Виды полевых севооборотов

Полевые севообороты Занимают основную площадь пашни сельскохозяйственных предприятий, в среднем по России площадь введенных полевых севооборотов ранее составляла 85. 88% площади пашни. Земельные массивы, на которых размещают полевые севообороты, неоднородны по плодородию почв, рельефу, увлажнению и другим условиям, а сельскохозяйственные предприятия значительно различаются по своему производственному направлению, организационной структуре и другим природным и экономическим условиям. Поэтому при Введении их учитывают:

Специализацию хозяйства, его организационно-производственную структуру и размеры;

Наличие населенных пунктов и размещение животноводческих комплексов и ферм;

Рельеф местности, степень эродированности и расчлененности территории;

Пространственные характеристики землепользования (состав и площадь сельскохозяйственных угодий, размеры и размещение пахотных массивов, их конфигурацию и удаленность от хозяйственных центров и др.).

Специализация сельскохозяйственных предприятий определяет состав культур в полевых севооборотах. При проектировании полевых севооборотов необходимо создать наилучшие условия для размещения их по территории, обеспечив полевые культуры лучшими предшественниками и создав благоприятные условия для возделывания растений.

Во всех случаях состав культур в полевых севооборотах, их число и размещение необходимо увязывать с качеством почв хозяйства и их размещением на территории. При достаточной площади земель, сильно различающихся по плодородию, и их компактном расположении вводят отдельные полевые севообороты с различным набором культур. Основное условие при этом — размещение менее требовательных к почвенному плодородию культур на менее плодородных землях и, наоборот, более требовательных культур на более плодородных почвах. Большое значение в этих случаях следует придавать культурам, повышающим или восстанавливающим плодородие почв (многолетним травам, люпину, зернобобовым и др.).

На легких почвах в условиях Нечерноземной зоны с небольшим содержанием гумуса вводят Сидеральные севообороты, На суглинистых почвах — севообороты, насыщенные льном, озимой пшеницей и другими культурами. На землях, подверженных смыву, проектируют Почвозащитные севообороты С включением в их состав многолетних трав, озимых культур. Несмытые земли выделяют под полевые севообороты с большим насыщением пропашными, интенсивно возделываемыми культурами.

В случае, если земли, пригодные для возделывания ограниченного набора культур, занимают небольшую площадь (1. 2 поля) и расположены компактным массивом, на них устанавливают свое чередование культур в рамках единого севооборота или предусматривают выводные поля культур. Например, на смытых землях можно запроектировать выводное поле многолетних трав, а на легких почвах — картофеля.

При неоднородном почвенном покрове и расположении почвенных разностей бессистемно на всей территории в полях севооборотов выделяют агротехнически однородные рабочие участки. В этих случаях при многоотраслевом развитии хозяйства допускается введение полевых севооборотов со сборными культурами в отдельных полях. При наличии больших открытых массивов земель с торфяными почвами и их осушении предусматривают полосное размещение культур.

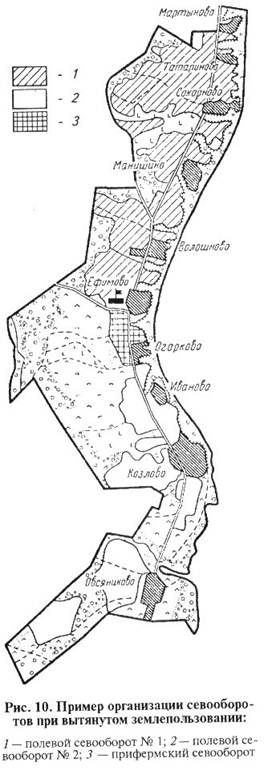

При размещении хозяйственных центров в производственных подразделениях на краю землепользовании с земельными массивами, вытянутыми в одну сторону, целесообразно введение нескольких полевых севооборотов с насыщением близлежащих из них наиболее трудоемкими и малотранспортабельными культурами. Это необходимо для снижения затрат на транспортировку грузов и рабочих, холостые переезды сельскохозяйственной техники. Пример организации севооборотов при вытянутом землепользовании показан на рисунке 10.

При небольшой площади землепользования приближение к населенным пунктам грузоемких культур может быть достигнуто и в границах одного севооборота. Например, звено севооборота, располагающееся вблизи селения, имеет следующее чередование: 1. Зернобобовые. 2. Озимые. 3. Картофель. 4. Яровые зерновые. 5. Картофель.

На удаленных землях вводят следующее звено: 6. 7. Многолетние травы. 8. Озимые. 9. Яровые зерновые с подсевом трав.

Учитывая неодинаковое отношение культур, входящих в полевые севообороты, к почвам, климатическим условиям, предшественникам и другим факторам, а также развитие процессов специализации и концентрации производства, полевые севообороты проектируют в зависимости от ведущих культур, входящих в них.

Вид полевых севооборотов определяется составом культур, требования к почвам которых различны

Среди хлебных злаков наиболее требовательна к почвенным условиям Пшеница. Она хорошо растет на глубоких структурных тяжелосуглинистых и легкосуглинистых почвах. Легкие, особенно песчаные и супесчаные, почвы для пшеницы малопригодны. Снижается плодородие и на тяжелых бесструктурных почвах. Пшеницы, особенно мягкие, обладают большой экологической эластичностью. Их культивируют на слабокислых подзолистых, дерново-подзолистых, серых, бурых лесных и щелочных солонцеватых почвах, карбонатных сероземах, черноземах, светло-каштановых почвах. Пшеницы не выносят кислых почв, которые всегда известкуются.

Ячмень Отличается очень большой приспособленностью к почвенным условиям. В лесных зонах для ячменя лучшими оказываются суглинистые дерново-подзолистые, серые и бурые лесные почвы, которые окультурены до слабокислой и нейтральной реакции среды и обогащены органическим веществом. Тяжелые почвы, избыточно переувлажненные, с плохими физическими свойствами, не подходят для культуры. Ячмень хуже приспосабливается к переувлажнению, чем пшеница и овес. Мало подходят для ячменя и песчаные почвы.

Прекрасными почвами для ячменя являются черноземы всех типов и темно-каштановые почвы. Как и для пшеницы, лучший гранулометрический состав — тяжелосуглинистый и легкосуглинистый. На степных суглинистых и особенно песчаных почвах плодородие ячменя падает. Он развивает мощную и глубокоидущую корневую систему, что определяет его относительную засухоустойчивость и в то же время чувствительность к переувлажнению и неудовлетворительным физическим свойствам. Например, различные типы смытых почв характеризуются невысоким плодородием для ячменя.

Рожь Отличается большой экологической приспособленностью к почвенным условиям. Лучшие почвы для нее — глубокие рыхлые структурные черноземы различных подтипов, однако ее можно возделывать как на кислых, так и на щелочных почвах. Рожь переносит высокую степень кислотности, достаточно нечувствительна и к щелочности, и к некоторой засоленности и солонцеватости.

Овес Приспосабливается к широкой гамме почв различных природных зон, однако его корпи проникают на меньшую глубину, чем корни других хлебов. В связи с этим он нуждается в хорошей увлажненности почв и даже не боится переувлажнения во второй период вегетации. Овес менее чувствителен к кислотности, чем пшеница и ячмень, у него ниже потребность в питательных элементах. Пригодные для выращивания подзолистые и дерново-подзолистые почвы, серые и бурые лесные, осушенные почвы—торфяники, торфяно — и перегнойно-глеевые.

Овес лучше всего развивается па суглинистых и легкосуглинистых почвах. Он более устойчив на легких почвах, чем на тяжелых. Меньше всего подходят глинистые, плоходренированные почвы, потому что посевы склонны к полеганию и менее устойчивы к вредителям. То же самое относится и к песчаным почвам из-за их предрасположенности к недостатку калия и быстрому пересыханию.

В степных районах овес дает хорошие урожаи на черноземах, особенно на оподзоленных, выщелоченных и типичных. В более сухих условиях на южных черноземах и каштановых почвах главным ограничивающим фактором становится недостаток влаги из-за неспособности овса использовать воду глубоких слоев почвы. Слабощелочные условия не являются препятствием, и при оптимизации водного режима овес может давать хорошие урожаи. Он чувствителен к солонцеватости и засоленности почв.

Урожайность Кукурузы Во многом определяется не самими свойствами почв, а степенью увлажнения, что свидетельствует о специфике экологических особенностей этой культуры. Высокие урожаи кукурузы получают на черноземах выщелоченных, черноземах слитых, лугово-черноземных и луговых почвах, но при условии достаточного увлажнения в период вегетации. На сухих карбонатных черноземах сборы зерна кукурузы резко снижаются.

Кукуруза требовательна к богатству почвы органическим веществом и элементами питания. В связи с этим в главных районах возделывания лучшими для нее являются глубокогумусные почвы тяжелого гранулометрического состава. Это черноземы, каштановые почвы при орошении, лугово-черноземные почвы различных местообитаний, коричневые почвы.

Кукуруза — теплолюбивая культура, но ареал ее возделывания на силос проникает и в умеренный пояс. В холодных условиях для нее более подходящими являются теплые легкие почвы, рано Прогревающиеся.

Для Проса Наилучшие почвы — черноземы всех подтипов, каштановые, коричневые и серо-коричневые. Просо относится к культурам, предпочитающим легкие суглинистые почвы, однако на оструктуренных тяжелых тоже получают хорошие урожаи. Просо можно возделывать на лесных почвах (серые, бурые, дерново-подзолистые). Важна для проса высокая аэрация почвенного профиля. Всякое уплотнение почвы, переувлажненностъ (даже временная), глеевые явления, слитность неблагоприятны и резко снижают урожаи. Просо относительно солеустойчиво и может переносить слабую и среднюю солонцеватость.

Горох — Культура богатых плодородных почв, которая предъявляет высокие требования по хорошей аэрации и рыхлости на большую глубину. Лучшие для него земли — черноземы различных подтипов. Плохо растет на плотных и бесструктурных тяжелых почвах, не выносит заболачивания, даже временного. Отрицательно реагирует на почвенную засуху. Неблагоприятны для гороха песчаные и супесчаные почвы. Очень чувствителен к солонцеватости и засолению.

Подсолнечник Предъявляет повышенные требования к богатству почв. Экологически в этом плане его можно поставить в один ряд с пшеницей. Лучшими для подсолнечника землями являются черноземы всех подтипов, близкие к ним лугово-черно-земные, а также темно-каштановые. Плодородие этих почв для подсолнечника зависит от содержания гумуса.

Подсолнечник — культура нейтральных и слабощелочных почв. Он устойчив к засолению почвы, и его можно применять при мелиорации как культуру-освоитель недопромытых земель. Песчаные, сильнозасоленные и солонцеватые, а также заболоченные почвы для подсолнечника неприемлемы.

Сахарная свекла По требовательности к почвенным условиям близка к основной зерновой культуре — Пшенице, которая всегда сопутствует ей в севооборотах. Для сахарной свеклы характерна высокая отзывчивость на почвенное богатство. Лучшие для культуры — земли, расположенные на богатых гумусом глубокоструктурных почвах. Это черноземы оподзоленные, выщелоченные, типичные, обыкновенные, коричневые выщелоченные и типичные почвы, а также лугово-черноземные, аллювиально-луговые и луговые почвы. Глубокая корневая система осваивает мощную толщу почвы и почвообразующей породы.

Сахарная свекла растет только на рыхлых глубокоструктурных почвах, к которым по гранулометрическому составу во всех природных зонах относятся среднесуглинистые. Однако подходят и хорошо оструктуренные черноземы, лугово-черноземные, коричневые почвы тяжелосуглинистого и глинистого гранулометрического состава. Неудачны для этой культуры пески и супеси, особенно во влажных условиях.

Сахарная свекла — солеустойчивое растение, свободно переносит слабую засоленность почв, которую можно применять при мелиорации для биологического рассоления.

Для Картофеля Наилучшие условия — районы с умеренно теплым летом и легкими по гранулометрическому составу почвами. Это дерново-подзолистые, серые и бурые лесные почвы, черноземы оподзоленные, выщелоченные.

Почвы сухостепной зоны недостаточно удовлетворительны из-за почвенно-воздушного климата, высоких летних температур. Требование легкого гранулометрического состава — одна из важнейших почвенно-экологических особенностей картофеля, что обусловлено особенностями корневой системы.

Лен-долгунец Вследствие относительно слабой корневой системы очень требователен к плодородию почв. Лучшими для его выращивания являются земли с хорошо окультуренными дерново-подзолистыми, нормального увлажнения почвами среднего и легкосуглинистого гранулометрического состава со слабой кислотностью (рН 5. 6).

Введение специализированных Зерновых севооборотов Вызвано специализацией хозяйства, созданием зерновых семеноводческих хозяйств, потребностями в зернофураже животноводческих комплексов, птицефабрик, комбикормовых заводов, выведением из состава полевых севооборотов предшественников зерновых при организации кормовых и других севооборотов.

Насыщение севооборотов зерновыми культурами

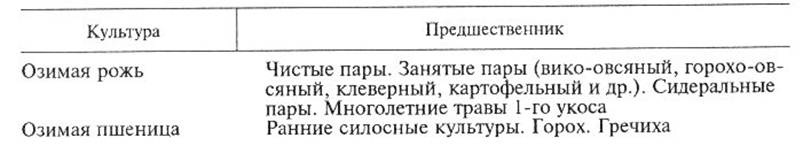

Возможность насыщения севооборотов зерновыми культурами определяется расширением состава предшественников яровых, применением различных сортов растений, высокой агротехникой, повышением технической оснащенности хозяйств. Концентрация посевов зерновых культур связана с их предшественниками; краткий перечень основных предшественников для выращивания зерновых и других культур для Нечерноземной зоны приведен ниже.

Примечание. Наиболее благоприятные предшественники указаны первыми.

В центральных и западных районах лучшими и экономически целесообразными предшественниками для озимых культур являются: занятые пары — клеверный, картофельный, горохо-вико-овсяный и др.; из непаровых предшественников — многолетние травы на один укос в год посева озимых; на легких почвах — также люпиновый пар при уборке урожая на зеленую массу и сидеральный — при запашке массы на зеленое удобрение. Чистые пары целесообразны при восстановлении плодородия полей и проведении мелиоративных работ.

Например, в южных и юго-восточных районах Нечерноземной зоны лучшими предшественниками под озимые являются запятые пары (озимые на зеленый корм, клевер, ранний карто-фелъ, кукуруза на зеленый корм и силос, вико-овсяная и горохо-овсяная смеси), а из непаровых предшественников — многолетние травы на один укос, горох и гречиха на зерно (раннеспелые Сорта).

Некоторые зерновые и зернобобовые культуры являются хорошими предшественниками для других зерновых культур, что создает возможность их концентрации в специализированных севооборотах. В частности, горох — хороший предшественник для озимых культур, яровой пшеницы, ячменя, гречихи. Раннеспелые сорта гречихи в Нечерноземной зоне могут являться предшественниками для озимых культур. При производстве товарного зерна как исключение допускается также посев озимых По озимым и по ячменю.

Яровую пшеницу и яровой ячмень целесообразно размешать по пропашным культурам, гороху, пласту многолетних трав, льну, высеваемому по пласту многолетних трав, овсу.

Овес менее требователен к предшественникам, чем другие культуры. В то же время он является хорошим предшественником в насыщенных севооборотах для других зерновых культур, служа «санитарной» культурой в отношении корневых гнилей. Овес размещают по тем же предшественникам, что и яровую пшеницу, а также после озимых. Лучшие предшественники гороха и вики на зерно — озимые и пропашные культуры.

В хозяйствах, специализирующихся на производстве зерновых культур, их насыщенность в севооборотах может доходить до 75 %. При этом следует иметь в виду, что для повышения плодородия почв и получения высоких и устойчивых урожаев зерна необходимо обеспечить положительный баланс органического вещества в почве, что возможно при выращивании в севообороте сельскохозяйственных культур, оставляющих после себя большое количество пожнивных и корневых остатков, и внесении органических удобрений. Наибольшее количество органических остатков — у многолетних трав и озимых культур, меньше — у пропашных (картофеля, корнеплодов).

В севооборотах без многолетних трав положительный баланс гумуса в почве может быть поддержан, если внести в почву повышенные дозы органических удобрений (до 12. 15 т на 1 га пашни и более).

В хозяйствах, специализирующихся на производстве продукции животноводства, в связи с увеличением в структуре посевов кормовых культур до 40. 50 % доля зерновых в севооборотах сокращается до 50. 60 %.

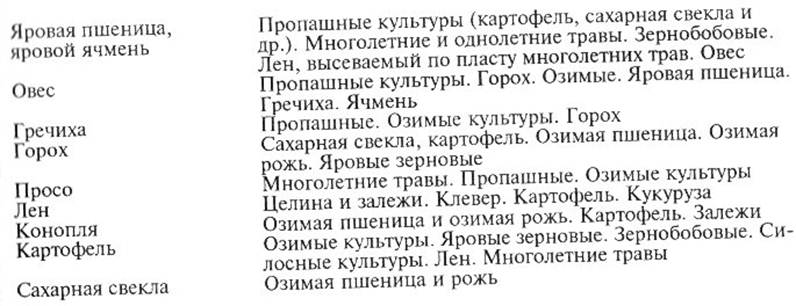

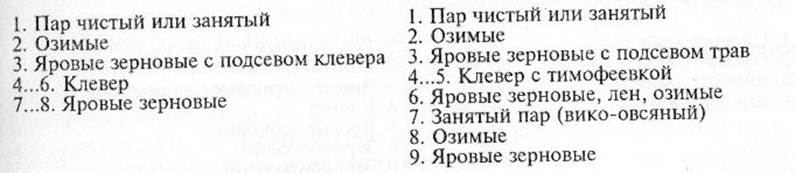

В молочно-животноводческих хозяйствах северо-западных районов Нечерноземной зоны России с развитым производством зерна рекомендуют следующие схемы севооборотов:

При насыщении севооборотов зерновыми в Центральном экономическом районе для хозяйств зерномолочного направления рекомендуют следующее чередование культур:

В хозяйствах южных и юго-восточных районов Центрального экономического района можно применять зерновые севообороты с короткой ротацией: 1, Горох на зерно. 2. Озимые. 3. Пропашные. 4. Яровые зерновые.

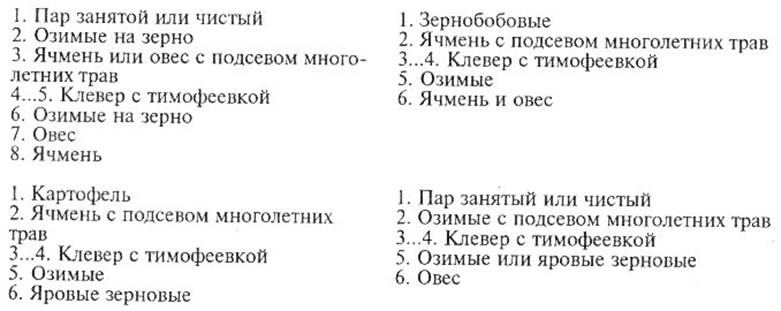

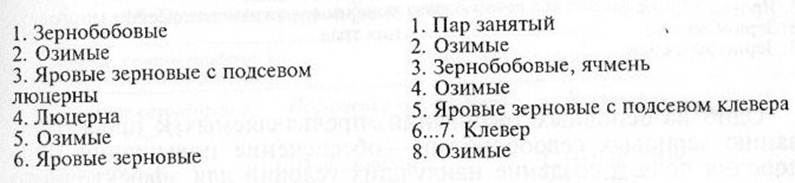

На дерново-подзолистых суглинистых почвах Кировской области наиболее эффективны севообороты с насыщением зерновыми до 50. 70 % со следующим чередованием культур:

Для серых лесных суглинистых почв рекомендуют следующие схемы зерновых севооборотов:

Для дерново-подзолистых супесчаных и песчаных почв рекомендуют севообороты со следующим чередованием культур: 1..2. Люпин. 3. Озимая рожь. 4. Картофель. 5. Ячмень.

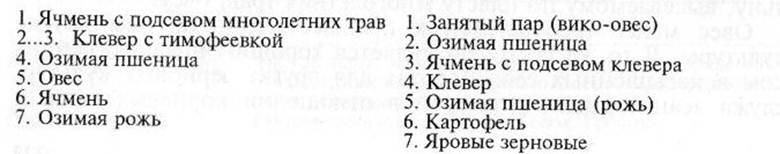

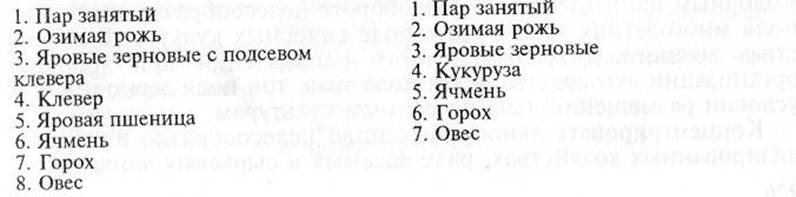

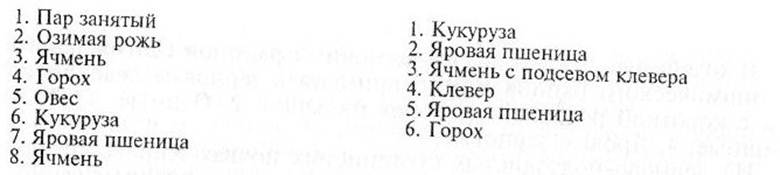

В хозяйствах Уральского района оптимальная насыщенность полевых севооборотов зерновыми культурами на Среднем Урале находится в пределах 60..70 %, различаясь в зависимости от специализации сельскохозяйственных предприятий. В хозяйствах молочного и мясо-молочного направления зерновые должны занимать 52. 60 %, а в свинооткормочных и птицеводческих хозяйствах должны преобладать севообороты с насыщением зерновыми до 65..70%. При высокой концентрации зерновых рекомендуют следующие схемы севооборотов:

Для слабоокультуренных почв этого региона рекомендованы следующие схемы севооборотов:

Одно из основных требований, предъявляемых к проектированию зерновых севооборотов,—обеспечение повышения плодородия почв и создание наилучших условий для эффективного и высокопроизводительного использования сельскохозяйственной техники.

Источник