Отбор почвенных проб и их анализ в точном земледелии

Исторически сложилось так, что методы отбора почвенных проб для анализа содержания питательных элементов в почве возделываемого поля были направлены на получение средних значений показателей для всего поля. Считалось, что они с достаточной степенью точности характеризуют содержание питательных элементов в почве и могут быть использованы для определения доз внесения удобрений для всего поля. Такой подход был оправдан при малом содержании питательных элементов в почве и дешевых удобрениях. Удорожание минеральных удобрений и увеличение абсолютных показателей содержания элементов питания в пахотном слое послужило причиной к пересмотру существующей практики отбора проб. Кроме этого, за последние годы существенно возросло негативное влияние средств химизации на окружающую среду. Эти тенденции и разработка новой техники для дифференцированного внесения удобрений, мелиорантов и средств защиты растений послужили причиной совершенствования существующих методов отбора проб и разработки новых.

Анализ почв при выращивании с.-х. культур осуществляется с целью определения ее плодородия. Под плодородием почвы понимается наличие питательных элементов, необходимых для развития растений. Растения нуждается в различных элементах питания и в различном их количестве для оптимального развития. Питательные элементы содержатся в почве в различных формах, некоторые из которых недоступны растениям. Например, в почвах, содержащих большое количество кальция очень мало доступного для растений фосфора. Это объясняется тем, что фосфор связывается кальцием и становится недоступным для растений. Анализ содержания питательных элементов в почве проводят с целью определения, какой из них может стать лимитирующим фактором для развития растений. Основными элементами, необходимыми для роста растения, являются:

Другие элементы, которые можно рассматривать как удобрения, иногда называют вторичными элементами питания, или микроэлементами. Необходимый уровень каждого из элементов питания зависит от возделываемой культуры и места, где она выращивается.

Методы отбора проб и их анализ

В прошлом товаропроизводители, оценив состояние всего поля посредством усреднения нескольких почвенных образцов, случайным образом отобранных со всего поля, вносили удобрения с одной дозой для всего поля. С появлением технологии дифференцированного внесения удобрений, позволяющей менять дозу внесения в процессе движения агрегата по полю, удобрения вносят на те участки поля, где они необходимы. Изменения в технологии внесения удобрений обусловили изменения и в методах отбора почвенных проб. Вместо нахождения средних показателей для всего поля, теперь изучают изменчивость этих показателей в пределах одного поля.

Программа применения удобрений при выращивании с.-х. культур с учетом плодородия отдельных участков поля начинается с оценки содержания питательных элементов в почве. Рекомендации по применению удобрений основываются на ожидаемой отзывчивости растений на элементы питания, находящиеся в почве и вносимые дополнительно с удобрениями. Чем на меньшие участки будет разбито поле, тем более точной будет информация о наличии элементов питания в его почве.

Рекомендации фирмы Ag-Chem по отбору проб

Фирма Ag-Chem рекомендует своим клиентам отбирать пробы по клеткам площадью 1 га или меньше. Предпочтение отдается клеткам размером 0,4 га. Это рекомендуется при отборе проб с полей, которые получают не менее 635 мм осадков в год.

При дифференцированном внесении необходимо знать, как меняется плодородие почвы от одного участка поля к другому, и это изменение должно быть представлено в виде карты. Получение информации о поле посредством отбора проб является основой для дифференцированного внесения удобрений. Отбор почвенных проб довольно трудоемкая операция. Поэтому может возникнуть соблазн уменьшить число проб для снижения затрат. Эффективность дифференцированного внесения удобрений может существенно снизиться при необоснованном уменьшении числа отбираемых проб.

Приведенные ниже рекомендации по отбору проб базируются на новых технологиях и последних научных разработках.

Традиционные методы отбора проб

Обычно используют два метода отбора проб. В соответствии с первым методом отбирают несколько образцов почвы по всему полю в случайном порядке. Почвенные образцы смешивают и рассматривают как одну пробу.

По второму методу поле разбивают на несколько участков (клеток) Образцы почвы отбирают, идя по клетке зигзагом. Образцы смешивают и получают одну пробу для каждой ячейки. В результате получают количество проб, равное количеству участков. После лабораторного анализа данные по участкам усредняют и получают одно значение для всего поля.

В результате такого отбора проб и расчета по ним дозы внесения удобрений некоторые участки поля получают больше удобрений, чем это необходимо, другие меньше. При таком методе отбора проб лишь 13-15% поля получают необходимое количество питательных элементов. Это приводит к снижению эффективности удобрений и к увеличению загрязнения окружающей среды.

Ряд исследователей рекомендуют вносить удобрения по отдельным участкам (клеткам) и называют такой способ внесения удобрений «дифференцированное внесение». Такой подход неприемлем для полей с большой неравномерностью распределения питательных элементов в пахотном слое.

Другие исследователи рекомендуют отбирать пробы в соответствии с типом почвы и его изменением по полю. Однако учитывая, что минеральные и органические удобрения вносят неравномерно независимо от типа почвы, качество вспашки также не всегда зависит от типа почвы, следовательно и неравномерность распределения питательных элементов в почве не зависит практически от типа почвы.

Сеточный метод отбора проб

Почвенный покров можно рассматривать как непрерывный слой, покрывающий поле. Необходимо использовать такой способ отбора проб, чтобы получить объективную информацию обо всем слое почвы. Рассмотрим несколько подходов к отбору проб для получения объективной информации о поле.

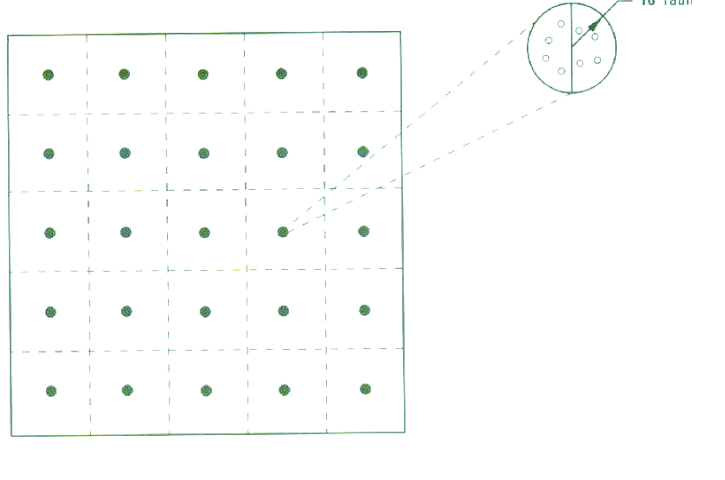

На первом этапе поле разбивают на клетки (ячейки, блоки). Далее определяют места взятия проб в ячейке. До того как появилась возможность использовать GPS, пробы отбирали в центре ячейки. Обычно такой способ отбора называют «сеточным методом» (рисунок 1).

Рис. 1. Сеточный метод отбора проб

В качестве ориентира при нанесении сетки и более точного определения места отбора пробы могут быть использованы растения и измерительные средства (рулетка, линейка и др.). Однако такой подход может привести к тому, что предыдущие операции, такие как внесение удобрений, дренаж, могут существенно повлиять на результат. Особенно это может проявиться в том случае, если на основе сеточного метода оценки на части поля выводы будут делаться для всего поля.

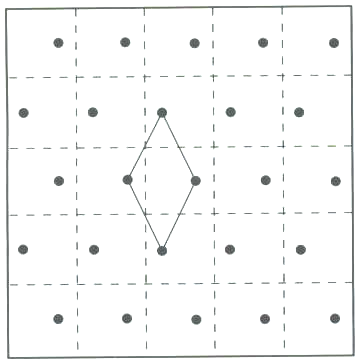

Уменьшить влияние предыдущих операций на результаты почвенного анализа можно посредством смещения мест взятия проб вправо или влево от центра ячейки перпендикулярно к предыдущему проходу агрегата или рядам растений. Полученная таким образом сетка напоминает ромб (рисунок 2).

По мере развития GPS можно определять места взятия проб без привязки к рядкам или замера расстояний. При наличии GPS и соответствующего программного обеспечения рекомендуется использовать систематический нелинейный метод взятия проб. Этот метод представляет собой комбинацию сеточного метода со случайным методом отбора проб.

Рис.2. Сеточный метод отбора проб со смещением

Физические ограничения и подходы к отбору проб

Глубина отбора проб. В большинстве руководств по отбору почвенных проб рекомендуется отбирать пробы на глубине пахотного слоя, т.е. в диапазоне от 15 до 20 см.

При оценке характера распределения минерального азота пробы рекомендуется отбирать на глубине от 60 до 120 см.

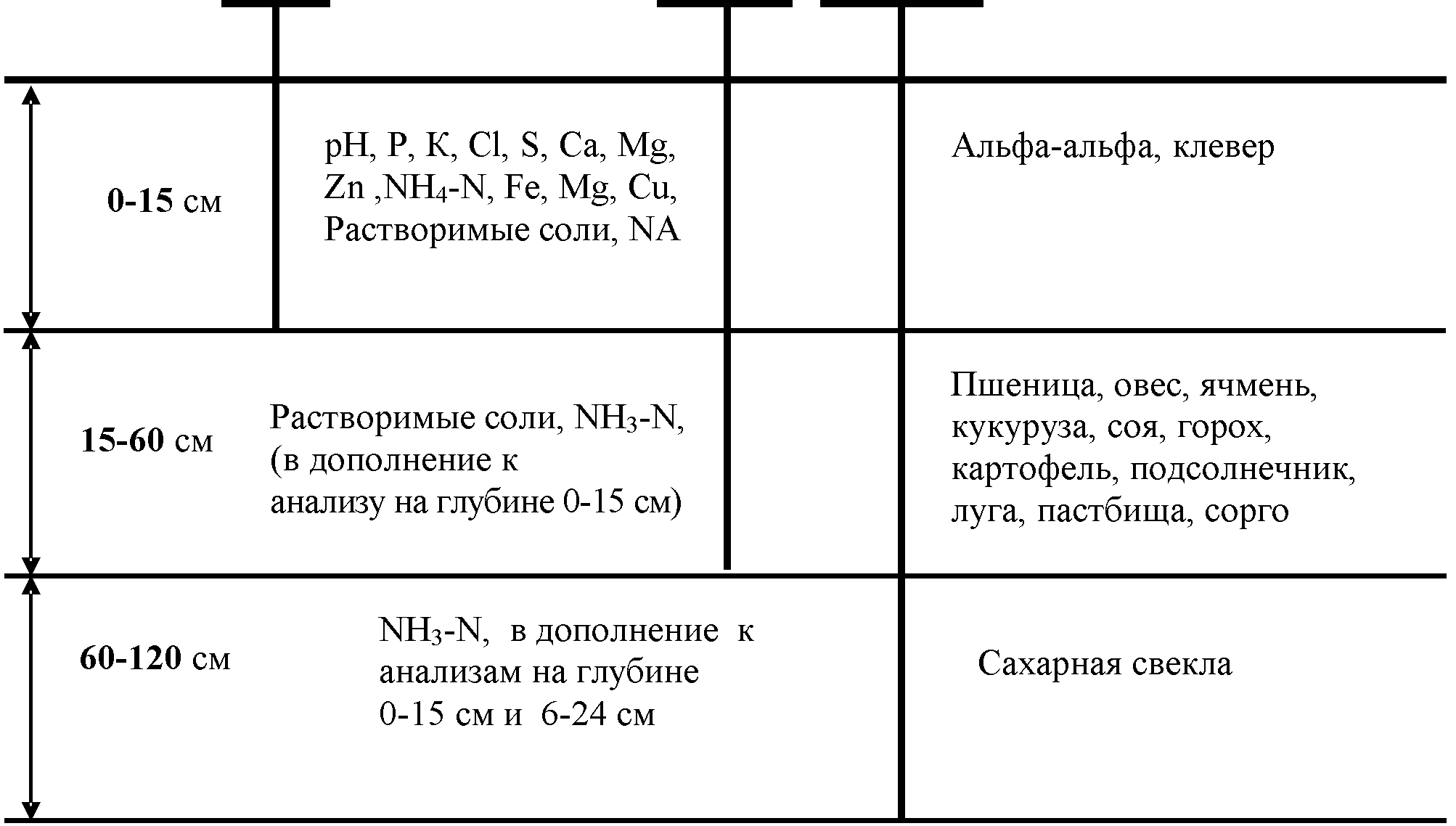

Отбор проб для составления карт распределения параметров плодородия с целью использования их для дифференцированного внесения удобрений и других средств химизации осуществляется на различных глубинах. Глубина отбора проб зависит от таких факторов, как влажность почвы, её структура, время года, а также от целей, которые ставятся при этом исследователем (рис. 4.3).

Оптимальное время отбора проб. На результаты почвенного анализа существенно влияют промежуток времени между внесением удобрений и отбором проб, температура почвы, содержание влаги, выращиваемая ранее культура.

Рис. 3. Рекомендуемая глубина отбора почвенных проб

Согласно, не существует оптимального времени отбора проб, так как сезонные изменения содержания питательных различных элементов меняются по-разному. Однако при проведении многолетних опытов на одном поле пробы рекомендуется отбирать в одно и тоже время.

Рядом исследователей отмечается повышенная концентрация питательных элементов, органического вещества и Н ионов (уменьшение рН) в слое почвы 0-5 см. Распределение фосфора (Р) по глубине при обработке почвы чизелем с диском больше соответствует его распределению в случае без обработки, чем в случае обработки почвы плугом (таблица 1).

Таблица 1 — Содержание фосфора в пробах в зависимости глубины отбора проб и способа обработки почвы, мг/кг

Глубина отбора пробы, см

Отбор проб с учетом типа почв. Для демонстрации того, как меняется почвенный состав в пределах одного поля, разрабатываются геоморфические модели. Почвенные карты существенно зависят от физических свойств почвы, таких как структура, содержание органического вещества. Эти свойства находятся в большой корреляции с материнской породой и топографией конкретного поля. В значительно меньшей степени с материнской породой почвы коррелируют такие важные для роста растений показатели, как содержание в пахотном слое Р, К и рН. Это обусловлено тем, что вспашка, севообороты, внесение минеральных и органических удобрений осуществляются независимо от материнской породы. Исключением является кислотность почвы рН, так как она существенно зависит от наличия извести в почве.

Типичная изменчивость параметров почвы

Неравномерность распределения параметров плодородия может меняться в широких пределах… В таблице 2. представлены изменения урожайности и основных параметров плодородия поля.

Таблица 2 — Изменения урожайности и основных параметров плодородия поля

Коэффициент вариации (V), %

Согласно, поля можно подразделять по коэффициенту вариации этих параметров на поля с низкой неоднородностью плодородия, средней и высокой. Поля с высоким коэффициентом вариации требуют отбора большего количества проб для адекватной их оценки

Установлено, что коэффициент вариации кислотности рН меняется незначительно и составляет порядка 10%. Урожайность меняется в более широких пределах (8-29%). Однако при этом разброс урожайности кукурузы на одном поле составляет 0,63-8,13 т/га. Поэтому для оценки параметров с большим разбросом значений коэффициент вариации не всегда приемлем. Особенно это относится к доступному фосфору на полях, где вносили органические удобрения с большой неравномерностью. Коэффициент вариации изменяется от 40 до 80%.

Многие показатели меняются в течение времени. Это в большей мере относится к NO3-N, к влажности, урожайности зерновых. Такие параметры, как содержание органического вещества, структура почвы меняются во времени незначительно.

Для составления карт, с достаточной степенью точности характеризующих распределение питательных элементов в почве, необходимо отбирать большее количество проб. Метод отбора проб и плотность взятия образцов влияет на точность интерполяции. В свою очередь от точности интерполяции зависит количество и форма контуров на карте. Хотя с увеличением количества проб повышается точность карты, в то же время увеличиваются затраты на отбор проб и их анализ.

Затраты на отбор почвенных проб и их анализ, дифференцированное внесение удобрений напрямую связаны с уровнем дифференциации внесения фосфорных и калийных удобрений. Чтобы оценить эффективность дифференцированного внесения удобрений, эти затраты должны быть вычтены из прибыли, получаемой от этого способа внесения. Сеточный метод взятия проб более дорогой по сравнению с традиционным методом. Проведенные в университете штата Висконсин исследования сеточного метода взятия почвенных образцов показали, что точность получаемой карты зависит от способа взятия проб и от их количества.

Труд работающих на отборе проб людей был оценен в $25.00 за час работы и $6.00 за анализ одной пробы. Цель исследований заключалась в разработке методики оценки затрат и определении границ прибыльности. Необходимо помнить, что расходы, связанные с внесением удобрений, ежегодны и включают дополнительные затраты, обусловленные дифференцированным внесением по сравнению с внесением удобрений с одной дозой.

Затраты, связанные с дифференцированным внесением Р и К резко увеличиваются при уменьшении размера ячеек (таблица 3).

Таблица 3 — Затраты на взятие проб и дифференцированное внесение удобрений, $/акр *

Источник

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящие методические рекомендации предназначены для отбора проб:

— донных отложений, илов водных объектов естественного происхождения и искусственно созданных водоемов;

— осадков сточных вод (далее — осадков) после первичных отстойников хозбытовых сточных вод; после вторичных отстойников биологически очищенных сточных вод; после илоуплотнителей; после метантенков; после отстаивания сброженного осадка и избыточного активного ила на иловых площадках;

— шламов промышленных сточных вод, образующихся на различных стадиях химических производств, в процессе эксплуатации технологического оборудования (промывка, чистка, обеззараживание и т.п.);

— твердых и жидких отходов производства и потребления (далее — отходов), к которым относятся остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, образовавшиеся в процессе производства или потребления.

1.2 Основным требованием к методам отбора и хранения является обеспечение неизменности состава проб во временном интервале между отбором и выполнением анализа.

1.3 Масса или объем отбираемой пробы должны быть достаточными для последующего определения всех запланированных программой показателей и включать дополнительный объем, оставляемый на хранение в лаборатории.

1.4 Метод отбора проб, подготовка посуды для отбора и хранения проб, другие особенности техники отбора проб должны соответствовать требованиям документов, регламентирующих методики измерений.

1.5 При отборе проб составляют акт отбора. Рекомендуемая форма акта отбора приведена в Приложении Г.

При необходимости составляют карту (схему) участка отбора проб.

2 СРЕДСТВА ОТБОРА, СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ, ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, РЕАКТИВЫ

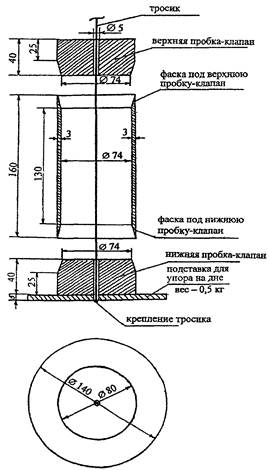

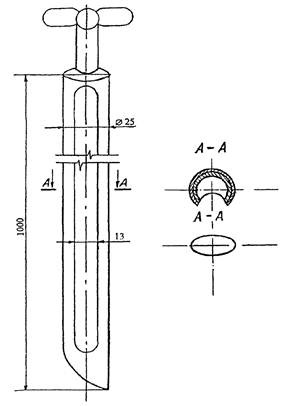

Пробоотборник из нержавеющей стали объемом 500 — 700 см 3 (Приложение А, рис. 1)

Почвенный бур из химически нейтрального материала

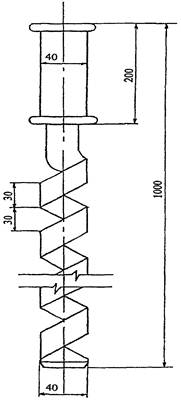

Щуп с продольной щелью и поворотным устройством (Приложение А, рис. 2)

Щуп винтообразный (Приложение А, рис. 3)

Совок из нержавеющей стали, обеспечивающий объем прикопа для твердых отходов и осадков малой влажности

Совок из полимерного материала

Линейка измерительная с ценой деления не более 1 см или шест, отградуированный в см, длиной, соответствующей глубине отбора проб, ГОСТ 427-75

Герметично закрывающиеся стеклянные (пластиковые) емкости разной вместимости или полиэтиленовые пакеты для отбора и хранения проб

Емкость (ведро) для смешивания точечных проб

Кислота азотная, ГОСТ 4461-77 Натрий углекислый (бикарбонат натрия), ГОСТ 83-79

Примечание : Допускается применение другого оборудования с метрологическими и техническими характеристиками, аналогичными указанным.

3 ПОДГОТОВКА ПОСУДЫ ДЛЯ ОТБОРА И ХРАНЕНИЯ ПРОБ

Для отбора и хранения проб используют стеклянные (пластиковые) емкости или полиэтиленовые пакеты.

При необходимости определения летучих органических соединений пробы отбирают в герметично закрывающиеся стеклянные емкости. При необходимости определения веществ, неустойчивых под воздействием света (например, цианидов), пробы отбирают в емкости из темного стекла.

Посуда для отбора проб должна быть химически чистой. Стенки посуды осторожно смачивают 10 %-ным раствором азотной кислоты и оставляют на 2 — 3 часа, затем посуду тщательно промывают водопроводной водой, нейтрализуют 2 %-ным раствором бикарбоната натрия и промывают 3 — 4 раза дистиллированной водой.

Для мытья посуды не разрешается пользоваться хромовой смесью, синтетическими поверхностно-активными веществами и органическими растворителями.

При отборе проб в полиэтиленовые пакеты не допускается их повторное использование для отбора проб.

4 ОТБОР ПРОБ

4.1 Почвы, грунты отбирают, транспортируют и хранят в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-83 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 17.4.4.02-84 «Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа», ГОСТ 28168-89 «Почвы. Отбор проб», ГОСТ 12071-84 «Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов», ГОСТ 27753.1-88 «Грунты тепличные. Методы отбора проб».

Необходимым условием отбора проб почв (грунтов) является их предохранение от вторичного загрязнения (в том числе атмосферными осадками) на всех этапах отбора проб.

Объединенную пробу составляют путем смешивания не менее 5 точечных проб почвы (грунта), отобранных в разных точках пробной площадки, которая располагается в типичном для данной территории месте. Размеры и количество пробных площадок определяют в соответствии с ГОСТ 17.4.4.02-84. Объем точечных проб почвы (грунта) должен быть одинаков, поэтому для пробоотбора лучше использовать щуп или почвенный бур (Приложение А, рис. 2, 3).

Точечные пробы ссыпают на крафт-бумагу или клеенку, тщательно перемешивают, квартуют 3 — 4 раза (почву разравнивают на бумаге в виде квадрата, делят на четыре часта, две противоположные части отбрасывают, две оставшиеся части перемешивают). Оставшуюся после квартования почву делят на 6 — 9 квадратов, из центра которых отбирают примерно одинаковое количество почвы, обеспечивая захват всей толщины слоя, и помещают в подготовленную тару. Таким образом получают объединенную пробу, масса которой должна составлять не менее 1 кг.

Пробы почв (грунтов) в воздушно-сухом состоянии хранят в закрытой таре из химически нейтрального материала. Пробы почв (грунтов) не консервируют.

4.2 Донные отложения водных объектов естественного происхождения и искусственно созданных водоемов.

Отбираемая проба донных отложений должна характеризовать водный объект или определенную часть его за определенный промежуток времени. Для оценки динамики содержания загрязняющих веществ пробы отбираются в разное время года (не реже одного раза в квартал).

Пробы донных отложений отбирают с использованием пробоотборника из нержавеющей стали (Приложение А, рис. 1).

Отбор проб донных отложений водных объектов проводят в соответствии с ГОСТ 17.1.5.01-80 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб донных отложений водных объектов для анализа на загрязненность».

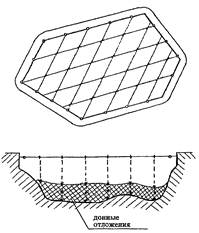

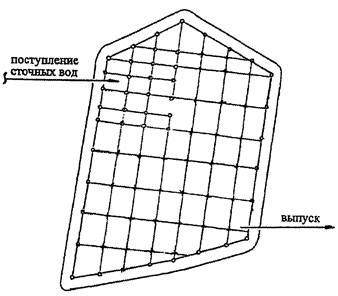

Донные отложения искусственно созданных водоемов отбирают по следующей схеме:

— изучают устройство искусственно созданного водоема, составляют карту-схему (в соответствии с проектом или гидрогеологической картой);

— определяют место выпуска (спуска) сточных вод;

— около спуска сточных вод отбирают пробы с шагом 0,8 — 1 м на расстоянии от берега не менее 0,8 — 1 м;

— далее шаг отбора проб увеличивают по мере удаления от выпуска, но не более чем на 500 м;

— поскольку донные отложения представляют собой накопленную иловую массу и в зависимости от степени чистоты пруда слой ила может быть разной глубины, необходимо замерить толщину слоя ила, опуская отградуированный в см шест или линейку до упора. Далее, исходя из глубины, опускают специальный пробоотборник (Приложение А, рис. 1 — 3) на дно и зачерпыванием отбирают первую точечную пробу;

— отбирают точечные пробы послойно (минимальное расстояние между точками отбора — 0,5 м).

Отбор проб послойно, особенно с глубины, важен, так как многие химические вещества по своим физико-химическим характеристикам могут находиться как только в верхнем слое ила (осадка), так и только в нижнем. Поэтому отбор проб необходимо проводить до конечной глубины площадки (до песка или бетонного покрытия).

Если толщина донных отложений не превышает 0,5 м, точечные пробы отбирают в одном слое.

Точечные пробы донных отложений объемом не менее 500 см 3 каждая помещают в отдельную емкость и тщательно перемешивают. Для анализа отбирают объединенную пробу донных отложений объемом не менее 2 дм 3 .

Предлагаемая схема точек отбора проб из водоема без выпуска сточных вод и из водоема с выпуском сточных вод приведена в Приложениях Б, В.

4.3 Илы, осадки сточных вод, шламы с иловых и шламовых площадок отбирают методом точечных проб: площадку делят на 4 равные части и отбирают пробы из центра каждого квадрата послойно с глубины 0 — 5 см, 5 — 20 см и до конечной глубины площадки (но не более 1 м), массой не менее 200 г каждая. Точечная проба должна представлять собой часть осадка, типичного для обследуемых сооружений.

Точечные пробы илов, осадков и шламов отбирают в зависимости от условий:

— совком из прикопок (для проб малой влажности);

— щупом с продольной щелью и поворотным устройством (для проб высокой влажности и сыпучих проб);

— винтообразным щупом (для пастообразных проб).

Точечные пробы илов, осадков и шламов малой влажности тщательно перемешивают и квартуют 3 — 4 раза. Оставшуюся после квартования пробу делят на 6 — 9 квадратов, из центра каждого отбирают примерно одинаковые количества пробы, обеспечивая захват всей толщины слоя.

Масса объединенной пробы должна быть не менее 1 кг.

Точечные пробы илов, осадков и шламов высокой влажности сливают в отдельную емкость и тщательно перемешивают. Для анализа отбирают объединенную пробу объемом не менее 2 дм 3 .

Пробы хранят в холодильнике в стеклянной банке с притертой или плотно завинченной крышкой. Пробы в воздушно-сухом состоянии хранят в закрытой таре из химически нейтрального материала. Пробы илов, осадков и шламов не консервируют.

4.4 Жидкие осадки сточных вод отбирают из трубопроводов или других технологических сооружений с учетом их конструкции:

— осадок после отстойников, илоуплотнителей, метантенков отбирают из трубопровода при перекачивании осадка в приемник не ранее, чем через 10 минут работы перекачивающего насоса;

— активный ил отбирают зачерпыванием из распределительного лотка.

Точечные пробы жидких осадков отбирают соответствующим пробоотборником (Приложение А, рис. 1) с трех горизонтов (поверхность, середина, дно площадки) с интервалом 10 минут в количестве четырех — пяти, объемом не менее 500 см 3 каждая. Затем сливают в отдельную емкость и тщательно перемешивают. Для анализа отбирают объединенную пробу жидких осадков объемом не менее 2 дм 3 .

Пробы хранят в холодильнике в стеклянной банке с притертой или плотно завинченной крышкой. Пробы жидких осадков сточных вод не консервируют.

4.5 Твердые отходы производства и потребления отбирают из специально оборудованных сооружений, предназначенных для размещения (свалки, полигоны) и накопления (контейнеры, емкости, площадки и т.д.) отходов или непосредственно в местах образования отходов.

На свалках (полигонах) при однородном распределении отходов пробы отбирают из расчета одна объединенная проба на 100 м 2 . Объединенную пробу составляют путем смешения не менее 5 точечных проб, отобранных методом конверта. Масса точечной пробы должна быть не менее 200 г.

При неоднородном распределении отходов участок разбивают на пробные площадки по типу отходов, измеряют площадь однородных участков. Однородные участки опробуют, как указано выше.

Допускается объединение точечных проб с различных уровней отвалов отходов.

Отобранные точечные пробы размещают на сухой чистой поверхности (бетонированная площадка, клеенка, полиэтилен и т.д.), тщательно перемешивают с помощью совка или лопаты, разравнивают тонким слоем в виде квадрата и делят по диагонали на четыре равные части. Отходы из двух противоположных частей отбрасывают, а две оставшиеся части соединяют, вновь перемешивают, разравнивают, и так до тех пор, пока не получится проба массой не менее 1 кг.

Отбор проб из емкостей для накопления твердых отходов производят из расчета одна объединенная проба на емкость. Объединенную пробу получают путем смешивания не менее 5 точечных проб массой не менее 200 г каждая. Точечные пробы следует отбирать на разных уровнях емкости для накопления отходов.

Отбор проб твердых отходов из емкости производят с помощью щупа (Приложение А, рис .2).

Для твердых отходов, представляющих собой изделия крупных размеров массой более 1 кг, для исследований производят выборку одной единицы данного вида отходов из партии.

Отбор проб твердых отходов для определения их токсичности производят в соответствии с требованиями соответствующих методик определения.

Пробы твердых отходов хранят в емкостях с притертой или плотно завинченной крышкой или полиэтиленовых пакетах. Пробы твердых отходов не консервируют.

4.6 Жидкие отходы производства и потребления отбирают непосредственно из объекта хранения (накопления) или из трубопровода, подающего жидкий отход в объект хранения (накопления).

Если объектом хранения (накопления) отходов является емкость небольшого объема (бочка, ванна и т.п.), перед началом отбора отходы в ней доводят до однородного состояния путем перемешивания специальными приспособлениями или палками из инертного материала, стойкого к воздействию отбираемых отходов (деревянными или пластиковыми). Затем из центра емкости отбирают точечные пробы в количестве четырех-пяти, объемом не менее 500 см 3 каждая.

Если жидкие отходы хранятся (накапливаются) в емкости большого объема (резервуары, цистерны) и перемешивание произвести невозможно, то отбор точечных проб производят по вертикали с трех горизонтов:

— верхнего (на 10 см ниже поверхности отхода);

— среднего (в середине глубины объекта хранения отхода);

— нижнего (на 10 см выше дна объекта хранения отхода).

Глубину точек отбора контролируют по меткам на тросике пробоотборного устройства (Приложение А, рис. 1).

Объединенную пробу составляют смешиванием точечных проб верхнего, среднего и нижнего уровней объемом не менее 500 см 3 каждая в соотношении 1:3:1. Точечные пробы сливают в отдельную емкость и тщательно перемешивают. Для анализа отбирают объединенную пробу объемом не менее 2 дм 3 .

При невозможности проведения вертикального отбора в связи с технологической конструкцией объекта хранения (накопления) допускается производить отбор проб из крана (патрубка), по которому производится слив жидких отходов. Отбор производят через 10 минут после начала слива. Отбирают одну пробу объемом не менее 2 дм 3 непосредственно в емкость для хранения пробы.

Если объектом хранения (накопления) жидких отходов является пруд-накопитель, то отбор проб осуществляют из определенных точек или из подающего трубопровода. Точечные пробы в количестве четырех-пяти объемом не менее 500 см 3 каждая сливают в отдельную емкость и тщательно перемешивают. Для анализа отбирают объединенную пробу жидких отходов объемом не менее 2 дм 3 .

Точечные пробы жидких отходов с высокой вязкостью (пастообразных, гелеобразных) отбирают щупом (Приложение А, рис. 2, 3).

Пробы жидких отходов хранят в холодильнике в стеклянной банке с притертой или плотно завинченной крышкой. Пробы жидких отходов не консервируют.

4.7 Емкости (пакеты) с отобранными пробами должны быть промаркированы способом, исключающим нарушение маркировки и содержать сведения о дате, времени, месте отбора, температуре пробы (при необходимости).

5 ПРИНЦИП РАБОТЫ ПРОБООТБОРНИКА ДЛЯ ОТБОРА ПРОБ ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ И ЖИДКИХ ОСАДКОВ

5.1 Последовательно опускают на дно с помощью тросика нижнюю пробку-клапан, имеющую в основании подставку для упора на дне весом 0,5 кг, полую трубу и верхнюю пробку-клапан, герметично закрывающую трубу.

5.2 При помощи тросика вытаскивают пробоотборник с пробой донных отложений на поверхность и пробу переносят в емкость.

5.3 Замеряют по тросику глубину отбора первой пробы и в этой же точке отбирают пробу из следующего слоя шагом 0,5 м.

6 ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 При отборе проб следует соблюдать следующие меры предосторожности:

— работать исключительно в спецодежде, спецобуви, перчатках;

— перед отбором и после отбора проб необходимо обработать руки специальным дезинфицирующим раствором «биологические перчатки» (Приготовление раствора: смешать по 100 мл этилового спирта, глицерина и аммиачной воды с массовой долей 10 %);

— следить за состоянием кожи на лице и руках; раны и ссадины необходимо продезинфицировать.

6.2 Если отбор проб производится с глубины более 1 м, и в случае отбора проб с использованием лодки, в отборе должны участвовать не менее 2 человек. Необходимо иметь в лодке спасательное снаряжение.

Приложение А

рис. 1

ПРОБООТБОРНИК ДЛЯ ОТБОРА ПРОБ ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ И ЖИДКИХ ОСАДКОВ

рис. 2

ЩУП С ПРОДОЛЬНОЙ ЩЕЛЬЮ И ПОВОРОТНЫМ УСТРОЙСТВОМ

рис. 3

ВИНТООБРАЗНЫЙ ЩУП

Приложение Б

о — точки отбора проб на расстоянии от берега не менее (0,8 — 1,0) м,

+ — точки отбора точечных проб с шагом (0,8 — 1,0) м и до 5 м

* — точки отбора проб донных отложений

Примечание : +; * — точки отбора проб только с использованием лодки

Приложение В

о — точки отбора проб на расстоянии от берега не менее (0,8 — 1,0) м,

+ — точки отбора точечных проб с шагом (0,8 — 1,0) м и до 5 м (только с использованием лодки)

Приложение Г

(рекомендуемое)

от «__» ________ г.

Объект аналитического контроля ______________________________________________

(почва, грунт, донные отложения, активный ил. осадки, шламы, отходы)

Цель отбора ________________________________________________________________

Дата отбора «__» ________ г. Время отбора _____________________________________

Наименование заказчика (предприятия), адрес ___________________________________

Место отбора пробы _________________________________________________________

Наименование процесса, в результате которого получен отход (если известно) _______

Тип пробоотборного устройства _______________________________________________

Вид пробы _________________________________________________________________

(точечная, периодическая, среднесуточная и др.)

Шифр (номер) пробы ________________________________________________________

Количество параллельно отобранных проб, масса (объем) каждой из них ____________

Сведения о емкости для хранения проб _________________________________________

(материал, укупорка и т.п.)

Агрегатное состояние пробы __________________________________________________

(жидкая, пастообразная, твердая и т.п.)

Химический состав пробы ____________________________________________________

(заполняется, если химический состав известен)

Условия отбора пробы _______________________________________________________

t °C и др. (при необходимости)

Наименование лаборатории, куда доставляется проба _____________________________

Дополнительные сведения об отобранной пробе _________________________________

Представитель лаборатории, отобравший пробу __________________________________

(Ф. И. О, должность, подпись)

Представитель заказчика, присутствовавший при отборе проб ______________________

(Ф. И. О, должность, подпись)

Представитель лаборатории, принявший пробу __________________________________

(Ф. И. О, должность, подпись)

Дата «__» _____________ г.

Методические рекомендации рассмотрены и одобрены научно-техническим советом федерального бюджетного учреждения «Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия» (ФБУ «ФЦАО»).

Протокол заседания НТС ФБУ «ФЦАО» от 01.08.2014 № 6.

Настоящее издание методических рекомендаций введено в действие взамен ПНД Ф 12.1:2:2.2:2.3.2-03 (издание 2003 г.) и действует до выхода новой редакции документа.

Источник