Значение условий произрастания винограда для получения разнообразных вин

Свойства и характер вин, помимо технологии и сорта винограда, определяются также и теми условиями, в которых выращивается виноград.

Практика виноделия и наука установили, что одни и те же сорта винограда, выращенные в различных условиях, дают различные вина, например, Саперави в Кахетии (Грузия) дает прекрасное столовое вино; в Узбекистане, на Южном берегу Крыма и в Армении из Саперави приготовляются десертные вина типа Кагор. Пино серый и Каберне в условиях Абрау-Дюрсо (Новороссийск) дают игристые и тонкие столовые вина; из этих же сортов в условиях Южного берега Крыма приготовляются высококачественные десертные и крепкие вина. Даже в пределах одного и того же района, например, Кахетии, из сорта Ркацители в совхозе Цинандали готовят столовые вина, а в совхозе Карданахи — крепкое вино высокого качества типа Портвейн и Мадера.

В каждом районе могут быть микрорайоны, дающие из одного и того же сорта различные вина, например, на Южном берегу Крыма из сорта Алиготе с виноградников, расположенных на высоте 70—150 метров над. уровнем моря, получаются довольно полные экстрактивные крепкие вина типа Портвейн, а на высоте 300—350 метров (участок Мартьян) Алиготе дает тонкие, свежие столовые вина марки Алиготе Ай-Даниль.

Теснейшая связь качества вин с условиями произрастания винограда подтверждает известную мысль академика Т.Д. Лысенко о том, что организм и необходимые для его жизни условия представляют единство.

Главнейшим из этих условий является наличие благоприятных почв и климата, что способствует хорошему усвоению растением элементов питания, его росту и размножению. От климата зависит состав ягоды винограда. Например, сорт Амурский на Амуре имеет не более 10—12% сахара, а в районе Ташкента сахаристость этого же сорта достигает 21—23%; или Мускат белый на Южном берегу Крыма имеет до 30% сахара без увяла ягоды, а в более северных районах сахаристость его едва достигает 19—20%. На основе многолетних наблюдений установлены наиболее благоприятные климатические условия для каждого типа вина.

Как всякое растение, виноградная лоза нуждается в воде, которую она берет из почвы. Излишек или недостаток влаги отрицательно отражается на самом растении и на качестве получаемой продукции. Большое значение имеет характер распределения осадков. Одним из условий получения высококачественной продукции, особенно для столовых вин, является равномерное распределение осадков в течение года.

Виноград может расти на самых разнообразных почвах, но он так же, как и все растения, чутко отзывается на физические и химические свойства почвы. Для получения высоких урожаев винограда и лучшего качества вин необходимы и соответствующие почвы.

Почва не только снабжает растение питательными веществами для роста и образования плодов, но и влияет на качество вина в отношении тонкости его букета, полноты, гармонии вкуса и т. п.

Так, виноград, полученный с песчаных почв, дает тонкие, хорошие вина, что обусловливается влиянием кремния, являющегося главной составной частью песчаных почв. Такие вина получают, например, в районах Днепра и совхоза «Джемете», близ Анапы, виноградники которых расположены на песчаных почвах.

Из винограда, произрастающего на глинистых почвах, получаются полные, долговечные, густоокрашенные красные вина, например, в Кахетии, что связано со значительным содержанием железа в этих почвах.

Светлые карбонатные почвы наиболее пригодны для выращивания белых сортов, требующих меньше тепла по сравнению с красными сортами винограда. Вина из винограда, выращенного на этих почвах, имеют тонкий букет и хорошую игристость.

Всем известны знаменитые вина Абрау, виноградники которого расположены на карбонатных почвах.

Там же, на бурых лесных землях с высоким содержанием железа, получаются красные вина с интенсивной окраской и прекрасным букетом.

К известковым почвам близки мергелистые почвы, содержащие до 50% извести.

На качестве вин сказывается также и содержание в почве в том или ином количестве калия и азота. Недостаток калия повышает кислотность и снижает сахаристость сока. Избыток азота снижает тонкость букета и делает неустойчивой прозрачность вин.

На основе химического и органолептического анализа установлена определенная тенденция к улучшению вкусовых свойств вина с увеличением содержания в нем молибдена и марганца (53).

Кроме общих климатических и почвенных условий района, на качество вин оказывает влияние и ряд других факторов, которые усиливают или ослабляют воздействие температуры, влажности и света.

В этом отношении большую роль играет рельеф, как перераспределитель климатических элементов. Виноградники, расположенные на холмах, склонах, возвышенностях, дают лучшие вина, чем виноградники, находящиеся в низинах и на равнинах.

Еще Виргилий говорил: «Вакх любит холмы».

На разных склонах качество вин также получается разным. Лучшими склонами считаются восточные, юго-восточные и южные.

Большое значение для качества вин имеют водоемы. Многие виноградарские районы, прославившиеся своими винами, расположены по берегам морей — Южный берег Крыма, совхозы Анапского и Новороссийского районов, по берегам озер — Абрау-Дюрсо и рек — Кахетия и районы Днепра.

Накапливая получаемое от солнца тепло, водоемы затем медленно отдают его. Этим самым смягчается местный климат, он становится ровным, более умеренным.

Одним из наиболее показательных примеров влияния различных природных факторов на характер и качество вина является Крым, где на относительно небольшом пространстве приготовляются все типы вин— столовые, крепкие, десертные, игристые — самых разнообразных свойств по химическому составу и вкусу.

По почвенно-климатическим условиям, применительно к выращиванию винограда, Крым подразделяется на 12 природных районов, которые размещены в трех зонах: степной, предгорной и горной. Из последней зоны часто выделяют как самостоятельный район Южный берег Крыма.

Степная зона виноградарства Крыма по площади виноградных плантаций и перспективе развития является одним из важнейших районов полуострова. В данное время здесь приготовляются столовые вина Рислинг, Сильванер, Кокур и виноматериалы для игристых вин, выпускаемых заводом «Новый Свет» под маркой Советское шампанское.

В степной зоне Крыма имеются достаточно разнообразные почвы. В западной части преобладают каштановые почвы и их варианты; темнокаштановыми почвами заняты широкие долины и слабопологие склоны крымской равнины; эти почвы считаются лучшими для винограда.

Светлокаштановыми почвами покрыты крутые склоны. Большое пространство центральной части крымской равнины занимают южные черноземы. Последние характеризуются содержанием в них 4—6% гумуса, при мощности гумусовых горизонтов в 50—60 см. В наиболее пониженной части степи, в районе Присивашья, преобладают каштановые почвы различной степени солонцеватости (19).

Относительно мягкий климат и хорошие почвенные условия степной зоны Крыма являются благоприятными для культуры винограда; но наиболее полно использовать продолжительность теплого времени, обилие солнечных лучей и богатство почв в этой зоне можно только с помощью искусственного орошения из-за большого недостатка почвенной влаги.

Сооружение Северо-Крымского канала и полезащитные насаждения будут иметь исключительное значение в развитии виноградарства и виноделия в степной зоне.

Оросительная система канала напоит водой земли колхозных и совхозных виноградников. Водоемы смягчат резкие колебания температуры и умерят летний зной. Стена лесных насаждений преградит путь суховеям, вызывающим запал винограда, укротит черные бури, наносящие механические повреждения виноградной ягоде. Климат смягчится, что будет благоприятствовать выращиванию винограда, идущего на производство тонких высококачественных столовых и игристых вин. А в некоторых степных районах станет возможным производство винограда и для десертных ароматичных мускатных вин.

Приморская часть предгорной зоны является наиболее ценной и перспективной в деле развития виноградарского хозяйства. По природным условиям она может быть разграничена на восточную и западную. Восточная зона включает виноградники Судакского, восточной части Алуштинского района и районы, прилегающие к Феодосии и Керчи. Температурные условия этой зоны различны. Они зависят, главным образом, от высоты гор, защищающих местность от холодных северо-восточных ветров, при этом чем восточнее по отношению к Алуште расположены районы, тем они холоднее.

Почвенный покров предгорно-восточной зоны очень разнообразен. От Алушты до Судака преобладают суглинистые или шиферные почвы. В Судакском районе распространены аллювиальные (наносные) почвы с включением обломков известняков и глинистых сланцев. На холмах и буграх, окаймляющих долины, — серые и бурые шиферные почвы.

Своеобразным по климатическим и почвенным условиям является микрорайон совхоза «Солнечная Долина» (Судак) со щебенчатыми почвами, сформированными на речных и горных наносах.

В районе Феодосии распространены карбонатные черноземы на делювиальных лёссовидных суглинках, а также черноземы на мергелях (Феодосийский совхоз).

Виноградники западной предгорной зоны в основном находятся в Балаклавском, Бахчисарайском, Куйбышевском и Евпаторийском районах.

По климатическим условиям эта зона близка к восточной предгорной зоне (21).

Почвы здесь так же, как и в восточной зоне, очень разнообразны. В Балаклавском районе имеются долинные черноземы, каштановые суглинки (совхоз «Профинтерн») и светлые карбонатные почвы. К западу от Севастополя встречаются красно-бурые (красноземовидные) почвы, преобладают же каштановые карбонатные на известняковых породах (совхозы им. Софьи Перовской, им. Полины Осипенко). По склонам долин рек Качи, Альмы, Бельбека залегают малоразвитые (смытые) карбонатные почвы. В Евпаторийском районе и западнее от него распространены темнокаштановые и серокаштановые почвы. В речных долинах ценными для виноградарства являются каштановые и красно-бурые суглинки.

Общей отличительной чертой предгорно-приморской зоны является более ровное движение суточной температуры. Разность средних температур от одного дня к другому здесь значительно меньше, чем в степной зоне. Это обусловливается влиянием моря.

Виноградники, расположенные на склонах и возвышенных покатостях, получают больше света и тепла, чем в степной зоне. В зимний период морозы хотя и достигают здесь иногда 20°, но они так редки и кратковременны, что виноградники в предгорно-морской зоне на зиму не укрываются.

Общий комплекс природных условий этой зоны является более благоприятным для получения высококачественных десертных, крепких вин, чем в степной зоне.

В предгорно-приморской восточной зоне с карбонатных почв получаются тонкие виноматериалы для игристых и столовых вин. Из винограда, полученного с тяжелых суглинистых почв, приготовляют крепкие вина— Портвейн Сурож, Мадера Крымская, Портвейн Судакский, а также оригинальные десертные вина — Десертное Солнечной Долины, Кокур десертный, Ташлы десертное.

В предгорно-приморской западной зоне выращивают сорта винограда, из которых получают высокого качества столовые вина: Алиготе Золотая Балка, Рислинг Алькадар, а также свежие виноматериалы для шампанского.

Под названием Южный берег Крыма известна узкая полоса между обрывом главной гряды Крымских гор и морем. Она тянется от Фороса до горы Кастель на протяжении около 80 километров.

Защищенность этой зоны от северных ветров высоким горным хребтом, южное направление склонов, близость теплого моря, обилие солнечных лучей создают здесь теплый, мягкий климат.

Почвы Южного берега Крыма крайне разнообразны, но среди них преобладают глинисто-сланцевые, которые еще называются шиферными почвами. Встречаются также почвы красно-бурые (Чехово, Краснокаменка) и желто-бурые (совхоз «Кастель»).

Источник

Шиферная почва что это такое

Почвенные условия культуры винограда

Если климат в основном влияет на сахаристость и кислотность сока ягод, то почва способствует поступлению в растение таких веществ, которые определяют качества вина — полноту вкуса, букет. Винодел только помогает нормальному прохождению технологического процесса и выявлению тех качеств, которые уже имеются в сусле.

Доказательств тому, что именно почва оказывает большое влияние на качество вина, имеется очень много. Наиболее убедительны те из них, когда в одном хозяйстве один и тот же сорт винограда на участках с разной почвой дает резко различные результаты. Известны, например, выявленные многолетней практикой лучшие участки сорта Пино черный в совхозе «Абрау Дюрсо», сорта Мускат белый в совхозах комбината «Массандра».

Наиболее ярко эти различия выявляются при культуре винограда на склонах, где почвы, образованные на породах разного происхождения и состава, различаются физическими свойствами и химическим составом. Влияние на виноградное растение и его продукцию почвы, конечно, сочетается с влиянием климата и других факторов.

На основании большого опыта можно с полным основанием утверждать, что виноград очень сильно реагирует на почвенные условия. Поэтому изучение почв под виноградниками, особенно при закладке новых виноградников, имеет большое значение.

Для получения высоких урожаев хорошего качества надо подбирать почвы или их искусственно улучшать в соответствии с требованиями отдельных сортов.

Наиболее благоприятны для виноградников перегнойно-карбонатные, красноземовидные буроземные почвы, развитые на плотных осадочных породах — известняках и мергелях в горно-лесной зоне. На этих почвах расположены виноградники в верхней Кахетии, Имеретии, Шемахе, Нагорном Карабахе, Дагестане и на черноморском побережье (Краснодарский край).

Известны также виноградники на так называемых шиферных почвах, формирующихся на слабокарбонатных сланцах, сланцеватых темных глинах и песчаниках (Южный берег Крыма, Геленджик, Туапсе).

Хорошую продукцию дают виноградники на пустынно-оазисных почвах Средней Азии и Закавказья — на светлокаштановых сероземах и других почвах, сформированных на лёссе, а также на темнокаштановых почвах и черноземах. По механическому составу это глинистые, суглинистые почвы, иногда скелетные, широко распространенные на Северном Кавказе, на юге Украины, в Молдавской ССР и других местах.

Вполне возможна культура винограда также на почвах, развитых на конгломератах и галечниках при наличии в них слоя мелкозема не менее 40-50 см. Однако здесь необходимо орошение или близость грунтовых вод. Виноградники на галечниках известны в долинах Крыма, Дагестана, Азербайджана, Грузии, Армении и Средней Азии.

Прекрасно растут и дают хорошую продукцию виноградники на почвах песчаных по механическому составу. Культура винограда на песках имеет ряд преимуществ: кусты здесь долговечны, отличаются мощным ростом, высокой урожайностью, созревают раньше, чем на других почвах. Филлоксера на песках не распространена. Кроме того, песчаные земли легко поддаются обработке.

Недостатки песчаных почв: неустойчивость и резкие колебания теплового режима в зимний период; глубокая промерзаемость; необеспеченность в период вегетации влагой; заселенность некоторых песков личинками хрущей.

Из песчаных почв для культуры винограда наибольшее значение имеют речные пески, на которых минерализация грунтовых вод не выходит за пределы солеустойчивости культуры. Известны, например, виноградники на приднестровских (измаильских), приднепровских (каховских), донских, терско-кумских, астраханских, апшеронских песках.

Культура винограда на дерново-подзолистых песках в северных районах затрудняется большой теплопроводностью и промерзаемостью песчаных почв зимой. Так, очень сильно страдают от вымерзания корней виноградники на песчаных почвах в Саратовской области. В жаркой полосе культура винограда на песках возможна только при близком залегании грунтовых вод.

Морские пески, например приазовские (г. Осипенко) ракушечные, также пригодны для культуры винограда.

Механический состав почвы имеет большое значение при культуре винограда. Виноградники на почвах, содержащих большое количество камней, хряща и крупного песка, дают наилучшего качества виноград для вина. Лучшие почвы Кахетии и других районов содержат более 60-75% хряща или камней и гальки.

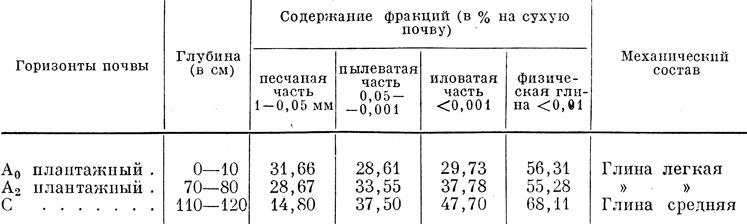

В совхозе шампанского направления «Абрау Дюрсо», Краснодарского края, лучшей почвой для сорта Пино черный является красно-бурая глинистая, которая образовалась за счет выветривания верхнемеловых мергелей, глинистых сланцев и песчаников. Эта почва по механическому составу характеризуется следующими данными: щебенки содержит около 60% и мелкозема (частиц 1 мм в диаметре) около 40%; аэрация на всю глубину профиля очень хорошая. Механический состав этой почвы приведен в таблице 5 (данные Г. И. Груздева).

Таблица 5. Механический состав мелкоземистой буроземной почвы (совхоз ‘Абрау Дюрсо)

Полезное действие скелета выражается в том, что крупные части почвы служат как бы постоянным источником почвообразования и притока питательных веществ. Кроме того, камни и хрящ помогают дренажу почвы, хорошей ее аэрации, задерживают испарение, аккумулируют тепло, препятствуют развитию сорняков. Благодаря этим свойствам каменистые и хрящеватые почвы способствуют более быстрому созреванию винограда и более высокому накоплению сахара. Поэтому при производстве плантажа с виноградников удаляют только крупные, мешающие обработке камни. Небольшие камни не только не удаляют, а, наоборот, в некоторых случаях наносят на виноградники.

И. В. Мичурин так писал о почвах для винограда: «Присутствие камней или, что еще лучше, битого кирпича, является важным фактором, меняющим свойства почвы: они способствуют ее нагреванию, так как поглощают больше тепловых лучей, увеличивают ее водопроницаемость, препятствуют излишнему испарению влаги, и качества плодов при них улучшаются» * .

* ( Сочинения, т. I, 1948, стр. 248.)

Химический состав почвы также имеет большое значение для культуры винограда. Отсутствие в почве необходимых для винограда элементов задерживает рост, уменьшает урожайность. Кроме того, от химического состава почвы в значительной мере зависит качество урожая.

Азот входит в состав растительных белков и способствует усилению роста побегов, повышению урожая. Растениями используются преимущественно находящиеся в почве минеральные соединения азота — аммиак и нитраты. Аммиак, по учению акад. Д. И. Прянишникова, играет главную роль в обмене азотистых веществ в растениях. Избыток в почве азота при недостатке калия и фосфора вызывает усиленный рост вегетативных органов и задерживает созревание плодов и древесины. Качество урожая при этом ухудшается.

Фосфор содержится во всех частях растения, особенно в молодых. Наличие фосфора в почве сокращает вегетационный период и играет большую роль в развитии органов плодоношения, а также способствует лучшему завязыванию ягод и повышению качества вина.

Калий содержится в молодых частях растений; он играет важную роль в образовании крахмала и сахара. При отсутствии калия в почве крахмал не образуется. Наличие калия в почве делает виноград более устойчивым против морозов. Калий очень важен для образования механических элементов и повышения прочности стебля.

Почва содержит часто калий в неусвояемой растением форме, поэтому необходимо знать содержание калия в подвижной форме.

Кальций содержится в стареющих органах, более всего в листьях. Он способствует мощному развитию корневой системы и увеличению аммиачного азота в почве; кроме того, влияет на улучшение качества вин, особенно белых. Отмечено, что в северных районах на известковых почвах получается более сахаристый виноград. Известно также, что во многих районах виноградарства большое содержание в почве извести благоприятно сказывается на качестве вина. Известковая почва способствует увеличению аромата винограда.

Некоторые сорта винограда при содержании растворимых форм кальция в почве более 15-20% плохо растут и болеют хлорозом. Хлороз выражается в пожелтении верхушки побегов и листьев. Вначале по жилкам листья остаются зелеными, затем желтеют полностью. В результате этого заболевания происходит разрушение хлорофилла, уменьшение ассимиляции и слабое развитие растений.

Причины хлороза точно не установлены. Непосредственные наблюдения и практический опыт свидетельствуют о том, что американские виды более подвержены хлорозу на известковых почвах, в то время как европейский виноград и некоторые американские виды (В. Берландиери, В. монтикола) устойчивы. Заболевание хлорозом связано со способностью корней этих видов усваивать известь в растворенном виде. Известь в листьях создает менее кислую среду и переводит в малоподвижное состояние железо, нужное для образования хлорофилла.

Железо в небольшом количестве находится во всех растениях. В практике считается, что почвы, содержащие много железа, особенно хороши для винограда, используемого на красные вина.

Для винограда имеет также значение содержание в почве магния, серы, марганца, а также других элементов. Лучше всего виноград растет на слабокислых, нейтральных и слабощелочных почвах при рН=5-7. На кислых почвах при рН=4 растения плохо развиваются. В этом случае необходимо применять известкование.

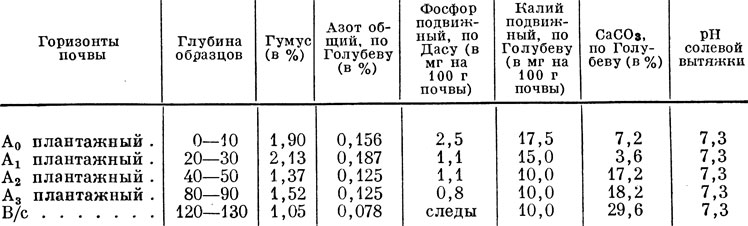

( Основные показатели химического состава почвы можно видеть на примере сов-хоза «Алупка» (Южный берег Крыма). Здесь лучшая почва для Муската белого (красно-земовидная, красно-бурая, щебенчатая, глинистая, образованная на продуктах выветривания известняков средней юры; содержит 50% щебенки; аэрация на всю глубину почвенного профиля очень хорошая; механический состав мелкоземистой части глинистый) имеет следующий химический состав (по данным Г. И. Груздева).)

Таблица 6. Химический состав красно-бурой почвы (совхоз ‘Алупка’)

( Из таблицы химического состава видно, что гумуса в почве содержится немного, соответственно и азота. Фосфора в подвижном состоянии в почве мало, калия несколько больше, но также недостаточно. Содержание извести высокое — оно достигает почти 30%, и реакция почвы слабощелочная.

Приведенные данные химического состава почвы говорят о необходимости применения на виноградниках Алупки и органических и минеральных удобрений.)

Виноград — растение достаточно солевыносливое. Предельным содержанием различных солей для винограда считается: Na2SО4-0,250%, NaCl-0,062%, Na2CО3-0,005-0,001 %.

Молодые кусты винограда в Узбекистане погибают при содержании в почве 0,1% NaCl и 0,4%Na2SО4. Взрослые кусты, у которых корневая система уходит в глубокие, менее засоленные слои почвы, не страдают от засоления при содержании в верхних горизонтах почвы NaCl-0,17% Na2SО4-1 % и MgSО4-0,4% (Баулин, 1935).

В совхозе № 4 «Узбеквино» в Бухарской области виноградники прекрасно растут при содержании 0,07-0,53 г/л Сl (Гильдиев, 1950).

При культуре винограда на засоленных почвах необходимо удалить солончаковый горизонт до 5 см, обильно промыть почвы проточными водами и внести в почву необходимые питательные вещества.

Очень хорошие результаты дает посев люцерны со злаковыми травами. Люцерна обогащает корнеобитаемый слой почвы азотом и органическими веществами, способствует выщелачиванию вредных солей.

Солеустойчивость сортов винограда различна. Наибольшей солевыносливостью обладают некоторые среднеазиатские сорта, например Таифи розовый, Кишмиш белый, Бишты, Тербаш, Кара узюм и др. Из видов винограда наибольшей солевыносливостью отличается вид В. солонис и сорт подвоя Солонис х Рипариа 1616.

Вопрос об освоении засоленных земель под культуру винограда имеет большое практическое значение в связи с осуществлением великого Сталинского плана преобразования природы, освоением пустынь и степей.

Физические свойства почвы. Помимо механического и химического состава почвы, большое значение для культуры винограда имеют и физические свойства.

Какие особенности характеризуют тепловые свойства почвы? 1) Способность поглощения тепла, что зависит от окраски почвы; 2) лучеиспускание; 3) теплопроводность, что зависит от ее плотности, структуры и влажности; 4) теплоемкость. Например, песчаные почвы более легко поглощают тепло, но также легко его отдают, а глинистые менее теплопроводны, но зато лучше удерживают тепло и т. д. Большое значение имеет также влажность почвы.

Как известно, в почве вода имеется в формах гравитационной, капиллярной и гигроскопической.

Гравитационная вода — это избыточная капельножидкая, которая продвигается между частицами почвы и уходит вниз под влиянием силы тяжести.

Капиллярная вода представляет основной запас физиологически усвояемой воды в почве. Она заполняет тончайшие щели и поры в почве и подчиняется закону капиллярности, или волосности.

Гигроскопическая вода очень прочно связана с частичками почвы; она в почве не передвигается и физиологически не усвояема для растений.

Та часть воды в почве, которая не может быть усвоена растением, называется мертвым запасом влаги (примерно равна двойной максимальной гигроскопичности).

Лучший запас влаги в двухметровом слое почвы составляет для винограда зимой 250-400 мм, летом 220 мм и в период созревания винограда 150-170 мм.

Влажность почвы зависит от выпадающих осадков, конденсации пара, наличия грунтовых вод, характера подпочвы и орошения. Осадки удерживаются в почве в зависимости от ее влагоемкости, водопроницаемости и испарения. Конденсация пара в почве при хорошей ее аэрации способствует накоплению значительного количества влаги (до 40% от общего количества). Грунтовые воды влияют на влажность почвы в зависимости от глубины их залегания и водоподъемной способности почвы. Виноград прекрасно растет и дает хороший урожай при грунтовых водах на глубине 1-2 м. На юге, в условиях жаркого, засушливого лета, на так называемых луговых (сазовых) почвах при грунтовых водах на глубине 1,5-3 м виноград, благодаря хорошо развитой корневой системе, культивируется без полива и дает высокие и хорошие по качеству урожаи. Использование таких земель под культуру винограда открывает дополнительные возможности для увеличения виноградной продукции без затраты на поливы.

Все приемы агротехники должны быть направлены в засушливых районах на сбережение влаги в почве и экономное ее расходование, в районах с избыточной влажностью почвы — на удаление из почвы излишков влаги, на полное ее расходование растением.

Большое значение имеет для растения аэрация почвы, т. е. наличие достаточного количества воздуха в почве, необходимого для дыхания корней, а также для жизнедеятельности полезных микробов. Аэрация почвы зависит в основном от ее структуры и влажности.

Улучшение аэрации почвы на виноградниках достигается глубокой предпосадочной обработкой и окультуриванием почвы путем рыхления, травосеяния, удобрения, освежения плантажа глубокорыхлителями.

Академик В. Р. Вильяме писал, что плохих почв нет, а есть плохие хозяева и что растение может дать полный эффект только в том случае, если все земные условия его жизни беспрерывно притекают в том количестве, которое нужно для того, чтобы усвоить весь наличный приток солнечного тепла и солнечного света.

Этим условиям отвечают только почвы с прочной зернистой и мелкой комковатой структурой. Растения, культивируемые на структурной почве, всегда обеспечены в большом количестве водой, кислородом воздуха и максимальным количеством пищи, которая непрерывно создается в результате аэробного процесса разложения органического вещества.

Вода, попадая в структурную почву, мгновенно рассасывается по порам комков. На ее место сейчас же поступает воздух. Вода оказывается внутри комков, а воздух снаружи. Следовательно, для разложения органических веществ почвы на поверхности комков создаются наиболее благоприятные условия. Под влиянием деятельности аэробных бактерий в процессе распада органического вещества выделяются соединения в форме минеральных окислов, т. е. как раз такие, которые нужны для питания зеленых растений.

Структурная почва — одно из важнейших условий нормального роста виноградных растений. Только на структурной почве можно получить высокие и устойчивые урожаи винограда при хорошем качестве ягод.

Виноградарям необходимо постоянно следить за состоянием структуры почвы на виноградниках и принимать меры к постоянному ее улучшению.

Источник