Широтная зональность почв

Почвы тоже сменяют друг друга широтно, т. е. в направлении с севера на юг. Такой закон распространения почв на поверхности Земли называется законом широтной зональности. Он был сформулирован и назван так В. В. Докучаевым в конце XIX в., когда о почвах еще мало было достоверных знаний.

Изменение климата по широтам обусловливает смену природных зон с севера на юг. В каждой природной зоне есть свой «фирменный» набор разных почв. Например, в тундре это — тундровые глеевые, подбуры и болотные торфяные почвы, а в степях — черноземы, каштановые и лугово-степные почвы. Если посмотреть на современную Почвенную карту мира, то можно увидеть, что почвенные зоны наиболее отчетливо распределяются по широтам только на обширных равнинах в центральной части Евразии и в Африке. В Северной Америке почвенные зоны «встали на дыбы», и для этого материка работает закон меридиональной зональности, а не широтной. Почему же почвы ведут себя не так? Как было сказано, для формирования тех или иных почв очень важно соотношение тепла и влаги. Как правило, в направлении с севера на юг климат становится не только теплее, но и суше. Вспомните про влажные холодные тундры и сухие жаркие степи Русской равнины. Здесь закон широтной зональности выражен ярче. Если климат влажный, а меняется только температура воздуха, то почвы изменяются гораздо меньше. Найдите на Почвенной карте мира восточное побережье Северной Америки. Там влажный климат, и от тундр до тропиков — всего четыре почвенные зоны (тундровые глеевые почвы сменяются подзолами, затем буроземами и, наконец, красноземами). Однако на западе этого же континента, там, где горные цепи не пускают влагу с Тихого океана на материк, образуются пустыни, а почвенные зоны сменяют друг друга с запада на восток (в зависимости от влажности климата). В данном случае «правильному», широтно-зональному распространению почв мешают горы. Закон широтной зональности не будет действовать и в тех случаях, когда отсутствуют те горные породы, из которых обычно образуются почвы. Если вместо песков и глин на поверхности встречаются, например, только известняки, то можно сказать наверняка, что в этом районе закон В. В. Докучаева исполняться не будет, так как вместо подзолистых почв, «положенных по закону» в лесной зоне, на известняках будут распространены дерново-карбонатные.

Источник

Широтная зональностьи фациальность почв

Тундра, тайга, степи, саванны, гилей и т. д. — целостные природные образования, куда растительность, животный мир, почвы, кора выветривания, приземный слой, слой атмосферы и др. входят как составные части, не могущие существовать отдельно друг от друга. Эти природные образования обнаруживают зональное размещение или распространения на Земном шаре в виде поясов, полос. В.В. Докучаев отмечал, что почвы и грунты есть результат совокупного векового взаимодействия между воздухом, водой и землей, с одной стороны, и живыми и мертвыми организмами, с другой. А так как все названные факторы почвообразования распределяются на земной поверхности зонально, то неизбежно, что и почвы должны располагаться по земной поверхности зонально, в строгой зависимости от климата, растительности и пр. В.В. Докучаевым формулируется и сам закон широтной поясности: «Главные типы почв распределяются от экватора к полюсам в виде полос или зон, вытянутых более или менее параллельно широтам».

Сейчас установлено, что широтное расположение зон является лишь одной из форм проявления закона зональности. Зоны во многих случаях не следуют широтной ориентации и непокрывают все континенты сплошными широтными полосами. Встречается как субмеридиональная, так и концентрическая ориентация зон.

Изучение географии природных зон дополняется учением о фациальности (провинциальности) каждой природной зоны. Оказалось, что зоны неоднородны по особенностям свойств и строения почв. Европейская часть России не похожа на Западную и Восточную Сибирь, хотя имеют общие типовые черты строения. Дерново-подзолистые почвы европейской России отличаются по своим свойствам от Сибирских. Местные долготные и другие изменения климата, гидрологических и геологических условий, рельефа определяют во многих частях мировых географических поясов радикальное осложнение горизонтальной зональности и способствуют появлению специфических местных явлений, формированию особых закономерностей зонального распределения.

Таким образом, фациальность природных зон, как и их обязательных комплексов – почв, определяется комплексным своеобразием природных факторов. Например, в Евразии типично выделение следующих территориальных фаций с особыми чертами почвенного покрова:

1. Атлантическая в Западной Европе с мягким океаническим климатом. В России это Калининградская область, Карелия.

2. Южноевропейская фация, где развитие природы вообще и почв в частности протекает в условиях теневого эффекта гор Кавказа, Крыма, Карпат.

3. Восточноевропейская умеренно-континентальная равнина, где в полной мере проявляются факторы широтной зональности.

4. Западно-сибирская низменность с господством переувлажненных ландшафтов.

5. Восточная Сибирь с резкоконтинентальным климатом и мерзлотнымн почвами разных типов.

Монгольские степи на равнинах, высоко поднятых над уровнями моря, с почвами без признаков соленакопления. В субтропиках и тропиках Евразии, как и на других континентах, установлены повсюду внутри природных зон своеобразные фациальные территории с часто неповторимым сочетанием ландшафтного разнообразия.

Вертикальная зональность почв.Автор гипотезы вертикальной (горной) зональности почв В. В. Докучаев. Он отмечал: «Так как вместе с поднятием местности всегда закономерно изменяется и климат, и растительность, и животный мир, – эти важнейшие почвообразователи, то, само собой разумеется, что так же закономерно должны изменяться и почвы, по мере поднятия, от подошвы гор, например, Казбека или Арарата, к их снежным вершинам, располагаясь в виде тех же последовательных, но уже не горизонтальных, а вертикальных зон».

Современные представления о горной зональности интерпретируются следующим образом. В.В. Докучаев рассматривает горную зональность, как изменение почв от подножия к горным вершинам в виде поясов (зон), закономерно сменяющих друг друга. В интерпретации Докучаева высотная зональность является аналогом широтной зональности и повторяет некоторые черты последней. Однако, в горных системах встречаются почвы, не свойственные равнинным территориям (альпийская и субальпийская зоны). В то же время в горах не встречаются некоторые почвы, свойственные равнинным территориям (тундровые глеевые и др.).

Оказалось, что вертикальная зональность не повторяет широтную. Каждая горная страна своеобразна. В зависимости от физико-географических зон Земли типы горной зональности варьируют; они многообразны и оригинальны но своей сущности. Горные территории Земли по особенностям вертикальной зональности можно подразделить на четыре группы (по В.М. Фридланду):

1. Зоны термической гумидной зональности: смена хорошо увлажненных зон обусловлена термическими причинами (северо-запад Америки, Южные и Северные Анды, Восточная Азия, влажные горы Европы).

2. Зоны термической экстрааридной зональности: смена зон обусловлена изменением термических условий на фоне низкой слабоменяющейся влажности (западные склоны Анд в центральной их части, нагорья Сахары, горы Тибета).

3. Зоны смешанной зональности: в нижней части гор роль играет увлажнение, а в верхней — термические факторы (Балканы, Северный Кавказ, Карпаты, Средняя Азия, Австралия).

4. Зоны зональности увлажнения: влажность средняя, меняется и обуславливает возникновение зон (Южные Кордильеры США, горы Передней Азии, Центрального Китая).

Такой концепции горного почвообразования сейчас придерживается большинство исследователей. Именно она объясняет тезис: каждая горная страна индивидуальна, неповторима.

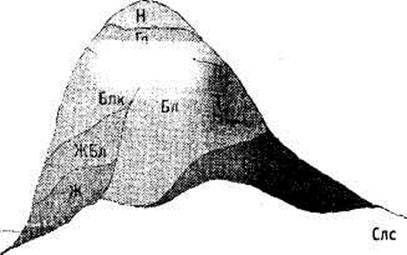

Северный Кавказ в этой системе имеет два типа зональности. Во-первых, это термическая гумидная зональность склонов гор к Черному морю. Здесь смена почвенных зон при постоянном высоком увлажнении связана с изменением термических условий: желтоземы и красноземы à желто-бурые лесные почвы —> бурые лесные ненасыщенные —> горно-луговые альпийские и субальпийские почвы. Субтропические условия с годовой суммой положительных температур более 3600—3800° не простираются выше 600 м над уровнем моря (рис. 4). Во-вторых, для северных склонов Западного Кавказа характерна смешанная зональность. Смена почвенных зон определяется изменением увлажнения и температуры: черноземы выщелоченные —> черноземы слитые и лесостепные почвы —> бурые лесные —> горно-луговые. Здесь почвообразование протекает в суббореальных условиях. Смешанная зональность, но с другим чередованием зон, присуща Центральному и Восточному Кавказу.

|

Рис. 4. Зональность предгорий и гор Западного Кавказа:

Чо — чернозем обыкновенный; Слс —

серая лесостепная; Сл — серая лесная; Бл — бурая лесная; Блк — бурая лесная слабоненасыщенная; Гп — горно-луговые;

ЖБл — желто-бурая лесная; Ж — желтозем; Н — нивальный пояс

Теневой эффект гор.Н.Н. Розов в 70 с гг. высказал положение о теневом эффекте гор — особой зональности на равнинах, не входящей в систему горной зональности, однако обусловленной присутствием горных систем. Почвенные зоны теневого эффекта формируются в условиях усиленной конденсации атмосферной влаги или, наоборот, с ее подавлением в связи с горно-континентальным перегревом воздушных масс.

Именно теневой эффект гор позволил выделить среди черноземов на предгорных равнинах оригинальную южно-европейскую фацию, куда входили Северный Кавказ, Крым, Молдавия.

Например, теневой эффект гор Западного Кавказа распространяется на всю Азово-Кубанскую низменность вплоть до Ростова-на-Дону. Здесь наблюдается своеобразная фациальная зональность природы. Не было бы Кавказа, на просторах Кубани и Дона господствовали бы сухие степи, как в Волгоградской области и на юге Украины. Теневой эффект гор наблюдается на Крымском полуострове. На Северо-Американском континенте меридиальные горные системы Кордильер на Западе и Апаческих гор на востоке видоизменили зональность Великих Американских равнин, придав ей в значительной степени меридиональный характер. Теневой эффект характерен и для других горных систем мира.

Источник

Зональность почв

Сущность явления зональности почвенного покрова земного шара заключается в том, что главные типы почв распространены по земной поверхности в виде полос, опоясывающих отдельные массивы суши или их значительные части. При этом горизонтальная зональность распространения почв проявляется на обширных горизонтальных поверхностях, т. е. в условиях равнинного общего рельефа, а вертикальная — на горных склонах в условиях горного рельефа.

В направлении с севера на юг на территории России наблюдается следующая смена почв: тундрово-глеевые почвы сменяются подзолистыми, подзолистые — дерново-подзолистыми, последние — серыми лесными, за ними следуют черноземы и т. д. Смена почв вызвана закономерным изменением климата и растительности в этом же направлении, сменой форм рельефа и материнских пород.

Учение В.В. Докучаева о зональности почв.Выявление закономерностей географии почв стали возможны лишь на основе концепции В.В.Докучаева о почве как результате взаимодействия факторов почвообразования, т.е. с позиций генетического почвоведения. Были выявлены следующие основные закономерности:

Горизонтальная почвенная зональность. На крупных равнинных территориях типы почв, возникающие под влиянием типичных для данного климата условий почвообразования (т.е. автоморфные типы почв, развивающиеся на водоразделах при условии, что атмосферные осадки – основной источник увлажнения), располагаются обширными полосами – зонами, вытянутыми вдоль полос с близким атмосферным увлажнением (в областях с недостаточным увлажнением) и с одинаковой годовой суммой температур (в областях с достаточным и избыточным увлажнением). Такие типы почв Докучаев назвал зональными.

Это создает основную закономерность пространственного распределения почв на равнинных территориях – горизонтальную почвенную зональность. Горизонтальная почвенная зональность не имеет общепланетарного распространения, она характерна лишь для очень обширных равнинных территорий, например, Восточно-Европейской равнины, части Африки, северной половины Северной Америки, Западной Сибири, равнинных пространств Казахстана и Средней Азии. Как правило, эти горизонтальные почвенные зоны располагаются широтно (т.е. вытянуты вдоль параллелей), но в ряде случаев под влиянием рельефа направление горизонтальных зон резко меняется. Например, почвенные зоны западной части Австралии и Южной половины Северной Америки простираются вдоль меридианов.

Открытие горизонтальной почвенной зональности было сделано Докучаевым на основе учения о факторах почвообразования. Это было важным научным открытием, на базе которого было создано учение о природных зонах.

От полюсов к экватору друг друга сменяют следующие основные природные зоны: полярная зона (или зона арктических и антарктических пустынь), зона тундр, зона лесотундр, зона тайги, зона смешанных лесов, зона широколиственных лесов, зона лесостепей, зона степей, зона полупустынь, зона пустынь, зона саванн и редколесий, зона переменно-влажных (в том числе муссонных) лесов и зона влажных вечнозеленых лесов. Каждой из этих природных зон свойственны совершенно определенные типы автоморфных почв. Например, на Восточно-Европейской равнине отчетливо выражены широтные зоны тундровых почв, подзолистых почв, серых лесных почв, черноземов, каштановых почв, бурых пустынно-степных почв.

Ареалы подтипов зональных почв располагаются внутри зон также параллельными полосами, что позволяет выделить почвенные подзоны. Так, зона черноземов подразделяется на подзоны выщелоченных, типичных, обыкновенных и южных черноземов, зона каштановых почв – на темно-каштановые, каштановые и светло-каштановые.

Однако проявление зональности свойственно не только автоморфным почвам. Было выявлено, что определенным зонам отвечают определенные гидроморфные почвы (т.е. почвы, формирование которых происходит при значительном влиянии грунтовых вод). Гидроморфные почвы не являются азональными, но их зональность проявляется иначе, чем у автоморфных почв. Гидроморфные почвы развиваются рядом с автоморфными почвами и геохимически связаны с ними, поэтому почвенную зону можно определить как территорию распространения определенного типа автоморфных почв и находящихся с ними в геохимическом сопряжении гидроморфных почв, которые занимают значительную площадь – до 20–25% от площади почвенных зон.

Вертикальная почвенная зональность. Вторая закономерность географии почв – вертикальная зональность, проявляющаяся в смене типов почв от подножия горной системы к ее вершинам. С высотой местности становится холоднее, что влечет за собой закономерные изменения климатических условий, растительного и животного мира. В соответствии с этим изменяются и типы почв. В горах с недостаточным увлажнением смена вертикальных поясов обусловливается сменой степени увлажнения, а также экспозицией склонов (почвенный покров здесь приобретает экспозиционно-дифференцированный характер), а в горах с достаточным и избыточным увлажнением — изменением температурных условий.

Сначала считалось, что смена вертикальных почвенных зон совершенно аналогична горизонтальной зональности почв от экватора к полюсам, однако позже было обнаружено, что среди горных почв, наряду с типами, распространенными как на равнинах, так и в горах, есть почвы, образующиеся только в условиях горных ландшафтов. Также было выяснено, что очень редко соблюдается строгая очередность расположения вертикальных почвенных зон (поясов). Отдельные вертикальные почвенные пояса выпадают, смешиваются, а иногда даже меняются местами, поэтому был сделан вывод, что структура вертикальных зон (поясов) горной страны определяется местными условиями.

Источник