Животные в почве. Обитатели почвы и их приспособленность к среде

Наша планета образована четырьмя основными оболочками: атмосферой, гидросферой, биосферой и литосферой. Все они находятся в тесном взаимодействии между собой, поскольку представители биосферной оболочки Земли — животные, растения, микроорганизмы — не могут существовать без таких формирующих веществ, как вода и кислород.

Так же, как и литосфера, почвенный покров и другие, глубоко лежащие слои, не могут существовать изолированно. Несмотря на то что мы не можем увидеть это невооруженным глазом, почва заселена очень густо. Каких только живых существ в ней не живет! Как и любым живым организмам, им тоже необходимы вода и воздух.

Какие животные живут в почве? Как они влияют на ее формирование и как приспосабливаются к такой среде обитания? На эти и другие вопросы мы попробуем дать ответ в этой статье.

Какие бывают почвы?

Почва — это только самый верхний, совсем неглубокий слой, составляющий литосферу. Глубина его уходит примерно на 1-1,5 м. Дальше начинается уже совсем другой слой, в котором протекают грунтовые воды.

То есть верхний плодородный слой почвы — это и есть то самое место обитания различных по форме, размерам и способам питания живых организмов и растений. Почва, как среда обитания животных, очень богата и разнообразна.

Данная структурная часть литосферы неодинакова. Формирование почвенного слоя зависит от многих факторов, в основном от условий окружающей среды. Поэтому и типы почв (плодородного слоя) также различаются:

- Подзолистые и дерново-подзолистые.

- Черноземные.

- Дерновые.

- Болотные.

- Подзолисто-болотные.

- Солоди.

- Пойменные.

- Солончаки.

- Серые лесостепные.

- Солонцы.

Данная классификация приведена только для площади России. На территории других стран, континентов, частей света существуют и иные типы почв (песчаные, глинистые, аркто-тундровые, гумусовые и так далее).

Также все почвы неодинаковы по химическому составу, влагообеспеченности и насыщенности воздухом. Эти показатели варьируются и зависят от ряда условий (например, на это влияют животные в почве, которые будут рассмотрены ниже).

Как формируются почвы и кто им в этом помогает?

Свое начало почвы ведут со времени появления жизни на нашей планете. Именно с образованием живых систем и началось медленное, непрерывное и самообновляемое формирование почвенных субстратов.

Исходя из этого понятно, живые организмы играют определенную роль в почвообразовании. Какую же? В основном эта роль сводится к переработке органических веществ, содержащихся в почве, и ее обогащении минеральными элементами. Также это рыхление и улучшение аэрации. Очень хорошо об этом в 1763 году написал М. В. Ломоносов. Именно он первым высказал утверждение, что почва формируется благодаря отмиранию живых существ.

Помимо деятельности, которую осуществляют животные в почве и растения на ее поверхности, очень важным фактором формирования плодородного слоя являются горные породы. Именно от их разновидности будет в целом зависеть тип почвы.

В итоге горные породы перерабатываются под влиянием абиотических факторов, а живущие в почве микроорганизмы разлагают животные и растительные останки, превращая органические вещества в минеральные. В результате этого образуется плодородный слой почвы определенного типа. При этом животные, обитающие под землей (например, черви, нематоды, кроты) обеспечивают ее аэрацию, то есть насыщение кислородом. Это достигается путем рыхления и постоянной переработки почвенных частиц.

Животные и растения совместно дают почве органическое вещество. Микроорганизмы, простейшие, одноклеточные грибы и водоросли это вещество перерабатывают и переводят в нужную форму минеральных элементов. Черви, нематоды и другие животные снова пропускают через себя почвенные частицы, формируя тем самым органическое удобрение — биогумус.

Отсюда вывод: почвы формируются из горных пород в результате долгого исторического промежутка времени под влиянием абиотических факторов и при помощи, которую оказывают животные и растения, в них живущие.

Невидимый почвенный мир

Огромную роль не только в формировании почвы, но и в жизни всех остальных живых существ играют мельчайшие существа, образующие целый невидимый почвенный мир. Кто же к ним относится?

Во-первых, одноклеточные водоросли и грибы. Из грибов можно выделить отделы хитридиомицетов, дейтеромицетов и некоторых представителей зигомицетов. Из водорослей следует отметить фитоэдафонов, представляющих собой зеленые и сине-зеленые водоросли. Общая масса этих существ на 1 га почвенного покрова составляет примерно 3100 кг.

Во-вторых, это многочисленные микроорганизмы, бактерии и такие животные в почве, как простейшие. Суммарная масса этих живых систем на 1 га почвы составляет примерно 3100 кг. Основная роль одноклеточных организмов сводится к переработке и разложению органических остатков растительного и животного происхождения.

К самым распространенным из этих организмов относятся:

- коловратки;

- клещи;

- амебы;

- многоножки симфилы;

- протуры;

- коллемболы;

- двухвостки;

- сине-зеленые водоросли;

- зеленые одноклеточные водоросли.

Какие животные живут в почве?

К почвенным обитателям относятся следующие беспозвоночные животные:

- Мелкие рачки (ракообразные) — около 40 кг/га

- Насекомые и их личинки — 1000 кг/га

- Нематоды и круглые черви — 550 кг/га

- Улитки и слизни — 40 кг/га

Такие животные, обитающие в почве, очень важны. Их значение определяется способностью пропускать через себя почвенные комочки и насыщать их органическими веществами, формируя биогумус. Также их роль состоит в разрыхлении почвы, улучшении кислородного насыщения и создании пустот, которые заполняются воздухом и водой, в результате чего повышается плодородие и качество верхнего слоя земли.

Рассмотрим, какие животные обитают в почве. Их можно разделить на два типа:

- постоянные жители;

- временно обитающие.

К постоянным позвоночным млекопитающим жителям, представляющим животный мир почвы, относятся слепыши, слепушонки, цокоры и сумчатые кроты. Их значение сводится к поддержанию цепей питания, так как насыщаются они почвенными насекомыми, улитками, моллюсками, слизнями и так далее. И второе значение — это рытье длинных и извилистых ходов, позволяющих почве увлажняться и обогащаться кислородом.

Временные обитатели, представляющие животный мир почвы, используют ее лишь для недолгого убежища, как правило, в качестве места для откладывания и хранения личинок. К таким животным относятся:

- тушканчики;

- суслики;

- барсуки;

- жуки;

- тараканы;

- другие виды грызунов.

Приспособления почвенных обитателей

Для того чтобы жить в такой непростой среде, как почва, животные должны иметь ряд особенных приспособлений. Ведь по физическим характеристикам эта среда плотная, жесткая и малокислородная. Кроме этого в ней абсолютно нет света, хотя и наблюдается умеренное количество воды. Естественно, что к таким условиям нужно уметь приспособиться.

Поэтому животные, которые живут в почве, с течением времени (в ходе эволюционных процессов) приобрели следующие особенности:

- чрезвычайно мелкие размеры, чтобы заполнять крошечные пространства между частицами почвы и комфортно себя там чувствовать (бактерии, простейшие, микроорганизмы, коловратки, рачки);

- гибкое тело и очень крепкая мускулатура — преимущества для передвижения в почве (кольчатые и круглые черви);

- способность усваивать кислород, растворенный в воде или дышать всей поверхностью тела (бактерии, нематоды);

- жизненный цикл, состоящий из личиночной стадии, во время которой не требуется ни свет, ни влага, ни питание (личинки насекомых, различных жуков);

- более крупные животные имеют приспособления в виде мощных роющих конечностей с крепкими когтями, позволяющими легко прорывать длинные и извилистые ходы под землей (кроты, землеройки, барсуки и так далее);

- у млекопитающих хорошо развито обоняние, но практически отсутствует зрение (кроты, цокоры, слепыши, спепушонки);

- тело обтекаемой формы, плотное, сжатое, с коротким жестким плотно прилегающим мехом.

Все эти приспособления создают настолько комфортные условия, что животные в почве ощущают себя нисколько не хуже тех, что живут в наземно-воздушной среде, а, возможно, даже лучше.

Роль экологических групп почвенных обитателей в природе

Основными экологическими группами почвенных обитателей принято считать:

- Геобионты. Представители данной группы — это животные, для которых почва постоянное место обитания. В ней проходит весь их жизненный цикл в сочетании с основными процессами жизнедеятельности. Примеры: дождевые черви, многохвостки, бесхвостки, двухвостки, бессяжковые.

- Геофилы. К этой группе относятся животные, для которых почва обязательный субстрат во время одной из фаз своего жизненного цикла. Например: куколки насекомых, саранча, многие жуки, комары-долгоносики.

- Геоксены. Экологическая группа животных, для которых почва — временное укрытие, убежище, место откладывания и выведения потомства. Примеры: многие жуки, насекомые, все норные животные.

Совокупность всех животных каждой группы является важным звеном общей цепи питания. Кроме того, их жизнедеятельность обуславливает качество почв, их самообновляемость и плодородие. Поэтому их роль чрезвычайно важна, особенно в современном мире, в котором сельское хозяйство вынуждает почвы беднеть, выщелачиваться и высаливаться под действием химических удобрений, пестицидов и гербицидов. Животные почвы способствуют более быстрому и естественному восстановлению плодородного слоя после тяжелых механических и химических атак со стороны человека.

Связь растений, животных и почв

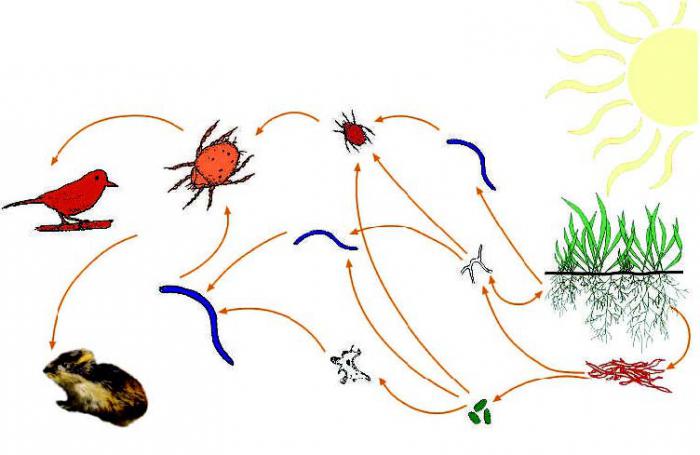

Не только животные почвы взаимосвязаны между собой, образуя общий биоценоз со своими цепями питания и экологическими нишами. На самом деле все существующие растения, животные и микроорганизмы задействованы в едином круге жизни. Равно, как и все они связаны со всеми средами обитания. Приведем простой пример, иллюстрирующий эту взаимосвязь.

Травы лугов и полей являются питанием для наземных животных. Те, в свою очередь, служат источником пищи для хищников. Остатки травы и органического вещества, которые выводятся с продуктами жизнедеятельности всех животных, попадают в почву. Здесь за дело принимаются микроорганизмы и насекомые, которые являются детритофагами. Они все остатки разлагают и переводят в минеральные вещества, удобные для всасывания растениями. Таким образом, растения получают необходимые им компоненты для роста и развития.

В самой почве при этом микроорганизмы и насекомые, коловратки, жуки, личинки, черви и так далее становятся пищей друг для друга, а значит, и общей частью всей сети питания.

Таким образом, получается, что животные, обитающие в почве, и растения, живущие на ее поверхности, имеют общие точки пересечения и взаимодействуют друг с другом, формируя единую общую гармонию и силу природы.

Бедные почвы и их обитатели

Бедными называются почвы, которые многократно подвергались воздействию со стороны человека. Строительство, выращивание сельскохозяйственных растений, осушение, мелиорация — все это со временем приводит к обеднению почв. Какие обитатели умеют выживать в таких условиях? К сожалению, не многие. Наиболее выносливыми подземными жителями являются бактерии, некоторые простейшие, насекомые, а также их личинки. Млекопитающие, черви, нематоды, саранча, пауки, ракообразные в таких почвах выживать не могут, поэтому погибают или покидают их.

Также к бедным относятся почвы, в которых низкое содержание органических и минеральных веществ. Например, сыпучие пески. Это особая среда, в которой живут определенные организмы со своими приспособлениями. Или, например, засоленные и сильнокислые почвы тоже содержат в себе только специфических обитателей.

Изучение животных почвы в школе

Школьный курс зоологии не предусматривает изучение животных почвы на отдельном уроке. Чаще всего, это просто краткий обзор в контексте какой-либо темы.

Однако в начальной школе есть такой предмет, как «Окружающий мир». Животные в почве изучаются в рамках программы данного предмета очень подробно. Информация преподносится соответственно возрасту детей. Малышам рассказывают о многообразии, роли в природе и хозяйственной деятельности человека, которую играют животные в почве. 3 класс обучения — самый подходящий для этого возраст. Дети уже достаточно образованы, чтобы усвоить какую-то терминологию, и при этом имеют большую тягу к знаниям, к познанию всего окружающего, изучению природы и ее обитателей.

Главное, делать уроки интересными, нестандартными, а также информативными, и тогда дети будут впитывать знания, словно губки, в том числе и про обитателей почвенной среды.

Примеры животных, обитающих в почвенной среде

Можно привести краткий список, отражающий основных почвенных обитателей. Естественно, сделать его полным не получится, ведь их так много! Однако основных представителей попробуем назвать.

Животные почвы — список:

- коловратки, клещи, бактерии, простейшие, ракообразные;

- пауки, саранча, насекомые, жуки, многоножки, мокрицы, слизни, улитки;

- дождевые черви, нематоды и другие круглые черви;

- кроты, слепыши, слепушонки, цокоры;

- тушканчики, суслики, барсуки, мыши, бурундуки.

Источник

Критерии и параметры действия микроэлементов в системе почва-растение-животное Синдирева, Анна Владимировна

480 руб. | 150 грн. | 7,5 долл. ‘, MOUSEOFF, FGCOLOR, ‘#FFFFCC’,BGCOLOR, ‘#393939’);» onMouseOut=»return nd();»> Диссертация — 480 руб., доставка 10 минут , круглосуточно, без выходных и праздников

Автореферат — бесплатно , доставка 10 минут , круглосуточно, без выходных и праздников

Синдирева, Анна Владимировна. Критерии и параметры действия микроэлементов в системе почва-растение-животное : диссертация . доктора биологических наук : 03.02.08 / Синдирева Анна Владимировна; [Место защиты: ФГОУВПО «Тюменская государственная сельскохозяйственная академия»].- Тюмень, 2012.- 420 с.: ил.

Содержание к диссертации

1. Микроэлементы в системе почва-растение-животное 14

1.1. Биогеохимические циклы элементов и антропогенное загрязнение 14

1.2. Закономерности поведения химических элементов в системе почва-растение-животное 1.2.1. Кадмий 20

2. Объекты, условия и методика проведения исследований 56

2.1. Характеристика объектов исследования 56

2.2. Климат и метеорологические условия в годы проведения исследований 60

2.3. Методика проводимых исследований 63

3. Микроэлементы (Cd, Ni, Zn, Se) в биогеохимической цепи почва растение-животное в условиях Западной Сибири 75

3.1. Микроэлементы в основных типах почв Омской области 75

3.2. Геохимические особенности накопления Cd, Ni, Zn, Se в растениях 96

3.3. Оценка микроэлементного статуса населения (на примере Se) 11

4. Содержание химических элементов в почве и ее микробиологическая активность при применении микроэлементов 121

4.1. Влияние Cd, Ni, Zn, Se на баланс химических элементов в почве 121

4.2. Количественная характеристика и ферментативная активность микроорганизмов лугово-черноземной почвы в связи с применением микроэлементов 131

5. Химический состав растений и применение микроудобрений 158

5.1. Содержание и соотношение микроэлементов в овощных и кормовых культурах 158

5.2. Отношения между макро- и микроэлементами в овощных и кормовых растениях в условиях обогащения Cd, Ni, Zn, Se 188

6. Диагностика потребности растений в микроудобрениях 202

6.1. Диагностика потребности кормовых и овощных культур

в микроудобрениях на основе полевого опыта 202

6.2. Почвенная диагностика и расчет потребности культур в микроудобрениях 218

6.3. Оптимальные уровни и соотношения основных элементов питания и Cd, Ni, Zn, Se в растениях, их связь с урожаем 224

6.4. Потребность в микроэлементах при формировании урожая овощных и кормовых культур 232

6.5. Способность растений к усвоению микроэлементов из почвы и удобрений 238

6.6. Биоэнергетическая оценка использования микроэлементов в растениеводстве

7. Микроэлементы и качество урожая культурных растений 246

8. Влияние Cd, Ni, Zn, Se на структурно-функциональные преобразования органов животных

8. 1. Моделирование поступления микроэлементов в организм животных и распределения их по органам 270

8.2. Структурные и метаболические изменения печени и почек животных при введении в их рацион кормов, обогащенных Cd, Ni, Zn, Se 276

9. Интегральный подход к оценке действия микроэлементов на основе моделирования системы «почва-растение-животное» 323

Общие выводы 337

Рекомендации производству 340

Библиографический список 343

Введение к работе

Актуальность темы. В условиях возрастающей антропогенной нагрузки на окружающую среду все большую актуальность приобретают экологические проблемы, тесно взаимосвязанные с вопросами биогеохимии, сформулированными В. И. Вернадским и его последователями А. П. Виноградовым, В. В. Ковальским, В. В. Ермаковым. Современный период развития биосферы характеризуется увеличением миграции ряда микроэлементов (Ермаков, 2008). В различных экосистемах в результате техногенного воздействия возникают территории с избытком таких элементов как Cd, Ni, Pb, Zn, Cu, As, Hg. Крупные промышленные центры формируют значительный объем загрязняющих веществ, трансформируемых в окружающую среду на территории региона.

В то же время для системы почва-растение-животное опасны провинции с недостатком химических элементов. Для почв Омской области, по мнению ряда экспертов, отмечен дефицит микроэлементов: Cu, Zn, Mo, Mn, Se, I (Ермохин, 1998; Ильин, Сысо, 2001; Красницкий, 2002; Орлова, Пыхтарева, 2007; Турчанинов, 2009). Ситуация усугубляется постоянным снижением содержания гумуса, возрастанием площадей почв с повышенной кислотностью, развитием эрозионных процессов, других негативных явлений, связанных с деградацией почв, что также приводит к развитию дисбаланса содержания химических элементов в системе почва-растение-животное.

В связи с этим должны разрабатываться мероприятия по коррекции недостатка, избытка или дисбаланса микроэлементов в трофических цепях. Решение выше перечисленных задач сопряжено с поиском эффективных приемов нормирования содержания элементов в объектах окружающей среды. К сожалению, современные нормативные показатели не учитывают комплекс экологических условий исследуемой территории, вид организма, эффект взаимодействия элементов друг с другом при поступлении в живой организм, явления биотрансформации при продвижении по пищевым цепям. В связи с этим необходима разработка интегральных показателей зонального нормирования, установленных с использованием методов моделирования закономерностей действия химических элементов в системе почва-растение-животное с учетом биогеохимической ситуации конкретной экосистемы.

Цель исследований: разработка научно-обоснованной интеграционной системы нормативов оценки и прогноза действия микроэлементов (Cd, Ni, Zn, Se) в трофических цепях в условиях Западной Сибири.

Задачи исследований:

— дать эколого-агрохимическую оценку содержания и распределения микроэлементов в системе почва-растение-животное с учетом биогеохимических условий Западной Сибири (Омской области);

— оценить влияние микроэлементов на химический состав и микробиологическую активность лугово-черноземной почвы Западной Сибири;

— установить агрохимические и физиологические нормативные количественные характеристики потребности растений в микроэлементах, интенсивность действия Cd, Ni, Zn, Se на химический состав почвы и растений кормовых и овощных культур, их продуктивность и качество, на данной основе определить оптимальные и критические уровни содержания и соотношения макро- и микроэлементов в системе почва-растение;

— изучить антагонизм и синергизм ионов макро- и микроэлементов при поступлении их в растения в зависимости от уровня и соотношения микроэлементов в почве, физиологической потребности растительного организма на разных стадиях онтогенеза и технологии применения элемента;

— дать оценку морфофункциональных изменений в печени и почках животных при кормлении растениеводческой продукцией, выращенной при различном содержании кадмия, никеля, цинка и селена в лугово-черноземной почве;

— обосновать методологию использования интегрального подхода к нормированию действия микроэлементов системе почва-растение-животное.

Научная новизна исследований. Впервые в условиях Западной Сибири с использованием методов моделирования разработана интеграционная система критериев и параметров действия микроэлементов в системе почва-растение-животное, позволяющая учитывать разные цели нормирования с учетом экологических, агрохимических, биохимических, токсикологических параметров.

На основе системного подхода проведена оценка содержания микроэлементов (Сd, Ni, Zn, Se) в биогеохимической цепи почва-растение-животное в условиях Западной Сибири. Изучен селеновый статус населения всех районов Омской области.

Определены оптимальные и критические уровни влияния селена на микробное сообщество и ферментативную активность лугово-черноземной почвы. Впервые в условиях Западной Сибири составлены модели действия Cd, Ni, Zn, Se на концентрацию и соотношение ряда макро- и микроэлементов в почве и растениях кормовых и овощных культур, их продуктивность и качество, разработаны нормативные физиолого-агрохимические характеристики, позволяющие оптимизировать микроэлементное питание растений на основе принципов комплексного метода «Интегральной системы почвенно-растительной оперативной диагностики (ИСПРОД)». Установлены особенности метаболических и структурных изменений в органах и тканях животных при введении в их рацион кормов с различной концентрацией Cd, Ni, Zn, Se, выращенных на лугово-черноземной почве южной лесостепи Омской области. Определены оптимальное и предельное содержание элементов (ПСЭ) в системе почва-растение-животное с учетом агроэкологических условий региона.

Теоретическая значимость результатов исследования. Выявлены на основе моделирования антропогенного поступления микроэлементов Cd, Ni, Zn, Se в трофических цепях количественные закономерности содержания, распределения и действия микроэлементов в системе почва-растение-животное (человек) с учетом биогеохимических условий региона.

Представленный материал уточняет и углубляет сведения о биологической роли Cd, Ni, Zn, Sе в растительном и животном организмах с учетом их взаимодействия с другими макро- и микроэлементами, молекулярных механизмов их токсического действия, структурных преобразований печени и почек.

Практическая значимость результатов исследования и их реализация.

Результаты изучения микроэлементного статуса региона и факторов, влияющих на их распространение, используются при разработке научно-обоснованной системы критериев и параметров оценки современного состояния окружающей среды.

Разработанные на основе комплексного метода «ИСПРОД» нормативы дают возможность оптимизировать поступление микроэлементов в растения и тем самым управлять продукционным процессом в агроэкосистеме, предотвращать негативные последствия избыточного поступления микроэлементов в почву и растения. Полученные результаты являются методологической основой для получения биологически ценной по химическому составу растениеводческой продукции, что соответствует требованиям экологической и продовольственной безопасности.

Новые результаты, полученные с помощью интегрального подхода к оценке действия микроэлементов в системе почва-растение-животное, могут быть использованы для разработки регионально-ориентированных программ проведения экологического мониторинга, в целях обеспечения экологической безопасности.

Результаты исследования внедрены и используются в производственной деятельности: ФГБУ Центр агрохимической службы «Омский», Центра мониторинга состояния окружающей среды с региональными функциями, Управления Россельхознадзора, хозяйствах области, в учебном процессе ФГБОУ ВПО «Омский государственный аграрный университет им. П.А.Столыпина», ГБОУ ВПО «Омская государственная медицинская академия».

На основе полученных данных разработаны методические рекомендации «Селенозы: патогенез, диагностика, лечение».

Материал диссертационной работы может использоваться при написании учебников, справочников, изданий атласов.

Защищаемые положения:

— закономерности зонального распределения и действия микроэлементов в системе почва-растение-животное, физиолого-агрохимические параметры и критерии плодородия почв, химического состава растений являются основой моделирования управления продукционными процессами в агроэкосистемах;

— избыточное количество кадмия, никеля, цинка, селена, содержащееся в кормах, влияет на метаболизм животных, структуру и функции печени и почек, способствует нарушению энергетического обмена в организме и интенсификации процессов липопероксидации мембранных структур клеток;

— разработанный интеграционный подход к оценке и прогнозу действия химических элементов позволяет рассматривать триаду почва-растение-животное как единое целое и устанавливать нормативы исходя из разных целей экологического нормирования.

Обоснованность выводов и достоверность результатов работы обеспечены значительным объемом фактического материала, полученным в результате многолетних полевых и лабораторных экспериментов, проводимых с использованием современных экологических, агрохимических, биохимических и физиологических методов исследования, обоснованным методическим подходом к разработке математических моделей связи в интеграционной системе почвенно-растительной оперативной диагностики.

Апробация исследований. Основные результаты исследований излагались и обсуждались на научно-практических конференциях и форумах: Международных (Великий Новгород, 2000; Санкт-Петербург, 2003, 2008; Семипалатинск, 2004, 2006, 2008; Новосибирск, 2008; Омск, 2009, 2010), Всероссийских (Омск, 2000, 2008, 2009), региональных (Омск, 1999, 2001, 2003, 2006, 2008, 2009), ежегодных (1996-2011 гг.) профессорско-преподавательского состава и аспирантов ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина.

Объём и структура диссертации. Диссертация изложена на 382 страницах основного текста, состоит из введения, 9 глав, выводов, практических рекомендаций, 55 приложений, содержит 105 таблиц, 88 рисунков. Библиографический список включает 414 источников, в том числе 117– на иностранном языке.

Публикации. Материал, представленный в диссертации, отражен в 96 публикациях, включая 6 монографий и 19 статей в ведущих научных изданиях и журналах, перечень которых утвержден ВАК Министерства образования России.

Личный вклад автора. Формулирование проблемы, постановка целей, задач и методов исследования, выполнение экспериментальной части (полевых и лабораторных исследований), анализ, теоретическое обобщение и интерпретация полученных результатов, формирование научных положений и выводов, подготовка научных публикаций осуществлялись лично автором.

При анализе распределения микроэлементов в объектах окружающей среды были использованы собственные исследования и агрохимические данные ФГБУ ЦАС «Омский». Селеновый статус территории и населения определяли совместно с д.с.-х. наук Голубкиной Н.А. (ФГБУ «НИИ Питания РАМН»).

Исследования по влиянию микроэлементов на метаболизм и структурные преобразования органов животных проводились лично автором совместно с сотрудниками Института ветеринарной медицины и биотехнологии ФГБОУ ВПО ОмГАУ и кафедры анатомии человека ГБОУ ВПО ОГМА.

Исследования по теме диссертации проводились по плану научно-исследовательской работы факультета агрохимии, почвоведения и экологии ФГБОУ ВПО «Омский государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина» по темам: «Оптимизация минерального питания и моделирование продуктивности сельскохозяйственных культур в условиях Западной Сибири» (№ гос. регистрации 1.2007 04064), «Агроэкологическая оценка применения удобрений и других средств химизации в условиях Западной Сибири» (№ гос. регистрации 1.2007 04066).

Благодарности. Автор выражает глубокую благодарность за научно-методическое руководство и всестороннюю помощь своему учителю, научному консультанту доктору с.-х. наук, профессору, Заслуженному деятелю науки РФ, лауреату государственной премии имени акад. Д.Н. Прянишникова РФ Ю.И. Ермохину.

Проведение экспериментальных исследований по влиянию микроэлементов на метаболизм животных, а также написание соответствующей главы диссертации осуществлялось под руководством д.м.н., профессора кафедры химии ФГБОУ ВПО ОмГАУ им П.А.Столыпина Конвая В.Д., за что автор выражает глубокую благодарность.

Автор выражает искреннюю признательность за помощь при проведении исследований, ценные методические советы: директору ФГБУ ЦАС «Омский», д.с.-х. наук, профессору Красницкому В.М., начальнику отдела Авериной Г.Д. и другим сотрудникам организации; д. с.-х. наук Голубкиной Н.А. (ФГБУ «НИИ Питания РАМН»); к.б.н., Хамовой О.Ф. (ГНУ СибНИИСХ); д.м.н. профессору, заведующей кафедрой анатомии человека Путаловой И.Н., ассистенту кафедры Зайко О.А. (ГБОУ ВПО ОГМА), к. вет. наук Зайнчковскому В.И. и коллективу лаборатории резистентности животных, к.с.-х. н. Трубиной Н.К., к. вет. наук Гоноховой М.Н., старшему лаборанту Котельниковой Л.Ю. (ФГБУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина).

Автор благодарит коллектив факультета агрохимии, почвоведения и экологии ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина за организационную и методическую помощь на протяжении всех лет исследования.

Никель

Современный период развития биосферы также характеризуется увеличением миграции углерода и ряда металлов (Алексеев Ю. В., 1987, Гла-зовский Н. Ф., 2004, Добровольский В. В., 1998, Ермаков В. В., 2008, Орлов А. С, Безуглова О. С, 2000, Панин М. С, 2008, Anke М., 2008).

Природными источниками поступления тяжелых металлов в атмосферу являются следующие: пыль, переносимая ветром, лесные пожары, вулканическая деятельность, морская пена и морская пыль. Однако все крупные естественные пути поступления металлов в атмосферу отступают на задний план по сравнению с масштабами поступления в результате человеческой деятельности (Ермохин Ю. И., Гужулев Э. П., Сницарь А. Е., 1998, Евлам-пиева Е. П., 2009, Ильин В. Б., Сысо А. И., 2001, Просянников В. И. и соавт., 1994, Глуховский А. Б., Сергеев В. С, Ежов М. Ю., 1994; Лукин С. В., Ми-рошникова Ю. В., Пендюрин Е. А., 2000, Пархоменко Н. А., Ермохин Ю. И., 2005). При поступлении в организм в повышенных количествах многие тяжелые металлы рассматриваются как кумулятивные яды. Степень токсичности металла возрастает с повышением его атомной массы. В то же время не следует забывать, что элементы из группы тяжелых металлов выполняют важные функции в живом организме, являясь микроэлементами (Ильин В. Б., 1991). Биологическая роль некоторых из них до сих пор не полностью раскрыта (Шеуджен А. X., 2003). Поэтому ряд авторов предлагает отойти от использования в биологической литературе термина «токсический элемент» (в частности, тяжелый металл), а оперировать понятиями «микроэлемент», «токсическая концентрация». В целом следует отметить, что биологическая роль каждого минерального элемента в животном организме специфична, и его наличие определяется пороговой концентрацией, превышение которой приводит к срыву регуляторных процессов биологических реакций, что проявляется в виде биохимических изменений процессов обмена веществ, дисфункции, морфологических изменений, эндемических болезней (Добровольский В. В., 1983, Уразаев Н. А., 1990, Летувнинкас А. И., 2002, Панин М. С, 2002, Kieffer F., 1991, Savory J., Wills M., 1992). В связи с этим остается актуальным вопрос изучения роли в живом организме ряда химических элементов, физиологические свойства которых мало известны, а также уточнение раннее полученных сведений с учетом экологических условий региона их распространения, в т.ч. степени и специфики антропогенной нагрузки. Особый интерес представляет изучение молекулярных механизмов действия ряда микроэлементов на живой организм, а также взаимосвязей химических элементов друг с другом при поступлении в организм, выражающихся явлениями антагонизма и синергизма.

В условиях техногенной эволюции биосферы представляется необходимым всестороннее изучение особо опасных биогеохимический эндемий, вызываемых дефицитом или избытком химических элементов в среде, рационах и организме животных и человека. Наиболее опасны следующие биогеохимические провинции: с избытком — фтора, ртути, кадмия, меди, мышьяка, радионуклидов; с недостатком — селена, иода, кобальта и другие (Ермаков В. В., 2008). Необходимо отметить, что существуют определенные трудности в комплексном изучении элементного состава органов и тканей животных и человека, проживающих в разных геохимических условиях. И хотя на сегодняшний день проводятся исследования, посвященные оценке элементного статуса отдельных территорий, широкомасштабное изучение этого вопроса остается сложной проблемой. Как следствие, актуальным является вопрос о причинах возникновения патологических состояний человека и животных, вызванных избытком или недостатком элементов, т.е. элемен-тозов и профилактики их (Авцын П. А., 1991,Барановская Н. В., 2011, Безель В. С. и соавт., 2004, Рихванов Л. П., 2008, Сафронова О. В., 2007, Современ 18 ные проблемы. 2010, Скальный А. В., Рудаков И. А., 2004). В связи с этим разрабатываются методики оценки риска для здоровья населения при избыточном воздействии ряда микроэлементов, вызванных загрязнением окружающей среды (Онищенко Г. Г., Новиков С. М, Рахманин Ю. А., 2002, Тро-шина Е. Н., 2010). Данные методики и их результаты в дальнейшем должны применяться при проведении экологического мониторинга.

На территории России и за рубежом проводится разработка системы мер, направленных на снижение токсического действия избытка или дисбаланса химических элементов в организме. Например, в ряде работ исследованы свойства различных веществ, выполняющих роль детоксикантов в живом организме (Бокова Т. И., Инербаева А. Т., Мотовилов К. Я, Спринчак Д. В, 2004; Зайко О. А., Синдирева А. В., 2011; Коршунова В. В., 2010; Грачева О. Г., 2009; Верещак Н. А., Шушарин А. Д., 2007; Гонохова М. Н., 2009; Sanot-sky I.V., 2008). Основными детоксицирующими компонентами биосферы являются: комплекс оксид аз смешанного действия; глутатион и металлотио-неины, блокирующие и переносящие металлы; гуминовые кислоты, аминокислоты и глинистые минералы почвы (Ермаков В. В., 2008). Особую актуальность приобретают исследования биогеохимии тех элементов, которые способны снизить негативное воздействие избытка тяжелых металлов, последствия оксидантного стресса, а также изучение взаимовлияния макро- и микроэлементов в природно-техногенных циклах. Данные вопросы непосредственно связаны с эффективной коррекцией микроэлементозов и оптимальным применением специальных пищевых добавок и микроудобрений в медицине, в сельскохозяйственном производстве

Климат и метеорологические условия в годы проведения исследований

Территория Омской области расположена на юге Западно-Сибирской низменности, по среднему течению р. Иртыш. Поверхность области представляет собой пологоволнистую равнину с незначительным уклоном с юга на север. Плоскоравнинный характер поверхности способствует беспрепятственному проникновению холодных арктических масс воздуха с севера и теплых сухих — из Средней Азии. Это обуславливает формирование резко континентального климата: суровой продолжительной зимы, короткого и жаркого лета, непродолжительного безморозного периода (Агроклиматические ресурсы . 1971).

Температурный режим отличается резкими колебаниями по годам, по месяцам и даже в течение суток. Абсолютная годовая амплитуда температуры воздуха довольно значительна (80 — 90 С), что подчеркивает резкую кон-тинентальность климата. Характерна большая изменчивость средних температур.

Неблагоприятной чертой климата являются поздние весенние и ранние осенние заморозки, что обуславливает короткий безморозный период. Переход среднесуточной температуры воздуха через 10 С происходит весной в середине мая, осенью в середине сентября. Помимо резких колебаний температуры в течение года, климат области отличается сухостью, недостатком осадков, малой облачностью.

По степени влагообеспеченности зона южной лесостепи Западной Сибири относится к районам неустойчивого увлажнения. Среднегодовая сумма осадков составляет 300-350 мм, большая часть которых — 70-80 % годового количества — выпадает летом. Это сглаживает их недостаток для роста и развития сельскохозяйственных культур (таблица 2.3) (Агроклиматические ресурсы. 1971). Осадки в период вегетации выпадают крайне неравномерно. Максимум их наблюдается в июле. Отличительной особенностью зоны являются частые раннелетние, июньские засухи.

Обилие света и тепла в течение вегетационного периода в значительной мере возмещает краткость периода с положительными температурами и ускоряет вегетацию растений. Это является положительной стороной климата.

В годы проведения исследований сложились различные метеорологические условия (приложения 2.2, 2.3), количество осадков и температурный режим характеризовались типичным для зоны непостоянством. Таблица 2.3 — Характеристика климатических условий периода вегетации растений южной лесостепи Омской области

Вегетационный период 1997 года характеризуется неравномерным выпадением осадков: значительные дожди проходили в конце августа — начале сентября. Температура отклонялась от нормы незначительно. Вегетационный период 1998 года характеризуется жаркой и сухой погодой. Осадков выпало 61% от нормы, выпадение их было неравномерным по месяцам. Неблагоприятные условия были в течение всей вегетации, что в дальнейшем сказалось на формировании урожая исследуемых культур (корнеплодов), который снизился в 1,5-2 раза по сравнению с уровнем 1997 года. За вегетационный период 1999 года осадков выпало также меньше нормы. В целом 1999 г характеризуется как засушливый и теплый. 2000-2003 гг. характеризуются как умеренно влажные и теплые. 2004 г. — засушливый и жаркий. Вегетационный период 2005 года характеризовался теплой погодой с неравномерным распределением осадков по декадам. 2006 г. по обеспеченности теплом уступает двум предыдущим годам. Обеспеченность осадками средняя. 2007 г. можно отметить как удовлетворительный для роста и развития растений. Вегетационный период этого года характеризуется тёплой, а иногда и жаркой погодой с большим количеством осадков.

Вегетационный период 2008 года характеризовался теплой погодой с неравномерным распределением осадков по декадам и в целом, с недобором осадков.

2009 г. был прохладным и дождливым. Метеорологические данные 2010 года показывают, что в целом преобладала теплая погода с очень низким уровнем осадков.

Таким образом, погодные условия в годы исследований были различны как по тепло-, так и по влагообеспеченности. В целом они отражали основные черты климата — недостаток влаги, высокие летние температуры и резкие их колебания. Изучаемые культуры имеют различную чувствительность к изменению погодных условий, что влияло на их продуктивность.

Геохимические особенности накопления Cd, Ni, Zn, Se в растениях

Зависимости валового содержания цинка от количества гумуса (а), физической глины (б,в) в пахотном горизонте почв Согласно данным рисунка 3.3 между уровнем цинка и содержанием физической глины в почвах существует квадратичная зависимость. Можно предположить, что, начиная со среднего гранулометрического состава, коэффициент корреляции между данными факторами снижается, т.к. прекращается промывание карбонатов, и как следствие, уменьшается количество цинка.

Высокое содержание подвижных металлов чаще всего имеют почвы, обладающие большим потенциальным запасом органического вещества, — черноземы, лугово-черноземные, луговые, солонцы. Однако в некоторых случаях, например с цинком, эта закономерность не проявляется. Необходимо отметить, что не установлена достоверная положительная взаимосвязь валового и подвижного Zn. Это указывает на то, что на подвижность цинка оказывают влияние различные физико-химические свойства почвы, а также природно-климатические условия.

Процент соотношения подвижного и валового цинка изменяется в диапазоне от 0,53 до 9,98%. Наиболее низким как относительным, так и абсолютным содержанием подвижного цинка характеризуются лугово-черноземная почва и чернозем обыкновенный, что объясняется природными особенностями черноземов. Поэтому, как показывают исследования, положительного эффекта от цинка следует ожидать на черноземах, особенно с рН более 6,8, в первую очередь, под индикаторные культуры (Ермохин Ю. И., 1995; Орлова Э. Д., 2007; Склярова М. А., 2008).

Исследованиями ряда авторов показана обратная взаимосвязь между цинком и уровнем рН. Так нашими исследованиями установлено, что для почв Омской области коэффициент корреляции такой связи составляет г = -0,69, для лугово-черноземной почвы г = — 0,42, для черноземной почвы г — -0,84. Таким образом, наши исследования подтверждают тот факт, что с увеличением потенциальной кислотности почв растет подвижность цинка. Поскольку черноземные и лугово-черноземные почвы характеризуются более высоким уровнем рН нежели почвы северных зон Омской области, то и уровень подвижного цинка в них ниже. Известно, что при рН почвы 6,0-7,0 наблюдается наименьшая подвижность цинка, а в щелочном интервале она вновь возрастает, что связано с образованием цинкатов.

Для почв черноземного ряда установлена достоверная положительная корреляция подвижного цинка и гумуса (г= 0,71). Среди химических элементов положительная корреляция отмечена в парах Na-Zn (r=0,72), Mo-Zn (r=0,52-0,6), B-Zn (г=0,39), а отрицательная — Ca-Zn (r=-0,61), Mg-Zn (r=-0,32), Cd-Zn (r=-0,42), Ni-Zn (r=-0,54), Pb-Zn (r=-0,41), Cr-Zn (г=-0,71), As-Zn (r=-0,73), S-Zn (г=-0,74). Известно, что отношения цинка с другими химическими элементами в основном характеризуется антагонизмом. В то же время установлены неоднозначные отношения цинка с никелем, медью, кобальтом, очевидно, они зависят от типа почвы и других эдафических факторов.

В целом проведенные исследования показали, что в основных почвах Омской области нет природных предпосылок к избытку тяжелых металлов. Однако, как указывает В. Б. Ильин, межтиповые различия по сравнению с изменением под влиянием антропогенной деятельности «выглядят очень скромными». Хотя основные почвы пашни не загрязнены тяжелыми металлами, в работах (Ильин В. Б., 1991; Красницкий В. М, 2002; Пархоменко Н. А., Ермохин Ю. И., 2005) убедительно доказано, что отдельные террито 88 рий имеют высокий уровень загрязнения. К сожалению, ряд таких почв используется под производство растениеводческой продукции. В связи с этим необходим прогноз накопления и поведения Cd, Ni, Zn в почвах. Селен. На аккумуляцию селена, в т.ч. и в условиях Западной Сибири, влияют те же факторы, что и на другие элементы. Почвы в основном наследуют уровень содержания Se от почвовобразующих пород. При распределении селена в ландшафте большую роль играет растительность. Существует определенная связь содержания селена с почвенной зональностью (Сучков Б. П., 1980). Содержание селена в почвах Омской области представлено в приложении 3.3 и таблице 3.6. Таблица 3.6 — Валовое содержание селена в основных типах и подтипах почв Омской области Почва Содержание селена, мг/кг х± Sd Интервалконцентрацийlim Подзолистая 0,233± 0,049 0,163-0,292 Дерново-подзолистая 0,253± 0,019 Глубокоподзолистая 0,195± 0,015 Серая лесная 0,27± 0,077 0,175-0,348 Светло-серая 0,244± 0,017 Темно-серая 0,348± 0,024 Лугово-черноземная 0,326± 0,091 0,221-0,458 Чернозем 0,342± 0,125 0,214-0,506 Обыкновенный 0,435± 0,043 Выщелоченный 0,286± 0,018 Оподзоленный 0,214± 0,022 Солонец Лугово-черноземный 0,261±0,118 0,176-0,396

ПДК(К1океА., 1980) 10 Кларк в почвах мира (по Виноградову А. П., 1957) 0,01 Наши исследования показали, что исходя из среднего валового содержания селена (мг/кг) основные типы почв Омской области можно расположить в следующий ряд: чернозем лугово-черноземная серая лесная подзолистая (приложение 3.3, таблица 3.6). В целом содержание валового селена изменяется от 0,16 до 0,5 мг/кг. Согласно полученным данным, низким содержанием этого элемента отличаются почвы, преобладающие в северных районах, что является одной из причин недостатка селена в системе почва-растение-животное и, как следствие, в организме местного населения.

На сегодняшний день в ГОСТах нет официально установленных значений ПДК для селена. Наши исследования не обнаружили почв с превышением ПДК, установленным Kloke А., 1980. Как следует из таблицы 3.6 содержание селена в пахотном слое для подзолистой почвы находится в интервале от 0,163 до 0,292 мг/кг, то есть максимальные значения концентрации селена превышают ее минимальные значения в 1,8 раз. Большее количество селена содержится в подтипе дерново-подзолистой почвы 0,253 мг/кг, в глубокоподзолистой его содержание ниже.

Серые лесные почвы Западно-Сибирской провинции — типичные почвы лесостепной зоны, формируются под мелколиственными березовыми лесами. Содержание селена в серой лесной почве находится в интервале от 0,175 до 0,348 мг/кг. Максимальные значения концентрации селена превышают ее минимальные значения почти в 2 раза. Содержание селена в темно-серой лесной почве (0,348 мг/кг) выше, нежели в светло-серой лесной.

В черноземных почвах лесостепи Омской области содержание селена наибольшее, так как реакция среды в этих почвах слабощелочная или нейтральная, они богаты гумусом. В лугово-черноземной почве селен находится в интервале от 0,221 до 0,458 мг/кг, то есть максимальные значения концентрации селена превышают ее минимальные значения в 2 раза. Среднее содержание селена в данной почве 0,326 ± 0,091 мг/кг.

Отношения между макро- и микроэлементами в овощных и кормовых растениях в условиях обогащения Cd, Ni, Zn, Se

Результаты исследований, приведенные в предыдущих главах, показали значительную вариабельность в распространении химических элементов в почве и растениях, которая определяется множеством факторов окружающей среды, физиологическими особенностями растительного организма, явлениями взаимодействия химических элементов друг с другом, как в почве, так и при поступлении в растительный организм. Немаловажным фактором является и антропогенная деятельность, способная нарушить естественно сложившийся баланс химических элементов. Известно, что дисбаланс микроэлементов, связанный с единством геохимической среды и физиологических свойств организмов, определяет не только изменчивость пищевых цепей и обмен веществ, но и способность организма адаптироваться к условиям среды и вероятность развития биогеохимических эндемий (Вернадский В. И., 1989). В связи с этим при проведении мониторинговых исследований по определению микроэлементного статуса территорий важны оценка содержания элементов в организме животных и человека и анализ сопряженности этих показателей с биогеохимическими факторами.

Результаты агроэкологического мониторинга показывают, что содержание тяжелых металлов в пашнях не превышает 0,5 установленных ПДК и растениеводческая продукция не представляет существенную опасность для населения, потребляющего ее (Красницкий В. М., 2002). При оценке степени опасности городских почв установлено, что содержание большинства исследованных тяжелых металлов превышает фоновое, но не больше ПДК. К трем самым загрязненным функциональным зонам города Омска отнесены сани-тарно-защитные зоны предприятий, транспортные магистрали и жилая зона (ТрошинаЕ. Н., 2010).

В то же время Омская область относится к регионам, подверженным значительной антропогенной нагрузке. Анализ экологической ситуации в г. Омске свидетельствует о высоком уровне загрязнения окружающей среды, преимущественно атмосферного воздуха. Омск с его сложившейся промыш ленной базой по-прежнему формирует основной объем загрязняющих веществ, трансформируемых в окружающую среду на территории Омской области (Доклад о состоянии. 2007). Согласно проведенной оценке риска для здоровья населения, на основании анализа системной и органотропнои направленности хронического действия металлов, содержащихся в городских почвах, прежде всего следует ожидать увеличения общетоксических эффектов со стороны дыхательной, кроветворной, центральной нервной систем, а также желудочного тракта (Трошина Е. Н., 2010). В то же время, известно, что ряд заболеваний населения может быть ассоциирован с недостатком содержания микроэлементов (в частности, селена) в пищевых цепях (Ермаков В. В., 2006). В структуре общей заболеваемости взрослого населения Омской области в среднем за период удельный вес болезней, ассоциированных с дефицитом селена, составил 33,0%. Наибольший удельный вес составляли болезни системы кровообращения. Заболеваемость болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани занимала второе место. Третье и четвертое места занимали некоторые инфекционные и паразитарные болезни и болезни эндокринной системы (Баранова Т. А., 2008). Существует определенная взаимосвязь между содержанием селена и тяжелыми металлами в организме. При повышенном поступлении последних селен выводится из организма в составе белков. Поэтому на основании данных об обеспеченности населения селеном можно косвенно судить о риске возникновения микроэлементозов. В связи с выше сказанным мы особое внимание уделили оценке селенового статуса населения по содержанию этого микроэлемента в сыворотке крови жителей Омской области.

Важность оптимизации селенового статуса населения Омской области обусловлена корреляционными взаимосвязями между уровнем обеспеченности жителей селеном и общей смертностью населения (г= -0,59 Р 0,001), а также уровнем первичной заболеваемости раком прямой кишки (г= -0,32 Р 0,03), легких (г= -0,36 Р 0,05), яичника(г= -0,38 Р 0,03) (Голубкина Н. А., Синдирева А. В., 2011). Выявлена также прямая корреляция селенового ста 113 туса с уровнем прироста населения (г=+0,50, р 0,01). Особое значение приобретает вопрос оптимизации селенового статуса региона в связи с более высокими уровнями смертности от рака населения Омской области по сравнению со среднестатистическими показателями для России и тенденцией роста количества случаев онкологических заболеваний за последние несколько лет (Доклад о состоянии. 2008). Значимость такой оптимизации подтверждается также результатами широкомасштабного исследования влияния повышенного потребления селена на частоту случаев онкологических заболеваний, показавшего защитный эффект органического селена от рака легких, предстательной железы, прямой кишки (Clark et al, 1995).

В связи с широко развитым сельским хозяйством Омской области, где около 67,5 % территории занято землями сельскохозяйственного назначения, импорт продуктов питания, по-видимому, оказывает малое влияние на селеновый статус жителей по сравнению с влиянием биогеохимических характеристик среды. Оценка отдельных звеньев пищевой цепи переноса селена в условиях Омской области выявила вариации в содержании селена как в почве, так и в растениях и мясе сельскохозяйственных животных (таблицы 3.18, 3.22). В то же время четкой корреляции между этими показателями нами не установлено. Согласно данным таблицы 3.22 содержание селена в образцах говядины находилось в интервале концентраций 223-543 мкг/кг сухой массы. Наименьшее содержание селена в мясе животных выявлено в северном районе Омской области (Усть-Ишимском), что объясняется низким его содержанием в почвах этого района (преимущественно подзолистых) и, соответственно, в растениях, произрастающих на них. Наибольшее содержание обнаружено в Одесском и Болыпереченском районах. В целом содержание селена в мясе в северных районах преимущественно ниже, нежели у животных, выращиваемых в центральных и южных районах, что связано с невысоким содержанием микроэлемента в почвах и растениях, распространенных на севере области.

Источник