Систематика и агрохимические характеристики почв подзолистого типа

3. Почвенные микроорганизмы, их роль в почвообразовании.

Эндогенные процессы и их влияние на поверхность Земли.

СТРАНИЦА 3

5. Растительные ценозы и их влияние на почвообразовательный процесс.

Систематика почв подзолисто-болотного типа при атмосферном заболачивании.

Морфологические признаки почв и их связь с минералогическим и химическим составом почвы 8. Роль хозяйственной деятельности человека в сохранении, изменении и повышении плодородия почв. 9. Геологическая деятельность ветра и ледников. Формы рельефа образованные ими на поверхности Земли.

СТРАНИЦА 4 10. Значение минералогического и химического состава твердой фазы почв для её плодородия. 11. Факторы почвообразования и их влияние на почвообразование 12. Систематика и агрохимическая характеристика серых лесных почв. 13. Реакция среды почв и факторы определяющие реакцию среды.

Страница 5 13. Реакция среды почв и факторы определяющие реакцию среды. 14. Механический состав почв, влияние его на поглотительную способность почв. 15. Систематика и агрохимическая характеристика дерново-карбонатных почв 16. Фазовый состав почв и его роль в почвообразовании.17. Современное представление о почвенных коллоидах. 18. Систематика и агрохимическая характеристика аллювиальных почв таежной зоны России. 19. Физико-механические свойства почв. 20. Новообразования и включения в почвенном профиле. Их роль в почвообразовании.

СТРАНИЦА 6 20. Новообразования и включения в почвенном профиле. Их роль в почвообразовании. 21. Систематика и агрохимическая характеристика бурых лесных почв.

Тепловые свойства почв. Тепловой режим.

Под водным режимом почвы понимают все процессы, связанные с поступлением влаги, ее расходом, передвижением и изменением ее состояния.

Классификация болотных почв. Условия и причины поверхностного заболачивания.

СТРАНИЦА 7

Характеристика солодей, Солоди.

28. Противоположные явления – сущность почвообразования.

Особенности водного режима почв подзолистого типа.

Систематика и агрохимическая характеристика почв черноземного типа. Приемы мелиорации.

СТРАНИЦА 8

31. Особенности гумусообразования в лесных почвах.

Известкование почв – расчеты доз, сроки внесения.

Систематика и агрохимическая характеристика почв каштанового типа. Приемы мелиорации.

СТРАНИЦА 9

Понятие о рекультивации почв. Объекты рекультивации почв в лесной зоне.

Водные свойства почв.

Агрохимическая характеристика тундровых почв. Приемы мелиорации.

40. Значение климата как факторы почвообразования, влияние его на плодородие почв.

СТРАНИЦА 10

Классификация засоленных почв, их основные морфологические и химические свойства.

41. Городские почвы, условия почвообразования.

42. Условия почвообразования в степной зоне. Главные почвенные типы степной зоны.

Емкость поглощения и состав обменных катионов почвенных коллоидов.

Главнейшие агрохимические свойства почв. Понятие о потенциальном и актуальном плодородии.

Учение К.К.Гедройца о поглотительной способности почв. Виды поглотительной способности почв.

СТРАНИЦА 11

47. Степень насыщенности почв основаниями. Использование этого показателя для определения нуждаемости почв в известковании 48. Систематика каштановых почв, агрохимические свойства их приемы мелиорации. 49. Выветривание и почвообразование. Роль биологического круговорота веществ в почвообразовании СТРАНИЦА 12 50. Понятие о подзолистом процессе почвообразования. 51. Классификация солончаков. Морфологические и химические свойства, возможности освоения. 52. Типы водного режима почв. В различных почвенно-климатических зонах и на отдельных участках местности водный баланс

Мероприятия по повышению плодородия подзолистых почв.

Почвообразующие породы таёжной зоны европейской части России.

Почвообразующие породы в европейской части России представлены преимущественно ледниковыми отложениями. На территории Балтийского кристаллического щита это грубые валунные пески и супеси, на фоне которых редко встречаются более тяжелые озерно-ледниковые отложения, например ленточные глины. По направлению к Уралу почвообразующие породы становятся менее завалуненными и более суглинистыми. К востоку от Урала, в северной половине Западно-Сибирской равнины, почвы формируются на ледниково-морских и озерно-лед-никовых супесчано-суглинистых отложениях. Восточнее Енисея почвообразующими породами служат маломощные щебнистые отложения нагорий и супесчано-пылеватые, супесчано-сугли-нистые аллювиально-озерные отложения низменных равнин.

Систематика и агрохимические характеристики почв подзолистого типа.

Дерново-подзолистые почвы имеют кислую реакцию, значительную обменную кислотность (1—2 мэкв на 100 г), SO—90% величины которой приходится на обменный Аl, а также гидролитическую кислотность (3—6 мэкв на 100 г), низкую емкость поглощения (5—15 мэкв) и степень насыщенности основаниями (30—70%). Большая часть этих почв нуждается в известковании.

Для дерново-подзолистых почв характерно низкое содержание гумуса, общего азота и фосфора и резкое снижение их количества с глубиной профиля. Агрохимические свойства этих почв сильно варьируют в зависимости от механического состава и степени окультуренности (табл. 1).

Большинство дерново-подзолистых почв характеризуется сравнительно низким содержанием усвояемых (минеральных) форм азота и подвижного фосфора, а песчаные и супесчаные почвы — также и калия.

Серые лесные почвы в зависимости от мощности гумусового горизонта, содержания гумуса и выраженности признаков оподзоливания подразделяют на светло-серые, серые и темно-серые, отличающиеся по агрохимическим свойствам.

От светло-серых к серым и темно-серым почвам увеличиваются мощность гумусового горизонта, содержание гумуса, сумма обменных оснований и степень насыщенности основаниями, уменьшается кислотность. Серые лесные почвы обычно имеют невысокое содержание усвояемых соединений азота, подвижного фосфора и калия, но оно может сильно колебаться в зависимости от степени окультуренности и предшествующей удобренности почвы.

Необходимо систематическое применение органических и минеральных удобрений, а на светло-серых почвах с кислой реакцией, кроме того, и известкование. Эффективность минеральных удобрений наиболее высокая в западных провинциях зоны и несколько ниже в центральном и особенно восточном районах.

В повышении урожаев сельскохозяйственных культур на серых лесных почвах ведущая роль принадлежит азотным удобрениям, на втором месте по эффективности стоят фосфорные удобрения, слабее действуют калийные, применение которых, однако, необходимо под картофель, сахарную свеклу и для получения высоких урожаев зерновых культур.

Черноземы по сравнению с другими почвами характеризуются более высоким естественным плодородием, имеют мощный гумусовый горизонт, значительно больше содержат гумуca и общею азота в пакетном горизонте с постепенным снижением их по профилю

3. Почвенные микроорганизмы, их роль в почвообразовании.

Развитие микроорганизмов в почве тесно связано с органическим веществом: чем богаче почва растительными остатками, тем больше микроорганизмов содержится в ней. Особенно богаты ими культурные, хорошо обрабатываемые и удобряемые навозом почвы.

Микроорганизмы неравномерно распределены в почвенной толще. Наиболее богаты ими верхние слои почвы в пределах примерно 30—40 см, с глубиной число микроорганизмов постепенно уменьшается.

Микроорганизмы активно участвуют в процессе гумусообразования, который по своей природе биохимический. Большое влияние имеют микроорганизмы на состав почвенного воздуха, на циклы превращения азотсодержащих соединений. Одна из важных звеньев в циклах преобразования азота — фиксация его почвенными микроорганизмами.

Источник

Систематика почв подзолистого типа

| Если Вам понравился и пригодился наш сайт — кликните по иконке «своей» социальной сети: | |||||

| Пожалуйста, ставьте гиперссылку на сайт www.ecosystema.ru если Вы копируете материалы с этой страницы! Во избежание недоразумений ознакомьтесь с правилами использования и копирования материалов с сайта www.есоsystеmа.ru | |||

| Пригодилась эта страница? Поделитесь ею в своих социальных сетях: | |||

|

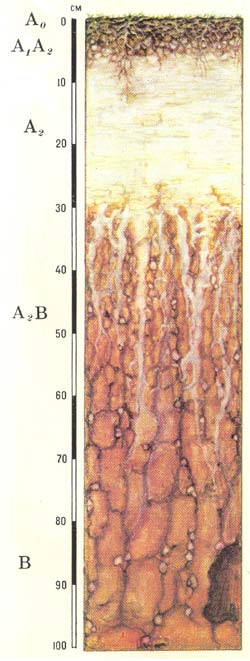

Подзолистые почвы

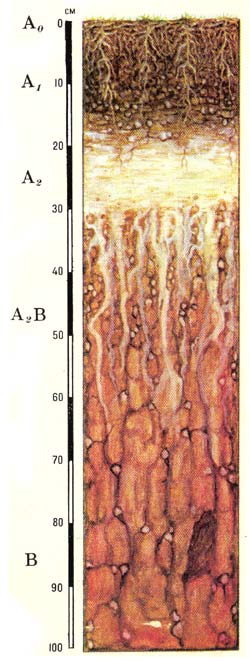

Дерново-подзолистые почвы

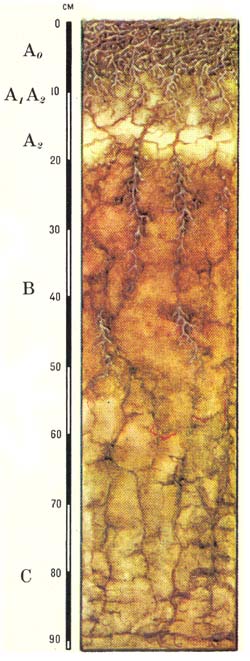

Карликовые подзолистые почвы

А0 — лесная подстилка, при мощности 1-2 см состоит преимущественно из опада прошлого года и не расчленяется на подгоризонты; если же подстилка более мощная, она расчленяется на несколько подгоризонтов, чаще всего на три:

А0‘ представляет собой слой слаборазложившихся бурых остатков с сохранившейся формой, прочностью и т. п.;

А0» — светло-бурый, более прочные элементы сохранили внешний вид, но утратили прочность, легко разламываются, растираются; более нежные, например листья, исчезли почти полностью; характерно обилие грибного мицелия, который в виде белых и желтых нитей пронизывает этот слой;

А0»’ — от темно-бурого до черного цвета землистой консистенции; первичных элементов уже не сохранилось, за исключением наиболее прочных: шишек и их чешуек, кусков коры и пр.; имеет иногда комковатую структуру, но чаще бывает порошковидным; при большой мощности лесной подстилки в ней, особенно в нижних слоях, в изобилии встречаются корни растений как напочвенного покрова, так и древесных; горизонт лесной подстилки резко отделяется от нижележащих горизонтов;

A1 — гумусово-аккумулятивный мощностью от нескольких сантиметров до 30 см, серый или темно-серый, структура мелкокомковатая, иногда с горизонтальной делимостью, непрочная, по окраске довольно четко отделяется от нижележащего горизонта;

А2 — подзолистый (элювиальный) мощностью до 30 см, как правило самый светлоокрашенный горизонт в профиле почвы; белесый или белесовато-светло-серый, плитчатой, пластинчатой, чешуйчатой или листоватой структуры; нередко содержит стяжения из гидроокисей с примесью гумуса и глинистых частиц;

А2В(АВ) — переходный пестроокрашенный горизонт от элювиального к иллювиальному, в котором чередуются участки горизонта А2 и В1( участки горизонта А2 сформированы здесь в виде языков, затеков, карманов или клиньев, общая мощность которых изменяется от 10 до 50 см; в песчаных почвах обычно отсутствует;

В — иллювиальный мощностью 20-120 см, наиболее ярко окрашенный, в профиле бурых, красно-бурых тонов самый плотный; имеет ореховатую структуру, которая постепенно книзу переходит в призматическую; по трещинам и на поверхности структурных отдельностей имеются белесая присыпка и коричневые натечные пленки;

С — почвообразующая порода, слабо измененная или совсем не измененная почвообразованием.

Такое строение имеют дерново-подзолистые почвы; подзолистые почвы отличаются тем, что в них сразу под слоем лесной подстилки залегает подзолистый горизонт А2.

Подзолистые почвы песчаного механического состава отличаются от описанных выше суглинистых почв. Горизонт А2 в них очень светлый, почти белой окраски, мучнистый, бесструктурный, часто языковат, резко переходит в иллювиальный горизонт В. Последний менее растянут, но выражен резко; нередко представляет собой плотно сцементированный слой, почти водонепроницаемый.

Подзолистые почвы характеризуются резким обеднением илистыми частицами и полуторными окислами верхних почвенных горизонтов и накоплением их в иллювиальном горизонте В. Они имеют кислую реакцию, высокую ненасыщенность основаниями (40-85% в подзолистых и 20-70% в дерново-подзолистых почвах). Содержание гумуса различно, может достигать иногда 9%, но падение его содержания с глубиной очень резкое, состав фульватный.

Подзолистые почвы составляют основную массу пахотно-земелыюго фонда таежно-лесных территорий и пригодны для выращивания широкого набора сельскохозяйственных культур. Большинство пахотных подзолистых почв нуждается в известковании и регулярном внесении минеральных и органических удобрений. Последние необходимы не только как источник питания растений, но и как средство, увеличивающее емкость обмена и улучшающее водно-воздушный режим пахотного слоя. После проведения улучшительных мелиорации на месте подзолистого горизонта образуется мощный гумусированный пахотный слой с высоким содержанием гумуса и элементов питания растений, образуется окультуренная дерново-подзолистая почва.

Тип подзолистых почв включает в себя следующие подтипы:

- Глееподзолистые почвы

Подзолистые почвы

Дерново-подзолистые почвы

Содержание раздела Почвы России и СССР:

Познакомиться с изображениями и описаниями других объектов природы России и сопредельных стран —

В разделе Природа в фотографиях размещены также тысячи научных фотографий грибов, лишайников, растений и животных России и стран бывшего СССР, а в разделе Природные ландшафты мира — фотографии природы

В разделе Методические материалы Вы также можете познакомиться с описаниями разработанных экологическим центром «Экосистема» печатных определителей растений средней полосы, карманных определителей объектов природы средней полосы, определительных таблиц «Грибы, растения и животные России», компьютерных (электронных) определителей природных объектов, полевых определителей для смартфонов и планшетов, методических пособий по организации проектной деятельности школьников и полевых экологических исследований (включая книгу для педагогов «Как организовать полевой экологический практикум»), а также учебно-методических фильмов по организации проектной исследовательской деятельности школьников в природе. Приобрести все эти материалы можно в нашем некоммерческом Интернет-магазине. Там же можно приобрести mp3-диски Голоса птиц средней полосы России и Голоса птиц России, ч.1: Европейская часть, Урал, Сибирь.

Источник

➤ Adblockdetector

Подзолистые почвы

Подзолистые почвы Дерново-подзолистые почвы

Дерново-подзолистые почвы