Системы удобрений при экологизации земледелия

Использование минеральных удобрений обеспечивает по оценкам ученых от 41 до 50 % прироста урожая культурных растений [1, 3, 6, 7]. По сообщениям ВИУА им. Д.Н. Прянишникова окупаемость минеральных удобрений составляет на дерново-подзолистых почвах от 4,9 до 6,5 кг зерновых единиц на 1 кг действующего вещества NPK. При этом окупаемость удобрений снижается от дерново-подзолистых к чернозёмным почвам [4, 5].

При внесении минеральных удобрений исходят из широко установившейся концепции, что элементы питания используются прежде всего культурой, под посевы которой вносятся эти удобрения. Однако в производственных условиях чаще всего имеют дело не с одновидовым посевом культуры, а с полевым растительным сообществом. Поэтому кроме культуры другим важным компонентом такого сообщества оказываются еще и сорные растения [2, 8, 10]. Они также выступают в качестве хотя и неучтенных, но равноправных, а при высокой засоренности посевов и доминирующих потребителей минеральных элементов из вносимых удобрений.

Удобрения оказывают разнообразное и глубокое воздействие на весь комплекс факторов, определяющих характер и направленность видовых взаимоотношений между ботаническими группами растений. А.М. Туликов [8] выделяет группу «элемент-позитивных» сорных растений, положительно реагирующих на увеличение в почве элементов питания, и группу «элемент-негативных» сорняков, которые резко снижают свою конкурентную способность по отношению к культурам при внесении минеральных удобрений.

Многочисленными агрохимическими исследованиями, проведенными за последние два десятилетия с использованием изотопа азота 15N как в нашей стране, так и за рубежом установлено, что коэффициент использования азота минеральных удобрений большинством сельскохозяйственных культур не превышает 40–50 % от вносимой дозы; – 25–30 % закрепляется в почве микрофлорой; 25–30 % составляют безвозвратные газообразные потери [5]. Величина усвоения азота растениями в условиях вегетационных опытов составляет 50–60 % от внесенного, в полевых условиях она меньше – около 40 %.

С помощью стабильного азота установлено, что луговые травы используют из удобрений значительно больше азота, чем ячмень. Потери азота под луговыми травами 7,1–14,3 % от внесенного азота, под ячменем 13,3–24,7 % [4]. Применение меченого азота позволяет выяснить участие почвенного азота в питании растений на фоне внесения азотных удобрений, определить истинные коэффициенты использования азотных удобрений, определить потери на денитрификацию и вымывание.

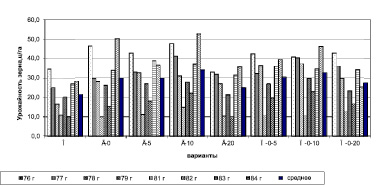

Позиционная доступность минеральных удобрений оказала существенное влияние на рост и развитие ячменя. Данные рис. 1 позволяют отметить, что урожайность зерна ячменя в конкретный вегетационный период определялась глубиной и способом размещения минеральных удобрений по пахотному горизонту.

Так, три года из восьми внесение NPK на глубину 10 см имело преимущество по сравнению с остальными вариантами и в трех случаях перемешивание NPK со слоем почвы 0–10 см, два года имело преимущество внесение NPK на глубину 5 см. Менее эффективны удобрения при заделке их на глубину 20 см или же перемешивание их с этим слоем.

В среднем за 8 лет исследований наибольшую прибавку урожая (11,3 и 12,8 ц/га) имели варианты с внесением NPK на глубину 10 см и перемешивание их со слоем 0–10 см. Коэффициент использования азота из минеральных удобрений, который определялся балансовым методом, был выше именно на этих вариантах (около 32 %).

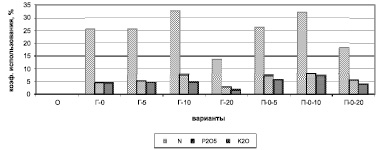

Поверхностное внесение удобрений или же их применение в слое почвы 5 см снижает на 5–7 % эффективность азотных удобрений по сравнению с выше указанными вариантами. Коэффициент использования фосфора из фосфорных удобрений в два- три раза меньше, чем азота (рис. 2).

Рис. 1. Влияние глубины заделки удобрений на урожайность зерна ячменя

Рис. 2. Влияние способов и глубины размещения удобрений в пахотном горизонте на коэффициент использования из них азота, фосфора и калия ячменем (среднее за 8 лет)

Еще меньше коэффициент использования калия из калийных удобрений. Корреляционный анализ зависимости между использованием NPK ячменем и его урожайностью выявил существенную связь между выносом азота с зерном (R = 0,95. 0,97) и среднюю степень зависимости по выносу фосфора и калия (R = 0,45–0,60).

Следовательно, определяющим фактором эффективности использования питательных веществ и параметров урожайности ячменя в условиях Центральных районов Нечерноземной зоны является позиционная доступность азотных удобрений.

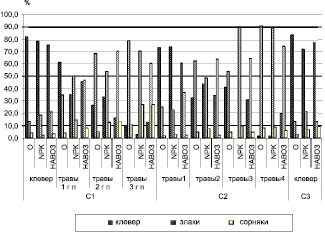

В наших исследованиях в посевах клевера и многолетних трав 1 г.п. без внесения удобрений малолетние и многолетние виды сорняков имеют примерно равную сырую массу. Внесение минеральных и органических удобрений в посевах клевера и многолетних трав 1 г.п. сдвигает соотношение массы сорняков в пользу малолетних видов сорняков. Увеличение срока пользования многолетними травами сопровождается повышением накопления массы многолетних видов сорняков с 15 до 60 %.

Установлено, что в посевах клеверов и трав первого года пользования многолетние сорняки представлены в основном бодяком полевым, осотом жёлтым, пыреём ползучим. К третьему и четвёртому году пользования флористический состав представлен одуванчиком лекарственным, лапчаткой гусиной, васильком луговым, подорожником большим, пыреем ползучим и другими видами.

Результаты анализа ботанического состава трав показывают, что доля сорняков надземной массы многолетних трав составляет от 2 до 26 %. Причём значительное влияние на соотношение компонентов агрофитоценоза оказывает ботанический состав культурного компонента агрофитоценоза и продолжительность использования многолетних трав.

Результаты ботанического состава, представленного на рис. 3, показывают, что в посевах клеверов и многолетних трав 1 г.п. преобладает клевер, зависимости от севооборотов С1, С2, С3.

Доля сорняков на этих вариантах составляет всего 2…10 %, злаковый компонент многолетних трав, который представлен в основном тимофеевкой луговой, занимает примерно пятую часть. Внесение минеральных удобрений вызывает сокращение доли клевера в агрофитоценозе, место которого занимают злаки и сорняки, т.е. происходит выпадение клевера уже в первый год пользования. Увеличение продолжительности использования многолетних трав сопровождается устойчивой тенденцией сокращения клевера в травостое и повышения злаковых трав и сорняков, в ботаническом составе злаковых трав появляются овсяница луговая, мятлик луговой, ежа сборная. Выпадение клеверов при увеличении использования многолетних трав является одной из причин предпочтительности многолетних бобовых и бобово-злаковых трав одного года пользования.

Рис. 3. Влияние культур севооборотов, фона питания и срока пользования многолетними травами на их ботанический состав (среднее 1993–1997 гг.)

Представители ботанических групп растений с разной интенсивностью используют минеральный азот удобрения и почвы. На кафедре ботаники и луговых экосистем Тверской ГСХА с помощью изотопной метки дали объективную оценку сроков внесения азотных удобрений для травостоев различного ботанического состава. Метод меченых атомов дал возможность определить истинные коэффициенты использования азотных удобрений. Метод изотопной индикации азота важен при решении проблемы повышения эффективности азотных удобрений и защиты окружающей среды в условиях экологизации земледелия

В Тверской ТГСХА заложили опыт с использованием метода меченых атомов-стабильного изотопа 15N. Эксперименты проведены в полиэтиленовых сосудах без дна площадью 0,25 м, врезанных в почву на глубину 40 см. Почва имела следующие агрохимические показатели в слое 0–20 см: гумус – 3,17 %, рН(КCl) – 6,9; Нг – 0,75 мг•экв на 100 г почвы, подвижные формы Р2О5 – 135; К2О – 110 мг/кг почвы, Ca, Mg и Al соответственно 7,2; 0,70 и 0,216 мг•экв/100 г почвы.

Из тимофеевки луговой и клевера лугового были созданы два однокомпонентных травостоя – злаковый (14 кг/га тимофеевки луговой при 100 % п.г.), бобовый (13 кг/га клевера лугового при 100 % п.г.) и двухкомпонентный бобово-злаковый (клевера лугового 11,1 кг/га и тимофеевки луговой – 5,6 кг/га).

В опыте применялась следующая схема удобрений: 1-й вариант – N0Р80К120; 2-й вариант – N120Р80К120; 3-й вариант – N240Р80К120.

В первом году пользования травостой клевера лугового в чистом виде при удобрении только РК в первом укосе на 47,6 % состоял из бобовых, во втором укосе на 78,8 %. Посев тимофеевки почти на 100 % был злаковый во всех вариантах удобрений. Злаков в клеверо-тимофеечной смеси меньше 75 % не было при любом режиме удобрений.

При подкормке многолетних трав дважды по N60 усвоение азота почвы и удобрений различалось по укосам, в зависимости от происхождения травостоя (табл. 1).

Тимофеевка в смеси с клевером использовала азота удобрений меньше, чем в чистом виде. Во втором укосе процент азота удобрений в общем выносе вне зависимости от ботанического состава травостоя в два раза больше, чем в первом укосе. В этих условиях азота почвы в урожае первого укоса в злаковой и бобово-злаковой травосмесях в 2 раза больше, чем азота удобрений. В урожае второго укоса, наоборот, в смешанном травостое почти одинаковое количество N почвы и удобрений, а в урожае злаков азота удобрений в два раза больше, чем азота почвы.

Использование азота мочевины и почвы многолетними травостоями

Источник

Система применения удобрений в органическом и адаптивном сельском хозяйстве

Конвенциональное сельское хозяйство сформировалось экономически под влиянием парадигмы, высказанной германским агрономом Тейером в 1810 году : “Сельское хоз- во — это занятие, цель которого давать прибыль, или делать деньги”.

Традиционная структура с-х была в состоянии выносить последствия этой парадигмы вплоть до 1960-х годов, но затем “специализация”, развитие оторванного от земли животноводства, перепроизводство ряда продуктов ввергли земледелие в омут экологических и финансовых проблем. В Центральной Европе крестьянское хоз-во в 16 га едва было способно прокормить одну семью, в то время как в Китае на той же площади кормятся доходами от полевых работ 240 человек вместе с принадлежащим им рабочим скотом. Причина — традиционная дальневосточная интенсивная культура почвы, которая покоится на гумусовом и компостном хозяйстве.

Тупик на Западе пытаются преодолеть путем увеличения внешних вложений, снижения трудозатрат, увеличением урожая на больших фермах.

Для некоторых культур земной элемент плодородия (почва, гумус, вода, питательные вещества) играет не самую главную роль в получении продукции высокого качества. Так, морковь, выращенная после зерновых , дает лучшее качество, чем морковь, выращенная после пропашных культур или промежуточных, получавших навозное удобрение. На очень бедных песчаных почвах ведение даже биодинамического сельского хозяйства истощает почву. Это — единственное исключение во влажном климате.

Преимущество биодинамического с-х :

Более высокое качество продукта — высокое содержание сухого вещества и сахаров и более низкое содержание свободных аминокислот и нитратов.

Основа урожая — плодородие почвы.

Плодородие почвы можно сохранить только при внесении подстилочного навоза или других органических удобрений, причем решающую роль играет сохранение гумуса.

Почва — биологически живое существо, ее коллоидальные свойства определяют доступность питания для растений — состояние питательных веществ почвы зависит от деятельности живущих в ней микроорганизмов. Их сначала надо накормить, а затем они сами высвободят питательные вещества для корней растений. Питание живых организмов и растений должно происходить не только с помощью солей , у них должна быть органическая основа.

Любое мероприятие, ведущее к разрушению почвенных организмов, изгнанию дождевых червей и почвенных бактерий, снижает жизненный уровень почвы. Особая опасность — одностороннее удобрение, высокая концентрация растворимых солей, таких, как калийные, сернокислый аммиак или же разъедающие субстанции, как нитрофоска, угнетают и изгоняют микроорганизмы.

Существенный признак живой земли — ее поглотительная способность. Короткий летний ливень сразу принимается ею и исчезает, как в губке. Если дренаж хороший, но в дождливый период стоят лужи , то следует задуматься.

Надежность урожая имеет в своей основе свойства почвы и обусловлена:

— увеличением качества и количества гумуса в почве,

— увеличением объема органического вещества и питательных веществ , которые циркулируют в почве.

Два средства для достижения этой цели имеют отношение к применению удобрений и заключаются в следующем:

— оптимизация соотношения между культурами, обогащающими почву, включая зеленые удобрения и промежуточные культуры, и культурами, истощающими ее там, где это позволяют почва , осадки и продолжительность вегетационного периода;

— тщательное сохранение навоза и органических остатков , компостирование и обработка биодинамическими препаратами компоста, почвы и растений.

Органическое вещество неоднородно и состоит из т. н. грубого гумуса, т. е. остатков растений, зеленых удобрений , выделений животных и др. органических остатков до того, как они подверглись компостированию, а также из эффективного “мягкого” гумуса — почвенного органического вещества в стадии разложения. Им питается почвенная жизнь, он сохраняется от нескольких дней до нескольких лет. Конечным продуктом разложения является стабильный гумус, который включает в себя большую часть орг. вещества , присутствующего в почве, он накапливается в течение нескольких веков и может сохранятся в течение от десятилетий до столетий и более.

Органическое удобрение и вспашка поля, занятого многолетними травами, оказывает положительное воздействие в первый год, и иногда на второй и третий. Но эффект последействия исчезает полностью через 3 года , несмотря на то, что основная масса навоза и растительных остатков разлагается в течение 1- 3 сезонов. Регулярное возвращение органических остатков на поле способствует образованию и постепенной аккумуляции молодых гумусовых веществ с продолжительностью жизни 5-25 лет. Только небольшая часть органического удобрения станет в конце концов стабильным гумусом.

Следовательно, можно заключить, что плодородие почвы в какой-либо произвольно выбранный один год обусловлено:

— удобрением, внесенным в год посева;

— плодородием, аккумулированным в результате деятельности человека в предшествующие годы и являющимся результатом севооборота , удобрения и обработки почвы. Аккумулированное или культурное плодородие — решающее условие успеха биодинамического хозяйства любого направления . Если органическое удобрение вносят с интервалом в 2 года, то в промежутках между удобрениями почва и растения живут за счет культурного плодородия, для создания которого, однако, требуется не менее 5-10 лет. На это уходят годы, но такой же долгий период это плодородие сохраняется даже при неправильном ведении хозяйства при условии, что нет эрозии верхнего слоя.

Прямое отрицательное последействие химических удобрений на почву не представляет серьезной проблемы. Серьезная проблема заключается в том, что минеральные удобрения поддерживают систему земледелия, которая лишает почву органического вещества и жизни.

Интеграция животных в систему устойчивого земледелия.

По данным обследований 154 ферм в Верхней Австрии, выращивающих сахарную свеклу, на фермах, имеющих скот, по сравнению с фермами без скота :

— содержание гумуса в почве было выше на 20,2%

— содержание гуминовых кислот было выше на 21%

— почвенная структура была стабильнее на 13%

— применение азотных удобрений было ниже на 53%, фосфорных- на 39 % , калийных — на 32%

Роль органических удобрений- восстановление почвы (создать “почву в равновесии” и передать ее потомкам).

Почвы с высоким содержанием гумуса(свыше 2%) ведут себя совершенно иначе, чем почвы с низким(ниже 1,5%) его содержанием.

При сильной аэрации почвы под действием тепла, длительной засухи , сильной солнечной радиации органические вещества очень быстро разлагаются: конечными продуктами разложения являются — углекислота, аммиак или азот и вода, которые в кругообороте сельского хозяйства теряются.

Наоборот: закрытая поверхность почвы, высокая влажность, холода, длительная облачность, скопление воды в почве , плохой дренаж способствуют восстановительным процессам, результатом которых являются гумусовые вещества , богатые углеродом и обедненные кислородом, которые все больше подкисляются, и без доступа воздуха оторфовываются, происходит заболачивание.

Низкое содержание гумуса — быстрое разрушение почвенной структуры — поля с плохим дренажом — здесь выше урожай в засушливые годы.

В дождливые годы — поля с плохим дренажом — число бактерий уменьшается на 100% , если почвы кислые и заболоченные — бактерий еще меньше.

Высокое содержание гумуса — медленное разрушение почвенной структуры — поля с хорошим дренажом — плохой урожай в дождливые годы.

В засушливые годы почвенные организмы сильно страдают.

В Швеции, в районах, где почва содержит довольно много гумуса, но он отличается высоким содержанием углерода и недостатком азота, консультанты по биодинамике рекомендуют добавлять 20 кг мясной муки и 10 кг костной муки на тонну навоза в конце процесса компостирования.

Известкование — используйте известь, содержащую магний(доломит)- это позволит избежать магниевой недостаточности.

При известковании следует опасаться закрытия почвы, образования корки, снижения аэрации и связывания микроэлементов, которые выпадают в осадок. Так, например, в результате известкования становиться не действенным бор, так необходимый люцерне.

На биодинамических фермах следует применять известь в 2 раза меньше, чем рекомендуемое на основании анализов агрохимлаборатории, так как применение навоза, хорошая аэрация почвы и отказ от минеральных удобрений сдвигают рН на 0.5 единицы в сторону нейтральной реакции. В биодинамическом земледелии нет необходимости компенсировать подкисляющее действие азотных удобрений.

Если Вы хотите усилить действие обменного кальция, необходимо предохранять почву от избытков влаги, иными словами, кальций не выносит “промоченных ног”.

Переудобрение — снижает качество (быстрое потемнение тканей клубня) за время зимнего хранения, вкус картофеля, получавшего минеральные удобрения, ухудшается явно сильнее, чем вкус других образцов.

Растения, выросшие на степных почвах, богатых гумусом, азотом и минеральными веществами, отличаются более высоким качеством.

Оказывает самое большое влияние на урожай, питательную ценность, сохраняемость, вкус, пригодность для различных видов обработки и устойчивость растений к насекомым и болезням в поле и в теплице. Азот в атмосфере инертен и входит в жизненный цикл, благодаря фиксации микроорганизмами и переводу в белки. Существуют и другие пути фиксации. Дождевая вода также содержит некоторое количество нитратов, которые образуются в атмосфере при электрических разрядах. Эта дождевая вода также содержит и окислы азота от автомобильных газов, которые вносят существенный вклад в такие проявления, как кислотные дожди. В почве приблизительно 2000- 8000 кг азота/га. Небольшая часть переходит в доступную форму (51- 100 кг/га)в виде нитратов и аммиака. В течение года растения поглощают 1-2.5% от общего содержания азота в гумусе. Запас должен постоянно пополнятся за счет навоза и растительных остатков.

Таким образом, ферма пополняет свои запасы азота за счет остатков растений, за счет бобовых азотфиксаторов и тех азотистых соединений, которые поступают с дождем.

Остатки небобовых растений служат временным хранилищем азота, препятствующим его вымыванию и денитрификации. Это одна из причин того, что для предупреждения вымывания нужно поддерживать круглогодичный растительный покров.

Появляются в почве двояким образом: возникают биогенным путем в комковатом слое и привносятся удобрениями. При подвижных инфильтрационных водах эти легко водорастворимые соединения переносятся в нижележащие слои. Пока почва покрыта растениями, в ней имеется немного нитратов, хотя образуется их, возможно, и очень много. Важные питательные вещества, они поглощаются не только растениями , но и популяцией микроорганизмов, обитающих в корнеобитаемом слое — те не допускают накопления в почве нитратов. Понятно поэтому, что грунтовые и текучие воды, питаемые преимущественно с территорий, представленных лугами и лесами, не обнаруживают повышенных содержаний нитратов.

Вспашка увеличивает нитрификацию, когда земля не занята растениями — нитраты не задерживаются ни растениями, ни почвой, и вымываются. С пашен и других обработанных земель они смываются в зимние месяцы. В песчаных почвах этот процесс идет быстрее.

Вымыванию подвергаются остаточные нитраты, особенно, которые образуются в результате ускорения разложения органического вещества (т. н. прайминг- эффект). Если севооборот включает сенокосы, зеленое удобрение и промежуточные культуры — это уменьшает вымывание.

Нитратное загрязнение — последствие узкоспециализированных производств. После создания крупных хозяйств по откорму свиней и крупного рогатого скота мясного направления, или промышленного производства яиц и бройлеров, процесс вымывания нитратов проявил себя наиболее ярко. А на многоотраслевых фермах с животными, пашнями и сенокосами компостные кучи не порождают проблему нитратов.

Одно только применение органических удобрений снижает содержание нитратов в воде дренажной системы до 8, 5 мг/литр против 48,7 мг/литр при использовании минеральных удобрений.

Изменения и колебания в образовании нитратов

Азотфиксирующие и нитратообразующие микроорганизмы занимают определенную, ограниченную сферу обитания (например, если pH выше, чем 5,8 , а оптимум- 6,4-7,4)и только при условии, что нет недостатка в кальции. Во всяком случае, им не нужно 2 и более тонны кальция на гектар; они хорошо развиваются, если на гектаре содержится всего 500 кг кальция. Следует избегать чрезмерного образования нитратов, особенно на полях, подверженных солнечной радиации и склонных к эрозии, т. к. это приводит к значительным потерям азота. Поэтому азот следует сохранять в органических культурах, чтобы он был органически связан. Если содержание органической субстанции ниже 1,5% , то резервов азота нет вообще. Это — критическая граница.

Содержание нитратов в растении :самое низкое, когда растение выращено на прямом солнечном свету и в вариантах с компостом. Содержание нитратов в салате, выращенном осенью и зимой, намного выше, чем в салате, выращенном летом.

Свободный аммиак (NH4)в здоровой почве не должен был бы встречаться, это всегда или признак сильного разложения, или результат удобрения аммиаком. Если почвенные организмы находятся в равновесии, они преодолевают важную ступень, превращая аммиак в органическое вещество или нитраты. Свободный аммиак всегда ведет к потерям в почве, а также в навозе и компосте. Это — признак нарушенного баланса. Слабая нитрификация часто объясняется недостатком воздуха в почве.

При благоприятных условиях навоз значительно повышает содержание нитратного азота.

Чрезмерная обработка почвы и засуха могут привести к большим потерям азота.

Результаты кислотности почвы(pH)

Нет необходимости добиваться абсолютно нейтральной реакции почвы, так как большинство полевых культур лучше всего растет при pH 6,2-6,8.

Монокультуры и зерновые увеличивают потери азота в почве.

Фосфор является невозобновляемым ресурсом, находится в верхних слоях почвы, где он аккумулируется в результате микробиологических процессов. Органическое вещество почвы содержит 20-60% от общего фосфора в почве, он обладает способностью переходить в фиксированное состояние, имеющее постоянную стабильность. Фосфат переходит в недоступную для растений форму благодаря адсорбции на глинистых частицах в результате химических реакций при наличии извести и высоком pH, или реагируя с железом и алюминием при низком pH.

Другая особенность заключается в очень низкой растворимости в воде. Поток воды к корням несет калий, кальций, магний, нитраты, но только сотые- тысячные части фосфата транспортируются к корням таким путем. Вследствие этого корни, особенно тонкие, должны расти в том направлении, где находится фосфор. Люцерна, клевер, некоторые крупносемянные бобовые имеют глубокие разветвленные корни с большим количеством активных корневых волосков, выделяющих СО2.Эти корни способны поглощать много фосфора, в том числе и резервы из глубоких слоев почвы, они освобождают неподвижный фосфор и, когда их скармливают животным на ферме , они увеличивают кол-во фосфора во внутр. кругообороте питательных веществ.

Поступление, смыв фосфатов в водоемы незначителен, прежде всего, если воды протекают по известковым грунтам. Фосфаты в почве не слишком подвижны, накапливаются в удобренном гумусовом слое пахотных земель, пронизанном корнями. Там, где комковатые почвы эродированы, общее содержание фосфатов в почве может повышаться за счет сноса гумусового слоя; одновременно будет расти и содержание растворимых фосфатов. Меры пресечения этого неблагоприятного процесса: смешанное возделывание кормовых и зерновых культур, воссоздание гумуса в почве, разделение угодий полосками леса и многолетних кустарников.

Хорошо дренированные почвы в засушливые годы сохраняют определенное содержание фосфатов, тогда как в дождливые годы содержание их сильно снижается, особенно при низком содержании гумуса.

Фосфорит лучше всего вносить небольшими дозами в навоз около 49,5 кг на корову в год. Никогда нельзя его вносить непосредственно в голый грунт.

Наименьшие потери гумуса, минимальное проявление эрозии и т. п. в США имели место там, где существовали мелкие хозяйства, преимущественно крестьянского типа, где селились настоящие крестьяне из Европы со своими традициями обработки земли, привычными инструментами. Это относится к Пенсильвании (Датч Каунти)и к местности, где осели французские и немецкие бауэры. Это касается также местностей, прилегающих к грядам залесенных возвышенностей и в особенности-смешанных хозяйствах, соблюдающих равновесное отношение между пашней и пастбищем.

Три шага по оздоровлению хозяйства:

1. Сбор всех имеющихся органических удобрений и уход за ними;

2. Уход за почвой с помощью щадящего севооборота, для этого шага требуется от 4 до 8 лет;

3. Улучшение содержания скота, здоровый скот поднимает хозяйство на более высокий уровень.

Роль удобрений в здоровье человека и животных может быть проиллюстрирована опытом с шестью поколениями белых мышей, которые, как подопытные животные, являются в нашем случае почти идеальными, так как имеют хорошо развитое чувство вкуса и запаха, обладают хорошо развитой нервной системой, чутко реагируют на изменения в питании.

Мышам предлагались две одинаковые миски с зернами пшеницы одного и того же сорта. Пшеница для сравнительного опыта выращивалась на одинаковой почве в течение пяти лет и один раз удобрялась из расчета 200 кг на га кальциево- аммиачной селитры, на другом участке один раз вносилось биодинамическое удобрение. Ежедневно взвешивались остатки корма и определялись остатки несъеденного зерна. Кормушки располагались равномерно, при одинаковом освещении, миски часто менялись местами, чтобы не вошло в привычку есть из правой или левой миски, помещение содержалось в чистоте, зерно было в одинаковой степени сухим. Дополнительно давалось кипяченое молоко, на две трети разбавленное водой, всем животным одинаково.

Шесть поколений мышей, питавшиеся биодинамической пшеницей, съели за 24 дня 108 грамм, а пшеницы, удобрявшейся минералкой — только 10 грамм. Шесть поколений мышей, питавшихся пшеницей с минеральными удобрениями, съели за 24 дня 98 грамм биодинамической пшеницы, и только 5 грамм пшеницы, которую удобряли минеральными удобрениями. Ясно, что съедается только биодинамический корм. Другую пшеницу мыши только пробуют. Этот опыт доказывает также и отсутствие какого-либо привыкания к определенному виду корма. Шесть поколений мышей питались только пшеницей с минеральным удобрениями, как мы видим, полностью отказались от этой привычки и выбрали биодинамическое зерно.

Участвует в своеобразном процессе, который не так легко понять, важно влияние влажности почвы и количество органической субстанции. При высоком содержании органики процент растворимого калия уменьшается, хотя на растениях и урожае недостаток калия не сказывается. Здесь мы наблюдаем случай, когда он находится в органических соединениях и нерастворим, т. е. “нерастворим”для метода экстракционного анализа с обычными органическими кислотами(уксусной, лимонной), но не для корней растений с их совершенно иной деятельностью в ризосфере. Из-за высокой растворимости калия страдают переувлажненные почвы, за исключением тех, которые содержат очень много гумуса(5%). В засушливые годы на хорошо удобренных почвах определяется 100% увеличение содержания растворимого калия. Сухие почвы с высоким содержанием гумуса в засушливые годы переводят часть калия в состояние, не поддающееся обычным методам анализа.

Увеличение количества калия происходит благодаря бактериальному выщелачиванию и выветриванию камней, разбросанных по полям. Эти камни не являются недостатком, если почва жива. Но на мертвой почве, выщелоченных суглинках уборка камней естественна и разумна.

Корм в виде зерна и, прежде всего, тканей растений , выращиваемых с применением навоза, в большей степени усиливает сопротивляемость организма подопытных животных, чем соответствующие зерно и ткани растений, выращиваемых с применением минеральных удобрений. Итак, первые обладают более высокой биологической ценностью, чем последние.

Самодостаточность в отношении питания растений

Поголовье скота на биодинамических фермах обычно составляет от 0,83 до 1,32 условных голов на га. При стойловом содержании одна корова производит 10-12 т навоза. Время, которое отводится для выпаса, соответственно уменьшает это количество. Это количество навоза содержит примерно 49,5 кг азота, 18 кг фосфора и 58,5 кг калия.

Навоз и компост

Полную отдачу от навоза мы получаем, когда используем его вовремя. Патогенные микроорганизмы осламляются при Т выше 45 С , а дезинфекция достигается при 58-98. Так надо компостировать муниципальные отходы, когда они в смеси с нечистотами , но Т выше 45-50 обычно ведет к потерям азота.

Человеческие экскременты, завозимые извне фермы, в биодинамическом земледелии не используются, хотя семена некоторых видов сорняков выживают в компосте, биологическое действие и достаточная влажность уничтожат их часть.

Семена сорняков и патогены погибают в больших количествах в смеси навоза и мочи животных, чем в одном навозе. Для подстилки лучше использовать 1,8-5 кг соломы или других растительных отходов на корову в день. Можно добавить немного опилок, но одни опилки использовать не рекомендуется.

Свежий навоз содержит много доступного азота, в основном в аммиачной форме. Удобрение таким навозом увеличит урожай, но его отрицательное воздействие на качество сходно с влиянием химических удобрений.

Свежая солома растений, содержащая в основном целлюлозу и лигнин, временно связывает свободный азот почвы и, следовательно, оставляет без азотного питания культурные растения.

Молодое зеленое удобрение, особенно из бобовых, может дать очень хороший эффект. Свежие мертвые остатки растений обычно содержат ингибиторы прорастания семян и роста растений. Поэтому органическое вещество должно быть сначала “переварено” компостом или почвой, чтобы обеспечить питание растений.

После начального очень быстрого разложения идет вторая стадия- продолжается интенсивное разложение под действием бактерий. Когда компост и почва содержат органическое в-во, находящееся в процессе разложения, они полны интенсивной жизненной активности, и иногда это слишком ускоряет рост растений.

Затем следует фаза стабилизации и превращения органического вещества в гумус. Здесь освобождение питательных веществ происходит более медленно, но постоянно;питание растений хорошо сбалансировано и полно. Образуется комковатая, хорошо аэрированная почвенная структура, растения растут в здоровых условиях, когда разнообразные микроорганизмы помогают сдерживать вредителей и болезни. Это фаза длительного улучшения почвы. Эти фазы следуют одна за другой, когда навоз хранится и превращается в компост. Они проходят более медленно в компостах, сделанных из растений и почвы. Все три фазы присутствуют в почве в виде растительных остатков, полуразложившихся растительных остатков и гумуса. Превращение мертвой растительности происходит главным образом летом и осенью. Тот же самый процесс, что и в почве, протекает и в компосте. Стебли, листья, древесина становятся мягкими и хрупкими и поедаются постепенно почвенными животными.

Большинство биодинамических ферм пропускают навоз через процесс — аэробное компостирование в длинных кучах высотой 100-120 см и длиной 2,4-3,6 м. После первоначального разогревания и последующего постепенного падения температуры, одна за другой развиваются популяции полезных микроорганизмов;начинают расти микроскопические грибы. Температура не должна подниматься выше 52С. Навозная куча работает лучше всего, если она сделана на живой, не переувлажненной почве, на которую не попадает поток дождевых вод. В зависимости от местного климата, компостирование продолжается от 3 до 6 месяцев, но обычно его продолжительность определяется потребностью в компосте. Созревший компост может храниться месяцы, не теряя своей ценности. В холодном климате черное пластиковое покрытие ускоряет первоначальное разогревание. Температура 60 и выше ведет к потере влажности и 20-40% и более азота. Начальная влажность должна быть около 65%. Смеси с небольшим количеством соломы укладывают в мелкие кучи, а соломистые грубые смеси укладывают в большие кучи. Покрытие соломой и слабое затенение помогают сохранить влагу.

Поддержание нужной температуры можно осуществлять следующим образом:

— добавлением 5-10% почвы, мелко и равномерно распределенной по объему. Почва улучшает компостирование, снижая температуру и защищая медленно растущие, образующие гумус микроорганизмы, пока не придет их время играть свою роль в процессе разложения.

— хранением навоза в начальный период в виде плоских или конических куч, добавляя каждый день тонкий слой. Затем навоз загружается в навозоразбрасыватель, который складывает его в кучи на постоянном месте для компостирования.

— кучу желательно сформировать в форме трапеции, сначала уложить длинную полосу, потом продолжать укладывать материал с боков, получая материал в различных стадиях разложения и стабилизации.

— использование перемешивающих машин. Это ускоряет процесс компостирования и способствует образованию более однородного и тонкого материала. Во время компостирования часть углерода и около 15-25% азота теряется. Если навоз просто сваливают в местах, слишком влажных или слишком сухих, он теряет 60 % и больше азота.

Компост во второй фазе — лучшее удобрение для культур, требовательных к питанию (картофель, кукуруза, капусты). В третьей фазе он используется для сенокосов и пастбищ. В этой же фазе он хорош для тех видов овощей, которые нельзя переудобрять, он улучшает аромат трав, создает самое главное — плодородную живую почву. В третьей фазе компост хорошо использовать для семенных грядок или в смесях, для семенных ящиков или для теплиц.

При замене соломы два раза в неделю в количестве 6-11 кг на каждое условное животное в день(т. е. 2-3 т в год) мы получаем на 30- 50% больше органического удобрения , чем при любом другом способе, и полученное вещество содержит больше питательных веществ. Мокрых участков вокруг поилок следует избегать.

Системы сбора жидкого навоза и навозной жижи.

Известно, не разведенный навоз может сжечь растения, поэтому он должен быть ферментирован. Это получается, если у вас 2 емкости-одна — для заполнения, другая — для ферментации. Желательно, чтобы емкость хранилища составляла 1,9-3,8 куб. м на корову. Процесс ферментации ускоряется, если в яму до ее заполнения добавить полтележки хорошего компоста и немного двудомной крапивы. Аммиак, который поднимается на поверхность и улетучивается, можно улавливать, если на поверхности сделать тонкий плавающий слой измельченной соломы.

Промежуточные культуры, покровные культуры и зеленые удобрения

Промежуточную культуру высевают осенью после уборки основной культуры. Зимой она отмирает и используется на корм скоту или как удобрение почвы. Возможность ее высева зависит от осадков, продолжительности вегетационного периода, и дает ли предшествующая основная культура достаточно времени для посева. В качестве промежуточной культуры могут быть использованы — мелкозерные зерновые, клевер, турнепс, кормовая редька, горчица, озимый рапс, подсолнечник в смеси с различными комбинациями вики, гороха, люпина и бобов.

Покровные культуры высевают тоже осенью с целью закрыть грунт на зиму. Весной ее запахивают в почву. Ее положительный эффект заключается в том, что она закрепляет почву и препятствует эрозии, поглощает питательные вещества и тем самым предохраняет их от вымывания в зимние месяцы. Это- смесь райграса с бобовыми типа вики мохнатой, клевера пунцового и пелюшки. Они создают покров, который фиксирует азот и стабилизирует почву.

До того, как азотные удобрения получили широкое распространение, белый люпин успешно использовался в качестве зеленого удобрения. Влияние зеленого удобрения на урожай последующей культуры обычно не продолжительно. Более длительное последействие оказывает культура бобовых. Исследования в Айдахо показали, что четыре года выращивания люцерны на более длительное время влияли на урожай пшеницы, чем выращивание донника на зеленое удобрение в течение 2 лет. Добавление злаковых трав к доннику или к люцерне увеличивает урожай последующей культуры.

Зеленое удобрение может стать ценным звеном севооборота. Раньше королем зеленого удобрения был донник. Появление долгоносика в первой половине 20 века привело к опустошению посевов донника. Кроме того, он имеет глубокую корневую систему и поглощает много воды. В более влажных районах США в мелкозерные зерновые культуры и в кукурузу подсевают иногда клевер луговой и ползучий и люцерну хмелевидную. Все это используется для сохранения и улучшения почвы. С экономической точки зрения можно посоветовать выращивать на ферме у себя семена бобовых и не закупать их на стороне. Сухая погода не всегда способствует хорошему росту зеленого удобрения, и иногда вклад денег на закупку семян не окупается.

Чередование культур в саду по их потребности в удобрениях

Томаты, огурцы, капуста, сельдерей листовой и корневой, лук-порей и салат требуют хорошего компостного удобрения, внесенного под эти культуры. Кольраби, лук, морковь, свекла, скорцонера, редис, цикорий и травы менее требовательны, и могут использовать запас питательных веществ, который остался от предыдущей культуры. Наконец, бобы, горох, и другие бобовые — не требовательны к плодородию почвы.

Биодинамические садоводы и огородники применяют биодинамическое чередование, предложенное Марией Тун.

Огородные культуры делят на группы, в соответствии с той частью растения, которая идет в пищу:корни, листья, семена, плоды или цветы. В каждом саду должно быть “целое растение”, то есть в севообороте должны присутствовать все 4 группы. Сад должен быть разделен на секции, или, если в саду есть клубника, на 5 участков, и тогда следует соблюдать схему чередования.

Садово-огородные культуры следующим образом распределяются по группам:”плодовые”- гречиха, бобы, горох, клубника, мелкозерные зерновые, огурцы, перец, конские бобы, томаты, цуккини.

“листовые”- цветная капуста, салат-эндивий, валериана овощная, фенхель, кормовая капуста, кольраби, брюссельская капуста, салат, шпинат, капуста савойская.

“корневые”- цикорий, картофель, лук-порей, морковь, пастернак, редис, свекла, скорцонера, сельдерей корневой, лук.

Если нет желания включать в севооборот цветы, этот участок можно использовать под ранний картофель.

Источник