Характерное время формирования почв

Карта, вместе с картой возраста почв и типов омоложения, характеризует хронологические закономерности дифференциации почвенного покрова. При этом возраст почв, показанный на первой карте, обусловлен не почвенными, а в основном геолого-геоморфологическими факторами, тогда как характерное время формирования почв определяется факторами педогенеза, влияющими на интенсивность протекания почвообразовательных процессов и параметры квазиравновесного состояния почвенного профиля (зрелой, типичной для данной территории почвы). Характерное время — это длительность времени, необходимого для формирования из породы зрелой почвы, наиболее полно отразившей факторы среды [8].

Быстрые процессы динамики почв и медленно идущие процессы, например выветривания и формирования рыхлых отложений, при составлении карты не рассматривались. На карте отражено характерное время (длительность) формирования наблюдаемого горизонтного строения профиля типичных почв того или иного региона на рыхлых отложениях, выраженное в годах, которое они должны пройти от нуль-момента до достижения состояния квазиравновесного состояния профиля. Характерное время формирования почвы четко связано с биоклиматическими и литогенными факторами почвообразования, обусловлено генезисом почвы и имеет определенную величину для разных типов (подтипов) почв, ареалы которых взяты с почвенной карты России (Атлас. С. 72). Таким образом, классификационная принадлежность является основным показателем при составлении карты характерного времени почв.

В основе представлений о характерном времени почв лежат данные по генезису, эволюции и географии почв, палеогеографии, результаты изучения почв на датированных поверхностях [2, 4, 42, 229].

В легенде карты даны 9 градаций характерного времени формирования почв. Их можно разделить на быстро формирующиеся почвы (0–0,3; 0,3–1 тыс. лет), почвы со средним характерным временем формирования (1–2 и 2–3 тыс. лет), долго формирующиеся почвы (более 5 тыс. лет). Кроме этих, основных градаций, можно выделить ареалы со сложным почвенным покровом (менее 1 тыс. лет, менее 2 тыс. лет, менее 3 тыс. лет), а также почвы со сложной историей и реликтовыми признаками. Их примером являются почвы со вторым гумусовым горизонтом (3–5 тыс. лет).

Почвы, распространенные на территории России, представлены в основном средне и быстро формирующимися. Здесь отсутствуют характерные для тропических и экваториальных территорий почвы на древних поверхностях, в развитии которых важную роль играли процессы с большими характерными временами.

Выделяются следующие группы почв.

Почвы, составляющие основную часть почвенного покрова европейской части России, образованные в условиях равнин на суглинистых породах: подзолистые и дерново-подзолистые, серые лесные, черноземы, каштановые почвы, формируются за 2–3 тыс. лет. На песчаных породах почвы (подзолы и др.) формируются быстрее: 1–2 тыс. лет. Сходные почвы в спокойных геоморфологических позициях развиты в пределах равнин Сибири.

К числу почв, профиль которых формируется процессами с коротким характерным временем (0–0,3 тыс. лет), в первую очередь следует отнести глееземы, быстро достигающие состояния квазиравновесия.

Вместе с тем почвы, отнесенные к градациям с малым характерным временем формирования, могут иметь иное происхождение. Так, существуют почвы, которые в связи со склоновыми, криотурбационными, эоловыми процессами не успевают развиться до нормального зрелого для данного типа состояния. Например, они широко распространены в горах или других ареалах постоянной денудации, перемешивания или погребения почвенного профиля (аллювиальные, вулканические почвы).

Горные территории, а также обширные регионы с многолетней мерзлотой характеризуются неоднородностью почвенного покрова и в связи с этим, сочетанием почв с разным характерным временем. Здесь могут присутствовать преимущественно молодые почвы, но могут сочетаться почвы с большим и малым характерным временем. На карте подобные сочетания широко представлены, например, в горах Южной Сибири. Причем имеются ареалы с преимущественно быстро формирующимися почвами — менее 1 тыс. лет (0–0,3 и 0,3–1 тыс. лет), но также и ареалы, в которых присутствуют почвы с разным характерным временем формирования — 0–3 тыс. лет (0–0,3; 0,3–1; 1–2; 2–3 тыс. лет).

- Характерное время формирования почв, масштаб 1:30 000 000

Источник

Как образуется почва и сколько в ней слоев?

Почва формируется комбинацией таких факторов, как климат, выветривание материнских пород и живых организмов в течение определенного периода времени. Почва состоит из шести слоев.

Хотя в наше время многие из нас живут в бетонных джунглях, мы все еще не достигли поколения, которое не знало бы, что такое почва! Это хорошо, потому что почва так же необходима для жизни, как солнечный свет и вода. Подобно тому, как атмосферу можно сравнить с одеялом, обернутым вокруг земли, почва — это одеяло для поверхности земли. Конечно, грязь может испачкать вашу одежду, но она также необходима для поддержания жизни на Земле.

Если бы не было почвы, как бы росло большинство сельскохозяйственных культур? Если бы не было сельскохозяйственных культур, что бы ели люди и травоядные? Если бы не было травоядных, что бы ели хищники?

Что такое почва?

Почва — это естественная смесь минералов, органических веществ, жидкостей и газов. Почва имеет определенную форму, состав и структуру, но этот состав варьируется от места к месту. Как и наша флора и фауна, почва также невероятно разнообразна. Более того, почва не имеет одинаковой глубины во всем мире. В областях, где обнажена коренная порода, почвы нет, но в других областях почва может уходить на глубину до 10 метров от поверхности.

Средний состав почвенных ингредиентов (в процентах)

- 45% Минералы: минералы включают глину, песок, ил, гравий и камни. Эти минералы придают текстуру почве.

- 25% Вода: количество воды варьируется в зависимости от удерживающей способности почвы и осадков.

- 25% Воздуха: воздух и вода занимают поры почвы. Это важно для роста растений и выживания других живых организмов в почве.

- 5% Органическое вещество гумуса: гумус состоит из мертвых растений и животных, а также миллиардов микроорганизмов.

Как образуется почва?

Почва — это результат взаимодействия многих факторов в течение длительного периода времени. Эти факторы — климат, живые организмы, ландшафтное положение и материнская порода.

1. Климат

Климат — главный фактор, определяющий состав почвы. Климат определяет, какие виды растений и животных могут существовать в данной экосистеме почвы. Климат влияет на температуру почвы, химическое выветривание и осадки. Теплый и влажный климат, например, в тропиках, ускоряет рост растений и производство органических веществ, по сравнению с холодным климатом, где рост идет медленно и осторожно. Дождь вызывает вымывание или осушение минералов, тем самым унося их глубоко в почву. Климатические условия, такие как дождь, замерзание и таяние, приводят к разрушению материала материнской породы.

2. Материнская порода

Материнская порода состоит из минералов, таких как вулканический пепел, выветрившиеся породы и отложения, которые осаждаются воздухом и водой, которые разрушаются, образуя почву. Этим и объясняется название «родитель», поскольку эти материалы порождают свое потомство — почву. Почва развивается быстро, если породы более проницаемы для воды, по сравнению с глинистыми породами.

3. Живые организмы

Когда листья, ветки, кора или плоды падают с растения, они превращаются в перегной в результате естественного разложения. Они разлагаются микроорганизмами, грибами, бактериями и дождевыми червями, которые выделяют азот и серу, которые могут использоваться растениями. Это делает почву богатой питательными веществами. Гумус и корни растений помогают удерживать частицы почвы вместе, предотвращая эрозию.

4. Ландшафтные позиции

От крутизны, формы и длины склонов зависит, как вода поступает в почву или выходит из нее. Если уклон слишком крутой, вода начинает стекать с почвы, размывая верхний слой гумуса и делая почву менее питательной для роста растений. На больших высотах почва может быть слишком сухой, а в более влажных местах может не быть надлежащего баланса почвенного кислорода, питательных веществ и воды.

5. Время

Время отвечает за формирование горизонта. Чем дольше почва подвергается действию упомянутых выше почвообразующих факторов, тем больше будет развитие и состав почвы. Почвам на крутых склонах и в ветреных районах требуется больше времени для формирования из-за непрерывной эрозии по сравнению с более старыми и физически стабильными территориями.

Слои почвы или почвенные горизонты

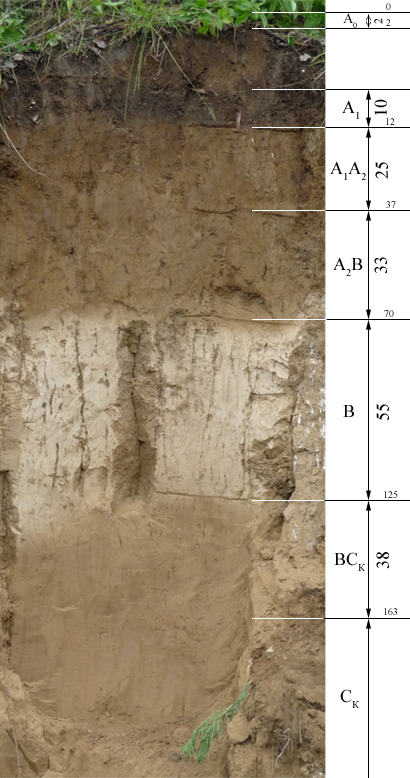

Если вы посмотрите на яму с грунтом, вы заметите различные слои грунта разного цвета и текстуры. Эти слои известны как почвенные горизонты. Эти разделения слоев называются профилем почвы. Эти слои можно определить по разнице в цвете, текстуре, толщине и структуре. Слои классифицируются заглавными буквами — A0, Ad, А1, А2, В и С. Вместе они называются главными горизонтами.

A0: лесная подстилка, в травянистых сообществах очёс. «Органогенный горизонт», сложенный из неразложившегося полностью опада.

Ad: дернина густо пронизан живыми корнями растений, если потянуть руками за стебли травянистых растений, то её слой отделяется от остальной части почвы.

А1: перегнойный, или гумусовый горизонт, образуется при накоплении остатков растений и животных и преобразовании их в гумус.

А2: известный как недра, это область, где накапливаются выщелоченные минералы. Обычно он плотный, светлый и с низким содержанием органических веществ.

В: субстрат, состоящий из дезинтегрированного материнского материала, с меньшим количеством глины и других отложений.

С: последний слой почвы — это коренная порода. Коренная порода — самый глубокий и твердый слой, и вообще не считается почвой!

Кто бы мог подумать, что в почве может быть столько слоев! Помогать растениям расти — важнейшая обязанность, поэтому вполне логично, что в «грязи» мира есть некоторые нюансы и сложности. Как и вино, почва требует времени, чтобы сформироваться и достичь своего пика. В конце концов, это нелегкая работа — буквально держать все вместе!

Источник

Сколько лет необходимо природе, чтобы создать слой почвы в 1 см?

Очень интересный вопрос. Сразу хочется сказать, что слой почвы создается быстро. Но, я порылась в интернете и нашла интересную информацию.

Оказывается, ученые давно изучили эту тему и пришли к выводу, что требуется около 300 лет для того, чтобы появился слой почвы в один см. А вообще все зависит от климатических условий и характеристики почвы. Так, например, по данным археологов, 1 см – 10 лет.

Если смотреть на то, ка быстро зарастают брошенные дома, то кажется, что очень быстро нарастает земельное покрытие, но ученые изучили этот вопрос и их ответ на этот вопрос: «Слой почвы в один см. образуется за двести пятьдесят-триста лет».

У археологов вроде принято 100 лет — 10 см. Следовательно 1 см это 10 лет. это очень грубое и приблизительное сравнение. Есть факторы влияющие на это. Как например растительность и характеристики самой почвы, климатических условий.

Вместе с почвой в теплицу принесете микроорганизмы, споры грибов, насекомых, червей и они поселятся, будут размножаться, улучшать почву. Только вот приходилось видеть, как изуродованы леса вблизи от крупных садов, из них вывезена плодородная почва, оголены корни деревьев, нарыты ямы и канавы.

То есть получается что:

Ель растение тенелюбивое. Не даром у нее нижние, затененные ветви сильные и раскидистые, а верхние — слабее. Она не любит открытых солнечных мест, где ее летом будет палить солнце, а зимой обжигать ледяные ветра. Не растет ель на болотах и на сухих песках. В одном случае корням не хватает воздуха, в другом — питательных веществ и влаги, т.к. корневая система близко от поверхности.

Источник

Время как фактор почвообразования

Процесс образования любой почвы проходит в реальном времени. На разрушение и выветривание горной породы, накопление органики и формирование гумусного слоя нужны столетия и тысячелетия. Чем старше почва , тем мощнее у нее профиль и более выражены горизонты. Но на плодородие влияют и другие факторы. Поэтому древние почвы не всегда отличаются высокой продуктивностью. Они часто подвергаются деградации и теряют плодородие.

В этой статье мы расскажем о влиянии времени на процесс почвообразования. Вы узнаете, какой бывает возраст почвы, сколько лет уходит на формирование почвенного покрова. Также мы расскажем о связи геологических эпох с процессом почвообразования.

Возраст почвы

Для определения времени формирования почвы используют два понятия:

- Абсолютный возраст

Это время, прошедшее от начала формирования почвы, когда горная порода превратилась в рыхлый выветрелый рухляк, и на нем поселились живые организмы. - Относительный возраст

Почвы проходят этапы образования не одинаково. На них влияют климат, рельеф местности, уровень грунтовых вод. Поэтому ученые выделяют относительный возраст , отображающий динамику почвообразования в данной конкретной местности.

Почва начинает формироваться на рухляке, когда там селятся живые организмы. Сначала образуется примитивный профиль, состоящий из материнской породы (горизонт С) и тонкого гумусового слоя (горизонт А). Детальнее о них вы можете прочитать в наших статьях Почвенный профиль и Почвенный горизонт. Затем профиль усложняется и развивается, появляются новые слои и горизонты. В конечном итоге плодородный грунт обретает свои характерные черты и приходит в состояние равновесия.

Каждый этап формирования почвы занимает определенное время. Оно зависит от климата, рельефа местности, состава грунтовых вод и глубины их залегания.

В таблице ниже вы найдете данные об этапах формирования и абсолютном возрасте некоторых почв, встречающихся на территории России.

| Тип почвы | Формирование примитивного профиля А-С (лет) | Развитие горизонтов (лет) | Зрелый профиль в стадии равновесия (лет) |

| Тундровая | 10 | 10-20 | 200 |

| Подзолистая песчаная | 20 | 50-100 | 1500 |

| Дерново-подзолистая суглинистая | 10 | 100-500 | 2500-3000 |

| Серая лесная | 5-10 | 300-700 | 3000 |

| Чернозём | 5 | 100-200 | 2500-3000 |

| Каштановая | 10 | 100-200 | 1500-2000 |

| Солонцеватая | 10 | 100-200 | 1000-2000 |

В состоянии равновесия почва может находиться очень долгое время. Поэтому возраст некоторых плодородных грунтов на Земле достигает сотен тысяч лет.

Геологические эпохи и образование почв

Плодородные грунты начали формироваться, когда живые организмы вышли из моря на сушу. Их свойства и характеристики менялись в зависимости от климата, флоры и фауны той или иной геологической эпохи. Древние почвы деградировали, были погребены под наслоениями минеральных пород. В толще земли некоторые из них п р евратились в совершенно другие субстанции. Так, например, старые торфяники стали каменным углем. Подробнее об этом вы можете узнать в нашей статье Как образовался каменный уголь.

Большинство современных почв образовались в четвертичный период, который начался 2,5 миллиона лет назад. Лишь некоторые плодородные грунты в тропиках и вблизи экватора формировались в третичный период. Их возраст от 3 до 30 миллионов лет.

Четвертичный период разделяется на 2 эпохи:

- Плейстоцен (начался 2,5 миллиона лет назад и закончился 12 000 лет назад)

- Голоцен (длится с конца плейстоцена до наших дней)

Формирование современных почв началось в конце плейстоцена. В это время произошли существенные тектонические сдвиги — площадь суши и ее абсолютная высота увеличились. В результате изменился климат – он стал более холодным и сухим. Северные регионы покрылись ледником. В субтропиках степная растительность сменилась пустынной и полупустынной.

Для плейстоцена характерны циклические колебания климата. На севере ледник периодически отступал, на юге сухие периоды сменялись более влажными. Такие изменения влияли на состав растительности, фауны и , в конечном итоге, на состав и качество почв.

В зависимости от эпохи формирования, плодородные грунты разделяют на:

- Очень молодые (торфяные, пойменные, вулканические)

Они образовались в позднем голоцене, меньше 2 000 лет назад. Формирование очень молодых почв продолжается и в наше время. - Молодые (озерные и морские отложения, горные почвы)

Эти грунты образовались в раннем и среднем голоцене на месте высохших озер и морей, склонах гор. Их возраст 2 000-9 000 лет. - Средневозрастные (черноземы, красноземы, лесные и каштановые почвы)

Эти плодородные грунты образовались в раннем голоцене, в основном на равнинах. Возраст у них от 9 000 до 12 000 лет. - Древние доголоценовые (почвы пойменных террас, реликтовые почвы)

Эти плодородные грунты сформировались более 12 000 лет назад.

Часто в одной местности комбинируются молодые и очень молодые почвы, древние и средневозрастные.

Четкой зависимости между типом плодородного грунта и его возрастом нет. Существуют черноземы, которым 5 000-7 000 лет, и торфяники, образовавшиеся более 3 000 лет назад. Это свидетельствует о том, что время – далеко не главный фактор почвообразования. Гораздо больше на процесс влияют климат, материнская порода, рельеф, грунтовые воды.

Большой интерес ученых вызывают реликтовые почвы. Их изучение помогает лучше понять, как изменялись почвы во времени. Древние плодородные грунты бывают завалены слоями осадочных горных пород. Следы реликтовых почв находят в большинстве современных покровов. О древних плодородных грунтах свидетельствуют прослойки песка , галечника, гравия, оглеенные горизонты в нижних слоях профиля. Если исследовать возраст гумусового слоя, то окажется, что в нижней части профиля он на 1 500-2 500 лет старше, чем в верхней.

Почвообразование — это динамический процесс, который не прекращается и в наши дни. С течением времени, при изменении водного режима или климата, почвы начинают деградировать. Тогда на старых плодородных грунтах формируются новые. Их характеристики могут существенно отличаться. Деградация почв ускоряется под влиянием человека. Но внесение удобрений (особенно органических) может положительно влиять на почвообразование, сократить время накопления гумуса.

Источник

.jpg)

.jpg)

.jpg)