Сколько лет необходимо природе, чтобы создать слой почвы в 1 см?

Очень интересный вопрос. Сразу хочется сказать, что слой почвы создается быстро. Но, я порылась в интернете и нашла интересную информацию.

Оказывается, ученые давно изучили эту тему и пришли к выводу, что требуется около 300 лет для того, чтобы появился слой почвы в один см. А вообще все зависит от климатических условий и характеристики почвы. Так, например, по данным археологов, 1 см – 10 лет.

Если смотреть на то, ка быстро зарастают брошенные дома, то кажется, что очень быстро нарастает земельное покрытие, но ученые изучили этот вопрос и их ответ на этот вопрос: «Слой почвы в один см. образуется за двести пятьдесят-триста лет».

У археологов вроде принято 100 лет — 10 см. Следовательно 1 см это 10 лет. это очень грубое и приблизительное сравнение. Есть факторы влияющие на это. Как например растительность и характеристики самой почвы, климатических условий.

Вместе с почвой в теплицу принесете микроорганизмы, споры грибов, насекомых, червей и они поселятся, будут размножаться, улучшать почву. Только вот приходилось видеть, как изуродованы леса вблизи от крупных садов, из них вывезена плодородная почва, оголены корни деревьев, нарыты ямы и канавы.

То есть получается что:

Ель растение тенелюбивое. Не даром у нее нижние, затененные ветви сильные и раскидистые, а верхние — слабее. Она не любит открытых солнечных мест, где ее летом будет палить солнце, а зимой обжигать ледяные ветра. Не растет ель на болотах и на сухих песках. В одном случае корням не хватает воздуха, в другом — питательных веществ и влаги, т.к. корневая система близко от поверхности.

Источник

Как образуется почва и сколько в ней слоев?

Почва формируется комбинацией таких факторов, как климат, выветривание материнских пород и живых организмов в течение определенного периода времени. Почва состоит из шести слоев.

Хотя в наше время многие из нас живут в бетонных джунглях, мы все еще не достигли поколения, которое не знало бы, что такое почва! Это хорошо, потому что почва так же необходима для жизни, как солнечный свет и вода. Подобно тому, как атмосферу можно сравнить с одеялом, обернутым вокруг земли, почва — это одеяло для поверхности земли. Конечно, грязь может испачкать вашу одежду, но она также необходима для поддержания жизни на Земле.

Если бы не было почвы, как бы росло большинство сельскохозяйственных культур? Если бы не было сельскохозяйственных культур, что бы ели люди и травоядные? Если бы не было травоядных, что бы ели хищники?

Что такое почва?

Почва — это естественная смесь минералов, органических веществ, жидкостей и газов. Почва имеет определенную форму, состав и структуру, но этот состав варьируется от места к месту. Как и наша флора и фауна, почва также невероятно разнообразна. Более того, почва не имеет одинаковой глубины во всем мире. В областях, где обнажена коренная порода, почвы нет, но в других областях почва может уходить на глубину до 10 метров от поверхности.

Средний состав почвенных ингредиентов (в процентах)

- 45% Минералы: минералы включают глину, песок, ил, гравий и камни. Эти минералы придают текстуру почве.

- 25% Вода: количество воды варьируется в зависимости от удерживающей способности почвы и осадков.

- 25% Воздуха: воздух и вода занимают поры почвы. Это важно для роста растений и выживания других живых организмов в почве.

- 5% Органическое вещество гумуса: гумус состоит из мертвых растений и животных, а также миллиардов микроорганизмов.

Как образуется почва?

Почва — это результат взаимодействия многих факторов в течение длительного периода времени. Эти факторы — климат, живые организмы, ландшафтное положение и материнская порода.

1. Климат

Климат — главный фактор, определяющий состав почвы. Климат определяет, какие виды растений и животных могут существовать в данной экосистеме почвы. Климат влияет на температуру почвы, химическое выветривание и осадки. Теплый и влажный климат, например, в тропиках, ускоряет рост растений и производство органических веществ, по сравнению с холодным климатом, где рост идет медленно и осторожно. Дождь вызывает вымывание или осушение минералов, тем самым унося их глубоко в почву. Климатические условия, такие как дождь, замерзание и таяние, приводят к разрушению материала материнской породы.

2. Материнская порода

Материнская порода состоит из минералов, таких как вулканический пепел, выветрившиеся породы и отложения, которые осаждаются воздухом и водой, которые разрушаются, образуя почву. Этим и объясняется название «родитель», поскольку эти материалы порождают свое потомство — почву. Почва развивается быстро, если породы более проницаемы для воды, по сравнению с глинистыми породами.

3. Живые организмы

Когда листья, ветки, кора или плоды падают с растения, они превращаются в перегной в результате естественного разложения. Они разлагаются микроорганизмами, грибами, бактериями и дождевыми червями, которые выделяют азот и серу, которые могут использоваться растениями. Это делает почву богатой питательными веществами. Гумус и корни растений помогают удерживать частицы почвы вместе, предотвращая эрозию.

4. Ландшафтные позиции

От крутизны, формы и длины склонов зависит, как вода поступает в почву или выходит из нее. Если уклон слишком крутой, вода начинает стекать с почвы, размывая верхний слой гумуса и делая почву менее питательной для роста растений. На больших высотах почва может быть слишком сухой, а в более влажных местах может не быть надлежащего баланса почвенного кислорода, питательных веществ и воды.

5. Время

Время отвечает за формирование горизонта. Чем дольше почва подвергается действию упомянутых выше почвообразующих факторов, тем больше будет развитие и состав почвы. Почвам на крутых склонах и в ветреных районах требуется больше времени для формирования из-за непрерывной эрозии по сравнению с более старыми и физически стабильными территориями.

Слои почвы или почвенные горизонты

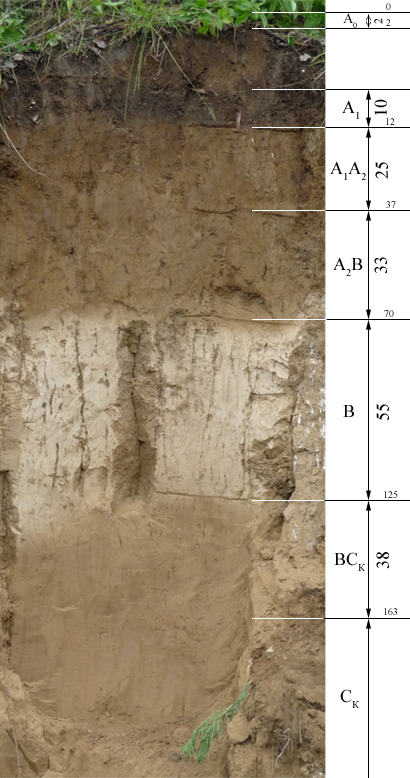

Если вы посмотрите на яму с грунтом, вы заметите различные слои грунта разного цвета и текстуры. Эти слои известны как почвенные горизонты. Эти разделения слоев называются профилем почвы. Эти слои можно определить по разнице в цвете, текстуре, толщине и структуре. Слои классифицируются заглавными буквами — A0, Ad, А1, А2, В и С. Вместе они называются главными горизонтами.

A0: лесная подстилка, в травянистых сообществах очёс. «Органогенный горизонт», сложенный из неразложившегося полностью опада.

Ad: дернина густо пронизан живыми корнями растений, если потянуть руками за стебли травянистых растений, то её слой отделяется от остальной части почвы.

А1: перегнойный, или гумусовый горизонт, образуется при накоплении остатков растений и животных и преобразовании их в гумус.

А2: известный как недра, это область, где накапливаются выщелоченные минералы. Обычно он плотный, светлый и с низким содержанием органических веществ.

В: субстрат, состоящий из дезинтегрированного материнского материала, с меньшим количеством глины и других отложений.

С: последний слой почвы — это коренная порода. Коренная порода — самый глубокий и твердый слой, и вообще не считается почвой!

Кто бы мог подумать, что в почве может быть столько слоев! Помогать растениям расти — важнейшая обязанность, поэтому вполне логично, что в «грязи» мира есть некоторые нюансы и сложности. Как и вино, почва требует времени, чтобы сформироваться и достичь своего пика. В конце концов, это нелегкая работа — буквально держать все вместе!

Источник

как наслаивается земля со временем? например в тысячу лет? на сколько метров ?

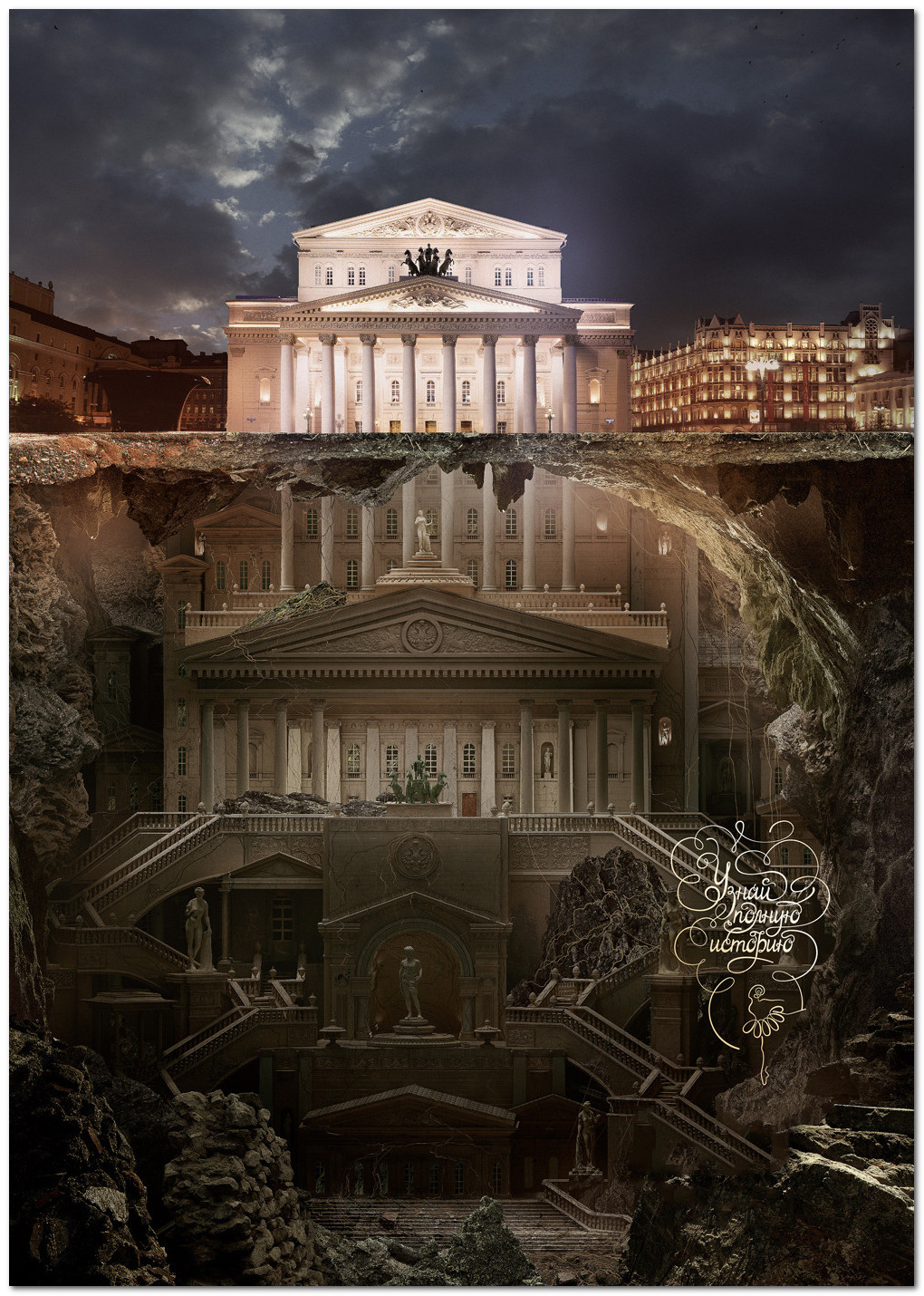

Надо различать рост культурного слоя в поселениях человека и накопление почвы.

Культурный слой — это по сути грязь, в которой постепенно тонут все города.

Толщина культурного слоя зависит от конкретного места, его населенности и времени жизни на этом месте. Скорость его роста величина очень не постоянная.

Допустим Новгороду порядка 1000 лет, а толщина культурного слоя 5-6 метров. Но это исключительный случай. Обычно скорость накопления грязи в городах меньше.

Несколько миллиметров в год.

Почва — это поколения отмерших растений, плюс минеральные вещества (пыль).

Вот табличка. (См рисунок).

Но здесь надо иметь в виду это не скорость накопления осадков, точнее не только рост в высоту.

Почва это плодородный слой и он растет не только вверх, за счет переноса минеральных частиц ветром, но и растет вглубь Увеличивается насыщение органикой все более глубоких минеральных слоев.

Короче. «Вверх» слой почвы растет очень медленно. Миллиметры за тысячелетие.

Сотые и тысячные доли миллиметра в год.

И ко всему прочему — не везде «земля наслаивается». На обширных участках не покрытых растительностью происходит эрозия, унос поверхностного слоя осадочных пород или разрушение пород горных.

Источник

lsvsx

lsvsx

Всё совершенно иначе!

Истина где-то посередине. Так давайте подгребать к ней не теряя достоинства.

Возможно не каждый знает об этом, но в мировом океане есть нечто вроде обширных зон безжизненности (абиссальные равнины). Как правило находятся они в центре океанов вдали от берегов и течений, там всегда постоянная температура, над ними почти не бывает гроз и здесь крайне скудно присутствует жизнь в виде водорослей, рыб, медуз и пр.

Но это только видимость, на дно этих подводных равнин постоянно происходит выпадение мельчайших осадков в виде отмершего фито и зоопланктона, а так-же частиц других веществ. Средняя скорость нарастания осадков – от 1 до 5 мм. в год и в некоторых местах толщина этого осадочного слоя дошла за миллионы лет до 5 км.

Возле побережья климат гораздо менее стабильный, постоянно происходят тектонические процессы и активно кипит биологическая жизнь. Поэтому здесь величина оседающих осадков во много раз больше чем на абиссальных равнинах.

Именно так и возникли глины, большая часть которых сформировалась на дне океанов за счёт накопления осадков и которые являются самой распространённой осадочной породой на Земле (глина образовалась в результате эрозии горных пород до мельчайших частиц, размером 0,005 мм).

Аналогичные процессы происходят и в атмосфере нашей планеты. Ежедневно в этот воздушный океан вздымаются ветрами и испарениями миллиарды тонн различных веществ, которые затем переносят воздушные массы и осаждают на поверхность. И есть прямая закономерность – чем активнее протекают атмосферные и эрозионные процессы, тем больше разных веществ отлагается на поверхность возле тех мест, где протекают данные процессы.

Среда, в которой особо активно образуются и после оседают воздушные взвеси различных веществ – это конечно-же в первую очередь город. И это отнюдь не миллиметры в год, а сантиметры или даже десятки сантиметров. Разумеется, при строительстве и проектировании современного города этот фактор учитывается. Именно для этого нужны ливневые канализации, большое количество коммунальных служб и техники для уборки улиц и соответствующее устройство – расположение домов, коммуникаций и улиц, позволяющее без проблем убирать мусор и отходы.

Совсем по другому выглядел город скажем или 300 или 400 лет назад. Прежде всего в нём не было централизованно-постоянного вывоза всех отходов или тем-более смыва мелко дисперсного мусора. То есть попросту говоря приход отходов намного превышал их уход из города. Что неизбежно вело к ежегодному увеличению толщины осадочного чехла различных веществ (приносимое в город на колёсах и подошвах ног, сажа и пепел, из печных труб, частицы строительного мусора, ветер приносящий мелкие частицы пыли, пыльцы и т.д).

На фото. Срез культурного слоя в Санкт-Петербурге (производство ремонтных работ на дороге вдоль одного из каналов) видны остатки, как минимум 2 мостовых.

Примерно с середины 1800-х годов стало уделяться более пристальное внимание обустройству городов (из-за улучшения экономического состояния и возрастающего технического прогресса). Начали строиться канализации и более прочные дороги (из брусчатки), появились многочисленные службы регулярно занимающиеся вывозом мусора и очисткой улиц (в Петербурге 1860-х годов создаётся система дождевой канализации под главными улицами города, начиная с Гороховой ул. и Каменноостровского проспекта, улучшается ассенизационная канализация). Все эти меры существенно затормозили дальнейшую скорость прироста культурного слоя, именно этим объясняется факт того, что первые этажи некоторых зданий 1700-х (начало 1800-х) годов находятся гораздо ниже (окна практически у земли) зданий построенных в конце 1800 г, хотя между ними приблизительный временной интервал — всего около 100 лет.

(Ещё одна причина низких окон — законодательный запрет на постройку зданий выше определённого уровня, поэтому приходилось заглубляться. С середины 1700-х годов и до начала 1800-х в Санкт-Петербурге царил классицизм (ранний, строгий и поздний) для которого характерно строгое следование классическим архитектурным канонам, прямоугольные симметричные компоновки зданий, применение колоннад, аркад, портиков, фронтонов. Для выдерживания единообразного стиля в 1765 году были введены ограничения на высоту зданий — разрешалось строить не выше 21 метра. И только к середине 1800-х годов по мере развития новых социально — экономических отношений, единообразие и приказные порядки в архитектуре перестали быть главенствующими принципами. С середины 1840-х годов снимается ряд ограничений на архитектурные, цветовые и конструктивные решения частных домов, намечается отход от классицизма, появляется разнообразие стилей).

16-17 линии Васильевского острова в Петербурге

Ярославль, дом рядом с пл. Богоявления. Вход явно занижен и окна у тротуара.

Собор Спаса Преображения — белая, справа (1505-1516) и церковь Ярославских Чудотворцев (1827-1831). В более старом храме уровень пола первого этажа на полметра ниже современного уровня земли. В «новой» церкви — высота крыльца и вход на высоте примерно полтора метра от земли.

Постоянная очистка вокруг одного дома или квартала не решала проблему, т.к. баланс оставался тот же — осадки просто перекидывались с одного места на другое, или в небольшом количестве удалялись за пределы города. Все эти слои различных веществ покрывали различные мелкие предметы и постройки, иногда целиком и впоследствии воспоминания о них могла полностью исчезать из человеческой памяти. Именно так нарастал, так называемый культурный слой. (Научная формулировка выглядит так: «постепенно формирующиеся в результате взаимодействия процессов почвообразования и разнообразной жизнедеятельности человека отложения» Лесман 1998).

Состоит он ещё так-же ещё из древних погребённых фундаментов, разрушенных подвалов, погребов, колодцев, скоплений бытового и строительного мусора, остатков покрытий тротуаров и улиц, выброшенных или утерянных предметов, орудий, речных наносов после наводнений и т.д. Существенной составляющей культурного слоя многих древнерусских городов был навоз, только в 15-16 веке его начинают вывозить на поля и использовать в качестве удобрения. Наибольшей толщины культурный слой достигает там, где были засыпаны ручьи, реки, овраги, балки, канавы и прочие понижения рельефа. Его приблизительная толщина в некоторых городах: Одесса и Киев — 44 м, Пермь и Баку — 40, Лондон — 25, Париж — 20 м. На окраинах Москвы толщина культурного слоя — 10 метров, в центре — 8 м. Самый мощный культурный слой в мире находится в древних городах Месопотамии — 20 м и на некоторых городищах в Средней Азии — 34 м.

Далее — несколько поселений, полностью погребённых под слоями почвы и после выкопанных.

Поселение Скара-Брэй на Оркнейских островах.

Город Горгиппия. (Анапа).

Восток Болгарии. Поселение около г. Провадия в Варненской обл.

г. Булгар. (Около г. Болгар в Татарстане)

Ацомпа. (рядом с г. Охака, Мексика)

Рассмотрим простой пример: допустим есть жилой каменный дом, с качественной гранитной мостовой вокруг него на 3 метра. Вопрос — как он мог «погрузиться» в землю? ведь жильцы вроде-бы постоянно живут там, а значит следят за его состоянием.

Представим, что толщина почвы вокруг дома с каждым десятилетием растёт, но жильцы исправно очищает пространство вокруг дома, не давая гранитной мостовой оказаться под слоем грязи и отходов. В результате роста культурного слоя вокруг дома (во всём городе) и отсутствия данного слоя непосредственно у дома, он оказывался в своеобразной воронке.

Далее события развивались по какому-либо из двух вариантов.

Жизнь в древние времена была беспокойной и тяжёлой, средняя продолжительность жителей России (Руси), от древних времён и до 1900-го года колебалась от 30 до 40 лет. В летописи любого города обязательно можно найти потрясения, через которые этот город проходил – эпидемии, войны, природные катаклизмы и пр. То есть население города периодически беднело и сокращалась и часть города на какое-то время приходила в запустение. Это означает что в определённые промежутки времени не кому становилось следить за состоянием нижних этажей, было просто не до этого. Как результат перепад уровней почвы (города и вокруг дома) выравнивался (дождями, колёсами, ногами) и часть нижнего этажа за считанные годы оказывалась под слоем почвы. После когда жизнь налаживалась ни кто уже не откапывал нижние этажи, поскольку проще было сделать заниженный полуподвальный вход или прорубить выше входной проём.

Второй вариант. Факт нахождения дома ниже уровня окружающей почвы, (по сути дела в большой яме), вызывал крайние неудобства, так как после дождей или таяния снега нижний этаж дома сильно отсыревал или даже стоял в воде. В результате хозяева дома добровольно выравнивали перепад уровней почвы, превращая тем самым первый этаж в цокольный этаж или даже в подвал.

Но чаще конечно-же культурный слой незаметно и постепенно нарастал вокруг дома (домов во всём городе).

Какие ещё факторы дополнительно влияли на возрастание культурного слоя? Их три, коротко остановлюсь на них.

1. Дорожно — строительные работы. Замена дорожного полотна редко происходит с полным снятием предыдущего покрытия. Наиболее распространённые этапы возрастания толщины проезжей части городских улиц выглядели следующим образом.

1) Земляная укатанная дорога.

2.) Бревенчатый настил

3.) Булыжная мостовая (или брусчатка).

Особенно хотел-бы отметить булыжную мостовую, которой были вымощены улицы многих наших городов с 17 века по 1960-е годы. Понятно, что происходил постоянный ремонт мостовой, т.к. она подмывалась дождями, участки её оседали, камни разбивались. То есть за десятилетия толщина дорожного полотна тоже постепенно возрастала, поскольку ремонт требовал постоянной досыпки связующего камни песка и добавления новых и новых камней. В 1714 году для мощения улиц в Петербурге было велено собирать дикий камень. Суда, приходившие в город, должны были привозить от 10 до 20 камней. Каждая крестьянская подвода — 3 камня весом, каждый весом ок 2 кг. За неисполнение указа налагался штраф — 1 гривна за 1 камень. Распоряжение генерал-полицмейстера Петербурга А. Девиера в 1718 году:«Каждому жителю против своего двора посыпать песком и камнем мостить гладко, как будет показано от мастеров, и чтобы были твердо утверждены, дабы весною и в дожди не заносило».

Вот отрывок из статьи П. Раевского «Некачественный ремонт» томской газеты: «Северный колхозник» от 28 сентября 1957г: «На некоторых улицах Любима закончен ремонт булыжной мостовой. Однако произведен он некачественно. Мостовщики не выполняют ряд очень важных работ: не делают правильной разбивки дороги, перевязки швов, расклинцовки, по уложенному камню не засыпают мелкий гравий, плохо производят трамбовку. Все это приводит к тому, что камни ложатся неплотно. Между ними расстояние не должно превышать нескольких миллиметров, а оказывается от четырех до восьми сантиметров. Конечно, такая мостовая долго не прослужит. Например, на Октябрьской улице и на улице Ленина она уже стала разрушаться. Плохо и то, что при ремонте в некоторых случаях мостовая делается более узкой, чем прежде. Мостовая от хлебокомбината до Красноармейской улицы раньше была шириной в семь метров, а теперь — всего лишь в четыре. Это произошло потому, что хлебокомбинат заблаговременно не подготовился к ремонту, не заготовил нужного количества камня и песка. Некачественный ремонт приводит к тому, что через некоторое время наши мостовые снова выйдут из строя».

На фото — образцы булыжной мостовой, дошедшие до наших дней

г. Боровичи, ул. Майкова. Лен. обл.

Саратов. На мостовую наткнулись, когда реставрировали старый завод, над ней был культурный слой толщиной около метра.

Город Новозыбков. Видно, что асфальт положен прямо поверх булыжной мостовой.

2. Сырость, вызывающая активный рост растительной массы (в основном мхов и лишайников). Расскажу о своём личном опыте. Я 7-й год работаю на археологическом объекте, который выглядит как голая скала под открытым небом (около 900 кв/м). Что произойдёт если скалу перестать каждый год очищать от мха и песка? Лет через 10-15 на месте обширной и голой скальной поверхности будет тонкий слой почвы, с подрастающими на нём деревцами и кустарничками (сначала заполнятся мхом понижения, заполненные водой, потом оттуда слой мха и растительности расселится по всей скале, образуя слой из отмерших однолетних трав, приносимой ветром пыльцы, коры, песка, веток).

В данном случае главными инициаторами разрастания слоя почвы являются неприхотливые мхи, которые быстро растут и очень любят влагу. Большая часть русских городов расположена возле рек, (т.к. это пути сообщения и источник воды) это означает что влажность там довольно высокая, что являлось благоприятной средой для роста многочисленных лишайников и мхов (и ускоренного роста слоя почвы в наиболее влажных местах, особенно в низинах).

Помимо всего прочего мхи и лишайники увеличивают эрозию, поскольку они выделяют слабые органические кислоты, разрушающие поверхность, на которой селятся.

3. Оседание грунта. Масса зданий, создающая большое давление на грунт и откачка подземных вод — это является ещё одной причиной погружения построек в землю. Строительство крупных городов с нагрузкой высотных и промышленных зданий вызывает опускание земной поверхности. Оно отмечается во многих городах. В Москве, например, средняя скорость опускания почвы — 14 мм в год, а центр города проваливается на 60 мм в год, причём особо выделяются полосы проседания вдоль тоннелей и станций метро на глубину 50–80 см, прокладка более глубоких линий метро уменьшила размеры проседания.

Породы оседают под городами не только из-за тяжести сооружений, но и от сотрясений и вибрации. Эту вибрацию вызывают машины и другой транспорт. Измерения покрывают, что улицы с интенсивным транспортным движением оседают больше, чем переулки и тупики. На Земле существует масса городов, которые довольно быстро по геологическим меркам проваливаются под землю. Джакарта – за 12 лет город просел на глубину 1 метр. На такую-же величину осел Бангкок за 30 лет. В Сан-Франциско поверхность земли понизилась за 200 лет на 2,4 м, что привело к необходимости сооружения дамб, сдерживающих наступление воды залива на сушу. В Мехико оседание земной поверхности за последние 70 лет достигло 10,7 метров и дворец изящных искусств, расположенный в центре города, опустился более чем на 3 м. ниже уровня улиц. Лонг-Бич (около Лос-Анджелеса) при скорости оседания 10–70 см в год опустился на 8,8 м.

Источник

lsvsx

lsvsx