Экология СПРАВОЧНИК

Информация

Подстилка лесная

Лесная подстилка также влияет на уменьшение поверхностного стока главным образом не столько повышенной влагоем-костью, как думали прежде, сколько своей способностью выполнять роль фильтра, предохраняющего нижележащие слои почвы от заиления.[ . ]

Под лесной подстилкой А0 мощностью 2—3 см расположен гумусовый горизонтАх в 15—20 см серовато-коричневого цвета, который постепенно переходит в горизонт В, часто разделяемый на подгоризонты Вх мощностью 10—30 см и В2 мощностью 30—40 см; в последнем наблюдается скопление СаСОз и вскипание от НС1. Горизонт С представлен лёссовидным суглинком с тонкими (0,5—1,6 мм) горизонтальными прослойками чистого льда.[ . ]

Тип серых лесных почв характеризуется следующим строением профиля. Целинные почвы с поверхности имеют горизонт лесной подстилки А0 или дернины Ад. В верхней части выделяется гумусовый слой, окраска которого изменяется от светло-серой до темно-серой при переходе от светло-серых почв к темно-серым.[ . ]

При разложении лесной подстилки образуются различные водорастворимые органические соединения. Низкое содержание питательных веществ и оснований в подстилке, а также преобладание грибной микрофлоры способствуют интенсивному образованию кислот, среди которых наиболее распространены фульвокислоты и низкомолекулярные органические кислоты (муравьиная, уксусная, лимонная и др.). Кислые продукты подстилки частично нейтрализуются основаниями, освобождающимися при ее минерализации, большая же их часть попадает с водой в почву, взаимодействуя с ее минеральными соединениями. К кислым продуктам лесной подстилки добавляются органические кислоты, образующиеся в процессе жизнедеятельности микроорганизмов непосредственно в самой почве, а также выделяемые корнями растений. Однако, несмотря на бесспорную прижизненную роль растений и микроорганизмов в разрушении минералов, наибольшая роль в оподзоливании принадлежит кислым продуктам специфической и неспецифической природы, образующимся в процессе превращения органических остатков лесной подстилки.[ . ]

Северовосточная лесная опытная станция (северная часть штата Нью-Йорк) за последнее время вводит в практику определение пожарной опасности графическим путем, также являющимся путем упрощения. В диаграмме увязываются относительная влажность, температура воздуха и количество часов, истекшее со времени последнего измерения осадков. Если известны эти три условия, то по ним с помощью линейки графически легко узнаются влажность подстилки и степень пожарной опасности.[ . ]

Содержание калия в лесных почвах в подстилке и гумусовом слое значительно выше количества фосфорной кислоты, особенно в песчаных и легких супесчаных почвах под хвойными. Отсюда видно, какой богатый запас важнейших питательных веществ извлекают деревья из глубоких слоев почвы, часто из материнской горной породы, мало изменившейся за тысячелетия после ледникового периода.[ . ]

В последующие 7—8 лет подстилка и гумусовый слой превращались в неравномерный по мощности гумусово-дерновый слой толщиной до 7 см, который состоял в основном из органических остатков вейника наземного и частично лесного. Подзолистый горизонт со средней мощностью (15 см) также сильно насыщен корневищами вейника наземного. Увеличилось количество гумуса (Л о — А 1 = 3,31 %, А2 = 0,36 %, В1 = 0,44 %), улучшилась степень насыщенности почвы основаниями (А0 —А = 45,4 %,А2 =37,2%,А =23,0%). Однако почва характеризуется малой емкостью поглощения.[ . ]

В горных защитных лесах лесная подстилка и гумус имеют также значение фактора, сильно уменьшающего поверхностный сток и ослабляющего процесс эрозии.[ . ]

После рубки разлагается лесная подстилка, уменьшается запас органического вещества, азота и некоторых других элементов, изменяются pH, зольность (табл. 4).[ . ]

При беглом пожаре горят — лесная подстилка, сухая трава, живой покров, валежник, подрост, мелкие сучки, опавшие на землю, и т. д. Это наиболее распространенный вид лесных пожаров. Беглый пожар при скоплении горючего материала (при сильной захламленности, спускающихся до земли древесных сучьях, густом молодняке и т. д.) может перейти в повальный.[ . ]

В отличие от обычных почв, лесные подстилки более загрязнены ХОП. Так, диапазон концентраций ГХЦГ для лесных подстилок на территории СНГ лежит в пределах 11,5-31 нг/г и 9,5-105 нг/г для ДДТ [48]. В этом случае происходит накопление ХОП в растительности как через корневую систему из почвы, так и в результате поглощения из воздуха.[ . ]

Как видно из таблицы, толщина лесной подстилки под пологом девственных сосняков-брусничников равна в среднем 5 см, в сосняках-черничниках 7 см, pH водный соответственно 3,65 и 3,60. Эти данные иллюстрируют общие тенденции изменений в подстилке после рубки. Однако природа их может быть различной в зависимости от наличия или отсутствия огневого или механического воздействия на почву, от типа вырубки и т. д.[ . ]

Можжевельник называют «отцом лесной подстилки» за его способность сравнительно быстро обогащать каменистые и песчаные почвы органическим веществом опадающей хвои.[ . ]

В результате воздействия огня, лесная подстилка на вырубках в той или иной степени обугливается. При этом изменяется мощность, плотность подстилки; поверхность почвы приобретает черную окраску. Все это не может не сказаться на свойствах почвы, в частности на ее тепловых свойствах. Естественно ожидать, что почва на молодых кипрейно-пало-вых вырубках будет прогреваться сильнее, чем, например, на луговиковых вырубках. Наблюдения подтверждают это.[ . ]

Определение физических свойств подстилки на долгомошной вырубке проводилось для двух слоев: верх и низ подстилки. Верхняя часть торфянистой подстилки имеет очень рыхлое сложение и высокую скважность (табл. 4). В этом отношении она превосходит обычную лесную подстилку. Нижняя часть подстилки сложена более плотно, объемный вес ее равен 0,12.[ . ]

Степанов Н. И. Химические свойства лесной подстилки, как основного фактора естественного возобновления. Новая деревня», М., 1929. Сухарева В. Н. О некоторых изменениях в свойствах почвы после вырубки леса. Бюллетень научн.-технич. информации, № 4, М, 1957.[ . ]

В результате подзолистого процесса под лесной подстилкой обособляется подзолистый горизонт, обладающий следующими основными признаками и свойствами: вследствие выноса железа и марганца и накопления остаточного кремнезема цвет горизонта из Красно-бурого или желто-бурого становится светло-серым или белесым, напоминающим цвет печной золы; горизонт обеднен элементами питания, полуторными окислами и илистыми частицами; имеет кислую реакцию и сильную ненасыщенность основаниями; в суглинистых и глинистых разновидностях он приобретает пластинчато-листоватую структуру или становится бесструктурным.[ . ]

Наиболее характерными признаками бурых лесных почв являются слабая дифференциация на почвенные горизонты, бурый или желто-бурый цвет всего профиля, за исключением гумусового горизонта и осветленных горизонтов оподзоли-вания, которые не всегда выражены, кислая или слабокислая реакция, отсутствие иллювиально-карбонатного горизонта. Под лесной подстилкой А0 залегает перегнойноаккумулятивный горизонт Ах мощностью 5—20 см (у луговочерноземовидных почв 30—50 см), далее идет переходный горизонт В1 бурого цвета, комковато-ореховой структуры, мощностью от 15 до 40 см, который постепенно сливается с почвообразующей породой. В ней может встречаться щебенка, если почва формируется на элювии плотных пород.[ . ]

Н. Н. Степанов считал химические свойства лесной подстилки основным фактором естественного возобновления леса (1929).[ . ]

Семена, проваливающиеся несколько вглубь лесной подстилки или минерального слоя почвы, где они защищены от ветра, прямых лучей солнца и, следовательно, от сильного пересыхания и где снабжаются водой, просачивающейся сверху (осадки) и поднимающейся по капиллярам почвы снизу (в сухое время), напротив, получают более или менее значительную возможность для своего прорастания. В этом и заключается смысл заделки семян в почву при посеве.[ . ]

Сам по себе факт значительной кислотности лесной подстилки лиственницы не может служить достаточным основанием для того, чтобы категорически зачислить лиственницу в разряд пород почвоухудшающих. При одной и той же кислотности качественное значение почв для лесной расти-тельности может быть чрезвычайно различным. Параллелизм между pH и прочими свойствами разных лесных почв далеко не всегда наблюдается.[ . ]

Из нескольких беспозвоночных — обитателей лесной подстилки, исследованных Коулом (1946 и 1946а), случайное распределение было выявлено только у пауков; Коул сообщает также о другом исследовании, в котором случайное распределение удалось установить у 4 из 44 растений. Все остальные виды в той или иной степени объединены в группы. Эти примеры дают нам некоторое представление о том, с какими ситуациями мы можем столкнуться в природе. В следующем разделе мы остановимся на вопросе об агрегации подробнее.[ . ]

В лесах Западной Европы неумеренное использование лесной подстилки приводило часто к резкому истощению лесных почв. В Баварии из двух 80-летних еловых насаждений, находившихся примерно в одинаковых почвенно-топографических условиях, в одном из них, в котором сбора подстилки не было, древесный запас достиг 735 м3 на 1 га, а в другом, где годами производился беспорядочный сбор подстилки, древесный запас составлял только 235 ж3 на 1 га.[ . ]

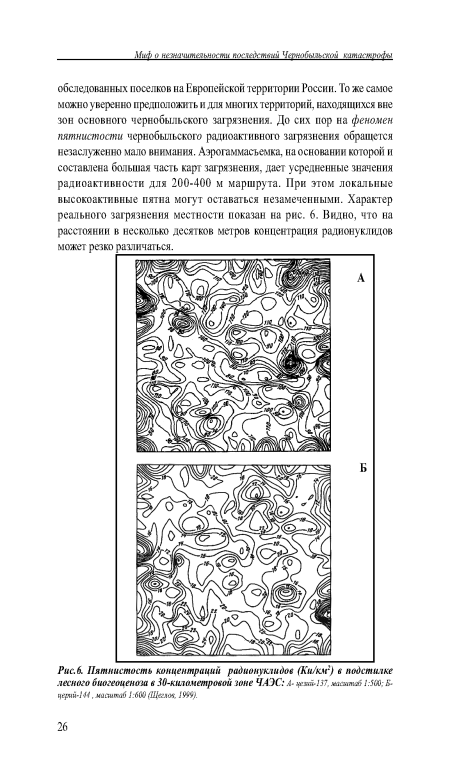

| Пятнистость концентраций радионуклидов (Ки/км2) в подстилке лесного биогеоценоза в 30-километровой зоне ЧАЭС |  |

Под действием тепла усиливается процесс минерализации лесной подстилки, под действием осадков и ветра происходит некоторое уплотнение почвы. На суглинистых почвах типа черничника начинается процесс заболачивания (так же как и при узколесосечных рубках). На песчаных рыхлых почвах может начаться ветровая эрозия.[ . ]

Скорость разложения органических веществ, представляемых лесной подстилкой и заключающих азот, изменяется в зависимости от лесорастительных условий и типа леса. Обычно в лиственных лесах скорость эта больше, чем в хвойных. Особенно медленно и с трудом разлагается хвоя подстилки еловых лесов.[ . ]

Г. Гессельману принадлежат ценные исследования по вопросам лесного почвоведения и возобновления леса. Особенный интерес представляют его работы по изучению лесной подстилки и гумуса. Он установил новые типы лесной подстилки (пять типов), выявил и описал некоторые стадии превращения гумуса. Г. Гессельман был президентом международного союза лесных научно-исследовательских учреждений и организатором международного лесного конгресса в Стокгольме в 1929 г. В работах этого конгресса принимали участие и советские лесоводы.[ . ]

Мерзлотно-таежные глеевые почвы с поверхности имеют маломощную лесную подстилку, а ниже ее — оглееный серо-сизый горизонт, который постепенно почти без изменения окраски переходит в мерзлотный горизонт. Почвы полугидроморфные, не оподзолены или слабо оподзолены, кислые (на карбонатных породах — слабощелочные), оттаивают летом на глубину 50—100 см.[ . ]

В первые годы после рубки, до массового распространения луговика, лесная подстилка на лесосеках во многом определяет успех возобновления леса. Общеизвестно, какое большое значение в жизни леса и лесных почв придавали лесной подстилке Г. Ф. Морозов (1949) и М. Е. Ткаченко (1952).[ . ]

Расселение луговика извилистого зависит от разреженности лесною полога выборочными рубками, широко распространенными в прошлом в лесах Севера. Но в этих условиях луговик стерилен, не образует дернины и не способствует уплотнению подстилки.[ . ]

Густое переплетение верхнего слоя почвы корнями трав нарушает привычный для лесной почвы водно-воздушный режим. Рыхлая лесная почва да плюс лесная подстилка из опавших листьев и хвои хорошо впитывают дождевую воду. А плотная дернина, лишенная лесной подстилки, задерживает лишь малую часть дождевой воды. Остальная стекает по поверхности в понижения рельефа. На вытоптанных участках почва становится суше, на пониженных — переувлажняется.[ . ]

В Закавказье, в районе Нуха-Закаталы, проф. И. И. Рощин с сотрудниками изучал частный вопрос о влиянии лесной подстилки на сток, и на Атенской горной лесомелиоративной станции — влияние леса на сток.[ . ]

Почвенный разрез под полукустарничками и мхами аналогичен профилю почвы на пробной площади № 2. Под слоем лесной подстилки мощностью 6 см залегает горизонт А-(6—5 см), суглинок начинается на глубине около 40 см- Под куртгшками луговика подстилка пропизапа корнями этого злака; корни заходят и в верхнюю часть подзолистого горизонта.[ . ]

В подзолистом горизонте число бактерий на этих питательных средах насчитывалось в миллионах и десятках миллионов. В подстилке всех луговиковых вырубок и в лесу грибы встречались в количестве от 17 до 40 тыс. на 1 г почвы, причем в подстилке лесной почвы количество грибов было наиболее постоянным в разные сроки взятия проб.[ . ]

В сельскохозяйственной практике твердо установлено, что почва хранит в себе очень большой запас семян различных растений. Лесная подстилка и почва также содержат значительный запас семян, в том числе и древесных. Однако значение почвенного запаса древесных семян в процессе возобновления леса изучено плохо. Данных о составе и количестве этих семян в лесной почве, их всхожести, длительности сохранения и проч. в лесоводственной литературе немного. Русский лесовод В. Е. Гомилев-ский первым обратил внимание на то, что на севере сосновые семена иногда сохраняют всхожесть годами, так как на подсеках на острове среди болот, когда поблизости не было стен леса, после прекращения культуры сельскохозяйственных растений подсеки неожиданно сразу покрывались густым молодняком.[ . ]

Вспомогательная часть питомника включает хозяйственный, прикопочный, дендрологический и карантинный участки, дороги, защитные лесные насаждения, интродукционно-дендрологическое отделение, компостник, живую изгородь, водоёмы и оросительную сеть и не должна составлять более 25 % от его общей площади. Хозяйственныйуча-сток лесного питомника — часть его площади, предназначенная для размещения производственных и бытовых зданий и сооружений, вместе с относящейся к нему прилегающей территорией (ГОСТ 17559-82). Он располагается чаще всего при въезде в питомник, что облегчает обслуживание посетителей и предотвращает ненужные разъезды транспорта. Прикопочный участок предназначен для прикопки лесных сеянцев и саженцев, т.е. укрытия слоем почвы их корней и нижней части стволиков для кратковременного хранения на время проведения посадки лесных культур или зимнего хранения. Дендрологический участок (дендрарий) служит для размещения коллекции демонстрируемых деревьев и кустарников как местной флоры, так и завезённых из других стран мира. Карантинный участок предназначен для охраны территории питомника от неблагоприятных явлений природы (засухи, суховеи, пыльные бури, метельные и холодные ветры и т.д.) путём закладки защитных лесных полос шириной от 7,5 до 15,0 м. Пнтродукционно-дендрологическое отделение предназначено для интродукции (переселение отдельных видов и форм деревьев и кустарников в местности, где они раньше не росли) и репродукции (возобновление) ценных деревьев и кустарников местной флоры. Компостник, или компостный участок, организуется для получения удобрений путём разложения органических веществ (торф, навоз, опилки, фекалии, древесная кора, трава, лесная хвойная подстилка и т.д.) под влиянием деятельности микроорганизмов. Живая изгородь создаётся для ограждения площади питомника от проникновения на него домашних и диких животных путём рядовой посадки колючих деревьев (ель, вяз, граб и др.) и кустарников (шиповник, боярышник и др.). Водоёмы и оросительная сеть нужны для полива при выращивании посадочного материала и хозяйственных целей.[ . ]

Вспомогательная часть питомника включает хозяйственный, прикопочный, дендрологический и карантинный участки, дороги, защитные лесные насаждения, интродукционно-дендрологическое отделение, компостник, живую изгородь, водоёмы и оросительную сеть и не должна составлять более 25 % от его общей площади. Хозяйственныйуча-сток лесного питомника — часть его площади, предназначенная для размещения производственных и бытовых зданий и сооружений, вместе с относящейся к нему прилегающей территорией (ГОСТ 17559-82). Он располагается чаще всего при въезде в питомник, что облегчает обслуживание посетителей и предотвращает ненужные разъезды транспорта. Прикопочный участок предназначен для прикопки лесных сеянцев и саженцев, т.е. укрытия слоем почвы их корней и нижней части стволиков для кратковременного хранения на время проведения посадки лесных культур или зимнего хранения. Дендрологический участок (дендрарий) служит для размещения коллекции демонстрируемых деревьев и кустарников как местной флоры, так и завезённых из других стран мира. Карантинный участок предназначен для охраны территории питомника от неблагоприятных явлений природы (засухи, суховеи, пыльные бури, метельные и холодные ветры и т.д.) путём закладки защитных лесных полос шириной от 7,5 до 15,0 м. Пнтродукционно-дендрологическое отделение предназначено для интродукции (переселение отдельных видов и форм деревьев и кустарников в местности, где они раньше не росли) и репродукции (возобновление) ценных деревьев и кустарников местной флоры. Компостник, или компостный участок, организуется для получения удобрений путём разложения органических веществ (торф, навоз, опилки, фекалии, древесная кора, трава, лесная хвойная подстилка и т.д.) под влиянием деятельности микроорганизмов. Живая изгородь создаётся для ограждения площади питомника от проникновения на него домашних и диких животных путём рядовой посадки колючих деревьев (ель, вяз, граб и др.) и кустарников (шиповник, боярышник и др.). Водоёмы и оросительная сеть нужны для полива при выращивании посадочного материала и хозяйственных целей.[ . ]

Фон почвенного покрова составляет маломощный глеева-тый супесчаный подзол со слаборазвитой дерниной (до 2 см мощностью) и сохранившейся под пен полуразложившейся лесной подстилкой (мощность также около 2 см), пронизанной корнями луговика. Сверху местами лежит рыхлый слой из сухих стеблей луговика; мощность этого слоя составляет 4—5 см. Подзолистый горизонт (4—12(17) см) морфологически отличается от такового в лесу и на 2-летней вырубке заметно большей гумус.ированностью своей верхней части; здесь местами выделяется серый слой мощностью до 2—3 см. Корни луговика проходят весь подзолистый горизонт, достигают глубины 30—40 см. Суглинок залегает на глубине около 40 см. В местах с очень густым травостоем луговика встречаются пятна дерново-сильноподзолистой почвы.[ . ]

Название и частичное применение условно-сплошные рубки впервые получили на европейском Севере нашей страны в десятых годах XX столетия. Русские лесоводы считали прогрессивным для лесного хозяйства на Севере переход от подненольно-выборочных рубок к сплошным. Всероссийском лесном съезде, состоявшемся в 1912 г. в Архангельске, заявил, что сплошная рубка для лесов Севера является необходимой лесохозяйственной операцией, так как она создает те благоприятные условия для разложения подстилки и возбуждения к продуктивной деятельности почвы, при которых получается наибольшая возможность появления новой растительности, которая уже в силу своего преобладания имеет больше данных занять место против другой растительности. Однако переход к сплошным рубкам по экономическим причинам был тогда невозможен.[ . ]

Механическая подготовка почвы направлена на создание благоприятных условий для подачи воды, питательных веществ и кислорода к поверхности, на которую опадают семена. На почвах с хорошо выраженной слабо разложившейся лесной подстилкой, не обладающей большой капиллярной скважностью, семенам часто недостает влаги для прорастания. Сверху рыхлая лесная подстилка быстро просыхает под действием солнца и ветра, снизу же вода плохо поступает вследствие недостаточной капиллярности подстилки. Аналогичные или даже худшие условия создаются на почвах, занятых сплошным ковром блестящих мхов, лишайников. Сдирание верхнего рыхлого слоя и обнажение минеральной части почвы или уплотненного сильно разложившегося нижнего слоя лесной подстилки в таких случаях могут резко ухудшить условия прорастания семян. Одной из лучших мер является тщательное перемешивание лесной подстилки с верхним слоем минеральной почвы, ведущее к более быстрому ее разложению и образованию удобоусвояемых питательных веществ.[ . ]

В климате большинства районов нашей родины, где зимою обязателен снежный покров, древесные породы, у которых семена выпадают осенью, тысячелетиями приспособлялись к зимней среде; она обеспечивала защитными свойствами лесной подстилки и снежного покрова сохранение жизнеспособности семян, а небольшими колебаниями температур, быть может, необходимую им «яровизацию».[ . ]

Леса участвуют в процессе увеличения в земной коре той действенной энергии, которая является результатом жизни организмов (акад. В. И. Вернадский). Практическое значение этой способности лесов чрезвычайно велико. Ею объясняется существование лесов в течение длительных периодов времени без внесения удобрений в почву. Богатством лесной подстилки и лесного гумуса объясняется то, что так называемое временное сельскохозяйственное пользование на лесосеках в первые годы культуры сельскохозяйственных растений дает повышенные урожаи и без обжигания почвы вырубок.[ . ]

Возьмем, например, такое светолюбивое, типичное для сплошных вырубок Севера растение, как луговик извилистый (Ое5скатрз1а Цехиоза Тпп.). Однако, хотя и в малом количестве, луговик извилистый встречается в определенных типах северного леса под пологом. Это явление, помимо природной изреженности лесного полога, связано с изреженностью его выборочными рубками, широко распространенными в прошлом в лесах Севера. Но в этих условиях луговик стерилен, дернины и уплотнения подстилки не образует.[ . ]

Беспозвоночные, которые принимают участие в разложении мертвого растительного и животного материала, принадлежат к самым разнообразным таксономическим группам. В наземных биотопах их обычно разделяют по размерным группам. Размеры— это не просто произвольно выбранный признак для классификации; размеры являются важной характеристикой организмов, которым приходится добираться до пищевых ресурсов, выкапывая норы или проползая в щели и ходы в листовой подстилке или почве. В состав микрофауны (включая специализированных животных, питающихся микроорганизмами) входят простейшие, нематоды и коловратки (рис. 11.4). Эти животные в основном ответственны за первоначальное размельчение растительных остатков. Благодаря своей активности они могут вызывать заметное перераспределение детрита и тем самым непосредственно участвовать в формировании структуры почвы. Организмы, обитающие в почве и лесной подстилке, перечислены на рис. 11.5.[ . ]

Прежде чем будет использовано все это накопленное органическое вещество, могут пройти многие неде.:и, месяцы, годы или даже тысячелетия ( в случае ископаемых видов топлива, которые сейчас быстро расходуются человеком).[ . ]

Функционирование автотрофов и гетеротрофов частично разделено также воСтЗреМ ёНиз использование продукции автотрофных организмов гетеротрофами может происходить с существенной задержкой. Например, в лесной экосистеме фотосинтез превалирует в листовом пологе. Лишь часть продуктов фотосинтеза, часто весьма небольшая, немедленно и непосредственно используется растением и гетеротрофами — фитофагами и паразитами, питающимися листвой и молодой древесиной. Большая часть синтезированного вещества (в форме листьев, древесины и запасных питательных веществ в семенах и корнях) в конце концов попадает в подстилку и почву, образующие вместе четко определенную гетеротрофную систему.[ . ]

Некоторое уменьшение грибов в почве потенциально луговиковой вырубки наблюдала наша сотрудница А. С. Творого-ва (1959). Ей же принадлежат интересные данные о составе и развитии бактериальной флоры в почвах луговиковых и кипрейно-паловых вырубок. По этим данным, в почвах луговиковых вырубок 5—7-летнего возраста и старше содержание аэробных целлюлозо-разлагающих бактерий незначительно; в почве же однолетних вырубок, наоборот, наблюдается вспышка роста этих бактерий. Таким образом, в почвах кипрейно-паловых вырубок разложение органических материалов происходит весьма интенсивно, что способствует быстрому накоплению питательных веществ и, следовательно, создает благоприятные предпосылки для возобновления леса и улучшения роста его молодого поколения в этом типе вырубки. Последующие исследования показали, что по мере наступления и формирования лесного этапа в подстилке кипрейно-паловых вырубок намечается ослабление деятельности целлюлозо-разлагающих бактерий (А. С. Творогова, 1968). Луговиковые вырубки, как показали исследования В. И. Шубина и В. М. Данилевич (1962) в Карелии, характеризуются, в свою очередь, несколько более высоким содержанием микроорганизмов в почве по сравнению с долгомошными, вересково-лишайниковыми и вересково-паловыми :вырубками.[ . ]

Источник