Почва смешанных лесов

В смешанных лесах растут различные деревья. Лесообразующими породами являются, как широколиственные (клены, дубы, липы, березы, грабы), так и хвойные (сосны, лиственницы, пихты, ели). В таких природных зонах формируются дерново-подзолистые, бурые и серые лесные грунты. В них отмечается достаточно большой уровень содержания гумуса, что обусловлено произрастанием в этих лесах большого количества трав. Из них вымывается железо и глинистые частицы.

Дерново-подзолистые грунты

В хвойно-широколиственных лесах широко образовывается земля дерново-подзолистого типа. В условиях леса формируется значительный гумусо-аккумулятивный горизонт, а дерновый слой проявляет небольшую мощность. В процессе почвообразования участвуют зольные частицы и азот, магний и кальций, железо и калий, алюминий и водород, а также другие элементы. Уровень плодородия такого грунта не высокий, поскольку среда является окисленной. Дерново-подзолистая земля содержит от 3 до 7% гумуса. Еще она обогащена кремнеземом, и бедна на фосфор и азот. Этот тип грунта обладает большой влагоемкостью.

Серые почвы и буроземы

Бурые и серые грунты образовываются в лесах, где произрастают одновременно хвойные и широколиственные деревья. Серый тип является переходным между подзолистыми грунтами и черноземами. Серые почвы формируются в условиях теплого климата и растительного разнообразия. Это способствует тому, что растительные частички, экскременты животных вследствие деятельности микроорганизмов перемешиваются, и появляется большой и обогащенный различными элементами гумусовый слой. Он глубже залегает и имеет темную окраску. Однако почва каждую весну, когда тает снег, испытывает значительное увлажнение и вымывание.

Интересно

Лесные бурые грунты формируются еще в более теплом климате, чем лесные. Для их образование лето должно быть умеренно-жарким, а зимой не должно быть постоянного снежного слоя. В течение круглого года увлажнение земли происходит равномерно. При таких условиях гумус становится бурого коричневого оттенка.

В смешанных лесах можно встретить разнообразные типы грунтов: буроземы, серые лесные и дерново-подзолистые. Условия их образования приблизительно одинаковые. Наличие густой травы и лесной подстилки способствует тому, что почва обогащается гумусом, а вот повышенная влажность способствует вымыванию различных элементов, что несколько понижает плодородие грунта.

Источник

Дерново-подзолистые почвы: характеристика, использование

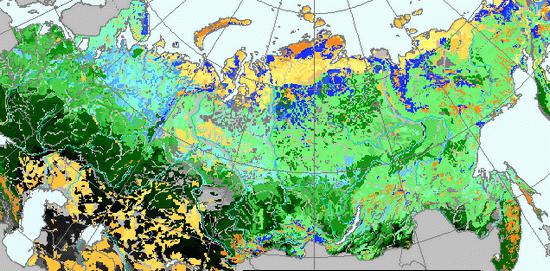

Дерново-подзолистая почва – леса в таежной области – находится южнее зоны тундры. Область занимает достаточно большую территорию в Северной Америке, Азии и Европе. В России дерново-подзолистые почвы распространяются по Западно-Сибирской и Восточно-Европейской равнинам. Далее разберем, что собой представляет этот тип грунта.

Формирование

Образование дерново-подзолистых почв происходит вследствие двух направленных противоположно процессов. Данный тип грунта формируется под мохо-травянистыми, хвойно-широколиственными и травянистыми насаждениями в условиях водного промывного режима.

Описание первого процесса

Подзолообразование осуществляется под пологом сомкнутого хвойного и смешанного лесов. На данной территории происходит практически полное поглощение солнечных лучей кронами деревьев. В результате в тени рассеянный свет очень слаб. Недостаток в нем испытывают даже теневыносливые растения дерново-подзолистой почвы леса. В связи с этим, такой местности свойственно практически полное отсутствие трав, и поверхность земли покрывается лишь подстилкой из лиственной хвои и древесных остатков. В этих условиях и начинают формироваться дерново-подзолистые почвы. Растительность обладает глубоко идущими длинными корнями. Соответственно, влага поступает из нижних слоев грунта. Это, в свою очередь, способствует лучшему увлажнению верхнего уровня земли. Вместе с этим дерново-подзолистые почвы защищены от проникновения прямых лучей солнца. Воздух здесь больше насыщен парами, что существенно снижает испарение от земли.

Подстилка

Она также обладает защитным свойством. Подстилка также предотвращает испарение, пропуская влагу внутрь. Кроме того, она – основной и постоянный источник поступления минеральных соединений, азота и органических веществ, которыми так насыщены дерново-подзолистые почвы. Подстилка обладает высоким уровнем кислотности. Нижние ее слои достаточно продолжительное время подвергаются разложению. В связи с этим, здесь кислотность выше, чем на верхнем уровне.

Структура

В процессе выноса из верхних слоев минеральных и органических коллоидов, молекулярно-растворенных соединений, в земле увеличивается относительная концентрация нерастворимого кремнезема. Это относится и к тончайшему порошку, освобождающемуся в ходе распада силикатов и придающему верхним слоям своеобразную белесую либо светло-серую окраску, очень схожую с цветом золы. Отсюда происходит, собственно, часть названия рассматриваемого типа грунта.

Подзолистый горизонт считается характерной и весьма существенной его особенностью. Гидраты окиси алюминия, железа (коллоидально-растворимые), перегнойные соединения, глинистые суспензии и частично двуокись кремния (аморфная), которые вымываются сверху вниз, полностью или в некотором объеме закрепляются на определенной глубине толщи земли. В результате формируется «иллювиальный горизонт» (горизонт вымывания). Как правило, здесь скапливаются окислы алюминия и железа.

Основные особенности

Для подзолообразовательного процесса характерен глубокий распад вторичных и первичных минералов под действием органических кислот, а также выщелачивание вниз из верхних горизонтов продуктов их распада. Кроме этого, имеет место и частичный их вынос из толщи земли. Более оподзоленные почвы образуются в основном среди сомкнутых еловых насаждений с моховым покровом без травы. На развитие подзолообразования большое влияние оказывает рельеф, присущий местности. Благоприятны условия равнины. На этой местности влага из атмосферы проникает в почву полностью. На склонах процесс проявляется слабее. Это связано с тем, что влага стекает в основном с поверхности и проникает в толщу в небольшом количестве.

Сущность дернового процесса

Она заключается в накоплении оснований, гумуса, питательных элементов и образовании водопрочной структуры. Это происходит преимущественно под воздействием травянистых насаждений. При этом, надо сказать, что накопление перегноя в верхних слоях осуществляется и под древесными растениями. Однако объемы в этом случае не такие большие. В отличие от деревьев, травы имеют большую сеть тонких корней, которые густо пронизывают почву. После отмирания земляная масса обогащается каждый год органическим веществом в значительном количестве. Корневые остатки разлагаются при незначительном поступлении воздуха. В результате они превращаются в гумус, который обволакивает минеральные частички пленками и окрашивает верхнюю часть земляного профиля в чисто серый или с темным оттенком цвет.

Обособление горизонта

Вместе с накоплением перегноя в верхнем слое земли под воздействием аккумулирующей роли трав происходит скопление калия, марганца, магния, кальция, а также в небольшом количестве железа и прочих зольных компонентов. За счет обогащения минеральными соединениями снижается кислотность реакции почвенного раствора, коллоиды насыщаются магниевыми и кальциевыми ионами. В результате с течением времени верхние горизонты приобретают комковатую структуру, выраженную в определенной степени. Таким образом, под влиянием трав постепенно происходит обособление дерново-перегнойного горизонта.

Провоцирующие факторы

Наибольшая интенсивность образования отмечается на территориях с изреженным лесом, полянами, а также с широколиственными насаждениями. В этих зонах активное участие в процессе принимают травы. Когда формируются дерново-подзолистые почвы, состав пород имеет немаловажное значение. Чем больше в земле илистых частиц, тем более выражен будет процесс. В связи с этим, наилучшие условия, в которых формируются дерново-подзолистые почвы, — суглинистые основания. В них хорошо развит перегнойный слой. В других зонах он либо отсутствует, либо слабо выражен. В данном случае, например, имеется в виду дерново-подзолистая супесчаная почва.

Строение

Существуют определенные особенности, которые отличают дерново-подзолистые почвы. Профиль состоит из четырех основных хорошо выраженных горизонтов. На поверхности, кроме того, всегда присутствует подстилка или войлок. Генетические горизонты почвы следующие:

- Дерновый (перегнойно-аккумулятивный) – А1.

- Иллювиальный – В.

- Подзолистый – А2.

- Материнская порода – С.

Данный горизонт имеет сверху темно-серую окраску. Это обусловлено присутствующим здесь перегноем. По ходу уменьшения гумуса с углублением окраска несколько светлеет. На верхних уровнях горизонт включает в себя рыхло залегающие комки. Промежутки между ними заполнены мертвыми и живыми корневищами и корнями.

Этот горизонт представляет собой тот слой, в котором четче всего выражено действие подзолообразовательного процесса. В нем содержится большой объем кремнезема. Он, в свою очередь, представлен тончайшей белой пылью. За счет ее содержания и присутствия гумуса слой имеет светло-серую либо белую окраску. Это самый бедный из всех горизонтов, которые имеют дерново-подзолистые почвы. Характеристика этого слоя вкратце такова: беден перегноем и сильно выщелочен.

Иллювиальный горизонт

Этот слой частично закрепляет вещества, выносимые из верхних уровней в процессе подзолообразования. В этой зоне коагулируют и задерживаются перегнойные соединения, гидраты окиси алюминия и железа (коллоидальные) и двуокиси кремния (в небольшом количестве), глинистые суспензии. За счет высокого содержания перегноя и железа иллювиальный слой, как правило, окрашен в красно-бурый цвет. Будучи сцементирован и пропитан коллоидальными частичками, горизонт обладает повышенной плотностью. Количество новообразований с глубиной постепенно начинает заметно убывать.

Дерново-подзолистые почвы: характеристика материнской породы

Это самый нижний горизонт. Материнская порода представляет собой исходный материал для формирования рассматриваемого типа грунта. Обычно горизонт С почвообразовательным процессом затронут слабо. В связи с этим, он достаточно легко отделяется от прочих слоев, залегающих выше.

Основные отличительные черты

Химические и физические свойства дерново-подзолистых почв тесно связаны с описанными выше их морфологическими особенностями. Рассматриваемый тип грунта не насыщен основаниями. Другими словами, в нем содержится то или другое число обменных ионов алюминия и водорода. Дерново-подзолистые почвы обеднены гумусом и легко подвижными минеральными соединениями. В таких землях содержится сравнительно небольшой объем питательных веществ, необходимых для насаждений.

В большинстве случаев дерново-подзолистые почвы имеют непрочную, слабовыраженную структуру. В связи с этим, они обладают способностью к быстрому распылению, заплыванию в процессе увлажнения. При высыхании формируется корка, а сама земля уплотняется. В связи с большим разнообразием условий для почвообразования, сам процесс может протекать и проявляться по-разному. Поэтому описанные выше особенности могут сильно варьироваться. Так, можно встретить кислые и с нейтральной реакцией почвы, грунт с перегнойным горизонтом, отличающимся высокой мощностью и богатый гумусом.

В ряде случаев подзолообразовательные процессы абсолютно не выражены на местности. С этой точки зрения земляной покров представляет комбинацию множества разновидностей. Они отличаются как по биохимическим, так и морфологическим свойствам. Чем сильнее будет развит дерновый слой и, соответственно, больше содержание органического вещества, тем лучше земля по своей производительности. Это значит, что и ее природное плодородие будет выше.

Обработка грунта

Использование дерново-подзолистых почв несколько затруднено. Это связано с описанными выше особенностями данного типа грунта. В связи с тем что такими питательными элементами, как калий, фосфор и азот, бедны многие дерново-подзолистые почвы, плодородие повышается именно добавлением этих компонентов.

Особое значение в окультуривании имеет формирование пахотного слоя. Его углубление существенно увеличивает урожай уже в первый же год. При этом создается возможность для непрерывного повышения объема всех сельскохозяйственных культур в следующие периоды. Известкование также благотворно влияет на дерново-подзолистые почвы. Плодородие земли в данном случае увеличивается за счет нейтрализации кислых реакций. Усиливаются микробиологические процессы, которые приводят к накоплению питательных компонентов. Внесение извести, кроме прочего, способствует скоплению в грунте перегноя. Также улучшается аэрация, тепловые свойства и водопроницаемость земли.

К значимым агромероприятиям относят также обогащение органическими веществами. К ним в первую очередь относят зеленое удобрение, торфокомпост, навоз. Чем сильнее выражен подзолистый процесс, тем больше потребность в органическом питании.

Источник

Подзолистые, дерново-подзолистые, серые лесные почвы

Подзолистые почвы . Для них характерно периодическое переувлажнение верхнего слоя почвы в условиях низких температур. Лесная подстилка содержит мало питательных веществ. Этот фактор в совокупности с преобладанием грибной микрофлоры способствует интенсивному образованию кислот в почве.

Дерново-подзолистые почвы – подтип подзолистых почв, но более плодородные: верхний слой почвы богаче гумусом, обладает большей влагоёмкостью и улучшенной структурой.

Дерново-подзолистые почвы бедны валовыми запасами и подвижными формами азота и фосфора. Азот содержится преимущественно в органическом веществе, при минерализации (разложении) которого образуются нитратный и аммонийные формы, доступные растениям.

Подзолистые и дерново-подзолистые почвы образуются под хвойными или смешанными (хвойно-лиственными) лесами.

Серые лесные почвы. Образуются в северной части лесостепной зоны в условиях периодически промывного водного режима под широколиственными лесами. Они характеризуются большей гумусированностью по сравнению с дерново-подзолистыми почвами.

В зависимости от интенсивности гумусирования серые лесные почвы подразделяются на три подтипа: светло-серые лесные (гумуса до 3%), серые лесные (гумуса 3-5%), темно-серые лесные (гумуса более 5%).

Агрофизические свойства серых лесных почв, особенно светло-серых, малоблагоприятны. Невысокое содержание гумуса, обеднение илом способствует быстрому обесструктуриванию верхнего горизонта при распашке, поэтому такие почвы заплывают и образуют корку.

Подзолистые, дерново-подзолистые и серые лесные почвы слабо накапливают нитраты, и поэтому азотные удобрения лучше вносить ранней весной. Необходимо также регулировать их водный режим и известковать вследствие кислой реакции среды.

Источник