Закономерности формирования поверхностного стока и смыва почвы в период весеннего снеготаяния на территории агроландшафта и их влияние на качество речных вод

Анализ результатов четырёхлетних исследований формирования талого стока и смыва почвы на территории водосборного бассейна малой реки Любожихи показал, что поверхностный сток и смыв почвы оказывает влияние не только на интенсивность проявления эрозионных процессов, но и на химический состав речных вод.

Ключевые слова: эрозия, водосборный бассейн, талый сток, смыв почвы, химический состав

Analysis of the results four years of research of the snowmelt runoff formation and soil loss on the catchment area of the small river Lubozhikha showed that surface runoff and soil washout has an influence not only on the intensity of erosion processes, but also on the chemical composition of river waters.

Keywords: erosion, catchment area, snow melt runoff, soil washout, chemical composition

Введение

Эрозия почвы, вызываемая формированием поверхностного стока в период весеннего снеготаяния, отличается большей продолжительностью, но меньше выражена, чем ливневая. Потери почвы от эрозии при снеготаянии составляют чаще всего несколько тонн с гектара (Заславский, 1983). Эрозия проявляется тогда, когда почва не защищена растительностью, находится в мерзлом состоянии или имеет низкую водопроницаемость. Смыв происходит, в основном, в местах движения концентрированных потоков талой воды по освободившейся из-под снега почве, главным образом, в результате разницы температур между воздухом, водой и почвой.

Известно, что главными источниками поступления наносов в реки служит поверхность водосборов, подвергающаяся эрозии в период дождей и снеготаяния, и сами русла рек, размываемые речным потоком (Маккавеев, Чалов, 1984; Кузнецов, Глазунов, 2004).

Существует ещё один важный аспект негативного проявления водной эрозии. Твердый сток и растворенные в поверхностном стоке химические вещества, представленные остатками удобрений и ядохимикатов, являются сильным и постоянно действующим источником загрязнения речных вод и донных отложений (Керженцев, Майснер, Демидов и др., 2006).

Известно, что твердый сток обратно пропорционален площади водосбора. В связи с этим, очевидно, что наибольшая часть смытого материала, по большей части в виде крупных частиц, оседает в нижних частях склонов, в балках, поймах, в лесах и на лугах. Лишь 1 % наиболее мелких фракций почвы транспортируется в крупные реки и моря. В мелкие реки и водоемы доходит 3—5 % твердого стока (Кузнецов, Демидов, 2002). Вместе с почвой по таким же направлениям мигрирует часть удобрений, пестицидов, микроэлементов и продукты загрязнения почв промышленными предприятиями.

Вопросами изучения процессов миграции химических элементов занимаются ученые, как в нашей стране, так и за рубежом. По данным отечественных исследователей осадки холодного периода года содержат значительные количества химических ингредиентов. Больше всего поступает сульфат-иона (8, 5 кг/га), кальция (4, 1 кг/га), хлорид иона (3, 8 кг/га), гидрокарбонат-иона (3, 2 кг/га), нитрат-иона (2, 9 кг/га) и иона аммония (1, 8 кг/га). Кроме этого, за осенне-зимний период наблюдается миграция химических элементов из почвы в снег, которая зависит от градиента температур и концентрации веществ в почве. Миграция биогенных веществ с продуктами эрозии составляет 65 % от их потерь с урожаем (Кузнецов, Демидов, 2002).

Цель исследования

Цель наших исследований состояла в оценке закономерностей проявления эрозионных процессов на территории водосборного бассейна малой реки и влиянии поступающих со смытой почвой и поверхностным стоком химических веществ на качество речных вод в период весеннего половодья.

Для выполнения цели исследований на модельном водосборе малой реки Любожихи в период весеннего снеготаяния с 2007 по 2010 года проводились режимные наблюдения за стоком талых вод, смывом почвы и химическим составом паводковых вод.

Материалы и методы

Экспериментальный водосбор расположен на юге Московской области вблизи г. Пущино, (юг Московской области). Географическое положение определяется следующими координатами: 54 о 45 ¢ —54 о 49 ¢ северной широты и 37 о 26 ¢ —37 о 36 ¢ восточной долготы. Площадь до створа наблюдений — 18, 9 км 2 , из которых на долю пашни приходится 9, 9 км 2 , лес — 7, 1 км 2 . Остальные 1, 9 км 2 находятся под лугами, балками, лощинами, оврагами, дорогами, постройками и т.д.

Река Любожиха относится к малым рекам, с длиной менее 10 км и площадью водосбора до 50 кв. км. Данный тип рек характерен для большей территории России, и сток малых рек, по большей части характеризует формирование стока крупных рек. Данный бассейн является характерным для правобережья р. Оки, как по сельскохозяйственной освоенности, так и по почвам (Атлас…, 2003).

Почвенный покров водосборного бассейна р. Любожихи представлен серыми лесными почвами, которые подразделяются на 2 подтипа: серые лесные и темно-серые лесные. Более половины общей площади территории изучаемого бассейна занимают серые лесные средне- и тяжелосуглинистые почвы на покровных суглинках (Алифанов, 1995).

В результате многовековой распашки серых лесных почв и проявлению на этой территории достаточно высоких темпов эрозионных процессов темно-серые лесные почвы подверглись деградации и разрушению.

Учет жидкого стока проводился с помощью трапецеидального водослива, установленного, в замыкающем створе водосбора. Регистрация высоты водного потока на водосливе проводилась при помощи автоматизированной системы ISCO-6700 с модулем ISCO-730. Данная система также позволяет производить в заданном временном режиме отбор 24 литровые пробы воды для определения химического состава и содержания почвенного материала.

Определение содержания химических элементов в воде и смываемой почве проводилось стандартными методами по следующим показателям: pH — потенциометрически; Са 2+ и Mg 2+ — комплексонометрическим методом; К + и Na + — пламеннофотометрически; HCO3 — — титрованием кислотой в присутствии индикатора метилового оранжевого; Cl — — аргенометрическим методом; SO4 2— — весовым методом; P2O5 — аскорбиновым методом; N-NH4 + — фотоколориметрически; N-NО3 — — по разнице N (общ. мин.) и N-NH4 + (Агрохимические методы. 1975; Аринушкина, 1970).

Результаты и обсуждение

Формирование поверхностного стока зависит от атмосферных осадков, выпадающих на водосборную территорию. В период весеннего снеготаяния определяющую роль в формировании стока играет снежный покров и запасы воды в нём. Результаты наблюдений за высотой снежного покрова и запасами воды в нём перед снеготаянием с 2007 по 2010 годы показали, что средняя высота снежного покрова перед снеготаянием колебалась от 19 см в лесу до 40 см на прочих территориях. Запасы воды в снеге с учетом выпадения осадков за период снеготаяния по годам колебались от 83, 6 мм до 123, 0 мм (таблица 1).

Таблица 1 — Средняя высота снежного покрова (d) и запасы воды в нем (S) на водосборной территории

Источник

Характеристика факторов эрозии, смыва почвы талыми водами

С пахотных склонов и степень подверженности пахотных земель эрозионным процессам по геоморфологическим районам ЦЧО

| Геоморфологи- ческие районы | Подрайон | Параметры расчетной формулы | Р, % | C, т/га | Очере- дность мелио- рации | |||||

| Q , г/Дж | m, т/га | L, м | Sinα , уклон | Кфс | Кмс | Кзп | Iэ, т/га | |||

| I Северный | 0,30 | 0,047 | 1,05 | 0,91 | 0,75 | 6,5 | 76,2 | 5,0 | IV | |

| II Западный | А | 0,22 | 0,054 | 1,04 | 1,00 | 0,75 | 4,2 | 73,2 | 3,1 | V |

| Б | 0,21 | 0,042 | 1,01 | 1,00 | 0,75 | 2,8 | 52,8 | 1,5 | V | |

| В | 0,26 | 0,037 | 1,02 | 1,00 | 0,75 | 2,4 | 33,5 | 0,8 | V | |

| Г | 0,46 | 0,052 | 1,05 | 1,00 | 0,75 | 19,9 | 77,8 | 15,5 | II | |

| Д | 0,77 | 0,045 | 1,04 | 1,00 | 0,75 | 25,9 | 78,2 | 20,3 | I | |

| III Юго-западный | А | 0,77 | 0,048 | 1,05 | 1,08 | 0,75 | 10,8 | 77,4 | 8,3 | IV |

| Б | 0,77 | 0,041 | 1,03 | 1,07 | 0,75 | 12,0 | 55,4 | 6,7 | IV | |

| IV Центральный | А | 0,74 | 0,036 | 1,02 | 0,89 | 0,75 | 9,6 | 55,7 | 5,3 | IV |

| Б | 0,78 | 0,036 | 1,01 | 0,90 | 0,75 | 8,5 | 26,3 | 2,2 | V | |

| V Северный | А | 0,73 | 0,037 | 1,01 | 0,91 | 0,75 | 11,1 | 41,4 | 4,6 | V |

| Б | 0,69 | 0,042 | 1,02 | 0,95 | 0,75 | 14,9 | 66,4 | 9,9 | IV | |

| В | 0,69 | 0,041 | 1,03 | 0,97 | 0,75 | 21,7 | 72,8 | 15,8 | II | |

| VI Центральный Придонской | А | 0,78 | 0.045 | 1,04 | 1,02 | 0,75 | 16,4 | 54,4 | 8,9 | IV |

| Б | 0,77 | 0,037 | 1,03 | 1,03 | 0,75 | 7,6 | 23,3 | 1,8 | V | |

| VII Южный | А | 1,03 | 0,054 | 1,07 | 1,00 | 0,75 | 20,9 | 77,5 | 16,2 | II |

| Б | 0,86 | 0,045 | 1,05 | 1,07 | 0,75 | 16,1 | 74,1 | 11,9 | III | |

| VIII Юго-восточный | 1,10 | 0,050 | 1,06 | 1,04 | 0,75 | 18,2 | 77,5 | 14,1 | III | |

| IX Калачская возвышенность | А | 1,03 | 0,036 | 1,03 | 1,02 | 0,75 | 16,8 | 44,3 | 7,4 | IV |

| Б | 1,03 | 0,042 | 1,04 | 1,02 | 0,75 | 17,4 | 65,2 | 11,3 | III | |

| В | 1,03 | 0,036 | 1,02 | 1,01 | 0,75 | 5,0 | 25,2 | 1,3 | V | |

| Х Северо-восточный | А | 0,88 | 0,039 | 1,01 | 0,97 | 0,75 | 8,0 | 16,4 | 1,3 | V |

| Б | 0,82 | 0,039 | 1,02 | 1,02 | 0,75 | 4,3 | 7,8 | 0,3 | V | |

| По ЦЧО в целом | 0,73 | 0,043 | 1,03 | 1,00 | 0,75 | 12,0 | 44,6 | 5,3 | — |

В оценке подверженности пахотных склонов процессам эрозии между нашими данными и данными Э.В.Косцовой и др. (1982) выявились определенные расхождения. Они обусловлены различными методическими подходами в определении подверженности почв эрозии.

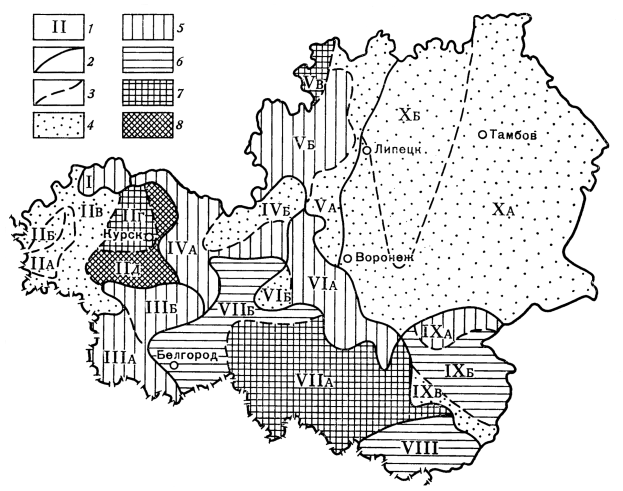

Рис. Схематическая карта геоморфологических районов ЦЧО

по степени их подверженности эрозионным процессам

1 — номера районов и подрайонов, 2 — границы районов, 3 — границы подрайонов. Степень подверженности пахотных земель эрозионным процессам т/га в год: 4 — 20

Если к наиболее опасным в эрозионном отношении районам в работе Э.В.Косцовой и др. были отнесены: Северо-Западный — I, Западный — IIА, IIГ, IIД, Юго-Западный — IIIА, Южный — VIIА, VIIБ и Юго-Восточный — VIII, то при нашем методическом подходе наиболее эрозионноопасными геоморфологическими районами оказались: Западный — IIД, IIГ, Северный — VВ, Южный — VIIА. К числу эрозионноопасных Э.В.Косцовой и др. были отнесены: Западный — IIБ и IIB, Юго-Западный — IIIБ, Центральный — IVА, Северный — VА, VБ, Центральный Придонской VIА и Калачская возвышенность — IXА, IXБ; по нашей оценкеэрозионноопасными являются: Южный — VIIБ, Юго-Восточный — VIII, Калачская возвышенность — IXБ.Наименее эрозионноопасными районами, согласно Э.В.Косцовой и др., являются: Центральный – IVБ, Центральный Придонской – VIБ, Калачская возвышенность – IXВ и Северо-Восточный – ХА и ХБ; а по нашим данным – Северо-Западный – I, Западный – IIА, IIБ, IIВ, Юго-Западный – IIIА, IIIБ, Центральный – IVА, IVБ. Северный –VА, VБ, Центральный Придонской – VIА, VIБ, Калачская возвышенность – IXА, IXВ и Северо-Восточный – XА, ХБ.

Причины расхождений в оценке степени подверженности пахотных земель процессам эрозии по геоморфологическим районам становятся понятными в связи с использованием различных методов в решении одной и той же задачи, а также в связи с различными количественными показателями ведущих факторов эрозии, приведенных в таблице. И хотя расчетный метод допускает определенную условность в оценке степени подверженности пашни процессам эрозии, связанную с использованием усредненных показателей, следует полагать, что изложення методика позволяет дать более объективную сравнительную оценку, основанную на комплексном учете основных факторов эрозии в едином интегральном показателе – величине поверхностного смыва почв со склонов.

Литература

Адерихин П.Г., Тихова Е.П. Агрохимическая характеристика почв Центрально-Черноземной полосы. – В кн.: Агрохимическая характеристика почв СССР. М.: Изд-во АН СССР, 1963, с. 5.

Иванов В.Д. Метод расчета интенсивности поверхностного смыва с пахотных склонов в ЦЧО. – Геоморфология, 1980, № 4, с. 61.

Иванов В.Д. Смыв почвы с пахотных склонов по геоморфологическим районам Центрально-Черноземных областей. – Геоморфология,1983, № 4, с. 80-83.

Косцова Э.В., Семенов О.П., Хруцкий С.В. Районирование территории Центрально-Черноземных областей по строению пахотных склонов в целях их мелиорации. –Геоморфология, 1982, № 2, с. 43.

Марковский В.И., Косцова Э.В., Хруцкий С.В. Пахотные склоны ЦЧЗ и их характеристика для целей землеустройства. – Науч. тр. Воронежского СХИ, 1982, т. 117, с. 48.

Рязанцев В.К. Методика расчета весеннего поверхностного стока с малых водосборов ЦЧО. – Науч. тр. Воронежского СХИ, 1981, т. 115, с. 140.

Растительность как фактор защиты почв

От эрозии

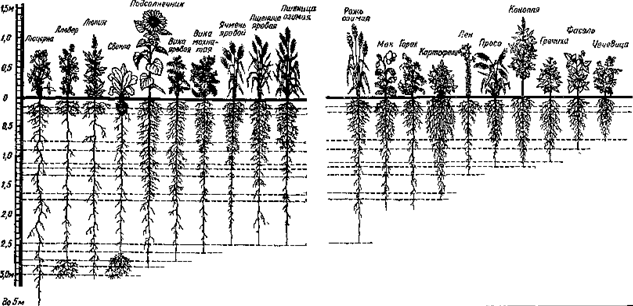

О характере влияния растительности на свойства почвы дает наглядное представление глубина проникновения корней (рис.). Разрыхляющее действие корневой системы растений на почву общеизвестно. С поступлением в почву корневых и пожнивных остатков возрастают биологическая активность почв, содержание и запасы гумуса, содержание водопрочных агрегатов, водопроницаемость и коэффициент фильтрации почв.

В отличие от культурных растений мелиоративное влияние лесной растительности на почву в силу ее отличительных биологических особенностей существенно возрастает.

Рис. Глубина проникновения корней различных культур в почву.

Польский Б.Н. Рассказы о почве. – М.: Просвещение, 1977. – 144 с.

7.1. Влияние растительности на поверхностный сток воды

Для успешной борьбы с водной эрозией почв необходимо более широко использовать почвозащитные и агромелиоративные функции растительности. Учет влияния растительности на сток талых вод и смыв почвы со склонов представляет научный и практический интерес. В самом общем виде характер такого влияния хорошо известен. В то же время количественная оценка стокорегулирующей и почвозащитной эффективности растительности дана схематично в виде отдельных научных сообщений. В них показатели стока воды и смыва почв чаще всего носят частный характер и отражают местные (локальные) условия формирования жидкого и твердого стока применительно к конкретной местности и гидрометеорологической обстановке данного года или непродолжительного ряда лет. Поэтому во всех случаях, когда возникает необходимость учесть влияние растительности на сток воды и смыв почвы, исследователь всегда испытывает затруднения, связанные с отсутствием обобщенных и достаточно обоснованных среднемноголетних показателей применительно к конкретному типу почв.

Все это и определило задачу настоящего сообщения.Она может быть определена как попытка установления влияния растительности на среднемноголетние показатели весеннего поверхностного стока и смыва на черноземных и серых лесных почвах, которые можно было бы принять за норму.

На основании многочисленных экспериментальных данных мы стремились выявить влияние растительности на поверхностный склоновый сток талых вод применительно к преобладающим типам почв Центральной лесостепи. Для этих целей была использована многочисленная научная информация, в которой учитывался склоновый сток талых вод с разных агрофонов (зябь, озимые, стерня, многолетние травы, залежь, выгон, лес).

Материалы ряда исследователей 1, 9, 14 и др. были положены в основу установления влияния растительности на поверхностный сток талых вод и смыв почвы со склонов. В обработанном виде они представлены в табл. 1. Их анализ позволяет выявить целый ряд существенных моментов. Обращает внимание тот факт, что как на черноземах, так и на серых лесных почвах минимальная величина стока характерна для зяби, она соответственно равна 29 и 48 мм (коэффициент стока – 0,28 и 0,47). Максимальный сток талых вод наблюдается на стерне: на черноземах он составляет 61 мм (Кс = 0,56), на серых лесных почвах – 75 мм (Кс = 0,73). Разность стока по стерне и зяби составляет на черноземных почвах 32 мм и на серых лесных – 27 мм.

Табл. 1. Влияние растительности на перераспределение поверхностного

склонового стока талых вод на черноземных и серых лесных почвах

| Состояние поверхности почвы | Черноземные почвы | Серые лесные почвы | |||

| запасы воды в снеге, мм | коэфф. стока | слой стока, мм | запасы воды в снеге, мм | коэфф. стока | слой стока, мм |

| Зябь (обычная вспашка) | 0,28 | 0,47 | |||

| Озимые | 0,50 | 0,65 | |||

| Стерня | 0,56 | 0,73 | |||

| Многолетние травы | 0,48 | 0,62 | |||

| Целина, залежь, выгон | 0,38 | 0,56 |

Табл. 2. Строкорегулирующая роль растительности по отношению к зяби

| Агрофоны | Черноземные почвы | Серые лесные почвы | ||

| по коэфф. стока | по слою стока | по коэфф. стока | по слою стока | |

| Зябь | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| Озимые | 1,79 | 1,78 | 1,38 | 1,35 |

| Стерня | 2,00 | 2,10 | 1,55 | 1,56 |

| Многолетние травы | 1,71 | 1,79 | 1,32 | 1,37 |

| Целина, залежь, выгон | 1,36 | 1,41 | 1,19 | 1,19 |

Примечание. Значение коэффициента и слоя стока на зяби принято за 1.

Такое большое различие обусловлено, с одной стороны, созданием микроемкостей на зяби, улучшением условий впитывания и фильтрации воды, с другой – большими запасами воды в снеге на стерне, отсутствием микроемкостей и очень слабой фильтрацией воды в почву в результате ее естественного уплотнения за вегетационный период, а также в период уборки урожая многократными проходами машин и агрегатов.

На озимых и многолетних травах для одного и того же типа почв объемы весеннего стока и коэффициенты стока практически одинаковы. Имеет место лишь незначительное уменьшение коэффициента стока в пределах 0,02-0,03 на многолетних травах при одновременном несущественном возрастании объема стока, что связано в основном со снегораспределением. Следовательно, в практических расчетах между этими двумя агрофонами можно поставить знак равенства. Однако следует иметь в виду, что на черноземных почвах озимые и многолетние травы усиливают склоновый сток талых вод в среднем на 22-23 мм по сравнению с зябью, а на серых лесных — на 17-18 мм; при этом коэффициент стока возрастает соответственно на 0,21-0,22 и на 0,17-0,18. Возрастание стока на этих агрофонах связано преимущественно с теми же причинами, которые были отмечены выше.

На целине, залежи и выгонах коэффициент и слой стока больше, чем на зяби, но несколько меньше, чем на стерне, озимых и многолетних травах. По отношению к зяби они соответственно возрастают на черноземных почвах на 0,10 и 12 мм и на серых лесных почвах — на 0,09 и 9 мм. Более подробно характер влияния водности года, влажности почв и глубины их промерзания перед началом снеготаяния на поверхностный сток талых вод рассмотрен в разделе 5.2.

Если коэффициент стока на зяби черноземных почв принять за единицу, то его относительные коэффициенты будут равны: на стерне – 2,00; на озимых – 1,79; на многолетних травах – 1,71; на целине, залежи и выгонах – 1,36. Принимая за единицу слой стока на зяби черноземных почв, получим аналогичную картину: на стерне – 2,10; на озимых – 1,78; на многолетних травах – 1,79; на целине, залежи и выгонах – 1,41. На серых лесных почвах эти относительные величины будут соответственно равны по коэффициенту стока: на стерне – 1,55; на озимых – 1,38; на многолетних травах – 1,32; на целине, залежи и выгонах – 1,19. По норме стока они выглядят таким образом: на стерне – 1,56; на озимых – 1,35; на многолетних травах – 1,37; на целине, залежи и выгонах – 1,19. Показатели стокорегулирующей роли растительности приведены в табл. 2.

Эти относительные величины (см. табл. 2) можно использовать в качестве поправочных коэффициентов, когда возникает необходимость учета влияния агрофона или растительности на сток талых вод со склонов. Пользоваться такими поправочными коэффициентами можно при условии, когда сток воды близок к среднемноголетней ее величине (к норме). В маловодные годы стокорегулирующая функция растительности возрастает, в многоводные – уменьшается. Растительность и состояние поверхности почвы оказывают существенное влияние на величину склонового стока талых вод. На черноземных и серых лесных почвах при объеме стока, близкого к норме, склоновый сток талых вод в зависимости от состояния поверхности почвы или растительного покрова может возрастать или уменьшаться более чем в 2 раза.

Раньше [8] была отмечена целесообразность размещения многолетних трав в нижней части склона на землях присетьевого и гидрографического фондов. На нецелесообразность размещения многолетних трав в верхней приводораздельной части склона указывает и тот факт, что в этом случае увеличивается масса стекающих талых вод с вышележащих участков склона на нижележащие. Последнее усиливает смыв почвы с пахотных склонов, не защищенных растительностью, и приводит к дополнительным затратам по защите почв от эрозии в нижней части склона. Данное обстоятельство следует учитывать при выборе участков под постоянное залужение и размещение специальных почвозащитных севооборотов.

Табл. 3. Среднемноголетние относительные показатели почвозащитной

эффективности растительности за весь период стока талых вод со склонов

(абсолютные величины смыва почв на зяби приняты за единицу)

| Агрофоны | Число лет наблюдений | Относительный показатель смыва |

| Зябь | ||

| Стерня | 0,63 | |

| Озимые культуры | 0,45 | |

| Многолетние травы | 0,10 | |

| Целина, залежь, выгон | 0,15 | |

| Лес (возраст более 25 лет) | 0,01 |

Табл. 4. Изменения относительного коэффициента почвозащитной эффективности растительности в зависимости от проективного покрытия, задернения и густоты стеблестоя на поверхности черноземных и серых лесных почв

| Проективное покрытие, % | Задернение, густота стеблестоя, % | Коэффициент почвозащитной эффективности | |||

| стерня | озимые | мн. травы | залежь, выгон | ||

| Более 85 | Более 50 | 0,35 | 0,21 | 0,03 | 0,04 |

| 75—85 | 20-50 | 0,49 | 0,34 | 0,06 | 0,08 |

| 50—75 | 10-20 | 0,63 | 0,45 | 0,10 | 0,15 |

| 30—50 | 5-10 | 0,74 | 0,56 | 0,23 | 0,32 |

| Менее 30 | Менее 5 | 0,67 | 0,67 | 0,38 | 0,50 |

Особый интерес представляет установление почвозащитной эффективности растительности. Без учета почвозащитной эффективности растительности невозможно построить оптимальный противоэрозионный комплекс, определить эффективность принятого севооборота и рациональную структуру посевных площадей. Результаты обобщенных данных представлены в табл. 4.

Приведенные показатели свидетельствуют, что если среднемноголетнюю величину смыва почв на зяби (без растительности) на черноземных и серых лесных почвах принять за единицу, то в совершенно идентичных условиях среднемноголетние показатели смыва почв, находящихся под защитой растительности, будут значительно ниже. Эти относительные показатели могут быть приняты за норму почвозащитной эффективности растительности.

Совершенно очевидно, что относительный показатель почвозащитной эффективности растительности будет различным в зависимости от проективного покрытия, степени задернения поверхности почвы и густоты стеблестоя. Проективное покрытие и густота стеблестоя применительно к стерне и озимым при средней норме высева семян и хороших всходах приняты за 50%. В табл. 4 приведены значения этих коэффициентов с учетом проективного покрытия, степени задернения поверхности почвы и густоты стеблестоя, которые установлены на основе выполненных обобщений и специальных исследований Ю.Г.Жарковой (1976). Средние показатели проективного покрытия и густоты стеблестоя по стерне и озимым соответствуют средним нормам высева семян зерновых культур со средним уровнем их развития перед уходом в зиму. Они могут быть использованы в расчетах интенсивности смыва почв со склонов талыми водами.

Важное значение имеет определение почвозащитной эффективности стокорегулирующих лесных полос. Очевидно, чти площади, занятые лесными полосами, будут иметь такой ж коэффициент защищенности от весеннего смыва почв со склонов, как и площади, находящиеся под лесом. Однако почвозащитная функция стокорегулирующих лесных полос распространяется и на площади, находящиеся вблизи лесных полос. При этом почвозащитная роль лесной полосы будет наибольшей вблизи самой лесной полосы. По мере удаления от нее вниз по склону почвозащитная функция будет ослабевать и на определенном расстоянии от нее будет равна нулю.

Определить количественно почвозащитную функцию стокорегулирующих лесных полос – дело трудное. В связи с этим мы лишь намерены высказать по этому поводу соображения, которые подлежат дальнейшему обсуждению и уточнению.

Для оценки почвозащитной эффективности стокорегулирующих лесных полос в зоне их максимального действия, принятую нами равной 50 м, были использованы относительные показатели, характеризующие изменение жидкого и твердого стока до поступления его в лесную полосу и после прохождения через нее. Кроме того, учитывалось влияние лесных полос на снегораспределение и влажность почв, принималось во внимание изменение водопроницаемости. На основе выполненных обобщений коэффициент почвозащитной эффективности стокорегулирующих лесных полос в зоне их наибольшего действия в возрасте от 20 до 40 лет и более ориентировочно может быть принят равным 0,40. Вне зоны активного действия почвозащитная эффективность стокорегулирующих лесных полос снижается: на расстоянии 250-300 м ниже лесной полосы коэффициент почвозащитной эффективности будет равен единице, то есть почвозащитная эффективность сводится к нулю. Однако следует иметь в виду, что лесные полосы оказывают влияние и на прилегающую верхнюю часть склоновых земель. В зависимости от вида, возраста и качества стокорегулирующей лесной полосы ее почвозащитная функция может существенно изменяться. Средний коэффициент почвозащитной эффективности стокорегулирующих лесных полос в зоне их действия шириной 400 м может быть ориентировочно равен 0,7.

Завершая обсуждение вопроса о стокорегулирующей и почвозащитной функции растительности, нельзя не обратить внимания на тот факт, что эти две функции находятся между собой в определенном противоречии. С одной стороны, растительность защищает почву от смыва талыми водами, с другой — спобствует усилению поверхностного стока талых вод, что снижает запасы продуктивной влаги в почве. В связи с этим возникает вопрос, что положить в основу проектирования противоэрозионных мероприятий — показатель стока талых вод или же показатель смыва почв со склонов, а может быть, оба показателя одновременно?

Нам представляется, что в основу проектирования противоэрозионных мероприятий на пахотных склонах должен быть положен показатель смыва почв. При этом необходимо учитывать и стокорегулирующую роль растительности в определении структуры посевных площадей, в обосновании и размещении специальных почвозащитных севооборотов, в планировании дополнительных противоэрозионных и влагонакопительных агроприемов. Общим критерием оценки качества запроектированного оптимального агротехнического противоэрозионного комплекса должно быть создание бездефицитного положительного баланса основных питательных веществ и гумуса на пахотных склонах. Как только запроектированный агротехнический противоэрозионный комплекс начинает не справляться с возложенными на него функциями, должны вступать в силу другие более радикальные средства – различного рода гидротехнические сооружения, расчет которых осуществляют на остаточный сток 10% обеспеченности. Последние обеспечивают надежную защиту почв от эрозии на нижележащих частях пахотного склона. Осуществление такого противоэрозионного комплекса возможно в рамках контурно-мелиоративной организации территории с учетом стокорегулирующей и почвозащитной функции растительности.

Литература

1. Аксенов П.И. Регулирование склонового стока в лесостепных районах Европейской части СССР для использования его в сельском хозяйстве. – М., 1965.

2. Введенская Э. Д. — В кн.: Материалы совещ. По вопросам экспер. Изуч. Стока и вод. Баланса реч. Водосборов. Валдай, 1964, с. 152-158.

3. Гаришнев Е.А. Изучение водорегулирующей роли противоэрозионных насаждений на серых лесных почвах Центральной лесостепи. — Воронеж, 1971.

4. Грин А.М. Динамика вол. Баланса Центр.-Чернозем. Р-на. — М., 1965.

5. Жаркова Ю.Г. Оценка почвозащитных свойств травяного покрова в связи с процессами эрозии (на примере Дагестана).—М., 1976.

6. Заславский М.Н. Эрозия почв.—М., 1979.

7. Иванов В.Д. — Докл. ВАСХНИЛ, 1982, № 1, с. 40—42.

8. Иванов В.Д.— Вестн. С.-х. науки, 1982, № 8, с. 69—75.

9. Каулин В.Н. Борьба с эрозией почв. — М., 1968, с. 143—165.

10. Комаров М.И. Эрозия почв и почвозащит. Земледелие. – М., 1975, с. 135-137.

11. Косцов Г.В. — Науч. Тр. Воронеж. СХИ, 1976, т. 80, с. 83— 87.

12. Косцова Э.В., Семенов О.П., Хруцкий С.В. — Геоморфология, 1982, № 2, с. 43-47.

13. Котлярова О.Г. Противоэрозионная обработка почвы на пахотных склонах Центрально-Черноземной полосы. — Воронеж, 1970.

14. Семенов О. П.—В кн.: Материалы науч. Конф. 1970 г. Воронеж, 1971, с. 91

15. Стариченко П.А. Противоэрозионная обработка зяби серых лесных почв на склоновых землях Курской области. — Курск, 1969.

16. Сурмач Г.П. Водная эрозия и борьба с ней.—Л., 1976.

17. Сухарев И.П., Пашнев Г С., Сухарева Е.М. Пруды — важный источник орошения. — Воронеж, 1976.

18. Трегубов П.С. Сравнительное изучение приемов обработки почвы на склонах в условиях юго-востока Воронежской области.—Воронеж, 1961.

19. Фролов В.Я. Исследование условий формирования стока наносов малых водотоков ЦЧО. — Воронеж, 1964.

20. Харитонов Г.А. Агролесомелиорация Средне-Русской возвышенности.—М., 1960.

21. Цыкин Е.Н. Снег и талые воды. — М., 1956, с. 101-111.

22. Чернышев Е.П. Гидрологические особенности смыва почвы на территории Центрально-Черноземных областей. — М., 1970.

23. Евтушенко В.Е. Применение удобрений на эродированных почвах. – М., 1974, с. 83-126.

7.2. Роль, место и эффективность стокорегулирующих лесных полос

на пашне в условиях лесостепи

Центрально-Черноземный район относится к основным сельскохозяйственным районам страны. Удельный вес аграрного сектора в районе в валовом региональном продукте составляет

25%. Высокий потенциал плодородия почв, относительно благоприятная влагообеспеченность, продолжительный теплый период создают возможности для получения здесь высоких урожаев сельскохозяйственных культур. По средней многолетней урожайности зерновых культур район несколько уступает Северному Кавказу, а по валовой продукции на 100 га сельскохозяйственных земель занимает 1-е место в Российской Федерации.

Для района характерна высокая сельскохозяйственная освоенность земель. Более 80% его территории составляют сельскохозяйственные угодья, в том числе на долю пашни приходится почти 70%. Поэтому рост сельскохозяйственного производства здесь основывается не на расширении используемых земель, а на интенсификации имеющихся сельскохозяйственных угодий. Посевная площадь района составляет

11 млн. га, в том числе зерновыми культурами занято более половины площади, техническими –

5% и кормовыми культурами – > 1 /4 посевной площади.

В Воpонежской области 626 тыс. га лесных площадей, из них покpытые лесом 644 тыс. га, 400 тыс. га отнесены к лесному фонду, закpепленному за упpавлением лесами, остальные леса и защитные лесонасаждения находятся на землях сельхозпpедпpиятий, заповедников, учебных хозяйств, спецлесничеств. В условиях малой лесистости Воронежской области (10,4%) актуальной пpоблемой является пpоведение защитного лесоpазведения.

Средне-Русская и Калачская возвышенности, густая речная и ложбинно-овражно-балочная сеть способствовали расчленению местности и развитию водной эрозии, которая под влиянием интенсивного использования почв прогрессирует по настоящее время, особенно на склоновой пашне [2, 4, 6]. Достаточно напомнить о том [1; 3; 5], что площадь эродированной пашни Воронежской области в 2 раза превышает официально зарегистрированные данные и составляет в настоящее время

65-70% от общей площади пашни. Меры защиты почв от эрозии продолжают оставаться явно недостаточными. Ориентация только на систему агротехнических противоэрозионных мероприятий в принципиальном плане является ошибочным, поскольку они не обеспечивают защиту почв от эрозии 30% обеспеченности на землях 4-й и 5-й категорий со смывом почвы, превышающих 12 (12-25) т/га в год [2].

Наши многолетние исследования окончательно убедили нас в том, что на пахотных склонах с эрозионноопасными землями 4 и 5 категорий в обязательном порядке должна быть стокорегулирующая лесная полоса, усиленная в местах концентрации стока (по микроложбинам) валами-канавами в самой лесной полосе или по нижней ее опушке. В связи с этим возникает и ряд вопросов, на которые по настоящее время нет четких и конкретных ответов. Мы имеет достаточно оснований, чтобы высказать по некоторым из них свои соображения.

Сколько и каких лесных полос должно быть на склоновой пашне или на распаханном элементарном водосборе? – На склоновой пашне или водосборе должна быть только одна стокорегулирующая лесная полоса. Для создания нескольких лесных полос нет достаточных оснований. В каком месте она должна быть? – На границе между третьей и четвертой категориями эрозионноопасной пашни. Ее месторасположение определяют по картограмме эрозионноопасных земель. Какой по форме должна быть стокорегулирующая лесная полоса? – Исключительно контурной. Она создается по контуру нижней границы третьей категории, которая часто не совпадает с горизонталями на топографических картах. Какой ширины должна быть стокорегулирующая лесная полоса? – Ее ширина определяется защищаемой площадью по направлению основного склона, наличием земель четвертой и пятой категорий. В случаях отсутствия земель пятой категории или их небольших площадей ее ширина минимальная. Она должна быть достаточной для формирования надежных лесорастительных условий. При наличии 4 и 5 категорий она должна быть долговечной и обеспечивать условия самообновления.

Прямые затраты на восстановление утраченного от эрозии плодородия

черноземов за счет годовых потерь основных биогенных элементов [7;8]

| Наименование Районов | Расходы на приобретение минеральных удобрений, 1000 у.е. | |||

| азотных | фосфорных | Калийных | Всего | |

| Аннинский | 20,4 | 26,3 | 7,7 | 54,4 |

| Бобровский | 29,6 | 44,5 | 15,2 | 89,3 |

| Богучарский | 640,0 | 1452,7 | 487,4 | 2580,1 |

| Борисоглебский | 33,6 | 65,3 | 21,7 | 120,6 |

| Бутурлиновский | 155,5 | 227,1 | 75,92 | 458,52 |

| Верхнемамонский | 136,1 | 248,5 | 83,7 | 468,3 |

| Верхнехавский | 9,7 | 11,8 | 3,9 | 25,4 |

| Воробьевский | 175,6 | 249,3 | 83,8 | 508,7 |

| Грибановский | 28,3 | 40,0 | 13,3 | 81,6 |

| Калачеевский | 622,6 | 2772,2 | 330,7 | 3725,5 |

| Каменский | 314,6 | 581,2 | 195,3 | 1091,1 |

| Кантемировский | 1064,9 | 2061,2 | 693,7 | 3819,8 |

| Каширский | 10,1 | 14,9 | 50,0 | 75,0 |

| Лискинский | 120,8 | 232,2 | 77,5 | 430,5 |

| Нижнедевицкий | 231,2 | 77,6 | 452,8 | |

| Новоусманский | 4,2 | 6,3 | 2,1 | 12,6 |

| Новохоперский | 67,8 | 116,1 | 38,8 | 222,7 |

| Ольховатский | 560,9 | 942,5 | 316,7 | 1820,1 |

| Острогожский | 154,1 | 298,2 | 100,3 | 552,6 |

| Павловский | 110,4 | 242,8 | 80,9 | 434,1 |

| Панинский | 6,8 | 8,4 | 2,8 | 18,0 |

| Петропавловский | 262,4 | 585,3 | 196,4 | 1044,1 |

| Поворинский | 34,7 | 60,6 | 20,2 | 115,5 |

| Подгоренский | 465,3 | 273,9 | 1553,2 | |

| Рамонский | 26,7 | 45,1 | 15,1 | 86,9 |

| Репьевский | 128,6 | 190,0 | 63,5 | 382,1 |

| Россошанский | 1128,1 | 2001,1 | 675,6 | 3804,8 |

| Семилукский | 173,2 | 248,1 | 83,0 | 504,3 |

| Таловский | 69,0 | 95,7 | 32,2 | 196,9 |

| Терновский | 36,0 | 52,6 | 17,5 | 106,1 |

| Хохольский | 119,3 | 169,3 | 57,1 | 345,7 |

| Эртильский | 18,2 | 24,3 | 8,1 | 50,6 |

| По области | 6871,5 | 14158,8 | 4201,6 | 25231,92 |

Создание узких (2-5-рядных) стокорегилирующих лесных полос, особенно из быстрорастущих и недолговечных пород (тополь и др.) во всех отношениях не обеспечивает их эффективную мелиоративную функцию. Какова конструкция и породный состав таких лесополос? – Определяются зональными и почвенными условиями, опытом защитного лесоразведения, конкретными целями и решаемыми задачами. Здесь не должно быть места сиюминутным, коньюнктурным и дешевым подходам. Кроме вреда, нерационального расходования средств и прямого экономического ущерба безграмотно созданная лесная полоса дать не может ни сегодня, ни завтра, ни в обозримом будущем. Каковы реальные возможности в создании бастионов защиты черноземов от эрозии в Центральной лесостепи России? – Они всегда были, есть и будут. Нужно только, чтобы каждый человек понимал неизбежность принятия срочных мер по защите почв от эрозии и делал все возможное, чтобы защитить себя и своих близких от катастрофы. Это относится в первую очередь к собственникам и арендаторам земли, к государству, которое обязано контролировать и стимулировать работы по сохранению черноземов, выделять необходимые средства.

Ответом на вопрос – а где их взять, являются данные, приведенные в таблице 25,2 млрд. у.е. ежегодно теряет от эрозии только одна Воронежская область с потерями основных элементов питания растений. Надо прямо признать неудовлетворительную работу с землей в нашей стране. Надо не терять того, что уже имеем, помнить о внуках, о национальных интересах страны.

1. Иванов В.Д., Кузнецова Е.В., Попов В.Г. Эрозионная опасность как сопряженная функция интенсивности дождя и водопроницаемости почв // Почвоведение. – 1990. — № 8. – С. 106-117.

2. Иванов В.Д., Герасименко В.П. Опыт по регулированию водного режима и борьбе с эрозией почв на пашне. – Воронеж: Изд-во ВГАУ, 1994. – 48 с.

3. Иванов В.Д., Кузнецова Е.В. Почвенно-экологическая характеристика Центрального Черноземья // Вестник Воронежского госагроуниверситета, № 2. –Воронеж: Изд-во ВГАУ,1999. – С. 194-208.

4. Иванов В.Д., Кузнецова Е.В. Потери элементов питания растений и гумуса от эрозии почв на пашне в Воронежской области // Агрохимия, 2001, № 12, с. 5-12.

5. Иванов В.Д., Кузнецова Е.В. Эрозия и охрана почв // Проблемы сохранения и восстановление потенциала русского чернозема / К 110-летию Особой экспедиции В.В.Докучаева и 90-летию кафедры почвоведения ВГАУ. – Воронеж: ВГАУ, 2002. – С. 9-11.

6. Орел А.Н., Романюк В.Н., Иванов В.Д., Кузнецова Е.В. Почвы Воронежской области //Агрохимический вестник. – 1998, — № 2. – С. 9-15.

7. Кузнецова Е.В. Влияние рельефа и эрозии почв на содержание биогенных элементов // Научные основы и пути рац. использования химических средств в современном земледелии: Сб. науч. Тр. ВГАУ, посв. 100-летию со дня рожд. М.Е. Пронина. Воронеж, 1998. С. 123-128;

8. Кузнецова Е.В. Потери биогенных элементов от эрозии почв в условиях Воронежской области: Автореф. дис. … канд. с.-х. наук. Воронеж. ВГАУ, 1998. 26 с.

Источник