Экологическое почвоведение

В пособии излагаются основы экологического почвоведения, цель которого – выявление особенностей почвы как среды обитания живых организмов, рассматриваются экологические функции почвы и изменчивость ее основных морфологических, физических, химических и микробиологических свойств под воздействием природных и антропогенных факторов. В последнем разделе раскрыты основы почвенного экологического мониторинга.

Оглавление

- Введение

- 1. Развитие почвенного покрова Земли

- 2. Учение об экологических функциях почв

Приведённый ознакомительный фрагмент книги Экологическое почвоведение предоставлен нашим книжным партнёром — компанией ЛитРес.

2. Учение об экологических функциях почв

2.1. Становление и сущность учения об экофункциях почвы

По мнению Г. В. Добровольского, изучение функций почв в биоценозах и геосферах является фундаментальной проблемой почвоведения и началось задолго до того, как было сформулировано учение об экологических функциях.

Уже во времена существования древних цивилизаций Египта, Китая, Индии, Месопотамии много знали о важнейших свойствах почвы, что помогало успешно вести хозяйство и правильно понимать особую роль земли в жизни природы и общества. В философских системах древности почва рассматривалась как одна из природных стихий (наряду с огнем, водой и воздухом) и являлась одним из непременных условий бытия. Почва, отнесенная к первоосновам жизни, неизбежно поэтизировалась и обожествлялась, у разных народов появлялись культы богов Земли (греческая богиня плодородия Деметра, у египтян — Изида, у вавилонян — Инанна, у славян — бог Ярило). Несмотря на ограниченность и эмпирический характер представлений о почве, интуитивным и опытным путем были правильно определены наиболее характерные почвенные свойства: высокая изменчивость в пространстве и времени, чувствительность почвы к воздействию земледельца, отзывчивость растений на почвенное плодородие. Эти представления, отличавшиеся целостным философско-экологическим восприятием почвы и природы в целом, отразились в главных земледельческих трактатах античности (Теофраст, Катон, Колумелла) [23].

Средние века не дали новых сведений о почве; в Западной Европе к ХIII в. после длительного забвения была обобщена античная в��.�� ��п��о��с��л��е�� земледельческая литература, продолжалось накопление эмпирических агрономических знаний. Благодаря развитию химии, появляются попытки объяснить почвенное плодородие, закладывается аналитический подход к изучению почвы.

Только в эпоху Возрождения (ХIV–ХVI в.) началось изучение отдельных почвенных свойств, в различных науках происходило обособление разделов, изучающих почвы под тем или иным углом зрения: ее изучают химики (агрономическая химия), биологи (физиология питания растений), геологи (агрогеология), экономисты (сельскохозяйственная статистика). Вплоть до второй половины ХIХ в. шло неуклонное расширение экспериментальных знаний о почве. Однако изучение почвы в рамках различных наук и сохранение прикладного сельскохозяйственного подхода неизбежно порождало разобщенность понятий, однобокость и противоречивость суждений, а также их очевидную утилитарность.

Становление почвоведения как науки связано с именем великого русского ученого Василия Васильевича Докучаева, которому удалось разрешить глубокие противоречия в изучении почвы. Он указал на невозможность рассматривать почву как объект геологический или агрономический, а выделил ее как особое естественноисторическое тело со своими законами развития и обосновал необходимость новой самостоятельной науки. Благодаря работам В. В. Докучаева и его учеников к началу ХХ в. было создано первое обобщающее учение о почве (факторное почвоведение), началось планомерное изучение почвенного покрова России, стали читаться специальные курсы почвоведения, была создана национальная почвенная школа. Почвоведение постепенно приобрело статус фундаментальной науки о Земле с достаточно сложной структурой, оно вобрало в себя многочисленные смежные науки, появились морфология, физика, химия, биология, география почв и различные прикладные направления почвоведения. После своего становления почвоведение, особенно учение о природной зональности, оказало значительное влияние на развитие ряда естественных наук: физическую географию, геоботанику и зоогеографию, лесоведение, геологию, геохимию. Почвовед Б. Б. Полынов основал новое научное направление — геохимию ландшафта, оказавшее огромное влияние на понимание вопросов взаимодействия и взаимовлияния почвы, ландшафта и литосферы. В. И. Вернадский, являясь учеником В. В. Докучаева, развил и внедрил в естествознание целостный динамический подход, характерный для докучаевской научной школы. Целостное рассмотрение природы во всех ее взаимосвязях в значительной мере способствовало разработке биосферной концепции В. И. Вернадского, и именно ему принадлежат первые прямые высказывания о глобальном значении почвы на Земле (гидрологическом и общебиосферном), уже тогда кристаллизуются основы учения об экологических функциях почвы.

Однако для оформления учения об экологических функциях почв в отдельное научное направление потребовалось еще около полувека. В 1986 г. вышла работа Г. В. Добровольского и Е. Д. Никитина «Экологические функции почв», в которой впервые были названы функции почв в экосистемах и геосферах. Работа имела революционное значение для развития почвоведения и вызвала многочисленные дискуссии в научной среде. Исходя из многозначности понятия «функция», следует определиться с тем, какой смысл в него заложили авторы: явление, зависящее и изменяющееся под влиянием другого явления; работа, производимая органом, организмом; роль, значение чего-либо. Прямое указание на понимание термина «функция почвы» Г. В. Добровольский и Е. Д. Никитин дают в учебнике «Экология почв»: это роль и значение почв и почвенных процессов в жизни экосистем и геосфер, их сохранении и эволюции [7].

Уже из общего определения исходных понятий очевиден многоаспектный и динамичный характер проблем, рассматриваемых учением об экологических функциях почв. Его главный стержень — разнообразие форм участия почвы в функционировании и динамике биоценозов и геосфер Земли. Казалось бы, что традиционное определение почвы, данное В. В. Докучаевым, является функциональным: «Почва — это те дневные или близкие к ним горизонты горных пород (все равно каких), которые были более или менее естественно изменены взаимным влиянием

Источник

Научная электронная библиотека

18. Экологические функции почв

Земля – источник сил глубокий

И свойств таинственный запас

Из почвы нас пронзают токи,

Неотличимые на глаз.

Описание важнейших экологических функций почв приведено в работах известных российских ученых. Ученые обосновали наличие в почве биосферных, литосферных, атмосферных и гидросферных и энергетическихфункций, а также установили, что жизнедеятельность живых организмов на 90 % сопряжена с почвой (2000). В. М. Фридланда (1977), Г. В. Добровольского, Е. Д. Никитина (2000), Д. С. Орлова и др. (2001)

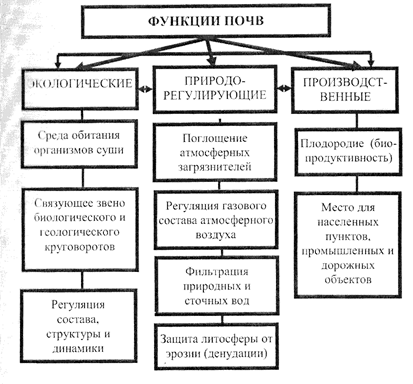

Экологическое состояние почв – степень их соответствия природно-климатическим условиям почвообразования и пригодности для существования естественных и антропогенных экосистем (Березин и др., 2002). «Под экологическими функциями почв понимаются такие их свойства, которые влияют на условия жизни на Земле во всем ее разнообразии» (Добровольский и др., 2012, с. 21). Классификация функций почвы дана на рис. 71 (Шоба и др., 2012).

Любая «здоровая» почва, не зависимо от ее типа, выполняет целый ряд экологических функций. Рассмотрим основные.

Литосферная. Почва аккумулирует солнечную энергию, передает ее вглубь литосферы, защищает недра от жесткого космического излучения, преобразует ее верхний слой.

Атмосферная. Почва поглощает и отражает солнечную энергию. Регулирует влагооборот и газообмен. Почва дышит как человек – поглощает кислород, выделяет углекислый газ. Почвенный воздух обеспечивает растения углекислым газом только при условии его постоянного обмена с атмосферным. Процесс выделения почвой СО2 так и называется – дыхание.

Гидросферная. Почва перераспределяет поверхностные воды – часть их трансформируется в грунтовые, а часть стекает по уклону. Эти воды участвуют в формировании речного стока. Биофильные элементы питания (С, N, Р, К, Са и др.) поступают в океан с водами поверхностного (почвенного), а затем и речного стока.

Рис. 54. Основные функции почвы как базового компонента окружающей природной среды

Энергетическая. «Почва лежит на перекрестке всех потоков энергии, через нее проходит почти все тепло, посылаемое солнцем на сушу», – писали ученые (Фридланд, Буяновский, 1977, с. 9). Биомасса растений служит источником энергии для травоядных. В почве обитают микробы, насекомые, грызуны – все это пища, а значит, и источник энергии.

• Почва является связующим звеном геосферы, гидросферы, атмосферы.

• Почва – неотъемлемая и наиболее «консервативная» часть экосистем, обеспечивает существование жизни на Земле, является средой обитания, убежищем, жилищем.

Рис. 72. Среда обитания и пища

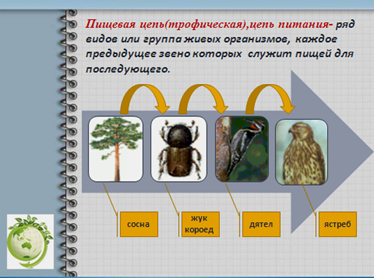

• Какими бы не были пищевые цепи, они начинаются и заканчиваются в почве. На 90 % жизнедеятельность живых организмов связана с почвой (рис. 72-75).

Рис. 74. Урожденные почвой

Рис. 75. «Источник» жизни

Информационная. Почва не только самый консервативный элемент экосистемы, ее «фундамент», но и «банк» информации об эволюции экосистем. Информация фиксируется в генетических горизонтах, новообразованиях, включениях. Почва регулирует сезонные процессы, численность и структуру биоценозов (Вальков и др., 2001).

Санитарная (средозащитная). Санитарные функции почв очень многообразны. Приведем некоторые из них. Известно, что еще в 1880–1890 гг. немецкие ученые опубликовали свои работы, посвященные этой теме. Это Й. Фодор «Гигиена почвы» и М. Петенкофер «Почва и ее влияние на здоровье человека».

Защита сопредельных сред (рис. 76):

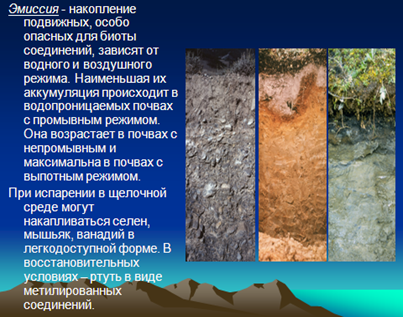

– От твердых поллютантов. Почва является сорбционным барьером. В ней выделяют пять видов поглотительной способности, которые действуют одновременно. Это мощный механизм накопления любых соединений. Она веками удерживает поллютанты и ксенобиотики, защищая собой сопредельные среды и биоту от токсикантов. Период полуудаления кадмия изменяется от 13 до 110 лет, цинка – в диапазоне 70–510 лет, меди – в интервале от 70 до 510 лет, свинца – в течение 740–5900 лет (Орлов, Гришина, 1981).

– От жидких форм поллютантов. Почва – мощный фильтр очистки воды и водных растворов, она обладает высокой способностью связывать химические элементы. Почва длительное время «удерживает» загрязняющие вещества с помощью сорбционных барьеров и поглотительной способности.

– От инфекций. Возбудители тифа, паратифа, дизентерии живут в почве не более двух суток. Но если почва нарушена, могут сохраняться в ней в течение двух лет.

– От болезней. В почвенной микрофлоре содержатся микроорганизмы, которые используют для приготовления антибиотиков и патогенных возбудителей столбняка, сибирской язвы. Лечебный эффект основан на том, что одновременно действуют разные факторы: механические, физические (активная удельная поверхность, термические свойства), химические (основные элементы, гумус, гормоны), биологические (бактерии, грибы, антибиотики) компоненты (Безуглова, 2009).

«По микробному генофонду почва, вероятно, самый богатый субстрат. Недаром при поиске микроорганизмов – продуцентов определенных ценных веществ (антибиотиков, витаминов, ферментов, аминокислот) – в большинстве случаев обращаются к почве, как наиболее надежному источнику разнообразных микробов» (Звягинцев.1987, с. 154).

К санитарной функции почв Г. В. Добровольский с соавторами относят способность почв к сорбции, преобразованию загрязнителей (2004).

Самозащита от отравления. У живых организмов выделяют четыре основных механизма защиты от поллютантов: систему барьеров, механизмы выведения, ферментные системы и депонирование. Аналогичные механизмы есть и у почвы (Околелова, 2004, 2011).

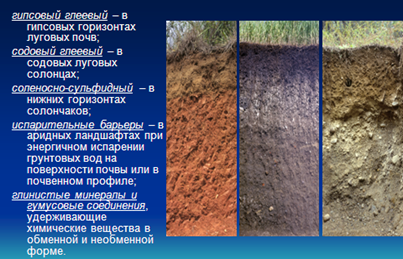

– Система барьеров препятствует проникновению ксенобиотиков во внутреннюю среду. Сорбционные барьеры характерны для гумусовых и иллювиальных горизонтов почв, зон контактов горизонтов с различным гранулометрическим составом.

Почвоведы к ним относят геохимические барьеры, в которых происходит избирательное накопление одних элементов и удаление других.

– Механизмы выведения поллютантов. Процессы миграции в почвах постоянны. Можно выделить следующие «транспортные» системы, механизмы миграции (выведения) элементов: вертикальная миграция (зависит от гранулометрического состава и водного режима); латеральная (от автономных ландшафтов к подчиненным); механическая (с поверхностными водами и в результате дефляции); биологическая (при участии живых организмов).

– Ферментные системы. У живых организмов эти системы превращают токсиканты в менее опасные соединения, которые, затем, легко удаляются из организма. Ферменты также катализируют разрыв химической связи в молекуле загрязнителя или способствуют образованию нового соединения.

В почве аналогичную роль выполняют микроорганизмы, а также весь спектр биоорганических и минеральных соединений, которые химически взаимодействуют с поступающими элементами.

Рис. 75. Сорбционные барьеры

– Депонирование. Аккумуляция вредных веществ в почве происходит с образованием органо-минеральных соединений, закреплением в почвенно-поглощающем комплексе. Сроки подобного сохранения (депонирования) – десятки и даже сотни лет. Максимальное накопление свойственно почвам аккумулятивных ландшафтов.

Выполняя санитарные функции почва защищает все сопредельные среды, всю биоту «собой», собственным здоровьем. Проблема диагностики которого до настоящего времени не решена (Janvier, 2007).

«Здоровье почвы – способность почвенной биосистемы (педоценоза) в заданных пространственных границах поддерживать продуктивность растений, животных, приемлемое качество воды и воздуха, а также обеспечивать здоровье людей, животных и растений. Здоровая почва не содержит техногенные радионуклиды, ксенобиотические и природные поллютанты, а также фитопатогенные агенты сверх допустимых санитарно-гигиенических, экологических и фитосанитарных нормативов» (В. В. Добровольскому с соавторами, 2012, с. 364).

Плодородие почв – способность почв удовлетворять потребности растений в элементах питания (N, Р, К), обеспечивать их корневые системы водой, достаточным количеством тепла и влаги. Почва способна к воспроизводству этого общего и важнейшего своего качества. «С позиций экологии, плодородие – следствие биологического круговорота биофильных элементов» (Апарин и др., 2006, с. 172).

Рис. 76. Плодородие почв

По выражению В. Р. Вильямса: «Горная порода, чтобы стать почвой, должна развить два новых свойства, которые составляют существенный признак почвы – ее плодородие. Она должна приобрести способность к образованию и сохранению запаса воды . сконцентрировать и удержать необходимый для развития растений запас элементов их зольной и азотной пищи» (1947, с. 37).

Искусственное плодородие – создание длительного плодородия за счет антропогенного воздействия (рис. 77).

Рис. 77. Искусственное плодородие

Плодородие проявляется в двух формах:

– в продуктивности (урожайности) произрастающих на ней культур, в количестве синтезируемой биомассы. Плодородие разных почв сравнивают по многолетней урожайности растений при равных экономических затратах.

– богатстве элементов питания, гумусом, растительно-экологи-ческом равновесии и их количественно-качественных особенностях.

Потенциальное плодородие – способность почвы в благоприятных условиях (оптимальные для растений водный, воздушный и тепловой режимы) длительное время поддерживать необходимое количество питательных элементов, обеспечивая высокий уровень эффективного плодородия.

Экономическое (совокупное, эффективное) плодородие – сумма двух первых, отражающая возможность почв продуцировать биомассу.

В начале прошлого века среди ученых велись дискуссии: можно ли почву считать живым организмом. Пришли к выводу, что нельзя, потому что для этого ей «не хватает» одного свойства – репродуктивной способности.

Экономическая функция. Почва-земля – основное средство производства и природный ресурс одновременно. Она, в отличие от других средств производства, одновременно выполняет функции предметов труда (выращивание культур) и орудий труда (воздействие на почву для получения урожая нужного качества и количества).

«В настоящее время, когда обществом признается (экономически и законодательно) только две экономические функции почв – плодородие и место для размещения жилищных, производственных и других объектов, нет и не может быть иных экономических оценок почв, кроме тех, которые учитывают показатели этих функций. Все рассуждения почвоведов о важности других биосферных и потребительских качеств почв останутся лишь предметом теоретических исследований до тех пор, пока эти качества (реальные или потенциально возможные) не получат экономического и /или самостоятельного выражения» (Добровольский и др., 2012, с. 333).

Как результат труда почва не должна стать хуже, потерять естественное плодородие. Только земля, почва в отличие от техники и сооружений не создана человеком и ничем не заменима. Поэтому в первозданном виде «бесценна» – не имеет стоимости.

При отводе земли на сегодняшний день в ее цену, в первую очередь, входит близость и развитость инфраструктуры, в последнюю – качество. Почва – актуальный экономический ресурс. Ее рассматривают как объект недвижимости (Макаров и др., 2008).

Сельскохозяйственная. Главный ресурс агроэкосистемы – почва. Какие бы виды сельскохозяйственных угодий на ней не размещали, основные – растениеводство и животноводство, не мыслимы без учета качества почв и ее плодородия. «Тот, кто сумеет вырастить две травинки или два початка кукурузы, на том месте, где прежде произрастал лишь один, больше заслуживает благодарности человечества и оказывает более существенную услугу свое стране, чем все политики вместе взятые» (Дж. Свифт, 1726).

Системный ресурс. Почва – системный ресурс, в первую очередь, природный и экономический. «Системный ресурс – это внутренний эволюционный запас системы, позволяющий ей совершать энергопреобразования определенного объема» (Веллер, 2012, а, с. 268).

Исходя из определения понятия «почва» саму почву можно считать эволюционным ресурсом, продуктом эволюции. Почву можно рассматривать и как адаптационный ресурс. По М. Веллеру это качественный и количественный запас психофизиологических возможностей организма адаптироваться к изменению условий существования

( 2012, в, с. 167). Точно также можно сказать о возможности почвы адаптироваться. Качественный и количественный состав органических остатков, поступающих в почву, зависит от вида биоморфов и изменяется в очень широком диапазоне. Например, в молекуле лигнина хвойных деревьев преобладает кониферил, лиственных – синан, травах – кумаровые спирты.

Природные ресурсы (естественные) – объекты и силы природы (природные блага), общественная полезность которых изменяется в результате трудовой деятельности человека. Их используют в качестве средств труда, источников энергии, сырья, материалов, условий жизни, в том числе и почву.

Природные ресурсы классифицируются по ряду признаков, основная классификация – по исчерпаемости и возобновимости.

1). Возобновимые – ресурсы, создаваемые текущим потоком солнечной энергии, способные к восстановлению за время, соизмеримое со сроками их потребления. К ним относят: зоологические, биологические ресурсы, соли и другие минеральные ресурсы, осаждающиеся на дне морей, озер. Природные ресурсы биосферы, нуждаются в мерах по охране и воспроизводству.

2). Относительно возобновимые – ресурсы, обладающие способностью к самовосстановлению в течение очень долгого времени (почва, лес, вода).

3). Невозобновимые – ресурсы, возникающие на определенных этапах геологических процессов, а также выпавшие из биосферного круговорота и погребенные в недрах продукты прошлого – осадочные породы, ископаемое топливо. Они включают и уникальные ресурсы, для которых в природе нет аналогов. К ним относят большинство минерально-сырьевых ресурсов.

Для оставшихся в недрах природных ресурсов безразлично, сколько их извлечено. А для почвы, леса, живого, где все взаимосвязано, степень изъятия имеет огромное значение.

Экологические ресурсы, ресурсы природной среды, окружающей человека – это часть природных ресурсов, включая почву, совокупность средообразующих компонентов, обеспечивающих экологическое равновесие в биосфере и нормальную среду обитания человека.

Почвенно-земельные – ресурсы сельскохозяйственных угодий или почвенного покрова вне зависимости от форм использования. «Одной из важнейших экологических функций почвы является генерирование и сохранение биологического разнообразия», – считает А. С. Владыченский (2004, с. 102). Цитаты ученых, специалистов и экологов указаны на рис. 78.

В 1924 г. образовано Международное общество почвоведов. Первый международный конгресс проходил в 1927 г. в США, второй, в 1930 г. – в Москве. Отклик этого события можно найти в знаменитом романе «Золотой теленок» И. Ильф и Е. Петров. Там описан эпизод, когда О. Бендера второй раз не пускают в московскую гостиницу, поскольку она занята вернувшимися из экспедиции участниками международного симпозиума почвоведов. Он стал бить себя в грудь и сказал администратору: «Я сам в душе почвовед!».

Источник