Эффективные методы мелиорации солончаков для повышения их плодородия

Солончаки — это тип почвы с большим содержанием легкорастворимых солей. Которые содержатся в верхнем слое и препятствуют развитию большинства сельскохозяйственных растений на поверхности земли. Такие почвы относятся к наиболее сложным к использованию в сельском хозяйстве.

Мелиоративные работы на солончаках

Под мелиорацией солончаков подразумевают комплекс мелиоративных мероприятий, основной целью которых является рассоление почвы и создание максимально благоприятных условий препятствующих ее засолению и дальнейшего ее использования.

Основной целью мелиорации солончаков является удаление из почв вредных солей и не допустить их повторного засоления в дальнейшем. Наличие в почвах огромного количества токсичных солей приводит к нарушению выработки фотосинтеза и полной гибели растений.

Как правило, засоленные почвы широко распространены в зоне пустынь и сухих степей, то есть там, где общее годовое количество осадков намного меньше испаряемости. Если говорить о России, то здесь засоление почвы занимает относительно небольшие территории.

При мелиорации солончаков как правило, устраняют две проблемы:

- поддержание грунтовых вод на достаточном уровне;

- устранение всех причин, которые могут спровоцировать повторный процесс засоления.

Если говорить о грунтовых водах, то здесь задействована дренажная система. На данный момент основным и пожалуй единственным методом удаления солей из почвы и повышения урожайности является применение промывных поливов.

Перед промывкой территория должна быть хорошо вспахана, иначе в противном случае, даже на самых небольших возвышениях и бугорках будут скапливаться и образовываться солончаковые пятна. В процессе промывки вредные соли опускаются намного ниже верхнего слоя почвы, таким образом их негативное действие на растение не проявляется.

Как правило, промывка почвы проводится в начале осени, ведь именно в этот период залегание грунтовых вод происходит максимально глубоко.

Если говорить о количестве воды, необходимой для промывки засоленной почвы, то здесь играет прямую роль степень ее засоления и механический состав земли. После проведения мелиоративных работ солончак становится пригодным для дальнейшего выращивания некоторых культурных растений, которые присущи данной местности.

Теоретические основы их проведения

Основой проведения мелиорации солончаков является приведение их в такое состояние, которое позволит использовать почву для выращивания любой сельскохозяйственной культуры. И решить этот вопрос можно лишь одним путем — путем удаления из почвы избытка солевых отложений. Для удаления лишней солей прибегают к различным способам.

Одним из методов является выращивание на солончаке диких солеустойчивых растений, которые как губка будут впитывать лишнюю соль из почвы. И хотя такие растения действительно существуют, ряд заранее проведенных подсчетов показывают, что эту мысль не так легко осуществить. К тому же, чтобы провести эту так званую биологическую мелиорацию потребуется, достаточно большое количество времени.

Единственным и самым верным способом удаления солей из грунта является растворение их в жидкости и дальнейшее удаление раствора, так происходит промывка почвы.

Когда грунтовые воды находятся к поверхности земли достаточно близко, и их отток по каким-либо причинам отсутствует в таком случае промывка почвы осуществляется при помощи устройства колекторно-дренажной сети.

Главное назначение дрен заключается в отводе для дальнейшего снижении уровня грунтовых вод. По мере скопления соленых грунтовых вод в дренаж они выводятся по коллекторной сети за пределы засоленной территории и таким образом уровень грунтовых вод опускается.

При сильно засоленных солонцовых почвах устройство дрен является необходимостью, иначе в противном случае в процессе промывки излишек жидкости может вызвать подъем соленых грунтовых вод, вплоть до их выхода на поверхность почвы, а это уже чревато более серьезными последствиями нежели просто наличие соли в грунте.

Если коллекторно-дренажная сеть по каким либо причинам отсутствует, то уровень грунтовых вод снижается очень медленно, а соли которые в них растворились остаются на поверхности земли, в таком случае почва вместо расселения еще больше засоляется. Поэтому коллекторно-дренажная сеть является основой мелиорации солончаков.

Дрены могут быть как вертикальные, так и горизонтальные.

- Горизонтальные дрены в свою очередь изготавливаются закрытого и открытого типа. На данный момент наиболее часто используются дрены открытого типа, в виде канавы до 2,5 метров глубиной.Важно: дрены будут выполнять свое прямое назначение лишь в том случае, когда уровень их дна будет находиться ниже уровня грунтовой воды.

- Вертикальные дрены используются значительно ниже, они представлены в виде скважины глубиной до 75 метров, в которую опускается медная труба.

При проведении дренажа почвы процесс промывки проходит в две фазы:

- Первая фаза — происходит удаление солей из корнеобитаемой зоны. Весь процесс начиная от промывки и заканчивая снижением уровня грунтовых вод занимает около 2,5 месяца.

- Вторая фаза — процесс выноса солей с грунтовых вод и вывод их за пределы территории. Как правило, такой процесс занимает до 15 лет. Довольно долгий период времени объясняется тем, что грунтовая вода от дрен передвигается достаточно медленно.

После проведения промывки солончаков проводится мероприятие направленное на увеличение их плодородия, которое включает внесение минеральных и органических удобрений.

Важно: после завершения процесса промывки, солончаки используются для посева солеустойчивых растений, таких как: ячмень, просо, пшеница.

Факторы, влияющие на низкое плодородие солонцов

Для солончаков характерно низкое природное плодородие. Данный тип грунта отличается небольшим запасом азотистых соединений и зольных питательных элементов. Помимо этого внушительное содержание водорастворимых солей оказывает токсичное действие для огромного количества сельскохозяйственных культур. Наиболее токсичным считается углекислый натрий, менее токсичен сернокислый натрий.

К основным причинам, которые влияют на низкое плодородие солончаков относятся:

- Тяжелый гранулометрический состав грунта.

- Наличие в почве большого количества тяжелых минералов группы смектиты.

- Отсутствие структурообразователя.

- Наличие гидрофильных окислов, которые способствуют цементированию почвенных агрегатов.

Способы, которые могут применяться, чтобы устранить или предотвратить засоление почв:

- Провести фитомелиорацию, которая подразумевает посев на засоленную территорию многолетних трав.

- Установка и применение специальных оросительных установок с дозированной подачей воды.

- Использование деминерализованной жидкости для орошения.

- Использование вертикальной и горизонтальной дренажных систем.

- Внесение удобрений природного происхождения.

- И самый широкоиспользуемый вариант — промывка грунтовых покровов пресными водами. Или же для устранения избытка солевых отложений можно использовать более дешевый метод — использование фосфогипса.

Трудно представить, что на изнеможенной палящим солнцем и избытком солевых отложений почве может что-либо расти, но проведя все необходимые мелиоративные мероприятия человек добился того, что почва стала пригодной для выращивания сельскохозяйственных растений или других целей.

Источник

Солончаки

Солончаки

| КиДПР | Галоморфные (отдел) |

| WRB | SOLONCHAKS |

| Площадь | 0,02% |

Условия формирования

Солончаки — это почвы, засоленные с поверхности, содержащие в верхней 10-сантиметровый толще легкорастворимые (токсичные) соли в количестве не менее 1% (по данным водной вытяжки). Солончаки чаще всего формируются в условиях аридного и семиаридного климата степной, сухостепной и полупустынной зон, в отрицательных элементах рельефа: котловинах, впадинах, поймах и дельтах рек, а также на приозерных террасах, берегах морей и озер. Накопление солей реализуется при выпотном или периодически выпотном водном режиме в условиях неглубокого залегания минерализованных грунтовых вод. На орошаемых и подтопляемых территориях возможно образование вторичных солончаков при подъеме уровня засоленных грунтовых вод и поступлении в почву солей в количестве, превышающем их вынос поливными водами. Растительность на солончаках сильно изрежена, представлена специфическими галофитными видами. Индикаторами засоления являются солерос и солянки.

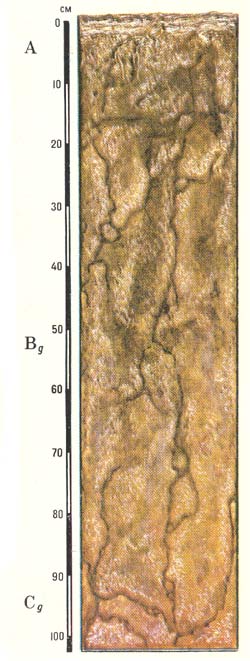

Морфологическое строение профиля

S(g) — Gs — CGs

Профиль солончаков морфологически слабо дифференцирован. Солончаковый горизонт S имеет оливково-палевую или серую окраску, бесструктурный и мало отличается от нижележащей толщи. Для него характерны обильные выделения солей в виде мелкокристаллических скоплений — прожилок и гнезд, присутствуют карбонаты и гипс. В сухом состоянии поверхность горизонта S покрыта солевой коркой толщиной от 0,5 до 2–3 см и (или) выцветами солей. Вскипание с поверхности. В профиле солончаков отмечаются сизые и ржавые пятна, а с 1–2 м и более ярко выраженные признаки оглеения. Грунтовая вода соленая, залегает на глубине 2–5 м. При более высоком положении грунтовых вод (1–2 м) под светлоокрашенным солончаковым горизонтом Sg лежит зеленовато-сизый глеевый засоленный горизонт Gs, сменяющийся засоленной глеевой почвообразующей породой СGs.

Основные почвообразовательные процессы

- Засоление

- Оглеение — необязательный процесс

Хозяйственное использование

Солончаки в сельском хозяйстве не используются, использовать их можно только после проведения мелиоративных мероприятий. Рассоление солончаков — дорогостоящий процесс, требующий больших количеств пресной воды и сложных дренажных сооружений, поэтому мелиорируют солончаки лишь там, где это жизненно необходимо.

Аналитическая характеристика солончака [131]

Свойства

Профиль солончаков не дифференцирован ни по гранулометрическому, ни по минералогическому, ни по химическому составам или дифференцирован слабо. Количество гумуса в верхнем горизонте обычно не превышает 1–2%. Если солончаки образовались при засолении луговых почв, то содержание гумуса может достигать 5% и более. В солончаках, наряду с легкорастворимыми солями, содержатся гипс и карбонаты, обычно без ярко выраженного максимума. На свойства солончаков влияет тип засоления (нейтральные соли вызывают коагуляцию почвенных коллоидов, щелочные — их пептизацию). Химизм засоления солончаков тесно связан с химическим составом солей грунтовых вод. Емкость катионного обмена составляет по всему профилю обычно 10–20 ммоль(экв.)/100 г почвы. Реакция хлоридных и сульфатных солончаков — нейтральная, содержащих в составе солей соду — щелочная.

Микроморфологическая характеристика

Солевые горизонты гидроморфных солончаков сульфатного химизма засоления характеризуются высоким содержанием новообразованных кристаллов гипса.

S Горизонт отличается средней пористостью и наличием свежих срезов корней (с высоким двупреломлением клетчатки) практически во всех порах-каналах. Материал характеризуется преобладанием мелких линзовидых кристаллов гипса в основной массе (мучнистая форма гипсовых новообразований), на поверхности гипсовых кристаллов отмечаются тонкие глинисто-карбонатные кутаны. Повышенная окарбоначенность гипсовой плазмы отмечена для отдельных микрозон. Образование мучнистых гипсовых новообразований происходит в зоне капиллярной каймы солончаков в условиях с частой сменой процессов иссушения-увлажнения.

В нижней части горизонта S материал становится более уплотненным, более окарбоначенным, с преобладанием гипсово-карбонатной плазмы. Характерно появление плотных глинисто-карбонатных конкреций разной формы и размерности. Наиболее крупные карбонатные конкреции неоднородны и состоят из микро- и криптокристаллических зерен кальцита и внутренних пор с тонкими кальцитанами. В наиболее пористых зонах появляются мощные гипсаны из неправильных по форме кристаллов гипса.

Gs Для нижних оглеенных горизонтов характерны агрегаты с глинисто-пылевато-карбонатной плазмой, без включений тонких кристаллов гипса в основной массе. В свою очередь, размер и микроформы гипсовых новообразований существенно увеличиваются. Наиболее крупные и правильные по форме линзовидные кристаллы гипса приурочены к порам и расположены в зоне полного водонасыщения вблизи уровня грунтовых вод. Видно, что их рост вызывает разрушение глинисто-пылевато-карбонатного материала, унаследованного от почвообразующего материала [31, 243, 280].

- Солончаки, масштаб 1:60 000 000

Источник

Солончак почва уровень плодородия

| Если Вам понравился и пригодился наш сайт — кликните по иконке «своей» социальной сети: | ||

| Пожалуйста, ставьте гиперссылку на сайт www.ecosystema.ru если Вы копируете материалы с этой страницы! Во избежание недоразумений ознакомьтесь с правилами использования и копирования материалов с сайта www.есоsystеmа.ru | |

| Пригодилась эта страница? Поделитесь ею в своих социальных сетях: | |

Почвы имеют следующее морфологическое строение:

Почвы имеют следующее морфологическое строение: Солончаки гидроморфные типичные

Солончаки гидроморфные типичные