Разнообразие почв (черноземы, песчаные, глинистые, каштановые, подзолистые, серые лесные, солончаковые почвы)

В разных областях нашей страны, не говоря уже о разных странах мира, содержание питательных веществ и других составных частей в почве различно. Это обусловливает разнообразие почв.

Распространены черноземы, песчаные, глинистые, каштановые, подзолистые, серые лесные почвы. Лучше всего растения растут на черноземах. Эти почвы богаты органическими веществами, содержание которых может достигать 20 %. Темную окраску, как мы уже вспоминали, им придает гумус, или перегной (рис. 64, 1). Именно он обеспечивает высокое плодородие этих почв. На вид черноземы комковато-зернистые, в них хорошо проникает вода и воздух (рис. 64, 2). На болотах образуется сплошная масса. Она состоит из полуразложившихся растительных остатков, песка и глины (рис. 65). Это торф. Его используют как плодородную добавку к почве.

|

| Рис. 64. Перегной (1), чернозем (2) |

|

| Рис. 65 Торф — плодородная добавка к почве |

В составе песчаных почв, как свидетельствует их название, преобладает песок. Особенностью песчаных почв является то, что вода легко проходит сквозь такую почву, то есть не удерживается в ее верхнем слое. Поэтому корням растений не хватает влаги. Гумуса в песчаных почвах значительно меньше, чем в черноземах, поэтому они малоплодородны.

Глинистые почвы, наоборот, имеют достаточный запас питательных веществ. Однако увлажненная дождем глина склеивает составные части почвы, из-за чего она становится плотной. Если это свойство глины полезно в гончарстве (изготовление глиняной посуды и пр.), то почвам оно вредит. После дождя глинистые почвы, в отличие от песчаных, сохнут медленно, на них надолго остаются лужи, что ухудшает поступление в почву воздуха. Это усложняет их обработку. Материал с сайта http://worldofschool.ru

Подзолистые почвы по цвету напоминают пепел. Они имеют незначительное содержание гумуса (1-3 %), достаточно увлажнены.

Серые лесные почвы богаче питательными веществами, чем подзолистые.

Каштановые почвы названы так за их коричневый цвет. Во- обще-то они способны обеспечивать растения питательными веществами. Однако из-за того, что эти почвы расположены в засушливых районах, без дополнительного увлажнения (полипа) высокие урожаи вырастить на них не удается.

О солончаковых почвах также говорит их название. В них повышенное содержание солей. Не всем растениям это подходит. Поэтому на таких почвах растительность более бедная, чем на черноземах.

Источник

Изучение и сохранение почвенного разнообразия

Педоразнообразие

Термин «почвенное разнообразие» или «педоразнообразие» пока не имеет строгого и однозначного определения. Большинство почвоведов, используя этот термин, имеют в виду качественную характеристику состава почвенного покрова определенной территории. К этой обобщенной характеристике часто добавляется информация о присутствии редких, эндемичных и исчезающих почв, повышающих почвенное разнообразие территории.

Несмотря на отсутствие общепринятого определения этого понятия, как часто бывает в естественнонаучных исследованиях, на протяжении последних десятилетий работы в этой области развиваются в различных направлениях: развитие количественных методов оценки строения почвенного покрова конкретных регионов, рассмотрение связи почвенного разнообразия с биологическим разнообразием, выявление взаимозависимости педоразнообразия с изменением экологических факторов, разработка индексов почвенного разнообразия, пригодных для использования в геостатистике и др.

В работе П.В. Красильникова с соавторами рассмотрены методические основы исследований почвенного разнообразия с акцентом на его количественную оценку. Показано, что применение индексов и моделей почвенного разнообразия может быть использовано при решении трёх основных задач в почвоведении: для проведения сравнительно-географического анализа разных территорий, для проведения сравнительно-исторического анализа в процессе эволюции ландшафта, а также для выявления связи биологического и почвенного разнообразия. Упоминаются сходные географические концепции георазнообразия и ландшафтного разнообразия. Рассмотрены ограничения в использовании количественной оценки почвенного разнообразия, связанные с привязкой показателей разнообразия к системам классификации почв и исходным почвенным картам. Обсуждается интерпретация результатов оценки педоразнообразия, отмечена невозможность использования в почвенных исследованиях научного объяснения, разработанного для анализа биологического разнообразия. Выделены основные перспективные направления исследований почвенного разнообразия: это оценка функционального разнообразия почв по их свойствам, интеграция с методами оценки вариабельности почв на основе геостатистики и оценка педоразнообразия в разных масштабах.

Почвенное разнообразие на территории России

Неоднородность состава и свойств почв, их вида, рода, типа определяет характер почвенного покрова и как природное явление представляет огромный интерес и с научной, и с практической точек зрения.

Таксономическое педоразнообразие, или разнообразие почвенного покрова (разнообразие отдельных почв или групп почв на определённой территории) рассматривали в качестве меры реализации почвообразующего потенциала природных факторов, один из аспектов проявления которого заключается в способности формирования разнообразия генетических почвенных горизонтов в почвенном профиле и почвенных тел в почвенном покрове.

Для оценки степени дифференциации материалов исходных пород в почвенные тела и почвенные покровы введены индекс вертикальной дифференциации — Ivd и индекс пространственной латеральной дифференциации — Ild (red). Эти параметры рассчитаны в ГИС в соответствии со строением почвенного покрова, показанного на Почвенной карте Российской Федерации масштаба 1: 2 500 000, в рамках пространственной структуры Карты почвенно-экологического районирования Российской Федерации масштаба 1:2 500 000.

Наибольшее почвенное разнообразие на равнинах установлено для зон дерново-подзолистых почв южной тайги и серых лесных почв лиственных лесов. Эти зоны расположены на границе бореального и суббореального географических поясов и характеризуются широким распространением динамически зрелых почв. Также сложноорганизованные почвенные покровы и почвенные профили сформированы в горных провинциях Алтая и Кавказа.

Биологическое и почвенное разнообразие

Для человека биологическое разнообразие — не только основной ресурс, источник пищи, комфортности среды, но и фактор стабильности жизненных условий. Состояние атмосферы, гидросферы и климата Земли поддерживается деятельностью живых организмов. Однако, при общем понимании проблемы, значение некоторых важнейших факторов формирования биоразнообразия недооцениваются. Это касается, в частности, почвы и почвенного покрова Земли. Известно, что между почвами и населяющими их сообществами живых организмов существует теснейшая взаимозависимость, следовательно, проблему сохранения биоразнообразия невозможно решить, не сохраняя разнообразие почв. Создание условий для сохранения и восстановления биоразнообразия — это та сторона производственной деятельности человека, которая до настоящего времени, далеко не соответствует масштабам сельскохозяйственной деятельности. С проблемой сохранения биоразнообразия на Земле теснейшим образом связана задача сохранения разнообразия почв, структур почвенного покрова, сохранения естественных, в том числе редких и исчезающих почв.

Роль почвы в формировании и сохранении биологического разнообразия.

Почвы являются уникальной средой обитания и жизнедеятельности самых разнообразных форм земной жизни — от микроорганизмов до высших растений и позвоночных животных. По данным генетиков в почвах представлено 92% ныне известного генетического разнообразия животных и растений, а общая биомасса растений и животных, связанных с почвенным покровом Земли составляет 99,8% всей биомассы планеты Земля.

Выдающимися отечественными учеными показано, что между почвами и населяющими их сообществами живых организмов существует теснейшая связь и взаимозависимость, что каждому типу и виду почв свойственны только им присущие виды сообществ растений и микроорганизмов, животных. Отсюда следует, что проблему сохранения биоразнообразия невозможно решить, не сохраняя разнообразие естественных почв, в том числе редких и исчезающих.

Значение почвы для поддержания разнообразия жизни, прежде всего, связано с ее средообразующей ролью. Почва — важнейший фактор формирования условий для существования всего разнообразия жизни. В то же время, сами экосистемные функции почв определяются уровнем разнообразия экосистем.

Сохранение природного разнообразия почв России в пределах особо охраняемых природных территорий

Почвы нередко рассматриваются лишь как субстрат для существования экосистем, а не как их неотъемлемый компонент. В природоохранной практике поддержание исторически сложившихся круговоротов вещества и энергии в биосфере, сохранение природного разнообразия экосистем и генетического разнообразия организмов традиционно не связываются с сохранением разнообразия естественных почв.

Однако на разнообразие биоценозов, помимо общебиосферных закономерностей распределения живой природы (зональных и провинциальных), значительно влияют геоморфологические и геологические составляющие, такие как рельеф местности, уровень и состав грунтовых вод, химические и физические свойства почвообразующих пород. В большинстве случаев геоморфологические и геологические факторы влияют на состав и особенности функционирования биоценоза через почву, которая является звеном, связывающим воедино геосферные и биосферные составляющие единого круговорота вещества и энергии в биосфере.

Почвы представляют собой основную среду обитания генетически разнообразных видов растений, животных и микроорганизмов и являются наглядным отражением физико-географической и биоклиматической обстановки и истории развития территории. Поэтому сохранение разнообразия почв является непременным условием сохранения разнообразия природных комплексов в сети особо охраняемых природных территорий.

Оценка представленности разнообразия естественных почв России в системе государственных особо охраняемых природных территорий

На основе анализа картографической информации — векторной версии карты «Почвы» масштаба 1:15 000 000 оценена репрезентативность системы ООПТ. Проведенное исследование показало недостаточный охват почвенного разнообразия России заповедниками и национальными парками.

Выявилось, что в заповедниках и национальных парках России не представлено 16 почв и 8 почвенных комплексов из 76 выделов почвенной карты, т.е. треть почв страны (если рассматривать природное разнообразие почв на классификационном уровне). Общая площадь их ареалов составляет 11.36% от площади суши России. Из самых значительных по площади и характерных для определенных регионов почвенных выделов можно отметить следующие: наиболее плодородные почвы (мицеллярно-карбонатные чернозёмы и лугово-чернозёмные почвы), совершенно уникальные, характерные для единственного региона на Земле — мерзлотные палевые и палевые осолоделые и весьма интересные с естественно-научной точки зрения — почвы со вторым гумусовым горизонтом.

Источник

Образование почв и их разнообразие

Урок 22. География 8 класс (ФГОС)

В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

Чтобы получить доступ к этому и другим видеоурокам комплекта, вам нужно добавить его в личный кабинет, приобрев в каталоге.

Получите невероятные возможности

Конспект урока «Образование почв и их разнообразие»

На поверхности Земли находится необыкновенный слой вещества. Он всем нам хорошо знаком, так как без него невозможна жизнь на Земле. Это почва — верхний плодородный слой земной коры, насыщенный влагой и воздухом, в основном покрытый растительностью.

Почва должна быть рыхлой для того, чтобы хорошо пропускать воздух и воду. Эти вещества необходимы для питания и дыхания корней растений. Ведь именно через корни растения из почвы получают необходимые им минеральные вещества.

Но поглощать минеральные вещества растения могут, только если они переработаны и растворены в воде. А помогают в переработке веществ: воздух, кислоты и, конечно, микроорганизмы. Эти невидимые глазу процессы происходят в почве.

Любая почва состоит из нескольких составных частей, которые взаимосвязаны, зависят друг от друга и в своём единстве образуют почву. Во-первых, это минеральная часть почвы — почвообразовательная или материнская порода, т.е. та порода, на которой происходит почвообразовательный процесс.

Составной частью почвы является почвенный раствор, или вода, попавшая в почву с атмосферными осадками промывшая органические остатки, находившиеся на поверхности почвы, и растворившая минералы, которые слагают почвообразующую породу.

В порах почвы, кроме влаги, находится почвенный воздух — это атмосферный воздух, обогащённый газообразными продуктами жизнедеятельности растений и животных, продуктами химических процессов, происходящих в ходе почвообразования.

Главное, что отличает почву от горной породы, — наличие органической части. Сюда входит живое органическое вещество — корни растений, микроорганизмы, население почвы (насекомые, личинки, черви) и неживое органическое вещество — это растительный опад, а неразложившиеся остатки растений — перегной, и гумус — химические органические соединения (гумусовые кислоты). Гумус накапливается в верхней части почвы. Необходимые растениям питательные вещества содержатся в этом слое: азот, фосфор, сера и др. Поэтому чем толще слой гумуса, тем плодороднее почва.

Плодородием называют способность почвы обеспечивать растения питательными веществами и влагой в количестве, достаточном для их роста и развития.

Гумус окрашивает почву в тёмный цвет. Поэтому почву, содержащую большое количество гумуса, называют чернозём. Это самая плодородная почва на планете.

Почва возникла на Земле в результате длительных и сложных процессов.

Сотни миллионов лет назад горные породы под влиянием воды и больших перепадов температур разрушались, образуя рыхлый слой из песка, глины и мелких камешков. Биологические остатки перегнивали под воздействием живущих в земле микроорганизмов — бактерий и грибков. А после появления на суше животных почва стала обогащаться ещё их останками. Ни песок, ни глина не являются почвами до тех пор, пока в них не будет гумуса.

Почвообразующие породы могут очень сильно различаться в зависимости от того, какими экзогенными процессами они были образованы.

Ледники отлагают морену — разнообломочный и разносортный материал, талые ледниковые воды — тонкий мелкий песок, море — песок, глину, галечники.

Если почва образуется на песке, то сквозь него легко уходит вода. Ценные минеральные соли вымываются. Такая почва бедна, хотя в ней много ходов, пространства для воздуха. Почва, образованная на слоях глины, наоборот хорошо удерживает воду. Но плохо пропускает воздух. Посевы на ней могут вымокать.

Однако редко почвы возникают на чистом песке или глине. В зависимости от соотношения между этими горными породами почва может быть нескольких типов:

1. Песчаная (более 90 % её состава — это песок),

2. Супесчаная (80-90 % её состава — это песок),

3. Суглинистая (25-50 % её состава — это глина),

4. Глинистая (более 50% её состава — это глина).

Суглинистая почва считается наиболее плодородной, так как обладает всеми достоинствами песчаной и глинистой почв, но лишена их недостатков.

Климат также является одним из условий почвообразования и географического распространения почв. Это тепло и влага, определяющая интенсивность промыва, скорость протекания химических реакций. Каждый тип климата, каждая его разновидность, характеризующиеся своими количественными и качественными показателями, по-своему направляют протекание почвообразовательных процессов, определяют их набор, каждому климату соответствует свой зональный тип почв.

Взаимодействие климата с материнскими породами — одно из основных условий почвообразования. Так, например, сухость климата и большое скопление солей в материнских породах на севере Прикаспийской низменности являются главной причиной образования солончаков.

Своеобразны условия образования почв в поймах крупных рек. Тут каждое новое половодье перекрывает ранее образовавшуюся почву наносами ила или песка, так что в разрезе получается «слоёный пирог» из чередования различных речных наносов. На многолетней мерзлоте в тайге Восточной Сибири формируются особые таёжно-мерзлотные почвы. Питательные вещества этих почв не проникают далеко вглубь, так как мерзлота мешает промыванию грунта. А в самом южном районе страны — в предгорьях Западного Кавказа — на вулканических горных породах под лесами в условиях повышенных влажности и тепла образуются желтозёмы и краснозёмы.

Рельеф регулирует распределение поверхностной влаги и возможность поступления влаги подземной. При одном и том же количестве выпадающих осадков в понижениях рельефа влажность почвы всегда выше, чем на возвышенностях. Кроме того, по склону вниз переносятся мелкие частицы почвообразующей породы: у подножья порода тяжелее (суглинок, глина), вверху легче (супесь, песок).

Нельзя не учесть фактор времени. Ведь образуется почва очень-очень медленно: примерно за 100 лет её толщина увеличивается на 0,5-2 см. Но это среднее значение. Например, на твёрдых породах, таких, как гранит, слой почвы в 2,5 см появится за 1200 лет. А вот на песке или на вулканическом пепле для этого потребуется всего несколько десятков лет.

Основоположником учения о почвах является русский учёный Василий Васильевич Докучаев. Он доказал, что почва — это самостоятельное природное тело и её образование есть сложный процесс взаимодействия пяти природных факторов почвообразования: климата, рельефа, растительного и животного мира, почвообразующих пород и времени.

Василий Васильевич Докучаев

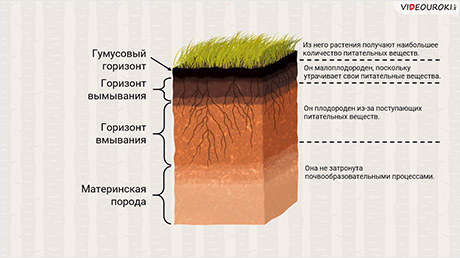

Он объяснил, что почва состоит из последовательно сменяющих друг друга слоёв (или горизонтов), которые образуются в результате изменения исходной горной породы в процессе почвообразования. Вертикальная последовательность горизонтов образует почвенный профиль.

Докучаев справедливо назвал почвы «зеркалом ландшафта», ведь почва определяет растительный покров и сама зависит от него, а взаимодействие этих двух компонентов в условиях данного рельефа и климата создаёт облик ландшафта.

Докучаев посвятил жизнь изучению почв России. Создал первую в мире классификацию почв.

Природные условия на территории нашей страны очень разнообразны. Также разнообразны и связи между компонентами природы. Это разнообразие взаимосвязей определяет разнообразие почв. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на почвенную карту — пестрота её цветов свидетельствует о наличии в разных районах нашей страны различных почв.

Почвенный слой имеет относительно небольшую толщину. Она колеблется от нескольких сантиметров в горных и полярных районах до 2 м и более у чернозёмов. Средняя мощность почв, встречающихся на территории России, редко превышает 1 м. В строении почв выделяют несколько слоёв, или почвенных горизонтов. Главное отличие этих горизонтов — их цвет. Есть горизонты более светлые и более тёмные. Между почвенными горизонтами существует постоянный обмен веществ. Строение почвы в большой степени зависит от условий её образования. Поэтому далеко не всегда почвенные горизонты выражены одинаково хорошо.

Верхний слой, в котором накапливается гумус, имеет тёмный цвет (по цвету кислот) и носит название гумусового горизонта. Из него растения получают наибольшее количество питательных веществ.

Ниже располагается светлоокрашенный слой, который образовался в результате промыва породы почвенным раствором, — горизонт вымывания (или эллювиальный). Горизонт вымывания оказывается малоплодородным, поскольку утрачивает питательные вещества. Этот горизонт гораздо светлее гумусового горизонта.

Питательные вещества вместе с водой поступают в третий почвенный горизонт — горизонт вмывания (или иллювиальный). Он имеет рыже-коричневый цвет и достаточно плотный. Поступающие в горизонт вмывания питательные вещества придают ему плодородие. Конечно, оно не сравнимо с плодородием гумусового горизонта.

Глубже поток почвенной влаги уже не проникает, так как там находится материнская порода, незатронутая почвообразовательными процессами.

Смену почвенных горизонтов можно проследить по изменению облика корней растений. В гумусовом горизонте, богатом питательными веществами, они сильно ветвятся. Здесь множество мелких корешков. В горизонте вымывания корень приобретает вид стержня, который, не ветвясь, уходит вниз. В горизонте вмывания, обладающем некоторым плодородием, корни растений вновь начинают густо ветвиться.

Источник