Сосновый лес: описание, видовой состав

Название насаждений зависит от преобладающего в древостое растения. Сосновый лес состоит в основном из сосны. При этом могут расти другие хвойные и лиственные породы. В молодых сосняках обычно мало подроста и подлеска, в старых встречаются кустарники, травы, мхи, грибы, ягоды. В зависимости от местности, почвы, уровня влажности и прочих условий выделяют несколько видов сосновых боров.

Распространение

Леса России составляют 1/5 часть мировых насаждений, из них 16,2% заняты сосняком. Данная хвойная порода растет повсеместно, но боров нет на севере Хабаровского края, северо-востоке Якутии, в Магаданской области, на большой территории Дальнего Востока. В степной зоне насаждения на юге характеризуются островным расположением. Наиболее распространенный вид породы – сосна обыкновенная, также встречаются 12 дикорастущих, около 70 привезенных из прочих стран, а также гибридов.

Сосновые леса произрастают на участках, состоящих из дюнных холмов, ровных плато. Боровые террасы возникли на высоких речных площадках. Ленточные вечнозеленые боры тянутся полосами вдоль рек по песчаным несцементированным водным отложениям. Сосна часто не выдерживает конкуренции других пород, поэтому встречается в местностях, не подходящих для прочих культур.

Наиболее известные в России боры:

- Бузулукский – граница, проходящая между Самарской и Оренбургской областями;

- Серебряный – запад Москвы;

- Барнаульский ленточный – Алтайский край.

Типы сосновых лесов

Насаждения различаются друг от друга по высоте, годовому приросту, накоплению древесины (продуктивности), почве, подлеску, травянистой растительности. Первая типология была разработана Морозовым Г. Ф., далее дополнялась и пересматривалась Сукачевым В. Н., Погребняком П. С., Алексеевым Е. В. Наиболее распространен вариант Сукачева В. Н., разделяющий насаждения по основной породе и наличию других культур, образующих последующие ярусы при учете характеристики грунта и прочих условий окружающей среды.

Основные типы сосновых лесов:

- лишайниковый (сухой);

- зеленомошник (свежий бор – брусничный, черничный);

- сфагновый (по болоту);

- болотно-травяной (илистый, приручьевой);

- долгомошник (сырой);

- сложные сосняки.

На заметку! Типы постепенно сменяются друг другом. Также растения постоянно изменяют условия существования, в результате нарушения биогеоценоза состав леса меняется.

Лишайниковый бор

Разрастается на бедных песчаных грунтах с волнистым рельефом. На возвышенностях растет сам сосняк, низины заняты зелеными мхами. Часто занимает вершины высоких песчаных дюн. Почвы слабоподзолистые, сухие, лежат на древних аллювиальных песках. Грунтовые воды протекают глубоко, корневая система сосен не может до них дотянуться.

Древостой в лишайниковом сосновом бору невысокий, неравномерный, стволы с повышенной сучковатостью. Подрост встречается редко, представлен соснами, иногда березами. Подлесок составляют дрок красильный, ракитник русский, попадаются кустики розмаринолистной ивы. Трав мало, покров состоит в основном из разновидностей, предпочитающих сухую почву – заячья капуста, кошачья лапка, гвоздика песчаная, толокнянка, очиток едкий. В грунтовом покрове развиты лишайники – кладонии лесная и оленья, пестильга собачья, цетрария исландская.

Лесовозобновление в районе вырубок и гарей затруднено по причине сухого грунта и зараженности личинками майского хруща. Сосновый лес часто подвергается пожарам, но остается достаточно устойчивым, поскольку пригоден только для данной хвойной породы. Производительность беломошника низкая, для хозяйственных вырубок не используется. Верхний ярус часто занимает сосна обыкновенная примерно одного возраста.

Зеленомошник

Другие названия кисличник, кислично-зеленомошный, свежий бор, брусничник, черничник. Лес занимает ровные или слегка волнистые поверхности, представлен соснами, реже с примесью березовых деревьев. Производительность достаточно высокая, зависит от подвида, например, кисличник считается самым богатым источником древесины. Почва песчаная, развита на древних аллювиальных песках, слабо- и среднеподзолистая. Грунтовые воды протекают на глубине около 3-4 м.

Растительность представлена 50 разновидностями травянистых культур. Наиболее распространены зимолюбка зонтичная, кошачья лапка, грушанка однобокая, марьянник луговой, вейник тростниковидный. Моховой покров лучше всего развит в зрелых сосняках, в основном встречаются дикран волнистый и мох Шребера, после пожара распространяется можжевельниковидный политрихум.

Сфагновый

Сосновый лес развивается в переувлажненных районах. Сфагновый бор растет в плоских низинах, речных платформах, водоразделах. При достаточной влажности данный тип сосняка встречается на бессточных равнинах с бедным грунтом и на участках распространения карбонатной морены. Почвы торфяные, кислые, содержат мало зольных веществ. Древостой низкорослый, редкий, производительность низкая, поэтому рубки здесь не проводятся.

Моховой покров представлен сфагнумом, впитывающим воду, как губка даже при выпадении атмосферных осадков. Травянистый и кустарниковый покров представлен багульником, голубикой, подбелом, осокой, пушицей, морошкой, сабельником болотным. В составе древостоя встречается береза.

Сфагново-травяной

Данная разновидность леса из сосны произрастает на окружной линии болот, заболоченных участках рек и ручейков, берегах озер. Деревья растут медленно, небольшой высоты, на некотором расстоянии друг от друга. Сфагнум развивается сплошняком. Зеленые виды мха встречаются на кочках и возвышенностях. Прочая растительность соснового леса – ива, морошка, осока, вахта трехлистная, пушица, кассандра, багульник. В местах со стоячими водами встречаются частуха подорожниковая и белокрыльник.

Долгомошник

В России распространен в основном на севере европейской части. Растет на сырых, сильнооподзоленных, слабодренированных супесях, суглинках и песчаниках, расположенных на заболоченных равнинах. Грунтовые воды протекают близко к поверхности. Подлесок редкий, представлен ивой и крушиной. Много кукушкина льна, черники, можно увидеть кустарники голубики. Производительность низкая, после вырубки соснового леса заболоченность участка усиливается.

Сложный

Характеризуется наличием широколиственных пород, таких как дуб, липа, лещина. Густо набитый подлесок кроме того заполнен жимолостью, бересклетом, бузиной. Почва дренированная, увлажненная, питательная. Сложный сосняк часто сменяется лесопосадкой с осиной, липой, березой. Редко встречается в северных регионах. На юге основную хвойную породу вытесняет ель.

Растения соснового леса

В зависимости от условий окружающей среды изменяется видовой состав среднего и нижнего ярусов. В хвойно-лиственных лесах сосна часто проигрывает в конкурентной борьбе за питательный грунт. В бору дополнительно могут расти береза, липа, дуб, лещина. Кустарников гораздо больше, в основном вересковые разновидности. В сосновом бору можно собирать шиповник, чернику, бруснику. Хорошо растут грибы:

На заметку! Отправляясь в сосновый лес для сбора грибов необходимо помнить, что встречается много ядовитых – мухоморы, бедная поганка, ложный опенок.

Микроклимат бора подходит папоротникам, суккулентам, травянистым растениям. Весной расцветают подснежники, пролески, ландыши, крокусы. Под сосной хорошо растут мускари, сон-трава, буквица лекарственная, колокольчики. Можно встретить целые полянки ароматной земляники, заросли можжевельника, кустики рябины. Экосистему дополняют разнообразные мхи и лишайники.

Польза и значение

Сосновый лес вырубается с целью получения древесины высокого качества. Выделяемая стволом живица используется в медицинских целях. Через 10-15 лет после вырубки пни перерабатывают для выделения пневого осмола для лесохимического производства. Бор богат на вкусные орешки, съедобные грибы, ягодки.

В окрестностях соснового леса объем атмосферных осадков и влажность воздуха значительно выше. Данное свойство применяется в близлежащих полях, поскольку происходит скопление снега, способствующее повышению урожайности. Мощная, развитая корневая система сосен укрепляет овраги и горные склоны, склеивает песчаники, защищает от появления песчаных заносов. Лес сохраняет почвенные воды, снижает вероятность селевых потоков и снежных лавин.

Сосновый бор оказывает санитарно-гигиеническое воздействие на окружающую среду. По количеству выделяемых растениями фитонцидов, убивающих болезнетворные микробы, это самый богатый лес. Кроме того, сосна обогащает воздух благотворно влияющими на организм человека соединениями.

Хвойные леса характеризуются меньшим разнообразием растительности на среднем и нижнем ярусах по сравнению с прочими. Видовой состав меньше широколиственных насаждений, но представлен множеством полезных растений. Большую часть сосняка занимает сосна обыкновенная.

Источник

Естественное восстановление лесов

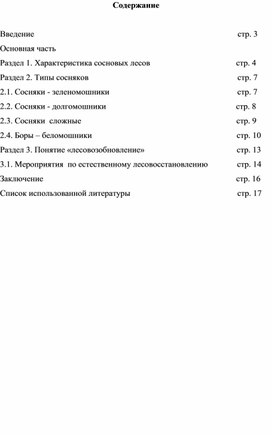

Раздел 1. Характеристика сосновых лесов стр. 4

Раздел 2. Типы сосняков стр. 7

2.1. Сосняки — зеленомошники стр. 7

2.2. Сосняки — долгомошники стр. 8

2.3. Сосняки сложные стр. 9

2.4. Боры – беломошники стр. 10

Раздел 3. Понятие «лесовозобновление» стр. 13

3.1. Мероприятия по естественному лесовосстановлению стр. 14

Заключение стр. 16

Список использованной литературы стр. 17

Сосновые леса занимают второе место по площади (примерно 16%) среди лесов России, уступая лишь лиственничникам. Они распространены от Белого моря до низовий Дона, от западных границ до Центральной Якутии и Алданского нагорья.

Сосна — порода быстрорастущая, светолюбивая, нетребовательная к теплу и влаге. Ее можно встретить на сухих боровых песках и сфагновых болотах, на голых меловых склонах и гранитных скалах. Часто сосновые леса приурочены к песчаным и щебнистым почвам. Сосна очень чувствительна к загрязнению атмосферы. Особенно вреден для нее сернистый газ.

Сосна легко поселяется на открытых участках, выступая в роли дерева-пионера, поэтому часто она формирует производные насаждения на месте темнохвойных лесов после вырубок и пожаров.

Под пологом сосновых лесов всегда много света, так как сосна не образует густых тенистых насаждений. Поэтому травяной покров в сосняках сравнительно разнообразен (кроме самых сухих и бедных участков) и состоит из светолюбивых видов. В нем, как в никакой другом, много растений, зеленых в течение круглого года, и видов различного географического происхождения. Наряду с типичными представителями тундры и тайги — вечнозелеными грушанками, плаунами, брусникой, зимолюбкой, исландским и оленьим мхами здесь растут злаки песчаных степей: овсяница Беккера, келерия сизая, ковыль перистый. «Северянами» являются также кустарничек вереск с мелкими чешуевидными листьями, розовыми невянущими кожистыми цветами и пушистыми плодами; ягодный кустарничек черника с зелеными побегами, перерабатывающими, как и все зеленые листья, энергию солнца; некоторые папоротники — представители седой старины, имевшие значительное распространение за миллионы лет до появления на Земле человека.

Раздел 1. Характеристика сосновых лесов

Сосновые леса широко распространены почти во всей зоне тайги и заходят в другие зоны ( тундру , широколиственные леса , лесостепь, степь и даже в полупустыню). Сосна нетребовательна к почве, светолюбива и образует леса на самых различных почвах.

Под полог этих лесов проникает много света. За пределами зоны тайги сосновые леса встречаются на песчаных почвах и на меловых обнажениях. Сосновые леса Европейской части и Западной Сибири, исключая самые южные, сходны между собой. Много общего они имеют и со среднесибирскими сосняками.

В таежной зоне этих областей наиболее широко распространены сосняки-зеленомошники. Почва в этих местах покрыта ковром из зеленых мхов, а в травяно-кустарничковом ярусе обычны брусника, черника, багульник, круглолистная, малая, средняя и зеленоцветковая грушанки, линией, ортилия, костяника, гудайера, луговой марьянник, иван-чай, золотая розга, майник, седмичник, кислица, лесная герань, годичный, була-вовидньш и сплюснутый плауны, лесной, болотный и луговой хвощи, щитовники — мужской, Линнея, ланцетно-гребенчатый и буковый. Па севере к ним добавляются вороника, одноцветка, калипсо, извилистый луговик и другие виды.

В сосновых лесах южной тайги кустарничков меньше, чем в более северных сосняках, но зато усиливается роль травянистых растений, среди которых наиболее обычны наземный и тростниковый вейники, поникший перловник, волосистая и пальчатая осоки, волосистая ожика, высокий борец, сныть, зеленчук, душистая купена, ландыш, медуница, средний клевер, лесной горошек, сон-трава. На сухих бесплодных песках в северной и средней частях таежной зоны в сосняках образуется сплошной покров из кустистых лишайников; травянисто-кустарничковый покров здесь развит очень слабо, растения растут изолированно друг от друга, видовой состав их крайне беден. Здесь растут толокнянка, вороника, брусника, овечья овсяница, зимолюбка, извилистый луговик и немногие другие виды. В сосняках южной части тайги и зоны широколиственных лесов на таких же местообитаниях встречаются многие степные виды, а также растения , характерные для песчаных почв: типчак, овечья овсяница, наземный вейник, зимолюбка, серебристая лапчатка, молодило, сплюснутый плаун, змееголовник Рюйша, песчаная Фиалка, цмин, бурачок Гмелина и другие.

В таежной зоне широко распространены заболоченные сосновые леса: изредка они встречаются за пределами зоны тайги. В них сильно разрастаются багульник, морошка, голубика, клюква, пурпурный и сероватый вейники, голубая полиция, осоки — сероватая, шаровидная, двудомная, волосистоплодная, влагалищная пушица, калган, вахта, круглолистная росянка и другие виды.

В сосняках Средней Сибири часто значительную примесь образует лиственница: в них хорошо развит подлесок, а в травяно — кустарничковом ярусе преобладают брусника, голубика, тростпи-ковидиый вейник, русский ирис, сон-трава и другие виды; напочвенный покров образован мхами и лишайниками.

В горах Крыма сосновые леса образованы в основном крымской сосной и растут на южных склонах на высотах от 250-300 до 900-1000 м над у. м. В нижней части этого пояса растут сосняки со вторым ярусом из красного можжевельника. Травяной покров в них разрежен и состоит из сборной ежи, берегового костра, травянистого дорикниума, безлистной чины, смолистой псоралеи и других видов. На высотах 700-800 м над уровнем моря произрастают сосняки со вторым ярусом из пушистого и скального дуба и подлеском из кизила и мушмулы. Их травяной покров состоит из таежных растений вперемежку с крымскими: одпоцветки, зеленоцветковой грушанки, подъельника, кроваво-красной герани, трижды-тройчатого пиона, бесстебельного первоцвета, красного пыльцеголовника и других. На больших высотах к крымской сосне примешивается крючковатая сосна и постепенно замещает ее. В лесах из крючковатой сосны имеется примесь крымского бука; в травяном покрове здесь встречаются растения, характерные для буковых лесов : складчатый подснежник, многоцветковая купена, ландыш, зеленоцветковая любка, пятилисточковая зубянка, чесночница, широколистный колокольчик.

На Кавказе сосновые леса из крючковатой сосны поднимаются на западе до высоты 2-2,5 тысячи м над у. м. и образуют верхнюю границу леса. Кавказские сосняки очень похожи на описанные выше таежные сосновые леса: в них почти всегда есть покров из зеленых мхов, а в травяно-кустарничковом ярусе растут обычные растения хвойных лесов: брусника, черника, вороника, линнея, кислица, грушанки, вороний глаз.

В Западном Закавказье встречаются сосняки, в травяном покрове которых наряду со средними и крупными злаками растут многие виды разнотравья. Таежные леса имеют важнейшее значение для народного хозяйства. Это источник ценной строительной древесины и сырья для целлюлозно-бумажной и лесохимической промышленности. Сибирская и корейская кедровая сосна дают ценные кедровые орешки.

Раздел 2. Типы сосняков

Сосновые леса разделяются на группы: сосняки-зеленомошники, сосняки-долгомошники, сосняки сложные, боры-беломошники, сосняки сфагновые и сосняки болотно-травяные.

Боры-зеленомошники распространены гораздо более широко, чем боры-беломошники, и произрастают также на бедных песчаных почвах, но несколько более богатых водой. Как правило, это места с ровным или слабо наклонным рельефом.

В борах-зеленомошниках сосна достигает высоты 20- 25 метров и кроме нее в первом (самом высоком) ярусе попадаются единичные березы. Кустарников в таком лесу немного и они представлены отдельными кустами можжевельника, рябины, крушины, ивы. Общим признаком боров-зеленомошников является хорошо развитый покров из зеленых мхов, к которым иногда примешиваются кукушкин лен и сфагнум (в понижениях). Травяной покров в этих лесах разрежен и представлен ожикой волосистой, марьянником луговым, грушанками, седмичником, плаунами. Какие растения составляют основную массу напочвенного покрова, боры-зеленомошники разделяют на мелкие категории.

К соснякам-зеленомошникам относятся три основные типа леса: бор-брусничник распространен на свежих малоплодородных супесчаных и песчаных почвах. В напочвенном покрове преобладает брусника.

Древостой имеют среднюю продуктивность. После пожара или рубки их могут сменить сосняки вересковые или лишайниковые; бор-черничник занимает подзолистые влажные и свежие суглинистые или супесчаные почвы. Древостой с подлеском средней густоты (из рябины, можжевельника), средней продуктивности. Напочвенный покров составляет черника.

Этот тип леса широко распространен в зоне хвойных лесов; бор-кисличник встречается на более плодородных, дренированных, подзолистых суглинистых и супесчаных почвах. Древостой достигают высокой производительности, имеют сравнительно густой подлесок, а в напочвенном покрове — типичных представителей, как кислица и майник.

Боры-брусничники характерны для более сухих и бедных почв и отличаются обилием кустиков брусники. Боры-черничники произрастают в более увлажненных местах и выделяются преобладанием черники. На относительно богатых почвах в борах обильно развивается кислица обыкновенная — небольшое хрупкое растение с тремя листиками на одном черешке, как у клеверов. На ночь и в ненастную погоду листья кислицы складываются. Такие сосняки называют борами-кисличниками.

Хорошо развитая подстилка достигает в борах-зеленомошниках мощности 8- 10 см, что затрудняет возобновление сосны. Нередко в таких лесах под пологом сосен начинает возобновляться ель, которая со временем образует второй ярус в сосновом лесу.

Сосняки-долгомошники распространены на почвах суглинистых и супесчаных, сильнооподзоленных, серых, слабо дренированных. Производительность древостоев низкая. Эта группа лесов чаще представлена чистыми древостоями, реже с незначительной примесью березы. Подлесок состоит большей частью из ивы и крушины, а напочвенный покров — из мха и черники. Образующиеся в этих условиях вырубки и гари заболачиваются.

Боры-долгомошники произрастают в тех местах, где сток воды затруднен и грунтовые воды залегают на глубине 50- 60 см. Рост сосны в них замедлен, она не достигает той высоты, что имеет в борах-зеленомошниках. В первом ярусе встречается береза пушистая.

Кустарнички и травянистый покров в борах-долгомошниках немногочисленны и распределяются в зависимости от микрорельефа: на высоких кочках растет брусника, а в понижениях — голубика, багульник болотный. Гораздо лучше развит моховой покров из кукушкина льна и сфагнума (последний преимущественно в понижениях). Этот моховой покров сильно затрудняет возобновление сосны.

2.3. Сосняки сложные

Сосняки сложные включают три основных типа леса: сосняк дубовый произрастает на богатых почвах. Поэтому в состав соснового древостоя здесь часто входят бук, дуб, граб, осина. Бук занимает второй ярус, а граб образует третий ярус. Богатый подлесок состоит из лещины, бузины, бересклета, а напочвенный покров — из лесных трав.

Эти древостой имеют наиболее высокую производительность; сосняк липовый встречается на хорошо дренированных, сравнительно богатых, свежих подзолистых, суглинистых и супесчаных почвах. Древостой отличаются высокой продуктивностью. Имеют густой подлесок, образуемый преимущественно липой вместе с лещиной, бересклетом и другими кустарниками, и густой напочвенный покров, состоящий в основном из трав (медуница, сныть), с редкой примесью мхов; сосняк лещиновый занимает еще более плодородные почвы, чем сосняк липовый, следовательно, имеет еще более высокую производительность. В подлеске, состоящем из липы, а также лещины, бересклета, жимолости и других кустарников, преобладает лещина. Напочвенный покров представлен разнообразным густым травостоем, в связи с чем вырубки подвергаются быстрому задернению.

Разнообразие травяного покрова и его пышность увеличиваются с улучшением почвенных условий. Появляются травы, например, звездчатка ланцетолиетная с белыми цветами-звездочками, осока волосистая, зеленеющая иногда в течение круглого года, купена. На опушках и в прогалинах так разрастается папоротник орляк.

Почти всегда вместе с сосной растет дуб, находящийся или во втором пологе, или среди кустарников, так как он по быстроте роста и устойчивости значительно уступает сосне. После рубки сосняков нередко дубки обгоняют сосенки, и возникает дубовый участок. Это временные древостой. В будущем сосна займет свое место, но процесс довольно длительный.

Там, где суглинок сравнительно близко подступает к дневной поверхности (1,5—2,0 метра) и почвы наиболее богаты, дуб черешчатый — выигрывает в борьбе со своим хвойным соперником. Создаются устойчивые, высокопроизводительные дубовые леса.

Часто в подлеске преобладает лещина. Она цветет ранней весной задолго до распускания листьев, цветы ее не ярки, они опыляются ветром. Белые цветы черемухи, жимолости лесной, калины, рябины хорошо заметны в полумраке дубравы, и их охотно посещают насекомые.

Разнообразно здесь и молодое поколение — подрост. Он состоит в основном из спутников дуба с небольшой совсем примесью. Дуб — порода светолюбивая, он может нормально жить и расти, когда получает достаточное количество света, поэтому его подрост под покровом леса существует не дольше пяти — десяти лет. Подрост более теневыносливых сопутствующих пород нередко врастает в насаждение, образуя нижние ярусы. На опушках и в прогалинах разрастается лещина.

2.4. Боры — беломошники

В группу боры-беломошник и входят сухие боры: сосняки лишайниковые, вересковые и каменистые.

Боры-беломошники приурочены к крайне бедным песчаным почвам при низком (глубоком) стоянии грунтовых вод. Подобные условия могут создаваться на высоких берегах рек, песчаных холмах и водоразделах.

Здесь сосна образует совершенно чистые, то есть без примеси других древесных пород, леса. Как правило, по той же причине в борах-беломошниках практически отсутствуют и кустарники. Напочвенный покров также очень беден по видовому составу и представлен преимущественно лишайниками рода Кладония (кладония оленья или олений ягель, кладония лесная) и редким травяным покровом. В засушливое время лишайники совершенно высыхают, впадают в анабиоз, хрустят под ногами и приобретают пепельно-серый цвет, отчего и называются в народе «белым мхом» (бор-беломошник). Кладонии — светолюбивые растения и, когда кроны сосен начинают смыкаться, эти лишайники сменяют зеленые мхи. Боры-беломошники светлые и просторные, но крайне бедны и растительной и животной жизнью.

В тех местах, где рельеф понижается, и водный режим почвы становится несколько благоприятнее, в лишайниковых борах появляются участки с зелеными мхами, отдельные кустики брусники, луговой марьянник и вереск, особенно хорошо разрастающийся после пожаров. Многие травянистые растения сухих боров имеют хорошо выраженные признаки приспособленности к нехватке влаги: мелкие кожистые листья, сильное опушение.

Сосняк лишайниковый может существовать как коренной тип леса, а также как временный, когда он образуется из сосняка-брусничника в результате пожара или сплошной рубки леса. Коренные лишайниковые сосняки занимают обычно возвышенные места с сухими малоплодородными песчаными почвами. Чистые, одноярусные древостой этих сосняков малопродуктивны, имеют очень редкий подлесок или совершенно не имеют его. В напочвенном покрове встречаются засухоустойчивые травы (вейник, смолевка, вереск), а также лишайники.

Сосняки считаются вересковыми, когда в напочвенном покрове преобладает вереск. Сосняки каменистые встречаются в горах, на каменистых россыпях.

Сосняки сфагновые располагаются на заболоченных торфянистых почвах и имеют низкую продуктивность. Состоят чаще из чистой сосны, иногда с примесью березы. Подлесок в них отсутствует. В напочвенном покрове растет сфагнум, встречается багульник, клюква, голубика.

Сфагновые боры являются следующей стадией развития боров-долгомошников, когда накопление воды в почве становится еще больше. Преобладающими растениями в напочвенном покрове становятся различные виды мхов-сфагнумов. В дополнение к багульнику в таких лесах появляются пушица, голубика, клюква. Сосны в этих условиях располагаются разреженно, корявы, и не достигают высоты даже в 10 м . Часто с усилением застойного увлажнения сфагновые боры переходят в верховое болото с редкой низкорослой сосной.

Сосняки болотно-травяные произрастают только по берегам и в долинах рек и ручьев, занимая наносные (от половодья) плодородные почвы. Древостой состоят из сосны с примесью некоторых лиственных пород и отличаются высокой продуктивностью. В подлеске растет черемуха, калина и другие кустарниковые породы. В напочвенном покрове — густые травы.

Источник