Состав и свойства газовой фазы почвы

Наряду с твердым веществом и почвенным раствором важной составляющей почвы является почвенный воздух. Суммарный объем почвенных пор (порозность) составляет от 25 до 60 % объема почвы. Часть порового пространства, не занятая влагой, заполнена воздухом. Соотношение между почвенным воздухом и водой определяется степенью увлажнения почвы.

Состав почвенного воздуха существенно отличается от атмосферного:

| Компонент | Азот | Кислород | Диоксид углерода |

| воздух, % по объему: | |||

| атмосферный | 0,03 | ||

| почвенный | 78-80 | 0,1-20,9 | 0,1-15 |

Это явление объясняется биологическими процессами, совершающимися в почве. Корни растений, микроорганизмы и почвообитающие животные потребляют кислород и выделяют диоксид углерода (СО2). Незначительная часть кислорода расходуется на химические процессы окисления.

Воздух в почве находится в нескольких состояниях: свободном (в крупных капиллярных и некапиллярных порах); защемленном (в порах, изолированных водными пробками); адсорбированном (на поверхности частиц) и растворенном (в почвенной воде). Лучше всего растворяются в воде аммиак, сероводород, диоксид углерода. По способности сорбироваться газы располагаются в следующей последовательности: N2

Почвенно-химическая и геохимическая роль диоксида углерода весьма существенна. Вода, насыщенная СО2, растворяет многие труднорастворимые соединения: кальцит CaCO3, доломит CaCO3 × MgCO3, магнезит MgCO3, сидерит FeCO3. Это вызывает миграцию карбонатов в почвенном профиле и в сопряженных геохимических ландшафтах. Вынос (выщелачивание) карбонатов под действием увеличивающейся концентрации СО2 в почвенном воздухе и в почвенном растворе называется процессом декарбонизации.

К воздушным свойствам почв относятся воздухоемкость и воздухопроницаемость.

Воздухоемкость – та часть объема почвы, которая занята воздухом при данной влажности. В сухих почвах она может колебаться в пределах 25-90 % от объема почвы. Однако в природных условиях почва всегда содержит влагу, и ее воздухоемкость ниже указанных пределов. Нормальная аэрация обеспечивается при воздухоемкости более 15 % от объема почвы.

Воздухоемкость почв зависит также от гранулометрического состава, сложения, степени оструктуренности. Различают капиллярную воздухоемкость, характерную для тяжелосуглинистых, бесструктурных, плотных, набухающих почв, и некапиллярную, т.е. воздухоемкость межагрегатных пор, трещин и камер, достигающую максимальных значений в хорошо оструктуренных, слабоуплотненных почвах.

Воздухопроницаемость – способность почвы пропускать воздух. Она зависит от гранулометрического состава почвы, ее оструктуренности, от объема и строения порового пространства. Воздух передвигается по порам, не заполненным водой и не изолированным друг от друга. Крупные поры аэрации способствуют лучшей воздухопроницаемости, увеличению в почвенном воздухе содержания кислорода и уменьшению углекислого газа. Наиболее благоприятные условия для воздухопроницаемости создаются в структурных почвах. Воздухопроницаемость в естественных условиях изменяется в широких пределах (от 0 до 1 л/с и выше).

6.2. Газообмен между почвой и атмосферой

Между почвенным воздухом и внешней атмосферой существует постоянный газообмен (или аэрация) через воздухоносные поры почвы. К факторам, вызывающим аэрацию, относятся следующие:

· атмосферные условия (колебания температур воздуха и атмосферного давления, количество осадков, ветер и пр.);

· физические свойства почвы;

· физические свойства газов (скорость диффузии, градиенты концентрации газов в почвенном профиле и в атмосфере, способность к сорбции-десорбции и пр.);

· обменные физико-химические реакции между ППК, почвенным раствором и газовой фазой;

· поступление влаги в почву с осадками или при орошении.

Все указанные факторы газообмена действуют в природных условиях совместно. Однако основным следует признать диффузию, а остальные являются подчиненными.

В почве диффузия газов идет через поры аэрации, часть которых занята защемленным воздухом, и газообмен через них не осуществляется. Такие макропоры имеются во всех почвах, но их объем больше в тяжелых бесструктурных почвах. Поэтому состояние газообмена связано не только с суммарным количеством пор, но и с их размером, что зависит, главным образом, от структуры почвы и плотности сложения. В структурной почве даже при насыщении водой ее капиллярных пор сохраняется достаточное количество крупных межагрегатных пор аэрации, которые обеспечивают нормальный газообмен. При увлажнении бесструктурной почвы до полной влагоемкости все ее поры оказываются заполненными водой и аэрация прекращается. В этом случае в почвенном воздухе резко уменьшается содержание кислорода, и начинают развиваться анаэробные микробиологические процессы, приводящие к образованию метана, сероводорода, аммиака и других газов.

Скорость газообмена зависит от влажности почвы. При влажности, не превышающей наименьшей влагоемкости (НВ), обмен газами совершается свободно, концентрация кислорода в почвенном воздухе близка к концентрации его в атмосфере, а концентрация СО2 не больше 4 % (обычно 1,5-2 %). При влажности, большей НВ, газообмен ухудшается, концентрация СО2 может увеличиться до 10-15 % и более, а содержание О2 снизиться до 5-10 %. Наблюдения и расчеты показывают, что хороший газообмен между почвенным и атмосферным воздухом на дерново-подзолистых почвах обеспечивается при пористости аэрации более 15-20 % к объему почвы, для торфяных почв – 30-40 %. При таких условиях аэрации в почвах наблюдается благоприятный состав почвенного воздуха: содержание CO2 обычно не превышает 2-3 %, а концентрация кислорода не падает ниже 18 %.

Содержание кислорода и углекислого газа в почвенном воздухе зависит от типа почвы, ее свойств (физических, химических, биологических), времени года, погодных условий и характера угодья (пашня, лес, луг). В почвах нормального увлажнения концентрация двуокиси углерода обычно растет сверху вниз (табл.8). Наибольшей величины она достигает над уровнем грунтовых вод даже при хорошем газообмене.

Содержание O2 и CO2 в почвенном воздухе, % по объему

(Московская область, июль)

| Глубина взятия пробы, см | Дерново-подзолистая почва | Дерново-глеевая | |

| O2 | CO2 | O2 | CO2 |

| 20,9 | 0,1 | 19,3 | 1,3 |

| 20,8 | 0,3 | 18,3 | 2,5 |

| 20,7 | 0,3 | 2,9 | 16,8 |

| 20,6 | 0,5 | 2,2 | 19,5 |

| 20,4 | 0,7 |

Сильное влияние на поглощение О2 и выделение СО2 почвой оказывает тепловой режим. При увеличении температуры с 5 до 30 °С интенсивность поглощения О2 и выделения СО2 возрастает в 10 раз. Летом почва поглощает кислорода и выделяет углекислого газа в несколько раз больше, чем ранней весной и поздней осенью.

Источник

Фазы почвы

Твердая фаза почвы включает минеральную и органическую части. Первая составляет 80–95%, в торфяных почвах – 15–20 %. Источником минеральных веществ являются разнообразные горные породы; первичные и вторичные минералы; источником органических – остатки отмерших растительных и животных организмов, продукты их жизнедеятельности. Эта фаза почвы обеспечивает питание растений, определяет ее водные свойства – влагоемкость, водопроницаемость, поглотительную способность и другое.

Жидкая фаза (почвенный раствор) является активным компонентом почвы. С ее помощью осуществляется перемещение веществ внутри почвы, она обеспечивает растения водой и растворимыми элементами питания. Свойства воды изучены не все даже сейчас. Вода относится к наилучшему природному растворителю и имеет нейтральную реакцию. Но включения (примеси) солей, кислот и щелочей изменяют реакцию почвенного раствора в кислую или щелочную сторону. В почве вода бывает в трех состояниях: парообразном (Н2О), жидком (Н2О)2, твердом (Н2О)3. Жидкая вода диссоциирует: 2Н2О → Н2О++ОН-. Отличают следующие формы воды в почве: а) конституционная, когда гидроокисел – ион (ОН-) входит в состав кристаллической решетки и может быть вытеснена только при нагревании минерала до 800°С; б) кристаллизационная – химически связанная, как в соединении СаСО3 Н2О и вытесняется при t 200°С; в) пленочная – вода, удерживаемая слабыми сорбционными силами, связь рыхлая с минералом, движется под влиянием сорбционных сил; все указанные выше формы воды (а,б,в) – недоступны для корневой системы растений; г) капиллярная – свободная и доступная растениям, движется по порам диаметром до 8 мм; д) гравитационная – свободная и доступная растениям, движется под влиянием капиллярных и гравитационных сил.

Газовая фаза (почвенный воздух) заполняет поры, не занятые водой. Количество и состав почвенного воздуха непостоянны и определяются множеством химических и биохимических процессов, протекающих в почве. Газовая фаза поставляет необходимый почвенной биоте кислород. Без воздуха в порах почвы корневая система не развивается, и растения отмирают. Чем ближе химический состав воздуха почвы к атмосферному, тем лучше условия для развития растений. Воздухопроницаемость почвы зависит не только от объема пор, но и от силы ветра, который выдувает из почвы воздух с повышенным содержанием СО2 и задувает атмосферный воздух с повышенным количеством О2. В почвенном воздухе удерживается больше СО2 (0,2–10%) и меньше О2 (19–20%). При количестве О2 в воздухе почвы около 2,5–5,0 % развивается анаэробный процесс, а при содержании 1% О2 рост корней замедляется. Для улучшения воздушного режима почвы ее необходимо чаще рыхлить.

Живая фаза состоит из почвенных микроорганизмов (бактерии, водоросли, грибы и др.), беспозвоночных (простейшие, черви, моллюски), роющих позвоночных, корневых систем растений. Активная роль живых организмов определяет принадлежность ее к биокостным природным телам.

Источник

Научная электронная библиотека

7. Воздушный режим

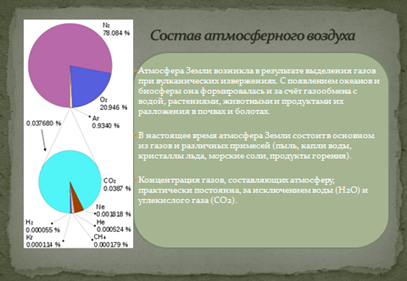

Воздушный режим – совокупность всех явлений поступления воздуха в почву, его передвижения в профиле, изменения состава и физического состояния при взаимодействии с твердой, жидкой и живой фазами, а также газообмен почвенного воздуха с атмосферным (рис. 31).

Рис. 31. Состав атмосферного воздуха

Газовая фаза почв или почвенный воздух – смесь газообразных веществ, занимающих поровые пространства и находящихся в свободном, водорастворенном или адсорбированном состоянии.

Воздушная фаза – наиболее мобильная составная часть почв, изменчивость которой отражает биологические и биохимические ритмы почвенных процессов (табл. 5).

Пути формирования почвенного воздуха:

– заполнение поровых пространств воздухом из приземного слоя;

– диффузия как следствие различных парциальных давлений отдельных газов почвенной газовой фазы и атмосферы;

– повышение воздухопроницаемости рыхлением;

– поступление влаги в почву;

– изменение температурного режима и барометрического давления;

– скорость ветра (его порывы выдувают почвенный воздух);

– образование и потребление газов в почве, их конвекции;

– продукт почвенных биохимических и химических процессов, включая дыхание почвенных организмов.

Состав атмосферного и почвенного воздуха, массовые доли процента

Атмосфера на 90 % обогащается СО2 за счет его диффузии из почвенного воздуха. В почвенном воздухе концентрация СО2 в сотни раз больше, чем в атмосферном. При увеличении температуры с 5 до 30 °С интенсивность поглощения О2 и выделения СО2 возрастает в 10 раз. Оптимальные условия для произрастания растений – при 20 % содержании кислорода в составе почвенного воздуха (табл. 6).

Содержание кислорода и углекислого газа

в почвенном воздухе разных типов почв, %

Обновление состава почвенного воздуха за сутки происходит на 10–15 %. Скорость обновления 20 см слоя почвенного воздуха составляет от одного до нескольких часов.

Азот почвенного воздуха мало отличается от атмосферного. В нем содержится характерный продукт денитрификации – закись азота N2О (клубеньковые бактерии). В незначительном количестве в почвенном воздухе присутствуют NО2, СО.

Органические соединения в почвенном воздухе в основном представлены метаном и этаном. С ухудшением аэрации накапливается этилен в токсичных для растений дозах – 0,001 %. В заболоченных и болотных почвах в почвенном воздухе присутствуют аммиак, водород. В анаэробных условиях в состав почвенного воздуха входят органические кислоты (муравьиная, уксусная, пропионовая, капроновая, акриловая), метанол, этанол, ацетон.

В почвенном воздухе также присутствуют инертные и радиоактивные газы. Источником последних является распад радионуклидов минеральной части почвы. Естественная радиоактивность почвенного воздуха намного выше атмосферного.

Аэрация (газообмен) – обмен почвенного воздуха с атмосферным при котором почвенный воздух обогащается кислородом, а приземный – углекислотой. При постоянной влажности аэрация зависит от интенсивности диффузии, температуры, давления так как это обуславливает сжатие и расширение почвенного воздуха.

Газообмен почвенный – перемещение газов в почвенном профиле. Сопровождается обменом газов между твердой, жидкой и газообразной фазами, почвой и атмосферой, почвой и биотой.

Дыхание – выделение СО2 из почвы в приземный слой атмосферы, информативный показатель биологической активности, характеризуется скоростью его выделения за единицу времени с единицы поверхности (табл. 7).

Пути поступления в почвенный воздух СО2

1. В ходе дыхания макро- и микроорганизмов;

2. Разложение органических остатков микроорганизмами (около 65 %);

3. Дыхание корней высших растений (30 %);

5. При десорбции СО2 из твердой и жидкой фаз почвы;

6. В ходе превращения карбонатов в бикарбонаты;

7. В результате испарения почвенных растворов;

8. При химическом окислении органических веществ;

9. В процессе минерализация органических соединений и растительных остатков.

Источник

Почва — четырехфазная система

Почва состоит из четырех фаз: твердой, жидкой, газовой и живой. Твердая фаза почвы — это полидисперсная органоминеральная система, состоящая из первичных, вторичных минералов и органических веществ растительного и животного происхождения, а также продуктов их взаимодействия. Она наименее динамична и образует каркас для других фаз, характеризуется определенными морфологическими признаками, гранулометрическим, минералогическим и химическим составом.

Жидкая фаза почвы— это вода, занимающая часть порового пространства, поступающая в виде атмосферных осадков и из грунтовых вод, содержащая растворенные органические и минеральные вещества и потому названная почвенным раствором. Почвенный раствор характеризуется определенным химическим составом, кислотно-щелочными и окислительно-восстановительными параметрами и другими показателями. Ему принадлежит ведущая роль в химических, биологических, биохимических и других процессах, протекающих в почвах в вертикальном и латеральном (боковом) переносе веществ. Он является непосредственным источником питания растений. Жидкая среда динамична, продукты ее функционирования обновляются в течение суток.

Газовая фаза почвы — это почвенный воздух, заполняющий поровое пространство, свободное от воды. Так же, как и атмосферный, почвенный воздух в основном состоит из азота, кислорода и углекислого газа, но в отличие от атмосферного содержание в нем кислорода и углекислого газа сильно изменяется во времени и в пространстве. Скорость обновления продуктов функционирования газовой фазы в целом сопоставима со скоростью обновления жидкой фазы.

Живая фаза почвы (почвенная биота) — это населяющие почву организмы. К ним относятся микроорганизмы, бактерии, грибы, водоросли, представители почвенной микрофауны; простейшие, насекомые, дождевые черви и др. Отнесение обитающих в почве корней растений к живой фазе почв, так же как и млекопитающих, остается дискуссионным, хотя их вклад в почвообразование очень существенный.

Согласно современным представлениям почва является сложной системой, имеющей многоуровневую структурную организацию. На базе системного подхода были определены иерархические уровни структурной организации почвы (Б.Г. Розанов, 1988). Наиболее низким уровнем является атомарный (радиоактивные изотопы, естественная и искусственная радиоактивность). Следующий уровень — кристалло-молекулярный, или молекулярно-ионный (молекулы и ионы твердой, жидкой, газообразной и живой фазы почв). Третий уровень структурной организации почвы — уровень элементарных почвенных частиц — это фракции разного размера, выделяемые при гранулометрическом анализе (песок крупный, средний, мелкий; пыль крупная, средняя, мелкая; ил). Эти частицы различаются не только размером, но и составом и свойствами. Четвертый уровень — почвенные микро- и макроагрегаты, или структурные отдельности, включающие кроме агрегированных (склеенных) элементарных почвенных частиц специфические новообразования (конкреции, стяжения, пленки и др.). Клеящим веществом в агрегатах являются новообразованные гумусовые вещества, соединения кальция, железа и др.

Пятый уровень организации — почвенный горизонт. Морфологические признаки, состав, строение и свойства генетических горизонтов позволяют диагностировать почвенные процессы и почвенные разности.

Шестой уровень структурной организации — это почвенный профиль (почвенный индивидуум), характеризующий почву как особое природное тело, состоящий из закономерного сочетания генетических горизонтов.

Седьмой и последующие уровни являются уровнями почвенного покрова: элементарный почвенный ареал — участок территории, занятый одной почвой, почвенные комбинации, структуры, включающие два или несколько элементарных почвенных ареалов (сочетания, вариации, комплексы и др.). К последнему уровню следует отнести почвенный покров, или педосферу в целом, как отдельную геосферу Земли, имеющую общепланетарные функции.

Каждый из перечисленных уровней организации требует специальных методов исследования и способов контроля и управления.

Почвы образуются в результате взаимодействия факторов почвообразования. В.В. Докучаевым было установлено пять глобальных факторов почвообразования: климат, растительность и животный мир (биологический фактор), почвообразующие породы, рельеф и возраст страны (время). Впоследствии были добавлены хозяйственная деятельность человека (фактор, ставший в настоящее время глобальным) и ряд локальных факторов, таких как почвенно-грунтовые и грунтовые воды, поверхностные воды половодий и паводков в поймах рек, вулканический фактор в областях действующих вулканов.

Почвоведение изучает почву не только как особое природное тело, но и как средство производства, как предмет труда и как продукт труда. Это связано с тем, что главным функциональным свойством почвы является плодородие, обеспечивающее жизнь на Земле и являющееся результатом жизни. Под плодородием понимается способность почв обеспечивать растения земными факторами жизни, а это: элементы питания, вода, почвенный воздух, стимулирующая способность, теплорегулирующая способность, кислотно-щелочные и окислительно-восстановительные условия, энергетические поля, каркас для корневых систем. Кроме того следует различать космические факторы жизни растений (солнечная энергия, свет и тепло) и атмосферные факторы (кислород, углекислый газ, элементы питания).

Плодородие почв — предмет изучения одного из главных направлений прикладного почвоведения — агропочвоведения. Оно зависит от состава и свойств почв, формируется и развивается вместе с развитием почвы в результате взаимодействия факторов почвообразования, поддается количественной оценке и регулированию.

Источник