Типы лесных почв

Природные условия, существующие на Земле, очень различны. Именно это обусловило такое разнообразное формирование почв по природным зонам. Основные типы почв на суше расположены согласно определенной закономерности, которую первым выявил Василий Васильевич Докучаев — русский геолог, родоначальник школы почвоведения. Им открыты основные закономерности происхождения и распространения почвенного покрова.

В России более 800 млн га (более 45% территории) занято лесами, различными по своему типу: хвойные и смешанные, широколиственные и мелколиственные. Разнообразие лесных массивов дает весьма широкую географию зональности почвенного покрова.

По обыкновению, лесные почвы являются достаточно плодородными. Это происходит из-за того, что зольные вещества, элементы, содержащиеся в листьях и хвое, попадают опять в землю лесов, чего нельзя сказать про сельскохозяйственные земли, с которых все растения убирают. В условиях леса происходит накопление органической массы опада как лесной подстилки, где все вещества потом активно формируют гумус.

Разные породы деревьев по-своему влияют на состояние структуры почвы, процессы воздухообмена и теплообмена, на водный режим. Лиственные деревья помогают насыщать почвенный покров азотосодержащими и зольными элементами. Жизнедеятельность деревьев они способствует процессу нейтрализации кислоты и росту полезных микроорганизмов. Под хвойными деревьями, выступающими подзолообразователями, формируются подзолистые почвы. Хорошо известна привязанность различных пород к той или иной почвенной структуре: сосны хорошо растут на почвах песчаных, а ели предпочитают суглинки, на серых лесных почвах растут дубы и ясени.

Основными типами почв на территориях, занятых различными лесными массивами являются такие типы, как подзолистые почвы, дерново-подзолистые (подтип подзолистых) почвы, серые лесные почвы и бурые лесные почвы.

Подзолистые почвы

Характерное распространение получил тип подзолистых почв в зоне тайги, в районах различных хвойных лесов. Осадков здесь выпадает много, а испаряется значительно меньше, поэтому здесь в почве происходит формирование промывного режима. Лесная подстилка образуется из опавших хвои и веток. При разложении хвои происходит образование кислоты, под ее действием осуществляется распад минеральных соединений и различных органических веществ. Из верхних слоев почвы эти элементы выносятся довольно быстро в нижние слои почвенного покрова. Далее располагается осветленный горизонт подзола. Цвет этого слоя напоминает золу. Под ним плотный слой бурого цвета, в котором содержится достаточно большое количество глины. Подзолистые почвы кислые, процентное содержание в этих почвах гумуса невелико, лишь 1-4%.

Ареалы формирования подзолистых почв имеют распространение на территории лесных массивов, которые располагаются в Сибири, Дальний Восток также обладает значительной площадью распространения подзольных почв.

Чтобы рационально использовать подзолистые почвы в сельскохозяйственной деятельности необходимо проводить известкование, использовать значительное количество удобрений, как минеральных, так и органических. Следует разработать мероприятия по регулированию водного режима, увеличению мощности культурного пахотного слоя. Окультуренные почвы этого типа могут быть использованы для выращивания различных сельскохозяйственных культур.

Дерново-подзолистые почвы

Площади, занятые мелколиственными лесными массивами, где лиственные деревья смешаны с хвойными породами, характеризуются формированием дерново-подзолистых почв. Ареалы распространения их существенны на площадях, занятых лесом, на Восточно-Европейской равнине, присутствует данный тип почвы и в Западной Сибири. Дерново-подзолистые почвы — подтип почв подзолистых.

Параметры, состав дерново-подзолистых почв и подзолистых почв имеют ряд схожих черт. Слой гумуса дерново-подзолистых почв, расположенный под образованной лесной подстилкой, составляет не более 20 сантиметров. За этим горизонтом, окраска которого темно-бурая, располагается бесплодный слой белесого оттенка.

Дерново-подзолистые почвы, по сравнению с подзолистыми почвами, являются более плодородными, потому что минералы и органика не так быстро вымываются водой. Содержание гумуса в дерново-подзолистых почвах составляет 3-7%.

При сельскохозяйственном использовании дерново-подзолистые почвы нуждаются в питательных элементах – азот, калий, фосфор. Увеличение глубины пахотного слоя также дает положительный эффект. Необходимо известкование, что приводит к усилению микробиологических процессов и накоплению питательных веществ. При этом улучшаются процессы аэрации почвы, ее свойства регулирования тепла и водопроницаемость. Необходимо обогащение почвы и органическими удобрениями.

Мерзлотно-таежная почва

На территориях, где произрастают леса с хвойными породами деревьев и где распространена многолетняя мерзлота, идет формирование почв мерзлотно-таежного типа. При наличии мерзлоты в почвенном покрове существует препятствие водному промыванию грунтов, в результате этого вынос солей из почв затруднен.

Для формирования мерзлотно-таежных почв при наличии многолетней мерзлоты также необходимо еще одно условие: их образование должно происходить на фоне континентального климата. Наибольшая глубина мерзлотно-таежных почв составляет не более одного метра. Процент содержания гумуса невелик, это 3-10%.

Мерзлотно-таежные почвы являются характерными для Колымы и Чукотки, для северных участков тайги на территории Забайкалья и Якутии, есть области распространения в зоне средней тайги.

Для использования в сельском хозяйстве мерзлотно-таежные почвы малопригодны. По составу они бесструктурные и почти совсем водонепроницаемы. При распахивании участков с таким почвенным слоем структура почвы и ее свойства становятся только хуже.

Серые лесные почвы

Под покровом лесов, в которых растут деревья широколиственных пород, идет образование серых лесных почв. Для их формирования также необходим континентальный климат, при котором происходит достаточное увлажнение земельного покрова, а количество выпадающих осадков примерно равно их испаряемости. Необходимыми условиями, при которых идет формирование данного типа почв, являются также содержание немалого количества кальция и наличия достаточного объема биомассы. Из-за присутствия кальция в грунте вода не разрушает структуру почвы, поэтому вымывания минеральных элементов в нижние слои не происходит.

Цвет, которым обладают почвы данного типа, серый. Присутствие гумуса в составе серых лесных почв может быть от 2% до 8%. Реакция почвенной среды кислая. Серые лесные почвы по плодородности принято относить к средним.

Распространены типы серых лесных почв по территории России довольно широко, они присутствуют и в европейской части страны, их ареалы распространены и в Западной Сибири, и в Восточной Сибири.

Для того, чтобы повысить уровень плодородия серых лесных почв нужно планомерно проводить увеличение пахотного слоя. Осуществляется это путем постепенного углубления нижних оподзоленных горизонтов. Вместе с этим требуется проведение известкования почв, применение минеральных и органических удобрений. Севооборот должен быть организован так, чтобы выполнялись функции почвозащитные, выполнять работы по снегозадержанию, предусмотреть организацию водных объектов и полезащитных лесных полос.

Бурые лесные почвы

В зонах, на которые распространяется область умеренного теплого климата, на территориях, занятых различными лесами (смешанными, хвойными и широколиственными) происходит формирование бурых лесных почв. Лесная подстилка представляет собой опавшую листву. Образующийся при этом слой составляет пять сантиметров. Следующий — плодородный слой, его мощность достигает 20-30 сантиметров. Глина, слой которой следует потом, составляет 15-40 сантиметров. Эти почвы имеют бурый цвет. Выделяют несколько подтипов этих почв.

На территории России бурые лесные почвы имеют распространение на Дальнем Востоке, характерны они также для предгорий Кавказа.

Бурые лесные почвы активно используются под лесными угодьями. Их сельскохозяйственное использование обусловлено пригодностью для выращивания различных культур – зерновых и технических, овощных и плодовых. Хорошие результаты выращивания на этих почвах дают чай, виноград, цитрусовые и кормовые культуры.

Источник

Гумусовое состояние серых лесных почв Северного Зауралья

Рубрика: Сельское хозяйство

Дата публикации: 07.12.2016 2016-12-07

Статья просмотрена: 2627 раз

Библиографическое описание:

Ерёмин, Д. И. Гумусовое состояние серых лесных почв Северного Зауралья / Д. И. Ерёмин. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 27 (131). — С. 210-212. — URL: https://moluch.ru/archive/131/36334/ (дата обращения: 10.12.2021).

Содержание и запасы органического вещества в почвах традиционно служат основными критериями оценки почвенного плодородия, а в последние годы все больше рассматриваются и с точки зрения экологической устойчивости почв как компонента биосферы. Серые лесные почвы занимают промежуточное положение по плодородию между подзолистыми и черноземными почвами и неудивительно, что в районах, где нет плодородных почв, они первыми испытывают сильнейшую антропогенную нагрузку.

Гумусовое состояние серых лесных почв складывается из нескольких показателей: мощности гумусового горизонта; содержания в нем гумуса и его качественный состав. Эти показатели характерны и для черноземных почв [1–3]. Однако для серых лесных почв они более критичны, так как они не обладают достаточным количеством гумуса и его качеством для стабилизации физико-химических свойств.

В основу статьи легли многолетние исследования кафедры почвоведения и агрохимии Государственного аграрного университета Северного Зауралья. Обобщив информацию по гумусовому состоянию, были сделаны соответствующие выводы, которые можно использовать как в учебном процессе, так и для аграриев, работающих на таких почвах.

Мощность гумусового слоя определяли в полевых условиях, при описании почвенных профилей. В это же время проводили отбор образцов на гумус. Его содержание определяли методом Тюрина в модификации ЦИНАО; качественный состав — методом В. В. Пономаревой и Т. А. Плотниковой.

Результаты исследований

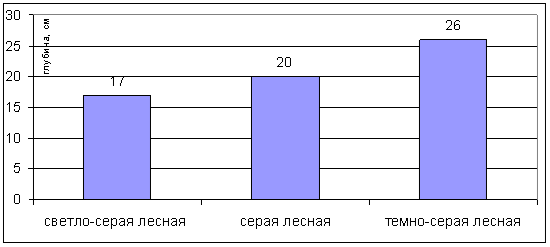

Как показали наши исследования, гумусовый горизонт серых лесных почв Западной Сибири по сравнению с Европейскими аналогами невелик. В среднем у светло-серых он составляет 15–17 см, с отклонением в ту или иную сторону 3–5 см (рис.1). У подтипа серых лесных почв, мощность гумусового горизонта в среднем составляет 20 см, что делает проблематичным использовать этот показатель для определения подтипа почвы. Темно-серые лесные почвы характеризуются мощностью гумусового слоя в 26 см, причем варьирование достигает 5–7 см. Как мы видим гумусовый слой по подтипам серых лесных почв не характеризуется серьезными отклонениями друг от друга.

Рис. 1. Мощность гумусового горизонта серых лесных почв, см

Содержание гумуса и гумусированность почвенного профиля серых лесных почв возрастает от светло-серых лесных к темно-серым лесным почвам. Если содержание гумуса в верхнем, 0–10см слое, светло-серых лесных почв составляет — 2,34 %, серых лесных — 4,13 %, то темно-серых оно достигает 6,40 % (табл.1).

Содержание гумуса в серых лесных почвах

Светло-серая лесная

Серая лесная

Темно-серая лесная

Горизонты

Глубина, см

Гумус,

Горизонты

Глубина, см

Гумус,

Горизонты

Глубина, см

Гумус,

Небольшое количество гумуса, особенно в светло серых лесных почвах, обусловлено слабым развитием корневой системы в отсутствии питательных элементов и интенсивном вымывании органических соединений из верхних горизонтов в нижние.

В направлении от светло-серых к темно-серым почвам возрастает и мощность гумусовой толщи. В светло серых почвах основной запас гумуса сосредотачивается в верхнем 0–13 см слое, в серых лесных почвах достигает глубины 30 см, а в темно-серых 40см.

Только в серых лесных оподзоленных почвах, встречающихся в южной части таежной зоны, отмечается гуматно-фульватный тип гумуса. Но уже в северной лесостепи, гумус приобретает гуматный тип, такой же, как и у черноземов [4]. Однако, длительно используемые в пашне серые лесные почвы характеризуются гуматно-фульватным типом гумуса, что характерно для старопахотных черноземов. Для улучшения качества гумуса на серых лесных почвах, так же, как и на черноземах необходимо использовать перевод истощенной пашни в залежное состояние, где в течение 10–12 лет гумусовое состояние улучшается до целинных темно-серых лесных почв [5]. Перевод в залежное состояние светло-серых лесных и серых лесных неэффективен, по причине дальнейшего снижения содержания гумуса.

Заключение

Средняя мощность гумусового горизонта темно-серых лесных почв позволяет создавать на них полноценный пахотный горизонт, а содержание гумуса, достигающее 6 % дает возможность получать урожаи сельскохозяйственных культур, при ограниченном использовании удобрений. При интенсивном использовании серых лесных почв в пашне, очень часто происходит неконтролируемое ухудшение всех показателей гумусового состава, которые можно восстановить только при переводе темно-серых лесных почв в залежное состояние, а светло-серых и серых лесных почв, только путем коренного улучшения, за счет внесения органических удобрений и известкования.

- Абрамов Н. В. Состав гумуса выщелоченного чернозема Тобол-Ишимского междуречья в естественном состоянии и в условиях длительной распашки/Н. В. Абрамов, Д. И. Ерёмин, C. B. Абрамова//Вестник Красноярского ГАУ. 2007. № 4. С. 52–57.

- Ерёмин Д. И. Стабилизация гумусного состояния пахотного чернозема //Земледелие. 2014. № 1. С. 29–31.

- Eremin D. I. Changes in the content and quality of humus in leached chernozems of the Trans-Ural forest-steppe zone under the impact of their agricultural use /D. I. Eremin //Eurasian soil science. T.49. No 5. 2016. P. 538–545. DOI: 10.1134/S1064229316050033.

- Лазарев А. П. Экологические аспекты использования черноземов Западной Сибири/А. П. Лазарев, А. А. Ваймер, Л. Н. Скипин//Тюмень. 2014. 362 с.

- Ерёмин Д. И. Залежь как средство восстановления содержания и запасов гумуса старопахатных черноземов лесостепной зоны Северного Зауралья/Д. И. Ерёмин//Плодородие. 2014. № 1 (76). С. 24–26.

Источник

Экология СПРАВОЧНИК

Информация

лесной гумус

Лесные пожары сильно изменяют условия обитания растений и животных. Во время пожара в хвойных лесах температура доходит до 800—900°С, в почве на глубине 3,5 см — до 95°С, на глубине 7 см — до 70°С. В сухих лесах практически полностью сгорает подстилка и почвенный гумус. Минеральные частицы верхнего слоя почвы спекаются. Образуются комки или стекловидная корка, трудно проницаемые для воздуха, воды и корней. Почва сильно уплотняется. От сгорания органических кислот и освобождения оснований кислотность почвы резко уменьшается, в верхних горизонтах значение pH нередко доходит до сильнощелочного. От высокой температуры верхние слои почвы стерилизуются — гибнет почвенная микрофлора, а в более глубоких — изменяется ее состав, происходит обеднение наиболее важными для жизнедеятельности растений группами микроорганизмов. Так, в почвах хвойных лесов после пожаров преобладает деятельность микроорганизмов, вызывающих масляно-кислое брожение и денитрификацию.[ . ]

Серые лесные почвы преобладают в лесостепной зоне республики, занимают около 28% территории. Подразделяются на 3 подтипа: светлосерые, серые, темно-серые. Занимают верхние части склонов и возвышенные равнинные ландшафты. Гумусовый слой 20—35 см, содержание гумуса 3—7%, реакция кислая, слабокислая (pH 4—6), механический состав тяжелый, значительные площади эродированы.[ . ]

Запасы гумуса в метровом слоа почв на гектаре составляют (в т): сероземов 50, светло-каштановых 100, темно-каштановых почв и южных черноземов 200—250, обыкновенных черноземов 400—500, мощных черноземов 800, выщелоченных черноземов 500—600, серых лесных почв 150—300 и подзолистых суглинистых 80—120. Можно рассчитать, на сколько лет их хватит.[ . ]

Типично лесной вид, встречающийся преимущественно в широколиственных лесах на богатой гумусом почве,— мутинус собачий (Muti-nus caninus, табл. 47). Он растет также в хвойных лесах и среди кустарников, иногда вокруг гниющих стволов деревьев, всегда во влажных местах. Растет гриб обычно группами. Там, где он появился, плодоносит каждый год. В умеренной зоне плодовые тела могут появляться с июня по сентябрь. Молодое плодовое тело мутинуса белое, овальное или яйцевидное, диаметром 3—4 см. Белый перидий при созревании разрывается двумя или тремя лопастями и сохраняется у основания плодового тела. Рецептакул, в отличие от веселки, окрашенный, бледно-красновато-оранжевый, длиной 10— 15 см, в верхней части заострен и переходит в головку. Головка тонкая, не толще основания рецептакула и покрыта слизистой оливковой глебой. Гриб распространен по всей умеренной зоне северного полушария и встречается довольно часто, особенно в ее южной части. В СССР он отмечен в зоне широколиственных лесов, включая Кавказ и Дальний Восток. В лесах США (штаты Каролина, Нью-Джерси, Огайо) распространен мутинус Равенели (Muti-nus ravenelii) с красным рецептакулом. Этот вид только однажды был найден в Европе в Берлинском ботаническом саду, очевидно, занесенный в виде спор или грибницы вместе с почвой.[ . ]

Якорный лесной покровосдиратель сконструирован двух типов: I) легкого типа — металлический, 2) тяжелого типа — железобетонный. Первый из них уже вошел в серийное производство. Растительный и мертвый покров сдирается им до гумуси-рованного слоя. Также вошли в серийное производство тракторные плуги ПКЛ-70, ПЛ-70, ПЛП-135.[ . ]

В работе лесной опытной станции были случаи, когда в гумусе удавалось вызвать нитрификацию прививкой почвы нитрифицирующими бактериями. Лесные растения после такой прививки начинали лучше развиваться, образуя хорошо развитую корневую систему. Конечно, вызвать процесс нитрификации прививкой нитратных бактерий можно не у всякой почвы, а лишь у такой, где условия для этого процесса складываются более или менее благоприятно, а сами бактерии еще отсутствуют.[ . ]

Содержание гумуса в солодях колеблется от 1,5 до 10 % и выше. Дерновые солоди степных лиманов более гу-мусированы, чем типичные лесные. В составе гумусовых веществ значительный процент приходится на ФК.[ . ]

Темно-серые лесные почвы по своим признакам и свойствам близки к черноземам. Гумусовый горизонт Ах у них более мощный, чем у серых лесных почв, и более темной окраски. Горизонт АхАа довольно интенсивно прокрашен гумусом, имеет ореховатую структуру с белесой присыпкой.[ . ]

Способность гумуса склеивать, цементировать частицы почвы друг с другом в водопрочные агрегаты должна сказываться на противоэрозионной стойкости почв. Действительно, многие исследователи при сравнении разных почв отмечали более высокую противоэрозионную стойкость почв с высоким содержанием гумуса. С.С.Соболев (1948) расположил основные типы почв по противоэрозионной стойкости в следующий ряд: мощный суглинистый чернозем > темно-каштановая почва > лесные суглинистые почвы > среднеподзолистые почвы. Аналогичный ряд предложил В.Б.Гуссак (1959): луговые почвы > черноземы > желтоподзолистая > дерново-подзолистая > почвы пустынных степей и пустынь. АД.Воронин и М.С.Кузнецов (1970) расположили почвы основных типов европейской части СССР по противоэрозионной стойкости в следующий ряд: чернозем мощный > чернозем обыкновенный > чернозем южный > дерново-подзолистая почва > светло-каштановая почва. Таким образом, противоэрозионная стойкость почв убывает на север и юг от черноземно-степной полосы вместе с уменьшением содержания гумуса.[ . ]

Подтип серые лесные почвы также характеризуется кислой реакцией и некоторой ненасыщенностью основаниями, хотя и в несколько меньшей степени, чем светло-серые почвы. Емкость поглощения в зависимости от механического состава и содержания гумуса в горизонте Аг(Ап) колеблется в пределах 18—30 м-экв.[ . ]

В степях южной части Русской равнины эволюционные тренды развивались противоположно: проградационная направленность педогенеза естественной эволюции почв сменилась на деградационную антропогенного этапа.[ . ]

В химический состав гумуса входят как свободные уль-миновая и гуминовая кислоты, так и их соли на основе кальция, железа, алюминия (гуматы, ульматы). Кроме того, здесь содержатся гумины и ульмины, образующиеся при денатурации кислот. Гумус имеет разную окраску. В условиях плодородных черноземных почв гуминовые вещества придают ему темный цвет, а в условиях подзолистых лесных почв северной и средней полосы он, в основном, светлый из-за присутствия подвижных, водорастворимых и вымывающихся веществ, например креновой и апокреновой кислот.[ . ]

Содержание по профилю гумуса и азота свидетельствует о более интенсивном проявлении дернового процесса у темно-серых лесных почв и наиболее слабом его развитии у светло-серых.[ . ]

В горных защитных лесах лесная подстилка и гумус имеют также значение фактора, сильно уменьшающего поверхностный сток и ослабляющего процесс эрозии.[ . ]

Органические вещества в лесных почвах представлены двумя группами: а) мало разложившимися остатками растительного и животного происхождения — хвоей, листвой, корой, ветвями, остатками насекомых — и б) перегноем, или гумусом.[ . ]

Общие особенности серых лесных остаточно-карбонатных почв, развитых на любых породах,— более сильная гумуси-рованность, очень слабые признаки оподзоливания или их полное отсутствие и неглубокое залегание карбонатов.[ . ]

Лучшими почвами в лесной зоне для питомника служат дер-ново-подзолистые супесчаные и легкосуглинистые свежие с содержанием гумуса более 2 %, не засоренные корнеотпрысковыми и корневищными травами (вейник, луговик, пырей, осот, вьюнок и др.). Не рекомендуется закладывать питомники на бедных песчаных и каменистых почвах. На других типах почв, особенно дерново-подзолистых тяжелосуглинистых и глинистых, наиболее вероятно выжимание сеянцев кристаллами льда; корневые системы растут и развиваются плохо, выкопка посадочного материала затрудняется, а корни сильно повреждаются. На таких почвах довольно часто всходы сеянцев поражаются грибными болезнями, вызывающими их полегание. Нельзя закладывать питомник на почвах, которые заселены вредными насекомыми, особенно майским хрущом, проволочниками, медведками. В лесостепной зоне лучшими почвами для питомников являются серые и тёмно-серые легкосуглинистые лесные почвы, чёрноземовидные супеси, выщелоченные чернозёмы, а в степной — чернозёмы и лугово-чернозёмные почвы лёгкого механического состава.[ . ]

Зная скорость накопления гумуса и мощность гумусового горизонта, можно рассчитать возраст различных типов почв (Геннадиев, 1987). На Русской равнине черноземы образовались за 2500—3000 лет, серые и бурые лесные почвы — за 800—1000 лет, подзолистые, примерно за 1500 лет. Скорость образования почв зависит и от типа материнской породы — на гранитах во влажном тропическом климате для образования настоящей почвы надо 20000 лет.[ . ]

Правильнее будет различать лесные почвы в зависимости от особенностей минерализации азота, исходя не из ботанического деления пород на хвойные и лиственные, а в зависимости от типа леса. Так, ель признавали породой, образующей особо тяжелые формы грубого гумуса, а сосна в этом отношении считалась менее опасной породой. Но оказывается, что почвы вересковых сосновых боров III бонитета Ленинградской обл. не способны к нитрификации без каких-либо дополнительных хозяйственных воздействий человека. С отсутствием в естественных условиях нитрификации оказались и почвы ельника-кисличника II бонитета.[ . ]

Фактическая продуктивность лесных биогеоценозов зависит, в первую очередь, от наличия в пахотном слое почвы «стандартизированного» гумуса. Гумус является интегральным показателем богатства почвы и измерителем ее цены. Это наглядно показано в исследованиях известных отечественных и зарубежных учёных почвоведов. Доказано, что при оценке плодородия почвы цена одного гектара земли прямо пропорциональна ее производительности, а соответственно и мере накопления гумуса в почве.[ . ]

Подтаежные, широколиственные лесные, лесостепные и степные пространства страны в их преобразовании далеко зашли за ограничения 1 и 10 процентов. Уровень распашки во многих регионах намного выше оптимальных 40% и даже допустимого лимита 60% площади. Он местами достигает 70 и даже 80% территории. Распашка экологически не оптимизирована, как и вся агротехника. Идет быстрая эрозия почв, ущерб от которой все время растет и оценивается сейчас в 16 млрд р. Снижается запас гумуса — до 50% от изначального количества. Исчезают долинные леса. Нерациональная распашка ведет к усыханию и загрязнению водотоков. Усиливается опустынивание. В Калмыкии образовалась крупнейшая в Европе пустыня. Очень велики масштабы опустынивания в Казахстане и в Забайкалье. Этому способствует замена многовидовых форм животноводства монокультурой овцеводства, что совершенно недопустимо без сокращения численности отар (плотность популяций овец в 3 раза выше оптимальной). Общее состояние территории критическое, а местами катастрофическое. Повышена заболеваемость населения. Степень недоживания до указанного выше условного норматива все время колеблется в зависимости от социально-экономических факторов, но антропогенно-экологическая составляющая непрерывно растет, в том числе через ухудшение природных условий жизни.[ . ]

Агрофизические свойства серых лесных почв, особенно светло-серых, малоблагоприятны. Невысокое содержание гумуса, обеднение илом, обогащение пылеватыми фракциями способствуют быстрому обесструктуриванию верхнего горизонта при распашке, поэтому такие почвы заплывают и образуют корку. Состояние спелости у серых лесных почв для условий одного и того же хозяйства и района наступает несколько позже, чем у черноземов.[ . ]

Выщелоченные черноземы богаты гумусом. Они больше содержат поглощенных оснований, чем серые лесные почвы; степень насыщенности основаниями достигает 90%, а в нижних горизонтах еще выше. Они также содержат больше подвижных форм азота.[ . ]

На поверхности кургана в течение лесной стадии образовалась хорошо дифференцированная серая лесная почва. В результате воздействия современного почвообразования погребённая почва, несмотря на значительную глубину залегания, более 170 см, претерпела существенные трансформации. Появились диагенетические ходы степных грызунов-землероев, особенно чётко видны в горизонте [ А1 ] погребённой почвы. Вероятно, они относятся к первым этапам почвообразования на кургане, когда в районе курганов еще продолжалась первая — степная стадия. В течение второй — лесной стадии, на большую глубину -до 330 см от поверхности кургана, распространялись иллювиальные процессы. Они представлены вертикальными магистральными трещинами, содержащими толстые гумусо-глинистые кутаны. Трещины и кутаны пронизывают насыпь и уходят в лёссовидный суглинок, залегающий ниже подкурганного чернозёма. Сохранность профиля погребённой почвы относительно хорошая, так как постгенетические кротовины и трещины оказывают на палсопочву локальное воздействие. Между ними имеются участки непотревоженного профиля.[ . ]

Агрохимические показатели серых лесных почв следующие: содержание гумуса 2-6%, общего азота 0,1-0,3%; общего фосфора 0,1-0,2%, подвижного фосфора 4,0-6,0 мг, подвижного калия 5,0-6,6 мг на 100 г почвы. Кислотность солевой вытяжки — 4,8-5,8, гидролитическая кислотность 3- 8 мг- экв на 100 г почвы, сумма поглощенных оснований — 15-20 мг-экв на 100 г почвы, степень насыщенности основаниями 75-85% (Усманов, 1962; Буран гулова и др., 1969).[ . ]

Плодородие зависит от количества гумуса в почве, а его накопление, как и мощность почвенных горизонтов, зависит от климатических условий и рельефа местности. Наиболее богаты гумусом степные почвы, где гумификация идет быстро, а минерализация медленно. Наименее богаты гумусом лесные почвы, где минерализация по скорости опережает гумификацию.[ . ]

Почвы степей достаточно резко отличаются от лесных почв и, прежде всего, высоким содержанием гумуса — в пять-де-сять раз выше. Злаки, по сравнению с деревьями, живут недолго и в почву попадает большое количество органики в виде гумуса, так как гумификация идет быстро в сухом климате, а минерализация очень медленно. Так возникают самые плодородные почвы — черноземы. На них растет наиболее высокая чистая первичная продукция, или урожай, культурных злаков — пшеницы, кукурузы и т. д.[ . ]

Остается неблагополучной обстановка в сельском и лесном хозяйствах региона. Так, баланс по гумусу в среднем не превышает 51 % от нормы, а гибель лесов в Челябинской и Курганской областях относится к наиболее интенсивным процессам среди регионов России.[ . ]

Дерново-подзолистые почвы, а также светло-серые и серые лесные почвы, которые доминируют в северной и северо-восточной лесостепи Башкирии, с относительно низким содержанием гумуса и с кислой реакцией среды, содержат, как правило, мало бора. Карбонатные черноземы, перегнойно-карбонатные почвы более обеспечены соединениями бора.[ . ]

Одним из самых устойчивых признаков для отличия мягкого гумуса от грубого является резко выраженное участие грибной флоры в образовании последнего. Это внешне проявляется в бросающемся в глаза мицелии, как бы «сшиваю щ е м» органическое вещество грубого гумуса. В мулле корневая система деревьев развивается более мочковатой, а животные, населяющие мулль, косвенно дают возможность деревьям снабжаться в достаточном количестве азотом. В грубом гумусе эти функции переходят к микоризе, и корни деревьев здесь, не имеющие в таком обилии мочек, переплетены грибными гифами, которые дают один из хороших морфологических признаков для отличия мулля от грубого гумуса. Прежние исследователи форм лесного гумуса считали, что мулль всегда хорошо проветривается, в грубом же гумусе наблюдается плохая аэрация. Но и грубый гумус может обладать высоким содержанием кислорода.[ . ]

Агрохимическая характеристика пахотного слоя темно-серого лесного суглинка следующая: гидролитическая кислотность 4.2 м.-экв. на 100 г почвы, pH 5 4, насыщенность основаниями 86%, Р205 (по Кирсанову) 10 мг на 100 г почвы, КгО (по Пейве) 6,6 мг на 100 г почвы и гумуса 5,6%.[ . ]

Травянистая растительность по суммарной биомассе несколько уступает лесным формациям (1010—10й т). Ее отличительные особенности — укороченный жизненный цикл (1—3 года), ежегодное отчуждение с опадом от 40— 60 до 100 % биомассы, богатой азотом и зольными элементами; значительная доля в опаде корневых систем (25— 90 %) и вследствие этого трансформация большей части опада в условиях тесного контакта с минеральной частью почвы. Важная сторона такого превращения опада — накопление в верхней части профиля формирующейся почвы гумуса и образование оструктуренных гумусовых горизонтов, обогащенных по сравнению с породой азотом и зольными элементами питания растений.[ . ]

Всеобъемлющий гений Ломоносова успел проявиться в вопросах, близких для лесной науки,— о воздушном питании растений, о почве (особенно о гумусе), даже о роли различных древесных пород в образовании гумуса и др.[ . ]

В качестве примера в таблице 24 приведены основные показатели модели плодородия для дерново-подзолистых и серых лесных почв восточной части европейской территории России. По содержанию гумуса предусматривается региональная стабилизация его природного содержания в почвах. В таблице 24 указаны усредненные уровни оптимальных свойств почв. Некоторые показатели могут быть иными. Например, обменная кислотность может быть выше, если степень насыщенности почв основаниями будет более высокой. Подвижного фосфора может содержаться меньше, чем приведенные в таблице данные, если будет выше степень подвижности фосфора по Карпинскому—Замятиной и т. д.[ . ]

Разумеется, для нас это не универсальный рецепт. Да и сам Сирен оговаривается далее, что неблагоприятные свойства грубого гумуса можно было бы-улучшить другими путями, например удобрением почв, но, как он отмечает, лесное хозяйство Финляндии не является таким интенсивным, чтобы применять эти пути в широких масштабах.[ . ]

В порядке известно не менее 1000 видов (по сведениям других авторов, не менее 3000— 4000). Большинство видов — сапрофиты на древесине, лесном опаде; целый ряд видов обитает на гумусе; многие — на живых деревьях; немногочисленные виды считают микоризообразо-вателями, а редкие виды являются паразитами травянистых растений. Афиллофоровые грибы широко распространены всюду; больше всего их в лесной зоне, где играют важную роль в процессе разложения древесины. Известны и многие виды, вызывающие гниль обработанной древесины, построек и сооружений.[ . ]

В качестве альтернативы были предложены классификации, основанные на количественной оценке важнейшего свойства почвы — запасов гумуса в верхнем 25-сантиметровом слое и во всем почвенном профиле (Наумов, 1955) и в слое 0-30 см для дерново-подзолистых и других почв с маломощным гумусовым горизонтом и в слое 0-50 см для серых лесных почв и черноземов (Заславский, 1972) (табл. 6.1).[ . ]

Вегетационные опыты проводили в 1956—1957 гг. Для закладки опытов почву брали с неудобрявшейся делянки многолетнего опыта. Почва — темно-серый слабоопод-золенный лесной суглинок, характеризующийся следующими показателями: pH солевой вытяжки 6,1, гидролитическая кислотность 4,01 м.-экв.; сумма поглощенных оснований 21,75 м.-экв., содержание гумуса 3,98%. Удобрения вносили в таком количестве (в мг на 1 кг смеси .почвы и песка): N—200, Рг05—150 в форме суперфосфата, КгО—100 в форме хлористого калия. Натрий использовали в виде хлористого натрия из расчета его содержания в натронной селитре. Серу (S) вносили из расчета содержания ее в сульфате аммония. Объем сосудов 10 кг смеси почвы и песка, взятых в соотношении 4:1. Полив давали до фазы образования трех пар листьев из расчета 60%, а в последующий период 70% от полной влагоемкости.[ . ]

Грунтовые воды обогащаются органическими веществами при прохождении через почву. Степень обогащения грунтовых вод гумусовыми веществами зависит от многих причин: гумус подзолистых почв обладает наибольшей относительной растворимостью, гумус черноземов — наименьшей, лесные почвы занимают промежуточное положение. Растворимость гумуса пахотных земель выше, чем целинных. Изменяется растворимость гумуса и по горизонтам почвы.[ . ]

Реконструкции условий климата и растительности проводились нами на основании определения генетического типа почв и изучения наиболее показательных почвенных признаков. Для почв лесной зоны главным из этих признаков является величина проявления текстурной дифференциации. Она может быть оценена морфологически (кутаны иллювиирования в гор — те В! и отбеленность в гор — те Е) и аналитически (дифференциация профиля по содержанию фракции ила). Среди других признаков, используемых для реконструкции изменений климата: мощность и темнота окраски гумусовых горизонтов, содержание и состав гумуса, его запасы, наличие палеокротовин, глубина выщелачивания карбонатов. Для почв степи основные признаки: мощность и окраска гумусовых горизонтов, содержание гумуса и его запасы, уровень залегания карбонатов, гипса и легкорастворимых солей, запасы гипса и карбонатов, наличие и степень развития солонцовых признаков.[ . ]

Кроме тенелюбивых (умброфилов), среди селагинелл — жителей дождевого тропического леса — встречаются и теневыносливые виды, которые пышно развиваются, образуя нередко сплошной ковер на лесных прогалинах. Есть среди селагинелл и эпифиты, обитающие в тенистых и освещенных местах на покрытых мхами стволах тропических деревьев; эти же виды часто встречаются в тропической зоне и на покрытых гумусом скалах, и на камнях по берегам рек, у водопадов и т. п.[ . ]

От состава и деятельности организмов, входящих в растительные формации, зависит общая масса создаваемого ими органического вещества. От характера поступления растительных остатков в почву (в лесных ценозах в основном на почву сверху, а в травянистых — в верхние слои почвы), зольного состава растительных остатков, степени биогенности почв, качественного состава микрофлоры (с учетом влияния других факторов почвообразования) зависят направление процессов гумусообразования, содержание гумуса в почвах, его качественный состав, формирование разной мощности гумусовых горизонтов и в конечном счете образование разных типов почв, отличающихся агрономическими свойствами. В связи с этим в почвообразовании синтез и разрушение органического вещества в почве называют сущностью почвообразовательного процесса.[ . ]

Органическое вещество образуется и накапливается на Земле неравномерно. Наибольшее его количество образуют тропические леса (70 % запасов углерода), меньше — северные леса и наименьшее количество — тундры и пустыни. В лесных экосистемах наибольшее количество органических веществ накапливается в древесине (от 90 до 99 % от сухой массы дерева), меньше — в листьях и коре. В почве в виде гумуса содержится от 1 до 15 % органического вещества, которое является тысячелетним хранителем энергии.[ . ]

Курган фатьяновской (балановской) культуры, высокий (более 2,5 м), практически одного возраста с рассмотренными выше абашев-скими (около 4 тыс. лет). Расположен южнее, чем Виловатово, в зоне распространения серых лесных почв. Погребенная почва — чернозём оподзо-ленный. Мощность гумусового профиля 60 см, т.е. значительно выше, чем у фоновых серых лесных почв. За 4 тыс. лет мощность гумусового профиля снизилась с 60 см до 40 см, что связано с элювиальной суффозией и деградацией гумуса; усилилась оподзоленность профиля; уровень залегания карбонатов понизился с 75-85 см до более 170 см. Второй гумусовый горизонт под мощным пахотным в профиле фоновой почвы прослеживается слабо. Хотя контрастность эволюции почв здесь, в зоне широколиственных лесов, ниже, чем в южной тайге и подтайге, но изменения профиля существенные.[ . ]

Подзолистые почвы — они формируются в условиях умеренно-влажного климата под хвойными лесами Евразии и Северной Америки. В них выражены все три горизонта, что является следствием значительного увлажнения и равномерного промывного режима под пологом леса. Непосредственно под лесной подстилкой выделяется маломощный светло-серый перегнойно-акку-мулятивный горизонт А1 (содержание гумуса 4%), ниже располагается элювиальный (А2) — беловато-серого цвета из-за наличия в нем большого количества кремнезема, и затем иллювиальный (В) — плотного сложения, ржаво-бурого цвета. Также выделяется ряд подтипов: глеево-подзолистые и в подзоне хвойно-широколиственных лесов — дерново-подзолистые (с содержанием гумуса до 5—6%), где в процессе почвообразования принимают участие лесные травы.[ . ]

Леса участвуют в процессе увеличения в земной коре той действенной энергии, которая является результатом жизни организмов (акад. В. И. Вернадский). Практическое значение этой способности лесов чрезвычайно велико. Ею объясняется существование лесов в течение длительных периодов времени без внесения удобрений в почву. Богатством лесной подстилки и лесного гумуса объясняется то, что так называемое временное сельскохозяйственное пользование на лесосеках в первые годы культуры сельскохозяйственных растений дает повышенные урожаи и без обжигания почвы вырубок.[ . ]

Развитие эрозионных процессов имеет своим следствием образование комплекса смытых и намытых (в случае водной эрозии) и свеянных и навеянных (в случае ветровой эрозии) почв. От «нормальных» почв они отличаются рядом свойств, которые требуют учета при их хозяйственном использовании и изучении. Эродированными (смытыми) называются почвы, потерявшие верхнюю часть профиля под влиянием процессов эрозии. Аналогично можно определить и дефлиро-ванные (свеянные) почвы.[ . ]

Примером первичной сукцессии является зарастание песчаных дюн или лавовых потоков. Сначала на голых дюнах появляются злаки (растения-пионеры), вслед за злаками — кустарники (ивняк, ольшаник), затем — сосна, а после этого лиственные породы деревьев. Вместе с первыми растениями появляются и первые насекомые (например, кузнечики, как растительноядные) и пауки (как хищники). Потом к первым поселенцам прибавляются муравьи, жуки, бабочки и т.д. Вслед за насекомыми появляются птицы и мелкие млекопитающие, а затем и крупные животные. Развитие, начавшееся в сухом и бесплодном местообитании, заканчивается образованием стабильной лесной экосистемы с мощной, богатой гумусом почвой, с дождевыми червями и моллюсками, разнообразным животным миром. Главную роль в развитии экосистемы играют растения. Вызываемые ими изменения в почве служат основой для смены видового состава сообщества.[ . ]

Тела живых организмов на единице площади суши или воды образуют так называемый урожай на корню. Под биомассой мы понимаем массу этих организмов, обычно выражаемую в единицах энергии (например, джоулях на 1 м2) или сухого органического вещества (например, тоннах на гектар). В сообществах основная доля биомассы почти всегда приходится на зеленые растения (первичных продуцентов) из-за их почти уникальной способности фиксировать углерод в процессе фотосинтеза («почти», поскольку новая биомасса может создаваться в процессе фото- и хемосинтеза у бактерий, однако ее доля обычно незначительна). К биомассе относятся тела организмов целиком, даже если некоторые их части мертвые. Это необходимо учитывать особенно при рассмотрении лесных сообществ, где основная доля биомассы приходится на мертвые клетки древесины и коры. Часто бывает необходимо отделить эту мертвую часть (некромассу) от живой, активной биомассы. Последняя способна расти, некромасса неспособна. Может оказаться, что жизненно важные ресурсы связаны в некромассе и для роста недоступны. Фактически — это своего рода мертвый капитал, не имеющий практической ценности. И все-таки к биомассе обычно относят все живые или мертвые части организма без исключения. Они прекращают быть биомассой, когда отчленяются от него, становясь лесной подстилкой, гумусом или торфом.[ . ]

Начало антропогенного изменения среды в районе Куликова поля относится к XII -XIV вв. В условиях запустения, в Х ОСУП вв., имел место этап восстановления ландшафтов. В конце XVII в. начинается основной этап изменения ландшафтов и почв лесостепи (вырубка лесов и распашка), охватывающий последние 300 лет (Александровский и др., 1996). В течение XVIII в. облесенность территории снизилась на 30-50% (Цветков, 1957). Она продолжала снижаться в дальнейшем, о чём свидетельствуют старые карты XVIII — начала XX вв. В западных районах лесостепи земледелие возникло намного раньше (Краснов, 1971). Александровский, Жариков, 1991). На месте сведённых лесов в первую очередь распространяется лугово-степная растительность, и серые лесные почвы начинают трансформироваться в сторону чернозёмов ввиду накопления гумуса и воздействия степных грызунов-землероев (суслики, слепыши и др.). Земледелие долгое время не вело к деградации почв, оно было переложнозалежным с перерывами, во время которых развивались лугово-степные би-омы. Всё это способствовало развитию процесса проградации почв (противоположного процессу деградации под лесом), идущего в направлении от серых лесных почв к тёмно-серым, чернозёмам оподзоленным, выщелоченным и перерытым (Александровский, 1987, 1990).[ . ]

Источник