Презентация на тему: «Химический состав почвы»

Онлайн-конференция

«Современная профориентация педагогов

и родителей, перспективы рынка труда

и особенности личности подростка»

Свидетельство и скидка на обучение каждому участнику

Описание презентации по отдельным слайдам:

Химический состав почвы Подготовила : обучающаяся гр.1СПЛ Полева Елизавета Проверила : Мурадова О.Г

Химический состав почвы Под химическим составом почвы обычно понимают элементный состав минеральной части почвы, а также содержание в ней гумуса, азота, углекислого газа и химически связанной воды. В состав почвы входят почти все известные химические элементы. При изучении полного валового состава почвы в ней определяют: Si, Al, Fe, Ca, Mg, К, Na, S, P, Ti и Mn. Наиболее распространенными в почве являются следующие элементы: кислород (49 %), кремний (33 %), алюминий (7,13%), железо (3,80 %), углерод (2,0 %), кальций (1,37 %), калий (1,36 %), натрий (0,63 %), магний (0,63%), азот (0,10%).

Химический состав почвы является отражением элементарного состава всех геосфер, принимающих участие в формировании почвы. Поэтому в состав всякой почвы входят те элементы, которые распространены или встречаются как в литосфере, так и в гидра-, атома- и биосфере. Перечисленные 15 элементов, составляя основу химического состава литосферы в целом, в то же время входят в зольную часть растительных и животных остатков, которая, в свою очередь, образуется за счет элементов, рассеянных в массе почвы. Количественное содержание в почве этих элементов различно: на первое место надо поставить О и Si, на второе — А1 и Fe, на третье — Са и Mg, а затем — К и все остальные.

Элементы питания, содержащиеся в почвах, находятся в различных минеральных и органических соединениях, и запасы их обычно значительно превышают ежегодную потребность. Однако большая часть их находится в форме, не доступной для растений: азот — в органическом веществе, фосфор — в фосфатах, железо, алюминий, кальций, калий — в поглощенном состоянии, кальций и магний — в форме карбонатов, т. е. в не растворимой в воде форме. Процесс усвоения растениями элементов питания происходит благодаря обменному поглощению. Формы соединений и биологическое значение химических элементов различны. Элементы входят в состав почв в форме различных химических соединений, характеризующих тип почвы, и имеют разное биологическое значение.

Кислород в свободном состоянии находится в почвенном воздухе, а в связанном входит в состав воды, окислов, гидратов, кислородных кислот и их солей. Он имеет важное значение, как элемент, необходимый для дыхания растений и животных, и как элемент-органоген. Железо входит в состав ферро силикатов и других солей, как окисных, так и закисных, а также в состав гидратов железа. Биологическое значение его велико: с ним связано образование хлорофилла в зеленых растениях. Алюминий входит в состав алюмосиликатов, глинозема и гидратов глинозема. Биологического значения он не имеет. Кремний входит в состав силикатов, т. е. солей кремниевых, алюмокремниевых и ферро кремниевых кислот, а также встречается в виде кремнезема, как кристаллического (кварц), так и аморфного. Биологическое значение кремния не выяснено, но он всегда содержится в золе растений (в особенности камыша и тростника) и, по-видимому, необходим для образования клеток и тканей более твердых частей организмов.

Кальций встречается преимущественно в виде солей разных кислот, чаще всего угольной. Он очень важен для растений, так как входит в состав стеблей, и обычно находится в растительных клетках в виде кристаллов щавелевокислого кальция. Магний, как и кальций, встречается в виде аналогичных соединений. Он важен для растений, так как входит в состав хлорофилла. Натрий и калий входят в состав солей различных кислот, причем натрий биологического значения не имеет, тогда как калий является одним из основных элементов питания растений и, в частности, играет большую роль в крахмал образовании. Фосфор входит в состав почвы в виде фосфатов и в виде различных органических соединений. Он содержится в ядре растительных клеток. Известно, что недостаток в почве фосфора отражается на качестве зерна. Он является одним из основных питательных элементов и необходим для развития растений так же, как и азот. Азот — исключительно важный для питания растений, элемент- органоген, входящий в состав молекулы белков основы растительной и животной клетки, Встречается в почве в форме различных органических соединений, аммиачных солей и солей азотной и азотистой кислот. Сера также входит в состав молекулы белков. В почвах встречается в форме сульфатов, сернистых солей, сероводорода и различных органических соединений. Водород важен для растений как органоген. Входит в состав воды, гидратов, разнообразных свободных кислот и их кислых солей. Хлор биологического значения не имеет. В почве встречается в виде хлористых солей.

Углерод входит в состав растительных остатков и составляет в среднем 45 % их массы. Как основа всех органических соединений он имеет исключительно большое значение. Встречается в почве также и в форме минеральных соединений углекислого газа и солей угольной кислоты. Марганец, как предполагают, играет роль катализатора. Определенное биологическое значение имеют также и многие другие химические элементы, встречающиеся в почвах в очень малых количествах (например, медь, цинк, фтор, бор и другие), так называемые микроэлементы. Некоторые из них используются в качестве минеральных удобрений. Однако наибольшее значение для питания растений имеют соли калия, кальция, магния, железа и кислот — азотной, фосфорной, серной и угольной.

Для характеристики плодородия почвы наибольшее значение имеет содержание гумуса, азота, фосфора и калия. Определение содержания в почве тех или других химических элементов и форм их соединений является задачей химического анализа почв. Содержание гумуса в верхнем горизонте почв разного типа колеблется в широких пределах, но для каждого типа и подтипа почвы оно является достаточно устойчивым и поэтому характерным показателем. Для остальных элементов, наряду с их валовым содержанием (которое свидетельствует о той или иной степени плодородия почвы), необходимо знать содержание их форм растениями.

Валовое содержание в почвах азота и фосфора (в верхнем горизонте) обычно выражается в десятых долях процента, калия содержится до двух и более процентов. Содержание же их усвояемых форм не превышает тысячных долей процента и его принято выражать в миллиграммах на 100 г почвы.

Источник

Презентация на тему Химический состав почвы

Презентация на тему Презентация на тему Химический состав почвы из раздела Разное. Доклад-презентацию можно скачать по ссылке внизу страницы. Эта презентация для класса содержит 33 слайдов. Для просмотра воспользуйтесь удобным проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас — поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций TheSlide.ru в закладки!

Слайды и текст этой презентации

Химический состав почвы

Химический состав почв

Микроэлементы

Кислотность и щелочность почв

Гумус. Карбонаты. Водно-растворимые соли

Радиоактивность почв

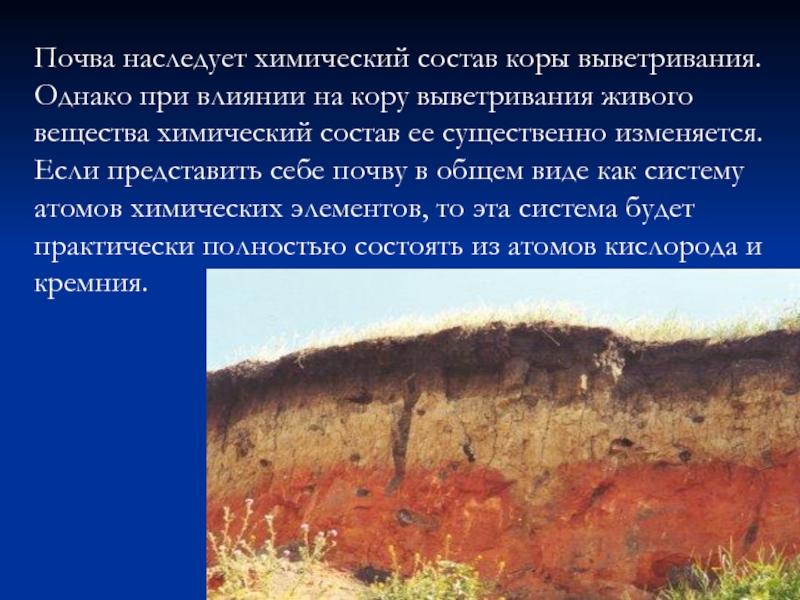

Почва наследует химический состав коры выветривания. Однако при влиянии на кору выветривания живого вещества химический состав ее существенно изменяется. Если представить себе почву в общем виде как систему атомов химических элементов, то эта система будет практически полностью состоять из атомов кислорода и кремния.

Поскольку основная масса почвы, за исключением гумуса и органических остатков, представлена минеральными частицами, валовой химический состав почвы в основном определяется составом и количественным соотношением формирующих ее минералов

определяется содержанием в почве кварца, силикатов и алюмосиликатов. Присутствует аморфный кремнезем в виде опала или халцедона.

Валовое содержание SiО2 колеблется от 40 до 70 % в глинистых почвах и до 90—98 % в песчаных горизонтов.

обусловлен присутствием полевых шпатов, глинистых минералов, слюд, эпидотов, граната, корунда. Может содержаться и свободный глинозем в виде бёмита и гидраргилита. Валовое содержание А12О3 в почвах обычно колеблется от 1-2 до 15-20%, а в ферраллитных почвах тропиков и бокситах может превышать 40 %.

присутствует в почвах как компонент магнетита, гематита, глауконита, роговых обманок, биотита, хлоритов, глинистых минералов, минералов группы оксидов железа. Много и аморфных соединений железа.

Валовое содержание Fe2О3 колеблется — от 0,5- 1 % в кварцево-песчаных почвах и 3-5 % в почвах на лессах до 8-10 % на элювии плотных ферромагнезиальных пород и 20-50% в почвах и латеритах тропиков. Наблюдаются и железистые конкреции и слои.

Соединения железа в почве:

1) силикатное железо, входящее в состав кристаллических решеток первичных минералов и вторичных (глинистых) минералов;

2) несиликатное (свободное) железо: окристаллизованное оксидов и гидрооксидов; аморфных соединений; подвижных соединений.

содержание СаО в бескарбонатных суглинистых почвах составляет 1-3 % и определяется присутствием глинистых минералов тонкодисперсных фракций, гумусом и органическими остатками. Кальций содержится также в обломках карбонатных пород.

В почвах сухостепной и аридной зон в процессе почвообразования идет накопление вторичного кальцита или гипса. Много кальция аккумулируется в почвах гидрогенным путем вплоть до образования известковых или гипсовых кор.

по содержанию близок к СаО. В крупных фракциях магний сосредоточен в обломках доломитов, роговых обманок, пироксенах.

В почвах аридной зоны много магния аккумулируется при засолении почв в виде хлоридов и сульфатов.

содержание К2О в почвах составляет 2-3 %.

Он присутствует в тонкодисперсных фракциях, особенно в гидрослюдах, в составе биотита, мусковита, калиевых полевых шпатов. Калий — чрезвычайно необходимый для растений элемент.

Натрий — содержание Na2О в почвах составляет около 1-3 %, преимущественно в натрийсодержащих полевых шпатах.

В аридных почвах натрий присутствует в основном в виде хлоридов.

Титан, марганец и сера присутствуют в почвах в ограниченном количестве.

Титан, марганец, сера

Углерод сосредоточен в гумусе, органических остатках и карбонатах.

Азот связан с гумусом и наряду с фосфором играет очень важную роль в плодородии почв.

Углерод, азот, фосфор

– химические элементы, содержащиеся в породе, почве, растениях и живых организмах в незначительных количествах.

К ним относятся B, Mn, Mo, Cu, Zn, Co, I, F, Ba, As, Ni, Se, Cr.

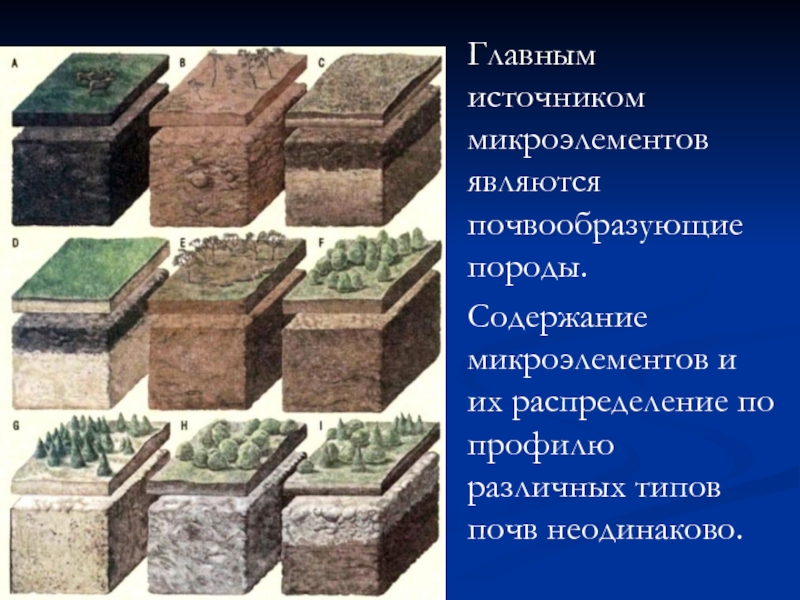

Главным источником микроэлементов являются почвообразующие породы.

Содержание микроэлементов и их распределение по профилю различных типов почв неодинаково.

Для решения вопросов применения микроудобрений важны не столько валовые запасы микроэлементов, сколько содержание их подвижных форм, которые в определенной мере отражают их доступность растениям.

Микроэлементы выполняют важную физиологическую и биохимическую роль в жизни растений, животных и человека. Недостаток почвенных микроэлементов резко снижает урожай растений и его качество.

Кислотность и щелочность почв

Концентрация свободных ионов Н+ выражается рН — отрицательным логарифмом концентрации (активности) водородных ионов.

рН чистой воды равен 7, что свидетельствует о нейтральной реакции.

При увеличении концентрации водородных ионов значения рН понижаются, при уменьшении концентрации — повышаются.

Значения рН ниже 7 указывают на кислую реакцию почвенного раствора, а выше 7 — на его щелочную реакцию.

Попадая в почву, атмосферная влага начинает растворять минеральные и органические вещества, взаимодействовать с почвенными коллоидами, с живыми организмами почвы, почвенным воздухом и превращаться в раствор.

Почвенные растворы представляют собой подвижную систему; состав их изменяется по мере того, как они перемещаются из одного почвенного горизонта в другой.

Величина рН характеризует актуальную кислотность, или щелочность, почвы.

Актуальной кислотностью называется кислотность почвенного раствора.

Выделяют также потенциальную кислотность, характерную для твердой фазы почвы.

Обменная кислотность проявляется при обработке почвы раствором нейтральной соли.

Более полное вытеснение ионов водорода возможно при обработке почвы раствором щелочной соли сильного основания и слабой кислоты. При этом кислотность называется гидролитической и она выше обменной.

Для сельскохозяйственных растений наиболее благоприятна слабокислая или слабощелочная реакция почвенного раствора; отрицательно сказываются на развитии растений сильнокислая и особенно сильнощелочная реакция.

Степени кислотности или щелочности почвы

3,0-4,5 — сильнокислые;

4,6-5,0 — кислые;

5,1 — 5,5 — слабокислые;

5,6-6,0 — близкие к нейтральным;

6,1 — 7,0 — нейтральные;

7,1 — 7,5 — слабощелочные;

7,6 — 8,5 — щелочные;

8,6 и выше — сильнощелочные.

Гумус определяют по содержанию в нем углерода.

Содержание гумуса в почве:

очень высокое — больше 10 %;

высокое – 6-10%;

среднее — 4-6%;

низкое — 2-4%;

очень низкое —

Содержание в почве углекислых солей кальция и магния (карбонатов) узнают путем определения в ней СО2.

Облепиха — индикатор почв, богатых карбонатами

В засоленных почвах количество и состав солей варьируют в широких пределах. По величине плотного остатка и распределению его в профиле почвы судят о солончаковатости почвы. За критерий принято содержание солей в количестве не менее 1 %.

В 0-30 см почв солей не менее 1 % — почва солончаковая;

на глубине 30-80 см — солончаковатая;

в пределах 80—120 см — глубоко солончаковая;

глубже 120 см — незасоленная

Радиоактивность почв или ионизирующее излучение почв – обусловлена содержанием в почвах естественно-радиоактивных и искусственно-радиоактивных элементов и изотопов.

вызывается ураном, радием, торием, актинием, радоном; изотопами химических элементов, обладающих радиоактивными свойствами. Наличие радиоактивных свойств установлено у 60 природных изотопов.

В процессе распада испускают

α-частицы, β- и γ-лучи.

Высокий процент подобных

элементов содержат некоторые

рудные месторождения, малые

количества распределены по всей

поверхности земли, присутствуют

в горных породах, почвах, водах.

Искусственная радиоактивность появилась в окружающей среде в результате загрязнения, обусловленного взрывами ядерного оружия, работой ядерных реакторов и аварий на них, отходами атомной промышленности.

Наиболее опасными в биологическом отношении представляются изотопы стронция и цезия, так как являются близкими аналогами физиологически важных элементов — кальция и калия, имеют больший период полураспада (28 лет у Sr и 30 у Сs), высокую энергию излучения (оба они β-излучатели, а Сs еще и γ-излучатель), способны легко включаться в биологический круговорот и попадать в организм человека, вызывая радиоактивное облучение.

Химические элементы почвы

Конспект

или

«География почв с основами почвоведения» Белобродов, Замотаев, Овечкин

Источник