Органическая часть почвы

Каждая почва состоит из органических, минеральных и органо-минеральных комплексных соединений.

Органическое вещество почвы — совокупность всех органических веществ, находящихся в форме гумуса и остатков животных и растений. Органические соединения почвы формируются в результате жизнедеятельности растений, животных и микроорганизмов. Преобладающее значение среди органических остатков имеют остатки зеленых растений, особенно высших. Все живые организмы на Земле взаимосвязаны в сложные биоценозы, которые в свою очередь являются компонентом биогеоценоза – сообщество живых организмов в определенных условиях среды или на определенном месте обитания.

Почвенный гумус (лат. humus «земля, почва») — основное органическое вещество почвы, содержащее питательные вещества, необходимые высшим растениям. Гумус составляет 85—90 % органического вещества почвы и является важным критерием при оценке её плодородности.

Гумус составляют индивидуальные (в том числе специфические) органические соединения, продукты их взаимодействия, а также органические соединения, находящиеся в форме органо-минеральных образований.

Гумус является продуктом жизнедеятельности почвенных организмов, прежде всего дождевых червей На роль дождевых червей в образовании гумуса указал в 1881 г. Чарльз Дарвин. Это в начале XX века показал Д. Н. Прянишников. Разложением гумуса для растений занимаются симбиотические микроорганизмы. Растения не могут непосредственно усваивать гуминовые вещества.

В составе органических веществ (из которых формируется гумус): азотистые вещества (белки), углеводы, лигнин, жиры, дубильные вещества, зольные вещества.

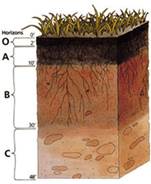

Рис. Разрез почвы. Черным цветом обозначен гумусовый слой.

По отношению к различным растворителям выделяют компоненты гумуса:

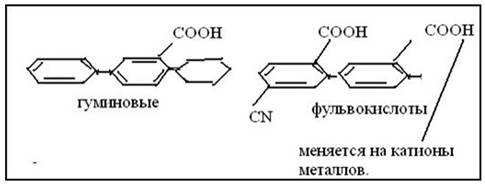

1. Фульвокислоты – высокомолекулярные соединения ароматического ряда.

Они хорошо растворяются в воде или в слабых растворах кислот и легко вымываются почвенными водами. Имеют буровато-желтый цвет.

2. Гуминовые кислоты не растворимы в воде, но растворяются в щелочах. Имеют бурый цвет с переходом до черного. В их составе характерно повышенное содержание углерода и азота.

3. Гумин – не растворяется ни в одном растворителе. Неизвлекаемые растворителями гумусовые соединения частично представлены гуминовыми кислотами, прочно связанными с высокодисперсными гипергенными минералами.

Гумус влияет на:

1. Наличие азота в почвах (60% азота из гумуса, которые получают растения).

2. Содержание других зольных элементов (S, P, K).

3. Емкость поглощения – прямопропорционально (Чем ↑ гумуса, тем ↑ Ёмкость поглощения).

4. Кислотность почв (РН). Лесные почвы обладают кислой реакцией по сравнению с травянистыми сообществами.

5. Структура почв: чем больше гумуса, тем лучше структура, так как гумус является “цементом”.

6. Направленность процессов почвообразования, где гуминовые кислоты – там аккумулятивный тип. Где фульвокислоты – там элювиальный.

7. Тепловые свойства почв. Чем ↑ гумуса, тем почва лучше, быстрее и глубже прогревается.

Источник

Состав органической части почв

Глава 4. ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО ПОЧВЫ И ЕГО СОСТАВ

§1. Источники органического вещества и его состав

Важнейшей составляющей частью почвы является органическое вещество, которое представляет собой сложное сочетание растительных и животных остатков, находящихся на различных стадиях разложения, и специфических почвенных органических веществ, называемых гумусом.

Потенциальным источником органического вещества считают все компоненты биоценоза, которые попадают на или в почву (отмирающие микроорганизмы, мхи, лишайники, животные и т.д.), но основным источником накопления гумуса в почвах служат зеленые растения, которые ежегодно оставляют в почве и на ее поверхности большое количество органического вещества. Биологическая продуктивность растений широко варьирует и находится в пределах от 1– 2 т/год сухого органического вещества (тундра) до 30 – 35 т/год (влажные субтропики).

Растительный опад различается не только количественно, но и качественно (см. главу 2). Химический состав органических веществ, поступающих в почву, очень разнообразен и во многом зависит от типа отмерших растений. Большую часть их массы составляет вода (75 – 90 %). В состав сухого вещества входят углеводы, белки, жиры, воски, смолы, липиды, дубильные вещества и другие соединения. Подавляющее большинство этих соединений – высокомолекулярные вещества. Основная часть растительных остатков состоит главным образом из целлюлозы, гемицеллюлозы, лигнина и дубильных веществ, при этом наиболее богаты ими древесные породы. Белка больше всего содержится в бактериях и бобовых растениях, наименьшее его количество обнаружено в древесине.

Кроме того, органические остатки всегда содержат некоторое количество зольных элементов. Основную массу золы составляют кальций, магний, кремний, калий, натрий, фосфор, сера, железо, алюминий, марганец, образующие в составе гумуса органоминеральные комплексонаты. Содержание кремнезема (SiO2) колеблется от 10 до 70 %, фосфора – от 2 до 10 % массы золы. Название зольных элементов связано с тем, что при сжигании растений они остаются в золе, а не улетучиваются, как это происходит с углеродом, водородом, кислородом и азотом.

В весьма малом количестве в золе встречаются микроэлементы – бор, цинк, йод, фтор, молибден, кобальт, никель, медь и др. Наиболее высокой зольностью обладают водоросли, злаковые и бобовые растения, меньше всего золы содержится в древесине хвойных пород. Состав органического вещества можно представить следующим образом (рис.6).

§2. Трансформация органического вещества в почве

Превращение органических остатков в гумус – сложный биохимический процесс, совершающийся в почве при непосредственном участии микроорганизмов, животных, кислорода воздуха и воды. В этом процессе главная и решающая роль принадлежит микроорганизмам, которые участвуют во всех этапах образования гумуса, чему способствует огромная населенность почв микрофлорой. Животные, населяющие почву, тоже активно участвуют в превращении органических остатков в гумус. Насекомые и их личинки, дождевые черви измельчают и перетирают растительные остатки, перемешивают их с почвой, заглатывают, перерабатывают и выбрасывают неиспользованную часть в виде экскрементов в толщу почвы.

Отмирая, все растительные и животные организмы подвергаются процессам разложения до более простых соединений, конечной стадией которых является полная минерализация органического вещества. Образовавшиеся неорганические вещества используются растениями как элементы питания. Скорость процессов разложения и минерализации различных соединений неодинакова. Интенсивно минерализуются растворимые сахара, крахмал; достаточно хорошо разлагаются белки, гемицеллюлозы и целлюлоза; устойчивы – лигнин, смолы, воски. Другая часть продуктов разложения потребляется самими микроорганизмами (гетеротрофными) для синтеза вторичных белков, жиров, углеводов, образующих плазму новых поколений микроорганизмов, а после отмирания последних снова подвергается процессу разложения. Процесс временного удержания органического вещества в микробной клетке называется микробным синтезом. Часть продуктов разложения превращается в специфические сложные высокомолекулярные вещества – гумусовые вещества. Совокупность сложных биохимических и физико-химических процессов превращения органического вещества, в результате которых образуется специфическое органические вещество почвы – гумус, называется гумификацией. Все три процесса идут в почве одновременно и взаимосвязаны друг с другом. Трансформация органического вещества происходит при участии ферментов, выделяемых микроорганизмами, корнями растений, под влиянием которых осуществляются биохимические реакции гидролиза, окисления, восстановления, брожения и т.д. и образуется гумус.

Существует несколько теорий гумусообразования. Первой в 1952 году появилась конденсационная теория, разработанная М.М.Кононовой. В соответствии с этой теорией образование гумуса идет как постепенный процесс поликонденсации (полимеризации) промежуточных продуктов разложения органических веществ (сначала образуются фульвокислоты, а из них – гуминовые). Концепция биохимического окисления разработана Л.Н.Александровой в 70-е годы XX в. Согласно ей, ведущее значение в процессе гумификации имеют реакции медленного биохимического окисления продуктов разложения, в результате которых образуется система высокомолекулярных гумусовых кислот переменного элементного состава. Гумусовые кислоты вступают во взаимодействие с зольными элементами растительных остатков, освобождающимися в процессе минерализации последних, а также с минеральной частью почвы, образуя различные органо-минеральные производные гумусовых кислот. При этом происходит расщепление единой системы кислот на ряд фракций, различных по степени растворимости и строению молекулы. Менее дисперсная часть, образующая с кальцием и полуторными оксидами нерастворимые в воде соли, формируется как группа гуминовых кислот. Более дисперсная фракция, дающая преимущественно растворимые соли, образует группу фульвокислот. Биологические концепции гумусообразовапия предполагают, что гумусовые вещества – продукты синтеза различных микроорганизмов. Данная точка зрения была высказана В.Р.Вильямсом, она получила развитие в работах Ф.Ю.Гельцера, С.П.Ляха, Д.Г.Звягинцева и др.

В различных природных условиях характер и скорость гумусообразования неодинаковы и зависят от взаимосвязанных условий почвообразования: водно-воздушного и теплового режимов почвы, её гранулометрического состава и физико-химических свойств, состава и характера поступления растительных остатков, видового состава и интенсивности жизнедеятельности микроорганизмов.

Трансформация остатков происходит в аэробных или анаэробных условиях в зависимости от водно-воздушного режима. В аэробных условиях при достаточном количестве влаги в почве, благоприятной температуре и свободном доступе О2 процесс разложения органических остатков развивается интенсивно при участии аэробных микроорганизмов. Наиболее оптимальными условиями являются температура 25 – 30 °С и влажность – 60 % от полной влагоемкости почвы. Но в этих же условиях быстро идет минерализация как промежуточных продуктов разложения, так и гумусовых веществ, поэтому в почве накапливается относительно мало гумуса, но много элементов зольного и азотного питания растений (в сероземах и других почвах субтропиков).

В анаэробных условиях (при постоянном избытке влаги, а также при низких температурах, недостатке О2) процессы гумусообразования идут медленно при участии, главным образом, анаэробных микроорганизмов. При этом образуются много низкомолекулярных органических кислот и восстановленные газообразные продукты (СН4, H2S), угнетающие жизнедеятельность микроорганизмов. Процесс разложения постепенно затухает, и органические остатки превращаются в торф – массу слаборазложившихся и неразложившихся растительных остатков, частично сохранивших анатомическую структуру. Наиболее благоприятны для накопления гумуса сочетание в почве аэробных и анаэробных условий с чередованием периодов иссушение и увлажнения. Такой режим характерен для черноземов.

Видовой состав почвенных микроорганизмов и интенсивность их жизнедеятельности также влияют на образование гумуса. Северные подзолистые почвы в результате специфических гидротермических условий характеризуются наименьшим содержанием микроорганизмов с небольшим видовым разнообразием и низкой жизнедеятельностью. Следствием этого является медленное разложение растительных остатков и накопление слаборазложенного торфа. Во влажных субтропиках и тропиках отмечаются интенсивное развитие микробиологической деятельности и в связи с этим активная минерализация остатков. Сопоставление запасов гумуса в различных почвах с разным количеством микроорганизмов в них свидетельствует о том, что как очень слабая, так и высокая биогенность почвы не способствует накоплению гумуса. Наибольшее количество гумуса накапливается в почвах со средним содержанием микроорганизмов (черноземы).

Гранулометрический состав и физико-химические свойства почвы имеют не менее значительное влияние. В песчаных и супесчаных хорошо прогреваемых и аэрируемых почвах разложение органических остатков идет быстро, значительная часть их минерализуется, гумусовые веществ мало и они плохо закрепляются на поверхности песчаных частиц. В глинистых и суглинистых почвах процесс разложения органических остатков при равных условиях происходит медленнее (из-за недостатка О2), гумусовых вещества закрепляются на поверхности минеральных частиц и накапливаются в почве.

Химический и минералогический состав почвы определяет количество питательных веществ, необходимых для микроорганизмов, реакцию среды, в которой идет образование гумуса, и условия для закрепления гумусовых веществ в почве. Так, почвы, насыщенные кальцием, имеют нейтральную реакцию, которая благоприятна для развития бактерий и закрепления гуминовых кислот в виде нерастворимых в воде гуматов кальция, что обогащает ее гумусом. В кислой среде при насыщенности почв водородом и алюминием образуются растворимые фульвокислоты, которые имеют повышенную подвижность и ведут к большому накоплению гумуса. Закреплению гумуса в почве способствуют также глинистые минералы типа монтмориллонита и вермикулита.

В связи с различием в факторах, влияющих на образование гумуса, в разных почвах количество, качество и запасы гумуса неодинаковы. Так, в верхних горизонтах черноземов типичных содержится 10 – 14 % гумуса, серых темных лесных – 4 – 9 %, дерново-подзолистых – 2 – 3 %, темных каштановых, желтоземах – 4 – 5 %, бурых и серо-бурых полупустынных – 1 – 2 %. Запасы органического вещества в природных зонах также различны. Наибольшие запасы, по данным И.В.Тюрина, имеют различные подтипы черноземов, торфяники, серые лесные, средние – темно-каштановые, красноземы, низкие – подзолистые, дерново-подзолистые, сероземы типичные. В пахотных почвах Республики Беларусь содержится гумуса: в глинистых – 65 т/га, в суглинистых – 52 т/га, в супесчаных – 47 т/га, в песчаных – 35 т/га. Почвы Республики Беларусь в зависимости от содержания гумуса в пахотном слое делятся на 6 групп (табл. 3). В почвах других природных зон существуют свои градации в зависимости от содержания гумуса.

Группировка почв Республики Беларусь по содержанию гумуса

Источник

Состав органической части почвы

Органическая часть почвы представлена живыми организмами (живая фаза, или биофаза), неразложившимися, органическими остатками и гумусовыми веществами (рис. 1)

Органическая часть почвы

Рис. 1. Органическая часть почвы

Живые организмы были рассмотрены выше. Теперь необходимо дать определение органическим остаткам.

Органические остатки — это органические вещества, ткани растений и животных, частично сохранившие исходную форму и строение. При этом следует отметить разный химический состав различных остатков.

Гумусовые вещества представляют собой все органические вещества почвы, за исключением живых организмов и их остатков, не утративших тканевое строение. Общепринято подразделять их на специфические собственно гумусовые вещества и неспецифические органические вещества индивидуальной природы.

Неспецифические гумусовые вещества содержат вещества индивидуальной природы:

а) азотистые соединения, например, простые и сложные, белки, аминокислоты, пептиды, пуриновые основания, пиримидиновые основания; углеводы; моносахариды, олигосахара, полисахариды;

д) дубильные вещества;

е) органические кислоты;

Таким образом, неспецифические органические вещества представляют собой индивидуальные органические соединения и промежуточные продукты разложения органических остатков. Они составляют приблизительно 10-15% от общего содержания гумуса минеральных почв и могут достигать 50-80% от всей массы органических соединений в торфяных горизонтах и лесных подстилках.

Собственно гумусовые вещества представляют собой специфическую систему высокомолекулярых азотсодержащих органических соединений циклического строения и кислой природы. По данным многих исследователей, строение молекулы гумусового соединения имеет сложный характер. Установлено, что основными компонентами молекулы являются ядро, боковые (периферические) цепочки и функциональные группы.

Полагают, что ядро представляет собой ароматические и гетероциклические кольца, состоящие из пяти- и шестичленных соединений типа:

бензола фурана пиррола нафталина индола

От ядра к периферии молекулы отходят боковые цепочки. Они представлены в молекуле гумусовых соединений аминокислотными, углеводными и другими цепочками.

В составе гумусовых веществ присутствуют карбоксильные (—СООН), фенолгидроксильные (—ОН), метоксильные (—СН3О) и спиртовые гидроксильные. Эти функциональные группы определяют химические свойства гумусовых веществ. Характерной особенностью системы собственно гумусовых веществ является неоднородность, т.е. наличие в ней различных по стадии гумификации компонентов. Из этой сложной системы выделяют три группы веществ:

а) гуминовые кислоты;

в) гумины, или, точнее, негидролизуемый остаток.

Гуминовые кислоты (ГК) – темноокрашенная группа гумусовых веществ, экстрагируемая из почвы щелочными растворами и осаждаемая минеральными кислотами при рН = 1-2. Они характеризуются следующим элементным составом: содержание С от 48 до 68%, Н — 3,4-5,6%, N — 2,7-5,3%. Эти соединения практически не растворимы в воде и минеральных кислотах, из растворов ГК легко осаждаются кислотами Н+, Са2+, Fе3+, А13+. Это гумусовые соединения кислой природы, которая обусловлена карбоксильными и фенолгидроксильными функциональными группами. Водород этих групп может замещаться на другие катионы. Способность к замещению зависит от природы катиона, рН среды и других условий. При нейтральной реакции замещаются ионы водорода только карбоксильных групп. Емкость поглощения за счет этого свойства ГК составляет от 250 до 560 мг·экв на 100 г ГК. При щелочной реакции емкость поглощения возрастает до 600-700 мг·экв/100 г ГК за счет способности к замещению ионов водорода гидроксильных групп. Молекулярная масса ГК при определении различными методами изменяется от 400 до сотен тысяч. В молекуле ГК наиболее четко представлена ароматичная часть, масса которой преобладает над массой боковых (периферических) цепочек.

Гуминовые кислоты не имеют кристаллической структуры, основная масса их находится в почве в виде гелей, которые легко пептизируются при действии щелочей и образуют молекулярные и коллоидные растворы.

При взаимодействии ГК с ионами металлов образуются соли, которые получили название гуматов. Гуматы NН4+, Nа+, К+ хорошо растворимы в воде и могут образовывать коллоидные и молекулярные растворы. Роль этих соединений в почве огромна. Например, гуматы Са, Мg, Fe и А1 в основном малорастворимы, могут образовывать водопрочные гели, при этом переходить в неподвижное состояние (аккумуляция), а также являются основой образования водопрочной структуры.

Фульвокислоты (ФК) — специфическая группа гумусовых веществ, растворимая в воде и в минеральных кислотах. Характеризуется следующим химическим составом: содержание С от 40 до 52%; Н — 5-4%, кислорода -40-48%, N — 2-6%. Фульвокислоты в отличие от ГК хорошо растворимы в воде, кислотах и щелочах. Растворы имеют желтый или соломенно-желтый цвет. Отсюда эти соединения и получили свое название: по-латински fulvus — желтый. Водные растворы ФК имеют сильнокислую реакцию среды (рН 2,5). Молекулярная масса фульвокислот, определенная различными методами, имеет значение от 100 до нескольких сотен и даже тысяч условных единиц массы.

Молекула фульвокислоты имеет более простое строение по сравнению с гуминовыми кислотами. Ароматическая часть этих соединений менее четко выражена. В строении молекулы ФК преобладают боковые (периферические) цепочки. Активными функциональными группировками являются карбоксильные и фенолгидроксильные группы, водород которых вступает в обменные реакции. Емкость обмена ФК может достигать 700-800 мг·экв на 100 г препаратов фульвокислот.

При взаимодействии с минеральной частью почвы фульвокислоты образуют органо-минеральные соединения с ионами металлов, а также минералами. Фульвокислоты, благодаря сильно-кислой реакции и хорошей растворимости в воде, активно разрушают минеральную часть почвы. При этом образуются соли фульвокислот, которые обладают большой подвижностью в профиле почв. Органо-минеральные соединения фульвокислот активно участвуют в миграции вещества и энергии в профиле почв, в формировании, например, отдельных генетических горизонтов.

Негидролизуемый остаток (гумины) — группа гумусовых веществ, представляющая собой остаток не растворимых в щелочах органических соединений почвы. Эта группа состоит как из собственно гумусовых веществ, например, гумины состоят из гуминовых кислот, прочносвязанных с минералами, так и из прочносвязанных индивидуальных веществ и органических остатков разной степени разложения с минеральной частью почвы.

Источник