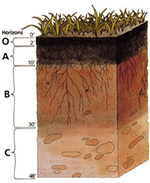

Почвенный профиль

Почвенный профиль — сочетание генетических горизонтов, характерное для каждого природного типа почвообразования. Профиль почвы образуется в результате дифференциации исходной почвообразующей породы под влиянием процессов почвообразования и характеризует изменение всех её свойств по вертикали.

Почвенный профиль [1] — совокупность генетически сопряженных и закономерно сменяющихся почвенных горизонтов, на которые расчленяется почва в процессе почвообразования.

Содержание

Типы строения

Под строением профиля понимается характер и последовательная смена генетически связанных горизонтов, слагающих почву.

Почвенным профилем называется совокупность почвенных горизонтов, объединенных единым процессом почвообразования. Строение почвенного профиля определяется морфологическими признаками отдельных почвенных горизонтов, закономерно пе¬реходящих один в другой. Строение профиля большинства почв, если их рассматривать в разрезе сверху вниз, сравнительно однотипно: сверху лежит небольшой слой растительных остатков, образующих лесную подстилку, травяной войлок, или дернину; глубже расположен горизонт, в разной степени окрашенный гумусом, или пере¬гноем, а под ним образуется горизонт, переходный к материн¬ской породе. Мощность, или глубина, почвенного профиля зависит от типа и времени протекающего почвообразовательного процесса и может изменяться в очень широких пределах. Строение и мощность почвенного профиля позволяют судить о характере и направлении почвообразовательных процессов, применении систем обработки почв, необходимости внесения удобрений, видах выращиваемых культур, об устойчивости и продуктивности лесов. Поэтому описание почвенного профиля занимает важное место при картировании почв, разработке аг¬ротехники выращивания культур и практических приемов веде¬ния хозяйства. Для характеристики почвенного профиля в целом производят описание отдельных его горизонтов.

Обозначение горизонтов. Каждому из горизонтов дается буквенное обозначение. Наиболее широко применяется система буквенных обозначений (используют латинский шрифт), пред¬ложенная В. В Докучаевым и доработанная советскими уче¬ными. Буквами обозначают генетические горизонты, а сочета¬ниями букв и буквенно-цифровыми индексами — переходные го¬ризонты и подгоризонты. Приняты следующие обозначения: Т — торф, органогенный горизонт; А — горизонт биогенного накопления органического вещества в почвах. Обычно называется гумусовым, перегнойно-аккумулятивным или дерновым горизонтом; А0 — лесная подстилка, травяной войлок, дернина; Апах — пахотный горизонт почвы.; А — гумусовый, дерновый, перегнойно-аккумулятивный, перегнойно-элювнальный горизонт дерново-подзолистых, серых лесных и осолоделых почв; имеет серый или черный цвет; А2 — элювиальный (или горизонт вымывания), подзолистый или осоло-делый. Обычно окрашен в белесоватые, белесые и белые тона; В — иллювиальный, или горизонт вмывания, в подзолистых, серых лес- пых, каштановых и некоторых других породах; G — глеевый горизонт, характерен для почв с постоянным избыточным увлажнением и болотных почв; С — материнская рыхлая горная порода; Д — подстилающая горная порода. Кроме того, применяют буквенное индексы: g — для оглеенных горизонтов; с — » скопления водорастворимых солей; г — » скопления гипса; цифровые индексы — 1, 2, 3 и т. д.

Описание горизонтов. После определения границ генетиче¬ских горизонтов записывают глубину верхней и нижней границ, например A1 6—12 см. Иногда сразу вычисляют толщину, или мощность, генетического горизонта, например, А2 12 26/14. За¬тем, поставив знак горизонта еще раз, дают полное морфологи¬ческое описание каждого горизонта или подгоризонта.

Каждый генетический горизонт описывают в такой последо¬вательности: цвет, механический состав, структура, сложение, включения, новообразования и характер перехода одного гори¬зонта в другой. В полевых условиях указывают влажность почв и определяют 10%-ным раствором соляной кислоты глубину вскипания карбонатов, если они имеются. Описание почв часто сопровождается качественным определением различных соединений и свойств почв, например определяется присутствие кар¬бонатов, закисного железа, вредных водорастворимых солей. Цвет почвы — важнейший морфологический признак. Не¬редко название почвы дается по цвету верхних горизонтов: под¬золы, серые лесные, черноземы, буроземы и т. д. По цвету почвы в первую очередь выделяют генетические горизонты, так как многие реакции и процессы, протекающие в них, связаны с изме¬нением цвета образующихся и перемещающихся соединений. Вы¬нос железа, например, сопровождается появлением белесой ок¬раски горизонта, а вмывание органических соединений — окра¬шиванием горизонта в серый или бурый цвет. Соединение двух¬валентного железа с фосфором (вивианит) нередко придает почве голубоватую или сизоватую окраску, а накопление карбо¬натов кальция придает белесовато-палевую окраску бурым до этого горизонтам. Соединения железа окрашивают горизонты в различные желтоватые, красноватые тона и оттенки. Цвет почвы и интенсивность окраски очень разнообразны. Ок¬рашенность горизонта может быть равномерной, однородной или неоднородной, пятнистой, пестрой, языковой, глянцеватой и др., что связано как с неодинаковой интенсивностью процес¬сов почвообразования, так и неоднородностью распределения вещества в почвенных горизонтах.

Из всего многообразия выделяют три группы соединений, оп¬ределяющих цвет почвы: а) органические и перегнойные веще¬ства, которые могут придать горизонтам черный цвет; б) соеди¬нения окиси железа, окрашивающие почвы в красный цвет; в) соединения кальция, кремнезема, а также каолин, придаю-щие почве белый цвет.

Группировка по соотношению горизонтов

- Простой профиль

- Примитивный — характерен для почв, находящихся на первой стадии образования. Обладает небольшой мощностью (несколько сантиметров), слабо дифференцирован на горизонты, из которых обычно выделяется лишь органогенный горизонт A и материнская порода С.

- Неполноразвитый — формируется на плотных массивно-кристаллических породах или на крутых склонах. Характеризуется полным набором горизонтов, характерных для данного типа почвы, которые, однако, имеют малую мощность и могут быть прерывистыми.

- Нормальный — имеет полный набор горизонтов нормальной мощности, характерных для данного типа почвообразования.

- Слабодифференцированный — образуется на песках (особенно кварцевых) или древних ферралитных корах выветривания. Профиль растянут, монотонен, с постепенными переходами от горизонта к горизонту.

- Нарушенный (эродированный) — содержат частично уничтоженные верхние горизонты.

- Сложный профиль

- Реликтовый — содержит как бы несколько самостоятельных профилей, наложенных один на другой. Образуется в речных долинах, в районах интенсивной эоловой и вулканической деятельности.

- Полициклический — из-за периодического отложения небольшого количества материала почвообразование не прерывается и новый профиль поверх реликтового не образуется, однако в пределах горизонтов видна литологическая неоднородность.

- Многочленный — формируется при смене почвообразующих пород в пределах 100 см от поверхности. На контакте при этом образуется специфический горизонт.

- Нарушенный (перевернутый) — нижележащий горизонт искусственно (обычно при вспашке) перенесён на поверхность.

- Мозаичный — образуется в условиях высокой комплексности почвенного покрова, когда границы горизонтов перестают быть параллельными земной поверхности.

Генетические типы профилей

Выделяются по сочетанию кривых распределения веществ в профиле и соотношения горизонтов.

- Недифференцированный

- Изогумусовый — обладает ярко выраженной дифференциацией по содержанию гумуса (а также часто легкорастворимых солей, гипса, карбонатов), но не дифференцированный по более стабильным компонентам (глине, R2O3).

- Метаморфический — профиль дифференцирован по содержанию глины. Оглинивание происходит in situ, переноса продуктов выветривания не происходит.

- Элювиально-иллювиально-дифференцированный — профиль с выделяющимся элювиальным (обеднённым глиной и R2O3) и иллювиальным (соответственно обогащённым ими) горизонтами.

- Гидрогенно-дифференцированный — характеризуется гидрогенной аккумуляцией вещества в какой-либо части профиля.

- Криогенно-дифференцированный — фактором дифференциации служит постоянная льдистая мерзлота (см. криогенные процессы).

Источник

генетические горизонты

География. Современная иллюстрированная энциклопедия. — М.: Росмэн . Под редакцией проф. А. П. Горкина . 2006 .

Полезное

Смотреть что такое «генетические горизонты» в других словарях:

горизонты почвы генетические — Относительно однородные слои почвы, обособившиеся в процессе почвообразования, расположенные более или менее параллельно поверхности почвы. [Словарь геологических терминов и понятий. Томский Государственный Университет] Тематики геология,… … Справочник технического переводчика

ГОРИЗОНТЫ ПОЧВЕННЫЕ — структурные элементы почвенного профиля. Различают генетические и морфологические Г. п. Первые, отличаясь по цвету, сложению, плотности, структуре и др. признакам, дают тем самым начало совокупности морфологических горизонтов. Сочетание… … Геологическая энциклопедия

Горизонты почвы генетические — относительно однородные слои п., обособившиеся в процессе почвообразования, расположенные более или менее параллельно поверхности п. Отличаются один от другого и от материнской породы по окраске, структуре, сложению, составу, характеру… … Толковый словарь по почвоведению

Почвенные горизонты — слои, формирующиеся в результате естественного расчленения почвы в процессе её образования; отсюда их др. название «генетические». Совокупность П. г. образует почвенный профиль. Каждый П. г. более или менее однороден по механическому,… … Большая советская энциклопедия

Почвенный профиль — Схема строения почвенного профиля … Википедия

Почва — У этого термина существуют и другие значения, см. Почва (значения). Профиль пахотной каштановой почвы, Волгоградская область … Википедия

Земля (геология) — Профиль пахотной каштановой почвы, Волгоградская область, Россия Почва поверхностный слой литосферы Земли, обладающий плодородием и представляющий собой полифункциональную, гетерогенную, открытую, четырёхфазную (твёрдая, жидкая, газообразная… … Википедия

Почвообразование — Профиль пахотной каштановой почвы, Волгоградская область, Россия Почва поверхностный слой литосферы Земли, обладающий плодородием и представляющий собой полифункциональную, гетерогенную, открытую, четырёхфазную (твёрдая, жидкая, газообразная… … Википедия

Почвы — Профиль пахотной каштановой почвы, Волгоградская область, Россия Почва поверхностный слой литосферы Земли, обладающий плодородием и представляющий собой полифункциональную, гетерогенную, открытую, четырёхфазную (твёрдая, жидкая, газообразная… … Википедия

Почвенный покров Астраханской области — Содержание 1 Общие сведения 2 Светло каштановые почвы 3 Бурые полупустынные почвы … Википедия

Источник

МОРФОЛОГИЯ ПОЧВ

МОРФОЛОГИЯ ПОЧВ – сумма внешних признаков, которые являются результатом процессов формирования и поэтому отражают происхождение (генезис) почв, историю их развития, их физические и химические свойства. Морфологические признаки доступны простому визуальному наблюдению, но для более точного анализа используют как простые приспособления (например, лента с сантиметровыми делениями для определения мощности почвы), так и достаточно сложные приборы (поляризационные микроскопы, применяемые для изучения микроскопических морфологических признаков).

В качестве основных морфологических признаков почвы выделяют: почвенный профиль, окраску и цвет почв, почвенную структуру, гранулометрический (механический) состав почв, сложение почв, новообразования и включения.

Почвенный профиль.

При рассмотрении достаточно глубокого почвенного разреза можно увидеть, что почвенная толща имеет слоистое строение.

Эта псевдослоистость обусловлена разделением почвенной толщи на почвенные горизонты, каждый из которых более или менее однороден по механическому, минералогическому, химическому составу, физическим свойствам, структуре, цвету и другим признакам. Почвенные горизонты обособляются постепенно в процессе формирования почвы, отсюда их другое название – «генетические» горизонты. Однако даже в окончательно сформированных почвах горизонты, как правило, не имеют резкой границы и постепенно переходят один в другой. Совокупность генетических горизонтов образует почвенный профиль.

Принцип расчленения почвенной толщи на генетические горизонты установлен впервые В.В.Докучаевым, им же были введены для них первые буквенные обозначения.

В различных типах почв генетические горизонты существенно отличаются, однако в первом приближении выделяют два типа строения почвенного профиля – автоморфный и гидроморфный.

Две системы символов генетических горизонтов почв: без скобок указано обозначение горизонта, принятое в нашей стране, в скобках указано обозначение горизонта, принятое на Международном обществе почвоведов (Международное общество почвоведов (International Association of Soil Science) было основано в 1924, его члены – научные учреждения и ученые более 100 стран, местопребывание общества – Амстердам).

Почвенный профиль автоморфных почв.

Автоморфные почвы – это почвы, формирование которых проходит в условиях хорошо дренируемых водоразделов, т.е. под влиянием атмосферной влаги, систематические нисходящие токи которой обуславливают перемещение химических элементов сверху вниз. Режим почвенной влаги в этих условиях может быть как промывным, так и непромывным. Грунтовые воды расположены относительно глубоко.

Формирование профиля автоморфных почв схематически изображено на риc. 1.

Основные генетические горизонты почвенного профиля этого типа.

Перегнойно-аккумулятивная часть профиля. Здесь преобразуется отмершее органическое вещество, систематически накапливается почвенный перегной и гумус и аккумулируются зольные элементы, необходимые для нормального питания растений. В перегнойно-аккумулятивной части профиля идут не только процессы накопления: часть химических элементов в виде подвижных как органических, так и неорганических соединений выносится за пределы гумусового горизонта, однако, в целом, преобладает тенденция к накоплению. Цвет этой части профиля меняется от черного, бурого и коричневого до светло-серого, что обусловлено составом и количеством гумуса. Мощность этой части профиля меняется в различных почвах от нескольких сантиметров до 1 метра. В эту часть профиля входят следующие горизонты:

Горизонт А0 (0) – самая верхняя часть почвенного профиля. Это легкая подстилка (степной войлок), представляющая собой опад растений на различных стадиях разложения – от свежего до почти разложившегося.

Горизонт Ат(Н) – поверхностный горизонт почвы, состоящий из насыщенного водой торфа.

Горизонт А1 (А) – верхний темный горизонт почвы, содержащий наибольшее количество органического вещества (в том числе, и наибольшее количество гумифицированного органического вещества). Этот горизонт еще называют гумусовым горизонтом.

Переходная часть профиля представляет собой постепенный переход от гумусового горизонта к почвообразующей породе, здесь происходят различные, часто противоположно-направленные процессы.

Для верхнего горизонта переходной части профиля характерно вымывание подвижных соединений в более низкие почвенные горизонты, в некоторых почвах очень сильное (например, в подзолистых). В этом случае обособляется самостоятельный горизонт вымывания А2 (Е), откуда вынесены все более или менее подвижные соединения. Горизонт вымывания также называют элювиальным горизонтом, он резко выделяется в почвенном профиле своим внешним видом. Вследствие вымывания у него белесая, напоминающая цвет золы окраска, он бесструктурный или слойный, рыхлый. Элювиальный горизонт обеднен илистыми частицами, гумусом и другими соединениями частицами за счет вымывания их в нижележащие слои и относительно обогащен остаточным кремнеземом.

В нижней половине переходной части профиля преобладает вмывание, т.е. выпадение (осаждение) соединений тех химических элементов и мелких частиц, которые были вымыты из верхней части почвенной толщи. Глубина перемещения частиц и соединений в разных условиях различна, однако, в общем, более растворимые соединения мигрируют глубже, чем менее растворимые, поэтому понятие горизонта вмывания несколько неопределенно. Обычно в качестве горизонта вмывания (или иллювиального горизонта) выделяют горизонт, характеризующийся накоплением глины, окислов железа, алюминия и марганца.

Этот горизонт четко выделяется своей бурой, охристо-бурой или красновато-бурой окраской, оструктуренностью и большей (по сравнению с другими почвенными горизонтами) плотностью. Иллювиальный горизонт обозначают символом В.

В почвах, где не наблюдаются существенные перемещения веществ, в почвенной толще нет обособления элювиального и иллювиального горизонтов. В таких почвах символом В обозначают переходный слой между гумусовым горизонтом и почвообразующей породой, характеризуемый постепенным ослаблением процессов аккумуляции гумуса, разложения первичных минералов, он может подразделяться на В1 – горизонт с преобладанием гумусовой окраски, В2 – подгоризонт с более слабой и неравномерной гумусовой окраской и В3 – подгоризонт окончания гумусовых затеков.

Горизонт Вк – максимальная аккумуляция карбонатов, обычно располагается в средней или нижней части профиля и характеризуется видимыми вторичными выделениями карбонатов в виде налетов, прожилок, псевдомицелия, белоглазки, редких конкреций.

Горизонт G – глеевый, характерен для почв с постоянно избыточным увлажнением, которое вызывает восстановительные процессы в почве и придает горизонту характерные черты – сизую, серовато-голубую или грязно-белую окраску, наличие ржавых и охристых пятен, слитость, вязкость и т.д.

Почвообразующая порода.

Ниже переходной части профиля залегает материнская (почвообразующая) горная порода, на которой сформировалась данная почва. В почвоведении эта порода обозначается как горизонт С, она уже не затронута специфическими процессами почвообразования (аккумуляцией гумуса, выносом элементов и т.д.), однако верхняя часть горизонта несет следы почвообразования в виде соединений, привнесенных сюда из верхней части почвенного профиля.

Подстилающая горная порода.

Горизонт D (R) – подстилающая горная порода, залегающая ниже материнской (почвообразующей) горной породы и отличающаяся от нее своими свойствами.

Почвенный профиль гидроморфных почв, т. е. почв, формирование которых происходит в условиях близкого расположения грунтовых вод. В этом случае процесс почвообразования идет под воздействием грунтовых вод, которые периодически или постоянно обогащают почвенную толщу определенным химическими элементами и создают специфическую геохимическую обстановку. Режим почвенной влаги в этих условиях соответствует выпотному или застойному.

При близком залегании грунтовых вод и капиллярном их подъеме в почвенную толщу различные соединения выпадают примерно в той же последовательности, как и при нисходящем движении вод. Однако в то время как при нисходящем движении ближе к поверхности расположены менее растворимые соединения, при восходящем движении грунтовых вод картина обратная – более растворимые соединения находятся близко к поверхности или располагаются непосредственно на ней.

Почвенный профиль гидроморфных почв состоит, во-первых, из более или менее выраженной перегнойно-аккумулятивной части, и во-вторых, из системы минерально-аккумулятивных горизонтов, каждый из которых называется по слагающему его соединению. На рис. 2 выделяется (снизу вверх) карбонатный, гипсовый и сульфатно-натриевый горизонты.

Помимо двух основных типов строения почвенного профиля – автоморфного и гидроморфного, в природе встречаются многочисленные случаи переходного строения, это объясняется сменой условий автоморфного и гидроморфного почвообразования.

Кроме этих горизонтов выделяются переходные горизонты, для которых используются двойные обозначения, например, А1А2 – горизонт, прокрашенный гумусом и имеющий признаки оподзоленности (вымывания элементов), А2В – горизонт, имеющий черты элювиального горизонта А2 и иллювиального В, А1С – переходный горизонт от гумусового к материнской породе и т. д.

Второстепенные признаки обозначаются индексом с дополнительной малой буквой, например Вg – иллювиальный горизонт с пятнами оглеения, Сk – карбонатная почвообразующая порода и т.д.

Кроме обозначения горизонта индексом, почвоведы обязательно используют и словесные названия этих горизонтов: гумусовый, подзолистый, глеевый, торфянистый, солонцовый, иллювиально-гумусовый, погребенный и т. д.

Обычно переход между генетическими горизонтами постепенный, поэтому граница между горизонтами, в известной мере, условна и представлена не линией, а некоторой переходной полосой. Иногда переход между горизонтами четкий, но граница при этом бывает не обязательно ровной, а языковатой. В этом случае масса верхнего горизонта в виде языков и потеков заходит в пределы нижерасположенного генетического горизонта. Учет плотности почв значительно облегчает выделение горизонтов и установление их границ.

Приведенная система выделения почвенных горизонтов и их буквенных обозначений является наиболее распространенной в нашей стране, однако кроме нее есть много других подобных систем. Сейчас разрабатывается система более сложной индексации горизонтов почвенного профиля.

Окраска и цвет почвы

– наиболее выразительные морфологические признаки, по которым выделяются генетические горизонты в профиле и устанавливаются их границы. Эти признаки характеризуют тип почвообразования и состав почвообразующих пород.

Понятия цвет и окраска в почвоведении различаются. Термин окраска – более общий и характеризует изменения (неоднородность, пятнистость) цветовых характеристик горизонта. Термин цвет – колористическое понятие, относится непосредственно к сочетанию тонов, интенсивности и другим хроматическим параметрам. Многие почвы получили свое название по преобладающему цвету: черноземы, красноземы, сероземы и т.д.

Окраска отдельного почвенного горизонта может быть однородной и неоднородной. Однородная – весь горизонт однообразно окрашен в какой-либо цвет, часто осветляется к нижней границе. Неоднородная – горизонт окрашен в различные цвета, при этом форма участков разного цвета может быть различной (пятна, полосы, мраморовидность). Окраска почвенной массы никогда не бывает «чистой» (монотонной), а сопровождается дополнительными тонами, придающими ей тот или иной оттенок.

Цвет почвы зависит от наличия в почве того или иного количества красящих веществ. Верхние горизонты окрашены гумусом в темные цвета (серые и коричневые). Чем больше гумуса содержит почва, тем темнее ее цвет. Железо и марганец придают почве бурые, охристые, красные тона. Белесые, белые тона предполагают наличие процессов оподзоливания (вымывания продуктов разложения минеральной части почв). Белый цвет может быть признаком осолодения, засоления, окарбоначивания, т. е. присутствия в почве кремнезема, каолина, углекислого кальция и магния, гипса и других солей. Синие (сизые) и зеленые цвета всегда связаны с переувлажнением почв и с присутствием специфических минералов, содержащих закись железа.

Цвет нижних горизонтов почвенного профиля, в основном, определяется окраской почвообразующих пород, их составом и степенью выветривания. Наиболее характерны различные оттенки коричнево-бурого цвета, обусловленные окраской плейстоценовых отложений – широко распространенных почвообразующих пород.

Цвет почвы в значительной степени зависит от степени влажности и источника освещения, поэтому окончательное определение цвета принято делать по образцам в сухом состоянии при рассеянном дневном освещении.

Определение цвета носит несколько субъективный характер. Чтобы избавиться от субъективизма в описании цвета почв на протяжении всей истории почвоведении различные авторы пытались унифицировать почвенные цвета. В нашей стране наиболее широкое применение получил треугольник цветов С.А.Захарова (рис. 3). В вершинах этого треугольника – белый, черный и красный цвета, а по сторонам и медианам нанесены названия различных цветов, производных от смешения трех основных. За границей широко используются цветные таблицы Манселла, где каждый цвет характеризуется тоном (оттенком), интенсивностью (степенью осветленности) и насыщенностью тона (чистотой спектрального цвета) и может быть обозначен буквенно-цифровыми индексами, удобными для создания базы данных с целью компьютерной обработки информации.

Структурность почв

– это способность почвы естественно распадаться на отдельности (агрегаты), состоящие из склеенных перегноем и иловатыми частицами механических элементов почвы. Форма структурных отдельностей, их размер и прочность четко отражают характер процессов, протекающих в почве.

Структура почвы оказывает влияние на аэрацию почвы и ее водопроницаемость, определяет устойчивость почвы против эрозии. На образование почвенной структуры оказывают влияние: корневая система травянистой растительности, деятельность почвенной фауны, а также различные физические процессы: увлажнение и высыхание, замерзание и оттаивание, нагревание и охлаждение. Главными клеющими веществами почв при их оструктуривании являются: гумус, глинистое вещество, гидроксиды железа и алюминия. Поэтому песчаные почвы, лишенные глинистых частиц и содержащие мало гумусовых веществ, бесструктурны. Важную роль структурообразования в гумусовом горизонте играют травянистые растения, создающие своей корневой системой комковатую структуру.

По форме структурные отдельности подразделяются на три основных типа: кубовидный тип (отдельности имеют одинаковые размеры по всем трем измерениям и обычно представлены неправильными многогранниками), призмовидный тип (преобладает одно из трех измерений, в силу чего отдельность более или менее вытянута вверх); плитовидный тип (отдельность уплощена по высоте и развита по двум другим измерениям). В нашей стране используют классификацию структурных отдельностей по форме, размеру и характеру поверхности, разработанную в 1927 С.А.Захаровым.

Название структуры почвы дается по преобладающим отдельностям. Каждому типу почв и каждому генетическому горизонту характерны определенные типы почвенных структур. Например, для гумусовых горизонтов характерна зернистая, комковато-зернистая, порошисто-комковатая структура; для элювиальных горизонтов – плитчатая, листоватая, чешуйчатая, пластинчатая; для иллювиальных – столбчатая, призматическая, ореховатая, глыбистая и т.д.

В полевых условиях для определения структуры почв из исследуемого горизонта ножом вырезают небольшой образец грунта и подбрасывают его несколько раз на ладони до тех пор, пока он не распадется на структурные отдельности. Их рассматривают и определяют степень их однородности, размер, форму, характер поверхности.

Изменение условий почвообразования отражается на структуре гумусового горизонта. Прочность структурного пахотного горизонта имеет важно для земледелия.

Большое значение для агрономической характеристики почвы имеет водопрочность структуры почвы, т.е. образование прочных, не размываемых в воде отдельностей. Почвы, обладающие водопрочной структурой, имеют благоприятный для развития растений водно-воздушный режим, механические свойства и т.д. Почвы, не имеющие такой структуры, быстро заплывают, становятся непроницаемыми для воды и воздуха, а при высыхании растрескиваются на крупные глыбы.

Гранулометрический (механический) состав почв.

Гранулометрическим (механическим) составом почвы называется весовое соотношение в почве частиц разного размера. Под частицами разного размера подразумеваются группы частиц, диаметр которых лежит в определенных пределах. Каждая из таких групп называется гранулометрической (механической) фракцией почвы.

Группировка механических элементов по размерам называется классификацией механических элементов. В нашей стране применяется классификация Н. А. Качинского (таблица 1).

| Таблица 1. КЛАССИФИКАЦИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОЧВ (Н.А.Качинский, 1965) | ||

| Название механических элементов | Диаметр механических элементов, мм | |

| Физический песок (> 0,01 мм) | Камни | > 3 |

| Гравий | 3–1 | |

| Песок крупный | 1–0,5 | |

| Песок средний | 0,5–0,25 | |

| Песок мелкий | 0,25–0,05 | |

| Пыль крупная | 0,05–0,01 | |

| Физическая глина ( 1 мм) с точки зрения водно-физических свойств не активна, инертна; она не способна удерживать влагу. Песок (d = 1,0–0,05 мм) обладает слабой водоудерживающей способностью. Пыль (d = 0,05–0,001 мм) очень хорошо удерживает воду и обладает хорошей водоподъемной способностью; ил (d 80 | > 85 | > 65 |

Механический состав почвы является важной характеристикой, необходимой для определения производственной ценности почвы, ее плодородия, способов обработки и т.д. От механического состава зависят почти все физические и физико-механические свойства почвы: влагоемкость, водопроницаемость, порозность, воздушный и тепловой режим и др. В полевых условиях определение механического состава производится по степени пластичности – наощупь. При известном навыке почвы можно достаточно четко разделять на глинистые, суглинистые, супесчаные и песчаные:

Песчаные почвы – бесструктурны, не обладают связностью, сыпучи, при большом увлажнении можно скатать в шарик.

Супесчаные почвы – в сухом состоянии сыпучи, бесструктурны, во влажном состоянии легко скатываются в шар, но «шнура» или «колбаски» не образуют.

Суглинистые почвы – в сухом состоянии легко втираются в кожу, во влажном состоянии пластичны и легко раскатываются в «шнур» или «колбаску». Чем тоньше «шнур» или «колбаска», тем данная почва ближе к глине.

Глинистые – в сухом состоянии при растирании на ладони дают тонкий однородный порошок (пудру), хорошо втирающийся в кожу, во влажном состоянии раскатываются в длинный, тонкий шнур, легко сворачиваемый в кольцо без трещин.

Окончательное название почвы по механическому составу производится в лаборатории при помощи специального анализа, и на основании этого дается название почвы. Общее название почвы по механическому составу дается по данным механического анализа верхнего горизонта (0–25 см). Например, чернозем южный, глинистый.

Сложение почвы.

Под сложением почвы понимают внешнее выражение степени и характера ее плотности и порозности. Сложение оказывает большое влияние на сопротивление почвы почвообрабатывающим орудиям, на ее водопроницаемость и в значительной степени на глубину проникновения в нее корней растений.

Порозность почвы.

Почвенные частички и структурные элементы, входящие в состав почвы, прилегают друг к другу не всеми своими плоскостями, а лишь отдельными точками или гранями, вследствие чего сама почва приобретает характер пористого тела, пронизанного целой системой трещин, пор, ячеек, пустот. Общий объем всех этих воздушных пор, полостей, трещин и пр. в определенном объеме почвы называют порозностью или скважностью почвы. Суммарный объем почвенных пор составляет от 25 до 60% объема почвы.

На порозность почвы большое влияние оказывает, прежде всего, структурное строение почвы: чем почвы структурнее, тем общая порозность больше (поскольку, помимо заключенных в комках пор, эти почвы имеют промежутки, находящиеся между структурными отдельностями). Всякое разрушение почвенной структуры, могущее произойти в результате воздействия на почву природных факторов или вследствие неправильной обработки почв, ведет за собой уменьшение общей порозности почвы. Заметное влияние на порозность почв оказывает также органическое вещество почв: чем органического вещества больше, тем больше порозность (так, например, порозность песка около 30%, а торфа – около 85%). Порозность заметно меняется в зависимости от глубины почвенного слоя: в верхних слоях она больше, в нижних – меньше. Объясняется это большим содержанием гумуса и лучшей структурой верхних горизонтов, большим воздействием на верхние слои почвы корней растений и роющих животных, а также меньшим давлением вышележащих слоев.

Размеры почвенных полостей различны, начиная от тончайших, так называемых капилляров, и кончая порами с диаметром 10 мм и крупнее. В связи с этим, помимо общей скважности, различают еще капиллярную и некапиллярную скважность почвы. Во всякой почве всегда есть оба вида скважности, причем преобладание того или иного вида зависит от механического и структурного состава почв.

Каждый вид скважности имеет различное значение в почвообразовательных процессах: капиллярная порозность, обычно заполненная водой, затрудняет свободный доступ воздуха в почву и продвижение атмосферной влаги из верхних горизонтов в нижние. Наличие же некапиллярной скважности устраняет эти нежелательные явления, создавая благоприятные условия как для почвообразовательных процессов, так и для развития растений. См.также ТИПЫ ПОЧВ.

Плотность почвы

– это интегрированная плотность всех компонентов ее твердой фазы – различных минералов и органических веществ.

Степени плотности почв в сухом состоянии:

1). Рассыпчатое сложение – почва обладает сыпучестью, отдельные частицы не сцементированы между собой.

2). Рыхлое сложение – лопата легко входит в почву на полный «штык», почва хорошо оструктурена, но структурные агрегаты плохо сцементированы между собой.

3). Уплотненное сложение – лопата легко входит в почву на «полштыка», нож легко входит в стенку разреза, почва рассыпается на структурные и механические составляющие, во влажном состоянии обладает слабой связанностью.

4). Плотное сложение – лопата или нож с трудом входят в почву на глубину 4-5 см, почва с трудом разламывается руками; в сухом состоянии монолитна, выбивается крупными глыбами, во влажном состоянии – вязкая масса.

5). Очень плотное (слитое) сложение – почти не поддается копанию лопатой (входит в почву не глубже 1 см), нужны лом, кирка. В сухом состоянии монолитна, крупноглыбиста, нож не входит в стенку разреза, во влажном состоянии очень вязкая и упругая.

Сложение почв зависит от ее механического и химического состава и от ее влажности. Это свойство имеет большое практическое значение в сельском хозяйстве и характеризует ее с точки зрения трудности обработки.

В пределах почвенного профиля сложение почвы (т.е. ее плотность и порозность) может сильно изменяться. Верхнему гумусово-аккумулятивному горизонту чаще всего бывает присуще рыхлое сложение и большая меж- и внутриструктурная порозность. Сложение иллювиального горизонта, как правило, более плотное, трещиноватое.

Новообразования и включения

– это локальные обособленные вещества, отличающиеся по своему строению и вещественному составу от вмещающей их почвенной массы. Возникают в результате действия различных почвообразовательных процессов.

Каждое новообразование формируется в определенных условиях и поэтому является индикатором почвенных процессов, либо протекавших ранее, либо идущих сегодня – это делает новообразования важными диагностическими признаками для классификации почв.

Почвенные новообразования очень разнообразны и различаются по форме, цвету, химическому и минералогическому составу. Могут быть представлены налетами, пятнами, примазками, потеками, прожилками по ходам землероев и корням растений, а также более плотными формами – конкрециями или стяжениями, плотными сцементированными железистыми прослойками и др.

К включениям относятся инородные тела, происхождение которых не связано с процессом почвообразования: обломки горных пород, не связанных с материнской породой, валуны, щебень, захороненные остатки раковин, кости современных и вымерших животных, остатки материальной культуры человека (обломки кирпича, керамики, стекла, археологические находки и др.).

Включения различного характера часто помогают судить о происхождении почвообразующей породы и возрасте почв.

Вильямс В.Р. Почвоведение, 1949

Почвы СССР. М., Мысль, 1979

Глазовская М.А., Геннадиев А.Н. География почв с основами почвоведения, М., МГУ, 1995

Максаковский В.П. Географическая картина мира. – В кн.: Общая характеристика мира, часть I. Ярославль, Верхне-Волжское книжное издательство, 1995

Практикум по общему почвоведению. Изд-во МГУ, Москва, 1995

Добровольский В.В. География почв с основами почвоведения. М., Владос, 2001

Заварзин Г.А. Лекции по природоведческой микробиологии. М., Наука, 2003

Восточно-европейские леса. История в голоцене и современность. Книга 1. М., Наука, 2004

Источник