Почвенные горизонты

Генетические почвенные горизонты – слои, возникающие в процессе почвообразования, различающиеся по цвету, сложению, плотности и другим свойствам.

Горизонты расположены один над другим параллельно или почти параллельно поверхности почвы, образуют в совокупности почвенный профиль (рис. 4). Почвенные горизонты обозначают заглавными латинскими буквами. Выделяют следующие почвенные горизонты и (всего 16 горизонтов):

A0 – лесная подстилка (дернина). Представляет собой опад растений на различных стадиях разложения – от свежего до полностью разложившегося. Это самая верхняя часть почвенного профиля. Встречается только в естественных почвах.

А – наиболее темноокрашенный горизонт в верхней части почвенного профиля, в котором происходит накопление органического вещества в форме гумуса, Тесно связанного с минеральной частью почвы. Цвет этого горизонта варьируется от черного, бурого, коричневого до светло-серого, что зависит от состава и количества гумуса. Мощность гумусового горизонта колеблется от нескольких сантиметров до 1,5 м и более.

A1 – гумусовый (перегнойный) горизонт. Встречается в почвах, где происходит разрушение алюмосиликатов и образование подвижных органо-минеральных веществ. Верхний темноокрашенный горизонт, содержащий наибольшее количество органического вещества.

A2 – элювиальный горизонт (горизонт вымывания, подзолистый или осолоделый). Формируется под влиянием кислотного или щелочного разрушения минеральной части. Это сильно осветленный, бесструктурный или слоеватый рыхлый горизонт, обедненный гумусом и другими соединениями, а также илистыми частицами за счет вымывания их в нижележащие слои и относительно обогащенный остаточным кремнеземом.

B – иллювиальный горизонт (горизонт вмывания – намывания и накопления веществ, внесенных из других горизонтов) В случае черноземного типа почвообразования в этом горизонте не наблюдается существенных перемещений веществ в почвенной толще, горизонт является переходным слоем к почвообразующей породе, характеризуется постепенным ослаблением процессов аккумуляции гумуса, разложения первичных минералов. В случае подзолистого типа почвообразования данный горизонт располагается под элювиальным горизонтом и представляет собой бурый, охристо-бурый, красновато-бурый, уплотненный и утяжеленный, хорошо оструктуренный горизонт, характеризующийся накоплением глины, оксидов железа, алюминия и других коллоидных веществ за счет вмывания их из вышележащих горизонтов.

G – глеевый горизонт, характерен для почв с постоянно избыточным увлажнением (болотных, тундровых, аллювиальных и др.), которое вызывает восстановительные процессы в почве и придает горизонту характерные черты –сизую, серовато-голубую или грязно-зеленую окраску, наличие ржавых и охристых пятен, слитость, вязкость и т.д.

С – материнская горная порода, не затронутая или слабо затронутая почвообразованием (аккумуляцией гумуса, элювиированием и т.д.).

D – подстилающая порода. Рыхлая горная порода. Эта порода залегает ниже материнской и отличается от нее в литологическом отношении. Встречается только в случае перекрывания горных пород.

R – плотная, массивно-кристаллическая почвообразующая или подстилающая горная порода.

L – латерит, твердый сплошной железистый горизонт, состоящий из оксидов железа и алюминия с примесью кварца и каолинита.

Pl– плинит, внутрипочвенный уплотненный, но свободно режущийся лопатой горизонт, обогащенный оксидами железа.

F– фраджипен, очень твердый и глинистый горизонт с резкой верхней и диффузной нижней границами; при увлажнении не размягчается как обычная глина, а распадается на мелкие отдельности.

P– плотная внутрипочвенная кора, очень твердый, каменный горизонт, цементированный различными соединениями в результате их гидрогенного поступления до образования почти чистого слоя этих соединений.

M– мягкая внутрипочвенная кора, мучнистый горизонт, сформированный различными соединениями в результате их гидрогенного поступления до образования почти чистого слоя этих соединений.

N– конкреционный горизонт, рыхлый внутрипочвенный горизонт, содержащий > 50% объема конкреционных образований.

Z – ортозанд, сплошной или состоящий из отдельных вонистых тонких прослоек, сцементированный оксидами железа песчаный горизонт.

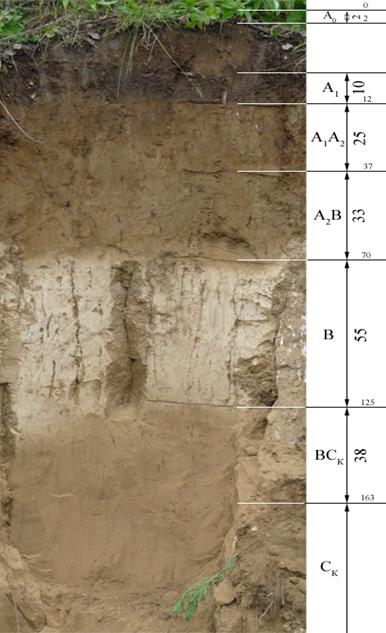

Для переходных горизонтов, которые имеют свойства как вышележащего, так и нижележащего горизонта, применяют двойные обозначения, например (см. рис. 3) A1A2 – горизонт, прокрашенный гумусом и имеющий признаки оподзоленности; А2В – горизонт, имеющий черты подзолистого горизонта (А2) и иллювиального (В); ВС – переходный горизонт к материнской породе и т.д. Второстепенные признаки обозначаются нижним индексом с дополнительной малой буквой.

Например, са – карбонаты кальция; cs – гипс (в этом случае не отмечается наличия карбонатов); sa – легкорастворимые соли (в этом случае не отмечается наличие ни гипса, ни карбонатов); t – иллювиированная глина; h –иллювиированный гумус; па – присутствие солоноватости; m – сиаллитная метаморфизация; f – наличие признаков аккумуляции железа; ох – ферраллитная метаморфизация; g – присутствие признаков оглеения (глееватость); п – присутствие конкреций; е – наличие признаков элювиирования; v – признаки сли-тости; z – существенная перерытость почвенной фауной; сг – признаки криотурбаций; х – признаки самомульчирования; ag – устойчивое присутствие воды (ag – атмосферной, ag – грунтовой).

Индексы при обозначении генетических горизонтов ставятся в зависимости от степени выраженности того или иного процесса, протекающего в данном горизонте. Например: Вса – переходный горизонт с видимыми вторичными выделениями карбонатов в виде налетов, прожилок, псевдомицелия, редких конкреций; Bg – иллювиальный горизонт с признаками оглеения; Вt — метаморфический горизонт, характеризующийся аккумуляцией глины без заметных следов ее перемещения и др.

Указанная символика генетических горизонтов позволяет записывать строение почвенного профиля в кратком виде:

Каждому почвенному типу свойственно свое сочетание горизонтов. Поэтому некоторые из них могут в том или ином профиле отсутствовать.

Рисунок 4. Генетические горизонты почв.

В современной систематике почв США наряду с указанной общей системой генетических почвенных горизонтов для систематизации используют концепцию так называемых диагностических горизонтов почв. Диагностические горизонты почв – этоспецифические генетические почвенные горизонты, общие для ряда типов почв, которые могут быть использованы для их диагностики. Эти горизонты определяются набором с близкими качественными и количественными параметрами, например определенной мощности, одинаковым содержанием гумуса, насыщенностью основаниями и т. д.

Эта концепция и соответствующая номенклатура диагностических горизонтов получили широкое распространение в мировом почвоведении и используются в ряде стран, хотя и с некоторыми оговорками. Дополнительно при этом введен новый термин – эпипедон,под которым понимают прокрашенные гумусом поверхностные горизонты почв.

Например, выделяют следующие диагностические горизонты, точную количественную спецификацию которых можно найти в руководствах, а ниже даны обобщенные характеристики, достаточные для понимания общей концепции.

Моллевый эпипедон (от лат. mollis – мягкий) – мощный, темный, многогумусный, структурный (комковатый или зернистый), насыщенный основаниями (> 50%).

Антропогенный эпипедон (Anthropic от греч. anthropos – человек) – сходный по всем признакам с моллевым, но содержащий более 250 ррм (миллионные доли) Р2О5.

Темный эпипедон (Umbric от лат. umbra – тень) – сходный с моллевым по мощности, окраске, гумусированности, но отличающийся по структурности (бесструктурный или с массивной структурой) и насыщенности основаниями до 50%).

Торфяный эпипедон (Histic от греч. histos – ткань) – поверхностный горизонт с содержанием органического вещества более 30% при глинистом субстрате и более 20% при песчаном субстрате.

Плаггеновый эпипедон (Plaggen от нем. Plaggen – дерн) – поверхностный горизонт, сформированный в результате длительного унавоживания почв на приусадебных участках, имеющий мощность более 50 см и обычно содержащий включения кирпича, осколков и пр.

Светлый эпипедон (Ochric от греч. ochros – бледный) – гумусовый горизонт, имеющий либо светлую окраску, либо малую мощность, либо малую гумусированность и по этим показателям не отвечающий спецификациям иных эпипедонов.

Аргилловый горизонт (Argillic от греч. argillos – глина) – глинисто-иллювиальный горизонт В.

Подплужный горизонт (Agric от лат. ager – поле) – иллювиальный гори-зонт, сформированный под пахотным в результате ежегодной вспашки на одну и ту же глубину (плужная подошва) и т.д.

Всего подобным образом выделено 15 горизонтов. Данная система горизонтов была использована при разработке диагностики почв к легенде международной «Почвенной карты мира».

Источник

Почвенный профиль

Почвенный профиль — сочетание генетических горизонтов, характерное для каждого природного типа почвообразования. Профиль почвы образуется в результате дифференциации исходной почвообразующей породы под влиянием процессов почвообразования и характеризует изменение всех её свойств по вертикали.

Почвенный профиль [1] — совокупность генетически сопряженных и закономерно сменяющихся почвенных горизонтов, на которые расчленяется почва в процессе почвообразования.

Содержание

Типы строения

Под строением профиля понимается характер и последовательная смена генетически связанных горизонтов, слагающих почву.

Почвенным профилем называется совокупность почвенных горизонтов, объединенных единым процессом почвообразования. Строение почвенного профиля определяется морфологическими признаками отдельных почвенных горизонтов, закономерно пе¬реходящих один в другой. Строение профиля большинства почв, если их рассматривать в разрезе сверху вниз, сравнительно однотипно: сверху лежит небольшой слой растительных остатков, образующих лесную подстилку, травяной войлок, или дернину; глубже расположен горизонт, в разной степени окрашенный гумусом, или пере¬гноем, а под ним образуется горизонт, переходный к материн¬ской породе. Мощность, или глубина, почвенного профиля зависит от типа и времени протекающего почвообразовательного процесса и может изменяться в очень широких пределах. Строение и мощность почвенного профиля позволяют судить о характере и направлении почвообразовательных процессов, применении систем обработки почв, необходимости внесения удобрений, видах выращиваемых культур, об устойчивости и продуктивности лесов. Поэтому описание почвенного профиля занимает важное место при картировании почв, разработке аг¬ротехники выращивания культур и практических приемов веде¬ния хозяйства. Для характеристики почвенного профиля в целом производят описание отдельных его горизонтов.

Обозначение горизонтов. Каждому из горизонтов дается буквенное обозначение. Наиболее широко применяется система буквенных обозначений (используют латинский шрифт), пред¬ложенная В. В Докучаевым и доработанная советскими уче¬ными. Буквами обозначают генетические горизонты, а сочета¬ниями букв и буквенно-цифровыми индексами — переходные го¬ризонты и подгоризонты. Приняты следующие обозначения: Т — торф, органогенный горизонт; А — горизонт биогенного накопления органического вещества в почвах. Обычно называется гумусовым, перегнойно-аккумулятивным или дерновым горизонтом; А0 — лесная подстилка, травяной войлок, дернина; Апах — пахотный горизонт почвы.; А — гумусовый, дерновый, перегнойно-аккумулятивный, перегнойно-элювнальный горизонт дерново-подзолистых, серых лесных и осолоделых почв; имеет серый или черный цвет; А2 — элювиальный (или горизонт вымывания), подзолистый или осоло-делый. Обычно окрашен в белесоватые, белесые и белые тона; В — иллювиальный, или горизонт вмывания, в подзолистых, серых лес- пых, каштановых и некоторых других породах; G — глеевый горизонт, характерен для почв с постоянным избыточным увлажнением и болотных почв; С — материнская рыхлая горная порода; Д — подстилающая горная порода. Кроме того, применяют буквенное индексы: g — для оглеенных горизонтов; с — » скопления водорастворимых солей; г — » скопления гипса; цифровые индексы — 1, 2, 3 и т. д.

Описание горизонтов. После определения границ генетиче¬ских горизонтов записывают глубину верхней и нижней границ, например A1 6—12 см. Иногда сразу вычисляют толщину, или мощность, генетического горизонта, например, А2 12 26/14. За¬тем, поставив знак горизонта еще раз, дают полное морфологи¬ческое описание каждого горизонта или подгоризонта.

Каждый генетический горизонт описывают в такой последо¬вательности: цвет, механический состав, структура, сложение, включения, новообразования и характер перехода одного гори¬зонта в другой. В полевых условиях указывают влажность почв и определяют 10%-ным раствором соляной кислоты глубину вскипания карбонатов, если они имеются. Описание почв часто сопровождается качественным определением различных соединений и свойств почв, например определяется присутствие кар¬бонатов, закисного железа, вредных водорастворимых солей. Цвет почвы — важнейший морфологический признак. Не¬редко название почвы дается по цвету верхних горизонтов: под¬золы, серые лесные, черноземы, буроземы и т. д. По цвету почвы в первую очередь выделяют генетические горизонты, так как многие реакции и процессы, протекающие в них, связаны с изме¬нением цвета образующихся и перемещающихся соединений. Вы¬нос железа, например, сопровождается появлением белесой ок¬раски горизонта, а вмывание органических соединений — окра¬шиванием горизонта в серый или бурый цвет. Соединение двух¬валентного железа с фосфором (вивианит) нередко придает почве голубоватую или сизоватую окраску, а накопление карбо¬натов кальция придает белесовато-палевую окраску бурым до этого горизонтам. Соединения железа окрашивают горизонты в различные желтоватые, красноватые тона и оттенки. Цвет почвы и интенсивность окраски очень разнообразны. Ок¬рашенность горизонта может быть равномерной, однородной или неоднородной, пятнистой, пестрой, языковой, глянцеватой и др., что связано как с неодинаковой интенсивностью процес¬сов почвообразования, так и неоднородностью распределения вещества в почвенных горизонтах.

Из всего многообразия выделяют три группы соединений, оп¬ределяющих цвет почвы: а) органические и перегнойные веще¬ства, которые могут придать горизонтам черный цвет; б) соеди¬нения окиси железа, окрашивающие почвы в красный цвет; в) соединения кальция, кремнезема, а также каолин, придаю-щие почве белый цвет.

Группировка по соотношению горизонтов

- Простой профиль

- Примитивный — характерен для почв, находящихся на первой стадии образования. Обладает небольшой мощностью (несколько сантиметров), слабо дифференцирован на горизонты, из которых обычно выделяется лишь органогенный горизонт A и материнская порода С.

- Неполноразвитый — формируется на плотных массивно-кристаллических породах или на крутых склонах. Характеризуется полным набором горизонтов, характерных для данного типа почвы, которые, однако, имеют малую мощность и могут быть прерывистыми.

- Нормальный — имеет полный набор горизонтов нормальной мощности, характерных для данного типа почвообразования.

- Слабодифференцированный — образуется на песках (особенно кварцевых) или древних ферралитных корах выветривания. Профиль растянут, монотонен, с постепенными переходами от горизонта к горизонту.

- Нарушенный (эродированный) — содержат частично уничтоженные верхние горизонты.

- Сложный профиль

- Реликтовый — содержит как бы несколько самостоятельных профилей, наложенных один на другой. Образуется в речных долинах, в районах интенсивной эоловой и вулканической деятельности.

- Полициклический — из-за периодического отложения небольшого количества материала почвообразование не прерывается и новый профиль поверх реликтового не образуется, однако в пределах горизонтов видна литологическая неоднородность.

- Многочленный — формируется при смене почвообразующих пород в пределах 100 см от поверхности. На контакте при этом образуется специфический горизонт.

- Нарушенный (перевернутый) — нижележащий горизонт искусственно (обычно при вспашке) перенесён на поверхность.

- Мозаичный — образуется в условиях высокой комплексности почвенного покрова, когда границы горизонтов перестают быть параллельными земной поверхности.

Генетические типы профилей

Выделяются по сочетанию кривых распределения веществ в профиле и соотношения горизонтов.

- Недифференцированный

- Изогумусовый — обладает ярко выраженной дифференциацией по содержанию гумуса (а также часто легкорастворимых солей, гипса, карбонатов), но не дифференцированный по более стабильным компонентам (глине, R2O3).

- Метаморфический — профиль дифференцирован по содержанию глины. Оглинивание происходит in situ, переноса продуктов выветривания не происходит.

- Элювиально-иллювиально-дифференцированный — профиль с выделяющимся элювиальным (обеднённым глиной и R2O3) и иллювиальным (соответственно обогащённым ими) горизонтами.

- Гидрогенно-дифференцированный — характеризуется гидрогенной аккумуляцией вещества в какой-либо части профиля.

- Криогенно-дифференцированный — фактором дифференциации служит постоянная льдистая мерзлота (см. криогенные процессы).

Источник