Сплошная культивация почвы

СПЛОШНАЯ КУЛЬТИВАЦИЯ ПОЧВЫ

Нормы выработки и расхода топлива рассчитаны на следующие виды сплошной культивации: без боронования и с одновременным боронованием.

Сплошная культивация применяется при уходе за парами, а также при подготовке почвы под посев. Она проводится поперек или под углом к направлению вспашки, повторные обработки поперек направлений, предшествующих культивации, на участках с неровным рельефом — поперек направления склона или по горизонтали.

Способы движения агрегатов определяются с учетом конфигурации и размеров полей. Наиболее широко применяется челночный способ. Применяется и способ движения с перекрытием, когда агрегат одним проходом обрабатывает одну загонку, а вторым — другую, передвигаясь из одной в другую по поворотной полосе.

Максимальная скорость движения агрегатов — 12 км/ч, минимальная — 6 км/ч.

Классы тягового сопротивления, по которым рассчитаны нормы выработки и расхода топлива, следующие:

Диапазоны классов тягового сопротивления приняты с таким расчетом, чтобы каждый класс охватывал тяговое сопротивление культиваторов при обработке на данную глубину легких, средних, тяжелых почв. В связи с этим для удобства пользования нормативными материалами нормы дифференцированы по глубине обработки почвы.

Качественные показатели работы культиваторов должны быть следующими:

отклонение средней фактической глубины обработки от заданной не должно превышать +/- 1 см; верхний слой почвы должен быть мелкокомковатым, глубина рыхления — равномерной, сорные растения — подрезаны полностью; высота гребней взрыхленного слоя не должна превышать 3. 4 см. Рабочие органы культиваторов не должны выносить на поверхность нижний влажный слой почвы.

После окончания культивации обрабатывают поворотные полосы в поперечном направлении, не оставляя огрехов и необработанных участков. Агрегат обслуживает тракторист-машинист.

Источник

СПЛОШНАЯ КУЛЬТИВАЦИЯ

1. Почву обрабатывают на глубину 6—15 см. Отклонения по глубине не должны превышать ±2 см.

2. Рабочие органы культиватора должны обеспечивать по всей ширине захвата 100%-ное рыхление почвы, подрезание сорняков и растительных остатков, вычесывание корневищ и боронование, крошение почвы за один проход до размеров комьев (в поперечнике) не более 4 см.

3. При сплошной культивации с внесением минеральных удобрений рабочие органы должны обеспечивать локально-ленточное внесение основной дозы удобрений на глубину 10—15 см с шириной ленты 6—8 см, расстояние между серединами лент 25 см.

4. Туковысевающие аппараты регулируют норму высева минеральных удобрений в пределах от 150 до 700 кг/га физического вещества.

5. Неравномерность высева удобрений в ленту не должна превышать 5%, ширина ленты не должна отклоняться от заданной на ± 1 см.

6. Культиватор, предназначенный для одновременного внесения удобрений, должен быть обеспечен загрузочной емкостью до 0,8 ма.

7. Поверхность поля, обработанного агрегатом за один проход, должна быть выровнена. Высота гребней и глубина борозд не должны превышать 4 см. Качество обработки поля после прохода агрегата должно отвечать требованиям для работы посевных машин.

8. Движение агрегата должно проводиться поперек иЛи под углом к направлению предшествующих обработок.

9. Поворотные полосы должны быть заделаны. Огрехи и наволоки не допускаются.

1. Культиваторные агрегаты составляют в зависимости от почвенных условий, размера и рельефа полей, их конфигурации. В основном культиваторы агрегати — руют с мощными колесными тракторами класса 50 кН и с гусеничными — 30 кН.

Тракторы типа К-700 на культивации с боронованием агрегатируют с тремя или четырьмя культиваторами КПС-4 или КПГ-4 на сцепке СП-16; тракторы ДТ-75 и

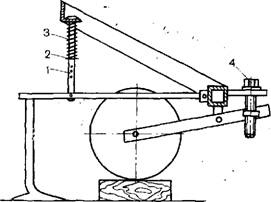

Рис. 20. Комбинированная машина для локально-ленточного внесения полных доз минеральных удобрений с одновременной предпосевной обработкой почвы:

/ — рама; 2 — привод на высевающие аппараты; 3 — емкость под удобрения; 4 — комбинированный сошннк; 5 — выравнивающая доска; 6 — прикатывающий каток

ДТ-75М агрегатнруют с двумя культиваторами на сцепке СП-11 или со средней секцией сцепки СП-16.

2. На почвах, засоренных однолетними и многолетними (корневищными и корнеотпрысковыми) сорняками, используют модернизированные паровые культиваторы с одновременным боронованием.

На коротких и длинных грядилях, крепящихся к раме культиватора КПГ-4 (КПС-4), устанавливают в первом и втором рядах стрельчатые лапы с шириной захвата соответственно 270 и 330 мм, а в третьем и четвертом — пружинные зубья. Расстояние между рядами рыхлительных рабочих органов должно быть не менее 400—500 мм, а между носками пружинных зубьев — 280 мм. Такая расстановка рабочих органов на паровом культиваторе позволяет за один проход агрегата про-

Вести полное подрезание сорняков (рыхление почвы) стрельчатыми лапами, установленными с перекрытием, вычесывание корневищ пружинными зубьями и выравнивание поверхности зубовыми боронами.

3. Для внесения при культивации основной дозы минеральных удобрений локально-ленточным способом используют комбинированную машину на базе культиватора КПС-4 (КПГ-4) с одновременным выравниванием и прикатыванием поверхности почвы (рис. 20). В зависимости от условий работы и наличия машин в хозяйстве культивацию проводят различными по составу агрегатами (табл. 19).

4. Тракторы К-700 (К-701) на культивации с локально-ленточным внесением основной дозы минеральных удобрений эффективно агрегатировать с тремя комбинированными машинами на базе парового культиватора при помощи сцепки СП-16, а тракторы гусеничные класса 30 кН целесообразно агрегатировать с одной комбинированной машиной шириной захвата 4 м.

ПОДГОТОВКА АГРЕГАТОВ К РАБОТЕ

1. Для работы с прицепными культиваторами тракторы подготавливают так же, как для работы с прицепными плугами: устанавливают прицепную скобу в заданное положение, упряжную серьгу закрепляют в среднем отверстии прицепной скобы одним пальцем.

2. Гидроцилиндры устанавливают на культиваторах штоками назад. Шланги к цилиндру присоединяют так, чтобы при переводе рычага распределителя в положение «Опускание» шток выходил из гидроцилиндра.

3. Шланги цилиндра прикрепляют к гидросистеме трактора разрывными муфтами.

4. При составлении агрегатов с прицепными культиваторами присоединяют сцепку к прицепной серьге трактора и культиваторы к сцепке шеренговым способом, затем присоединяют к культиваторам бороны.

При нечетном числе культиваторов в агрегате первый культиватор присоединяют к середине сцепки, при четном — на расстоянии 195 см от середины сцепки. Остальные культиваторы размещают симметрично относительно центра сцепки на расстоянии, равном рабочей ширине захвата.

5. Устанавливают заданную глубину обработки. Для этого опорные колеса ставят на бруски толщиной на 2—3 см меньше заданной глубины обработки. Винтом 4 (рис. 21) механизма регулирования глубины опускают рабочие органы до соприкосновения с разметочными досками. Выравнивают отдельные поводки в горизон-

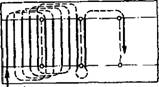

Р н с. 21. Схема установки лап на’заданную глубину обработки:

/ — штанга; 2 — шпилька; 3 — пружнна; 4 — регулировочный винт

Тальной плоскости перемещением поводков по отверстиям в нижнем конце штанги 1. Свободный ход верхних концов штанг не должен превышать 1 см. При работе на плотных почвах или при глубокой культивации увеличивают сжатие пружин 3 на штангах 1 перестановкой шпилек 2. При работе на рыхлых почвах или при мелкой культивации уменьшают сжатие пружин, установив шпильки в нижние отверстия штанг. При работе на засоренных участках пружины нажимных штанг ослабляют для предотвращения забивания рабочих органов сорняками и почвой.

6. Регулируют положение стоек рабочих органов так, чтобы стрельчатые лапы касались поверхности площадки всей кромкой лезвия, а рыхлящие опирались носками. Зазор между режущей кромкой стрельчатой лапы и площадкой в задней части не должен превышать 10 мм. Для глубокой культивации плотных почв выбирают наибольшую величину допустимого зазора.

7. При переводе прицепных культиваторов ^в положение ближнего транспорта. их поднимают с помощью гидросистемы трактора, отсоединяют бороны и устанавливают транспортные планки.

8. При переводе культиваторов в положение дальнего транспорта разъединяют шланги гидросистемы трактора, сцепки и культиваторов, отсоединяют культиваторы от сцепки и друг от друга. Затем переводят сцепку в транспортное положение и составляют агрегат для транспортирования, устанавливая культиваторы друг за другом «цугом».

9. Рабочие органы на — модернизированном культиваторе и на комбинированной машине регулируют так же, как на прицепных культиваторах.

10. Для культивации с одновременным локально- ленточным внесением минеральных удобрений на глубину 10—15 см на раму культиватора 1 (см. рис. 20) устанавливают емкость 3 под удобрения со специальных сеялок СУ-24 или СУК-24 с приводом 2 на высевающие аппараты от опорного колеса культиватора (с передаточным отношением 0,4. 0,9), что позволяет регулировать норму внесения удобрений от 150 до 700 кг/га физического вещества.

На грядилях культиватора вместо серийных рабочих органов устанавливают комбинированные сошники 4 с полой стойкой. Вместо борон устанавливают выравнивающую доску 5. Для прикатывания и дробления комков дополнительно размещают подпружиненный прикатывающий каток 6. Перед агрегатированием проверяют рукой легкость проворачивания катков в подшипниках.

ПОДГОТОВКА ПОЛЯ К РАБОТЕ

1. Направление и способ движения агрегата устанавливает агроном хозяйства.

2. Первую культивацию проводят поперек направления пахоты или под углом к ней. Повторную культивацию выполняют поперек направления предшествующей. Направление предпосевной культивации не должно совпадать с направлением последующего посева.

3. При работе маневренных агрегатов с навесными машинами наиболее широко применяют челночный способ движения (см. рис. 3, а), при работе Широко

Захватных агрегатов —способ движения «перекрытием» (рис. 22).’В этом случае агрегат совершает беспетлевые повороты и для его работы требуется меньшая ширина поворотной полосы, чем при челночном способе.

Рис. 22. Схема движения агрегата „перекрытием»

Диагональный способ движения применяют, когда по условиям агротехники требуется, чтобы направление культивации было под углом к большей стороне поля.

4. Ширину загонов и поворотных полос выбирают по табл. 20.

5. Разбивают поле на загоны и расставляют вешки.

Ширина загонов и поворотных полос для работы культиваторных агрегатов

Источник

Технология предпосевной обработки почвы

Предпосевная обработка почвы включает в себя боронование, сплошную культивацию, дискование и прикатывание. Рассмотрим технологию только основных операций предпосевной обработки.

Боронование зяби и посевов

Рассмотрим агротехнические требования, способы движения агрегата и контроль качества выполненной работы.

Агротехнические требования

При закрытии влаги почвенная корка должна быть полностью без пропусков разрушена. Перекрытие между смежными проходами — в пределах 0,10…0,15 м. Глубина рыхления почвы—0,04…0,06 м; размеры комков почвы после боронования допускаются: при бороновании зяби —0,04…0,05 м, при разрушении корки и рыхлении посевов— 0,03…0,04 м; высота гребней на пашне — не более 0,03 м, на посевах зерновых — не более 0,02…0,03 м.

При бороновании озимых, пропашных культур и многолетних трав глубина рыхления должна составлять 0,02…0,04 м, а повреждение растений — не более 5%.

Способы движения бороновальных агрегатов

Для начала приведем схему с описанием

а — челночный гоновый; б — диагональный в один след; в — диагональный в два следа (при ширине поля от 0,75 до 0,55 его длины); г — диагональный в два следа (при ширине поля от 0,55 до 0,3 его длины); д — вкруговую от периферии к центру; е — диагонально-угловой; R — радиус поворота; Е — ширина поворотной полосы; е — длина выезда; С — ширина загона; Вр — рабочая ширина захвата агрегата; L — длина гона.

Способы выбирают в зависимости от размеров поля и предшествующей обработки почвы. При длине гона более 500 м применяют челночный способ движения (а), а на полях, имеющих квадратную или прямоугольную форму, применяют диагональный (6) в один след и перекрестно-диагональный в два следа (в, г). На небольших полях агрегаты могут работать вкруговую (д). В этом случае образующиеся на поворотах огрехи обрабатывают угловыми проходами после окончания боронования всего загона.

Озимые и пропашные культуры боронуют челночным способом поперек рядков, а перекрестные посевы — диагональным (б) или перекрестно-диагональным способом (в и г).

Зябь и пары боронуют поперек или под углом к направлению вспашки, а при предпосевном бороновании — поперек или под углом к предполагаемому направлению сева.

Приведем схему разметки поля с описанием

а — квадратной формы при диагонально перекрёстном способе движения; б — прямоугольной формы с соотношением сторон 3 : 1 и более при диагонально-перекрестном способе движения; в — при диагонально-угловом способе движения.

Для работы челночным способом линию первого прохода провешивают от края на расстоянии, равном половине ширины захвата агрегата. При диагонально-перекрестном способе обработки полей квадратной формы линию первого прохода провешивают не по диагонали, а с отклонением влево на 0,7 ширины захвата агрегата (рис. 2, а).

Первый проход выполняют по провешенной линии 1—2, а после разворота — параллельно первому с соответствующим перекрытием. При последующих проходах агрегат в точках 3, 4, 5 и 6 поворачивают на 90° и ведут параллельно линиям 3—4 и 5—6, вторично обрабатывая почву в направлении, перпендикулярном диагонали участка. Разметку поля прямоугольной формы с соотношением сторон 3:1 и более проводят по схеме, показанной на рисунке 2, б. Агрегат ведут сначала по провешенной линии 1— 2—3—4, а после разворота — параллельно первому проходу.

Ширина поворотной полосы для бороновальных агрегатов с навесными зубовыми боронами равна двойной ширине захвата агрегата. В тех случаях, когда можно разворачивать агрегат за пределами поля, поворотные полосы не отбивают.

Контроль качества

Оценочные показатели качества: глубина обработки, выровненность и глыбистость поверхности, отсутствие огрехов. Глубину обработки замеряют линейкой по диагонали участка через 80… 100 м в 10 местах.

Выровненость поверхности определяют замером высоты гребней по диагонали участка через 80… 100 м, а глыбистость — подсчетом комков почвы размером более 0,04 м в рамке площадью 1 м2 по диагонали участка в 10 местах.

Отсутствие огрехов, наволоков от прохода борон и качество обработки поворотных полос определяют визуально.

Сплошная культивация почвы

Также рассмотрим агротехнические требования, способы движения агрегата, подготовку поля и контроль качества работы.

Агротехнические требования

Предпосевную культивацию проводят на глубину заделки семян. Неравномерность глубины обработки —не более ±0,01 м. Культиватор должен полностью подрезать сорную растительность и не выносить нижние слои почвы на поверхность. Дно борозды и поверхность поля должны быть ровными. Высота гребней — не более 0,04 м, перекрытие смежных проходов— 0,1…0,15 м. Огрехи и сгружение почвы не допускаются.

Способы движения и подготовка поля

Первую культивацию проводят поперек направления вспашки или под углом к ней, а повторную —поперек направления предыдущей. Направление предпосевной культивации не должно совпадать с направлением последующего сева.

Наиболее распространенные способы движения — челночный и диагонально-угловой (е). Для широкозахватных агрегатов, а также при работе агрегатов на коротких гонах, когда невозможен выезд за пределы поля, применяют тоновый способ движения машинно-тракторного агрегата с беспетлевым поворотом.

При челночном способе движения линию первого прохода провешивают на расстоянии, равном половине ширины захвата агрегата от края поля. При этом ширина поворотных полос должна быть равна четному числу проходов агрегата при их обработке. В противном случае линию первого прохода провешивают на расстоянии, равном 1,5 ширины захвата.

Необработанную полосу, равную 0,5 ширины захвата агрегата, после первого его прохода культивируют при обработке поворотных полос. При диагонально-угловом способе движения линию первого прохода провешивают согласно схеме (см. рис. 2, в). В этом случае поворотные полосы отбивают со всех четырех сторон.

Контроль качества

Качество работы оценивают по глубине обработки, гребнистости поверхности, степени подрезания сорняков, отсутствию обнажения дна борозды и огрехов.

Глубину обработки проверяют линейкой по диагонали поля в 10 местах; гребнистость поверхности замеряют линейкой по диагонали поля через 50 м; степень подрезания сорняков определяют подсчетом числа неподрезанных на 10 м2 по диагонали поля с пятикратной повторностью.

Вынос нижних слоев почвы, огрехи, наволоки, прямолинейность проходов агрегата, обработку поворотных полос определяют визуальным осмотром.

Источник