Способы приготовления компостов обоснование

Компосты, их приготовление и применение

Компосты – это удобрения, получаемые в результате разложения смеси различных органических веществ. Основные компоненты для компостирования – торф, навоз, навозная жижа, птичий помет, опавшие листья, сорная трава, растительные отходы при уборке урожая и т. д.

1. повышение в удобрении содержания доступных для растений элементов питания;

2. обезвреживание от патогенной микрофлоры;

3. уменьшение содержания целлюлозы и пектиновых веществ.

Торфонавозные компосты готовят вблизи животноводческих помещений, в навозохранилищах или в полевых штабелях. Отношение навоза к торфу в компосте зимой обычно 1:1, а летом до 1:3. Для компостирования пригодны любые торфы с влажностью до 60%.

Послойное компостирование возможно в любое время года; при этом торф слоем до 50 см разравнивают на подготовленных местах шириной 4—5 м и длиной в зависимости от возможностей. Затем покрывают его слоем навоза, который вновь покрывают торфом, затем вновь навозом и т. д. Слои торфа и навоза чередуют, пока высота штабеля не достигнет 2 м. Толщина слоев зависит от принятого соотношения компонентов; завершают укладку слоем торфа.

Очаговое компостирование предпочтительнее зимой, когда навоз по подготовленному (50—60 см) слою торфа размещают непрерывным или прерывистым слоем 70—80 см и шириной на 1,0—1,5 м меньше нижележащего торфа. При недостатке навоза его размещают прерывистым слоем (кучами) на торфе и, как и в первом случае, со всех сторон укрывают торфом слоем 50-70 см. Зимой штабель очагового компоста закладывают за 1-2 дня, обычно во время оттепелей, тогда температура внутри него не опускается ниже 25-30°С.

При послойном и очаговом компостировании для улучшения качества торфа с навозом к массе компонентов добавляют 1,5-3,0 % (15-30 кг/т) фосфоритной муки, при этом получают торфо-навозно-фосфоритные компосты, которые по эффективности даже при содержании навоза 30-50% не уступают хорошему навозу. Фосфоритной мукой пересыпают каждый слой торфа и навоза.

Торфожижевые компосты. Их готовят с любым торфом, кроме известкового, зимой в навозохранилищах или рядом с животноводческими помещениями, а летом в полевых штабелях или на осушенных торфяниках. На каждую тонну проветренного торфа в зависимости от влажности берут 1-3т навозной жижи и 1,5-2,0% от массы компоста фосфоритной муки. Торф укладывают в два смежных вала с корытообразным углублением между ними, в которое сливают навозную жижу.

После поглощения жижи торфом массу сгребают бульдозером в штабеля, которые покрывают торфом, а при достижении температуры 60°С уплотняют. Выдерживают в течение 1-4 мес, затем применяют в качестве основного удобрения под различные культуры в таких же дозах, как подстилочный навоз.

Торфофекальные компосты. Получают при компостировании фекальных масс с торфом. Быстродействующее удобрение. В фекальной массе азот на 70-80% представлен аммиаком и мочевиной, да и фосфор с калием находятся в легкоусвояемых для растений формах.

Для приготовления к 1 т низинного торфа влажностью около 70% добавляют до 0,5 т фекалий, к 1 т верхового — 2 т, а при влажности торфа до 50% — до 3,5 т фекалий. Компостирование при температуре 56-60°С с последующим уплотнением — лучший способ обеззараживания, снижения потерь питательных элементов и ликвидации неприятного запаха фекальных масс. Торфофекальные компосты на второй год после закладки можно применять под любые культуры, кроме овощных, в дозах 10-25 т/га.

По эффективности нередко превосходят навоз при эквивалентных по питательным элементам дозах на 30-50%.

Торфоминеральные компосты. В качестве компонентов они могут содержать известь, золу, фосфоритную муку, жидкий аммиак и другие минеральные добавки.

Торфоизвестковые и торфозольные компосты. Их готовят с кислым торфом (рН менее 5), пересыпая ими каждый 15-20-сантиметровый слой при укладке штабеля. Дозу извести рассчитывают по 0,8 гидролитической кислотности ( Hr ) торфа (1-3% его массы). Лучшей формой известковых удобрений для этих целей является доломитовая мука. Такие, обогащенные кальцием и магнием, но бедные калием и фосфором компосты выдерживают до применения в течение 4-5 мес.

Компосты с золой приготавливают для обогащения торфа кальцием, калием, фосфором и другими элементами с одновременной нейтрализацией обменной кислотности его. Штабель готовят так же, как с известью, добавляя на каждую тонну проветренного торфа 2,5-5,0% золы (25-50 кг/т).

Торфофосфоритные компосты позволяют при тщательном перемешивании компонентов уже через месяц их хранения перевести в усвояемую для растений форму 30-60% P 2 O 5 фосфоритной муки и уменьшить кислотность торфа. Применяют кислый торф, не содержащий подвижных форм алюминия, на тонну которого при влажности 65-70% добавляют 10-30 кг фосфоритной муки и выдерживают 2-3 мес.

Торфоизвестковые и торфофосфоритные компосты применяют в таких же дозах, как навоз, причем эффективность их значительно возрастает при сочетании с азотно-калийными минеральными удобрениями.

Торфоаммиачные (ТАУ) и торфоминеральноаммиачные (ТМАУ) удобрения (компосты). Их готовят насыщением торфа аммиаком (30-35 л 25%-ный раствор жидкого аммиака, аммиачная вода) и добавлением к нему фосфорных (30-35 кг фосфоритной муки или смеси её с суперфосфатом (1:1)) и калийных (10-12 кг хлористого калия) минеральных удобрений. Для этих целей применяют торфа с зольностью до 25%, влажностью 55-65%.

Технология приготовления компостов на торфяниках заключается в сочетании обработок и рыхления их с внесением соответствующих компонентов (навоза, навозной жижи, фекальных масс, извести, фосфоритной муки и т.д.) с последующим сгребанием и уплотнением желаемых смесей в штабеля.

Торфорастительные компосты. Получают при выращивании на торфяниках бобовых и других (или смесей разных) культур (сидератов) с последующей запашкой их и приготовлением штабелей из полученных смесей торфа и растений.

Растительную массу сидератов в фазе цветения прикапывают, измельчают и запахивают на глубину 15 см. Через 2-3 недели после запашки торфяник дискуют, торфосидеральную массу сгребают в штабеля высотой 1,5-2,0 м и выдерживают 1-2 мес. Торфорастительные компосты применяют под различные культуры в таких же дозах, что и подстилочный навоз. По эффективности в эквивалентных по питательным элементам дозах они не уступают полуперепревшему навозу плотного хранения.

Компосты из бытовых отходов. В городах все более широкое распространение получают промышленные методы биотермического обеззараживания отходов и приготовления из них компостов. Компост заводского приготовления в среднем содержит (% на сухую массу): 40—52 органических веществ, 1-1,3 N , 0,7-0,8 P 2 O 5 , 0,4-0,6 К20, 3 раздробленного стекла ( pH 6,0-7,8. Не уступает в эквивалентных дозах навозу и при наличии соответствующего сертификата качества может применяться с агрохимическим контролем под различные культуры.

Под удобрениями понимают вещества, предназначенные для улучшения питания растений и повышения плодородия почв в целях увеличения урожайности сельскохозяйственных культур и улучшения качества получаемой продукции.

В качестве удобрения применяются самые разнообразные вещества, отличающиеся по происхождению, характеру действия на растения, почву, химическому составу, конструкции (структуре) и т.д.

Органические удобрения — являются растительными остатками или выделениями животных (навоз, торф, птичий помет, фекальная масса, компосты, сидераты).

Минеральные удобрения — получают промышленно-заводским способом, путем химической или механической переработки сырья (азотные, фосфорные, калийные и т.д.).

Бактериальные удобрения — являются препаратами, содержащими микроорганизмы, способные повышать содержание питательных веществ (азотофиксирующие, клубеньковые бактерии). Также они способны мобилизовать, т.е. переводить труднодоступные питательные вещества в доступные (фосфоробактерии и силикатные бактерии).

Классификация удобрений по агрономическому назначению или характеру действия (прямодействующие, косвенно-действующие)

Прямодействующие удобрения содержат в своем составе необходимые для растений элементы питания и оказывают непосредственное действие на пищевой режим почвы (минеральные и органические удобрения). Прямодействующие удобрения, исходя из числа питательных веществ, делятся на одно- и многосторонние.

Косвенно-действующие удобрения используют для улучшения физико-химических и микробиологических свойств почвы. Эти удобрения, оказывая действие на свойства почвы, увеличивают подвижность питательных веществ и тем самым улучшают питание растений. К этой группе удобрений относятся известковые удобрения, гипс, бактериальные препараты.

Классификация удобрений по происхождению, способу и месту получения (местные или хозяйственные, заводские (промышленные, искусственные) удобрения)

К местным удобрениям относятся:

удобрения, получаемые непосредственно в хозяйстве в качестве отбросов хозяйственной деятельности (навоз, навозная жижа, компосты, зола и птичий помет);

удобрения, создаваемые в самом хозяйстве в результате агротехнических мероприятий — зеленое удобрение;

удобрения, добываемые на территории хозяйства или вблизи него — торф, известняк, ил болотный;

К заводским относятся:

продукты добычи и размола агроруд (фосфоритная мука, сырые калийные соли);

продукты заводской химической переработки агроруд (суперфосфат, преципитат);

продукты синтетической азотной промышленности (азотные и комплексные удобрения);

продукты из отходов промышленности (томасшлак, фосфатшлак, сульфат аммония);

Классификация по конструкции

По этой классификации различают:

простые (односторонние), содержащие один элемент питания (азотные, фосфорные, калийные и микроудобрения);

комплексные удобрения — содержат не менее двух элементов питания. По производству их делятся на: сложные, сложно-смешанные (комбинированные) и смешанные удобрения. По агрегатному составу удобрения делятся на: твёрдые и жидкие удобрения.

Сложные удобрения производят в едином технологическом процессе в результате химического воздействия исходных компонентов. Содержат они 2-3 элемента питания в составе одного химического соединения. Соотношение питательных элементов в этих удобрениях определяется формулой.

Сложно-смешанные (комбинированные) удобрения, получаемые в едином технологическом процессе путём смешивания простых однокомпонентных удобрений с последующим или одновременным введением в смесь аммиакатов, различных кислот и других азотосодержащих, фосфорсодержащих продуктов, а также аммиака и пара.

Смешанные — механические смеси простых и сложных удобрений, получаемых в заводских условиях, либо на тукосмесительных установках, на местах использования удобрений путём «сухого» смешивания. В комплексных удобрениях все элементы питания находятся в растворённой форме. Производят жидкие удобрения (ЖКУ) и твёрдые.

Классификация по виду и форме удобрений

Видами удобрений принято называть группу удобрений, в состав которых входит тот или иной элемент питания. Таким образом, минеральные удобрения делятся на азотные, фосфорные, калийные, и другие виды удобрений. Виды минеральных удобрений отличающихся друг от друга по катионному и анионному составу или по другим свойствам, подразделяются на формы.

Формы минеральных удобрений это группы удобрений одного вида. Например, формами азотного вида удобрений является — аммиачная селитра, мочевина, и т.д.

Источник

Приготовление компоста своими руками: как быстро и правильно сделать

Все культурные растения важно обеспечить хорошим питанием. Конечно, для этих целей можно использовать покупные удобрения. Но правильный компост на даче не заменит ни одна подкормка. Если оставить созревать его положенный срок и не добавлять никаких ускорителей, вы сможете получить самую настоящую био-продукцию отличного качества. Основные способы, как сделать компост своими руками без использования химикатов подробно описываются в данном материале.

Что такое компост или компостная яма?

Компост, пожалуй, одно из самых простых и низко бюджетных органических удобрений.

В его основе лежит растительный мусор с дачного участка (трава, очистки из под яичный скорлупы и картофеля, различные прогнившие плоды фруктового и овощного происхождения, листья и многое другое), разложившийся под влиянием микроорганизмов.

Переработанные в компост остатки дают замечательное органическое удобрение, позволяющее обеспечить почве идеальное питание, улучшающее структуру почвы, делая ее более рыхлой.

Как сделать компост: основные способы приготовления

C целью проведения компостирования в основном практикуют три метода:

- Компостная куча. При укладывании различных составляющих в одну кучу на отведенном месте для ограждения рекомендуется установить каркас из проволочной сетки, который не препятствует хорошему проветриванию и попаданию влаги. В ширину рекомендуется укладывать компостируемые материалы не больше одного метра. Высотой куча в среднем выполняется в 90-120 сантиметров.

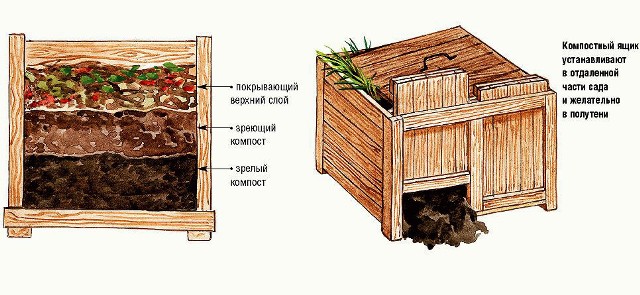

- Ящик для компоста. Удобный для использования закрытый контейнер можно изготовить самостоятельно или приобрести в магазине. Готовый вариант упрощает процесс тем, что внутри предусмотрен вращающийся барабан, позволяющий перемешивать уложенные продукты. Имеется в комплектации шланг, по которому внутрь поступает вода

- Компостная яма. Наиболее подходящими размерами для ямы считается ширина 1,5 м и длина 2 м. В глубину ее делают не больше метра. Можно сделать яму более длинной, разделив ее по центру перегородкой на два отсека. В одном будет происходить вызревание компоста, а в другой перекладывают уже готовый перегной.

Составные части компоста

Поскольку питательность компоста является важнейшим критерием оценивания этого вида удобрения, следует предусмотреть закладывание для дальнейшего перепревания разнообразных материалов. Их можно условно объединить в две преобладающие группы:

- Азотистые компоненты или зеленая масса. Отличительной характеристикой служит наличие в их составе высокого процента азота. Входят в данную группу остатки надземной части огородных культур, навоз, сорняки. Также сюда относят скошенную траву, фруктовые отходы, птичий помет, не одревесневшие стебли и зеленую листву растений.

- Углеродистые компоненты или коричневая масса. В составе находится много клетчатки. К этой группе относятся кусочки коры, солома, ветки, размельченная древесина, бумага. Включается в перечень подобных материалов опавшая листва, картонные обрезки, древесная стружка. После разложения эти продукты делают компост рыхлым и рассыпчатым, насыщают важными для развития растений элементами.

Разновидности материала, рекомендуемого для получения органического удобрения

| Растения – сидераты | Сочная зеленая масса, богатая белком, после скашивания разлагается быстро. Рекомендуется ее немного подсушить перед закладкой. Чередуют слоями с твердыми компонентами. |

| Сено | Обеспечивает пористую структуру зреющего компоста, что позволяет воздуху и влаге легко проникать сквозь все слои. При укладке создают из сена тонкие прослойки между другими компостируемыми отходами. |

| Солома | Имеющую достаточно грубую текстуру солому необходимо размельчать перед помещением в компостные гурты. Чаще этот материал используют для финишного укрытия уже полностью уложенных компостных куч. |

| Опавшие листья | Рассыпают высохшие и растолченные листья, оставленные в отдельных гуртах с прошлого сезона, вперемешку с другими отходами. Создавать обильные слои не рекомендуется, так как листва не отличается высокой питательностью. Если для компостирования используют дубовые листья, то для снижения кислотности, присущей этому сырью, вносят 100 г извести — пушонки из расчета на пять килограмм листвы. |

| Древесная стружка (опилки) | Этот материал разлагается медленно и отличается небольшим содержанием азота. Рекомендуется предварительно объединить его при активном вымешивании с костной мукой, мягкой зеленью, навозом. |

| Древесная кора | В ее составе по сравнению со стружкой азот содержится в большем количестве, но перед закладкой целесообразно предусмотреть добавление навоза (достойной заменой ему служит птичий помет). Можно перемешать кусочки коры с известью, ускоряющей разложение. Берут ее по 50 грамм из расчета на пять килограмм корья. |

| Пищевые отходы | Характеризуются быстрым разложением и считаются одним из наиболее ценных компонентов для компоста, обеспечивающим насыщение питательными соединениями. Их следует вымешивать с грубым материалом, придающим пористость и обеспечивающим вентилирование. |

| Навоз | Благодаря высокой концентрации азота, навоз считается одним из наиболее благоприятных компонентов для компоста, поскольку служит катализатором разложения. Слой навоза присыпают грунтом, что обеспечивает выделение тепла и ускорение процессов перепревания. |

| Бумага | Для ускорения разложения, бумагу размельчают и увлажняют. Перемешивают с достаточно грубым материалом, что исключит сбивание бумажных обрывков в комки. |

Чего нельзя класть в компост?

• Нельзя помещать в компост листья, стебли, обрезки больных растений – при разложении растительных остатков возбудители инфекции не гибнут.

• Не стоит укладывать в компостную кучу толстые куски древесины и крупные древесные отходы, обрезки вечнозеленых растений (они будут перегнивать очень долго, задерживая созревание компоста).

• Сухие листья текущего сезона, т.к. они дольше гниют. Лучше сделать отдельную кучу (или поместить их в большой черный полиэтиленовый мешок, в котором нужно проделать отверстия для вентиляции).

• Обсеменившиеся и многолетние корневищные сорняки.

• Отходы после использования ядов, гербицидов и пестицидов, т.к. погибнут полезные микроорганизмы.

• Синтетику, стекло, пластмассу, а также крупные кости, сало, жир и другие трудно гниющие органические остатки.

• Куски ткани (особенно цветной), мелованную глянцевую бумагу.

• Фекалии людей и плотоядных животных (включая домашних питомцев) – там могут содержаться глисты.

• Остатки пищи животного происхождения и крупных костей – они вызывают неприятный запах и долго гниют.

• Кожуру цитрусовых, т.к. она долго перегнивает и вредна для дождевых червей и полезных микроорганизмов.

• Из растений в компост нельзя добавлять наперстянку, томатную и картофельную ботву, клещевину, ракитник, ландыш, аконит — процесс компостирования не будет эффективным, т.к. содержащиеся в этих растениях ядовитые вещества убивают часть микроорганизмов, участвующих в разложении, и компост созревает медленнее.

Выбор места для расположения компостера

Компостную кучу, яму или ящик лучше разместить в дальнем углу сада, чтобы на них не попадали солнечные лучи. Если состав для будущего удобрения будет интенсивно освещаться солнцем, процесс его приготовления сильно затянется. Не обустраивайте компостер рядом с яблонями или другими деревьями — их корни прорастут в кучу и выкачают из бурта все питательные вещества.

Устройство компостера

Если вы задумались о том, как приготовить компост на даче, тогда следует ознакомиться с устройством компостера. Правильная организация процесса разложения — залог быстрого получения качественной органики. Сделать её не сложно, следуя рекомендациям. Компостирование можно осуществить в компостной куче и в ящике. Первый способ называется классическим. Наружный каркас компостной кучи делают из сетки, которая пропускает воздух и влагу. Если в него вносить специальные добавки, он вызревает за 9 месяцев. Материалом для изготовления ящика может стать что угодно:

На рынке можно купить готовые к применению пластиковые контейнеры. Объём тары подбирают от 1 м³. Если вместимость окажется меньше, процесс разложения органики заметно затормозится.

Как правильно заложить компост

Первый слой в компостной куче – дренажный. Для него подойдут ветки, щепки, солома, торф, сухая земля. Рекомендуемая толщина слоя – 20–25 см. Сверху выкладывают компостируемый материал, придерживаясь следующих правил:

- Сухие и влажные компоненты желательно либо чередовать, либо смешивать. Если компост делается в основном из сухих материалов, то их при закладке надо увлажнить.

- Крупные элементы, такие как ветки или толстые стебли, для ускорения разложения лучше измельчить.

- Опилки и листья отдельными слоями укладывать не стоит, иначе они слипнутся и будут плохо разлагаться. Их лучше перемешать с другими материалами.

- Землю и торф правильнее укладывать слоями, ни с чем не перемешивая. Рекомендуется делать земляные прослойки толщиной 5 см через каждые 20–50 см органических отходов.

- При закладывании компоста утрамбовывать кучу не надо. Она должна быть рыхлой, чтобы внутри нее было достаточно кислорода для быстрого разложения материалов.

Органические отходы, используемые для приготовления компоста, делятся на углеродные и азотные. К углеродным относятся щепки, опилки, солома, опавшие листья, ветки, сухие стебли, торф, бумага; к азотным – трава, ботва, навоз, помет, пищевые отходы. Эти два вида желательно чередовать или смешивать друг с другом. Главное, чтобы рядом с углеродными компонентами было достаточно азота, иначе они будут долго разлагаться. Можно также при закладывании компоста поливать углеродные материалы азотными удобрениями.

В компостную кучу полезно добавлять золу или фосфоритную муку. Если среди исходного сырья много падалицы, торфа или хвойных иголок, то для их раскисления надо обязательно внести известь или доломитовую муку.

Когда высота компостной кучи достигнет 1,5 м, ее покрывают сверху и по бокам слоем земли толщиной 8–10 см. Вместо нее можно использовать солому или листья. Иногда компост накрывают пленкой, но под ней может появиться плесень. Вершина кучи должна иметь неглубокую выемку, в которой будет собираться дождевая вода.

Слишком большую кучу делать не нужно, так как она сильно разогревается, и часть полезных микроорганизмов погибает. Маленькая же куча быстро пересыхает и остывает, процессы разложения в ней замедляются.

Уход за компостом

Важно обеспечивать оптимальную влажность компостируемой массы. Средний показатель составляет 45-70%. Требуется тепло, так как компост зреет при температуре не ниже 28 градусов.

Сухой материал практически не разлагается. Если же влажность будет длительное время чрезмерной, то компоненты уплотняются, нарушается их взаимодействие, что также отрицательно отражается на скорости их разложения.

В засушливую погоду компостные гурты поливают дважды за неделю. В сезон дождей при избытке влаги рекомендуется регулярно их перелопачивать. Такая операция дополнительно обеспечивает поступление кислорода. Избегают чрезмерного нагревания слоев, так как при 60 градусах начинается гибель микроорганизмов.

Методы ускорения созревания компоста

С целью интенсификации созревания компоста практикуют различные методы:

- Используют биодекструкторы в соответствии с инструкцией. Популярностью пользуются такие органические удобрения как Уникал-С, Байкал-Эм, Сияние.

- Готовят настой из куриного помета, размельченной зеленой травы и воды в объемном соотношении 2:5:20. Выдерживают 4-5 дней и проливают компостную кучу.

- Можно сделать дрожжевой катализатор. Вливают в банку 1 л теплой воды, в которой растворяют 200 г сахара и размешивают сухие дрожжи — 1 ст. ложку. После появления признаков брожения выливают раствор в отверстие, проделанное по центру компостного гурта.

- В ведре воды растворяют три спичечных коробки мочевины и 2 ст. л. суперфосфата. Раствором равномерно поливают материал, уложенный для компостирования, и тщательно перелопачивают слои.

Хорошо перепревший компост приобретает рыхлую равномерную структуру темного оттенка, свидетельствующего о высоком плодородии. Вносят его как под осеннюю, так и весеннюю перекопку примерно по 15 кг на каждый квадратный метр. Используют также в качестве мульчирующего материала.

Какие проблемы могут возникнуть при созревании компоста?

Появление муравьев. Это свидетельствует о том, что компостная куча слишком сухая, и процесс разложения растительных остатков идет слишком медленно. Исправить ситуацию поможет перелопачивание компоста и обильный полив.

Неприятный запах и слизистая структура компоста. Это указывает на то, что в компост добавлено слишком много мягких растительных материалов. Чтобы устранить проблему при очередном перелопачивании компоста добавьте в него солому, кусочки бумаги или картона, сухие листья, тонкие веточки.

Грибные комарики. Рой крошечных мушек над компостом – признак того, что он слишком влажный. Если количество насекомых невелико, волноваться не стоит – грибные комарики живут во всех компостных кучах. Но если насекомых слишком много, компост надо немного подсушить. Для этого в сухую жаркую погоду оставьте его на несколько дней открытым либо перемешайте с каким-нибудь сухим материалом, например, опилками или речным песком.

Не наблюдается никаких видимых изменений. Это может указывать на то, что компостная куча высохла или в ней недостаточно влажного материала. Исправить ситуацию можно путем добавления свежескошенной травы или картофельных очистков, а также периодически поливая компостную кучу водой.

Компост может приобретать неприятный запах, если в нем не сбалансированы слои – слишком много зеленой массы (азотистых веществ) или воды, избыток кухонных отходов. Гниение также могут вызывать недостаточный доступ воздуха и то, что компоненты как следует не измельчены и не перемешаны.

Как правильно использовать компост?

Зрелый компост вносят под все культуры примерно в тех же дозах, что и навоз (15-20 кг на 1 кв.м). Вносить это ценное удобрение можно под осеннюю или весеннюю вспашку (перекопку), разбрасывать по свежевспаханному полю, (например, перед посадкой картофеля), в лунки при посадке рассады, деревьев и кустарников, а также в качестве мульчирующего материала. Весной и летом зрелый компост разбрасывают по поверхности земли и тщательно перекапывают на глубину 5 см.

Весной желательно внести компост и в теплицу – 1-1,5 ведра на 1 кв.м для удобрения поверхностного слоя земли или слой не менее 25 см в качестве разогревающей подстилки под плодородным почвенным слоем.

Летом можно использовать зрелый компост как мульчу или в виде «питательного чая».

В конце лета – начале осени из незрелого компоста, который прел 2-3 месяца, можно приготовить жидкое удобрение. Для этого любую емкость на 2/3 заполняют незрелым, но уже почерневшим компостом, на 1/3 доливают водой, плотно закрывают крышкой и оставляют в теплом месте на трое суток. По прошествии этого времени настоем поливают взрослые томаты, огурцы, бобовые культуры (расход подкормки – как при обычном поливе растений).

Осенью при подготовке грядок (обычно в октябре) в тяжелую глинистую почву рекомендуется вносить незрелый компост. На протяжении зимы органика будет преть, послужит пищей для дождевых червей и к весне сделает грунт рыхлым и питательным.

В компосте первого года зрелости содержится много азота, поэтому такое удобрение не рекомендуется использовать для культур, способных накапливать нитраты. Это редис, шпинат, свекла, листовой салат, мангольд. Зато 1-2-летний компост отлично подойдет для растений, требовательных к питательным веществам: огурцов, капусты, кабачков, сельдерея, тыквы.

Источник