Среда для выращивания коклюшной палочки

Возбудители этих заболеваний относятся к роду Bordetella.

1. Bordetella pertussis — возбудитель коклюша, описан Борде и Жангу в 1906 г.

2. Bordetella parapertussis — возбудитель паракоклюша, описан Элдеринг и Кондрик в 1937 г.

3. Bordetella bronchiseptica — вызывает заболевание у животных. У человека эти бактерии вызывают бронхопневмонию с коклюшеподобным кашлем. Впервые у человека это заболевание описано Брауном в 1926 г. (встречается редко).

Морфология. Бактерии коклюша — мелкие палочки овоидной формы, 0,3-0,5 × 1-1,5 мкм. Возбудитель пара-коклюша несколько большей величины. Оба микроба не имеют спор, неподвижны. При специальной окраске видна капсула. Грамотрицательны. Более интенсивно окрашиваются по полюсам.

На ультрасрезах видны капсулоподобная оболочка, зерна валютина, в нуклеиде — вакуоли.

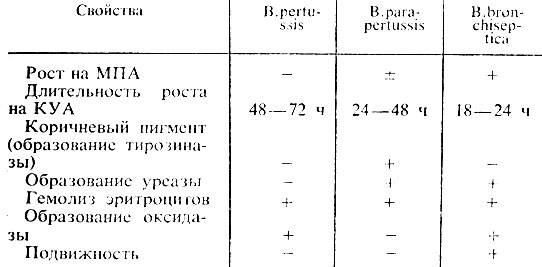

Культивирование. Возбудители коклюша и паракоклюша — аэробы. Прихотливы к питательным средам. Для их выращивания применяют среду Борде — Жангу (глицериново-картофельный агар с кровью). В настоящее время пользуются средой КУА (казеиново-угольный агар) — это полусинтетическая среда без крови. Источником аминокислот здесь является гидролизат казеина. Среда КУА отличается от среды Борде — Жангу более простым и доступным методом изготовления.

Для угнетения роста посторонней флоры к среде добавляют пенициллин по 0,25 — 0,5 ME на 1 мл среды или метициллин — 2,5-4 мкг на 1 мл. Пенициллин можно наносить на поверхность среды в чашках.

Засеянные среды инкубируют в термостате при температуре 35-36° С, рН среды 6,8-7,4. Посевы необходимо предохранять от высыхания, для этого в термостат ставят сосуд с водой.

Колонии В. pertussis появляются через 48-72 ч, а В. parapertussis — через 24-48 ч.

На среде КУА колонии В. pertussis мелкие 1-2 мм в диаметре, В. parapertussis несколько крупнее. Колонии обоих микробов блестящие, серовато-кремового цвета (на казеиново-угольном агаре они напоминают капельки ртути). При снятии колоний остается вязкий, сметанообразный след. При изучении колоний в стереоскопическом микроскопе виден световой конус (колонии отбрасывают тень). Когда меняется положение светового источника (электролампочки) тень меняет положением Наличие светового конуса (хвостика) имеет диагностическое значение.

В. parapertussis образует фермент тирозиназу, поэтому в средах, содержащих тирозин, происходит его расщепление и среда окрашивается в коричневый цвет. Изменение цвета среды является дифференциально-диагностическим признаком.

В жидкой среде бактерии коклюша и паракоклюша образуют равномерную муть и придонный осадок. На агаре с кровью они дают зону гемолиза.

Свежевыделенные культуры чаще всего имеют гладкую S-форму (I фаза). При культивировании в неблагоприятных условиях или в материале, взятом в поздние сроки заболевания, могут появиться диссоциированные формы (II-IV фазы).

Ферментативные свойства. Возбудители коклюша не расщепляют углеводы и не ферментируют белки. Бактерии паракоклюша образуют ферменты уреазу и тирозиназу.

Бактерии коклюша и паракоклюша продуцируют ферменты патогенности: гиалуронидазу, плазмокоагулазу и лецитиназу.

Токсинообразование. В опытах на животных у коклюшной палочки были выявлены четыре типа токсина белковой природы: 1) термолабильный дермонекротический токсин; 2) термостабильный эндотоксин; 3) лейкоцитозостимулирующий фактор (стимулирующий лейкоцитоз); парентеральное введение его вызывало гибель экспериментальных животных; 4) гистаминсенсибилизирующий фактор — при введении его мышам у них повышалась чувствительность к гистамину.

Первые два типа токсина свойственны и возбудителю паракоклюша.

Таблица 47. Дифференциальные признаки бактерий рода Bordetella

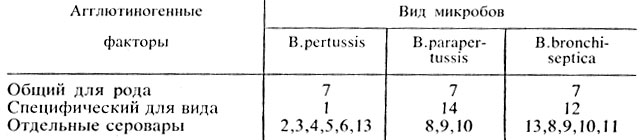

Антигенная структура. У бактерий рода Bordetella сложная антиренная структура. Наиболее важными антигенами для лабораторной диагностики являются агглютиногены. Родовым агглютиногеном является 7. Видоспецифическим агглютиногеном для бордетелл коклюша является 1, для бордетелл паракоклюша — 14, для бордетелл бронхосептика — 12.

Моноспецифические сыворотки 1, 14, 12 используются для дифференциации видов (сыворотки выпускает Институт эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи).

Кроме видоспецифических антигенов, у представителей Bordetella имеются и другие агглютиногены, разное сочетание которых определяет серовар (табл. 48.).

Таблица 48. Схема состава агглютиногенного рода бордетелл

По сочетанию трех главных агглютиногенов 1,2,3, определяемых в реакции агглютинации с моноспецифическими сыворотками, В. pertussis различают три серовара: 1,2,3; 1,2,0; 1,0,3.

Устойчивость к факторам окружающей среды. Возбудители коклюша и паракоклюша мало устойчивы. При температуре 56° С они погибают через 20-30 мин. Низкие температуры также губительно на них действуют. Прямой солнечный свет убивает их через 1-2 ч; УФ-лучи — через несколько минут. В сухой мокроте эти бактерии сохраняются в течение нескольких часов. Обычные растворы дезинфицирующих веществ губят их быстро.

Оба вида микробов мало чувствительны к антибиотикам, не чувствительны к пенициллину.

Восприимчивость животных. В естественных условиях животные не восприимчивы к возбудителям этого рода. В экспериментальных условиях удается воспроизвести коклюш у обезьян и молодых собак, вызвать гибель мышей.

Источники инфекции. Больной человек. Особенно заразны больные в катаральном периоде.

Пути передачи. Воздушно-капельный путь. Роль различных предметов мало вероятна ввиду неустойчивости коклюшных бактерий во внешней среде.

Патогенез. Возбудители коклюша и паракоклюша вызывают острое заболевание, сопровождающееся конвульсивным кашлем. Попав на слизистую оболочку верхних дыхательных путей, бактерии размножаются там и частично разрушаются. Выделившийся токсин действует на центральную нервную систему, раздражает нервные рецепторы слизистой оболочки верхних дыхательных путей, что приводит в действие кашлевой рефлекс. В результате возникают приступы судорожного кашля. В процессе заболевания наблюдается несколько периодов: катаральный, спазматического кашля и разрешения процесса.

Иммунитет. После перенесенного заболевания вырабатывается стойкий иммунитет, который обусловливается гуморальными и клеточными факторами.

Профилактика. Выявление и изоляция больных. Ослабленным детям, находившимся в контакте с больным коклюшем, вводят иммуноглобулин. Основные меры специфической профилактики — иммунизация детей АКДС (коклюшно-дифтерийно-столбнячной вакциной). Вакцину вводят троекратно в возрасте до 6 мес с последующей ревакцинацией.

Лечение. В ранних стадиях заболевания применяют противококлюшный иммуноглобулин. Для лечения используют эритромицин и ампициллин.

Контрольные вопросы

1. Опишите морфологические свойства возбудителя коклюша и паракоклюша.

2. На каких средах и каков характер роста коклюшных и паракоклюшных микробов?

3. Устойчивость возбудителей коклюша и паракоклюша во внешней среде.

4. Дифференциальные признаки возбудителей коклюша и паракоклюша.

5. Источники заражения, пути передачи, патогенез коклюша.

Микробиологическое исследование

Цель исследования: выявление возбудителя и дифференциация возбудителей коклюша от паракоклюша.

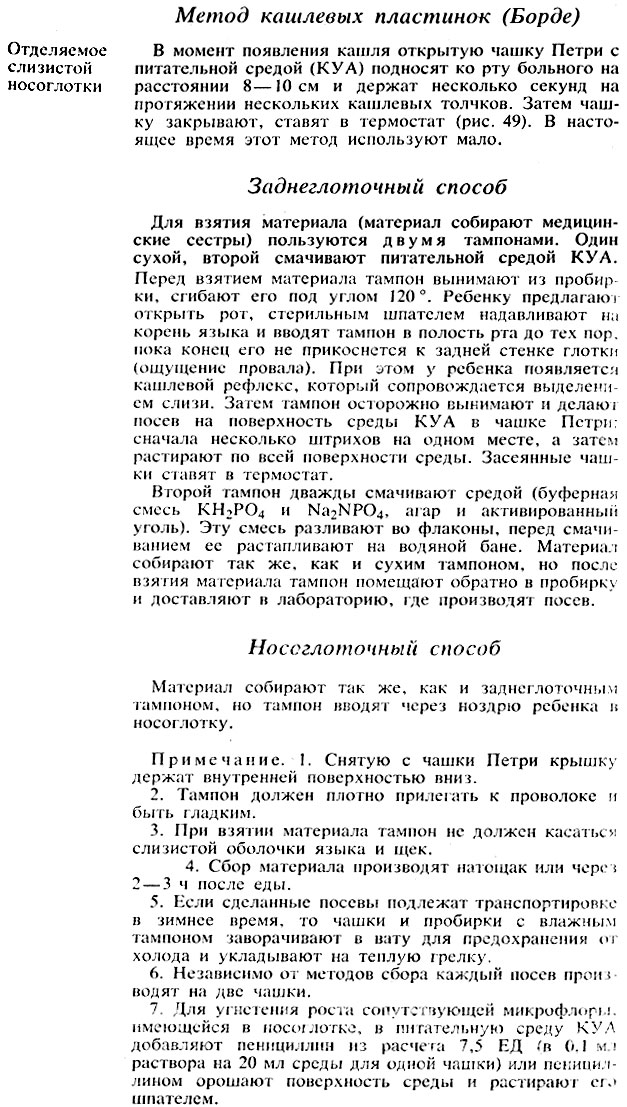

Отделяемое слизистой оболочки носоглотки.

Способы сбора материала

Источник

Среда для выращивания коклюшной палочки

3.1.2. ИНФЕКЦИИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ

Диагностика коклюша и паракоклюша

Дата введения: с момента утверждения

1. Разработаны: Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Е.Б.Ежлова, А.А.Мельникова, Н.А.Кошкина); Федеральным бюджетным учреждением науки «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им.Пастера» (Г.Я.Ценева, Н.Н.Курова); Федеральным бюджетным учреждением науки «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (С.Б.Яцышина, Т.С.Селезнева, М.Н.Прадед); Федеральным государственным бюджетным учреждением «Научно-исследовательский институт детских инфекций Федерального медико-биологического агентства» (Ю.В.Лобзин, И.В.Бабаченко).

2. Утверждены Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Г.Г.Онищенко 24 мая 2013 г.

3. Введены в действие с момента утверждения.

Термины и сокращения

АКДС — адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина

ВОЗ — Всемирная организация здравоохранения

ГОСТ — Государственный стандарт

ДНК — дезоксирибонуклеиновая кислота

ИФА — иммуноферментный анализ

КУА — казеиново-угольный агар

ME — международные единицы

МУ — методические указания

ОРВИ — острая респираторная вирусная инфекция

ПСК — период судорожного кашля

ПЦР — полимеразная цепная реакция

РА — реакция агглютинации

РИФ — реакция иммунофлуоресценции

РНК — рибонуклеиновая кислота

СанПиН — санитарно-эпидемиологические правила и нормы

СОЭ — скорость оседания эритроцитов

СП — санитарно-эпидемиологические правила

ТЕ — буфер Трис-ЭДТА

ТУ — технические условия

ФС — фармакопейная статья

цАМФ — циклический аденозинмонофосфат

ELISA — enzyme-linked immunosorbent assay (разновидность ИФА)

FHA — filamentous haemagglutinin (филаментозный гемагглютинин)

NASBA — nucleic acid sequence-based amplification (метод амплификации РНК)

PT — pertussis toxin (коклюшный токсин)

RS-инфекция — инфекция, вызванная респираторно-синцитиальным вирусом

1. Область применения

В методических рекомендациях представлена современная микробиологическая характеристика коклюша в условиях массовой вакцинопрофилактики. В них содержится краткое описание рода Bordetella, включая новые виды, открытые в последнее десятилетие, более детальная характеристика биологических свойств В. pertussis, В. parapertussis и В. bronchiseptica, описание бактериологического метода исследования с использованием приемов, повышающих его информативность, современных методов лабораторной диагностики ПЦР и ИФА. Представлены алгоритмы диагностики коклюша в зависимости от вакцинального статуса, возраста и сроков заболевания пациентов. Цель настоящих методических рекомендаций — унифицировать подходы к лабораторной диагностике коклюшной инфекции.

Методические рекомендации предназначены для специалистов органов и организаций Роспотребнадзора (микробиологов, эпидемиологов), специалистов по клинической лабораторной диагностике, инфекционистов, педиатров, семейных врачей и врачей общей практики.

2. Введение

В довакцинальную эру коклюш занимал второе место среди детских капельных инфекций по уровню заболеваемости и первое по уровню смертности. В настоящее время в мире ежегодно заболевает несколько миллионов человек, умирает около 200 тыс. (в 2008 г. — 16 млн заболевших, 195 тыс. смертей).

Специфическая профилактика коклюша, проводимая в нашей стране с 1959 года, отчетливо повлияла на эпидемический процесс, биологические свойства возбудителя и клинику. Этапы массовой иммунизации характеризовались различным уровнем охвата детей прививками против коклюша и, в соответствии с этим, менялась эпидемиологическая обстановка. Низкий уровень иммунизации в 90-е годы привел к росту заболеваемости коклюшем. Достижение охвата прививками детей первого года жизни (более 95%) в последующие годы и поддержание его на этом уровне обеспечило не только снижение заболеваемости коклюшем, но и с 2001 г. стабилизацию показателей на минимальном уровне (3,2-5,7 на 100 тыс. населения). Особенностью эпидемического процесса коклюша на фоне высокого охвата прививками детей раннего возраста является возникновение периодических подъемов. Это объясняется недостаточной напряженностью и длительностью поствакцинального иммунитета, создаваемого в условиях нередкого нарушения календаря прививок, в частности, несоблюдения сроков вакцинации и интервалов между введениями доз вакцины и проведением ревакцинации, что способствует накоплению значительного числа неиммунных лиц. Увеличение охвата прививками привело в настоящее время к изменению возрастной структуры лиц, заболевших коклюшем. Большинство заболевших составляют школьники 7-14 лет — до 50,0%, дети 3-6 лет — до 25,0%, наименьшую долю — дети в возрасте 1-2 лет — 11,0% и дети до 1 года — 14,0%. В периоды подъема заболеваемости коклюшем интенсивность эпидемического процесса определяется заболеваемостью детей школьного возраста. Темпы роста в этой группе увеличиваются в 2-3 раза. Из числа лиц, заболевших коклюшем, 65% составляют привитые.

Поствакцинальный иммунитет не предохраняет от заболевания. Коклюш в этих случаях протекает в виде легких и стертых форм инфекции, которые диагностируются, в основном, ретроспективно (серологически). После перенесенного заболевания остается более длительный иммунитет.

Истинная заболеваемость коклюшем значительно выше за счет недиагностированной коклюшной инфекции (легких и стертых клинических форм). Трудности клинической диагностики коклюша на ранних стадиях заболевания, отсутствие обследования всех длительно (свыше 7 дней) кашляющих или его проведение на поздних сроках заболевания, а также после продолжительного лечения антибактериальными препаратами приводит к низкому проценту выявляемости возбудителя инфекции. Уровень бактериологического подтверждения диагноза составляет 10-20%. Современные методы исследования позволяют проводить раннюю диагностику заболевания (ПЦР) и существенно облегчают постановку диагноза (ПЦР, ИФА).

Таким образом, коклюш в нашей стране требует пристального внимания со стороны врачей различных специальностей. Своевременная и качественная лабораторная диагностика коклюшной инфекции позволит избежать ошибок в постановке диагноза и будет способствовать эффективной терапии.

3. Характеристика рода Bordetella*, биологические свойства возбудителей коклюша и паракоклюша

* Слово «Bordetella» в наименовании раздела 3 в бумажном оригинале выделено курсивом. — Примечание изготовителя базы данных.

Род Bordetella относится к семейству Alcaligenaceae и включает 9 видов: В. ansorpii, В. avium, В. bronchiseptica, В. hinzii, В. holmesii, В. parapertussis, В. pertussis, В. petrii, В. trematum. Первой (в 1908 г.) была описана В. pertussis, бактерия патогенна для человека и является возбудителем коклюша. В. parapertussis была описана в 1938 г., вызывает у людей паракоклюш (коклюшеподобное заболевание), она также была выделена от овец. В. bronchiseptica была описана в 1911 г., является возбудителем заболеваний дыхательных путей у многих млекопитающих (кашля у собак, атрофического ринита у свиней и др.), но встречается также бессимптомное носительство. У человека редко вызывает заболевание, однако описаны случаи, когда у пожилых людей, заразившихся от домашних животных (кроликов), В. bronchiseptica вызывала длительный кашель. В. avium описана в 1984 г., является возбудителем ринотрахеита у птиц. Описано несколько случаев выделения B. avium от пожилых пациентов с отягощенным анамнезом, с клинической картиной пневмонии. В 1995 г. были описаны сразу два новых вида: В. hinzii и В. holmesii. В. hinzii колонизирует дыхательные пути домашней птицы, была выделена от иммуноскомпрометированных пациентов, описан случай летальной септицемии. В. holmesii выделялась только от людей, обнаруживалась в мокроте, несколько раз в крови, этиологическая роль в развитии инфекций не доказана. В 1996 г. выделена В. trematum, возбудитель вызывает раневые и ушные инфекции. В 2001 г. была описана В. petrii, единственный представитель рода, выделенный из окружающей среды и способный жить в анаэробных условиях. В 2005 г. была выделена В. ansorpii, описано несколько случаев выделения от пациентов с онкологическими заболеваниями (из гнойного содержимого эпидермальной кисты, из крови).

Морфологические и культуральные свойства

Бактерии рода Bordetellae — мелкие (0,2-0,5 мкм 0,5-2,0 мкм) грамотрицательные коккобациллы. В мазках — часто биполярно окрашенные, одиночные или в парах, реже в цепочках, имеют нежную капсулу. Все, за исключением В. petrii, — строгие аэробы. Температура выращивания бордетелл +35-37 °С (оптимально +35 °С). Бордетеллы требовательны к условиям роста: 130-150 мг %аминного азота, кровь, дрожжевой экстракт, никотиновая кислота, аминокислоты (цистин, пролин, метионин, серин, глютамин и др.); наиболее требователен возбудитель коклюша, он растет только на специальных средах, в то время как остальные представители рода растут на кровяном агаре. Классической средой для первичного выделения В. pertussis является среда Борде-Жангу (картофельно-глицериновый агар), позднее были предложены синтетические и полусинтетические среды, в частности, казеиново-угольный агар (КУА). На указанных средах бордетеллы вырастают в виде характерных колоний: на среде Борде-Жангу — выпуклые, гладкие, блестящие, серебряного цвета, напоминающие капли ртути, окруженные зоной гемолиза; на КУА — выпуклые, гладкие, серого цвета с жемчужным, желтоватым или беловатым оттенком. Колонии маслянистые, легко снимаются петлей. В. parapertussis и В. holmesii за счет образования пигмента вызывают потемнение сред с кровью, образуют бурую подложку.

Ростовые характеристики основных видов бордетелл

Источник