Из чего состоит почва: слои почвы в разрезе с названиями и описаниями

Содержание:

Почвенно-растительный слой – это образование, сформированное вследствие взаимодействия органических и неорганических элементов природы. Мертвые частицы называют неорганическими, живые – органическими. Почву относят к природным телам, покрывающим земную поверхность. Ее основное свойство – плодородность. Оно отличает почвы от горной породы.

В состав почвенного слоя входит гумус, который также называют перегноем. Именно перегной обеспечивает плодородие земли, которое является одним из основных богатств природы. Почвенный слой на поверхности суши земли образован несколькими слоями, на его формирование уходит много времени. За сотню лет происходит увеличение мощности слоя максимум на два сантиметра.

Из чего состоит почва, слои почвы в разрезе

Почва имеет многослойную структуру. Рассмотрим основные четыре слоя:

- Поверхностный почвенный слой называют пахотным. Он является максимально ценным, содержит питательное вещество, отличается плодородностью. Наличие органических веществ объясняется тем, что в пахотном слое отмирают микроорганизмы и растения. Вещества имеют свойство накапливаться, чтобы стимулировать дальнейшее образование почвы.

- Подзолистая прослойка находится под поверхностным слоем. Для нее характерен белесый цвет, отсутствие плодородности. В основе формирования – материнская порода. Обилие кислотных выделений растительного характера и чрезмерные атмосферные осадки промывают материнскую породу, формируя подзолистый уровень. Теория указывает на негативное влияние этого уровня на растительность. Он считается опасным для корневой системы.

- Иллювиальная прослойка отличается плотностью. Формируется за счет поступления с влагой определенных элементов, содержащихся в поверхностных уровнях. Это глинистый горизонт, богатый алюминием, окисленными частицами железа. Он ядовитый для корней любого растения.

- Материнские породы лежат в основе образования всех верхних прослоек. Их химический состав заранее определяет степень плодородия почвы. Пахотный слой не может быть более питательным, чем материнский уровень.

Из каких веществ состоит почва, что не входит в состав почвы

Почва, которая используется в сельском хозяйстве для выращивания культур, не является полностью твердой. Количество твердых частиц пропорционально количеству пор, содержащих воду и воздух. Наиболее значимыми для плодородия почв твердыми веществами являются глины и соединения живых организмов. Плодородная земля содержит поры и твердые вещества в равных долях. Органические соединения пахотного слоя почвы включают множество различных бактерий, мелких животных и растительных корней.

К неорганическим составляющим следует отнести:

- Песчаный и глинистый состав. Все почвы основываются на песке и глине;

- Частицы воздуха. Они обеспечивают дыхание корневой системе и животным, проживающим в земле;

- Воду с элементами минеральных солей. Растения через корни всасывают воду и соли, напитываются, получают силы для роста;

- Гумус или перегной. Содержание минеральной соли в почвах крайне низкое, каждое растение постоянное использует соли. Для пополнения запасов этого элемента животные и растительные остатки образуют перегной. Происходит их постепенный процесс трансформации в минеральную соль;

- Гранит не входит в состав почвы.

Слои почвы по порядку, от чего зависит цвет почвы

Цвет почвенного слоя напрямую зависит от содержания гумуса. Если в земле перегной находится в небольшом количестве, то она имеет светлый оттенок. Чем больше перегноя будет в составе почв, тем темнее они будут.

Количество гумуса также сказывается на плодородии. Самой плодородной почвой считается чернозем. Он получил свое название ввиду максимально темного, практически черного цвета. Это говорит о большом количестве перегноя.

Порядок слоев почвы всегда одинаковый, но только в верхнем, пахотном уровне происходит выращивание культур. Повышают плодородность почв с помощью рыхления и измельчения. Эти задачи выполняют почвенные жители. К ним можно отнести кротов, червей, мышей, медведок.

Источник

Почвенный разрез

Морфология почв

Морфология почв — особый раздел почвоведения, характеризующийся своим собственным предметом и методом исследования. Изучение любого предмета человек в процессе познания всегда начинает с рассмотрения его внешнего облика, ощущая его как нечто, отличное от иных, окружающих его предметов. Именно поэтому морфология — учение о форме — лежит в основе всех естественных наук. Как медицина начинается с анатомии человека, а зоология и ботаника — с анатомии животных и морфологии растений, так и почвоведение имеет своим начальным пунктом морфологию почв. Без знания морфологии предмета невозможно дальнейшее познание его свойств, его соотношений с другими предметами и окружающей средой. Морфология почв лежит в основе их диагностики, а, следовательно, и классификации.

Заложение почвенных разрезов

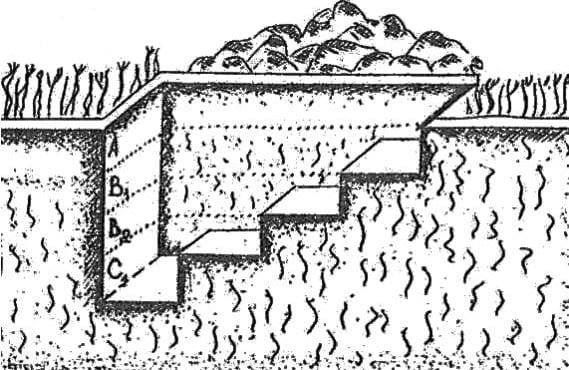

Для изучения и определения почв в природе, установления границ между различными почвами, взятия образцов для анализов закладывают специальные ямы, которые принято называть почвенными разрезами. Они бывают трех типов: полные (основные) разрезы, полуямы (контрольные), прикопки (поверхностные).

Полные, или основные, разрезы делают с таким расчетом, чтобы были видны все почвенные горизонты и частично верхняя часть неизмененной или малоизмененной материнской породы. Их закладывают в наиболее типичных, характерных местах. Их назначение — детальное изучение морфолого-генетических признаков почв с отбором образцов для физико-химических, биологических и других анализов, определения окраски, структуры и т.д. Глубина основных почвенных разрезов сильно варьирует в зависимости от мощности почв и целей исследований. Обычно в практике полевых исследований и картирования почв почвенные разрезы закладывают на глубину 1,0—2 м.

Полуямы, или контрольные, разрезы закладывают на меньшую глубину — от 75 до 125 см, обычно до начала материнской породы. Он служат для дополнительного (контрольного) изучения основной части почвенного профиля — мощности почвенных гумусовых и других горизонтов, глубины и залегания солей, степени выщелоченности, оподзоленности, солонцеватости, солончаковатости, и др.

Прикопки, или поверхностные, разрезы глубиною менее 75 см, служат главным образом для уточнения почвенных границ, выявленных полными разрезами и полуямами.

Принципы заложения почвенного разреза

На выбранном для почвенного разреза месте копают яму размером 0,8×1,5×2,0 м так, чтобы три стенки ее были отвесны, т. е. вертикальны, а четвертая — со ступеньками. Передняя «лицевая» стенка, которая предназначается для изучения почвенного разреза, должна быть обращена к солнцу. Почву из ямы необходимо выбрасывать на длинные боковые стороны, но ни в коем случае не в сторону «лицевой» стенки, так как это приводит к ее «загрязнению» и даже к разрушению верхней части стенки почвенного разреза. При этом придерживаются следующего правила: сначала почву выбрасывают на одну сторону разреза, затем, когда начинается светлоокрашенный слабогумусированный горизонт — на другую. После окончания работы разрез закапывают, и здесь порядок работы будет другой: на дно разреза сбрасывается сначала почвенная масса из нижних горизонтов, затем — из верхних. Так наносится наименьший ущерб природе.

Когда яма готова, приступают к описанию почвы (бланк описания почвенного разреза), начиная запись в полевом дневнике с указания номера разреза, его географического местоположения, а также положения относительно постоянных ориентиров (привязка). Записи в полевом дневнике делают сразу начисто, разборчиво, карандашом., необходимо, в первую очередь, определить характер почвообразующей породы, ее гранулометрический состав, засоление, степень увлажнения и взять образец материнской породы для последующего изучения или анализа, так как в дальнейшем, при препарировании, нижняя часть «лицевой» стенки и дно ямы будут засорены осыпающейся почвенной массой из верхних горизонтов. После этого «лицевую» стенку гладко очищают лопатой и одну (правую) половину стенки препарируют стамеской, ножом или маленькой лопаткой, для того чтобы лучше рассмотреть морфолого-генетические признаки почв, а вторую (левую) половину стенки оставляют в гладко зачищенном виде для сравнения и контроля. Затем необходимо приступить к изучению морфолого-генетических признаков почв и описанию почвенного разреза.

Источник

Описание почвенного разреза

Почвенные горизонты различаются по цвету, структуре, плотности, гранулометрическому составу, новообразованиям и включениям, т. е. по признакам, которые могут быть определены непосредственно при изучении разреза.

Для горизонта А0 указывается только его мощность (в см) и состав (листья, хвоя, мхи, дерн и т. п.). Для всех остальных горизонтов,включая горизонт С, описание проводится в следующем порядке и по следующим признакам:

1. Мощностьв см. «от и до», считая от поверхности (4 — 20 см, 20 — 25 см, 25 — 70 см и т. д).

2. Цвет в сухом состоянии,для чего надо сделать мазок почвы на листке белой бумаги и подождать, когда он высохнет.

Определение цвета в поле всегда носит субъективный характер, так как зависит от способности исследователя воспринимать цветовые оттенки и разбираться в их тональности.

Цвет почвенной массы в горизонте почти никогда не бывает чистым, он всегда сопровождается рядом сопутствующих тонов, придающих горизонту тот или иной оттенок.

Цвет (окраску) определяют в естественном состоянии почвы или горизонта, не допуская возможных изменений, которые происходят за счет высушивания.

В нормативных документах приведена стандартная шкала цветовых оттенков, которая позволяет объективно определить цвет почвенной массы.

Все разнообразие окрасок в почве создается черным, белым и красным цветом.

Их смешение в той или иной пропорции дает многообразную цветовую гамму оттенков и промежуточных тонов – серого, каштанового и др.

Окраска позволяет судить не только о минералогическом и химическом составе почвенной массы, но и о направлении почвообразовательного процесса.

Черная окраска почвы обусловлена содержанием гумуса и его качественным составом, так как не всякий гумус придает почвенным горизонтам темную окраску.

Изменение темной окраски может наблюдаться в диапазоне от интенсивно-черной до белой. Белая окраска почвы обусловлена в основном минералогическим составом почвы и содержанием в ее массе кварца, карбонатов кальция, каолинита, глинозема, а также аморфной кремниевой кислоты, светлоокрашенных полевых шпатов и легкорастворимых солей. Чистые белые цвета в окраске генетических горизонтов практически не встречаются. Более светлая окраска присуща подзолистому горизонту А2, но, как правило, она изменяется от белесой до белесовато-светло-серой или белесовато-палевой.

Чистый цвет дают белоснежные корочки и налеты солей на поверхности солончаков.

Красная окраска почвы возникает при высоком содержании в её составе оксидов железа.

Различие в цвете позволяет произвести первичное разделение профиля почвы на соответствующие горизонты

Окраска является характерным диагностическим признаком, позволяющим косвенно судить и о других свойствах почвы.

По цвету верхнего почвенного горизонта или одного из горизонтов получили типовое название многие почвы мира – подзолистые, лесные, черноземы, каштановые, бурые, красноземы, желтоземы и т. д.

3. Влажность, определяется по табл. 2.13.

Экспресс-метод определения влажности почвы

| Характеристика почвы по влажности | Характеристика комочка почвы |

| Почва сухая | Почва рассыпается на мелкие частицы, не оставляет ощущения прохлады. |

| Почва свежая | Почва слегка холодит руку. |

| Почва увлажненная | Почва заметно холодит руку. |

| Почва влажная | В трещинах и порах заметна вода, почва сильно холодит руку. |

| Почва сырая | При сжатии комочка почвы выделяется капля воды. |

| Почва мокрая | Из комочка почвы или из стенки почвенной прикопки выделяется вода. |

4. Механический состав горизонта,определяется по табл. 2.14.

Экспресс-метод определения механического состава почвы

| Тип почвы по механическому составу | Характеристика комочка почвы |

| Песок глинистый | Не скатывается в шарик |

| Супесь | Скатывается в шарик. |

| Легкий суглинок | Скатывается в шнур с толстым окончанием, легко ломается при изгибе. |

| Суглинок | Скатывается в шнур с тонким острым окончанием, ломается при изгибе |

| Тяжелый суглинок | Скатывается в шнур с тонким острым окончанием, легко сгибается в подкову |

| Глина | Легко сгибается в кольцо |

Первые три вида часто объединяют под названием легкие почвы, а последние три именуются тяжелыми почвами.

5. Структура почвы– способность почвы рассыпаться на комочки.

По этому признаку выделяют:

– зернистую структуру (типична для многих пойменных почв);

– комковатую структуру ( (крупно-, средне-, мелко-) наиболее распространенную;

– глыбистую структуру (сплошная слитная масса);

– ореховатую структуру (остроугольные комочки);

– бесструктурные почвы (сплошная сыпучая масса, лишенная комков);

6. Плотность почвы – степень связности почвенной массы.

Горизонт может быть:

– рассыпчатым (пыль, песок);

– рыхлым (нож или лопата втыкаются без труда);

– уплотненным (лопата входит с усилием);

–плотным (лопата входит с большим трудом);

– очень плотным (лопата не входит, «звенит»).

7. Новообразования – вещества, которые образуются и накапливаются в почве в процессе ее развития.

К ним относятся:

–гумус(обычно в горизонте А1 или Аn);

– аморфный кремнезем в виде белесой присыпки (типичен для горизонта А2);

– гидроксиды железа в различных модификациях (ортштейн – зерна и шарики; ортзанд – плотные железистые прослойки и плитки; рассеянный гидроксид железа, подчас окрашивающий все горизонты в желтовато-бурые тона);

– гидроксид марганца (черные пятна, обычно в горизонте В);

– карбонат кальция в виде мелких желваков и прожилок (если горизонт С представлен карбонатной породой в условиях сухого климата).

8. Включения – инородные тела, не связанные с процессом почвообразования.

Это могут быть: корни растений, угольки, черепки, кости, обломки кирпича, щебень, галька, валуны и т. д.

9. Характер переходав следующий горизонт оценивается визуально:

10. Для агроценозов и на склонах очень важна оценка разрушения верхних, наиболее плодородных слоев почвы талыми и дождевыми водами (водная эрозия)или ветром (ветровая эрозия).

В этом аспекте могут встретиться:

– слабоэродированные почвы(гумусовый горизонт разрушен частично, не более половины);

– средне-эродированные почвы(верхние горизонты разрушены, подпахивается верхняя часть горизонта В);

– сильноэродированные почвы (распахан горизонт В);

– очень сильно эродированные почвы (полностью разрушен горизонт В, распахивается горизонт С – бесплодная почвообразующая порода).

Результатами изучения почвенного разреза являются описание почвенных горизонтов и отбор проб почвы

1. После описания почвенного разреза необходимо по совокупности признаков составить полное название почвы.

В него входят:

— тип или подтип почвы, которые определяются по наличию и соотношению мощностей почвенных горизонтов;

— механический состав, т. е. вид почвы (по механическому составу гумусового горизонта А1 или Аn);

— почвообразующая порода (по описанию горизонта С).

Пример названия: дерново-среднеподзолистая легко суглинистая почва на тяжелом суглинке.

Если в почвенном разрезе на контрольном участке будут обнаружены признаки эрозии, следует установить ее причины, определить степень повреждения и включить ее в название почвы.

Пример: дерново-среднеподзолистая легкосуглинистая слабоэродированная почва на тяжелом суглинке

В качестве почвенных разрезов может быть использовано большинство свежих искусственных выемок (открытых выработок для добычи различных ископаемых, строительных траншей, карьеров, котлованов и т. д.), если места их расположения являются типичными и важными для изучения почв данной территории.

Естественные обнажения, часто встречающиеся на стенках свежих промоин оврагов, по берегам рек и в других местах, не могут заменить собой почвенные разрезы, так как они обычно привязаны к специфическим условиям рельефа и поэтому характеризуют только весьма ограниченные участки площади. Однако обнажения представляют собой очень ценный объект для почвенно-геологических наблюдений, так как позволяют видеть глубокие горизонты пород.

Наиболее полно и точно изучают почву в лаборатории, проводя различные анализы, требующие специального оборудования.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МЕТОДИКИ

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник