За пять лет урожайность зерновых в России выросла на 23%

Ключевой драйвер развития рынка зерна в России — рост урожайности, которая за последние 5 лет выросла на 23% и достигла 28 ц./га

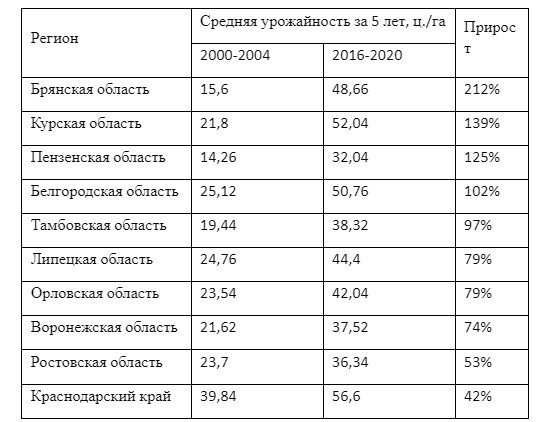

Главной чертой отрасли в последние 15-20 лет стал опережающий рост эффективности зернового хозяйства, прежде всего, в регионах с высокой долей крупного бизнеса. Например, в Черноземье зафиксирован рост средней урожайности в два раза.

«За последние 20 лет урожайность зерновых в Центрально-черноземном районе увеличилась более чем вдвое, в Ростовской области и Краснодарском крае — на 40-50%. Средняя урожайность зерновых в Курской и Белгородской областях вплотную приблизились к лидеру — Краснодарскому краю, тогда как 15-20 лет назад эффективность зернового хозяйства в этих регионах была в 1,5-2 раза ниже», — сказал начальник Управления отраслевой и технологической экспертизы Россельхозбанка Дмитрий Жиляков.

Краснодарский край удержал первое место по урожайности с результатом в 56,6 ц./га, однако другие регионы приближаются к нему за счёт опережающих темпов роста, и среди них не только Черноземье, но и Брянская область с приростом средней урожайности за 5 лет в 212%, а также Пензенская область с увеличением на 125%.

По мнению Дмитрия Жилякова, «ключевыми фактором роста урожайности в ЦЧР и других регионах стало внедрение агрохолдингами современной техники и технологий возделывания. В компаниях крупного бизнеса урожайность зерновых и других культур на 20-30% выше, чем в среднем по региону».

Рост эффективности растениеводства повышает инвестиционную привлекательность отрасли, в том числе в формирование земельных банков. Россельхозбанк отмечает высокую активность агрохолдингов в растениеводстве: за последние 10 лет доля земли в их собственности выросла в 2 раза и составляет 40%.

По итогам сезона 2020/2021 по пропашным культурам тройку лидеров по валовой выручке со значительным отрывом от остальных регионов образуют Краснодарский край (280 млрд. рублей), Ростовская область (239 млрд. рублей) и Воронежская область (156 млрд. рублей).

В то же время по выручке в расчёте на 1 гектар на первом месте Курская область (94 тысячи рублей), Краснодарский край на втором месте с результатом 84 тысячи рублей на гектар, Белгородская область заняла третье место с 81 тысячей рублей выручки на гектар.

Зерновые остаются основой пропашного земледелия России, их доля в посевных площадях составляет 67%, в выручке — 61%.

Из-за стабилизации производства мяса и стагнации потребления муки внутренний рынок зерновых уступил статус драйвера роста экспорту, чья доля в балансе использования зерна не опускается ниже 40% последние 5 лет.

При этом практически всё «свободное» зерно вывозится благодаря развитию транспортной инфраструктуры (порты).

Сейчас ведется ряд инвестпроектов по совершенствованию логистических возможностей суммарной мощностью 25 млн тонн в Азово-Черноморском бассейне и на Балтике. Их реализация повысит общий объем зерновых терминалов до 80+ млн тонн, что вдвое превысит текущий объём экспорта, добавил Дмитрий Жиляков. Профицит экспортных мощностей будет усиливать влияние мирового рынка на внутренний рынок зерновых.

Источник

Сравнение урожайности 2020 и 2021 годов

На 26 августа 2021 года, по оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации, зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 31,3 млн га, намолочено 87 млн тонн зерна при урожайности 27,8 ц/га (на аналогичную дату 2020 года культуры были обмолочены с площади 29 млн га, намолочено 94,1 млн тонн зерна при урожайности 32,5 ц/га).

Пшеница обмолочена с площади 20,7 млн га, намолочено 63,6 млн тонн зерна, урожайность составила 30,7 ц/га (в 2020 году 26 августа было намолочено 69,3 млн тонн зерна при урожайности 35,4 ц/га).

Ячмень обмолочен с площади 6,2 млн га, намолочено 15,4 млн тонн, урожайность равна 24,7 ц/га (2020 год — ячмень обмолочен с площади 5,9 млн га, намолочено 17,2 млн тонн при урожайности 29,3 ц/га).

Сахарная свекла выкопана с площади 30,2 тыс. га, накопано 1,3 млн тонн при урожайности 423,5 ц/га (в 2020 году выкопана с площади 32,6 тыс. га или 3,5% к посевной площади, накопано 1,3 млн. тонн при урожайности 407,9 ц/га).

Лен-долгунец вытереблен с площади 15,8 тыс. га (на 26 августа 2020 года он был вытереблен с площади 20,2 тыс. га).

Подсолнечник обмолочен с площади 23 тыс. га, намолочено 30 тыс. тонн при урожайности 13 ц/га (2020 год — обмолочен с площади 161,5 тыс. га, намолочено 227,8 тыс. тонн при урожайности 14,1 ц/га).

Рапс обмолочен с площади 554,8 тыс. га, намолочено 1,2 млн тонн при урожайности 20,8 ц/га (26.08.2020 был обмолочен с площади 441,6 тыс. га или 29,6% к посевной площади, намолочено 1 млн. тонн при урожайности 23,2 ц/га).

Соя обмолочена с площади 8,8 тыс. га, намолочено 14,2 тыс. тонн при урожайности 16,2 ц/га (в 2020 году была обмолочена с площади 21,5 тыс. га, намолочено 37,3 тыс. тонн при урожайности 17,3 ц/га).

Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убран с площади 24,7 тыс. га, накопано 640,4 тыс. тонн при урожайности 258,9 ц/га (на аналогичную дату прошлого года был убран с площади 30,7 тыс. га, накопано 779,4 тыс. тонн при урожайности 254 ц/га).

Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убраны с площади 64,1 тыс. га, собрано 1,1 млн тонн при урожайности 170,2 ц/га (2020 год — убраны с площади 53,4 тыс. га или 28,3% к посевной площади, собрано 1 млн. тонн при урожайности 195,9 ц/га).

Источник

Статистика урожаев и урожайности зерновых в России с 1946 по 2020-й годы

Росстат на днях подвел итоги 2020-го сельскохозяйственного года. Привел базовые цифры российского сельхоза: индекс сельхозпроизводства, валовые сборы зерновых, зернобобовых и т.д.

Так, индекс сельхозпроизводства относительно 2019 го да вырос на 1,5%, благодаря чему мы практически догнали уровень 1990 года:

Для сравнения — СССР догнал уровень 1913 года гораздо раньше:

Как вообще считается сельхозпроизводство? Это денежное выражение всего произведенного за год сельхозпродукта: собранных зерновых и прочих растительных культур, продукция животноводства, включая мясо, яйца, молоко, шерсть, мед и т.д. Именно денежное выражение позволяет подсчитать все в комплексе и сравнить с прошлыми годами.

Тогда почему, несмотря на всю пропаганду успехов о превосходстве нынешних урожаев над советскими, кстати, не таком уж и большом, РФ за 30 лет так и не догнала уровень РСФСР 1990 года? Да, потому, что догнали и перегнали в низкоценовом сегменте: зерновые и мясо птицы. В дорогом сегменте животноводства : мясо КРС и молоко до сих пор отстаем очень сильно:

В нынешних условиях проще кормить людей дешевой курятиной, чем говядиной на которую многим просто не хватает денег. Или проще делать псевдомолочку на основе пальмового и других растительных масел, чем продукцию из натурального молока.

Но сейчас мы поговорим об урожаях зерновых, которые в этом году показали второй в нашей истории результат — -133 млн. тонн:

Красным цветом я показал рост урожайности, который несколько превысил линейный тренд роста урожайности последних 15 лет советской власти, которая сейчас достигла примерно 25 центнеров с гектара вместо 28,6 нынешних.

Кстати, исходя из этого тренда можно подсчитать, какие бы сейчас были урожаи зерновых, если бы не развалили СССР и не забросили обрабатывать 40 млн. гектар земли после 1991 года:

То есть какие были бы урожаи, если бы все эти годы обрабатывалось бы не 46,7 млн. гектар под зерновыми, а 63,1 млн. гектар при росте урожайности последних 15 лет советской власти. Вот что у меня вышло:

Согласно моим расчетам в этом году в России был бы урожай на уровне 160 млн. тонн вместо нынешних 133.

Кстати, я не уверен, что при таких урожаях РСФСР экспортировал бы зерно в таких объемах, как это делает нынешняя РФ. Все это зерно шло бы на внутреннее потребление того поголовья КРС, которое бы сейчас не только сократилось бы как сейчас, а выросло еще больше:

Кстати, тенденции к сокращению поголовья КРС в этом году продолжились, снизившись от уровня прошлого года на 0,4% и по коровам на 0,9%. Овец и коз стало меньше на 3%, и только свиней на 2,8% больше.

Такие вот вкратце у нас дела в сельском хозяйстве.

————————-

Перепости и лайкни, если считаешь информацию полезной для себя.

Источник

Урожайность пшеницы

Урожайность пшеницы — статья, подготовленная специалистами Экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» www.ab-centre.ru, включает в себя как общую динамику урожайности пшеницы в России в 1990-2016 гг., так и статистику урожайности пшеницы по регионам. Материалы статьи являются выдержками из исследования «Российский рынок пшеницы«

Урожайность прочих культур приведена по ссылке — Урожайность.

Урожайность пшеницы в последние годы существенно возросла. В 2016 году урожайность пшеницы находилась на уровне 26,8 ц/га, что на 12,1% или на 2,9 ц/га превышает урожайность 2015 года, за 5 лет она возросла на 18,6% или на 4,2 ц/га, за 10 лет — на 37,4% или на 7,3 ц/га, по отношению к 1990 году — на 27,6% или на 5,8 ц/га.

Анализ среднегодовых показателей за длительный период позволяет в значительной степени исключить влияние природно-климатических факторов и определить вклад использования передовых технологий в изменение урожайности пшеницы в России.

Среднегодовая урожайность этого основного вида зерновых в России в 1991-2000 гг. составляла 16,4 ц/га, в 2001-2010 гг. — возросла до 20,5 ц/га, в 2011-2016 гг. — достигла 23,1 ц/га.Таким образом, тренд в сторону устойчивого повышения урожайности не случаен, носит устойчивый характер, отметается на протяжении ряда лет.

Урожайность пшеницы по регионам России

Наиболее высокая урожайность пшеницы в 2016 году зафиксирована в Краснодарском крае — 58,5 ц/га. Для сравнения, в 2015 году она составляла 57,5 ц/га, пять лет назад (в 2011 году) — 55,2 ц/га.

В Республике Адыгея, которая находится на втором месте в рейтинге, в 2016 году урожайность пшеницы достигла своих максимальных значений за последние годы- 51,4 ц/га (в 2015 году — 49,2 ц/га, в 2011 году — 41,1 ц/га).

В Белгородской области в 2016 году урожайность пшеницы составила 44,9 ц/га, что на 19,1% или на 7,2 ц/га больше, чем в 2015 году и на 32,8% или на 11,1 ц/га превышает показатели 2011 года.

Ставропольский край в 2016 году занимает 4-ю строчку рейтинга регионов с урожайностью в 42,8 ц/га. За год она выросла на 8,4% или на 3,3 ц/га, за 5 лет — на 10,3% или на 4,0 ц/га.

В Курской области в 2016 году собрали 40,9 центнеров с гектара, в 2015 году — 31,4 ц/га, в 2011 году — 27,6 ц/га. Рост составил 30,3% и 48,2% соответственно.

Липецкая область расположилась на 6-м месте рейтинга с показателями в 39,6 ц/га, что больше значений 2015 года на 55,3% или на 14,1 ц/га, 2011 года — на 57,1% или на 14,4 ц/га.

В Карачаево-Черкесской Республике урожайность в 2016 году составила 39,5 ц/га, в 2015 году — 38,8 ц/га, в 2011 году — 33,2 ц/га.

Ростовская область с урожайностью в 38,9 ц/га находится на 8-м месте рейтинга регионов. В 2015 году там собрали 32,4 ц/га, в 2011 году — 29,1 ц/га.

В Орловской области в 2016 году урожайность достигла 37,3 ц/га, что на 26,0% или на 7,7 ц/га больше чем в 2015 году и на 62,2% или на 14,3 ц/га больше, чем в 2011 году.

Замыкает десятку регионов-лидеров Воронежская область (36,8 ц/га). За год урожайность в регионе выросла на 27,3% или на 7,9 ц/га, за 5 лет — на 47,2% или на 11,8 ц/га.

Также в рейтинг регионов с урожайностью более 30 ц/га в 2016 году вошли:

- Брянская область (урожайность — 35,0 ц/га).

- Тамбовская область (34,6 ц/га).

- Кабардино-Балкарская Республика (33,6 ц/га).

- Рязанская область (33,1 ц/га).

- Тульская область (33,1 ц/га).

- Псковская область (32,8 ц/га).

- Калининградская область (31,7 ц/га).

- Астраханская область (31,6 ц/га).

- Новгородская область (31,0 ц/га).

- Республика Северная Осетия — Алания (30,4 ц/га).

- Пензенская область (30,1 ц/га).

Самая низкая урожайность в 2016 году наблюдалась в Республике Тыва (8,1 ц/га), Республике Саха (Якутия) — 9,1 ц/га, Республике Бурятия (9,7 ц/га), Пермском крае (10,5 ц/га), Республике Алтай (11,2 ц/га), Еврейской автономной области (12,1 ц/га), Алтайском крае (12,6 ц/га), Оренбургской области (12,6 ц/га), Забайкальском крае (12,8 ц/га), Хабаровском крае (13,5 ц/га).

Динамика посевных площадей и валовых сборов пшеницы, в том числе по регионам России, представлена по ссылке — Сельское хозяйство.

Источник: Экспертно-аналитический центр агробизнеса АБ-Центр www.ab-centre.ru. При использовнии материалов, активная гиперссылка на первоисточник обязательна.

Смотрите также

О производстве продовольствия в России

Изменение объемов производства товаров пищевой и перерабатывающей промышленности

Российский рынок сельхозсырья и продовольствия — тенденции и прогнозы

Рынок сельхозсырья и продовольствия — комплексный анализ

Цены на продовольствие в России — тенденции и прогнозы

Цены на продовольствие в оптовом и розничном звене

Импорт сельхозсырья и продовольствия в Россию в 2001-2019 гг., перспективы на 2020 год

Анализ импорта сельхозсырья и продовольствия в Россию

Экспорт сельхозсырья и продовольствия из России в 2001-2019 гг., перспективы на 2020 год

Анализ экспорта сельхозсырья и продовольствия из России

Источник

Рекорды земледелия России за 60 лет (1958-2018). Часть 1: зерновые

В связи со взаимным интересом и договорённостями, открываю серию публикаций про исторические достижения сельского хозяйства России. Анализируемый период — 60 лет с 1958 г. (хотя, строго говоря, там 61 год), для которых собраны сплошные ряды данных. По более ранним годам данные лишь выборочные, однако если есть основания предполагать там какие-то достижения, об этом обязательно сообщается.

Результаты 2019 г. также анализируются — но справочно, т.к. они пока фрагментарны и предварительны. Первые официальные данные Росстата по урожаю основных культур будут в конце года, итоги — к апрелю. Сейчас же использовалась в основном оперативная информация Минсельхоза.

Главный графический принцип — соразмерность шкал, на каждом графике минимум равен половине максимума, что позволяет видеть, насколько различаются результаты между собой и каков на этом фоне современный уровень.

Методология

Россия учитывается в границах соответствующих лет — соответственно, Крым учтён с 2014 г. Единственный показатель, где это существенно — фрукты, там ситуация разобрана подробно.

Главной методологической проблемой было сопоставление данных по зерновым. В советские времена был принят учёт в валовом весе, который больше доработанного на 5-8%, в зависимости от качества сборов и видового состава зерна. В конце 1980-х гг. страна перешла на учёт доработанного зерна для лучшего представления данных, т.к. соотношение доработанного веса к валовому (далее — коэффициент) к тому моменту опустилось до 92% против 95-96% в 1960-е гг. (в 1987 г. коэффициент составил всего 90,4%).

В зависимости от того, в какой период сосредоточены рекорды по зерновой культуре, выбирался один или другой показатель, в некоторых случаях были сделаны оценки по наиболее актуальным для даты коэффициентам — данные по обеим методикам в разрезе всех культур есть для 1980, 1985-88 гг. и среднегодовые для пятилеток периода 1971-85 гг., поэтому результаты достаточно корректны.

Результаты

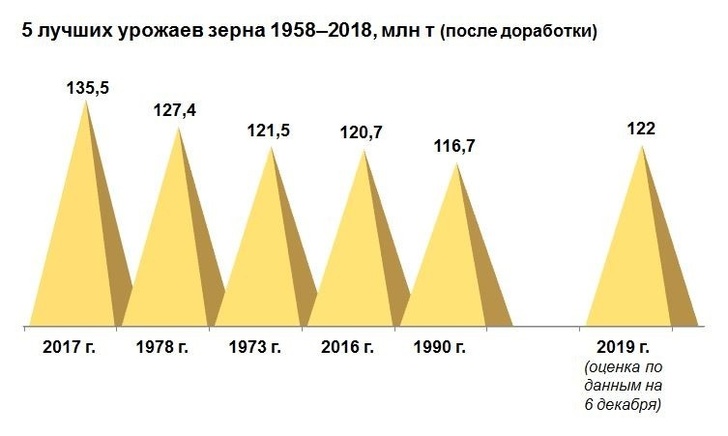

Рекордный в истории России урожай зерна был собран в 2017 г. — 135,5 млн т в весе после доработки. Лучший советский и второй в истории — результат 1978 г., 127,4 млн т (данные по зерну в доработанном весе опубликованы Росстатом для периода с 1955 г., более ранние идентичны валовым показателям).

Показатель 2019 г., скорее всего, будет третьим в истории. По последним опубликованным оперативным данным (на 6 декабря), валовой сбор составил 126,7 млн т, для уборки осталось 7% посевов кукурузы (порядка 0,5-0,8 млн т) плюс порядка 1 млн т даёт учёт небольших производителей. Последние несколько лет итоговые цифры урожая зерна, публикуемые весной, составляют 96-97% от валового сбора на последнюю оперативную дату — таким образом, можно ожидать 121,6-122,9 млн т. Даже минимальная граница позволяет превзойти результат 1973 г. (121,5 млн т).

Рекордный в истории России урожай пшеницы также был собран в 2017 г. — 86 млн т в весе после доработки. В советский период доля пшеницы была меньше, поэтому из той эпохи лишь урожай 1978 г. замыкает пятёрку — 62,9 млн т. Но это лишь формально: в нынешнем году собрано 77,9 млн т пшеницы в валовом весе, что при коэффициенте последних лет 96-98% позволяет получить второй в истории результата в весе после доработки — по нашей оценке, он составит примерно 76 млн т.

Лучшие результаты по ячменю, в отличие от пшеницы, все остались в советский период, более того — в одном десятилетии, в 70-х. Пик — 36,9 млн т в валовом весе в 1976 г., почти таким же был результат в 1978 и 1973 гг. Близким к замыкающему пятёрку показателю 1974 г. (29,9 млн т), возможно, был результат 1990 г.: в весе после доработки тогда собрали 27,2 млн т, коэффициент первой половины 70-х составлял около 95%, а к концу 80-х опустился до 91%, и если с валовым сбором продолжили халтурить и в 1990 г., то как раз мог получиться показатель 30 млн т.

В 2019 г., по предварительным данным, собрано 21,6 млн т, после 1995 г. больше было только в 2008 г.

Лучшие за 60 лет урожаи ржи, как ни странно, были собраны на рубеже 1980-х и 1990-х гг., из других периодов попадает только 1962 г. Максимум — свыше 16,4 млн т в весе после доработки в 1990 г.

Показатель 1990 г. с большой вероятностью — лучший и за всю историю: с типичным коэффициентом 91-92% это даёт почти 18 млн т ржи в валовом весе, тогда как, например, в 1940 г. было собрано 14,3 млн т, а в 1913 г. — 15,5 млн т (без учёта небольшого количества яровой ржи). Некоторые годы в первой половине ХХ в. были более урожайными по зерну в целом (например, в 1937 г. собрали 70,4 млн т против 55,6 в 1940-м и 50,5 в 1913-м), но основные колебания приходились на пшеницу, выращиваемую в более экстремальных условиях.

Нынешние урожаи ржи небольшие: больше 5 млн т последний раз собрали в 2002 г., а в последние годы собирают по 2-3 млн т.

Максимальные сборы кукурузы в России зафиксированы в 2010-е гг. с пиком 15,3 млн т в 2016 г. В 2019 г. на 6 декабря собрали 14,5 млн т — доработки здесь практически нет, зато есть зимние сборы (к 6 декабря убрали 92,7% посевов), поэтому итоговый показатель можно ожидать в 15 млн т.

Справочно: лучший советский показатель — 4,7 млн т в 1989 г., второй — 4,4 млн т в 1961 г.

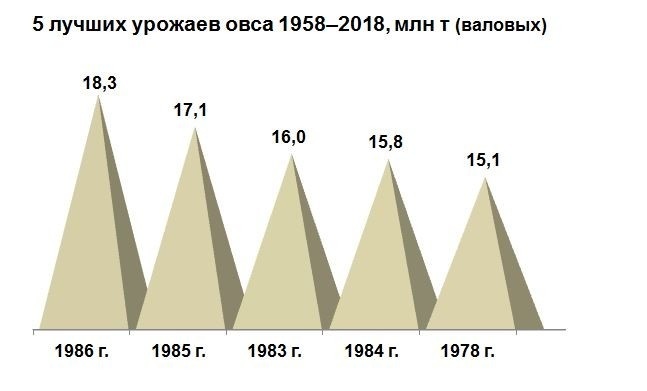

Рекордные урожаи овса в России пришлись на середину 1980-х гг. с пиком 18,3 млн т в валовом весе в 1986 г. Много овса также собирали в первой половине ХХ в. (1913 г. — 12 млн т, 1940 г. — 12,2 млн т), но маловероятно, чтобы там был результат для первой тройки.

Современные сборы овса — 4-5 млн т в год.

Исторический рекорд по зернобобовым зафиксирован в 1964 г. — 7,26 млн т в валовом весе. Год выдался исключительно благоприятным для бобовых, следующие результаты — существенно скромнее и в разные десятилетия советского периода. С середины 1990-х гг. их урожаи сильно упали и стали восстанавливаться только в нынешнем десятилетии благодаря ориентации на экспорт. Лучший результат российского периода — 4,26 млн т в весе после доработки в 2017 г. (соответствует 4,5-4,8 млн т валовых сборов по коэффициентам прежних лет), но урожаи сильно колеблются.

Доминирующий вид в российских сборах — горох (от 2/3 до ¾), существенный вес сейчас имеют другие пищевые бобовые (нут, чечевица и пр.), тогда как до середины 1970-х гг. 30-50% давали кормовые виды (прежде всего вика).

Рекордный урожай риса в России были собран в 1980 г. — 1380 тыс. т в весе после доработки. Следующие максимумы очень близки друг к другу: в интервал от 1100 до 1200 тыс. т попадают показатели 7 лет, в том числе один из российского периода — 1110 тыс. т в 2015 г.

В 2019 г., судя по всему, урожай получился близкий к рекордному для нового времени — 1,24 млн т в валовом весе, что даёт примерно 1,1 млн т в весе после доработки.

Исторический рекорд по сбору гречихи был установлен в 2017 г. — 1525 тыс. т в весе после доработки. Год был очень благоприятный, все остальные результаты, кроме 2016 г., уступают ему в 1,5 раза и более. Что интересно, все лучшие показатели — российского периода, советский пик — чуть больше 900 тыс. т в 1968 г.

При этом урожай 2019 г., оцениваемый примерно в 800 тыс. т, как видно, является достаточно высоким на историческом фоне, оснований для дефицита на рынке нет (особенно с учётом запасов) и ценовое ралли гречки носит (увы, не первый раз) спекулятивный характер.

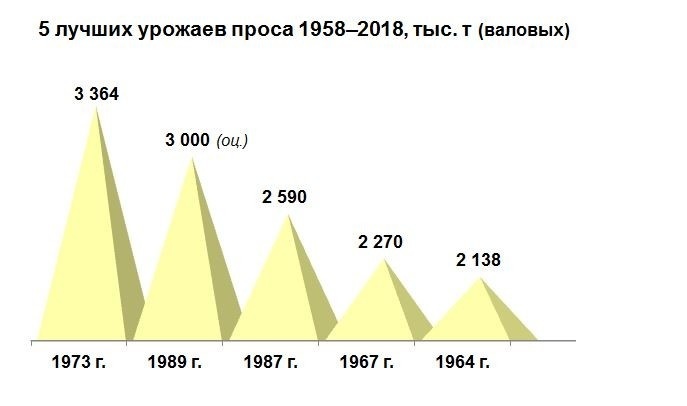

Лучший за 60 лет урожай проса случился в 1973 г. — 3364 тыс. т в валовом весе — когда сложились исключительно благоприятные погодные условия, в другие годы из урожайных 70-х сборы не доходили даже до 2 млн т. Другие результаты в первой пятёрке — из конца 1980-х гг. и из 1960-х гг. Если рассматривать всю историю, то добавятся урожаи и более ранних годов — например, в 1940 г. собрали 2,71 млн т — и не исключено, что там есть и абсолютный максимум.

Современные сборы проса низкие и нестабильные: больше 1 млн т последний раз собрали в 2004 г., а последние 5 лет валовый урожай колебался от 0,25 до 0,7 млн т.

Подготовлено по данным статистических сборников ЦСУ РСФСР, ЦСУ СССР и Росстата, а также онлайн-статистики Росстата.

Сообщение было бы менее глубоким и более трудоёмким без ссылки на хранилище архивных справочников от пользователя Юрген.

Источник