3.4. СТЕПЕНЬ НАСЫЩЕННОСТИ ОСНОВАНИЯМИ И БУФЕРНОСТЬ ПОЧВЫ

Реакция почвенного раствора наряду с величинами обменной и гидролитической кислотности (Нг) зависит от емкости поглощения (7) и степени насыщенности почвы основаниями (У). Если

сумму поглощенных катионов Са 2+ , Mg 2+ , К + , Na + , NH4 и других оснований (S) сложить с катионами Н + , Al 3+ , Fe 3+ , Мп 2+ , обусловливающими гидролитическую кислотность (Нг), то можно определить (в мг-экв/100 г почвы) ЕКО (7): Т = S + Нг. Сумму поглощенных оснований, выраженную в процентах от ЕКО (7), называют степенью насыщенности почвы основаниями (У):

Степень насыщенности почвы основаниями — второй важный показатель нуждаемости почв в известковании. Чем он ниже, тем выше нуждаемость и наоборот. Если гидролитическая кислотность (Нг) двух почв одинакова и составляет 5 мг • экв/100 г почвы, но ЕКО (7) первой равна 10, а второй 20 мг • экв/100 г, то степень насыщенности основаниями (V) первой почвы составит 50, а второй — 75 %. При равной величине гидролитической кислотности первая почва гораздо кислее, так как 50 % ЕКО у нее занято подкисляющими катионами и она в большей степени, чем вторая, нуждается в их замене на основания (в известковании). При равной же ЕКО в первую очередь в известковании будет нуждаться почва с большей гидролитической кислотностью, причем для нейтрализации ее потребуется и больше извести.

Буферностъ почвы — способность противостоять изменению реакции среды — обусловлена прежде всего величиной ЕКО (7) и составом поглощенных катионов, а также катионо-анионным составом почвенного раствора. Буферность почв чрезвычайно важна для обоснования оптимальных доз, форм, сроков и способов внесения удобрений и мелиорантов под конкретные сельскохозяйственные культуры. Чем больше ЕКО, тем выше буферность почвы. Буферные свойства против подкисления возрастают с ростом насыщенности почв основаниями (Са, Mg, Na, К и др.) и с переходом от нейтральных к щелочным почвам. Если в такой почве появляется кислота (например, HN03 в результате нитрификации или физиологической кислотности NH4NO3), то ионы водорода кислоты обмениваются с катионами ППК. В результате образуется нейтральная соль и реакция раствора не изменяется:

Буферные свойства против подщелачивания возрастают на нейтральных почвах с ростом гидролитической кислотности, со снижением степени насыщенности основаниями и с переходом от нейтральных к кислым почвам. Если в такой почве появляется щелочь [например, Са(ОН)2 в результате физиологической щелоч-. ности Ca(N03)2], то катион ее вытесняет из ППК эквивалентное количество ионов водорода, в результате чего образуется вода и реакция раствора не изменяется:

Гя

Почвенный раствор подкисляется под влиянием диоксида углерода, образующегося в результате разложения органического вещества почвы, органических удобрений, дыхания корней, кислых выделений растений и микроорганизмов, образования азотной кислоты при нитрификации аммиачных форм удобрений и почвы, при внесении физиологически кислых удобрений (NH4C1;

(NH4)2S04 и др.), а на кислых почвах — и под влиянием физиологически нейтральных удобрений.

Подщелачивание или нейтрализация кислого почвенного раствора происходит при внесении физиологически щелочных удобрений [NaN03, Ca(N03)2], а на щелочных почвах — и под влиянием нейтральных удобрений.

Под действием подкисляющих и подщелачивающих факторов реакция почвенного раствора может колебаться, однако скорость возможных изменений в почвах с низкой ЕКО (песчаные, супесчаные подзолы) гораздо выше, чем в высокоемких (суглинистые черноземы).

Концентрация, катионо-анионный и вещественный состав почвенного раствора зависят и определяются ЕКО и составом поглощенных катионов и могут изменяться под влиянием удобрений и мелиорантов. Поэтому буферные свойства почв проявляются через реакции, происходящие в почвенном растворе.

В почвенном растворе буферность создается находящимися в нем слабыми органическими (например, уксусная) и минеральными (например, угольная) кислотами и их солями:

Образующиеся в результате этих реакций нейтральные соли и. вода не могут изменить реакцию почвенного раствора.

Буферность почв проявляется и в устойчивости к временному повышению концентрации почвенного раствора, вызванному недостатком влаги, неравномерным и периодическим внесением удобрений и мелиорантов. Высокобуферные почвы с высокой ЕКО и разнообразным составом поглощенных ионов относительно легко удерживают в поглощенном состоянии максимально допустимые с экологической и экономической точек зрения разовые дозы не только мелиорантов и органических удобрений, но и водорастворимых минеральных удобрений без значительного повышения концентрации почвенного раствора.

Малобуферные, малоемкие почвы не могут без повышения концентрации почвенного раствора и увеличения потерь элементов за счет вымывания усваивать большие разовые дозы мелиорантов и удобрений и требуют дробного внесения водорастворимых форм минеральных удобрений.

Таким образом, системное применение органических и минеральных удобрений в сочетании с периодическим внесением химических мелиорантов позволяет повышать ЕКО, регулировать состав поглощенных катионов, повышать буферность почв и, следовательно, регулировать продуктивность культур и плодородие почв в каждом конкретном случае с учетом экономических возможностей и экологических ограничений.

Источник

1.6. Расчёт степени насыщенности почвы основаниями

Степень насыщенности почв основаниями показывает, какая часть общей ёмкости поглощения приходится та поглощённые основания и какая на гидролитическую кислотность. Величина степени насыщенности почв основаниями выражается в процентах и рассчитывается по данным определения суммы поглощённых основания (по Ка плену) и определения гидролитической кислотности по формуле:

где: V- степень насыщенности почв основаниями, %; S — сумма поглощённых оснований, мг-экв; Нг — величина гидролитической кислотности, мг-экв.

Степень насыщенности почв основаниями для разных типов почв изменяется в следующих пределах:

| />Чернозёмные |

практических вопросов по известкованию почв и внесению слаборастворимых форм фосфорных удобрений. Почвы, имеющие степень насыщенности основаниями менее 60 % нуждаются в проведении известкования, на них также высокоэффективно внесение фосфоритной муки. На почвах, имеющих насыщенность основаниями более 80 %, внесение фосфоритной муки и других слаборастворимых форм фосфорных удобрений неэффективно, оно не сопровождается прибавкой урожая.

кислотность, усиливает биологическую активность почвы, мобилизует малоподвижные формы фосфора и молибдена в почве, связывает подвижные формы алюминия и марганца, токсичные для высших растений.

Необходимое количество извести для нейтрализации почвенной кислотности в килограммах на гектар рассчитывается по следующей формуле:

где: Нр- величина гидролитической кислотности в мг-экв/100 г почвы, 50 — мгэкв СаСОз, 3106- средний вес пахотного (0-20 см) слоя дерново-подзолистой-почвы на площади 1 га в кг.

В результате проведения необходимых преобразований получаем формулу в следующем виде:

где: 1.5 — количество извести (т) необходимое для нейтрализации 1 мг экв ионов водорода в пахотном слое дерново-подзолистой почвы на площади 1 га. Hr — величина гидролитической кислотности почвы.

Количество извести, необходимое для нейтрализации 1 мг экв водорода в почве зависит от гранулометрического состава почв — на лёгких почвах оно будет меньше, а на тяжёлых — больше чем 1.5 т.

Учитывая, что природные известковые материалы содержат определённую долю примесей в виде песка, глины, кремниевых осколков и т. п., вводят поправку на содержание чистого продукта. Более точно дозу извести рассчитывают, вводя в предложенную формулу ряд дополнительных показателей: объёмную массу почвы, глубину пахотного горизонта, сумму обменных оснований конкретного участка или типа почвы. (BITHO «Союзсельхимия”, 1982

где: СаС03- доза извести, т/га; ДрН — величина прироста pH от исходного до заданного; d — объёмная масса почвы, г/см3; И- глубина пахотного горизонта, см; S — сумма поглощённых оснований, мг экв/100 г почвы; Vw- степень насыщенности основаниями, заданная, %; Н[- величина гидролитической кислотности, мг-экв/100 г почвы.

Источник

Экология СПРАВОЧНИК

Информация

насыщенность основаниями

В насыщенных основаниями почвах фосфорная кислота связывается главным образом кальцием и магнием, образуя двух-и трехзамещенные фосфаты кальция и магния; в кислых почвах— в основном железом и алюмйнием. Некоторое кЬличество фосфора поглощается коллоидами, содержащими много полуторных окислов. Усвояемость этих форм фосфорных соединений почвы неодинакова.[ . ]

На не насыщенных основаниями почвах нечерноземной зоны и северной части черноземной зоны в весьма больших количествах для основного предпосевного внесения под зерновые, кормовые и некоторые технические культуры может быть эффективно использована фосфоритная мука как дешевое удобрение, производство которого требует обычно значительно меньших капиталовложений в сравнении с суперфосфатом.[ . ]

Степень насыщенности основаниями и pH солевой вытяжки находятся в прямой зависимости (более высокой величине pH соответствует и большая степень насыщенности основаниями).[ . ]

Степень насыщенности основаниями равна 75—80%.[ . ]

Степень насыщенности показывает, какая часть от общей емкости приходится на поглощенные основания и какая на гидролитическую кислотность. Величина степени насыщенности основаниями — важный показатель для характеристики поглотительной способности и степени кислотности почвы. Связь между размером емкости поглощения, гидролитической кислотностью и степенью насыщенности почвы основаниями представлена схематически на рисунке 27.[ . ]

На почвах, насыщенных основаниями и имеющих высокую нейтрализующую способность — карбонатных черноземах и сероземах, эффективность сульфата аммония даже при систематическом применении не ниже, а нередко выше, чем нитратных удобрений.[ . ]

В почвах, не насыщенных основаниями, потеря от обработки, обычно не превышающая нескольких процентов, состоит в основном из несиликатных форм железа и алюминия. В этом случае ее целесообразно прибавить к илистой фракции.[ . ]

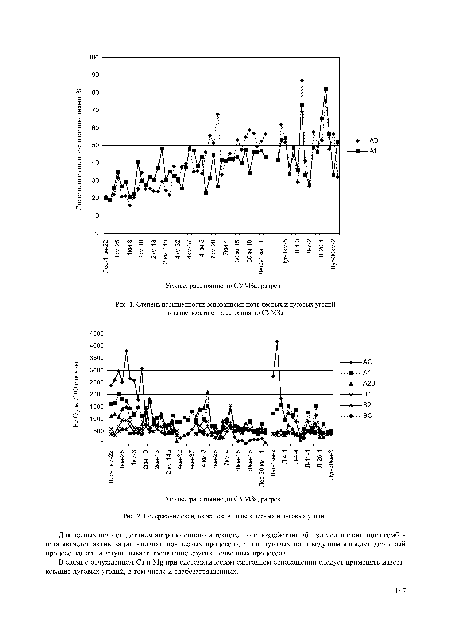

| Степень насыщенности основаниями почв лесных и луговых угодий в зависимости от расстояния до СУМЗа |  |

Поэтому почвы, насыщенные основаниями (черноземы и особенно карбонатные почвы), обладают очень высокой буферностью против подкисления.[ . ]

Величина степени насыщенности почвы основаниями позволяет указать на относительное количество водородных ионов в поглощающем комплексе почвы (ее физикохимической поглотительной способности). Если степень насыщенности основаниями ниже 50 %, то известкование следует проводить в первую очередь. В том случае, когда степень насыщенности основаниями составляет 50—70%, известь также необходимо вносить, но уже во вторую очередь. И, наконец, при степени насыщенности основаниями больше 70% поля и участки получают известковые удобрения лишь в третью очередь.[ . ]

В сильнокислых не насыщенных основаниями дерново-подзолистых почвах, особенно легкого механического состава, магния находится часто меньше, чем требуется для создания благоприятного соотношения между ним и кальцием. При внесении известковых удобрений, содержащих только СаС03, неблагоприятное соотношение между этими элементами еще более увеличивается. Поэтому известковые материалы, включающие наряду с кальцием значительное количество магния, повышают урожай многих культур сильнее, чем известковые удобрения, не содержащие магний.[ . ]

Реакция почв кислая, насыщенность основаниями 40-60%, в нижних горизонтах кислотность уменьшается и насыщенность возрастает.[ . ]

В условиях кислых, не насыщенных основаниями почв физиологически и биологически кислые формы азотных удобрений, особенно при их систематическом применении, по своей эффективности значительно уступают физиологически щелочным формам азота — кальциевой и натриевой селитрам. Однако производство последних обходится дороже по сравнению с производством сульфата и нитрата аммония. Это побуждает искать новые пути рационального и эффективного использования более дешевых физиологически кислых форм азота. За границей выпускается смесь или сплав нитрата аммония с мелом. Образующаяся в почве из нитрата аммония кислота в момент ее возникновения нейтрализуется за счет мела, поэтому смесь является физиологически нейтральной [4, 5]. В США введено в широкую практику применение тукосмесей, содержащих в своем составе известняк или доломит. Известняк или доломит еводятся в удобрительные смеси как для улучшения их физических свойств, так и для нейтрализации потенциальной кислотности входящих в состав тукосмесей кислых форм азотных удобрений. Нейтрализация физиологически кислых форм азота путем введения в их состав мела заметно повышает их эффективность на кцслых почвах. Вегетационные опыты, проведенные в нашей лаборатории на легкой оподзоленной супеси Люберецкого опытного поля еще в 1934 г., показали, что действие физиологически кислых аммиачных удобрений резко повышается при внесении их в смеси с эквивалентным количеством СаС03 [6].[ . ]

Для почв, не насыщенных основаниями, потерю при обработке почвы 0,05 мольной НС1 приплюсовывают к «физической» глине; для почв, насыщенных основаниями, ее приплюсовываю » к «физическому» песку; при наличии в почве гравия (1—3 мм) его включают в 100 и, причисляя к песку. Вторая цифра в подразделениях таблицы всюду дана «включительно». Название почвы по механическому составу дается по данным анализа для пахотного слоя (0—30 см).[ . ]

Количество поглощенных оснований и водорода называется емкостью поглощения или обмена. Диффузный слой коллоидных мицелл может быть полностью насыщен катионами (кальцием, магнием, натрием, калием) или частично занят ионами водорода. Поэтому говорят о степени насыщенности коллоидов основаниями, т. е. о процентном содержании суммы оснований (от емкости поглощения). Степень насыщенности основаниями в почвенных коллоидах колеблется от нескольких процентов до 100.[ . ]

Совершенно иначе обстоит дело на не насыщенных основаниями подзолистых почвах. Природная кислотность этих почв во многих случаях достигает такой величины, которая уже ставит предел успешному возделыванию наиболее чувствительных к реакции среды культур — свеклы, люцерны, клевера, пшеницы. Улучшение агрономических свойств этих почв, повышение их плодородия путем известкования и введения травопольной системы земледелия является важнейшей задачей социалистического сельского хозяйства нечерноземной полосы СССР.[ . ]

Если по показателям кислотности и степени насыщенности основаниями почву надо известковать, то дефекационную грязь следует заделывать под сахарную свеклу перед лущением стерни из расчета по 3/4 гидролитической кислотности почвы; при необходимости указанную норму можно и сократить, внеся ее в два приема.[ . ]

В различных почвах количество и состав обменных катионов, емкость поглощения, степень насыщенности основаниями неодинаковы (табл. 26).[ . ]

Наиболее мягким вытеснителем является ацетат аммония. При взаимодействии его с кислыми, не насыщенными основаниями почвами образуется уксусная кислота, относящаяся к слабым кислотам и не оказывающая сильного разрушающего воздействия на почву. В случае использования в качестве вытеснителей хлоридов К, Иа, МН4+ образуется соляная кислота, относящаяся к разряду сильных кислот и способная переводить в раствор необменные формы катионов и значительные количества полуторных окислов.[ . ]

Физико-химические свойства. В почвах кислотность высокая, емкость катионного обмена, степень насыщенности основаниями и буферность низкие (см. рис. 12). Вниз по профилю почв кислотность уменьшается, катионная емкость и степень насыщенности основаниями возрастают.[ . ]

Вторым важным химическим показателем, уточняющим потребности почв в извести, является степень насыщенности почвы основаниями (У%). По степени насыщенности основаниями почвы делятся на три группы.[ . ]

Калийные удобрения являются солями кислот, чаще всего соляной, а также серной и иногда азотной. Калий и натрий, поглощаясь почвой, насыщенной основаниями, частично вытесняют эти основания из поглощенного состояния в раствор; в то же время кислотный остаток удобрения (например, хлор, который почвой не поглощается) соединяется с вытесненными из почвы основаниями, давая соли, которые могут вымываться атмосферными осадками из почвенного слоя в подпочвенный. При этом не изменяется реакция почвы, и почва заметно не обедняется основаниями. Наоборот, из кислых не насыщенных основаниями почв калий и натрий вытесняют не только основания, но прежде всего поглощенные в почве водород и алюминий, вследствие чего повышается активная кислотность почвы; с кислотным остатком — хлором выносятся в подпочвенный слой основания, которыми эта лочва и без того не богата.[ . ]

Агрохимическая характеристика пахотного слоя темно-серого лесного суглинка следующая: гидролитическая кислотность 4.2 м.-экв. на 100 г почвы, pH 5 4, насыщенность основаниями 86%, Р205 (по Кирсанову) 10 мг на 100 г почвы, КгО (по Пейве) 6,6 мг на 100 г почвы и гумуса 5,6%.[ . ]

Физико-химические свойства. Почвы подзолистого типа характеризуются невысокой емкостью обмена (от 2—4 м-экв. в песчаных почвах до 12—17 м-экв. в суглинистых), низкой насыщенностью основаниями (менее 50 %), кислой реакцией и малой буферностью.[ . ]

Этот показатель имеет существенное значение для решения практических вопросов по известкованию почв и внесению слабо растворимых форм фосфорных удобрений. Почвы, имеющие степень насыщенности основаниями менее 60% нуждаются в проведении известкования, на них также высокоэффективно внесение фосфоритной муки. На почвах, имеющих насыщенность основаниями более 80%, внесение фосфоритной муки и других слаборастворимых форм фосфорных удобрений недостаточно эффективно, оно не сопровождается существенной прибавкой урожая.[ . ]

Физико-химические свойства. В гумусовых горизонтах серых лесных почв они более благоприятны, особенно у темно-серых почв, по сравнению с дерново-подзолистыми суглинистыми почвами. Сумма обменных оснований и степень насыщенности основаниями возрастают от светло-серых (6 = 15— 25 мг • экв/100 г, К=70—95%) к темно-серым почвам (¿ =35— 50 мг • экв/100 г, У= 80—98 %); обменная кислотность уменьшается. Особенностью подтипов серых лесных почв восточных территорий зоны (а иногда и западных) является часто встречающаяся повышенная гидролитическая кислотность при небольшой обменной кислотности почв, что связано с их генезисом.[ . ]

Серые лесные почвы имеют гумусовый горизонт 25-35 см, содержание гумуса колеблется от 2 до 4%, азота — от 0,15 до 0,2%. Реакция почвы слабокислая. По сравнению с темно-серыми лесными почвами они содержат меньше обменных оснований и степень насыщенности основаниями у них ниже.. По механическому составу в большинстве случаев эти почвы относятся к средним суглинкам.[ . ]

Емкость поглощения зависит от содержания в почвах коллоидов и их природы. Чем больше в почве гумусовых веществ и ила, содержащего минералы монтмориллонитовой группы, тем выше ЕКО. Состав обменных катионов и степень насыщенности основаниями отражают особенности почвообразовательных процессов.[ . ]

Несмотря на равную величину гидролитической кислотности, первая почва с меньшей степенью насыщенности основаниями будет относительно более кислой. Такая почва сильнее нуждается в устранении кислотности (например, путем известкования), чем вторая почва, у которой кислотность составляет лишь небольшую часть всей емкости поглощения. Третья почва имеет такую же степень насыщенности основаниями (50%), как и первая почва, но емкость поглощения и гидролитическая кислотность у них различные. Несмотря на одинаковую степень насыщенности, третья почва с более высокой гидролитической кислотностью требует больше извести, чтобы реакция этой почвы сравнялась с реакцией первой почвы.[ . ]

Соответственно изменению содержания гумусовых соединений и высокодисперсных минералов закономерно меняется состав поглощенных катионов. Кальция много в гумусовом горизонте в результате его освобождения из растительных остатков. Здесь степень насыщенности поглощающего комплекса основаниями составляет около 99%. В горизонте вымывания содержание кальция уменьшается, в горизонте вмывания в результате увеличения содержания высокодисперсных минералов вновь возрастает. При этом степень насыщенности основаниями под влиянием фульватных растворов меньшая, чем в гумусовом горизонте.[ . ]

Климатические условия и характер растительности способствуют низкой биологической активности, накоплению слаборазло-жившегося органического вещества. Под влиянием таких условий профиль горно-тундровых почв не превышает 50—60 см, их реакция кислая, насыщенность основаниями слабая (около 13 % в слое 0—10 см). Гумус грубый, с преобладанием фульвокислот.[ . ]

Обыкновенные черноземы имеют следующие агрохимические показатели: гумус 3,4-8,8%, ■- азот общий 0,30-0,40%, азот гидролизуемый 90 мг на 1 кг почвы, фосфор валовой 0,15%, фосфор подвижный от 3,0 до 4 мг на 100 г почвы, гидролитическая кислотность 0,5-1,2 мг-экв, сумма поглощенных оснований 42-45 мг-экв на 100 г почвы, степень насыщенности основаниями 98-99%, pH солевой вытяжки 6,2-6,5 (Усманов, 1962; Бурангулова, Гарифуллин, 1969, и др.).[ . ]

Мощность перегнойного горизонта у оподзоленных черноземов 50—70 см, а иногда и больше. Содержание перегноя в верхнем горизонте в зависимости от механического состава колеблется от 4 до 7 и более процентов, гидролитическая кислотность 5—6 м.-экв. на 100 г почвы, степень насыщенности основаниями 80—90%, реакция почвенного раствора слабокислая или близка к нейтральной (pH солевой вытяжки 5—6).[ . ]

Содержание гумуса в оподзоленных черноземах колеблется в значительных пределах — от 4,0 до 17,6%. Относительно меньше гумуса в почвах, сформированных на элювии песчаников. Содержание азота в более гумусированных почвах доходит до 0,89%, а в менее гумусиро-ванных 0,47-0,63%. Сумма поглощенных оснований в более тяжелых по механическому составу почвах составляет 48,2-61,4 мг-экв, в более легких почвах — 43-44 мг-экв на 100 г почвы, обменная кислотность изменяется в пределах pH 4,7-6,6. Гидролитическая кислотность колеблется от 1,4 до 10 мг-экв на 100 г почвы. Степень насыщенности основаниями изменяется в пределах 80-90%. Содержание фосфора в этих почвах низкое и большей частью колеблется от 1,5 до 5,0 мг на 100г почвы (Усманов, 1962).[ . ]

Агрохимические показатели серых лесных почв следующие: содержание гумуса 2-6%, общего азота 0,1-0,3%; общего фосфора 0,1-0,2%, подвижного фосфора 4,0-6,0 мг, подвижного калия 5,0-6,6 мг на 100 г почвы. Кислотность солевой вытяжки — 4,8-5,8, гидролитическая кислотность 3- 8 мг- экв на 100 г почвы, сумма поглощенных оснований — 15-20 мг-экв на 100 г почвы, степень насыщенности основаниями 75-85% (Усманов, 1962; Буран гулова и др., 1969).[ . ]

Темно-серый до черного с бурым или коричневым оттенком и хорошо оформленной водопрочной комковатой, крупитчатый или зернистой структурой, часто копрогенной. Содержание гумуса превышает 5-6% в верхних 10 см, состав гумуса от гуматного до фульватно-гуматного (С гк/С фк всегда >1). Насыщен основаниями (V > 80%). Реакция от слабокислой до слабощелочной.[ . ]

Серые лесные почвы опытных участков Заларинского стационара имеют мощность гумусового горизонта 25-35 см, содержат гумуса 2,8-3,5%, общего азота 0,15-0,18%, что несколько ниже средних показателей для данного подтипа почв в целом по стационару. У эродированных разновидностей этих почв мощность гумусового горизонта не превышает 25-30 см, а содержание органического вещества снижается до 2,5-3%.[ . ]

Строго говоря, химически кислого раствора при этом не получается, если нет в растворе солей, так как в присутствии последних происходит вытеснение водородного иона из почв с образованием свободной кислоты. Поэтому акад. К. К. Гедройц называл подзолистые почвы, коллоидально раздробленные частицы которых содержат на своей поверхности вместо оснований водородный ион, не кислыми, а почвами, не насыщенными основаниями.[ . ]

Профиль этих почв состоит из бурого или темно-бурого агроабрадированного горизонта с непрочной глыбисто-комковатой структурой, сохранившейся нижней части структурно-метаморфического горизонта и аккумулятивно-карбонатного горизонта преимущественно с сегрегационными формами новообразований. Имеют близкую к нейтральной реакцию и высокую степень насыщенности основаниями поглощающего комплекса. Формируются преимущественно в результате абразии коричневых и агрокоричневых почв.[ . ]

Диагностируются по наличию темно-серого или черного перегнойно-темногумусового горизонта с непрочной комковатой или комковатокрупитчатой структурой. Содержание гумуса колеблется от 10-12 до 20-25%, в его составе соотношение гуминовых и фульвокис-лот может быть любым. Степень насыщенности основаниями и кислотность варьируют в широком диапазоне.[ . ]

Аскинско-Татышлинская лесостепь (первый район химизации). Преобладающими почвами в районе являются дерново-подзолистые. Их агрохимическая характеристика : гумус — 4,03 (2,5—5,4), азот общий — 0,17 (0,10—0,19), фосфор валовой —0,12 (0,10—0,16), фосфор подвижный — 4,2 (1,5—7,5), калий подвижный— 3,8 (1,8—5,5), pH солевой — 5,1 (4,7—5,8), гидролитическая кислотность — 4,3 (3,0—7,9), сумма поглощенных оснований — 20,5 (15—24), степень насыщенности— 79,2 (74—82). Почвенно-поглощающий комплекс (ППК) не насыщен основаниями. Поэтому почвы района нуждаются в известковании.[ . ]

Для гумусового горизонта характерны выделения карбонатов в виде мицелия или прожилок. Легкие и среднесуглинистые типичные черноземы содержат 3,5—6% перегноя, тяжелосуглинистые и глинистые — 6—10% и более процентов. У типичных черноземов реакция почвенного раствора близка к нейтральной (pH солевой вытяжки 5,5—7,0); гидролитическая кислотность 0,5—4 м.-экв.; сумма поглощенных оснований в зависимости от механического состава и содержания перегноя колеблется в пределах от, 17 до 60 м.-экв. на 100 г почвы. Насыщенность основаниями в пахотном слое выше 90%, а в подпахотном — выше 95%.[ . ]

В клетках обычно стоят номера описаний. В данном случае в двух из них находятся контрольные критерии экологической однородности выделенных единиц: Нт — средняя высота ели в 120-летнем древостое, м; Я — оценка активного богатства почвы (по Л. Г. Раменскому и др., 1956, балл, от .. . до)-pH -кислотность горизонта подстилки (Ао); С : N — отношение углерода к азоту в подстилке (Ао); В — степень насыщенности основаниями (%) почвообразующей породы (С).[ . ]

Дерново-карбонатные выщелоченные почвы являются лучшими среди дерново-карбонатных почв. Профиль их хорошо сформирован, но его мощность часто не превышает 80 см; карбонаты находятся с глубины 40—60 см и ниже. Почвообразующими породами являются обычно карбонатные глины. Преобладает среднее содержание подвижного фосфора, среднее и повышенное — калия. Дерново-кар-бонатные выщелоченные (и типичные) почвы имеют довольно хорошее структурное состояние; в пахотном горизонте водопрочных агрегатов диаметром более 0,25 мм содержится 55—70 %.[ . ]

Почвенный профиль состоит из агроабрадированного горизонта и залегающего под ним полностью или частично сохранившегося аккумулятивно-карбонатного горизонта. Агроабрадированный горизонт может иметь сероватые тона окраски в случае вовлечения в него материала нижней части гумусового горизонта, или бурые и палевые — при включении верхней части аккумулятивно-карбонатного горизонта. Почвы имеют нейтральную или щелочную реакцию и насыщенный основаниями поглощающий комплекс. Содержание гумуса в агроабрадированном горизонте может достигать 2-2,5% при распашке нижней части гумусового горизонта и снижаться до 1-1,5% при освоении верхней части аккумулятивнокарбонатного горизонта.[ . ]

Черноземы обыкновенные наиболее широко распространены вУсть-Ордынском и Приангарском почвенных округах и занимают преимущественно древние террасы Ангары и ее притоков. Почвы имеют перегнойный горизонт мощностью 30-40 см, в котором содержится 6-8% гумуса. В подтипе черноземов обыкновенных выделяются разновидности карбонатных и солонцеватых черноземов. Карбонатные черноземы вскипают от действия соляной кислоты с поверхности и по всему профилю, реакция почвы нейтральная или слабощелочная, степень насыщенности основаниями высокая, содержание подвижных форм фосфора и калия среднее и повышенное. Почвы эти широко освоены в качестве пахотных угодий и характеризуются высокой продуктивностью. У солонцеватых черноземов в почвообразующей породе расположен солевой горизонт, содержащий гипс и легкорастворимые соли (хлориды, сульфаты), что служит показателем гидроморфных условий развития этих почв в прошлом. Солонцеватые черноземы по строению почвенного профиля во многом сходны с карбонатными черноземами. Характерное их отличие — ореховатая структура и очень плотное сложение переходного горизонта, особенно в засушливый период, обусловленное солонцеватостью почвы. Солонцеватые черноземы обладают довольно высоким потенциальным плодородием, однако урожаи на них неустойчивые и зависят от условий атмосферного увлажнения.[ . ]

Горно-луговые и горно-лугово-степные почвы содержат 8—20% гумуса, в составе которого фульвокислоты преобладают над гуминовыми кислотами. Замедленность процессов гумификации приводит к накоплению грубого кислого органического вещества. Содержание азота колеблется от 0,3 до 1,2 %. Подвижных соединений фосфора и калия мало. В составе поглощенных катионов наряду с кальцием и магнием имеются водород и алюминий, обусловливающие ненасыщенность поглощающего комплекса ..и кислую реакцию. Горно-луговые и лугово-степные почвы горных систем Средней Азии отличаются более высокой насыщенностью основаниями и нейтральной или слабощелочной реакцией.[ . ]

Е — Подзолистый . Белесый до белого, что связано с отсутствием красящих пленок на минеральных зернах. Чаще всего имеет легкий (песчаный и супесчаный) гранулометрический состав. Бесструктурный или со слабовыраженной комковатой структурой. Имеет сплошное залегание и контрастно выделяется в профиле по цвету. Для горизонта характерно разрушение минералов всех гранулометрических фракций, в результате чего минеральная масса обеднена полуторными оксидами (или только оксидами железа). Содержание илистой фракции в подзолистом горизонте может быть как меньше, так и больше по сравнению с нижележащими горизонтами и породой. Реакция среды кислая или сильнокислая. Насыщенность основаниями < 50%. Мощность горизонта более 2 см.[ . ]

Источник