Экология СПРАВОЧНИК

Информация

Определение степени солонцеватости почв

Основные физико-химические, физические и другие свойства солонцеватых почв и солонцов обусловлены присутствием ионов натрия в почвенном поглощающем комплексе. Пептизация ППК под воздействием ионов натрия приводит к тому, что они очень плотны в сухом состоянии и расплываются в бесструктурную клейкую и вязкую массу при увлажнении. Вследствие сильной вязкости солонцы очень долго не просыхают, а после высыхания снова становятся плотными и плохо впитывают осадки. Высокая плотность солонцовых горизонтов в сухом состоянии и вязкость во влажном препятствуют нормальной механической обработке их, затрудняют проникновение корней растений и влаги в нижележащие горизонты, резко ухудшают водный и воздушный режим почвы.[ . ]

Кроме того, присутствие в поглощающем комплексе солонцов натрия создает возможность образования в почвенном растворе соды, что делает эти почвы особенно неблагоприятными для сельскохозяйственного использования.[ . ]

Содержание поглощенного натрия в почве может быть определено в принципе в любой вытяжке, используемой для вытеснения катионов из ППК насыщенных основаниями почв. Здесь предлагается специфический метод определения ионов натрия в ППК, в котором для его вытеснения используется раствор гипса, т.е. соединение, применяемое для химической мелиорации этих почв. Таким образом, получаемые результаты могут использоваться не только для установления содержания поглощенного натрия в почвах и степени их солонцеватости, но и для расчета норм гипса.[ . ]

Источник

Большая Энциклопедия Нефти и Газа

Степень — солонцеватость

Степень солонцеватости определяют по классификации И. Антипова-Каратаева: если почва содержит поглощенного натрия в горизонте В меньше 5 % емкости поглощения, почва несолонцеватая, 5 — 10 % — слабосолонцеватая, 10 — 20 % — солонцеватая, больше 20 % — солонец. [1]

Для установления степени солонцеватости почвы , необходимости химической мелиорации солонцеватых почв, доз мелиорирующего вещества — гипса — определяют содержание поглощенного натрия в почве. [2]

В основу подразделения бурых пустынно-степных почв на виды положены степень солонцеватости , солончакова-тости, карбонатности, каменистости и другие признаки, например характер выраженности гипсоносного горизонта. [3]

По величине емкости поглощения и количеству обменного натрия вычисляют степень солонцеватости почв . [4]

Солонцеватые черноземы имеют неблагоприятные водно-физические и физико-механические свойства, и поэтому чем выше степень солонцеватости , тем хуже агрономические достоинства черноземов и ниже урожай сельскохозяйственных культур. Относительное повышение участия солонцов в комплексах с черноземами ухудшает оценку земельного массива. [5]

Для южных районов большое производственное значение имеют картограммы процентного участия солонцов в почвенных комплексах, степени солонцеватости и засоленности почв. Для составления последних двух картограмм необходимы аналитические данные по количеству поглощенного натрия в почве и величине емкости поглощения, а также по величине сухого остатка водной вытяжки. [7]

Подразделение лугово-каштановых почв на виды основано на мощности гумусовых горизонтов ( A Bj), содержании гумуса, степени солонцеватости , солончаковости, кар-бонатности, осолодения и оглеения. [8]

В пределах типов почвы представлены многими подтипами, родами, видами и разновидностями по содержанию гумуса и толщины гумусированных горизонтов, карбонатности, степени солонцеватости , гранулометрическому составу, щебенчатости и степени эродированности. [9]

В каштановых почвах воднорастворимые соли вымыты на глубину более 1 м, в солонцах же, особенно в корковых, высокое содержание солей наблюдается уже непосредственно под солонцовым горизонтом, то есть с глубины 20 — 25 см. Поэтому при освоении солонцовых почв нужно учитывать не только степень солонцеватости , глубину залегания солонцового горизонта, но также и глубину расположения горизонта солевых накоплений. [11]

Серо-коричневые почвы подразделяются на следующие роды: обычные, солонцеватые, солончаковатые, гипсонос-ные ( гажевые) и галечниковые. В основу разделения серо-коричневых почв на виды положена степень солонцеватости и глубина залегания легкорастворимых солей. [12]

Наличие обменного Na служит показателем со-лонцеватости почвы. Процентное содержание обменного Na по отношению к емкости обмена позволяет установить степень солонцеватости почвы . Если во всем профиле обменный натрий составляет не более 5 % емкости обмена, почва считается несолонцеватой. [13]

Более глубокое залегание солевых горизонтов имеют темно-каштановые и наименьшее — светло-каштановые почвы. В пределах каждого подтипа глубина залегания солевых горизонтов уменьшается с повышением степени солонцеватости и утяжелением механического состава. [14]

Классы земель являются основной единицей классификации и представляют собой участки земной поверхности с близкими природными и хозяйственными качествами, характеризующиеся общностью использования и сходными направлениями окультуривания. Их выделение связано с четко выраженными различиями почвообразуюших пород, гранулометрического состава почв, степени солонцеватости и засоления, эродированности и других признаков, влияющих на технологию использования и улучшения земель. [15]

Источник

2.2.3.3. Вычисление степени солонцеватости почв

Почвы, насыщенные основаниями могут содержать избыточное количество обменного натрия, отрицательно влияющего на их плодородие.

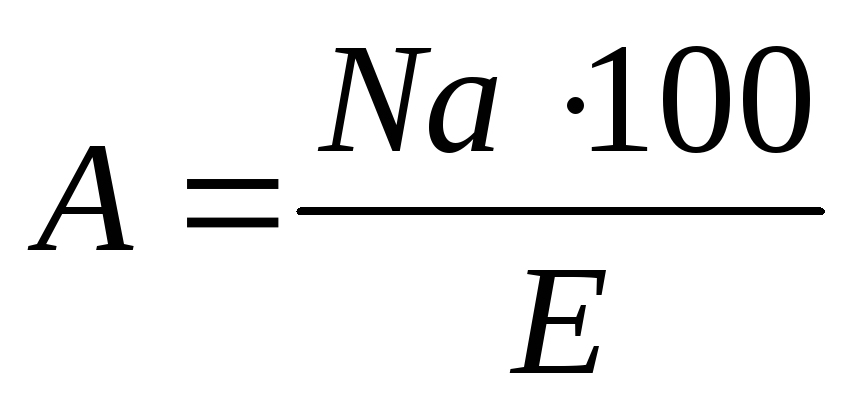

Степень солонцеватости почв устанавливается по формуле:

где А – степень солонцеватости, % от емкости обмена; Na – содержание обменного натрия, мг-экв на 100 г почвы; Е – емкость обмена, мг-экв на 100 г почвы.

Различают несолонцеватые почвы, содержащие менее 3 % натрия от емкости обмена; слабосолонцеватые – 3-5 %; среднесолонцеватые – 5-10 %; сильносолонцеватые – 10-15 % и солонцы, которые по содержанию обменного натрия в горизонте В1 подразделяются на: малонатриевые – 10-20 %; средненатриевые – 20-40 %; многонатриевые – > 40 %.

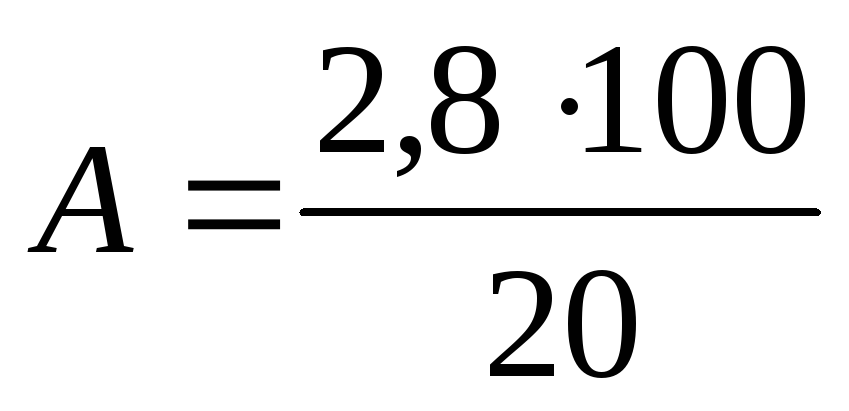

Пример расчета. При анализе каштановой почвы получены следующие данные: содержание обменного натрия в пахотном слое мощностью (h) 25 см и плотностью (dV) 1,39 г/см 3 составило 2,8 мг-экв на 100 г почвы, емкость обмена – 20 мг-экв на 100 г почвы.

Степень солонцеватости равна:

Почва относится к сильносолонцеватой и нуждается в химической мелиорации.

2.2.3.4. Расчет дозы гипса

В южных регионах широко распространены почвы, содержащие в почвенном поглощающем комплексе обменный натрий (обыкновенные и южные черноземы, каштановые почвы и др.). По мере увеличения доли натрия в составе обменных катионов происходит ухудшение агрономических свойств почв. Наименее благоприятными агрономическими свойствами характеризуются многонатриевые солонцы.

Насыщение ППК ионами натрия сопровождается увеличением щелочности и заряда коллоидов, растворением гумусовых веществ и пептизацией тонкодисперсных частиц. Высокая щелочность неблагоприятна для большинства сельскохозяйственных культур. В условиях щелочной среды нарушается обмен веществ в растениях, снижается растворимость и доступность фосфатов, соединений железа, меди, марганца, бора и цинка. При щелочной реакции в почвенном растворе появляется ряд токсичных для растений веществ, в частности, сода и алюминаты натрия (NaAl(OH)4). По мере увеличения доли Na + в составе обменных катионов усиливается разрушение почвенной структуры, возрастает распыленность почвы, ее набухание и пластичность, уменьшается пористость, особенно некапиллярная. Существенно снижается скорость фильтрации вплоть до полной водонепроницаемости солонцового горизонта. Во влажном состоянии солонцы и сильносолонцеватые почвы отличаются повышенной вязкостью и липкостью, а в сухом состоянии они очень твердые и плотные. Все это в итоге сопровождается заметным ухудшением водно-воздушного режима солонцовых почв и их технологических свойств.

Эффективным приемом улучшения свойств солонцов и солонцеватых почв является химическая мелиорация. В качестве химического мелиоранта чаще всего используется гипс (СаSO4 . 2Н2О). При внесении гипса в почву происходит замещение в почвенном поглощающем комплексе обменного натрия на кальций согласно реакции:

Образующийся в результате реакции сульфат натрия удаляют путем влагонакопительных мероприятий или промывок.

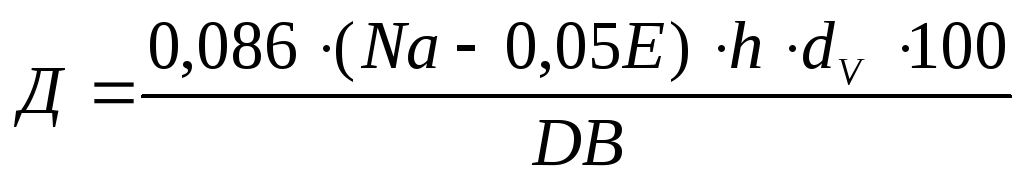

Дозу гипса находят по формуле:

где Д – доза гипса, т/га; 0,086 – значение 1 мг-экв гипса; Na – содержание обменного натрия, мг-экв на 100 г почвы; Е – емкость обмена, мг-экв на 100 г почвы; 0,05 – количество обменного натрия (в % от емкости обмена) не оказывающее отрицательного влияния на свойства почвы и оставляемое в ППК; h – мощность мелиорируемого слоя, см; dV – плотность сложения мелиорируемого слоя, г/см 3 ; DB — содержание CaSO4 . 2Н2О в мелиоранте, %.

Пример расчета. Содержание обменного натрия в пахотном слое мощностью 25 см каштановой сильносолонцевотой почвы – 2,8 мг-экв/100 г почвы. Емкость обмена – 20 мг-экв/100 г почвы, плотность почвы – 1,39 г/см 3 . Содержание гипса в мелиоранте – 75 %. Доза гипса необходимая для мелиорации составит:

Источник

«3. ДИАГНОСТИКА СОЛОНЦЕВАТОСТИ ПОЧВ ПО СТЕПИ ИЛЛЮВИИРОВАННОСТИ ИЛЛЮВИИРОВАННОСТЬ СОЛОНЦОВЫХ ПОЧВ КАК ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ СТЕПЕНИ СОЛОНЦЕВАТОСТИ 1 В 1957-1961 гг. в . »

3. ДИАГНОСТИКА СОЛОНЦЕВАТОСТИ ПОЧВ

ПО СТЕПИ ИЛЛЮВИИРОВАННОСТИ

ИЛЛЮВИИРОВАННОСТЬ СОЛОНЦОВЫХ ПОЧВ

КАК ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

СТЕПЕНИ СОЛОНЦЕВАТОСТИ 1

В 1957-1961 гг. в Украине было проведено сплошное

крупномасштабное обследование почв, позволившее не только

зафиксировать структуру почвенного покрова, но и получить основу для разработки различных приемов повышения плодородия почв.

В последующий период произошло сильнейшее антропогенное воздействие па часть почвенного покрова в результате широкомасштабной ирригации, осушения и химизации. Определенное влияние оказали также и погодные условия, в частности усилившийся па планете парниковый эффект обусловил заметные гидрогеологические изменения. Местами повысился уровень грунтовых вод, что вызвало изменение засоленности, степени солонцеватости почв и другие процессы. Поэтому сегодня актуальным становится вопрос о необходимости повторения сплошного почвенного обследования. В связи с этим вопросы диагностики почв, в том числе солонцеватых, также приобретают большую значимость.

В Украине эти почвы распространены довольно значительно (около 4 млн. га), поэтому проблеме образования солонцовых почв и разработке приемов повышения их плодородия всегда уделялось большое внимание. Первым объектом исследования были галогенные почвы Лесостепи, где работали К.К.

Гедроиц (1955), Соколовский (1971), Г.Н. Самбур (1953), А.М. Можейко (1960), А.М. Гринченко (1960), Г.С. Гринь (1969) и другие. Затем началось систематическое исследование солонцов юга Украины: на Херсонщине их проводили А.М. Можейко, С.П. Семенова-Забродина (1952), Г.Н. Самбур (1964), Ю.Е. Кизяков (1975), в Крыму – А.В. Новикова (1953) и другие.

В результате многолетних исследований была выявлена специфика солонцеобразования в разных почвенноклиматических условиях, разработаны и внедрены на больших площадях дифференцированные комплексы приемов мелиорации.

Статья опубликована в сб. «Агрохімія і грунтознавство», Харьков, ННЦ ИПА, № 66, 2005. С. 23–37.

К.К. Гейдройц (1932) установил, что причиной возникновения солонцового процесса являются соли натрия. При их удалении из почвы атмосферными осадками до уровня ниже порога коагуляции поглощенный натрий вызывает пептизацию и диспергацию почвенной массы, которая, мигрируя вниз по профилю, подвергается процессам коагуляции под влиянием электролитов. Образуются иллювиальные горизонты, содержащие глинистые минералы, дисперсные системы окиси кремния и полуторных окислов, органические вещества, органо-минеральные соединения, внутрикомплексные молекулярные соединения железа и алюминия. Основным фактором устойчивости движущихся вниз почвенных коллоидных систем является электростатический, хотя определенную роль играют сольватационный и структурно-механический факторы.

По современным представлениям солонцовый процесс – это процесс развития и поддержания комплекса взаимосвязанных явлений в почве, протекающих при относительно низкой концентрации солей в почвенном растворе и повышенном количестве натрия в поглощающем комплексе. Он характеризуется пептизированностью ила и коллоидов, их передвижением вниз, высокой растворимостью органики, высокой щелочностью и трансформаций минералов и органических веществ при щелочном гидролизе. И.Б.

Хитров (2003) предлагает диагностические признаки современного солонцового процесса разделить на две группы – морфологические (размеры призматических структурных отдельностей, натечность органических соединений по их поверхности) и физико-химические.

Что касается диагностирования степени солонцеватости, как совокупности свойств почв, обусловленных поглощенным натрием, то в литературе известно много методов.

При полевом обследовании используется морфологическое описание почв с выделением элювиального и иллювиального горизонтов. На основе анализов учитывается относительное содержание поглощенного натрия от суммы катионов и определяется степень солонцеватости по классификации И.Н.

Антипова-Каратаева. Имеются предложения определять степень солонцеватости по активности иона натрия (Орлов, Альзубайди, 1965), по соотношению активностей ионов натрия и кальция, (Чаусова, 1978). Однако, как справедливо отмечает Н.Б. Xитров (2003), состав обменных катионов и активность ионов характеризуют прежде всего засоленность, а не солонцеватость. Поэтому автор предложил использовать для диагностики солонцеватости два новых критерия, основываясь на закономерностях изменения активности и рН при разбавлении почвенных паст и растворов: натриевый критерий и рН-критерий.

По мнению В.А. Девятых, Б.П. Градусова и Л.Н. Зацепиной (1986), о степени солонцеватости можно судить и по удельной поверхности илистой фракции солонцовых почв. Н.И.

Горбунов, (1978) предложил учитывать неоднородность свойств илистой фракции почв (водно-пептизированный и агрегированный ил).

Разработаны также методы диагностики, основанные на характере распределения ила по профилю почв: по степени иллювиированности, (Новикова, Коваливнич, 1968) и по разнице в содержании ила в иллювиальном и элювиальном горизонтах, (Гоголев, Волошин, 1968).

Первый метод разработан авторами по массовым материалам почвенной съемки (Крымская почвенная партия) с учетом выборочных данных по 70-ти разрезам. Авторы ввели понятие «степень иллювиированности» (Ni), под которым подразумевается отношение разности в содержании ила в иллювиальном (В) и элювиальном (А) горизонтах к их сумме, выраженной в процентах:

Определение степени корреляционной связи между показателями степени иллювиированности и степени солонцеватости по поглощенному натрию для верхней части иллювиированного горизонта показало, что корреляция прямая и сильная, r = +0,89 при ошибке коэффициента корреляции ± 0,06 Это дало основание разработать соответствующую шкалу степени солонцеватости по степени иллювиированности (Ni).

Этот метод имеет преимущество не только в связи с его простотой, но и с тем, что такую шкалу возможно разработать и для почв остаточно-солонцеватых малонатриевых с физической солонцеватостью. Специальными исследованиями А.Н. Соколовского по осолонцеванию грунтов (1971) установлено, что образующаяся под влиянием поглощенного натрия дисперсная коллоидная масса сохраняется в почве на месте даже после удаления из нее натрия. По образному выражению Соколовского «натрия нет, но дух его остался». В остаточно-солонцеватых почвах происходит то же самое Бельгийским почвоведом Ван Вамбеке (1974), установлено, что если элювиальный и иллювиальный горизонты развиваются в пределах одной почвообразующей породы за счет нисходящего передвижения илистой фракции, то между их мощностями и содержанию ила существует математическая зависимость.

Приводятся соответствующие примеры расчетов.

Повышенный интерес к иллювиированности, как к процессу вмывания и накопления коллоидных дисперсий, отраженному в иллювиальном горизонте, является не случайным. Он является важнейшим показателем солонцового процесса, его интенсивности и включает в себя понятие солонцеватости по поглощенному натрию. Его можно характеризовать по морфологическому, по химическому и физико-химическому составу и свойствам иллювиального горизонта, но положению в почвенном профиле, а также количественно по степени иллювиированности (разнице в содержании ила в иллювиированном и элювиальном горизонтах).

Придавая больше значение этому процессу, автор задался целью выявить особенности иллювиированности солонцовых почв в разных природных условиях Украины, установить возможность диагностирования степени солонцеватости по степени иллювиированности с тем, чтобы использовать эти данные при уточнении генезиса, прогнозировании степени податливости к мелиорации и выбору оптимальных путей окультуривания.

Остановимся на рассмотрении условий почвообразования галогенных почв в разных регионах Украины.

Солонцовые почвы республики сосредоточены в двух природных зонах – Лесостепи (и частично Черниговском Полесье) и Степи. В климатическом отношении регионы различаются по величине коэффициента увлажнения: в первом регионе климат суббореальный (умеренно теплый), семигумидный (полувлажный); во втором – суббореальный семиаридный (полусухой).

В геоструктурном отношении первый регион входит в Днепровско-Донецкую впадину, второй – в Причерноморскую.

Различаются эти регионы и по гидрогеологическим условиям. В первом, в его северной части, грунтовые воды залегают очень близко к поверхности (1–1,5 м) и имеют содовое засоление; в южной части грунтовые воды залегают несколько ниже (1,5–2,5 м), химизм солей смешанный, содово-сульфатный. В Причерноморье грунтовые воды залегают на глубине от 1 до и более метров с преобладанием глубин ниже 7–10 м. Химизм солей нейтральный, сульфатно-хлоридный и хлоридный.

В ландшафтно-геохимическом отношении в зоне Лесостепи, в ее северной части, засоленные почвы приурочены к супераквальным преимущественно аккумулятивным ландшафтам, в южной части – к супераквальным транзитным ландшафтам. В зоне Степи галогенные почвы развиваются вблизи Сиваша в супераквальных аккумулятивных ландшафтах (солончаки), гипсометрически выше – в супераквальных транзитных ландшафтах, а на самых высоких территориях – в автономных ландшафтах.

Неодинаковы и почвообразующие породы. В Лесостепной зоне, на Днепровской террасовой равнине, они представлены лессовидными суглинками среднего и легкого гранулометрического состава, подстилаемыми внизу песками. В области Причерноморской низменности основными почвообразующими породами являются лессовидные тяжелосуглинистые и легкоглинистые отложения. На Керченском полуострове они сменяются морскими третичными засоленными глинами.

Источниками солей в зоне Лесостепи являются недровые соли (соляные купола) и соли грунтовых вод содового или смешанного состава. В зоне Степи главными источниками появления солей являются соли лессовидных отложений, грунтовых вод и морские соли, переносимые ветром (импульверизация).

В зоне Лесостепи в условиях плакора развиваются серые лесные почвы, черноземы типичные, оподзоленные и другие. В гидроморфных же условиях широко распространены луговые поверхностно солонцеватые почвы, солонцы содовозасоленные, торфяно-болотные и другие почвы. Преобладают гидроморфные почвы.

В зоне Степи солонцовые почвы формируются в гидроморфных, полугидроморфных и автоморфных условиях.

Территориально преобладают автоморфные, расположенные на плато и террасах высокого гипсометрического уровня. Это темно-каштановые и каштановые слабосолонцеватые в комплексе со степными солонцами каштановыми и остаточно солонцеватые темно-каштановые или каштановые почвы. Весьма часто в солонцах отмечается физическая солонцеватость.

Меньшую площадь занимают полугидроморфные комплексы солонцовых почв (солонцы лугово-степные в комплексе с лугово-каштановым и или темно-каштановыми почвами). Наибольшую площадь они занимают в Крымском среднепониженном Присивашье, меньшую на террасе – дельте Днепра и в подах Причерноморья. Еще меньше распространены гидроморфные солонцовые комплексы в виде луговых солонцов и каштаново-луговых солонцеватых почв, они развиваются преимущественно в низменном Крымском Присивашье, а также в подах Причерноморья и на террасе – дельте Днепра.

В связи с постепенным понижением гипсометрии местности в Крыму, от предгорий к морским берегам, закономерно изменяется глубина грунтовых вод, их минерализация, что оказывает влияние на сезонный водно-солевой режим почв, процессы геохимической миграции солей. В результате этих процессов образовалась своеобразная поясность (зональность) химизма засоления почв (Новикова, 1962).

Таким образом, солонцовые почвы Украины по своему генезису являются весьма разнообразными: гидроморфными, полугидроморфными и автоморфными. В них получили отражение и зональные особенности (черноземные, каштановые). Среди автоморфных выделяют особую группу литогенных солонцовых почв (Коваливнич, 1969).

Солонцеватость автоморфных остаточно-солонцеватых почв Причерноморья большинство исследователей связывает с их реликтовостью засоления, поскольку геологическая история Причерноморья связана с неоднократными эпейрогеническими движениями земной коры положительного и отрицательного знаков, сопровождаемыми то трансгрессией, то регрессией морей, а также колебаниями уровня минерализованных грунтовых вод, вызывающих засоление пород и почв. Автор статьи твердо убежден в широком палеогалогидроморфизме почв Причерноморья.

Однако ряд авторов (Полупан и др., 1979, Кисель, 1981) считают, что солонцеватость автоморфных почв обязана импульверизации солей и, следовательно, является не реликтовой, а современной.

Специфичность процесса солон цеобразования в разных местных условиях нашла отражение в строении профиля солонцов, различном положении иллювиального горизонта, степени его солонцеватости и степени иллювиированности. Поскольку именно иллювиальный горизонт определяет отрицательные агрономические свойства почвы и в целом податливость ее к мелиорации, автор стремился выявить его отличительные черты в разных группах солонцовых почв, используя данные личных и литературных источников. Выделение видов иллювиированности осуществлялось для почв, развивающихся в богарных условиях.

Учитывались такие показатели: почвенная зональность, водный режим, преобладающая направленность движения почвенных растворов и коллоидов; местоположение иллювиального горизонта в профиле, глубина нижней границы иллювиального переходного горизонта в солонцах; химизм солей, гранулометрический состав, минералогический состав илистой фракции почв и пород.

Нижняя граница иллювиального переходного горизонта приводится для солонцов и является довольно приблизительной, учитывая большую вариабельность морфологических показателей (как и других) для засоленных и солонцовых почв вообще (Севостьянов, 1959). В почвах с верхнепрофильной иллювиированностью она отмечается на глубине 20–40 см, со среднепрофильной – 40–55 см; с глубокопрофильной – ниже 60 см.

С учетом вышеназванных показателей нами выделено четыре основных вида иллювиированности солонцовых почв:

среднепрофильная типичная, формирующаяся под элювиальным горизонтом при нейтральном засолении в солонцах каштановых степных, лугово-степных и луговых; среднепрофильная литогенная, формирующаяся под элювиальным горизонтом при нейтральном засолении в солонцах черноземных степных;

средне- и глубокопрофильная, формирующаяся непосредственно в приповерхностной части почв при выпотном водном режиме и содовом засолении в солонцах черноземно-луговых корковых содово-солонцеватых; высокопрофильная (местная содовая диспергированность), формирующаяся непосредственно на месте в верхней части профиля под диспергирующим воздействием соды при выпотном водном режиме в солонцах корковых черноземно-луговых.

І. Иллювиированность среднепрофильная типичная, формирующаяся под четко выраженным элювиальным горизонтом при нейтральном засолении в солонцах каштановых степных, лугово-степных и луговых.

Нижняя граница иллювиального горизонта четко выражена на глубине 40–55 см, формирование горизонта происходит при нисходящем движении почвенных коллоидов в почвах с однородным гранулометрическим составом (тяжелосуглинистый или легкоглинистый). Химизм солей нейтральный (хлоридносульфатный, сульфатно-хлоридный). Охватывает гидроморфные, полугидроморфные и автоморфные солонцовые комплексы в зоне Сухой Степи.

В таблице 1 приведены основные показатели таких почв в Крымском Присивашье, начиная от солонца лугового с содержанием поглощенного натрия в иллювиальном горизонте 27,6% от суммы поглощенных катионов, до солонца степного (21% натрия), темно-каштановой солонцеватой почвы (8% натрия) и каштановой остаточносолонцеватой почвы (3% натрия).

Распределение ила по профилю всех этих почв неравномерное. В иллювиальном горизонте отмечается самое высокое его количество, оно резко уменьшается в породе. Например, в луговом солонце количество ила в элювиальном горизонте равно 22,2 %, в иллювиальном – 45,3 и в породе – 28,2 %. Примерно так же изменяется по профилю величина емкости поглощения катионов, содержание поглощенного натрия, полуторных окислов и набухание.

Различной является степень иллювиированности (Ni) в разных почвах: от 34 % в луговом солонце, 25 % в степном и 8 % в темнокаштановой почве. Величина рН колеблется в пределах 6,8–7,5 в элювиальном горизонте, увеличиваясь до 7,8–8 в иллювиальном горизонте.

Некоторые показатели состава и свойств солонцовых почв Отмечаются различия и в минералогическом составе илистой фракции по генетическим горизонтам (Коваливнич, 1969) По всему профилю преобладают гидрослюды, но в иллювиальном горизонте увеличивается содержание минералов монтморилло-нитовой группы. В породе снова преобладают гидрослюды, но уже в смеси со смешанно-слойными минералами монтмориллонитово-гидрослюдистой ассоциации.

Поскольку в этих солонцовых почвах четко выражены элювиальный и иллювиальный горизонты и была математически доказана тесная корреляционная связь между степенью солонцеватости по натрию и степенью иллювиированности (r=+0,89), то для таких почв возможно воспользоваться ранее разработанной нами градацией солонцеватости по иллювиированности.

ІІ. Иллювиированность среднепрофильная литогенная, формирующаяся под четко выраженным элювиальным горизонтом при нейтральном засолении в солонцах черноземных на третичных глинах.

Верхняя граница иллювиального горизонта четкая, нижняя граница хорошо заметна по морфологии. Структура верхней части столбчатая, ниже призматическая с глянцеватым блеском. Процесс солонцеобразования протекает по элювиально-иллювиальному типу. Горизонты формируются при нисходящем движении коллоидом. Химизм солей нейтральный.

Третичные глины, на которых образуются почвы, имеют очень тяжелый гранулометрический состав (иловато-глинистый).

Содержание фракции физической глины может достигать 96%, а фракции ила – 70% (против 40% в лессовидных отложениях Присивашья). Глины содержат очень много солей (1–4%). Химизм солей в породах нейтральный, хлоридно-сульфатный натриево-кальциево-магниевый, мощность глин достигает 200 и более метров. Из-за тяжелого гранулометрического состава и большой плотности в толще глин не обнаруживается грунтовая вода.

Минералогический состав илистой фракции сарматских глин представлен в монтмориллонитом (Коваливнич, 1969). Под влиянием выветривания и почвообразования, протекающих в автоморфных условиях, вместе с рассолением происходит процесс солонцеобразования. В целинных условиях рассоление совершается медленно, поэтому уже с глубины 40–50 см в почве обнаруживается солевой горизонт с количеством солей до 2– Как видно из таблицы 2, величина рН колеблется в пределах 6,6-7,5, т. е. ниже, чем в солонцах Присивашья. В солонце количество карбонатов незначительное, вскипание по всему профилю не обнаруживается. В солонцеватых почвах черноземного типа почвы вскипают, а скопления карбонатов в виде белоглазки могут появляться даже в гумусированной части.

Илистая фракция распределена неравномерно по профилю, в элювиальном горизонте содержание ее минимально, в иллювиальном – возрастает, но в породе не снижается, как в почвах Присивашья, а сохраняется на том же уровне или даже несколько возрастает. Это свидетельствует о том, что иллювиальный горизонт имеет четко выраженную верхнюю границу, а нижняя морфологически заметна, но по количеству ила выражена слабо. Порода оказывается более илистой, чем почва. Причина этого до конца не выяснена, возможно, имеет место некоторая вертикальная неоднородность глины. Сумма обменных оснований, содержание поглощенного натрия и полуторных окислов, набухание увеличиваются в иллювиальном горизонте.

Некоторые показатели состава и свойств солонцовых почв на третичных сарматских глинах Керченского полуострова Заметно также различие и по минералогическому составу илистой фракции. В верхнем горизонте преобладают гидрослюдистые минералы, но к низу их количество резко уменьшается с одновременным увеличением содержания монтмориллонитовой группы. В иллювиальном горизонте обнаруживается и хлорит.

Содержание смешанно-слойных минералов с глубиной возрастает. А в породе также преобладают минералы монтмориллонитовой группы.

По особенностям генезиса эти почвы, по предложению П.Г. Коваливнича, отнесены к группе литогенных солонцов. Поскольку в солонцах четко выделяется элювиальный и иллювиальный горизонты (последний – по верхней границе), то для диагностических целей возможно использовать степень иллювиированности в качестве показателя степени солонцеватости. Наш предварительный расчет показывает, что ее величина для литогенных солонцов (38–28 %) выше, чем в солонцах Присивашья в связи с более тяжелым гранулометрическим составом. Учитывая это, при последующих исследованиях важно выявить прежде всего тесноту корреляционной связи между величиной поглощенного натрия и степенью иллювиированности, а зачем разработать специальную шкалу солонцеватости по иллювиированности. Сопоставление показателей ведется по верхней части иллювиального горизонта и элювиальному горизонту.

ІІІ. Иллювиированность средне- и глубокопрофильная, формирующаяся под четко выраженным элювиальным горизонтом при сульфатно-содовом засолении в солонцах черноземных луговых.

Верхняя граница иллювиального горизонта ясная, нижняя граница иллювиального горизонта и солонцах проходит на глубине 40–55–65 см, количество ила возрастает книзу, где протекает оглеение. Формирование иллювиального горизонта совершается преимущественно при нисходящем движении коллоидов. Гранулометрический состав в средне- и легкосуглинистый. Химизм солей смешанный (сульфатно-содовый). Гидроморфные солонцовые комплексы южной Лесостепи.

Почвы с таким типом иллювиированности образуются на однолессовых террасах Днепра и его притоков, а также на пойменных террасах.

Солонцовый процесс протекает по элювиальноиллювиальному типу при рассолении почв сульфатно-содового химизма. Территория слабодренирована, грунтовые воды находятся на глубине 1,5–2,5 м и глубже. А.М. Можейко, занимавшийся изучением генезиса таких почв и разработкой приемов их мелиорации, отмечал необычайно сильное развитие в них глеевого процесса, протекающего на фоне содового засоления. Иллювиальный горизонт формируется под влиянием двух процессов – передвижения коллоидов сверху вниз и сильнейшего оглеения нижней части с содовым химизмом почв Г.С. Гринь, (1969) и Б.С. Носко (1964) предложили отнести такие почвы в группу глубокосолонцеватых.

Как видно из таблицы 3 в почвах отмечается очень высокая щелочность, особенно в нижней части (до рП=9,5). В солонце (разрез 8) количество ила в элювиальном горизонте составляет 15,9%, в верхней части иллювиального горизонта оно возрастает до 25,1%, в нижней его части, охваченной оглеением на фоне содового засоления, уже до 36,6%. а в породе оно снизилось до 20,1 %.

Некоторые показатели состава и свойств солонцовых почв Сумма обменных катионов, обменный натрий, дисперсность по Соколовскому изменяются по профилю примерно так же, как и илистая фракция. Степень иллювиированности, установленная по верхней части солонцового горизонта, составляет 22%, а но нижней – 39%. В черноземе луговом слабосолонцеватом иллювиированность равна 11–15 %. В целом и для таких солонцовых почв можно диагностировать солонцеватость по степени иллювиированности, но для этого необходимо выявить степень корреляционной связи, и если она окажется сильной – то провести регрессионный анализ и разработать соответствующую градацию по степени солонцеватости.

ІV. Иллювиированность высокопрофильная, формирующаяся в приповерхностной части почв при слабой выраженности элювиального горизонта, выпотном водном режиме и содовом засолении в солонцах черноземно-луговых содовосолончаковых (содовых солонцах-солончаках).

Накопление илистых частиц происходит в верхней части, в пределах 0–20 (40) см, при преобладающем в летний период восходящем движении почвенных растворов и коллоидов. Гранулометрический состав средне- и легкосуглинистый. Химизм солей содовый. Гидроморфные солонцовые комплексы северной Лесостепи.

На Днепровской террасовой равнине северной Лесостепи грунтовые воды, содержащие соду, залегают очень близко к поверхности, на глубине 1–1,5 м. Почвы испытывают выпотной водный режим, вызывающий содовое засоление с самой поверхности. Распространены гидроморфные комплексы корковых солонцов (по Г.Н. Самбуру – содовые солончаки) и поверхностно солонцеватых содовозасоленных почв.

Исследованиями Г.С. Гриня (1969) и Б.С Носко (1964) выявлены особенности генезиса этих почв. Близкое залегание содовозасоленных грунтовых вод обеспечивает почти постоянное капиллярное насыщение почвы до самой поверхности. При содовом засолении натрий активно внедряется в поглощающий комплекс, диспергирует почвенную массу непосредственно на месте вверху профиля. Как видно из таблицы 4, в этих почвах отмечается очень высокая щелочность по всему профилю, рН достигает 9–9,5. Илистая фракция в профиле распределена неравномерно: максимальное количество ее приходится на верхнюю часть почвы с уменьшением книзу. Примерно так же меняется величина емкости обмена катионов и поглощенного натрия, а также дисперсность по Соколовскому.

По данным П.Г. Коваливнича (1969) минералогический состав илистой фракции таких почв неодинаков по профилю. В верхней части преобладают смешанно-слойные минералы, а в породе – гидрослюдисто-монтмориллонитовые ассоциации.

Отсутствие четко выраженного элювиального горизонта в большинстве случаев не позволяет определить солонцеватость по степени иллювиированности.

Подводя итог вышерассмотренному, отметим, что выделенные типы иллювиированности имеют как общие признаки, так и различия. Общим является накопление ила в иллювиальном горизонте, где отмечена и самая высокая солонцеватость почв по натрию, повышенное содержание полуторных окислов, высокая щелочность. Это обусловливает неблагоприятные агрофизические свойства почв (повышенная плотность, дисперсность, набухание и др. показатели).

Иллювиальный горизонт занимает в профиле срединное положение между элювиальным горизонтом и породой (это не относится к- почвам с высокопрофильной иллювиированностью).

Верхняя граница горизонта четко прослеживается во всех почвах.

Нижняя граница по илу выражена четко только в солонцовых почвах первого и третьего видов иллювиированности. В почвах второго вида (литогенные почвы) она ясно определяется морфологически, но количество ила в породе зачастую больше, чем в иллювиальном горизонте, поэтому нижняя граница аналитическими методами выявляется слабо.

Некоторые показатели состава и свойств поверхностно солонцеватых почв северной Лесостепи и Черниговского Полесья Большинство солонцовых почв объединяет то, что накопление илистой фракции совершается при нисходящем движении веществ в отличие от почв четвертого типа (высокопрофильная иллювиированность), где этот процесс происходит при восходящем движении почвенного раствора, обогащенного содой, и охватывает самую верхнюю часть почвы.

В почвах третьего вида иллювиированности ил накапливается как под влиянием нисходящего передвижения веществ, так и под влиянием глеевого процесса. Это отчетливо заметно по величине степени иллювиированности: она увеличивается в нижней части иллювиального горизонта, в переходном к породе, где количество ила снижается.

Величина степени иллювиированности зависит от гранулометрического состава почвы и почвообразующей породы.

Максимальная иллювиированность отмечается в солонцах на третичных глинах; средняя – в почвах на тяжелосуглинистых и легкоглинистых лессовидных отложениях; минимальная – в солонцовых почвах на легких и средних суглинках. Однако, степень иллювиированности и солонцеватости в сильной мере зависит от напряженности солонцового процесса, возраста почвы, места почвы в эволюционном ряду. Хорошо известно, что характерной чертой эволюционного развития солонцов является: постепенное ослабление степени солонцеватости по мере развития рельефа местности, подъема территории, изменения водносолевого режима в сторону рассоления, в ходе которого под влиянием биологической аккумуляции кальция происходит рассолонцевание солонцов, их остепнение. Лишь в почвах западин развитие солонцов совершается в сторону осолодения.

Возникает вопрос – в какой мере выделенные типы иллювиированности могут быть использованы дли уточнения генезиса солонцовых почв, для выбора оптимальных приемов мелиорации, а также для учета податливости к мелиораци- ям. В каких случаях возможно диагностировать степень солонцеватости по степени иллювиированности Ответ кроется в самой методике выделения видов иллювиированности. Как видно из приведенных данных, виды иллювиированности выделялись для разных групп солонцов со специфическими условиями солонцеобразования. Поэтому они вполне могут быть использованы при уточнении генезиса солонцовых почв в качестве дополнительного диагностического показателя.

Что касается возможности диагностирования солонцеватости по степени иллювиированности, то этот метод возможно использовать только в случае тесной корреляции между степенью солонцеватости по поглощенному натрию и степенью иллювиированности.

Поскольку виды иллювиированности характеризуют солонцовые почвы разного генезиса, то они могут быть приняты во внимание и при выборе оптимальных приемов окультуривания и для оценки возможной податливости к мелиорации, что мы отметим ниже на примере Украины.

Обобщение опыта мелиорации солонцовых почв в разных странах и континентах показывает, что в мире не существует единственного метода мелиорации для всех солонцов. Существует много методов, которые дифференцируют в зависимости от условий образования и свойств солонцовых почв. Учитывается также экономическая целесообразность, а в последние годы обращается внимание на экологические последствия мелиоративных приемов.

Что касается территории Украины, то здесь приемы мелиорации были строго дифференцированы, что получило отражение в соответствующих публикациях.

Применительно к выделенным нами видам иллювиированности для почв Украины можно назвать следующие оптимальные приемы окультуривания, рекомендованные с учетом податливости почв к ним.

Солонцовые почвы с высокопрофильной иллювиированностью (северная Лесостепь, низкая естественная дренированность, содовое засоление) очень плохо податливы к химической мелиорации, нуждаются в сочетании ее с гидротехнической мелиорацией (дренаж), что в богарных условиях нерентабельно.

При искусственном дренаже (гончарные трубы, уложенные через 8 метров) хороший результат получен при внесении гипса, а также отходов промышленного производства (фосфогипс, серная кислота и др.). фитомелиорации, внесении удобрений, введении специальных севооборотов (Грабовский, 2003).

В бездренажных условиях необходима фитомелиорация, отведение земель под культурные пастбища (Чапко, 1967).

Солонцовые почвы со средне- и глубокопрофильной иллювиированностью (южная Лесостепь, несколько повышенная естественная дренированность, сульфатно-содовое засоление) обладают средней податливостью к химической мелиорации.

Рекомендуется внесение гипса и отходов промышленного производства – хлористый кальций, сернокислое железо, а также внесение удобрений, фитомелиорация (Гринченко, 1960; Можейко, 1962; Самбур, 1953).

Солонцовые почвы со среднепрофильной иллювиированностью (луговые солонцы солончаковые и солончаковатые, сухая Степь) обладают плохой податливостью к агробиологической мелиорации. Возможно периодическое внесение гипса (Новикова А.В.).

Солонцовые почвы со среднепрофильной литогенной иллювиированностью (южная Степь, Керченский полуостров) плохо податливы к химической мелиорации из-за низкой водопроницаемости сильно засоленных морских глин. Рекомендуется глубокая плантажная вспашка или внесение гипса, молотого известняка один раз в 5–6 лет с внесением удобрений (Новикова А.В.).

Солонцовые почвы со среднепрофильной типичной иллювиированностью (сухая Степь) хорошо податливы к глубокой мелиоративной плантажной вспашке (Семенова-Забродина, 1952; Новикова, 1958).

1. Иллювиированность, возникающая при солонцеобразовании под влиянием поглощенного натрия в результате пептизации и диспергации почвенной массы, перемещения коллоидов вниз по профилю, с образованием иллювиального горизонта, имеет свою специфику в разных почвенно-климатических, геоморфологических, гидрогеологических и литогенных условиях. В соответствии с этим для регионов Украины выделены четыре основных вида иллювиированности.

2. Выделенные виды иллювиированности могут служить дополнительным показателем генезиса солонцовых почв, учитываться при выборе оптимальных приемов окультуривания, а также при определении податливости к мелиорации.

3. Диагностику степени солонцеватости по степени иллювиированности возможно осуществлять только при наличии математически доказанной тесной корреляционной связи соответствующих показателей для группы почв определенного гранулометрического состава.

В условиях Украины такая диагностика необходима прежде всего для почв с физической солонцеватостью, содержащих мало поглощенного натрия (северное Присивашье, высокое Причерноморье).

4. Диагностика солонцеватости по степени иллювиированности, как дополнительному показателю имеет преимущество в производственной практике, при почвенном обследовании больших территорий. В этом случае достаточно использовать стандартные для почвенной съемки виды анализов (в том числе данные анализа гранулометрического состава), не прибегая к другим, часто сложным анализам, требующим специальной аппаратуры.

По мнению автора, при разработке классификации солонцов было бы весьма целесообразно дополнительно включить на видовом уровне показатель иллювиированности профиля солонцов (высокопрофильная, среднепрофильная, глубокопрофильная).

О ПРОЯВЛЕНИИ И ОСОБЕННОСТЯХ СОЛОНЦОВЫХ

СВОЙСТВ В ПОЧВАХ СТЕПНОЙ И СУХОСТЕПНОЙ ЗОН

Как известно, диагностика гидроморфных и полугидроморфных солонцов обычно не представляет больших затруднений, поскольку морфологические признаки этих почв хорошо согласуются с содержанием обменного натрия. Более сложной является диагностика таких автоморфных солонцов степной зоны, в которых дифференциация профиля на элювиальный и иллювиальный горизонты довольно четко выражена, но почти всегда не соответствует весьма малому для солонцов количеству поглощенного натрия. Такие солонцы распространены на Украине и их относят к малонатриевым.

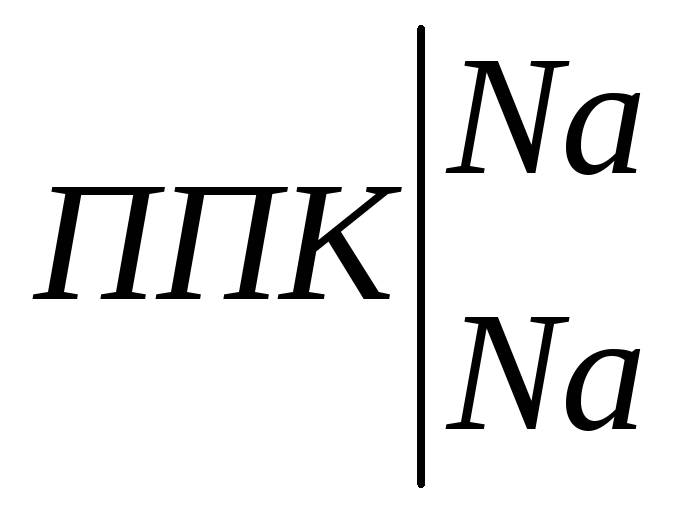

В связи с этим почвоведы пытаются найти новые диагностические признаки, позволяющие идентифицировать такие почвы по степени солонцеватости. Одним из таких признаков является показатель степени иллювиированности, который определяется по формуле:

где Ni – степень иллювиированности, А – количество ила (%) в элювиальном горизонте, В – то же в иллювиальном горизонте.

Этот метод определения степени иллювиированности был предложен нами (Новикова, Коваливнич) в 1967 г. на Всесоюзном совещании по мелиорации солонцов. На этом же совещании с аналогичной идеей выступил и Гоголев, предложивший определять солонцеватость просто по разнице в содержании ила в иллювиальном и элювиальном горизонтах.

Теоретическая основа предлагаемого метода определения солонцеватости почв по степени иллювиированности профиля сводится к следующему. Поглощенный натрий, являясь первопричиной возникновения солонцового процесса, вызывает диспергацию и пептизацию почвенной массы, которая затем в виде органоминеральных коллоидов при нисходящем движении почвенных растворов продвигается вниз, где под влиянием электролитов солей, залегающих в нижележащих горизонтах, коагулирует, образуя иллювиальный горизонт.

В дальнейшем, по мере развития рельефа местности, подъема территории, отрыва почвенного профиля от грунтовых вод, поглощенный натрий постепенно вытесняется кальцием, Статья опубликована в ж. «Почвоведение», № 7, 2007. С. 811– содержащемся в почвенном растворе, и удаляется из почвенного профиля вниз на глубину 2–3 м и более. Коллоиды же в виде гелей остаются на месте, образуя иллювиальный горизонт.

Дальнейшему их перемещению вниз и удалению препятствует геохимический солевой барьер. Таким образом, количество илистой фракции (0,001 мм) в иллювиальном горизонте солонцовых почв является своеобразным тестом интенсивности солонцового процесса, и, в частности, показателем степени солонцеватости, вызванной натрием (или совместно натрием и магнием).

По мнению Соколовского (1971), такой механизм образования солонцов четко выражен в малонатриевых солонцах, в которых «натрия уже нет, но дух его (коллоиды) остался».

Разумеется, диспергация почвенной массы может происходить в большей или меньшей степени и под влиянием других почвенных процессов, таких как оглеение и осолодение. Но основной причиной диспергации почвенной массы и образования подвижных коллоидов в солонцовых почвах является все же поглощенный натрий.

Нами была поставлена цель определить степень иллювиированности в разных солонцовых почвах юга Украины по массовым материалам, полученным преимущественно при сплошном почвенном обследовании. Это позволило получить усредненные, статистически обработанные данные, а также разработать градацию степени солонцеватости почв по показателю степени иллювиированности (Ni) для малонатриевых солонцов и солонцеватых почв юга Украины и отдельно для средненатриевых солонцов и солонцеватых почв степного Крыма.

Прежде всего. были собраны данные содержания поглощенного натрия (в % от емкости поглощения) и илистой фракции (определяемой при механическом анализе, %) в элювиальном и иллювиальном горизонтах почв конкретных почвенных разрезов.

На основании этих данных определялась степень иллювиированности (Ni). Почвенные разрезы были сгруппированы по степени солонцеватости и иллювиированности в соответствующие группы.

В каждой группе определялись статистические параметры: х- среднее арифметическое, S x — ошибка среднего, V — коэффициент вариации, Д 1 и Д 2 — доверительные интервалы средней величины при уровне вероятности 95% (Д 1 ) и 99% (Д 2 ) и другие показатели (по Б.А. Доспехову, 1973).

Ставилась задача выявить – существует ли корреляционная связь между содержанием поглощенного натрия в почвах и степенью иллювиированности профиля.

Как отмечают специалисты, в природных объектах редко проявляются функциональные связи, когда каждому значению одного признака строго соответствует величина другого. Значительно чаще обнаруживаются корреляционные связи, когда одному признаку соответствует много разных значений другого признака. В этом случае необходимо пользоваться массой аналитических данных.

Для двух групп солонцовых почв – малонатриевых (материковая часть Причерноморья) и средненатриевых (Крымская часть Присивашья) проведен корреляционно-регрессионный анализ.

Поскольку была установлена тесная корреляционная связь между аргументом (поглощенный натрий) и функцией (степень иллювиированности), то по уравнению регрессии определялась величина степени иллювиированности, на основе которой, с учетом градации солонцовых почв по поглощенному натрию, составлялась градация почв по степени иллювиированности. Математическая часть работы выполнена П.Г. Коваливничем с использованием компьютерных программ.

При составлении банка аналитических данных использованы публикации, в которых имелись необходимые данные анализов. Это, прежде всего, «Атлас почв Украинской ССР», в котором приведены типичные разрезы с большим объемом аналитических характеристик и описанием почв. Эти разрезы в качестве показательных приведены нами в ряде таблиц. Кроме того, использованы литературные данные, данные автора статьи, а также аналитические материалы, полученные при сплошном почвенном обследовании Украины почвенными партиями института Укрземпроект (Херсонской, Николаевской, Запорожской и Крымской областей).

Переходя к характеристике природных зон и кратким сведениям о морфологии и составе почв, отметим, что этот материал подготовлен на основании ряда литературных источников (Гринь, 1969; Полупан и др, 1979, 1981; Кисель, 1981 др.), собственных исследований, а также в соответствии с картой «Почвы Украинской ССР» в масштабе 1 : 750000 (Киев, 1976 г.), в создании которой принимал участие автор данной статьи.

Степная часть Украины занимает около 40% от площади всей территории республики. В ее пределах выделяют две природных зоны: степную черноземную степь и сухую степь с каштановыми почвами.

лесостепной зоны и северная граница ее проходит примерно по линии: с. Глинное – Знаменка – Красноград – Купянск. По биоклиматическим условиям она входит в суббореальный пояс.

Степная черноземная зона подразделяется на две подзоны – северную с черноземами обыкновенными и южную с черноземами южными.

С у х а я с т е п ь охватывает юго-восточные районы Одесской, южные районы Николаевской, Херсонской и Запорожской и северные – Крымской областей.

С т е п н а я з о н а характеризуется большими тепловыми ресурсами, сумма температур выше +10°С равна 2860–3500°С, годовое количество осадков колеблется от 450–500мм в северной части и до 450–360 мм в южной засушливой части территории. Коэффициент увлажнения в северной части равен 0,6–0,8. в южной – 0,3–0,6. По условиям орографии северная часть располагается на отрогах ряда возвышенностей (Молдавской. Подольской, Приднепровской и Приазовской). Южная ее граница совпадает с северной границей Причерноморской впадины и по геоморфологии относится к Причерноморской низменности. Северный Крым представляет собой южный борт Причерноморской впадины. Рельеф степи равнинный, нарушаемый руслами рек, балками и подовыми понижениями. Грунтовые воды на плато залегают преимущественно ниже 5–10 м, местами с понижением рельефа они поднимаются до 3 м и ближе.

Основными почвообразующими породами являются лёссы и лёссовидные отложения тяжелосуглинистого, среднесуглинистого и легкоглинистого гранулометрического состава. В северной подзоне они карбонатные, незасоленные, в южной – карбонатные и засоленные в разной степени хлоридами и сульфатами.

Соли в породах и почвах появлялись различными путями:

при выветривании кристаллических пород; при импульверизации солей из морских акваторий; при выходе на дневную поверхность дочетвертичных морских засоленных глин; при непосредственном поступлении солей из близкозалегающих соленых грунтовых вод; при трансгрессии моря.

Огромную роль в поступлении солей сыграла сложная геологическая история Причерноморья, с неоднократными тектоническими движениями земной коры в разные эпохи четвертичного времени. При опускании земной коры наступала трансгрессия моря, сопровождающаяся подъемом уровня грунтовых вод и засолением почвогрунтов. И, наоборот, с подъемом территории совершалась регрессия моря, снижение уровня грунтовых вод и, следовательно, рассоление. Наибольшее опускание территории и трансгрессия моря отмечались в новочетвертичное время, когда произошло погружение устьев рек и образование современных лиманов. Об этом свидетельствует залегание в северном Крыму и других местах лёссовидных пород под донными илами Сиваша.

Эпейрогенические движения отмечаются и в настоящее время и носят дифференцированный характер. Большинство исследователей считают, что в Причерноморье засоление почвогрунтов и их солонцеватость являются в основном реликтовыми. Эта идея получила соответствующее отражение как в номенклатурном списке почв Украины, так и на почвенных картах, где выделены остаточносолонцеватые, а также солонцеватые почвы. Некоторые почвоведы (Кисель, 1981; Полупан, 1979), считают что малонатриевая солонцеватость автоморфных почв обязана не реликтовым, а современным процессам импульверизации солей с моря.

Почвенный покров подзоны северной степи представлен черноземами обыкновенными мощными и среднемощными. На юго-западе развиваются черноземы мицеллярно-карбонатные.

На склонах балок с выходами засоленных красно-бурых пестроцветных глин формируются черноземы солонцеватые и изредка солонцы.

Характерной чертой черноземов обыкновенных на лёссовых породах является их опресненность. В двухметровой толще профиля содержится очень небольшое количество солей (до 0,1%) гидрокарбонатно-кальциевого типа. Солевой горизонт обнаруживается очень глубоко (3–4 м), состав его солей обычно сульфатный. Выделения карбонатов представлены преимущественно карбонатным мицелием и, реже, белоглазкой. По гранулометрическому составу почвы являются тяжело-, среднесуглинистыми и легкоглинистыми. Илистая фракция в черноземах распределена по профилю в основном равномерно, резкой дифференциации ила по профилю не происходит. Количество поглощенного натрия в процентах от емкости незначительное, преимущественно до 1, реже – до 3%. Степень иллювиированности в большинстве случаев равна нулю или составляет всего 2–3% (табл. 1).

Почвенный покров подзоны южной степи представлен черноземами южными и южными остаточно-солонцеватыми. Мощность гумусированной части черноземов южных составляет 55– см. По содержанию гумуса выделяют мало-гумусные (3–4% гумуса) и слабогумусированные (до 3% гумуса).

В отличие от черноземов обыкновенных переходный горизонт черноземов южных морфологически более четко выделяется в профиле. Он приобретает слабую коричневатую окраску, комковато-ореховатую структуру, уплотнен.

Содержание водорастворимых солей в преобладающей части профиля небольшое – до 0,1–0,2%, состав их гидрокарбонатный. Солевой горизонт залегает в пределах 2–3 м от поверхности почвы, состав солей сульфатный. Карбонаты обнаруживаются в нижней части переходного горизонта. Выделения карбонатов представлены белоглазкой, а иногда карбонатным мицелием.

В южных остаточно-солонцеватых черноземах гумусовый горизонт распылен сильнее, а первый переходный горизонт приобретает более коричневатую окраску, чем в черноземах южных, и ясно выраженную ореховато-призмовидную структуру.

Однако, несмотря на довольно ясное морфологическое различие между верхним гумусированным и переходным горизонтами, резкой дифференциации ила по профилю в черноземах южных не отмечается, химическая солонцеватость по поглощенному натрию небольшая. Степень дифференциации ила по профилю в этом случае не проявляется вовсе или выражена незначительно. Лишь с появлением заметного количества обменного натрия (до 10%) обнаруживается и большее накопление ила в переходном горизонте, а степень иллювиированности увеличивается до 10–11% (табл. 1). Таким образом, в условиях плакора в почвах, развивающихся на лёссовых породах (черноземы обыкновенные, черноземы южные и черноземы южные остаточно-солонцеватые), степень иллювиирования ничтожно малая, порой нулевая.

Лишь с увеличением количества обменного натрия (которое происходит при образовании почв на засоленных глинах) обнаруживается заметное возрастание степени иллювиированности.

Однако в поймах рек и в подовых понижениях, где почвообразование протекает в гидроморфных условиях, при наличии заметного количества солей в грунтовых водах проявляются процессы засоления и осолонцевания в развивающихся здесь лугово-черноземных, луговых и других почвах. В этих случаях резко возрастает и степень иллювиированности.

Степень иллювиированности черноземов обыкновенных, черноземов южных и черноземов южных солонцеватых Здесь и далее используется украинские обозначения генетических горизонтов (17]: Н – гумусовый, п – пахотный. I – иллювиальный, Р – почвообразующая порода, к – карбонатный, s – солевой.

Примечание. Определение илистой фракции проводили по методу Качинского с предварительной химической обработкой; определение поглощенных оснований – ацетатным методом с последующим комплексометрическим определением Са и Мg и пламенно-фотометрическим Nа. Как правило, анализировались незасоленные горизонты.

объектом данной работы. Она простирается к югу от подзоны степи южной на территории с абсолютными отметками в материковой части Причерноморья 50–10 м (иногда и ниже), а в Крымской степи –30(40) –0,5–1 м.

Климат этой зоны более засушливый. Сумма температур более +10°С равна 3400–3600°, годовое количество осадков 330–360 мм, коэффициент увлажнения 0,3–0,6.

Толща осадочных дочетвертичных пород достигает 2– 3 км. Выше по профилю они сменяются красно-бурыми глинами, а еще выше – лёссами, которые разделяются слоями погребенных почв на 3–4 яруса. Гранулометрический состав лёссов тяжелосуглинистый и легкоглинистый. Минералогический состав илистой фракции лёссовых пород представлен каолинитовогидрослюдисто монтмориллонитовой ассоциацией (Коваливнич, 1969). Лёссы, являясь основной почвообразующей породой, содержат водорастворимые соли сульфатного или хлоридносульфатного типа и гипс (Гринь, 1969; Новикова, 1962; Кисель, 1969).

Вся территория Причерноморской низменности представляет собой аккумулятивную приморскую равнину, изредка пересекаемую балками или речными долинами. В ее северной (материковой)части образовались многочисленные понижения поды, имеющие разную глубину и размеры. Грунтовые воды в подах северной части равнины пресные, в южной – соленые, что проявляется усилением интенсивности процессов засоления и осолонцевания почв южных подов (Вернандер, 1957).

На водораздельных пространствах материковой части Причерноморья грунтовые воды залегают преимущественно глубже 6–10 м. В северном Крыму, в его низменной части, они залегают близко (1–7 м), а на более высокой части Присивашья – значительно глубже (7–20 м).

Особая роль в Причерноморье принадлежит озеру-морю Сивашу, являющемуся заливом Азовского моря. Территория, расположенная к северу и югу от Сиваша, совпадает с верхнеплиоценовыми морскими террасами.

В зоне сухой степи в автоморфных условиях развиваются почвы каштанового типа – темно-каштановые, каштановые и каштановые солонцеватые, а также солонцы.

В соответствии с агропочвенным районированием Украины (Кисель, 1969; Новикова, 1969),в зоне сухой степи выделены две агропочвенные провинции: Причерноморская и СевероКрымская.

Причерноморская агропочвенная провинц и я характеризуется широким распространением в северной ее части темно-каштановых остаточно-солонцеватых почв, а немного южнее – темно-каштановых солонцеватых почв. Пятна солонцов в плакорных условиях среди них отсутствуют. В южной же части этой провинции, примерно с абсолютных отметок 20–15 м и ниже (до 5–10 м), почвенный покров представлен каштановыми солонцеватыми почвами в комплексе с солонцами. Гранулометрический состав тяжелосуглинистый, реже – легкоглинистый.

Морфологические признаки этих почв таковы. В темнокаштановых почвах мощность гумусированной части профиля составляет обычно 50–60 см, в каштановых – 40–50 см. Содержание гумуса в этих почвах невелико и колеблется в пределах 2,5–3%.

Глубина залегания солевого максимума, в котором преобладают сульфаты, колеблется от 120 до 200 см. В солонцах мощность гумусового и иллювиального горизонтов составляет около 50 см, а количество гумуса – всего 2%. Глубина залегания солевого горизонта колеблется от 60 до 80–90 см.

В темно-каштановых остаточно-солонцеватых почвах гумусовый горизонт имеет темно-серую с буроватым оттенком окраску и пылевато-комковатую структуру. Ниже он довольно ясно переходит в верхний переходный иллювиальный горизонт темно-бурой окраски с каштановым оттенком и комковатоореховатой структурой с некоторым уплотнением, а еще ниже – в нижний переходный горизонт бурой окраски комковатоореховатой структуры уплотненного сложения. Далее профиль постепенно переходит в палевый или буровато-палевый лёсс со скоплением белоглазки.

В каштановых почвах признаки солонцеватости более отчетливы.

В солонцах степных целинных элювиальный горизонт имеет темно-серую окраску и листоватую структуру. Он резко переходит в иллювиальный горизонт коричневой окраски, столбчатой или призмовидной структуры плотного сложения, головки столбиков покрыты кремнеземистой присыпкой, грани структурных отдельностей приобретают глянцевость. Нижний иллювиальный горизонт бурой окраски имеет призмовидную или призмовидно-ореховатую структуру и плотное сложение.

В минералогическом составе илистой фракции солонцовых почв отмечается довольно четкое различие по генетическим горизонтам: в элювиальном горизонте содержится каолинитовогидрослюдистая ассоциация, в иллювиальных горизонтах появляется и возрастает содержание монтмориллонита и смешанослойных минералов.

Как в темно-каштановых, так и в каштановых почвах количество водорастворимых солей в верхнем метровом слое составляет около 0,1% и меньше, состав их гидрокарбонатный кальциевый и магниевый. В солонцах, где горизонт солевого максимума расположен ближе (60–90 см), в надсолонцовом горизонте содержится мало водорастворимых солей (0,2–0,4%), но в верхнем иллювиальном горизонте состав их гидрокарбонатнонатриевый. В нижней части иллювиального горизонта количество солей увеличивается до 0,3–0,5%, состав солей хлоридносульфатной или сульфатно-хлоридный. Величина рН колеблется от 6,5–7 – в верхней части, до 8–8,5 – в солонцовом горизонте.

Среди обменных катионов преобладают Са и Мg, при узком (2– 3) их соотношении. Содержание обменного натрия в солонцеватых почвах не превышает 5%, а в солонцах малонатриевых – увеличивается до 6–7%.

Глубина нахождения карбонатов, обнаруживаемых по вскипанию с 10-процентной соляной кислотой, в почвах сухой степи неодинаковая. Статистически обработанные нами данные по вскипанию в 2,4 тыс. почвенных разрезах, заложенных в Херсонской обл., позволили установить следующее (Новикова, Пятакова, 1982). В темно-каштановых, каштановых почвах и солонцах, расположенных в восточной части Причерноморья (к востоку от Каланчака), глубина вскипания карбонатов обнаруживается в пределах 37–49 см, в то время как к западу от Каланчака – с глубины около 65 см и ниже. Объясняется это различием гранулометрического состава пород. В нижнем течении Днепра на его террасе-дельте породы имеют легкий состав (супесчаный, легко-, среднесуглинистый), а в средней части течения реки – тяжелоосуглинистый. В тяжелосуглинистых темно-каштановых почвах вскипание от 10-процентной соляной кислоты обнаруживается с глубины 48 см, а в легкосуглинистых – 76 см, и в супесчаных – с 117 см. Соответственно и признаки солонцеватости в глубоковскипающих почвах очень слабо выражены, а дифференциация илистых частиц по профилю почти отсутствует или является очень слабой. Скопления белоглазки и солевой горизонт залегают также очень глубоко.

По особенностям геоморфологии и структуре почвенного покрова в пределах Причерноморской агропочвенной провинции Киселем (1969) выделен ряд агропочвенных районов, среди которых отметим Голопристанский, Скадовский, Асканийский и Присивашский.

Голопристанский и Скадовский районы приурочены к террасе-дельте Днепра. В первом из них почвы образованы на первой надпойменной песчаной террасе, а во втором – на второй и третьей надпойменных террасах средне-и легкосуглинистого гранулометрического состава. Грунтовые воды залегают на разной глубине (от 1 до 5–6 м). Почвенный покров очень пестрый. Наряду с темно-каштановыми солонцеватыми почвами, здесь на низких террасах образуются солонцы солончаковые и солончаковатые, солончаки, луговочерноземные оглеенные осолоделые и другие почвы. Многие из этих почв образуются на песках и супесях при близком залегании соленых грунтовых вод, где и отмечается особенно значительное засоление и солонцеватость. Так, в темно-каштановой слабосолонцеватой среднесуглинистой почве может содержаться около 3% обменного натрия, степень иллювиированности небольшая (4%). В солонцах луговых супесчаных с близким залеганием минерализованных грунтовых вод количество натрия увеличивается до 40%. Возможно, эта величина характеризует сумму обменного и водорастворимого натрия, поскольку почвы засолены. Степень иллювиированности достигает максимальных значений (55%), что объясняется легкостью вымывания из супесчаной почвы коллоидных суспензий вниз (табл. 2, разр. 114).

Иная картина наблюдается к северо-востоку от террасыдельты Днепра – в Асканийском агропочвенном районе, расположенном в наиболее северной части Причерноморской агропочвенной провинции. Это плоскоравнинная территория с многочисленными (до 20%) подами. На плато здесь залегают автоморфные темно-каштановые остаточно-солонцеватые и темнокаштановые солонцеватые почвы, а иногда – черноземы южные остаточно-солонцеватые. Солонцы автоморфные здесь отсутствуют, а появляются лишь в подах, в их верхней части, и по особенностям водного режима относятся к автоморфногидроморфным (Кисель, 1969).

К юго-востоку простирается приморская равнина, примыкающая к северному высокому берегу Сиваша. Это – П р и с и в а ш с к и й а г р о п о ч в е н н ы й р а й о н. Здесь в автоморфных условиях развиваются степные комплексы каштановых малонатриевых солонцов и каштановых (реже темно-каштановых) солонцеватых почв, являющихся преимущественно тяжелосуглинистыми. В подовых понижениях образуются лугово-чернозем — ные оглеенные осолоделые и другие почвы.

Как видно из табл. 2, в темно-каштановых глубоко вскипающих почвах количество обменного натрия ничтожно мало – около 2%. Перемещение илистой фракции практически отсутствует.

Степень иллювиированности солонцовых почв Асканийского, Присивашского и Голопристанского р-нов Причерноморской агропочвенной провинции * Образец с глубины 30–40 см засолен.

В темно-каштановой слабосолонцеватой почве Новотроицкого административного района химическая солонцеватость по обменному натрию также небольшая, не превышает в переходном горизонте 2,2% от емкости поглощения. Степень иллювиированности здесь также малая – около 2%. Незначительное количество обменного натрия в этих почвах, повидимому, стало причиной того, что на мелкомасштабной почвенной карте (Полупан, Соловей, 2005) темно-каштановые почвы показаны без указания на их солонцеватость. Кизяков (1975) считает, что солонцеватость этих почв не является зональным признаком.

В каштановых солонцеватых почвах химическая солонцеватость немного увеличивается. В солонцах каштановых малонатриевых она увеличивается несколько больше, но в целом остается весьма небольшой для этого типа почв (всего 6-8%). Более заметно возрастает солонцеватость в иллювиально-карбонатном горизонте.

Такое распределение натрия служит подтверждением остаточного (реликтового) характера солонцеватости.

Важно подчеркнуть, что по своим агрофизическим свойствам малонатриевые солонцы почти не отличаются от солонцов средненатриевых. Так, плотность сложения составляет в элювиальном горизонте 1,1–1,2, а в иллювиальном –1,5 г/см3. Общая скважность соответственно равна 52 и 44%.

Разумеется, количественные показатели состава и свойств почв весьма вариабельны, поэтому важно было определить их колебания. С этой целью нами проведена статистическая обработка данных содержания обменного натрия и степени иллювиированности в рассматриваемых солонцах и развивающихся с ними зональных почвах (табл. 3). Как видно, значения доверительных интервалов не перекрывают друг друга только при уровне вероятности 95%.

Статистические параметры степени иллювиированности (под чертой) и количество обменного натрия (над чертой) в автоморфных и гидроморфных (терраса дельты Днепра) солонцовых почвах Причерноморской агропочвенной провинции Судя по средним величинам, степень иллювиированности растет от 5,8% в темно-каштановых почвах, до 7,8% в каштановых солонцеватых и 21,6% в солонцах автоморфных, в гидроморфных почвах она резко увеличивается (до 45%).

Наибольший коэффициент вариации степени иллювиированности – 59% отмечается в каштановых солонцеватых почвах и наименьший – 18% в солонцах малонатриевых. Вероятно, это связано с разным объемом статистической выборки.

Для всего ряда статистической выборки, где повторность составляет 40 разрезов (без гидроморфных солонцов) был проведен корреляционно-регрессионный анализ, позволивший установить, что связь между количеством обменного натрия и степенью иллювиированности в автоморфных солонцовых почвах является средней и прямой. Коэффициент корреляции выше среднего (r = 0,77). Получено уравнение регрессии следующего вида: Ni = 1,34 + 2,34Na, где Ni – степень иллювиированности, %;

Nа – количество обменного натрия, % от емкости обмена. С помощью уравнения были получены значения иллювиированности для конкретных величин обменного натрия.

При разработке градации по степени иллювиированности малонатриевых солонцовых почв (табл. 4) в качестве исходной была использована общепринятая (1970) градация по обменному натрию для малогумусных солонцовых почв. В ней к несолонцеватым отнесены почвы, содержащие менее 3% натрия, а к солонцам – более 15%. Но, учитывая, что в малонатриевых солонцах Украины содержится в два раза меньше обменного натрия (7 против 15%), нам пришлось разработать новую градацию, представленную ниже, учитывающую условия Украины. Эта градация составлена на основании относительно небольшого объема статистической выборки (n = 40), поэтому она носит предварительный характер, но все же даже сейчас может быть использована при почвенных обследованиях.

Преимущество ее состоит в том, что отпадает необходимость определения содержания обменного натрия. Достаточно лишь установить количество илистой фракции в иллювиальном и элювиальном горизонтах при механическом анализе образцов почв с предварительной химической обработкой по методу Качинского. В этом случае сокращаются затраты на выполнение сложных анализов по определению обменных оснований.

Градация малонатриевых солонцовых автоморфных почв Причерноморья (без степного Крыма) выделены две природные подзоны: степь сухая и степь южная.

Они простираются по широте, но размещены в обратном направлении по отношению к аналогичным подзонам в материковой части Украины, что связано с различными климатическими условиями и изменением абсолютных высот поверхности земли с севера полуострова на юг. В подзоне степи сухой выделена одна Северо-Крымская провинция с темно-каштановыми и другими солонцеватыми почвами, а в подзоне степи южной – две провинции: Крымская и Керченская с южными черноземами и солонцами на третичных глинах (в этой работе они не рассматриваются).

Северо-Крымская агропочвенная провинц и я охватывает Крымское Присивашье или, как его называют некоторые авторы, Северо-Крымскую низменность. Она начинается с южного берега Сиваша и Каркинитского залива Черного моря на абсолютных отметках около 0,5–1 м и протягивается на юг до отметок около 30 м. Далее она переходит в возвышенную Таврическую центральную равнину (подзона степи южной), а затем в предгорную и горную зоны.

По гидрогеологическим условиям и структуре почвенного покрова в Северо-Крымской агропочвенной провинции выделены два агропочвенных района: Красно-Перекопский и РаздольненскоАзовский. Первый охватывает самую низменную часть Присивашья с гидроморфными и полугидроморфными почвами, второй – более повышенную часть территории с автоморфными почвами и остаточным (реликтовым) засолением и солонцеватостью. Гранулометрический состав почв преимущественно легкоглинистый, иногда – тяжелосуглинистый.

В почвах Крымского Присивашья четко прослеживается геохимическая зональность солей, начиная от высокого Присивашья и кончая низменной его частью возле Сиваша. Химизм солей в горизонтах их скопления сменяется от гидрокарбонатного к сульфатному, хлоридно-сульфатному, сульфатнохлоридному и хлоридному (Новикова, 1962). По морфологическому строению солонцовые почвы Крымского Присивашья близки к таковым северного Присивашья, но солонцеватость в них выражена значительно сильнее.

Как видно из табл. 5, где представлены конкретные разрезы почв, наибольшая солонцеватость по обменному натрию отмечается в солонцах луговых. Она несколько снижается в лугово-степных и степных, но эта величина в целом остается высокой (около 20%), что в соответствии с классификацией солонцов позволяет отнести солонцы Крымского Присивашья к группе средненатриевых.

Степень иллювиированности солонцовых почв Крымского Присивашья (данные А.В. Новиковой, 1962 г.) Степень варьирования средних величин солонцеватости для различных групп почв представлена в табл. 6, из которой видно, что доверительные интервалы средних величин содержания обменного натрия постепенно возрастают от слабо- к сильносолонцеватым почвам и солонцам. Они не перекрывают друг друга при разных уровнях вероятности, обосновывая правильность разделения почв на группы. Также четко происходит возрастание степени иллювиированности от 6–8 в слабосолонцеватых до 23–30% в солонцах. Такое различие отмечается как при уровне вероятности 95, так и при 99%.

Статистические параметры степени иллювиированности (под чертой) и содержания обменного натрия (над чертой) в почвах Северо-Крымской агропочвенной провинции Объем статистической выборки для этих почв оказался большим (n = 134). Корреляционно-регрессионный анализ показал, что между содержанием обменного натрия и степенью иллювиированности существует прямая и сильная корреляционная связь, коэффициент корреляции равен 0,83. Уравнение регрессии имеет следующий вид: Ni= 1,679 + 0,997 Nа.

Поскольку солонцы являются в основном средненатриевыми, то для градации солонцеватости по содержанию обменного натрия нами использована общепринятая группировка почв по содержанию обменного натрия.

С учетом соответствия показателей степени солонцеватости почв по обменному натрию и степени иллювиированности, нами разработана следующая уточненная (по сравнению с первой работой (1968)) градация по степени иллювиированности солонцовых почв Северо-Крымской агропочвенной провинции (табл. 7).

Градация средненатриевых солонцовых почв Крымского Присивашья Переходя к обсуждению приведенных данных, отметим, что солонцовые почвы Причерноморской впадины, расположенные на северном и южном ее бортах, довольно заметно отличаются друг от друга, хотя и приурочены к одной зоне сухой степи.

Химическая солонцеватость почв северного борта впадины заметно меньше, чем южного борта. Особенно разительно отличаются солонцы. В первом регионе они по существу должны быть отнесены к слабосолонцеватым почвам, поскольку содержат всего 6–7% обменного натрия. Во втором регионе солонцы содержат 20% обменного натрия (средненатриевые солонцы). В почвах первого региона диапазон колебаний степени иллювиированности является меньшим, чем в почвах второго региона (8– 17 против 7–22%).

По нашему мнению, причина такого различия кроется в неодинаковой интенсивности солончаково-солонцового процесса в этих регионах, отличающихся топографическими условиями (абсолютной высотой местности) и, в соответствии с этим, разным уровнем грунтовых вод и типом водно-солевого режима.

Наш опыт наблюдений за водносолевым режимом почв степного Крыма показал следующее. На плоских морских берегах с глубиной грунтовых вод 1-3 м почвы испытывают капиллярно-грунтовое увлажнение с сезонно-необратимым засолением. В почвах более повышенной части равнины, при залегании грунтовых вод на глубине 3-7 м устанавливается пленочнокапиллярный водный режим с сезонно-обратимым процессом засоления-рассоления. В более высоком Присивашье при глубине грунтовых вод 7-8 м устанавливается элювиальный тип водного режима с сезонно-необратимым режимом рассоления.

Эти данные по водно-солевому режиму хорошо согласуются со структурой почвенного покрова. По данным Крымской почвенной партии, в пределах береговой части Каркинитского залива и побережья Сиваша залегает полоса приморских солончаков (площадь 16 тыс. га), развивающихся на иловато-морских и лёссовидных отложениях.

Несколько выше протягивается полоса луговых солонцов с каштаново-луговыми и другими солонцеватыми почвами (площадь 77 тыс. га). Они переходят в лугово-степные солонцовые комплексы – солонцы и лугово-каштановые, а также темно-каштановые солонцеватые почвы (площадь 142 тыс. га). Все эти почвы входят в Красно-Перекопский агропочвенный район, который занимает площадь 235 тыс. га или 51% от площади Северо-Крымской агропочвенной провинции.

В Раздольненско-Азовском агропочвенном районе, расположенном южнее, развиваются автоморфные почвы. Здесь преобладают темно-каштановые солонцеватые почвы, отчасти, каштановые солонцеватые почвы, и их комплексы с солонцами.

В то же время остаточно-солонцеватые темно-каштановые почвы занимают всего около 3 тыс. га (для сравнения – в Причерноморской агропочвенной провинции они занимают преобладающую часть территории, порядка 60–70% от площади зоны).

В геохимическом отношении территория СевероКрымской агропочвенной провинции наполовину занята подчиненными ландшафтами, а наполовину – автономными.

Что касается солонцовых почв, расположенных на северном борту Причерноморской впадины в Причерноморской агропочвенной провинции, то вся эта приморская полоса характеризуется преобладанием более высоких абсолютных отметок (50– 10 м), хотя здесь имеется много подовых понижений и небольших плоских берегов. В связи с этим в геохимическом отношении территория северного Причерноморья представлена преимущественно автономными ландшафтами, а в структуре почвенного покрова преобладают автоморфные почвы (темно-каштановые, каштановые и степные солонцы).

Надо полагать, что в прошлом вся эта приморская полоса испытала кратковременное тектоническое опускание с повышением уровня грунтовых вод, что и привело к засолению и осолонцеванию почвогрунтов и образованию солонцов. Затем эта территория поднялась и стала подвергаться интенсивному рассолению и рассолонцеванию. Это и привело к тому, что обменный натрий был вытеснен кальцием и магнием, поэтому в солонцах его осталось ничтожно мало. И лишь профильная дифференциация, четко выраженная в солонцах, свидетельствует об интенсивности реликтового солонцового процесса.

В крымских же солонцах, которые на половине территории до сих пор связаны с грунтовыми водами и претерпевают современное засоление и солонцеобразование, содержится много поглощенного натрия, как и в лугово-каштановых и темно-каштановых солонцеватых почвах. В эволюционном отношении это молодые почвы, некоторые образовались на морских илах.

Поскольку метод определения степени иллювиированности солонцовых почв является показателем не только современного, но и реликтового солонцового процесса, мы предлагаем использовать его для диагностики степени солонцеватости всех почв сухой степи.