Стерневая обработка почвы что это такое

В районах, подверженных ветровой эрозии применяют систему безотвальной обработки, при которой на поверхности почвы максимально сохраняются пожнивные остатки. Это обеспечивает создание мощного и равномерного снежного покрова, предохраняет почву от глубокого промерзания, снижает скорость ветра в приземном слое воздуха, защищает пахотный горизонт от выдувания.

Рис. 1. Беззагонно-круговой способ движения на пахоте.

Северная граница зоны, подверженной ветровой эрозии, проходит по линии Кишинев — Харьков — Саратов — Куйбышев — Челябинск — Петропавловск — Новосибирск.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Дополнительные материалы по теме:

Агротехнические требования к безотвальной обработке:

а) сохранение 90% стерни за один проход агрегата при обработке на глубину до 16 см и до 75% стерни при обработке на глубину до 30 см;

б) обеспечение заданной глубины рыхления и равномерности глубины хода рабочих органов. Допускается отклонение средней глубины от заданной не более ±1 см при обработке на глубину до 16 см и ±2 см — на глубину до 30 см; колебания глубины от средней — не более 3—4 см при обработке до 16 см и 4—5 см при глубине до 30 см;

в) поверхность поля после обработки должна быть без глубоких разъемных борозд и высоких валиков. На стыках проходов лап машин допускаются валики высотой не более 5 см, а в местах прохождения стоек — борозды шириной поверху не более 15—20 см;

г) корни сорных растений должны быть полностью подрезаны на глубину хода рабочих органов. Огрехи на стыках смежных проходов не допускаются. После вспашки загона должны быть обработаны поворотные полосы.

Обработку нужно проводить в установленные агротехнические сроки, желательно при влажности почвы 16—22%, когда пласт хорошо крошится, а рабочие органы идут устойчиво как по глубине, так и по ширине захвата. При этом происходит наименьшее распыление почвы без образования мелких, легко выдуваемых фракций, размером менее 1 мм.

При работе с культиваторами-плоскорезами КП-2-250, которые состоят из двух секций, шарнирно связанных с верхней рамой, необходимо оба раскоса или хотя бы один правый раскос поставить Б «плавающее» положение, т. е. соединительный болт вставить в прорезь нижней части раскоса. В таком положении машина лучше приспосабливается к рельефу.

Подготовка машин к работе состоит в следующем: проверяют комплектность и техническое состояние машин. Далее на регулировочной площадке проверяют положение лезвий лап, которые должны по всей длине касаться площадки. Допускаются отдельные просветы не более 5 мм для лап шириной захвата 110 см и не более 7—8 мм при ширине захвата лап 250 см. Перпендикулярное положение стойки рабочего органа регулируют подкладыванием шайб (из комплекта запасных частей) под болты между пяткой стойки и подлапниками.

Лезвия лап и долот снизу наплавлены сормайтом. Толщина лезвий должна быть не более 1 мм. Для лучшего заглубления рабочих органов в почву носки долот располагают на 10—15 мм ниже опорной поверхности лап.

Колеса должны вращаться без заедания; допускается биение в вертикальной и горизонтальной плоскостях не более 10 мм. Секции плоскорезов КП-2-250 и КП-3-250 должны свободно вращаться на шарнирах в поперечно-вертикальной плоскости, чтобы обеспечивать копирование рельефа поля. Рабочие органы машин по глубине устанавливают подъемом опорных колес с помощью винтовых механизмов на высоту, меньшую на 2—3 см заданной глубины хода; затем под колеса ставят подкладки. На стойке колеса наносят метку, соответствующую установке на данную глубину. На плоскорезах КП-2-250 и КП-3-250 запрещается работать без ограничительных хомутов шарнирных секций. Их регулируют так, чтобы они ограничивали колебания шарнирных секций в продольно-вертикальной плоскости с учетом конкретного микрорельефа. При работе без хомутов возможен поворот секций на любой угол, врезание лапы в землю одним концом, что может вызвать поломку рабочего органа или рамки-секции.

Окончательную регулировку агрегата проводят в поле.

При работе агрегатов с плоскорезами рекомендуются те же способы движения агрегата, что и на отвальной пахоте. Наиболее рационален петлевой комбинированный способ с чередованием загонов. Агрегат Должен двигаться так, чтобы обработанное поле было с правой (по ходу) стороны трактора, а правое колесо машины катилось на 10—15 см от кромки взрыхленной почвы. В этом случае соседние проходы будут перекрываться на 15—20 см. Для обеспечения точности вождения (чтобы не было огрехов) на передней части трактора следует установить следоуказатель или иметь маркер и следоуказатель.

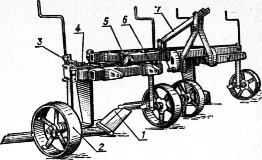

Рис. 2. Шарнирно-секционный культиватор-плоскорез КП-2-250:

1 — рабочий орган; 2 — опорное колесо; 3 — винтовой механизм; 4 — рамка секций; 5 — верхняя рамка; 6 — кронштейн секции; 7 — навеска.

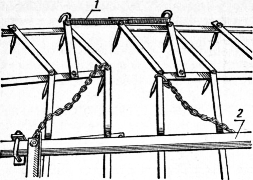

Рис. 3. Рама культиватора-плоскореза КП-2-250:

1 — кронштейн секции; 2 — ограничительный хомут; 3 — передний кронштейн секции; 4 — соединительный палец; 5 — правая рамка — секция; 6 — задний кронштейн навески; 7 — верхняя рама; 8 — планка; 9 — левая рамка — секция; 10 — кронштейн.

Выбранную ширину загона принимают кратной удвоенной ширине захвата агрегата.

Особенности безотвальной обработки почвы по методу Т. С. Мальцева. Обработку почвы по этому методу проводят специальными рыхлящими корпусами, установленными на рамах обычных универсальных плугов.

Безотвальный корпус плуга состоит из стойки с прикрепленным к ней долотообразным лемехом, уширителя для крошения почвы, щитка, предохраняющего переднюю часть стойки от истирания, и полевой доски.

Такие корпуса могут быть установлены на навесных плугах ПН-4-35 «Пахарь», к которым они выпускались комплектами.

Агротехнические требования к безотвальной обработке состоят в обеспечении рыхления почвы на глубину 40—50 см без оборота пласта н без перемешивания слоев почвы. Как и при других видах основной обработки, тракторист должен выдерживать установленную глубину пыхления, следить за равномерностью глубины хода; на поверхности обработанного поля не должно быть больших борозд от прохода стоек и скрытых огрехов.

Почвы с высоким значением коэффициента удельного сопротивления рыхлят на большую глубину агрегатами с тракторами Т-100М, Т-150, Т-4А, ДТ-75М.

Основные начальные и текущие регулировки агрегата, обеспечивающие качественное выполнение работы, в основном совпадают с обычными пахотными агрегатами.

Способы движения, размеры загонов и поворотных полос принимаются, как для подобных агрегатов отвальной вспашки.

Источник

Культиватор и его виды: стерневые, пропашные, междурядные и др.

КУЛЬТИВАТОР– это такое сельскохозяйственное орудие, которое предназначено для поверхностной обработки почвы без полного оборота пласта. К задачам такой обработки может относиться следующее:

✅Заделка в почву пожнивных остатков, пестицидов и удобрений.

✅Создание семенного ложа для качественного сева.

✅Создание мелко-комковатого посевного слоя.

✅Уничтожение сорных растений.

✅Разрушение почвенной корки.

✅Выравнивание рельефа поля.

Как видно выше, спектр задач для культиватора на столько широк, что некоторые виды культиваторов могут иметь больше отличий чем схожих элементов конструкции. Так, к примеру, предпосевная обработка на 2 см может осуществляться специализированными орудиями со стрельчатыми лапами и множеством дополнительных рабочих органов. Для работы же на глубину 15-20 см и с большим количество растительных остатков могут применяться культиваторы с мощной рамой и долотообразными рабочими органами с лемехами или крыльями.

📌ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КУЛЬТИВАТОРА:

По своему предназначению соха 6-3го тысячелетия до н. э. была предназначена для поверхностной культивации на глубину до 10-15 см. Тем не менее она является прообразом первых оборотных плугов, а культиваторы как класс орудий для «доработки» верхнего слоя почвы сформировались только после прогресса в освоении отвальной обработки плугами.

Это произошло в ХVIII-XIXвеках, когда плуг приобрел привычную нам конструкцию с лемехами и отвалами. Глубина работы стала больше, а оборот пласта качественнее. Тогда и потребовались орудия для неглубокой, но более интенсивной обработки. Так появились культиваторы с различными вариантами рабочих органов и типами конструкций.

На данный момент весь класс культиваторов можно разделить на две группы: машины для сплошной и междурядной/рядковой обработки.

Особенность таких орудий в том, что обработка происходит по всей ширине захвата с одинаковой интенсивностью и на одну и туже глубину. Такие машины являются наиболее распространёнными в сельском хозяйстве и могут работать на глубину от 2 до 20 и более см.

✅Классические культиваторы: имеют короткую конструкцию рамы из 2-4х рядов, стрельчатые или долотообразны рабочие органы, а также финишную систему чаще всего в виде одного-двух катков. Работают на глубину от 2 до 12 см и прежде всего предназначены для предпосевной обработки.

Минусы: только неглубокая обработка почвы с небольшим количеством растительных остатков или при их отсутствии.

✅Паровые культиваторы: имеют многорядную конструкцию рамы, стрельчатые лапы и финишную систему доработки из штригельной бороны и/или катка. Чаще всего работают на глубину до 10-15 и имеют универсальное применение: от предпосевной подготовки до обработки паров и выравнивания зяби. Обладают высокой проходимостью и прочностью конструкции.

Минусы: неравномерная работа на глубине 2-4 см и более высокая стоимость, чем у классических культиваторов.

✅Стерневые культиваторы: имеют от 3 до 6 рядов долотообразных рабочих органов со съемными крыльями, большое междурядье стоек, выравнивающие диски и катки различных типов. Предназначены для заделки большого количества пожнивных остатков, могут выполнять основную обработку почвы и частично компенсировать работу плуга. С крыльями на долотах глубина работы составляет до 15-20 см, без крыльев – до 30-35 см.

Минусы: для качественной работы с большим количеством пожнивья рекомендуется предварительное измельчение дисковыми орудиями.

✅Комбинированные культиваторы: могут иметь конструкцию близкую к стерневому или паровому культиватору, но в дополнение к культиваторным лапам спереди устанавливается дисковая секция. Глубина работы таких орудий составляет от 5 до 20 см и выше, а высокая снаряженность рабочими органами позволяет за один проход качественно подготовить поле даже с большим количеством растительных остатков.

Минусы: высокие тяговые требования и, как следствие, значительно меньшая производительность, чем у классического культиватора.

✅Предпосевные компакторы: имеют короткую конструкцию рамы, стрельчатые или долотообразные рабочие органы, и опорные катки спереди и сзади. Последние позволяют более точно копировать рельеф поля, что способствует созданию ровного семенного ложа на глубине уже от 2-3 см. Наиболее эффективны при подготовке поля под сев пропашных культур.

Минусы: высокое требование к отсутствию растительных остатков на поле и оптимальной влажности почвы. В противном случае происходит забивание катков и секции лап.

✅Фрезерные культиваторы: имеют короткую раму с установленными на нее в вертикальном положении активными рабочими органами с приводом от ВОМ трактора. Работают на глубину до 15-20 см и обладают высокой интенсивностью работы. Чаще всего применяются под картофель и некоторые другие овощные культуры.

Минусы: невысокая производительность и сверхинтенсивная обработка верхнего слоя – почва становится менее структурированной, теряет много влаги и становится более подверженной ветровой и водной эрозии.

Предназначены для обработки почвы только в рядах: это может быть применимо как к междурядной обработке, так и к подготовке поля под сев по технологии стрип-тилл.

✅Междурядные культиваторы: имеют однобалочную раму с установленными на ней стрельчатыми лапами иди долотами. Рабочие органы установлены группами по 2-5 сошников. Эти группы могут иметь муждурядье от 20 до 100 см, что позволяет проводить обработку посевов пропашных культур во время их вегетации на глубину от 2-3 до 10-12 см.

Минусы: высокие требования к точности движения трактора. В противном случае происходит снижение производительности и/или повреждение всходов.

✅Культиваторы для стрип-тилл: также имеют однобалочную конструкцию с группами рабочих органов (долота, диски, катки). Такие культиваторы могут обрабатывать почву узкими полосами на глубину до 20-30 см, оставляя при этом в междурядье нетронутую стерню. В дальнейшем в эти полосы происходит сев пропашных культур.

Минусы: высокие требования технологии стрип-тилл к культуре земледелия, МТА, а также знаниям и опыту специалистов.

📋РЕЗЮМЕ: в ХVIII-XIX веках культиваторы получили старт для развития только после того, как плуги ушли в более глубокую обработку почвы, а для повышения качества сева потребовалось дополнительное выравнивание рельефа поля. Сейчас некоторые из типов культиваторов способны работать по технологиям, исключающих плужную обработку, а некоторые другие специализированные машины созданы исключительно для работы, к примеру, только на лесных угодьях. Тем не менее, как класс сельхозорудий, культиваторы наиболее распространены в сельском хозяйстве как машины именно для вторичной обработки, т е требующие предшествующей глубокой работы тяжелых орудий – таких как плуг или дисковые бороны.

Источник

Стерневой культиватор: какие особенности выбора?

📝СТЕРНЕВЫЕ КУЛЬТИВАТОРЫ, в отличие от классических, способны работать с большим количеством пожнивных остатков с их глубокой заделкой. Этот класс машин охватывает большой спектр агротехнических задач, поэтом некоторые культиваторы могут работать и в роли предпосевных, а другие только на основной обработке почвы вплоть до 40 см. Условно, все эти машины можно разделить на две группы: легкие и тяжелые стерневые культиваторы.

📌ЛЕГКИЕ СТЕРНЕВЫЕ КУЛЬТИВАТОРЫ:

Чаще всего такие культиваторы работают до 15 см и способны проводить предпосевную обработку. Рабочий орган – стрельчатая лапа. Отличаются высокой проходимостью и мощной рамой. При выборе стоит обратить внимание на следующие моменты:

✅Конструкция стойки: для качественной предпосевной подготовки лучше подойдет пружинная защита с С-образной стойкой. Как более бюджетный вариант – рессорная защита или S-стойка.

✅Конструкция рамы: 4-5-ти балочный вариант будет более проходим по пожнивным остаткам. Больше поперечных секций – лучше копирование. Также обратите внимание на прочность конструкции и толщину металла.

✅Опорные колеса: при большом количестве пожнивья «шагающий тандем» сработает лучше, а вынесенные вперед копирующие колеса повысят точность работы.

✅Финишная система: распространенная комбинация – борона + каток. Штригельная борона лучше по большому пожнивью, зубовая –для более «чистого» поля. По каткам варианты есть как одиночные, так и тандемные – главное чтобы была возможность их поднять и «выключить» из работы (во влажных условиях).

- «Выравнивающие планки бесполезны в данном типе культиватора — не берите их (забиваются).»

- «Двойной каток (именно двойной!) — самое универсальная доп опция! Очень хорошо выравнивает почву. Культиватор только с ним может делать предпосевную обработку. Обязателен к покупке!»

- «Использовать его (прим – культиватор) после уборки культуры, как лущильник можно, но он плохо справляется с колеёй после колёс комбайнов и машин (особенно на разворотах, лапы выглубляются и оставляют огрехи). Нагрузка на культиватор при данной операции очень большая и при такой нагрузке он проработает не долго.»

📌ТЯЖЕЛЫЕ СТЕРНЕВЫЕ КУЛЬТИВАТОРЫ:

Такие машины могут работать как на 15 см, так и до 40с м. Поэтом отличаются от легких стерневых культиваторов возможностью замены рабочих органов и более массивной конструкцией. При выборе стоит обратить внимание на следующие моменты:

✅Рабочие органы: стрельчатая лапа для работы на 10-15 см, долото с крыльями для работы на 15-25 см и долота без крыльев для более глубокой обработки.

✅Конструкция стойки: самый универсальный вариант – пружинная защита. Для глубокой обработки стоит брать наиболее мощные варианты – с усилием срабатывания от 600 кг и выше. Срезной болт значительно дешевле, но снизит производительность. А гидро-защита наоборот — повысит стоимость орудия.

✅Конструкция рамы: ориентируетесь на многорядность не менее 3-4х рядов для лучшей проходимости. Междурядье стоек лучше от 30 до 40 см для более интенсивной и равномерной обработки. Свыше 40 см — эффективнее для глубокого рыхления.

✅Финишная система: важный момент — чтобы транспортная ось была интегрированная в раму. Это позволяет поднимать каток при работе поздней осенью. Для летней обработки лучше подойдут сплошные тяжелые катки, для осенней – резиновые и шинные.

- «Такой культиватор как нельзя лучше подходит для обработки стерни. Самые популярные из них — это Amazone Cenius, Horch Tiger AS, Вадерштадт Opus 400-700.»

- «Дискатор/лущильник работает сразу после уборки культуры на глубину 5-10 см для провокации всходов сорняков. Через 2-3 недели проходит тяжёлый стерневой культиватор на глубину 15-25 см и уничтожает спровоцированные сорняки.»

- «Когда почва бывает влажная, каток может забиваться. Поэтому лучшим решением в таких условиях являются обрезиненные катки (типа KWM у Amazone с чистиками) или катки из блока шин (типа как у Horch Tiger AS).»

📌НА ЧТО ЕЩЕ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ:

Возможность дооснащения тяжелого стерневого культиватора системой для локального внесения удобрений. Такой комплекс немного потеряет на производительности, но позволит получить бОльший эффект от применения основных удобрений, чем при поверхностном внесении классической «рюмкой».

Если у вас есть возможность приобрести комбинированный диско-лаповый агрегат – это будет хорошим решением для работы с большим количеством растительных остатков, а также для снижения проходов по полю.

- «Но после урожая, обычно главная задача заделка стерни, создание благоприятных физических свойств пахотного слоя для максимального накопления зимней влаги. В этом случае я бы рекомендовал рассмотреть комбинированные культиваторы.»

- «Считаю, что лучше иметь и дискатор, и тяжёлый стерневой культиватор, чем один Top Down. Это будет намного пластичнее к условиям.»

- «Сами используем тяжёлый стерневой культиватор КСТМ-4200 ПС (4,2 метра, аналог Horch Tiger AS), но его каток не позволяет работать по влажной почве, что сильно ограничивает его применение. Заметил, что влагоёмкость почвы от работы данного культиватора значительно выше, чем после дискации на глубину 12-15 см.»

- «Мы работаем со средним стерневых культиватором фирмы Промагро (г. Шебекино) КСС-9500 М «Олимп» (4-х рядный) с тандемным прутковым катком. В его работе всё устраивает. Чётко держит глубину. Но как предпосевной он сильно уступает Компактору/Корунду от Лемкен (особенно на мелкосемянных культурах), но зато это действительно универсал.»

- «Культиватор Джон дир 2410 может работать как с катком, так и без, в зависимости, что нужно сделать. Тот же Top down также может использоваться без катков при высокой влажности почвы.»

- «У нас в арсенале с 2011 года имеется на этот случай культиваторTopDown. Основные рабочие органы — долотообразные лапы, которые рыхлят почву на глубину 10-15 см. Далее за ними в 2 ряда под углом атаки идут легкие диски в виде » ромашки», которые рубят в мульчу стерню и измельчает почву до 5-7 см. Ну и в конце есть еще катки. Мы их осенью снимаем, т. к. их функция не важна. Культиватор шириной 7м. Работает с Джон диром 9430. Вот уже в течении многих лет зарекомендовал себя более чем достойно!»

Стерневые культиваторы отличаются высокой проходимостью по растительным остаткам. Поэтому в первую очередь стоит отталкиваться от потребности в этой особенности: при поверхностной обработке такие машины покажут высокую производительность и стабильность, а при глубокой – повысят интенсивность заделки «пожнивья» и частично компенсируют работу плуга. Универсальность – одна из сильных сторон стерневых культиваторов, за которую необходимо платить. Поэтому стоит особенно точно определить вид работ где они смогут реализовать свои преимущества.

Источник