Подзолистые и глее-подзолистые почвы

Генезис. Большое влияние на современные представления о подзолообразовании оказали работы В.Р. Вильямса, К.К. Тедройца, И.В. Тюрина, Н.П. Ремезова, С.П. Яркова, А.А. Роде, В.В. Пономаревой и ряда других ученых.

Подзолистые почвы формируются под хвойными и смешанными лесами под воздействием подзолистого процесса почвообразования в сочетании с другими процессами.

Подзолистый процесс почвообразования протекает в условиях промывного типа водного режима при низком содержании оснований в почвообразующих породах и низком уровне их поступления с опадом. Для подзолообразования характерно сочетание элювиальных элементарных почвенных процессов (ЭПП) (оподзоливание – ведущий ЭПП, лессивирование, элювиально-глеевый процесс) в сочетании с иллювиально-аккумулятивными ЭПП (глинисто-иллювиальный, иллювиально-гумусовый, иллювиально-железистый и др.).

Под действием элювиальных ЭПП происходит обеднение основаниями и разрушение первичных и вторичных минералов в верхней части почвенного профиля органическими кислотами, вынос продуктов разрушения в нижележащие горизонты. В результате элювиальных ЭПП формируются элювиальные горизонты. При иллювиально-аккумулятивных ЭПП продукты разрушения вышележащих горизонтов аккумулируются в иллювиальных горизонтах. Таким образом формируется элювиально-иллювиальный профиль подзолистых почв. Источником органических кислот являются лесные подстилки. При их разложении образуются простые органические кислоты и фульвокислоты. Для нейтрализации кислот в подзолистых почвах недостаточно оснований из-за интенсивного их выноса за пределы почвенного профиля в условиях промывного типа водного режима.

Кроме того, в подзолистых почвах на поверхности происходит образование лесной подстилки в сочетании с детритообразованием и слабым проявлением гумусообразования. В условиях избыточного увлажнения при недостатке кислорода на подзолистый процесс накладывается процесс оглеения. В глее-подзолистых почвах процесс оглеения протекает повсеместно и является зональным.

Строение профиля подзолистых почв. Подзолистые почвы имеют следующую систему горизонтов: Ао – АоА1 – (А1А2) – А2 –А2В–В1–В2–ВС–С.

Ао – лесная подстилка мощностью до 10 см.

АоА1– органо-минеральный, грубогумусовый (содержит детрит), мощность до 5 см.

А1А2 – элювиально-аккумулятивный, белесо-серый, порошистый, мощностью до 3 см (может отсутствовать).

А2 – элювиальный подзолистый горизонт, самый осветленный в профиле (белесый, светло-серый), структура плитчатая, листоватая или порошистая, мощностью до 20 см и более.

А2В – переходный элювиально-иллювиальный, неоднородно окрашенный (бурый с белесыми языками), непрочномелкоореховатой или ореховато-плитчатой структуры, мощностью до 10-15 см.

В – иллювиальный, бурый, самый яркоокрашенный в профиле, плотный, ореховато-комковатый. При мощности более 30 см подразделяется на горизонты В1 и В2.

ВС – переходный, более светлой окраски, крупно-призматический или глыбистый.

С – почвообразующая порода, не измененная или слабоизмененная почвообразованием.

Цвет, структура, плотность подзолистых почв во многом зависят от свойств почвообразующей породы и гранулометрического состава.

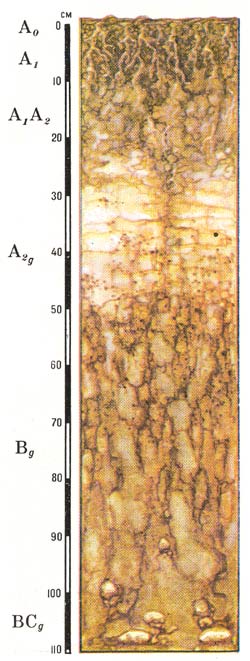

Глее-подзолистые почвы имеют следующую систему генетических горизонтов: А0 – А2g – А2Вg – В – ВС – С. У них проявляется оглеение в горизонте А2g и А2Вg в виде сизых и ржавых пятен и отсутствуют горизонты АоА1, и А1A2.

Состав и свойства подзолистых и глее-подзолистых почв. Подзолистый процесс оказывает значительное влияние на состав и свойства подзолистых почв, которые резко дифференцированы в профиле.

Минералогический и гранулометрический состав.В минералогическом составе преобладают первичные минералы: кварц, полевые шпаты, слюды. Из вторичных минералов в составе илистой фракции присутствуют гидрослюды, оксиды железа и алюминия, вермикулит, монтмориллонит, в небольших количествах каолинит. В гранулометрическом составе наблюдается четкая дифференциация по содержанию ила в профиле почв. Подзолистый горизонт обеднен, а иллювиальный – заметно обогащен илистой фракцией. В песчаных почвах резкой дифференциации содержания ила в профиле не наблюдается.

Химический состав.Суглинистые и глинистые подзолистые почвы в валовом составе содержат 70-80% оксидов кремния и 15-20% оксидов железа и алюминия. Наблюдается резкая дифференциация их содержания в профиле, связанная с подзолистым процессом в подзолистом горизонте содержится меньше оксидов железа и алюминия, но больше оксидов кремния (остаточное накопление), по сравнению с иллювиальным горизонтом и породой. Такая дифференциация является диагностическим признаком подзолистых почв.

Содержание гумуса в грубогумусовом и элювиально-гумусовом горизонте 2–4%, в подзолистом – менее 1%. Запасы гумуса очень низкие (около 30 т/га в слое 0-30 см). В составе гумуса преобладают фульвокислоты: отношение Сгк : Сфк — 0,3-0,6. Подзолистые почвы обеднены элементами питания для растений.

Физико-химические свойства почв.Подзолистые почвы характеризуются низкой емкостью катионного обмена (ЕКО), которая определяется в основном гранулометрическим составом. В подзолистом горизонте песчаных и супесчаных почв ЕКО – 2-3 мг×экв, в суглинистых – 10-12 мг×экв на 100 г почвы. В иллювиальном горизонте ЕКО повышается в связи с более высоким содержанием ила.

В составе поглощенных катионов в ППК содержатся катионы Са2+, Мg2+, Н+ и Аl3+. Степень насыщенности ППК основаниями составляет 30-50%, поэтому реакция среды кислая – рНКС1 = 3,5–4,5; рНH2O = 4-5. С глубиной в профиле кислотность несколько снижается.

Физические и водно-физические свойстваподзолистых почв определяются в основном гранулометрическим составом. Они характеризуются повышенной плотностью, неудовлетворительной структурой. Часто наблюдается избыток влаги, особенно в тяжелосуглинистых и глинистых разновидностях.

Свойства освоенных подзолистых почваналогичны свойствам освоенных дерново-подзолистых. Различия в основном связаны с более низкой обеспеченностью теплом и повышенной влажностью подзолистых и, особенно, глее-подзолистых почв.

Источник

Строение профиля глеево подзолистых почв

ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫЕ ГЛЕЕВАТЫЕ И ГЛЕЕВЫЕ ПОЧВЫ формируются при сочетании дернового, подзолистого и болотного процессов в нижних частях склонов. Избыточное увлажнение почвы создает анаэробные условия и вызывает развитие глеевых процессов. В зависимости от выраженности оглеения среди почв данной группы выделяют глееватые и глеевые виды. Степень глееватости почвы определяется формой рельефа, механическим составом почвы, свойствами материнской породы, а также характером хозяйственного использования территории. Дерново-подзолистые глееватые почвы распространены главным образом в сев. районах края, а также в предгорных и горных районах. Строение генетического профиля рассматриваемых почв соответствует строению дерново-подзолистых почв. Обязательным является наличие дернового горизонта (Ад). В результате оподзоливания формируется самостоятельный подзолистый горизонт (А2). В отличие от автоморфных дерново-подзолистых почв у глееватых разновидностей в нижней части профиля отчетливо проявляются признаки оглеения в виде ржавых пятен, примазок и голубовато-сизых и охристых тонов в окраске горизонтов (см. рис.). Из свойств дерново-подзолистых глееватых почв следует отметить сильнокислую реакцию (рНKCl 3,6 – 4,1), низкую емкость поглощения 6 – 11 мг-экв/100 г почвы. Содержание гумуса в горизонте А1 составляет около 4 % и резко убывает с глубиной. Почвы бедны элементами питания и требуют внесения высоких доз органических и минеральных удобрений, нуждаются в известковании.

Лит.: Коротаев Н. Я. Почвы Пермской области. Пермь: Кн. изд-во, 1962. 278 с.;Атлас почв СССР / под ред. И. С. Кауричева, И. Д. Громыко. М.: Колос, 1974. 168 с.; Атлас почв СССР / под ред. И. С. Кауричева, И. Д. Громыко. М.: Колос, 1974. 168 с.

Источник

Строение профиля глеево подзолистых почв

| Если Вам понравился и пригодился наш сайт — кликните по иконке «своей» социальной сети: | ||

| Пожалуйста, ставьте гиперссылку на сайт www.ecosystema.ru если Вы копируете материалы с этой страницы! Во избежание недоразумений ознакомьтесь с правилами использования и копирования материалов с сайта www.есоsystеmа.ru | |

| Пригодилась эта страница? Поделитесь ею в своих социальных сетях: | |

Профиль почв имеет следующее морфологическое строение:

Профиль почв имеет следующее морфологическое строение: