Mse-Online.Ru

Серые лесные почвы

Серые лесные почвы широко распространены на территории России, США и Канады. Ландшафтная зона лесостепи, в границах которой распространены серые лесные почвы, контактирует на севере с подзоной южной тайги, на юге — с зоной степей; соответственно серые лесные почвы с севера контактируют с дерново-подзолистыми почвами, на юге — с черноземами.

Структура почвенного покрова лесостепной зоны характеризуется сложным сочетанием нескольких почвенных типов, из которых каждый занимает определенное ландшафтное положение в ее пределах, — это серые лесные почвы, черноземы, лугово-черноземные почвы, солоди, солонцы.

Водораздельные лесостепные пространства, имеющие платообразный или слабовыпуклый характер, изрезаны глубокими оврагами и балками. Овраги, как правило, крутостенны, имеют ветвистый характер, врезаны на глубину до 15—20 м в толщу пород и тянутся на несколько километров в глубь водораздельных территорий. Приовражные склоны в той или иной степени подвержены процессам водной эрозии.

Развитию эрозионных процессов в немалой степени способствует наличие покрова лессовидных пород, преобладающих в этой зоне среди почвообразующих пород, легко поддающихся размыву, как в горизонтальной плоскости, так и особенно по вертикали, что способствует возникновению на склонах рытвин, промоин, ложбин стока, дающих начало росту оврагов и способствующих развитию твердого, стока.

Тип водного режима на всей территории лесостепи характеризуется как периодически промывной. В целом климат лесостепной зоны относится к умеренно континентальному, с прохладным влажным летом в северной части и теплым на юге. Он благоприятен для возделывания многих сельскохозяйственных культур.

Зона серых лесных почв целиком вписывается в ландшафтную зону лесостепья, которая представлена сочетанием смешанных дубрав в Европе или березовых лесов в Сибири и безлесных участков, занятых в прошлом степной растительностью. В Северной Америке это тоже чередование широколиственных лесов и степей. В северной части зоны леса выходят на водораздельные пространства, составляя крупные массивы, в южной части они теснятся к коренным берегам рек и на водоразделах встречаются только в виде разрозненных островов. Основные площади, бывшие ранее под целинными степями, ныне распаханы и освоены под земледелие. Распространение серых лесных почв связано непосредственно с широколиственными лесами. Однако в настоящее время их можно найти как под пологом дубрав, так и на распаханных участках, давно освоенных человеком.

По данным Б. П. Ахтырцева, в серых лесных почвах дифференциация валового химического состава илистой фракции по генетическим горизонтам выражена в малой степени. В составе ила сконцентрирована основная часть оксидов алюминия, железа, фосфора и магния. В иле содержатся минералы гидрослюдисто-монтмориллонитовой ассоциации. Гидрослюда преобладает во всех генетических горизонтах, в меньшем количестве присутствуют смешанно слойные минералы, монтмориллонит, хлорит, каолинит, кварц и гидроксиды железа.

По своим физическим свойствам серые и темно-серые лесные почвы центральной и южной лесостепи заметно отличаются от серых и особенно светло-серых лесных почв северной лесостепи. В целом они более благоприятны для роста и развития сельскохозяйственных культур.

Каждый подтип на основании различий в гидротермическом режиме делится на фациальные подтипы, например выделяются серые лесные умеренно теплые промерзающие почвы или серые лесные теплые промерзающие почвы и т. д. В пределах каждого подтипа произведено разделение на роды: обычные, развитые на рыхлых толщах с угли ни сто го, глинистого и супесчаного состава; остаточно-карбонатные, развитые на карбонатных породах; контактно-луговатым, сформированные на двучленных наносах.

Почвы, находящиеся в сельскохозяйственном использовании, разделяются на: а) освоенные и б) окультуренные.

При наличии избыточного увлажнения (поверхностного или грунтового) и развития в профиле глеевых процессов выделяется самостоятельный тип серых лесных глеевых почв. Серые лесные глеевые почвы в зависимости от характера увлажнения разделяются на три подтипа: а) серые лесные поверхностно-глееватые; б) серые лесные грунтово-глееватые; в) серые лесные грунтово-глеевые.

Вопрос о генезисе серых лесных почв является до настоящего времени дискуссионным. Спорность и противоречивость многих научных концепций по этому вопросу определена природным переходным положением серых лесных почв между зонами подзолистых и черноземных почв, их совместным распространением с черноземами в лесостепи, а также большими провинциальными и фациальными различиями.

В основу разделения «светло-серых северных почв» и «серых переходных (лесных почв)» В. В. Докучаев положил идею о различном влиянии разных типов лесной растительности на процесс почвообразования. По его мнению, хвойные леса способствуют формированию подзолистых почв, широколиственные (дубравы) — образованию типичных серых лесных («ореховых») почв.

С другой стороны, ботаник С. И. Коржинский, проводивший исследования в Приуралье и Заволжье в пределах северной границы черноземов, пришел к выводу, что серые лесные почвы, находящиеся под широколиственными лесами (дубравами) в черноземной степи, представляют собой измененный лесом деградированный чернозем. Он полагал, что весь ряд почв от черноземных до подзолистых представляет собой лишь стадии последовательного процесса деградации черноземов.

Противоположная точка зрения на образование серых лесных почв была высказана В. И. Талиевым, полагавшим, что широколиственные леса раньше занимали большее пространство и располагались более крупными массивами. Островной характер современных дубрав есть явление вторичное, обусловленное деятельностью человека. На местах вырубок широколиственного леса поселилась лугово-степная растительность или же они были заняты под культурную растительность. Под влиянием травянистой растительности серые лесные почвы бывших дубрав испытывали процесс проградации, превративший их в черноземы.

Наиболее полное обобщение всех материалов по вопросу о генезисе серых лесных почв было дано в работе Б. П. Ахтырцева, который рассмотрел вопрос о формировании серых лесных почв с позиции проявления основных элементарных почвенных процессов. По его мнению, серые лесные почвы формируются под влиянием следующих процессов: поступление органических остатков в почву, гумусонакопление и связанная с ним биогенная аккумуляция зольных веществ, выщелачивание карбонатов и легко растворимых солей, миграция гумусовых веществ и продуктов распада минералов в форме металлорганических и оксидных соединений, лессиваж и оглинивание. Формирование элювиального и иллювиального горизонтов серых лесных почв в наибольшей мере связано с лессиважем. Степень выраженности его неодинакова в разных условиях, а сам процесс протекает в комплексе с другими явлениями, в частности с оглиниванием.

Таким образом, по вопросу о генезисе серых лесных почв к настоящему времени сложились две точки зрения, из которых одна, высказанная еще В. В. Докучаевым, признает за серыми лесными почвами изначальную самостоятельность происхождения (под воздействием широколиственного леса), другая рассматривает серые лесные почвы как различные переходные стадии развития либо черноземных почв в дерново-подзолистые, либо дерново-подзолистых в черноземные.

Источник

Структура почвенного покрова серых лесных почв

| Если Вам понравился и пригодился наш сайт — кликните по иконке «своей» социальной сети: | ||||||

| Пожалуйста, ставьте гиперссылку на сайт www.ecosystema.ru если Вы копируете материалы с этой страницы! Во избежание недоразумений ознакомьтесь с правилами использования и копирования материалов с сайта www.есоsystеmа.ru | ||||

| Пригодилась эта страница? Поделитесь ею в своих социальных сетях: | ||||

|  |

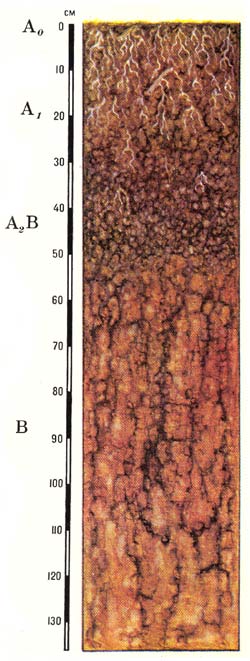

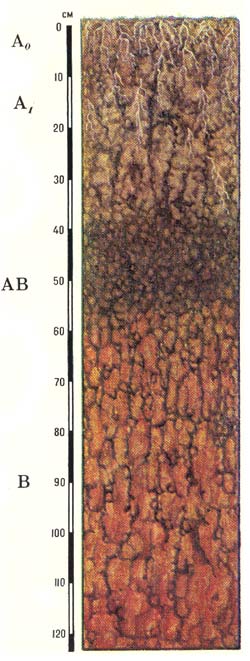

| Профиль серых лесных почв | Профиль темно-серых лесных почв |

А0 — лесная подстилка мощностью 2-5 см, состоит из побуревшего лесного опада;

А1 — гумусовый горизонт мощностью 10-55 см, серый или темно-серый, иногда буровато-темно-серый, зернистой неясно комковато-порошистой структуры, содержит много живых корней растений;

A1A2 — переходный гумусово-элювиальный горизонт мощностью до 15 см, серовато-белесый или серовато-буроватый, плитчатой, комковато-плитчатой или ореховато-комковатой со слоеватостью структуры;

А2В — переходный горизонт, на буром, темно-буром или коричневом фоне белесые пятна, языки и присыпка, ореховатой, комковато-ореховатой, остроугольно-мелкоореховатой структуры, темная глянцевая корочка по граням структурных отдельностей; иногда не имеет признаков оподзоливания и выделяется как переходный горизонт АВ;

В — иллювиальный горизонт, темно-бурый или темно-коричневый, ореховатой или ореховато-призматической структуры, плотный, грани структурных отдельностей покрыты блестящими глянцевитыми пленками;

ВС — переходный горизонт более светлой окраски, структура выражена хуже, плотность меньшая; в этом горизонте чаще всего появляются выделения карбонатов; горизонт постепенно переходит в почвообразующую породу.

Тип серых лесных почв подразделяется на три подтипа, которые существенно различны по морфологическому строению почвенного профиля, составу и химическим свойствам, возможностям использования.

Верхние горизонты серых лесных почв обеднены илистыми частицами и полуторными окислами, обогащены кремнекислотой. Эта закономерность наиболее резко выражена в светло-серых лесных и в меньшей степени в темно-серых почвах. Содержание по профилю гумуса и азота показывает более интенсивное проявление дернового процесса у темно-серых почв и слабое его развитие в светло-серых. Содержание гумуса в светло-серых почвах изменяется от 1,5-3,0% на западе до 5% на востоке; в серых лесных почвах — 3-4% и 6-8%, в темно-серых — 3,5-4,0 и 8-9% соответственно. В составе гумуса темно-серых почв преобладают гуминовые кислоты. В гумусе верхних горизонтов светло-серых и серых лесных почв преобладают фульвокислоты, но в горизонтах A1A2, А2В (АВ) и B1 заметно преобладают гуминовые кислоты.

Светло-серые и серые лесные почвы имеют кислую реакцию в верхних горизонтах, степень насыщенности основаниями составляет 70-85%. Емкость поглощения светло-серых почв — 14-18 мг-экв на 100 г почвы, серых почв — 18-30 мг-экв на 100 г почвы; в иллювиальном горизонте емкость поглощения заметно возрастает. Темно-серые лесные почвы имеют слабокислую реакцию в верхних горизонтах, высокую степень насыщенности основаниями (80-90%) и емкость поглощения (20-45 мг-экв на 100 г почвы). Гидролитическая кислотность серых и светло-серых почв — 5-7 мг-экв на 100 г почвы; у темно-серых почв она заметно меньше.

По комплексу агрономических свойств тип серых лесных почв можно разделить на две группы: 1) светло-серые и серые; 2) темно-серые почвы.

Хотя серые лесные почвы и отличаются от светло-серых несколько лучшими агрономическими показателями, их объединяет кислая реакция в верхних горизонтах, ненасыщенность основаниями, невысокое содержание питательных веществ. Эта группа почв обладает неблагоприятными физическими свойствами — слабой оструктуренностью и заметной распыленностью пахотного слоя. Поэтому главными мероприятиями, направленными на повышение их сельскохозяйственной ценности, являются известкование, систематическое внесение органических и минеральных удобрений, углубление пахотного горизонта, травосеяние. После устранения дефицита азота в этих почвах хороший эффект дают фосфорные удобрения.

Для повышения плодородия темно-серых лесных почв также важно систематическое внесение органических и минеральных удобрений (в меньших количествах), увеличение мощности пахотного горизонта.

В процессе окультуривания серых лесных почв снижается их кислотность, повышается емкость поглощения и насыщенность основаниями, возрастает содержание элементов питания растений, улучшаются состав гумуса, водно-воздушный режим и физико-механические свойства. Поскольку в серых лесных почвах наблюдается периодический недостаток атмосферного увлажнения, важное значение имеют мероприятия по борьбе за накопление влаги.

При правильном и рациональном использовании серые лесные почвы могут давать высокие урожаи и пригодны для выращивания большого набора сельскохозяйственных культур: озимой и яровой пшеницы, сахарной свеклы, кукурузы, картофеля, льна и др.

Тип серых лесных глеевых почв включает в себя следующие подтипы:

- Светло-серые лесные почвы

Серые лесные почвы

Темно-серые лесные почвы

Содержание раздела Почвы России и СССР:

Познакомиться с изображениями и описаниями других объектов природы России и сопредельных стран —

В разделе Природа в фотографиях размещены также тысячи научных фотографий грибов, лишайников, растений и животных России и стран бывшего СССР, а в разделе Природные ландшафты мира — фотографии природы

В разделе Методические материалы Вы также можете познакомиться с описаниями разработанных экологическим центром «Экосистема» печатных определителей растений средней полосы, карманных определителей объектов природы средней полосы, определительных таблиц «Грибы, растения и животные России», компьютерных (электронных) определителей природных объектов, полевых определителей для смартфонов и планшетов, методических пособий по организации проектной деятельности школьников и полевых экологических исследований (включая книгу для педагогов «Как организовать полевой экологический практикум»), а также учебно-методических фильмов по организации проектной исследовательской деятельности школьников в природе. Приобрести все эти материалы можно в нашем некоммерческом Интернет-магазине. Там же можно приобрести mp3-диски Голоса птиц средней полосы России и Голоса птиц России, ч.1: Европейская часть, Урал, Сибирь.

Источник

➤ Adblockdetector

Серые лесные почвы

Серые лесные почвы Темно-серые лесные почвы

Темно-серые лесные почвы