СТРУКТУРА ПОЧВЫ

свойство почвы, выражающееся в способности ее делиться в природном состоянии на комки, различные по форме и величине. Если почва при обработке не распадается на комки, а раскалывается на большие глыбы, то она называется бесструктурной. Хорошей комковатой С. обладают целинные и переложные черноземы. Подзолы в большинстве случаев слабо структурны и бесструктурны. Структурная почва представляет наилучшие условия для получения наиболее высоких и устойчивых урожаев, т. к. такая почва целиком поглотает и хорошо сохраняет воду осадков; в ней хорошо происходит газообмен, необходимый для жизни микроорганизмов, и в полной мере обеспечены нормальные условия обработки и посева раст.

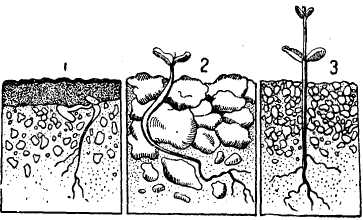

Влияние обработки почвы на всходы: 1-распыленная почва с коркой; 2- грубокомковатая; 3-мелкокомковатая.

Бесструктурные почвы по всем этим признакам не представляют хороших условий для жизни с.-х. раст.

С. п. создается правильной обработкой и культурой многолетних трав. Прочность С. п. зависит от перегноя, содержащего поглощенный кальций (см. Поглотительная способность почвы). Для улучшения С. п. на бесструктурных почвах необходим посев смесей многолетних трав (клевер, тимофеевка).

Сельскохозяйственный словарь-справочник. — Москва — Ленинград : Государстенное издательство колхозной и совхозной литературы «Сельхозгиз» . Главный редактор: А. И. Гайстер . 1934 .

Смотреть что такое «СТРУКТУРА ПОЧВЫ» в других словарях:

СТРУКТУРА ПОЧВЫ — совокупность комочков (агрегатов) почвы, обладающих разными свойствами и размерами. Структура почвы один из ведущих экологических (регулирующих и лимитирующих) факторов, от которого зависят и другие свойства почвы влагоемкость (способность… … Экологический словарь

структура почвы — Форма, размеры, относительное положение и ориентация агрегатов, на которые распадается почвенное тело. → Рис. 303 … Словарь по географии

Структура почвы — 28. Структура почвы Физическое строение твердой части и порового пространства почвы, обусловленное размером, формой, количественным соотношением, характером взаимосвязи и расположением как механических элементов, так и состоящих из них агрегатов… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

структура почвы — dirvožemio struktūra statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Įvairaus dydžio, formos, sudėties ir savybių dirvožemio struktūrinių agregatų, į kuriuos subyra dirvožemio masė, visuma. Yra agronominė ir morfologinė dirvožemio struktūra … Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

СТРУКТУРА ПОЧВЫ — (лат. structura строение, расположение), отдельности (агрегаты, комочки) разл. величины, формы, состава, на к рые распадается почва в спелом состоянии. Каждый комочек состоит из гранулометрич. элементов (см. Гранулометрический состав почвы),… … Сельско-хозяйственный энциклопедический словарь

структура почвы — (лат. structura строение, расположение), отдельности (агрегаты, комочки) различной величины, формы, состава, на которые распадается почва в спелом состоянии. Каждый комочек состоит из гранулометрических элементов (см. Гранулометрический… … Сельское хозяйство. Большой энциклопедический словарь

Структура почвы — … Википедия

Структура почвы — форма и размер структурных отдельностей, на которые естественно распадается п. (см. макроструктура) … Толковый словарь по почвоведению

Структура почвы агрономически ценная — водопрочные агрегаты с пористостью не ниже 40%, размером от 0,25 до 10 мм, благоприятные для микробиологической деятельности … Толковый словарь по почвоведению

Структура почвы водопрочная — см. водопрочностъ агрегатов … Толковый словарь по почвоведению

Источник

Структура почвы

Структура почвы оказывает большое влияние на ее агрономические свойства и плодородие. Она в значительной мере определяет водный, воздушный, тепловой и питательный режимы почв, т.е. главные условия, обусловливающие урожай всех сельскохозяйственных растений.

Различают структуру почвы и структурность.

Структура почвы —форма, размер и взаимное расположение структурных отдельностей, на которые естественно распадается почва.

Структурность — способность почвы распадаться на агрегаты, размер и форма которых характерны для каждого типа структуры.

Структурные отдельности носят название почвенные агрегаты. Они являются естественной сложной почвенной отдельностью, образовавшейся из микроагрегатов или элементарных почвенных частиц в результате их взаимодействия под влиянием физических, химических, физико-химических и биологических процессов.

По форме структурных отдельностей выделяют три типа структуры (С.А. Захаров).

1. Кубовидная — структурные отдельности равномерно развиты в трех позициях, например, глыбистая, комковатая, ореховатая и зернистая.

2. Призмовидная — развитие вертикальных граней и ребер структурных отдельностей преобладает над горизонтальными, такими как столбовидная, столбчатая, призматическая.

3. Плитовидная — структурные отдельности имеют преобладающее развитие горизонтальных граней и ребер, например, плитчатая, чешуйчатая.

В зависимости от размера выделяют группы структур (П.В. Вершинин):

1 — мегаструктура (глыбистая) >10 мм;

2 — макроструктура 10-0,25 мм;

3 — грубая микроструктура 0,25-0,01 мм;

4 — тонкая микроструктура 80

2, Н2О и минеральных солей приводит к разрушению гумуса, при этом утрачивается водопрочность структуры.

В результате действия названных выше процессов почва может превратиться в бесструктурную массу.

Бесструктурная почва — это почва, в которой отдельные механические элементы не соединены между собой в почвенные агрегаты, а существуют отдельно или залегают одной сплошной сцементированной массой. Типичный пример бесструктурной почвы — рыхлый песок или слитые иллювиальные горизонты тяжелых по механическому составу почв.

Для создания агрономически ценной структуры и поддержания ее оптимальных свойств используются агротехнические мероприятия, мелиоративные приемы и структурообразователи.

Агротехнические мероприятия включают в себя приемы современной агротехники, такие, как своевременная и правильная обработка почвы, соблюдение севооборотов с обязательным посевом многолетних трав, сидератов. Химическая мелиорация предполагает систематическое внесение органических удобрений, известкование кислых и гипсование солонцовых почв. Очень эффективно применение природных и искусственных структурообразователей.

Внесение угольного и торфяного клея, отходов целлюлозной и сахарной промышленности со временем улучшает структуру почв. Наибольший эффект получен от применения искусственных полимеров и сополимеров, которые называют крилумами. Это производные акриловой, метакриловой и малеиновых кислот. Внесение незначительных доз полимера в концентрации 0,001% от массы почвы существенно увеличивает водопрочность структуры.

Значение гранулометрического состава почв при изучении плодородия трудно переоценить. Он определяет в значительной мере химический, минералогический состав и другие свойства почв. Так, химический состав лесовидного суглинка для отдельных механических фракций имеет существенные различия (табл. 10).

Валовой химический состав фракций механических элементов (С.С. Морозов), % на бескарбонатную почву

Источник

Структура и структурность почвы, их агрономическое значение

Структурой почвы называют совокупность различных по величине, форме и качественному составу отдельностей (агрегатов), на которые способна распадаться почва. Почвенные агрегаты состоят из соединенных между собой механических элементов. Способность почвы распадаться на агрегаты называют структурностью. Каждый тип структуры в зависимости от характера ребер, граней и размера подразделяют на более мелкие единицы: роды и виды.

Различают несколько типов структуры. Основные из них: кубовидная — структурные отдельности равномерно развиты по трем взаимно перпендикулярным осям; призмовидная — отдельности развиты преимущественно по вертикальной оси плитовидные — отдельности развиты преимущественно по двум горизонтальным осям и укорочены в вертикальном направлении.

По размеру почвенных агрегатов выделяют следующие группы и подгруппы структур.

Почва бывает структурной и бесструктурной. В структурном состоянии масса почвы разделена на отдельности различной формы и величины. Бесструктурное состояние почвы наблюдается, когда отдельные механические элементы, слагающие ее, существуют раздельно или залегают сплошной сцементированной массой.

Бывает переходное состояние почвы, когда структура выражена слабо. В любой почве и любом почвенном горизонте структурные отдельности имеют различные размеры и форму. Чаще всего структура бывает смешанной.

При оценке структуры следует отличать морфологическое понятие структуры от агрономического. В морфологическом понимании структура — это форма отдельностей (агрегатов): ореховатая, призматическая, пластинчатая и т.п. В агрономическом смысле структуру оценивают прежде всего по ее влиянию на плодородие почвы.

Агрономическую ценность представляет комковато-зернистая структура, т. е. комочки диаметром от 0,25 до 10 мм. Отношение массы этих комочков к массе остальных фракций называют коэффициентом структурности. Он служит оценочным показателем свойств почвы.

Наилучшие водно-воздушные свойства при размере комков для черноземных и каштановых почв 0,25 — 3 мм, для дерново-подзолистых суглинков 0,5 — 5 мм. На орошаемые сероземы положительное влияние оказывает и микроструктура.

Комки диаметром более 1 мм обладают устойчивостью против ветровой эрозии.

Качественный показатель структурных агрегатов — их прочность, или сопротивление размывающему действию воды. Прочность агрегатов обусловливает устойчивость и долговечность структуры. Непрочные комочки под влиянием поливной воды или осадков разрушаются, и почва из структурной превращается в бесструктурную.

Структурные почвы имеют ряд существенных преимуществ перед бесструктурными:

— меньше испаряют влаги, обладают большей водопроницаемостью и водоудерживающей способностью; больше накапливают влаги и более продуктивно ее используют;

— в них создаются более благоприятные условия для микробиологических процессов и превращения питательных веществ из недоступной формы в усвояемую.

Источник

ОБЩИЕ ФИЗИЧЕСКИЕ, ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЧВ

Почва обладает общими физическими свойствами (структура, структурность, водопрочность, плотность твёрдой фазы, плотность сложения, скважность), физико-механическими (связность, прилипание, пластичность, набухание, спелость) и химическими (поглотительная способность, реакция почвенного раствора, плодородие).

Общие физические свойства почв

Структура и структурность.Почва обладаетопределёнными физическими свойствамисреди которых различают структуру и структурность. Структура – это отдельности или агрегаты, на которые распадается почва в спелом состоянии. Структурность – способность почвы распадаться на агрегаты. Различают макро- (диаметр почвенных комочков от 0,25 до 10 мм) и микроструктуру (диаметр комочков 2 за 1 сек. при градиенте температуры в 1º К/м. Она зависит от механического состава, влажности почвы и содержания в ней воздуха.

Теплоёмкость – это способность почвы поглощать тепло и выражается в количестве тепла, которое необходимо для нагревания единицы массы (1 кг) или объёма почвы (1 м 3 ) на 1°С [Дж/(кг · К)]. Теплоёмкость зависит от минералогического и механического составов, влажности почвы и содержания в ней органического вещества.

Отражательная способность– это способность почвы отражать лучистую энергию солнца и выражается через альбедо, которое представляет собой отношение отражённого количества лучистой энергии к общему её количеству. Почвы отражают от 15 до 45% энергии.

Химические свойства почв

К данному явлению можно отнести функции коллоидных частиц, поглотительную способность и реакцию почвенного раствора.

Понятие о коллоидных растворах.Химические свойства почв обусловливаются наличием в ней коллоидных растворов, состоящих из коллоидных частиц чрезвычайно мелких размеров ( 2+ , Мg 2+ , К + , NH4 + и др.), вносимых человеком в виде минеральных удобрений или освобождающихся при разложении органических удобрений и растительных остатков. Поэтому, чем выше величина обменного поглощения, тем больше катионов удерживает почва, и тем больше, следовательно, в ней запас питательных веществ. Наиболее распространёнными катионами являются Са 2+ , М 2+ , которые присутствуют во всех почвах. Они оказывают положительное влияние на почву. Катионы Са ++ и Mg ++ являются хорошими коагуляторами, способствуют образованию структуры, обеспечивают благоприятные условия для деятельности микроорганизмов.

Органические и минеральные коллоиды вместе с обменно-поглощенными из почвенного раствора катионами называются почвенным поглощающим комплексом.

Биологическая поглотительная способность. Способность почвы накапливать в результате жизнедеятельности растений и микроорганизмов зольные элементы и азот называется биологической поглотительной способностью. Живые организмы избирательно усваивают исходя из физиологической потребности из растворов элементы, переводят их в нерастворимые соединения, тем самым способствуют их аккумуляции в верхних горизонтах почвы.

Реакция почвенного раствора.Одним из основных вопросов агрономического почвоведения является учение о реакции почвы. Большинство растений требует для своего развития нейтральной или слабокислой реакции. Почвенный раствор – это свободная почвенная вода. Большая часть соединений находиться в почвенном растворе в виде ионов. Различают актуальную (или активную), потенциальную, обменную и гидролитическую кислотность.

Актуальная кислотность – это кислотность почвенного раствора. Её величина зависит от количества органических и минеральных кислот в растворе. Выражают её величиной водного рН. Реакция почвенного раствора определяется концентрацией находящихся в нем ионов водорода Н + и гидроксила ОН — . При этом концентрация ионов водорода в чистой воде, имеющей нейтральную реакцию, равна 10 -7 г/л H + . Иметь дело с такими малыми величинами неудобно, то оперируют с отрицательным десятичным логарифмом концентрации H + -иона. Этот логарифм обозначают pH. Поэтому, в нейтральных растворах рН = 7, в щелочных — >7 и в кислых — + и Al +++ , находящихся в поглощённом состоянии в почвенном поглощающем комплексе. Так как прочность связи водорода и алюминия с почвенным поглощающим комплексом различна, то потенциальная кислотность подразделяется на обменную и гидролитическую.

Обменная кислотность – это кислотность раствора, образующаяся при вытеснении H + и Al +++ нейтральной солью (KCl, NaCl, BaCl2).

Гидролитическая кислотность – это кислотность раствора, образующаяся при взаимодействии почвы с гидролитически щелочной солью (т.е. солью сильного основания и слабой кислоты).

Повышенная кислотность угнетает деятельность микроорганизмов, питательный режим резко ухудшается. В кислых почвах происходит разрушение её структуры.

Сельскохозяйственные культуры, такие как картофель, овёс, рожь, лён лучше всего развиваются в условиях слабокислой или близкой к нейтральной реакции (pH 5,1-6), а горох, пшеница — при pH 6-7.

Основной мерой борьбы с повышенной кислотностью является известкование почв. Многие почвы обладают щелочной реакцией (pH>7) и для ликвидации щёлочности проводят гипсование почвы.

Буферность почвы – это способность почвы сохранять свою реакцию при сравнительно небольшом добавлении кислот или щелочей.

Плодородие.Почвы в отличие от горной породы обладает важнейшим свойством – плодородием. Плодородие – это способность почвы удовлетворять потребность растений в элементах питания, воде и воздухе. В зависимости от происхождения выделяют естественное (природное) и искусственное плодородие.

Естественное, или природное плодородие – плодородие, которое создаётся в почве под влиянием природных факторов почвообразования и которое присуще любой почве как природному телу. Создаётся оно медленно.

Искусственное плодородие– плодородие, которое создаётся при воздействии человека на почву. Мощность его зависит от уровня естественного плодородия и характера воздействия человека на почву.

Выделяют также потенциальное и действительное (эффективное) плодородие. Потенциальное плодородие – плодородие, которое определяется общим (валовым) запасом питательных веществ в почве и которое показывает степень богатства почвы элементами питания. Действительное (эффективное) плодородие – плодородие, которое зависит от количества в почве элементов питания в доступных растениям формах, от содержания воды, кислорода, воздуха и других условий, необходимых для роста и развития растений. Показателем степени его является величина урожая. Фактически эффективное плодородие представляет собой суммарное выражение естественного и искусственного плодородия.

Источник