40. Биоценоз и биотоп. Связи организмов в биоценозах

1. Ключевые вопросы.

1. Дайте определение понятий «биоценоз» и «биотоп». Назовите их структурные компоненты.

Биоценоз — исторически сложившаяся совокупность взаимосвязанных популяций растений, животных, грибов и микроорганизмов, населяющих экологически однородную среду обитания.

Биотоп — участок территории с однородными условиями среды (место обитания биоценоза).

Структурными компонентами биоценоза являются: фитоценоз, зооценоз, микоценоз, микробоценоз.

Биотоп включает воздух с климатическими факторами (климатоп), почву (эдафотоп) и воду (гидротоп).

2. Выберите пример биоценоза из предложенных совокупностей организмов:

1) деревья и кустарники в парке;

2) растения, выращиваемые в ботаническом саду;

3) птицы и млекопитающие, обитающие в еловом лесу;

4) все организмы, обитающие на болоте.

3. Какие типы связей между популяциями поддерживают структуру биоценоза? Покажите их на примере биоценоза смешанного леса.

В биоценозе между популяциями возникают трофические, топические, форические и фабрические связи.

Биогеоценоз смешанного леса насчитывает большое количество видов растительной и животной жизни. Виды растений измеряются сотнями, а животных – тысячами. Растения – главный компонент биоценоза, из-за их значительного разнообразия возникает конкуренция за среду обитания: свет, воду, минеральные элементы. Вырабатывается приспособляемость к условиям, которая проявляется в ярусности – наиболее светолюбивые тянутся наверх, к солнцу, также, как это происходит в лиственных лесных массивах. Напочвенный покров состоит из мхов, лишайников, папоротников. Грибы – шляпочные и трутовики. Часто встречаются муравейники. Пищевые связи смешанного леса очень разнообразные и сложные. Большое количество органического вещества порождает множество видов животных, способных его потреблять. Это могут быть простейшие, а могут быть высшие позвоночные – птицы и млекопитающие. Растительноядные становятся добычей хищников: волка, лисы, куньих. Позвоночные – основой питания для паразитов.

2. Сложные вопросы.

1. В какие связи вступают азотфиксирующие бактерии, находящиеся в клубеньках бобовых растений; омела, произрастающая на тополе?

Бактерии, находящиеся в клубеньках бобовых растений, являются примером трофической связи. Омела, произрастающая на тополе, примером топической связи.

2. Установите типы связей, в которые вступают популяции перечисленных пар видов:

а) лягушки и кузнечики; Трофические

б) лишайники и деревья; Топические

в) мальки рыб и медузы; Топические

г) лианы и деревья; Топические

д) осины и подосиновики; Топические

е) птицы и семена рябины; Форические

ж) медведи и клещи; Форические

з) муравьи и лесной опад. Фабрические

3. Объясните экологический смысл пословиц. О каких типах связей в них идет речь?

1. Мужик березу рубит, а щепа по грибам да ягодам бьет.

2. Лиса с зайцем дружно не живут.

3. Ты посей рожь — васильки сами взойдут.

4. Коли тесно, так и курица курицу с насеста сталкивает.

5. На то и щука в море, чтоб карась не дремал.

1) Береза — растение, дающее возможность для развития в его корнях и рядом со стволом грибов (грибницы используют корни для выживания) и кустов (берёза привлекает насекомых для опыления, а те заодно опыляют и кусты). Топические

2) Лиса является хищником и консументом второго порядка, а заяц — травоядным животным и консумент первого порядка. Заяц находиться на одну ступень ниже лисы в пищевой цепи, он её добыча. Трофические

3) Там, где посеют рожь — практически всегда всходит василёк. Изначально данные растения помогали друг другу — василёк привлекал к неяркой и непривлекательной ржи насекомых для опыления, а рожь давала хилому цветку возможность для подпитки из её относительно мощных корней. Трофические

4) Курица сталкивает другую курицу с насеста в условиях дефицита пространства. То есть происходит борьба за ресурсы, которых не хватает, среди представителей организмов, относящихся к одному виду. Это внутривидовая борьба за выживание.

5) Карась — это рыба мелкая, которая является частой добычей щуки. Однако, кроме того, они в некотором роде конкурируют за некоторые из видов более мелкой добычи. Так что здесь речь может идти о трофических связях, а также о межвидовой борьбе за выживание.

Источник

Экология СПРАВОЧНИК

Информация

Биоценозы

Биоценоз — совокупность совместно обитающих популяций разных видов микроорганизмов, растений и животных. Термин «биоценоз» впервые применил Мебиус (1877), изучая группу организмов устричной банки, т. е. с самого начала это сообщество организмов было ограничено неким «географическим» пространством, в данном случае границами отмели. В дальнейшем это пространство было названо биотопом, под которым понимаются условия окружающей среды на определенной территории: воздух, вода, почвы и подстилающие их горные породы. Именно в этой окружающей среде существуют растительность, животный мир и микроорганизмы, составляющие биоценоз.[ . ]

Биоценоз — это надорганизменная система, состоящая из трех компонентов: растительности, животных и микроорганизмов. В такой системе отдельные виды, популяции и группы видов могут заменяться соответственно другими без особого ущерба для содружества, а сама система существует за счет уравновешивания сил антагонизма между видами. Стабильность сообщества определяется количественной регуляцией численности одних видов другими, а его размеры зависят от внешних причин — от величины территории с однородными абиотическими свойствами, т. е. биотопа. Функционируя в непрерывном единстве, биоценоз и биотоп образуют биогеоценоз, или экосистему. Границы биоценоза совпадают с границами биотопа и, следовательно, с границами экосистемы. Биотическое сообщество (биоценоз) — это более высокий уровень организации, чем популяция, которая является его составной частью. Биоценоз обладает сложной внутренней структурой. Выделяют видовую и пространственную структуры биоценозов.[ . ]

Биоценоз почвы слагается из бактерий, грибов, водорослей и животных (простейших и беспозвоночных). Микробное население почвы имеет двоякое происхождение. Оно состоит из бактериальной флоры сточной жидкости п из бактериальной флоры самой почвы. Обе эти группы микробов вступают между собой в сложные антагонистические и симбиотические взаимоотношения. Часть микробов погибает, а большинство приспосабливается к новым условиям и активно окисляет загрязняющие воду вещества.[ . ]

Биоценоз практически полностью перерождается. В особо тяжелых случаях вода приобретает цвет и консистенцию горохового супа, неприятный гнилостный запах: жизнь аэробных организмов исключена» (Соловьев, 1987).[ . ]

Биоценозы слагаются из определенных экологических групп организмов, выражающих экологическую структуру сообщества. Экологические группы организмов, занимая сходные экологические ниши, в разных биоценозах могут иметь разный видовой состав. Так, на увлажненных территориях доминируют гигрофиты, в сухих аридных условиях — склерофиты и суккуленты. Отражает экологическую структуру биоценоза и соответствие групп организмов, которые объединяются сходным типом питания, (рис.[ . ]

Биоценоз — совокупность популяций, которая функционирует в определенном пространстве абиотической среды — биотопе.[ . ]

Биоценоз — взаимосвязанная совокупность всех живых существ, населяющих более или менее однородный участок суши или водоема, характеризуемая определенными отношениями между организмами и приспособленностью к условиям окружающей среды.[ . ]

Биоценоз — это совокупность представителей растительного (фитоценоз), животного (зооценоз) мира и мщ4а микроорганизмов (микробоценоз). Все компоненты экотопа и биогеоценоза тесно связаны между собой, проявляют сложное и многостороннее взаимовлияние. Примерами биогеоценозов могут быть пруд, луг, смешанный или однопородный лес. На уровне биогеоценоза происходят все процессы трансформации энергии и вещества в биосфере. Не случайно академик С. С. Шварц назвал биогеоценоз «машиной по трансформации вещества и энергии». Преобразующая антропогенная деятельность направлена прежде всего именно на биогеоценозы (экосистемы).[ . ]

Биоценоз — совокупность животных, растений и микроорганизмов, населяющих участок среды обитания с более или менее однородными условиями жизни.[ . ]

Биоценоз («биос» — жизнь, «ценоз» — сообщество, Карл Мебиус, 1877) — весь комплекс совместно живущих и связанных друг с другом видов. Биоценозы, как и популяции, — это надорганизменный уровень организации ЖИЗНИ.[ . ]

Виды в биоценозе образуют и определенную пространственную структуру, особенно в его растительной части — фитоценозе. Прежде всего четко определяется вертикальное ярусное строение в лесах умеренного и тропического поясов. Например, в широколиственных лесах можно выделить 5—6 ярусов: первый —деревья первой величины (дуб, липа, вяз); второй — деревья второй величюш. (рябина, яблоня, груша, черемуха и др.); третий — подлесок кустарниковый (крушина, жимолость, бересклет и др.); четвертый состоит из высоких трав, а пятый и шестой, сстветственао, из более низких трав (рис. 4.2). Ярусность позволяет растениям более полно использовать световой поток — в верхних ярусах светолюбивые, в нижних — теневыносливые и, в самом визу, улавливают остаток света тенелюбивые растения. Ярусность выражена и в травянистых сообществах, но не столь явно, как в лесах.[ . ]

Термин «биоценоз» был предложен в 1877 г. Мебиусом. Под биоценозом он понимал «объединение живых организмов, соответствующее по своему составу, числу видов и особей некоторым условиям среды; объединение, в котором организмы связаны взаимной зависимостью и сохраняются благодаря размножению в определенных местах. Если бы одно из условий отклонилось на некоторое время от обычной средней величины, изменился бы весь биоценоз. Биоценоз также претерпел бы изменения, если бы число особей данного вида увеличивалось или уменьшалось благодаря деятельности человека, или же один вид полностью исчез из сообщества, или наконец в его состав вошел новый».[ . ]

Выделяя биоценоз в самостоятельный объект исследования, не следует забывать об условности такого вычленения части из природного целого, так как сообщество растений и животных без окружающей среды, т. е. неживой природы, существовать не может. Биоценоз со средой своего обитания формирует природный комплекс — биогеоценоз (БГЦ). Примеры биогеоценозов: лес — лесной биогеоценоз, т. е. лесные растения, животные, микроорганизмы, почва, вода, воздух и т. д.; озеро во всей своей совокупности — озерный биогеоценоз.[ . ]

Компоненты биоценоза и их абиотическое окружение настолько тесно связаны между собой, что образую > единство, для которого А.Г. Тенсли в 1935 г. предложил термин «экосистема»; в современной экологии соответствующий раздел называется учением об экосистемах. В отечественной и немецкой литературе распространено представление о биогеоценозе, введенное В.Н. Сукачевым. Биогеоценоз — единство биоценоза и биотопа, приуроченного к определенному участку земной поверхности, тогда как экосистема — более широкое понятие.[ . ]

Формирование биоценозов очистных сооружений — процесс достаточно длительный, протекающий практически независимо от условий проведения очистки. Заселение очистных сооружений,работающих под открытом небом, происходит постоянно. Микрофлора, содержащаяся в воде, воздухе, земле, при попадании в очистные сооружения вступает в конкуренцию за субстрат с представителями находящихся там других форм микроорганизмов. В первую очередь в биологических системах накапливаются микроорганизмы, которые способны утилизировать данное органическое соединение или несколько органических соединений с большей скоростью и при более низких концентрациях. Особое место при этом занимает способность группы микроорганизмов образовывать совместные популяции, объединенные общей оболочкой. При работе очистных сооружений накапливаются микроорганизмы, возвращаемые в азротенки из вторичных отстойников. Адаптация активного ила происходит постоянно, возникают все новые и новые формы микроорганизмов, способные утилизировать данный спектр загрязнений.[ . ]

Основными компонентами биоценоза являются три группы организмов: растения, животные и микробы.[ . ]

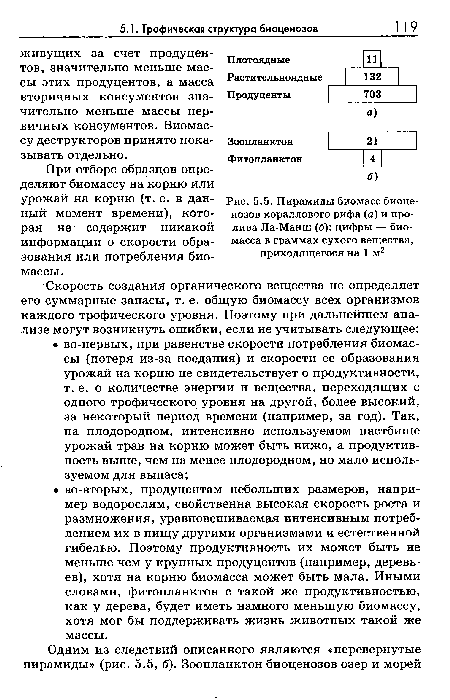

| Пирамиды биомасс биоценозов кораллового рифа (а) и пролива Ла-Манш (б) |  |

Ярусное строение наземных биоценозов тесно связано с их функциональной активностью. Так, пастбищные пищевые цепи преобладают в надземной части биоценозов, а детритные — в подземной. В водных экосистемах крупномасштабная вертикальная структура задается в первую очередь абиотическими условиями. Определяющими факторами являются градиенты освещенности, температуры, концентрации биогенов и т. п. На значительных глубинах усиливается влияние гидростатического давления. В донных биоценозах важны состав грунтов, гидродинамика придонных течений. Особенности вертикальной структуры выражаются в видовом составе, смене доминирующих видов, показателях биомассы и продуктивности. Фотосинтезирующие водоросли преобладают в верхних, хорошо освещенных горизонтах, что формирует вертикальные потоки вещества и энергии в направлении глубоководных биоценозов, жизнь которых основывается на привнесенной органике.[ . ]

Основным элементом аэробного биоценоза является бактериальная клетка. В клетке происходят разнообразные многоэтапные процессы трансформации органических веществ. В составе биоценоза имеются бактерии, которые способны потреблять только определенные углеводороды или аминокислоты. Наряду с этим имеется большое число бактерий, участвующих в нескольких этапах разложения органического вещества. Они могут использовать сначала белки, а затем углеводы, окислять спирты, а затем кислоты или спирты и альдегиды и т. д. Одни виды микробов могут вести распад органического вещества до конца, например до образования углекислого газа и воды, другие только до образования промежуточных продуктов. По этой причине при очистке сточных вод дают необходимый эффект не отдельные культуры микроорганизмов, а их естественный комплекс, включая и более высокоразвитые виды [Роговская Ц. И., 1967 г.].[ . ]

Видовой состав и насыщенность биоценоза зависят от условий среды. На Земле существуют как резко обедненные сообщества полярных пустынь, так и богатейшие сообщества тропических лесов, коралловых рифов и т. п. Самыми богатыми по видовому разнообразию являются биоценозы влажных тропических лесов, в которых одних растений фитоценоза насчитываются сотни видов.[ . ]

Поскольку экологическая ниша в биоценозе не может пустовать, экологическое дублирование происходит обязательно. Действительно, копытных в степи сменяют грызуны, а в ряде случаев растительноядные насекомые. При отсутствии хищников на водоразделах южного Сахалина в зарослях бамбука их роль выполняет серая крыса.[ . ]

В результате жизнедеятельности биоценоза метантенка происходит снижение концентрации органических загрязнений в отходах или сточных водах с одновременным образованием биогаза. В состав биогаза входят метан и диоксид углерода, общее количество л процентное соотношение компонентов биогаза во многом определяется исходным составом сбраживаемой среды. Так, при распаде 1 г жироподобньге веществ в среднем образуется 1200 мл газа состава, в %: СН4 — 68, СОг- 32.[ . ]

Экологические сукцессии. Развитие биоценозов, при котором имеет место замещение во времени одного сообщества другим, называют экологической сукцессией» (от лат. ис е ю — преемственность) (И.А. Шилов, 2000, с. 432). По времени осуществления сукцессии, как правило, длятся годами и десятилетиями, хотя во временных водоемах сукцессии осуществляются с удивительной скоростью. Установлены и вековые изменения экосистем, которые отражают эволюцию биосферы.[ . ]

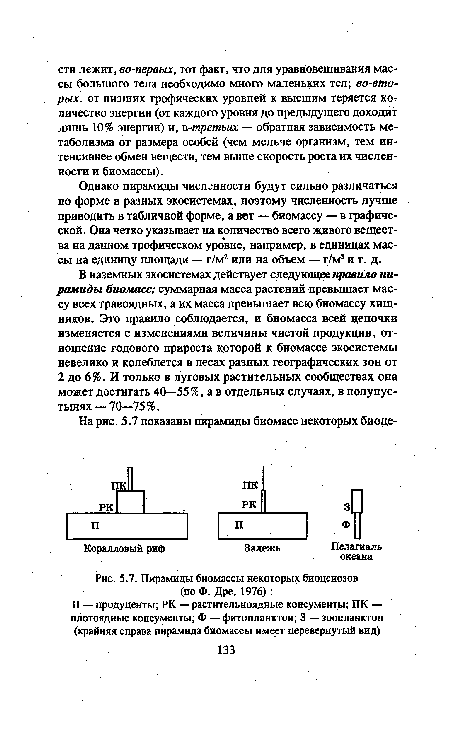

| Пирамиды биомассы некоторых биоценозов (по Ф. Дре, 1976) |  |

Произошло и смешение понятий «сообщество» и «биоценоз». Первое объединение может состоять из одних продуцентов (фитоценоз), кон-сументов (зооценоз) или микроорганизмов (микробиоценоз). Биоценоз же в классическом понимании — системно-функциональная совокупность продуцентов, консументов и редуцентов, т. е. экологически многокомпонентное образование (таков даже биоценоз мышиной норы или болотной кочки). Видимо, термин «синэкология» целесообразно сохранить за экологией сообществ, а экологию биоценозов называть биоценологией. Учение о биосфере — биосферология, а учение о среде формирования биосферы — глобальная экология, или экосферология.[ . ]

Правило взаимоприспособленности организмов в биоценозе К. Мебиуса — Г. Ф. Морозова: виды в биоценозе приспособлены друг к другу настолько, что их сообщество составляет внутреннее противоречивое, но единое и взаимно увязанное системное целое.[ . ]

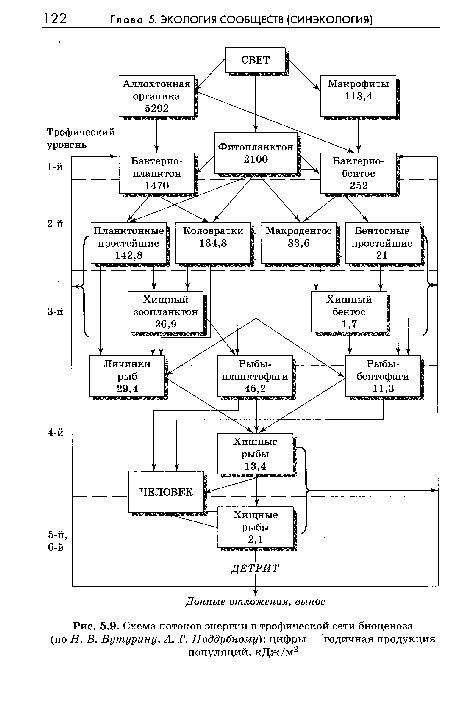

| Схема потоков энергии в трофической сети биоценоза (по Н. В. Бутурину, А. Г. Поддубному) |  |

Важнейшим признаком структурной характеристики биоценозов является наличие границ сообществ. Вместе с тем следует отметить, что они весьма редко бывают четкими. Как правило, соседние биоценозы постепенно переходят один в другой. И как результат, образуются обширные пограничные, или переходные зоны, отличающиеся особыми условиями (рис. 11.18).[ . ]

В искусственной среде ферменного биогеоценоза формируется биоценоз, отличный от коренного, природного. Основной компонент биоценоза — популяция сельскохозяйственных млекопитающих и птиц. Как доминанты-эдификаторы сельскохозяйственные животные во многом определяют микроклимат (зооклимат) в животноводческом помещении и, таким образом, косвенно влияют на формирование и развитие ферменного биоценоза. Растительный мир биоценоза составляют главным образом разные виды микрофлоры, иногда болезнетворной (патогенной) для животных («хлев-ная микрофлора»). Фауна сообщества может быть представлена разными видами животных. Некоторые из них являются возбудителями (например, патогенные гельминты) и переносчиками заразных болезней сельскохозяйственных животных (например, голуби, мыши, крысы).[ . ]

Сезонная цикличность выражается в том, что на определенный период из биоценоза «выпадают» группы животных и даже целые популяции, впадающие в спячку, в период диапауз или оцепенений, при исчезновении однолетних трав, опаде листвы и т. п. Это в слабой форме выражено даже во влажных тропических лесах.[ . ]

На третьем этапе проводится восстановление естественных растительных биоценозов или создание культурных фитоцинозов. практикуется посев многолетних растений.[ . ]

В основе интенсивных способов лежит деятельность активного ила или биопленки, т.е. естественно возникшего биоценоза, формирующегося на каждом конкретном производстве в зависимости от состава сточных вод и выбранного режима очистки. Формирование биоценоза — процесс достаточно длительный и идущий постоянно в ходе очистки сточной воды в промышленных аппаратах — аэротенках или биофильтрах.[ . ]

Пока нет четкого ответа, какие рыбы, ракообразные, птицы, млекопитающие могут существовать в возникающем теперь биоценозе в связи с происходящим изменением видового состава обитателей морей и океанов. При этом всего 100 г нефтепродуктов, попадая в воду, делают У тыс. л чистой воды непригодной для употребления. В некоторых случаях самоочищение загрязненных нефтепродуктами акваторий происходит сравнительно быстро; этому способствует дисперсия нефти под действием ветра и течений.[ . ]

Самым фундаментальным способом отражения связей между организмами разных трофических уровней и функциональной организации биоценозов является пирамида энергий, в которой размер прямоугольников пропорционален энергетическому эквиваленту в единицу времени, т. е. количеству энергии (на единицу площади или объема), прошедшей через определенный трофический уровень за принятый период (рис. 5.7). К основанию пирамиды энергии можно обоснованно добавить снизу еще один прямоугольник, отражающий поступление энергии Солнца.[ . ]

Одним из наиболее удачных и наглядных примеров классических экологических пирамид служат пирамиды, изображенные на рис. 5.8. Биоценоз» состоит из мальчика, питающегося только телятиной, и телят, которые едят исключительно люцерну.[ . ]

Экосистема — совокупность организмов и неорганических компонентов, в которой может поддерживаться круговорот вещества. Любая экосистема включает живую часть — биоценоз и его физическое окружение. Более мелкие экосистемы входят в состав все более крупных, вплоть до общей экосистемы Земли — биосферы. Экосистема может обеспечить круговорот вещества только при наличии четырех составных частей: запасов биогенных элементов, продуцентов, консументов и редуцентов.[ . ]

Сопоставляя строение различных природных единств, изучаемых учеными разного профиля, можно видеть, что они состоят из различного числа основных компонентов. Фитоценоз состоит только из растений сообщества, биоценоз — из фитоценоза и зооценоза, биогеоценоз — из фитоценоза, зооценоза, воды и атмосферы. Природный территориальный комплекс, по Солнцеву, является полным природным единством и слагается из всех пяти основных компонентов природы, то есть кроме атмосферы, воды, растений и животных в его состав входит литогенная основа, под ведущим воздействием которой он развивается. Поэтому H.A. Солнцев и называл ПТК «полными» единствами в отличие от «частных», которые включают лишь часть компонентов природы.[ . ]

Г.Ф. Морозов считал, что лесообразователи неравнозначны по «силе» при формировании леса. Условия местопроизрастания формируются при взаимодействии климата, рельефа и почвенно-геологических условий, а насаждения и биоценозы являются производными от них. Он писал: «Природа пород, образующих насаждение, и свойства этих сложных образований суть факторы лесообразования — функциональные, зависящие от третьего или основного — условий местопроизрастания». Г.Ф. Морозов делает различие между функциональными и основными лесообразователями и придает последним доминирующее значение. Отсюда следует важнейшее методическое указание: при выявлении типов насаждений смотреть одновременно на лесное сообщество, рельеф и почвенно-геологические условия.[ . ]

Живые организмы для своего существования должны постоянно пополнять и расходовать энергию. В пищевой (трофической) цепи, сети и экологических пирамидах каждый последующий уровень, условно говоря, поедает предыдущее звено, используя его для построения своего тела. Трофоэнергети-ческие связи сообщества растений и животных в виде упрощенной схемы потоков на примере биоценоза Рыбинского водохранилища приведены на рис. 5.9.[ . ]

Не менее важно восстанавливать земли при строительстве магистральных трубопроводов. При проведении этих работ, особенно земляных, нарушается растительный покров почвы, играющий важную противозрозионную и экологическую роль в природе. Разрушение растительного покрова, в свою очередь, — причина возникновения эрозии. Особенно легко поддаются разрушительному действию эрозии тундровые биоценозы в районах Западной Сибири, где нарушение мохового покрова обычно вызывает оттаивание грунтов и образование озер, болот и др. Поэтому в тундровой зоне трубопроводы, во избежание оседания, сооружаются на свайных опорах. При сооружении трубопроводов в районах, подверженных эрозии, ВНИИСТ для сохранения земельных угодий рекомендует сооружать перемычки в траншеях на затяжных склонах и на подходах к переходам, водоотводные канавы и валики, обеспечивающие перехват поверхностных вод, укреплять дно, склоны оврагов и балок, а также береговых участков водоемов и водостоков. Для укрепления рекомендуется использовать посев травы, одерновку, травяные ковры, укрепление грунтами, глиной, глинобетоном и др.[ . ]

Иначе говоря, если энергия при переходе на более высокий уровень экологической пирамиды десятикратно теряется, то накопление ряда веществ, в том числе токсичных и радиоактивных, примерно в такой же пропорции увеличивается, что впервые было обнаружено в 50-х годах на одном из заводов комиссией по атомной энергии в штате Вашингтон. Явление биотического накопления нагляднее всего демонстрируют устойчивые радионуклиды и пестициды. В водных биоценозах накопление многих токсичных веществ, в том числе хлорорга-нических пестицидов, коррелируется с массой жиров (липидов), т. е. явно имеет энергетическую подоснову.[ . ]

Любая экосистема — это прежде всего топографическая единица (территория или объем). Участок среды обитания живых организмов экосистемы, характеризующийся определенными экологическими условиями, называется биотоп. Биотоп — это абиотический компонент экосистемы. Экологические условия биотопа могут различаться как по характеру среды: суша, водоем, болото, пустыня, лес и т.д., так и по физико-химическим параметрам климата: температуре, давлению, влажности, ветрам и г.д. Биотическую часть экосистемы составляет биоценоз — сообщество живых организмов, населяющих участок среды обитания с определенными экологическими условиями (биотоп).[ . ]

Второй этап — оформление экологии в самостоятельную отрасль знаний (после 60-х гг. XIX в.). Начало этапа ознаменовалось выходом работ русских ученых К. Ф. Рулье (1814—1858), Н. А. Северцова (1827—1885), В. В. Докучаева (1846—1903), впервые обосновавших ряд принципов и понятий экологии, которые не утратили своего значения и до настоящего времени. Не случайно поэтому американский эколог Ю. Одум (1975) считает В. В. Докучаева одним из основоположников экологии. В конце 70-х гг. XIX в. немецкий гидробиолог К. Мебиус (1877) вводит важнейшее понятие о биоценозе как о закономерном сочетании организмов в определенных условиях среды.[ . ]

И. И. Дедю в словаре приводит 50 научных законов (плюс 3 закона Менделя и 4 — Б. Коммонера), 38 правил (плюс 2 правила Бейерника) и 36 принципов, связанных с экологией. Таким образом, их 124 плюс 9 дополнительных, всего 133 обобщения. В «Природопользовании» я сформулировал 60 обобщений на уровне закона (плюс те же 4 закона экологии Б. Коммонера, 3 закона К. Рулье, 3 закона системы «хищник — жертва» и ряд следствий из перечисленных законов), 28 обобщений, названных правилами (к ним прибавлены следствия из этих правил), и 23 статьи посвящены принципам экологии и природопользования (плюс 4 принципа связей биотоп — биоценоз и столько же принципов видового обеднения). Общее число отдельных статей 111, несколько дополнительных статей, включающих 18 обобщений и около 20 следствий. Таким образом, получается 129 теорем и два десятка следствий. Общие числа констатаций в обоих словарях примерно совпадают. Однако сами приводимые закономерности полностью друг друга не перекрывают. Их общее число достигает 250. Материал налицо. Остается лишь структурно и логически обобщить весь массив теоретического знания. Это я и попытался сделать в последующих параграфах главы. Насколько в повествовании удалось избежать хаоса, пусть судит читатель.[ . ]

Экология изучает преимущественно ге системы, которые расположены в правой части приведенного спектра, т. е. системы выше уровня организмов. Термин популяция (от лат. populus — народ), первоначально применявшийся для обозначения групп людей, в экологии приобрел более широкое значение и относится к группе особей любого вида организмов. Точно так же сообщество в экологическом смысле (иногда говорят «биотическое сообщество») включает все популяции, занимающие данную площадь. Сообщество и неживая среда функционируют совместно как экологическая система, или экосистема. Сообществу и экосистеме приблизительно соответствуют часто употребляемые в европейской и русской литературе термины биоценоз и биогеоценоз1. Самая крупная и наиболее близкая к идеалу «самообеспечения» биологическая система, известная нам, — это биосфера, или экосфера; она включает все живые организмы Земли, находящиеся во взаимодействии с физической средой Земли, в результате чего эта система, через которую проходит поток энергии от мощного ее источника, Солнца, и которая переизлучает в космическое пространство, поддерживается в состоянии устойчивого равновесия.[ . ]

Термин «экосистема» введен в экологию английским ботаником А. Тенсли (1935). Понятие экосистемы не ограничивается какими-то признаками ранга, размера, сложности или происхождения. Поэтому оно приложимо как к относительно простым искусственным (аквариум, теплица, пшеничное поле, обитаемый космический корабль), так и к сложным естественным комплексам организмов и среды их обитания (озеро, лес, океан, экосфера). Различают водные и наземные экосистемы. Все они образуют на поверхности планеты густую пеструю мозаику. При этом в одной природной зоне встречается множество сходных экосистем — или слитых в однородные комплексы, или разделенных другими экосистемами. Например, участки лиственных лесов, перемежающиеся хвойными лесами, или болота среди лесов и т.п. В каждой локальной наземной экосистеме есть абиотический компонент — биотоп, или экотоп, — участок с одинаковыми ландшафтными, климатическими, почвенными условиями и биотический компонент — сообщество, или биоценоз, — совокупность всех живых организмов, населяющих данный биотоп. Биотоп является общим местообитанием для всех членов сообщества. Биоценозы состоят из представителей многих видов растений, животных и микроорганизмов. Практически каждый вид в биоценозе представлен многими особями разного пола и возраста. Они образуют популяцию (или часть популяции) данного вида в экосистеме.[ . ]

Источник