Степные зоны субтропических поясов

Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия . 1969—1978 .

Полезное

Смотреть что такое «Степные зоны субтропических поясов» в других словарях:

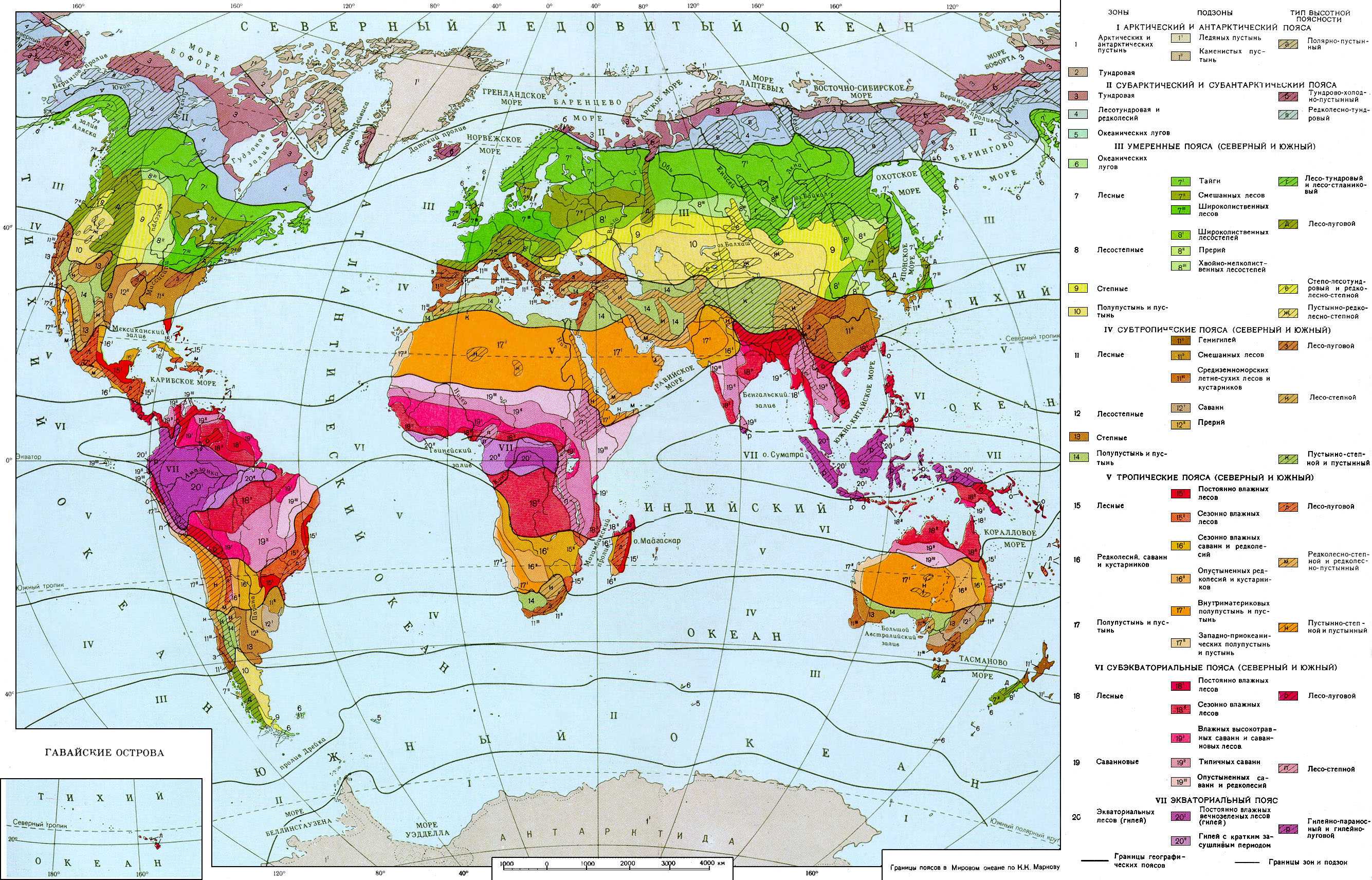

Степные зоны — природные зоны, в естественных ландшафтах которых преобладали степи. Распространены в умеренных и субтропических поясах Северного и Южного полушарий. В настоящее время значительная часть территории С. з. распахана. См. Степные зоны… … Большая советская энциклопедия

СТЕПНЫЕ ЗОНЫ — природные зоны умеренных и субтропических поясов Северного и Южного полушарий, в естественных ландшафтах которых преобладали степи; ныне большая часть территории распахана … Большой Энциклопедический словарь

степные зоны — природные зоны умеренных и субтропических поясов Северного и Южного полушарий, в естественных ландшафтах которых преобладали степи; ныне большая часть территории распахана. * * * СТЕПНЫЕ ЗОНЫ СТЕПНЫЕ ЗОНЫ, природные зоны умеренных (см. УМЕРЕННЫЕ… … Энциклопедический словарь

Зоны физико-географические — природные зоны суши, крупные подразделения географической (ландшафтной) оболочки Земли, закономерно и в определенном порядке сменяющие друг друга в зависимости от климатических факторов, главным образом от соотношения тепла и влаги. В… … Большая советская энциклопедия

Лесостепные зоны — географические зоны, в естественных ландшафтах которых чередуются степные и лесные участки. Л. з. распространены в умеренном и субтропических поясах. См. Лесостепные зоны умеренного пояса, Лесостепные зоны субтропических поясов … Большая советская энциклопедия

СССР. Физико-географические зоны — Территория СССР лежит в 4 географических поясах: арктическом, где расположена зона арктических пустынь; субарктическом с зонами тундры и лесотундры; умеренном с зонами тайги, смешанных и широколиственных лесов (их можно рассматривать и… … Большая советская энциклопедия

лесостепные зоны — природные зоны умеренных и субтропических поясов, в естественных ландшафтах которых чередуются степные и лесные участки. * * * ЛЕСОСТЕПНЫЕ ЗОНЫ ЛЕСОСТЕПНЫЕ ЗОНЫ, природные зоны умеренных (см. УМЕРЕННЫЕ ПОЯСА) и субтропических (см. СУБТРОПИЧЕСКИЕ… … Энциклопедический словарь

ЛЕСОСТЕПНЫЕ ЗОНЫ — природные зоны умеренных и субтропических поясов, в естественных ландшафтах которых чередуются степные и лесные участки … Большой Энциклопедический словарь

Степи — тип растительности, представленный сообществами из засухо и морозоустоичивых многолетних травянистых растений с господством дерновинных злаков, реже осок и луков. С. связаны преимущественно с чернозёмами и каштановыми почвами и засушливым … Большая советская энциклопедия

Северная Америка — I. Общие сведения С. А. материк в Западном полушарии. Крайние точки: на С. мыс Мерчисон (71°50 с. ш.), на З. мыс Принца Уэльского (168° з. д.), на В. мыс Сент Чарлз (55°40 з. д.). На Ю. соединяется с Южной Америкой, граница с… … Большая советская энциклопедия

Источник

Экология СПРАВОЧНИК

Информация

субтропическая степь

В субтропическом поясе выделяют следующие основные группы почв: почвы влажных лесов, сухих лесов и кустарников, сухих субтропических степей и низкотравных полусаванн, а также субтропических пустынь.[ . ]

Разновидности по Бергу: 1) климат субтропических степей с уменьшенным количеством зимних осадков: в северной Африке, по западной и восточной окраине Аравии, в Месопотамии, внутри Малой Азии, в южном Иране, по южной окраине Австралийской пустыни; 2) С. К. с прохладным летом: побережья штатов Калифорнии, Орегона и Вашингтона, среднее Чили, юг Австралии, мыс Доброй Надежды.[ . ]

Растительность сероземов определяют как субтропические степи, или низкотравные полусаванны (Л. Е. Родин). Эта растительность возникла в процессе усилившейся с плиоцена арид-ности климата в связи с поднятием горных систем Средней и Центральной Азии. В ее составе преобладают злаки, весьма характерны гигантские зонтичные (ферула). В период весеннего увлажнения бурно вегетируют эфемеры и эфемероиды — мятлики, тюльпаны, маки и др. Соответственно смене влажной и кратковременной весенней фазы сухой и длительной летней резко меняется растительность. Весной характерны яркие и пышные, но кратковременные ассоциации эфемеров, летом — устойчивые на протяжении всего жаркого периода ассоциации ксерофитов.[ . ]

Серо-коричневые почвы развиваются в зоне сухих субтропических степей. Вместе с коричневыми почвами сухих субтропических лесов и кустарников (без горных) они занимают 2,3 млн га, или 0,1 % площади почвенного покрова СССР.[ . ]

Растительный покров представлен кустарниковыми субтропическими степями чаще с зимне-весенней вегетацией, так как зима теплая, обычно бесснежная, а лето продолжительное, жаркое и сухое.[ . ]

На высоких плато различаются следующие типы климатов: климат полярных плато, климат высоких степей и полупустынь умеренного пояса, тибетский тип климата, климат высоких субтропических степей (иранский), климат тропических плато (высоких саванн).[ . ]

Генетические особенности коричневых почв связаны с условиями биологического круговорота веществ, складывающегося в сухих субтропических лесах. Из наиболее важных его сторон следует отметить высокую продуктивность лесов по сравнению с травянистой (полынно-злаковой) растительностью сухих субтропических степей, большую зольность опада дубовых и грабовых лесов, высокое содержание в золе щелочноземельных оснований и полуторных окислов, нейтрализующих кислые растворы гумусовых веществ, образующихся при -разложении лесного опада.[ . ]

Источник

И кустарников

Коричневые почвы сухих субтропических лесов

Почвы тропического и субтропического поясов

В субтропическом поясе выделяют следующие основные группы почв

· Почвы влажных лесов

· Почвы сухих лесов и кустарников

· Сухих субтропических степей и низкотравных полусаванн

Красноземы и желтоземы влажных субтропиков. Широко развиты в восточной Азии (Китай, Япония) на Ю.В. США – Флорида и южные штаты. На побережье Черного моря (Аджария), Каспий ( Лепкорань ). Климат. Осадков выпадает от 1 до 3 тыс. мм в год мягкая зима и умеренно жаркое лето. Среднегодовая t 14 0 С.

Растительность представлена грабом, дубом, каштаном, можжевельником. Биомасса субтропических лесов превышает 4000 ц. с га.

Почвообразующими породами красноземов являются кора выветривания идет накопление Al и Fe обогащенных каолинитом. За счет чего определяется цвет почв.

Классификация красноземов. Типичные (занимают покатые склоны) и оподзоленные (развиваются на пологих склонах, в наличии имеется горизонт А2 гумуса содержится от 4 до 9%, рН 4,2-4,5 ).

Желтоземы формируются в более сухих условиях имеют палево-желтый цвет. В сельском х-ве эти почвы используют для выращивания чая, цитрусовых, винограда, фруктов, овощей.

Бруноземы влажной субтропической почвы. Эти почвы близки к черноземовидным. Встречаются в северной и южной Америках в пределах влажной субтропической пампы. Развиваются на базальтовых метоморфических и выветренных породах. Рельеф равнинный. Климат теплый равномерно увлажненный (500-1400 мм в год). Бруноземы подразделяются на типичные, выщелоченные, и красноватые.

В условиях переменно-влажного субтропического климата формируются коричневые почвы под сухими лесами и кустарниками (дуб, лавр, древовидный можжевельник, боярышник). Количество осадков (600-700 мм в год) выпадают в ноябре по март. Почвообразующие породы представлены четвертичными отложениями, элювием известняков и доломитов.

Мощность А1– 60-70 см гумуса содержится 4-6%.

Коричневые почвы подразделяются на 3 подтипа

1. Коричневые выщелоченные вскипают ниже А1 на глубине 80-110см, развиваются в наиболее увлажненных районах.

2. Коричневые типичные – вскипают в горизонте В.

3. Коричневые карбонатные — характеризуются карбонатностью по всему профилю. Они приурочены к наиболее аридным зонам. Коричневые почвы отличаются высоким плодородием. Выращивают виноград, плодовые деревья, оливки.

Сероземы сухих субтропиков представлены в предгорьях хребтов средней Азии. Годовое количество осадков 500-600мм в год летом t 0 достигает 30 0 С, зимой 1-2 0 С. Растительность определяет субтропические степи и низкотравные полусаванны (злаки, гигантские зонтичные — ферула, эфемеры-мятлики, маки, тюльпаны).

Почвообразующими породами являются лессы. На орошаемых почвах выращивают хлопок, рис, бахчевые, виноград.

Почвы тропического пояса. В этом поясе наиболее распространены красно-желтые ферралитные почвы постоянно влажных тропических лесов до красно-бурых почв средних саванн и почв тропических пустынь. Почвы постоянно влажных тропических лесов имеют окраску красных и желтых тонов. Они расположены на территории Ю. Америки ,Африки, Мадагаскаре, Цейлоне и в Австралии.

Климат характерен высокими температурами и большим количеством осадков (более 10000 мм ). Тропические леса обладают огромной биомассой (5000ц. с га до 17000ц с га). Большая часть опада разрушается благодаря интенсивной д-ности микроорганизмов.

Почвообразующие породы — это извержение, эфузивные или осадо-метоморфические. Образуются в процессе почвообразования гидроокислы железа. Содержание гумуса от 3-10 % рН от 5.5 до 6.5. в области влажных лесов большую площадь занимают почвы тропических болот.

Почвы высокотравных саванн. Характерной чертой является чередование дождевых и сухих периодов при среднегодовом количестве 1000-1500 мм. Красные и желтые почвы формируются на древних карах выветривания. Они сильно обогащены гидроокислами. Содержание гумуса 2-4%. Эти почвы достаточно плодородны и используются для выращивания сахарного тростника, кофе, цитрусовых, и многих культур.

Лекция 15 (2 часа)

Источник

Почвы субтропического пояса

1. Почвы влажных субтропических лесов.

2. Почвы сухих (ксерофитных) субтропических лесов и кустарников.

3. Почвы полупустынь и пустынь субтропического пояса.

Почвы влажных субтропических лесов.Почвы влажных субтропических лесов – красноземы и желтоземы распространены в субтропиках Восточной Азии (Китай и Япония), на юго-востоке США (Флорида и соседние южные штаты), Черноморском побережье Кавказа, побережье Каспийского моря (Ленкорань).

Особенности факторов почвообразования. Красноземы и желтоземы формируются в условиях теплого и влажного климата, с мягкой зимой и умеренно жарким летом. В течение всего года температура выше 0ºC. Средняя температура июля составляет +21-23ºC, а средняя температура января +5-7ºC. Сумма активных температур составляет 3000-4000ºC. Тип теплового режима почвы – непромерзающий. Среднегодовое количество осадков составляет 1000-3000 мм в год с максимумом зимой и осенью. Часто осадки носят ливневый характер. Коэффициент увлажнения больше 1, тип водного режима почв – промывной.

Почвообразующей породой красноземов является красноцветная кора выветривания изверженных пород, которая содержит большое количество гидроксидов железа Fe (III), имеющих прочную связь с глинистыми частицами. Желтоземы формируются на кислых глинистых продуктах выветривания метаморфических и осадочных пород.

Почвы влажных субтропиков формируются в условиях расчлененного рельефа. При этом красноземы приурочены к холмистым предгорьям и низким горам (до 600 м), а желтоземы занимают преимущественно выровненные или слабоволнистые древние аккумулятивные террасы. Почвенно-грунтовые воды залегают на разной глубине (в зависимости от рельефа).

Растительность представлена влажными субтропическими лесами, состав которых зависит от флористической области. В России преобладают широколиственные породы – дуб, бук, граб и каштан, в подлеске – вечнозеленые растения (рододендрон, лавровишня, падуб), характерны лианы – плющ, ломонос, дикий виноград. Биомасса больше 4000 ц/га, масса опада 210 ц/га.

Почвообразовательные процессы. Основной процесс дерновый (в красноземах проявляется ярче, в желтоземах – слабее), налагающийся – лессиваж, (сильнее выражен в желтоземах), при избытке влаги и недостатке кислорода в почвенном профиле возникает глеевый процесс.

Морфологическое строение и особенности красноземов и желтоземов.

А0 – лесная подстилка, 1-2 см

А1 – серо-коричневый с красноватым оттенком, 10-15 см, много корней, комковатый

В – буро-красный с потеками глины, плотный, комковатый, 50-60 см

С – красный с белесыми пятнами, содержит железомарганцевые конкреции.

Содержание гумуса в красноземе составляет 10-12%, гумус преимущественно в форме фульвокислот. Реакция среды почвы кислая, pH = 4,2-4,5. Емкость поглощения невысокая и составляет 10-15 мг-экв/100 г почвы.

Выделяют два подтипа красноземов: красноземы типичные и краснозёмы оподзоленные.

А0 – лесная подстилка, до 1 см

А1 – палевый, плотный,10-15 см, много корней, комковатый

А2 – буровато-палевый с желтым оттенком

В – желтый, плотный, комковато-призматический, 30-40 см, новообразования Fe и Mg

С – желтый, глинистый, с обломками горных пород.

Содержание гумуса в желтоземе составляет 2-7%, гумус преимущественно в форме фульвокислот. Реакция среды почвы слабокислая, pH = 5-6. Емкость поглощения низкая и составляет 4-5 мг*экв на 100 г почвы.

Выделяют четыре подтипа желтоземов: желтоземы типичные, подзолисто-желтоземные, желтоземно-глеевые и подзолисто-желтоземно-глеевые.

Плодородие среднее. Активно используются для выращивания субтропических культур – чайного куста, цитрусовых (мандарины, апельсины, лимоны), табака, эфиромасличных, а также плодовых и овощных культур. Основные проблемы, которые возникают при использовании красноземов и желтоземов: быстрое сокращение содержания гумуса вниз по профилю, водная эрозия, недостаток или избыток влаги. Для повышения плодородия почв необходимо проведение следующих мероприятий: внесение органических и минеральных удобрений (особенно фосфорных), создание глубокого пахотного слоя, рыхление, террасирование, бороздирование и шпалерная посадка для предотвращения водной эрозии, при необходимости – осушение или орошение.

Почвы зоны сухих (ксерофитных) лесов и кустарников.Коричневые почвы сухих субтропических лесов и кустарников распространены в западной Европе, на Кавказе, в Крыму, на Ближнем Востоке, в Центральной Азии. Также встречаются на Севере Африки, в Мексике, на юго-западе США и в Австралии под сухими эвкалиптовыми лесами.

Особенности факторов почвообразования. Коричневые почвы формируются в условиях влажного и теплого климата зимой и сухого и жаркого климата летом. Средняя температура июля составляет +20-24ºC, а средняя температура января +8ºC. Сумма активных температур составляет 4000-4200ºC. Тип теплового режима почвы – непромерзающий. Среднегодовое количество осадков 700-600 мм в год, с максимумом в зимний период. Коэффициент увлажнения меньше 1 (0,33-0,55), тип водного режима почв – непромывной.

Почвообразующие породы представлены маломощными карбонатными плейстоценовыми отложениями, насыщенными грубообломочным материалом и кальцием. Отложения могут быть представлены известняками, на поверхности которых скопились красноцветные глинистые частицы (terra rossa) или известняками с накоплением бурых глин (terra fusca). Коричневые почвы формируются преимущественно в горных районах и предгорьях. Сильно трансформированы человеком.

Растительность представлена сухими лесами из вечнозеленого дуба, лавра, древовидного можжевельника, приморской сосны, а также ксеротермическими кустарниками типа шибляка и маквиса (боярышник, держидерево, дуб пушистый и др.). Биомассса составляет около 500 ц/га, масса опада – 100 ц/га. Растительность характеризуется высокой зольностью, в составе золы преобладает кальций.

Почвообразующие процессы: дерновый, карбонизация.

Морфологическое строение и особенности коричневых почв:

А1 – коричневый, глинистый, 20-30 см, много корней, комковатый

Bк – ярко коричневый, глинистый, 30 см, комковато-ореховатый, плотный, карбонатный

ВСк – переходный, карбонатный, 20-35 см, менее плотный, чем горизонт Вк

Ск – карбонатная почвообразующая порода, часто скальная.

Содержание гумуса составляет 5-8%, постепенно уменьшается вниз по профилю, pH = 7-7,5 (в верхних горизонтах), около 8 (в нижних горизонтах). Емкость поглощения 35-45 мг-экв/100 г почвы.

Плодородие высокое, но снижается в связи с многовековым использованием. Во многих районах (Сирия, Алжир) коричневые почвы уничтожены. Используются для земледелия, виноградарства, под посадки оливковых и плодовых деревьев. Главные проблемы, которые возникают при использовании: эрозия, дегумификция, недостаток влаги. Для повышения плодородия необходимо проведение противоэрозионных мероприятий (травосеяние, лесопосадки, укрепление склонов), внесение минеральных и органических удобрений, орошение, плантаж (крайне осторожно).

Почвы зоны полупустынь и пустынь субтропического пояса.Сероземы полупустынь и пустынь субтропического пояса распространены в предгорьях Средней Азии и Закавказье.

Особенности факторов почвообразования. Сероземы формируются в условиях континентального жаркого и сухого климата. Средняя температура июля составляет +26-30ºC, а средняя температура января колеблется от +2 до -5ºC. Сумма активных температур составляет 3400-5400ºC. Тип теплового режима почвы – непромерзающий. Среднегодовое количество осадков около 300 мм в год, с максимумом зимой и весной. Коэффициент увлажнения значительно меньше 1 (0,1-0,3), тип водного режима почв – непромывной. Почвообразующие породы представлены лессами и лессовидными суглинками (не засолены), иногда – щебнистым элювием плотных пород. С точки зрения рельефа сероземы формируются на предгорных наклонных равнинах, на разной высоте (от 200 до 1600 м). Растительность представлена субтропическими степями и низкотравными полусаваннами. Преобладают злаки, зонтичные, эфемеры и эфемероиды. Биомасса составляет менее 40 ц/га, масса опада – менее 10 ц/га. Почвенно-грунтовые воды залегают глубоко. Характерно большое количество микроорганизмов и ускоренная переработка опада.

Почвообразующие процессы: слабый дерновый, карбонизация.

Морфологическое строение и особенности серозема типичного:

А1 – светло-серый, задернован 15-20 см, часто слоеватый

А1В – переходный, серо-палевый 15-26 см, дырчатый, с выделением карбонатов

Вк – буровато-палевый, 60-100 см, уплотненный, белоглазка и плесень

Ск – палевый или желтоватый, карбонатный.

Содержание гумуса в сероземах составляет 1-4%, pH = 8,1-8,5. Емкость поглощения 10-20 мг*экв на 100 г почвы, мало легкорастворимых солей и гипса.

Подтипы (по содержанию гумуса в верхних горизонтах) [8]:

· светлые сероземы – 1-1,5%;

· типичные сероземы – 1,5-3,5%;

· темные сероземы – гумус 2,5-5%.

Плодородие невысокое, но при грамотном окультуривании сероземы могут давать хорошие урожаи хлопчатника, риса, пшеницы, кукурузы, сахарной свеклы, бахчевых культур. При использовании сероземов возникают следующие проблемы: ветровая эрозия, дегумификция, нехватка влаги, вторичное засоление при неграмотном орошении. Для повышения плодородия необходимо проведение следующих мероприятий: организация правильного орошения, создание глубокого пахотного слоя, систематическое обогащение почв органическим веществом путем введения севооборотов с посадками люцерны, борьба с водной и ветровой эрозией, предупреждение вторичного засоления.

1. Назовите черты сходства красноземов и желтоземов влажных субтропических лесов и подзолистых почв тайги.

2. Раскройте общие морфологические особенности красноземов и желтоземов.

3. Перечислите факторы почвообразования, которые оказывают наибольшее влияние на формирование коричневых почв ксерофитных лесов и кустарников.

4. Назовите признаки, которые легли в основу классификации сероземов.

5. Объясните сельскохозяйственное значение сероземов.

Источник