Транспортная характеристика, условия перевозок и обеспечение сохранности продукции химической промышленности , страница 3

Калийная соль при мокром снеге или дожде превращается в электролит, то есть становится отличным проводником. В результате изоляторы разрушаются, вызывая длительные сбои в движении поездов, больше материальные затраты на устранение повреждений.

Калийные соли гигроскопичны. При их бестарной отправке в виде порошка они слеживаются, превращаются в монолит, перед которыми выгрузочные механизмы оказываются бессильными.

Выход – увеличивать поставки удобрений в гранулах, а порошкообразные – затаривать, расширять использование минераловозов.

Хлористый калий поступает в основном на заводы для приготовления сложных удобрений. В связи с этим нет смысла упаковывать сырье, чтобы после доставки его на завод вспарывать мешки, а потом снова упаковывать.

Из-за сильного коррозирования кузова минераловозов, изготовленного из нелегированной стали, выходят из строя через 4-5 лет.

Изнутри минераловоз целесообразно покрывать тонким листом из нержавеющей стали.

Второй вариант – покрывать изнутри эпоксидной смолой (за рубежом эксплуатируются).

Почти 80 % минераловозов имеют неисправности разгрузных устройств при перевозке калийных удобрений, так как они не приспособлены для перевозки агрессивных солей.

Втулки и другие детали разгрузочных устройств минераловозов следует изготавливать из нержавеющей стали.

Крытые цельнометаллические вагоны отделаны изнутри влагостойкой фанерой. Использовать их для перевозок хлористого калия нельзя: соли попадают за обшивку и через несколько лет в металле образуются дыры. В связи с этим изнутри цельнометаллические крытые вагоны следует отделывать пенополиуретаном.

Около 90 % крытых вагонов, подаваемых под погрузку калийных удобрений, имеют повреждения: стен (пробоины, изломы досок и просто щели между ними), 84 % – пола, более половины – неисправности и даже отсутствие одной или обеих дверей, почти 1/3 с худыми» крышами.

Основными видами азотных удобрений являются: карбамид или искусственная мочевина, аммиачная селитра, сульфат аммония и др. Многие виды азотных удобрений относятся к опасным грузам, способным образовывать взрывчатые смеси.

Карбамид представляет собой гранулированный или мелкокристаллический продукт белого цвета, хорошо растворим в воде, гигроскопичен. При повышении влажности гранулы карбамида слипаются между собой, образуя плотную корку, препятствующую попаданию влаги внутрь. Гранулы не прочны и при каждой перегрузке (перевалке) 5–10 % гранул разрушаются. Это вызывает потери карбамида и снижает его качество. К снижению прочности гранул приводит повышение влажности, а также промораживание и последующее оттаивание. Карбамид горит, при этом дым содержит отравляющие вещества.

Основные свойства карбамида:

а) хорошо растворим в воде;

б) гигроскопичен. Повышение влажности приводит к слеживанию гранул и образованию плотной корки, препятствующей проникновению влаги в толщину груза;

в) гранулы непрочны. Прочность гранул снижается при повышении влажности, замерзании и последующем оттаивании. Каждая перегрузка приводит к разрушению 5-10 % гранул;

г) в процессе горения выделяются отравляющие вещества.

Класс селитр объединяет удобрения со сходными физико-химическими свойствами.

Общие свойства селитр:

1) активные окислители (обладают агрессивностью);

2) образуют горючие и взрывчатые смеси с органическими и некоторыми другими веществами.

Аммиачная селитра – наиболее распространенное азотное удобрение, производится в гранулах или мелкокристаллического порошка, имеет белый цвет. Основные свойства аммиачной селитры: 1) хорошо растворима в воде; 2) обладает повышенной гигроскопичностью; 3) при влажности выше 3 % сильно слеживается, происходит слипание и комкование гранул; 4) мелкокристаллический порошок слеживается при любой влажности; 5) при слеживании с органическими примесями (щепа, солома и др.), минеральными кислотами, ядохимикатами, нефтепродуктами, порошкообразным алюминием и т. д. резко возрастает взрыво- и пожаробезопасность аммиачной селитры. Совместное хранение с этими веществами запрещается.

- АлтГТУ 419

- АлтГУ 113

- АмПГУ 296

- АГТУ 267

- БИТТУ 794

- БГТУ «Военмех» 1191

- БГМУ 172

- БГТУ 603

- БГУ 155

- БГУИР 391

- БелГУТ 4908

- БГЭУ 963

- БНТУ 1070

- БТЭУ ПК 689

- БрГУ 179

- ВНТУ 120

- ВГУЭС 426

- ВлГУ 645

- ВМедА 611

- ВолгГТУ 235

- ВНУ им. Даля 166

- ВЗФЭИ 245

- ВятГСХА 101

- ВятГГУ 139

- ВятГУ 559

- ГГДСК 171

- ГомГМК 501

- ГГМУ 1966

- ГГТУ им. Сухого 4467

- ГГУ им. Скорины 1590

- ГМА им. Макарова 299

- ДГПУ 159

- ДальГАУ 279

- ДВГГУ 134

- ДВГМУ 408

- ДВГТУ 936

- ДВГУПС 305

- ДВФУ 949

- ДонГТУ 498

- ДИТМ МНТУ 109

- ИвГМА 488

- ИГХТУ 131

- ИжГТУ 145

- КемГППК 171

- КемГУ 508

- КГМТУ 270

- КировАТ 147

- КГКСЭП 407

- КГТА им. Дегтярева 174

- КнАГТУ 2910

- КрасГАУ 345

- КрасГМУ 629

- КГПУ им. Астафьева 133

- КГТУ (СФУ) 567

- КГТЭИ (СФУ) 112

- КПК №2 177

- КубГТУ 138

- КубГУ 109

- КузГПА 182

- КузГТУ 789

- МГТУ им. Носова 369

- МГЭУ им. Сахарова 232

- МГЭК 249

- МГПУ 165

- МАИ 144

- МАДИ 151

- МГИУ 1179

- МГОУ 121

- МГСУ 331

- МГУ 273

- МГУКИ 101

- МГУПИ 225

- МГУПС (МИИТ) 637

- МГУТУ 122

- МТУСИ 179

- ХАИ 656

- ТПУ 455

- НИУ МЭИ 640

- НМСУ «Горный» 1701

- ХПИ 1534

- НТУУ «КПИ» 213

- НУК им. Макарова 543

- НВ 1001

- НГАВТ 362

- НГАУ 411

- НГАСУ 817

- НГМУ 665

- НГПУ 214

- НГТУ 4610

- НГУ 1993

- НГУЭУ 499

- НИИ 201

- ОмГТУ 302

- ОмГУПС 230

- СПбПК №4 115

- ПГУПС 2489

- ПГПУ им. Короленко 296

- ПНТУ им. Кондратюка 120

- РАНХиГС 190

- РОАТ МИИТ 608

- РТА 245

- РГГМУ 117

- РГПУ им. Герцена 123

- РГППУ 142

- РГСУ 162

- «МАТИ» — РГТУ 121

- РГУНиГ 260

- РЭУ им. Плеханова 123

- РГАТУ им. Соловьёва 219

- РязГМУ 125

- РГРТУ 666

- СамГТУ 131

- СПбГАСУ 315

- ИНЖЭКОН 328

- СПбГИПСР 136

- СПбГЛТУ им. Кирова 227

- СПбГМТУ 143

- СПбГПМУ 146

- СПбГПУ 1599

- СПбГТИ (ТУ) 293

- СПбГТУРП 236

- СПбГУ 578

- ГУАП 524

- СПбГУНиПТ 291

- СПбГУПТД 438

- СПбГУСЭ 226

- СПбГУТ 194

- СПГУТД 151

- СПбГУЭФ 145

- СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 379

- ПИМаш 247

- НИУ ИТМО 531

- СГТУ им. Гагарина 114

- СахГУ 278

- СЗТУ 484

- СибАГС 249

- СибГАУ 462

- СибГИУ 1654

- СибГТУ 946

- СГУПС 1473

- СибГУТИ 2083

- СибУПК 377

- СФУ 2424

- СНАУ 567

- СумГУ 768

- ТРТУ 149

- ТОГУ 551

- ТГЭУ 325

- ТГУ (Томск) 276

- ТГПУ 181

- ТулГУ 553

- УкрГАЖТ 234

- УлГТУ 536

- УИПКПРО 123

- УрГПУ 195

- УГТУ-УПИ 758

- УГНТУ 570

- УГТУ 134

- ХГАЭП 138

- ХГАФК 110

- ХНАГХ 407

- ХНУВД 512

- ХНУ им. Каразина 305

- ХНУРЭ 325

- ХНЭУ 495

- ЦПУ 157

- ЧитГУ 220

- ЮУрГУ 309

Полный список ВУЗов

Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).

Источник

Морские перевозки экспортных минеральных удобрений: тенденции и перспективы

Рубрика: Технические науки

Дата публикации: 17.11.2015 2015-11-17

Статья просмотрена: 3787 раз

Библиографическое описание:

Костюкевич, П. А. Морские перевозки экспортных минеральных удобрений: тенденции и перспективы / П. А. Костюкевич, К. А. Сипаро. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2015. — № 22 (102). — С. 147-153. — URL: https://moluch.ru/archive/102/23270/ (дата обращения: 11.12.2021).

Рассмотрено современное состояние и перспективы развития перевозок экспортных минеральных удобрений через морские порты России и сопредельных государств. Даны предложения по совершенствованию логистических схем перевозок.

Ключевые слова: минеральные удобрения, экспорт, морские порты.

Рынок минеральных удобрений — один из немногих высоко конкурентных мировых рынков, в которых Россия участвует как полноправный игрок, занимая ведущие места и оказывая влияние на общую конъюнктуру.

Общее мировое производство минеральных удобрений характеризуется медленным, но стабильным ежегодным ростом в 3–4 %. В 2014 г. в мире было выпущено около 184 млн. тонн (по массе питательного продукта) всех видов минеральных удобрений, а также произошли изменения в потреблении. Так, потребность в азотных и калийных удобрений возросла в 2014 году на 0,8 % и 1,7 % соответственно, в то время как спрос на фосфорные удобрения сократился и их потребление снизилось на 1,3 %.

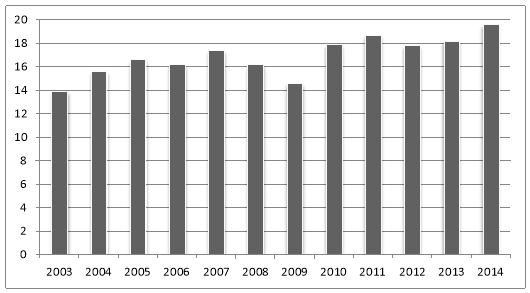

Динамика производства удобрений в РФ

Российская Федерация обладает огромными, самыми крупными в мире запасами калийных солей — оцениваемых в 19700 млн. т., что составляет примерно половину мировых запасов. По производству калийных удобрений Россия занимает второе после Канады место или около 16 % мирового производства. Подавляющая доля (98 %) в производстве калийных удобрений в России приходится на хлористый калий, содержание К2О в котором составляет около 60 %. Сравнительно небольшие объемы калийных удобрений приходятся на сульфат калия (содержание К2О составляет 50 %). Суммарная мощность по производству калийных удобрений в России в настоящее время составляет более 7,5 млн. тонн в пересчете на К2О.

Производство минеральных удобрений является крупнейшей подотраслью химической промышленности. Это одна из наиболее прибыльных и финансово-устойчивых отраслей не только в химическом комплексе, но и в промышленности в целом.

На сегодняшний день России принадлежит значительная доля в удовлетворении мирового спроса на минеральные удобрения. Основными рынками сбыта отечественного товара остаются Бразилия (19,3 %), Китай (12,3 %), США (10,5 %), Украина (5,6 %) и Индия (3,3 %). В составе химических грузов, перевозимых морем, минеральные удобрения составляют около 90 %.

Российская промышленность производит практически все виды традиционных минеральных удобрений, пользующиеся спросом, как на внутренних, так и на внешних рынках. Значительную долю в производстве удобрений занимают сложные минеральные удобрения (такие, как аммофос, диаммофос, азофоска и т. п.), отличающиеся от одинарных тем, что содержат два или три питательных вещества. Преимущество сложных удобрений заключается в том, что их состав может меняться в зависимости от требований рынка.

Российская химическая отрасль насчитывает около 40 производителей различных минеральных удобрений. Около 60 % итогового объема производимых удобрений приходится на сложные (или комплексные) — азотно-фосфорные, азотно-калийно-фосфорные и т. п. Остальные 40 % поступают на рынок в качестве однокомпонентных — азотные, калийные или фосфорные. Основное производство минеральных удобрений реализуется ведущими холдингами в данной отрасли: «Еврохим», «Уралхим» и «Акрон». За 2014 г. «Еврохим» создал СП«ЕвроХим Мигао» в Китае и завершил прохождение шахты на Усольском. Объединенная химическая компании «Уралхим» занимала порядка 16 % на данном рынке, холдинговая компания «Акрон» — 12 %. Фосфорные удобрения в нашей стране производят 15 предприятий. Лидирующее положение принадлежит ОАО «Аммофос» (г. Череповец Вологодской области), на долю которого приходится около 40 % всего выпуска фосфорных удобрений в РФ. Одним из крупнейших производителей калийных удобрений в России является ОАО «Уралкалий» (г. Березники Пермского края), производство которой достигло рекордных результатов в 2014 г. — 12,1 млн. тонн минеральных удобрений.

Показатели России достигли своего максимума в конце прошлого года — объем производства вырос до 19,6 млн. тонн, что превысило рекордный результат 2011 года на 0,9 млн. тонн. В общих чертах последнее десятилетие характеризуется высокими показателями, резкий спад был отмечен только в период кризиса в 2009 г. (рис. 1).

Рис. 1. Динамика производства минеральных удобрений в России, млн. тонн

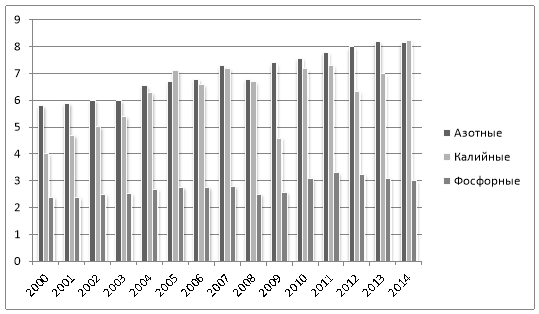

На сегодняшний день наибольший объем производства в отрасли приходится на азотную и калийную секции, причем последняя имеет ярко выраженную положительную динамику. Так, показатели производства в калийном секторе за последний год увеличились примерно на 15 % и достигли максимального показателя за 14 лет (рис 2.).

Рис. 2. Производство минеральных удобрений в России по видам, млн. тонн

Почти 50 % исходных удобрений (по стоимости), производимых в России, являются азотными, 30 % — калийными и 20 % -фосфорными. В экспорте значительная доля однокомпонентных удобрений отправляется навалом, а комплексных в готовом виде в таре. Большая часть рынка однокомпонентных удобрений (более 50 %) приходится на калийные.

География производства минеральных удобрений в стране не претерпевает каких-либо изменений на протяжении последних десятилетий. Основным центром производства удобрений является Урал (2/5 общероссийского производства). В то же время сокращается роль Центра, Северо-Запада, Поволжья, Волго-Вятского района в производственной части.

Можно выделить следующие проблемы отрасли:

устаревшее технологическое оснащение производства, не обеспечивающее необходимых предпосылок для наращивания выпуска конкурентоспособной (по качественным и ценовым параметрам) продукции; высокая степень износа оборудования;

высокие показатели энергопотребления, значительная теплоемкость производства (доля энергоносителей в себестоимости продукции составляет от 25 до 50 %);

несбалансированная система тарифов.

В случае сохранения неоправданно высокой энергоемкости и при росте издержек, связанных с повышением цен на газ, электроэнергию, тарифов на железнодорожные перевозки и фрахта при морской транспортировке может произойти снижение рентабельности производства минеральных удобрений, а также доходов от экспорта.

Морской экспорт удобрений

На сегодняшний день морские перевозки в среднем составляют примерно 2/3 общих объемов экспорта. Данный способ транспортировки товаров позволяет максимально выгодно экспортировать в силу существующих плюсов. Во-первых, морские перевозки являются более рентабельными, нежели перевозки железнодорожным и автотранспортом и гибкими в плане траектории движения, во-вторых, обладают высокими показателями по грузоподъемности.

За период с 2008–2014 г. объем перевалки минеральных удобрений навалом (в физических тоннах) в морских портах увеличился с 20,54 млн. тонн до 23,94 млн. тонн, в том числе в портах России — 11,73 млн. тонн до 14,69 млн. тонн (таб. 1) [1,2].

Объемы перевалки минеральных удобрений за 2008–2014 гг., млн. тонн

Всего, минеральных удобрений

Порты России

Порты Украины

Порты Балтии

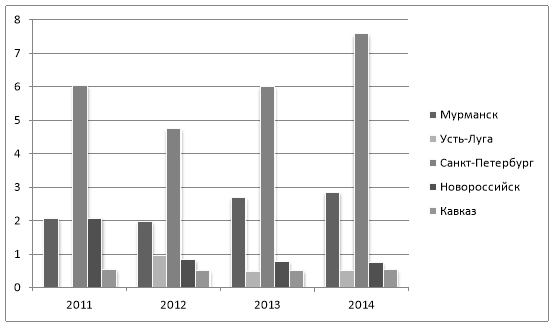

В 2014 г. наибольшие объемы минеральных удобрений перегрузили следующие порты: Санкт-Петербург — 7,58 млн. тонн и Мурманск — 2,86 млн. тонн. Динамика перевалки минеральных удобрений в основных российских портах демонстрирует общую тенденцию к повышению показателей за исключением отрицательного падения динамики в Новороссийске (рис. 3).

Рис. 3. Перевалка минеральных удобрений за период 2010–2014 гг., млн. физических тонн

В первом полугодии 2015 года объемы перевалки составили 64,23 %, что на 5,67 % больше соответствующего периода прошлого года (таб. 2). В тоже время из-за отсутствия в России достаточного количества специализированных портовых перегрузочных мощностей из всех товаров российского экспорта перевалка минеральных удобрений в наибольшей доле выполняется в портах сопредельных государств Балтии и Украины.

Соотношение объемов перевалки российских внешнеторговых грузов в морских портах России и сопредельных государств

Наименование грузов

1-е полугодие 2014 г.

1-е полугодие 2015 г.

Порты РФ

Порты Балтии и Украины

Порты РФ

Порты Балтии и Украины

Минудобрения

58,86 %

41,14 %

64,23 %

35,77 %

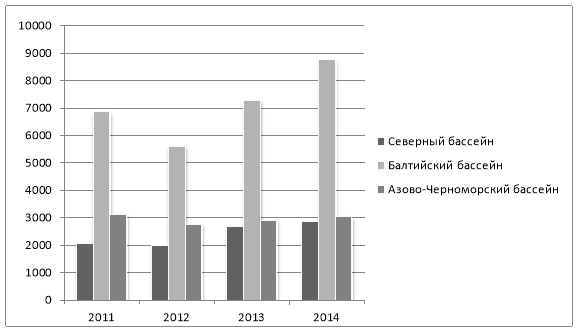

Статистика перевалки через порты России минеральных удобрений по основным бассейнамза 4 года имеет относительно стабильные показатели, так, преобладающая часть этого экспорта перегружается через порты Балтийского бассейна (рис. 4).

Рис. 4. Объемы перевалки минеральных удобрений по бассейнам, тыс. тонн

На сегодняшний день Балтийский бассейн является лидером по суммарному объему перевалки всех видов грузов. Подобные показатели объясняются близостью к европейским странам и промышленным районам России. Российские удобрения преимущественно запродаются на условиях ФОБ [3]. Когда покупатель оплачивает морской фрахт и несет затраты по выгрузке в иностранном порту назначения [4].

Эти затраты на тонну груза на морских судах малотоннажной группы значительно превосходят затраты при использовании крупнотоннажного флота. В настоящее время основные конкуренты России на мировом рынке удобрений Канада, США, КНР повсеместно переходят на использование океанского флота при экспортных поставках в страны перечисленных регионов мира [5,6]. Порты России на Балтике, в целом, имеет большие глубины, чем основные порты страны на юге РФ. В значительной мере это является причиной более интенсивного развития перевалки удобрений в портах Балтики [7,8].

Порты Балтийского бассейна обладают широкой инфраструктурой, созданной для повышения эффективности перевалочных работ по минеральным удобрениям [9]. Так, ведущим портом в перевалке минеральных удобрений является Санкт-Петербург, в котором объем минеральных удобрений на экспорт 2014 г. составил 7582,6 тыс. тонн, что превышает показатели 2013 г. на 1559,9 тыс. тонн. С 2003 г. в п. Санкт-Петербург действует Балтийский балкерный терминал, построенный для перевалки калийных и азотно-фосфорных удобрений. Максимальная мощность перевалки составляет 6,2 млн. тонн, но по факту за 2014 г. было перегружено 7,6 млн. тонн удобрений (по данным морской администрации порта). Порт Усть-Луга располагает терминалом ООО «Смарт Балк Терминал» (70 % принадлежит «Фосагро», 30 % — «Ультрамару») для удобрений в объеме 2,0 млн. тонн (с возможностью расширения до 3 млн. тонн), который позволяет заместить портовые мощности, расположенные в Финляндии и странах Прибалтики. «Смарт Балк Терминал» обрабатывает до 180 вагонов-минераловозов в сутки, что в пересчете составляет около 12 тыс. тонн минеральных удобрений. Также в Усть-Луге построен терминал ООО «ЕвроХим Терминал Усть-Луга» мощностью 7 млн. тонн, включающий в себя 3 причала длиной 773,2 м, а также 2 склада вместимостью по 100 тыс. м³. Скорость погрузки судов составляет до 15 тыс. тонн в сутки.

Ведется строительство комплекса ООО «Балтийский терминал удобрений», ориентированного на удобрения и генгрузы в объеме 4 млн. тонн. В проекте участвует китайская корпорация China International Marine Containers, которая будет поставлять созданные по спецзаказу контейнеры для транспортировки и хранения продукции.

Второе место по перевалке занимает Азово-Черноморский бассейн с ведущим по объемам перевалки минеральных удобрений портом Туапсе. Показатели 2014 г. составляют 1710,9 тыс. тонн, перевалка 2013 г. — 1617,1 тыс. тонн. По итогам 2014 года в Азово-Черноморском бассейне произошло увеличение перевалки минеральных удобрений на 4,6 %, а по итогам 1-го квартала 2015 г. перевалка минеральных удобрений увеличилась на 37,5 %.

На сегодняшний день самым крупным в Азово-Черноморском бассейне проектом является развитие сухогрузного района порта Тамань, основанием, для строительства которого является федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы Российской Федерации на период 2010–2015 гг».. В рамках проекта планируется строительство терминалов для обработки различных навалочных грузов, в том числе минеральных удобрений.

Перевалка минеральных удобрений в Северном бассейне за 2014 г. увеличилась на 6,2 %, а в 1-м квартале 2015 г. произошел спад на 21,4 %. Крупнейшим портом Северного бассейна является порт Мурманск, который, в соответствии со Стратегией развития морской портовой инфраструктуры до 2030 г., в будущем будет одним из крупнейших портов РФ по перевалке как арктических, так и внешнеторговых грузов. В 2014 г. перевалка удобрений в п. Мурманск достигла показателей в 2860,5 тыс. тонн, таким образом превысив показатели 2013 г. на 167,2 тыс. тонн. Ведущими перевалочным пунктами в Северном бассейне являются ЗАО «Агросфера» с обширной причальной и ж/д инфраструктурой, а также ОАО «Мурманский балкерный терминал» с перевалочной мощностью 1,5 млн. тонн в год, который начал заниматься перегрузкой минеральных удобрений в 1 квартале 2015 г. на фоне падения перевалки руды на 29,1 %.

Перспективы развития

Минеральные удобрения, как один из наиболее экспортируемых товаров, подразумевает наличие обширной инфраструктуры, специализирующейся на перевалке данного товара. Правильная организация хранения и перевозки удобрений имеет важное значение для снижения потерь и повышения эффективности транспортирования.

Перевозка больших объемов экспортных минеральных удобрений навалом на постоянных направлениях, как правило, является наиболее дешевым и экономически целесообразным способом транспортировки. Значительная часть удобрений уже в стране назначения расфасовывается и в таком виде распродается конечным потребителям, однокомпонентные удобрения во многих случаях в стране-назначения являются промежуточным сырьем для производства сложных комплексных удобрений.

В тоже время увеличивается доля готовых к непосредственному применению удобрений, экспортируемых в таре. Все большая часть этого грузопотока проходит через морские порты в укрупненных грузовых единицах (крытых крупнотоннажных контейнерах, автотрейлерах, сменных кузовах [10,11].

Контейнерная перевозка по схеме “дверь-дверь” от завода изготовителя до сельскохозяйственного потребителя товара обеспечивает лучшую сохранность данного товара, так как практически исключаются случаи подмочки удобрений при перевалке. Перегрузка контейнеров с одного вида транспорта на другой не вызывает пыления груза, оказывающего отрицательное экологическое воздействие на воздушную и водную среду, а также приводящее к некоторым потерям массы груза [12].

Увеличившиеся размеры океанских судов-контейнеровозов способствовали снижению составляющей себестоимости перевозки морем, что позволяет контейнеризировать дополнительные потоки навалочных и насыпных грузов, таких как лом, зерно, ферросплавы и пр. [13,14].

В последние годы возрастает роль и внешних факторов, стимулирующих контейнерные перевозки минудобрений [15,16]. Значительная часть поставок отечественных минеральных удобрений идет как гуманитарная, продовольственная помощь в страны Африки и Ближнего Востока. Выполненный Комитетами ООН анализ эффективности помощи слаборазвитым странам, оказавшимся по различным причинам в трудной экономической ситуации показал, что для целого ряда регионов мира поставки удобрений по линии ООН с целью увеличения урожайности культур экономически эффективнее прямых поставок продовольствия, ибо дают большую отдачу на 1 вложенный доллар.

В страны Африки минудобрения по линии гуманитарной помощи следуют преимущественно транзитом через порты Египта, Марокко, Туниса, Алжира, Ливии в рамках закупок и под контролем различных правительственных, неправительственных, религиозных, а также международных организаций, включая комитеты ООН. Которые осуществляют адресную гуманитарную продовольственную помощь, финансируют эти мероприятия полностью или частично, дотируя закупки, и осуществляют контроль доставки готовых удобрений и контроль за распределением на местах.

В эти регионы минеральные удобрения в крупнотоннажных контейнерах быстрее и сохраннее доставляется в пункты назначения и не теряет своего товарного вида. В то время, как по традиционной технологии в результате подмочки груза в процессе перевалки в иностранных портах и при дальнейшей сухопутной перевозке, а также разворовывания части груза при перевалках, неизбежно происходят потери части груза. Администрации портов перевалки транзита в развивающихся странах часто закрывают глаза на воровство, фактически потворствуя этому процессу.

За продвижением же опломбированных контейнеров с удобрениями зарубежным организациям проще осуществлять по номерной учет и контроль [17,18].

Кроме того, контейнеры под загрузку удобрениями подаются автотранспортом и прибывают в российские порты с грузом также на автомобилях. В пиковые периоды это улучшает ситуацию на припортовых железнодорожных станциях, обычно чрезмерно забитых специализированным подвижным железнодорожным составом [19, 20].

Наряду с этим на коротких морских линиях на Балтике, Каспии и Черном море нарастают экспортные перевозки готовых фасованных удобрений в автомобильно-паромном сообщении, когда автотранспорт следует от завода отправителя до получателя. [21].

На морском плече перевозки при этом используются паромы и накатные суда (ролкеры) [22].

Таким образом, можно выделить следующие пути совершенствования системы экспортных перевозок минеральных удобрений через морские порты:

Развития портовой инфраструктуры с целью увеличения объемов перевалки и рационализации процессов транспортировки грузов.

Обеспечение необходимых условий для повышения конкурентоспособности российских портов.

Решение проблемы синхронизации развития портовой и железнодорожной инфраструктуры и обеспечения их сбалансированности.

Контейнеризация части экспортного грузопотока минеральных удобрений, следующего в смешанном сообщении от предприятия — экспортера до потребителя.

Оптимизация логистики экспортных перевозок в смешанных сообщениях позволит удовлетворить потребности российской экономики в перевалке грузов, в общем, и, в частности, минеральных удобрений, что в свою очередь минимизирует зависимость от портов сопредельных стран и позволит в полной мере реализовывать экспортный потенциал.

Источник