Сумма всех пор или скважин почвы

Почвенная влага.

Процесс инфильтрации (впитывания)

Когда идёт дождь, или поле орошают искусственно, вода впитывается в землю. Этот процесс называется инфильтрацией.

Скорость инфильтрации грунта зависит от постоянных факторов, таких как текстура почвы. Но она, кроме того, определяется факторами, значение которых может меняться, как, например, содержание влаги в почве и т.д. Рассмотрим основные факторы, влияющие на скорости инфильтрации воды в почву.

Инфильтрация воды в песок происходит быстрее, чем инфильтрация в глину. Про песок можно сказать, что его скорость инфильтрации выше.

Скорость инфильтрации грунта — это быстрота, с которой он способен впитывать воду. Обычно она измеряется толщиной (в мм) слоя воды, который грунт впитывает за час.

Скорость инфильтрации в 15 мм/час означает, что потребуется час времени, чтобы грунт впитал с поверхности слой воды в 15 мм.

Уровень впитывания воды почвой, или насколько быстро вода просачивается в почву, влияет на выбор интенсивности орошения или, другими словами, на количество воды, выливаемое в единицу времени на определенную почву.

Грубая почва впитывает воду быстрее, чем, например глина. Поэтому мы должны избежать главной проблемы, выливание воды быстрее и больше, чем почва может ее впитать. Иначе в результате перелива мы получим эрозию (разрушение) верхних слоев почвы и образование луж, что скажется на здоровье растений.

Холмистые площади, площади со значительными перепадами высот представляют некоторую проблему при проектировании системы автоматического полива. Приходится учитывать количество осадков оросителей и соотносить его с уровнем впитываемости почвы. С увеличением угла наклона уменьшается значение впитываемоести, а уровень перерасхода воды растет.

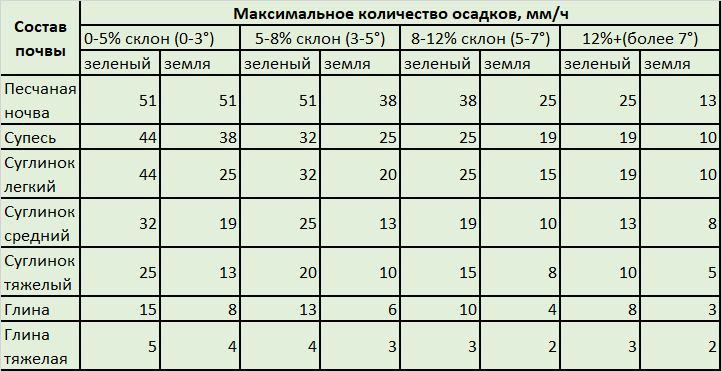

Ниже приведена таблица «Максимальное количество осадков для склонов», где отображены значения максимального количества осадков в зависимости от типа почвы и от процентного значения уклона.

Также учитывайте, что с увеличением угла наклона поверхности орошения, изменяется профиль орошения. Радиусы полива меняются.

На практике для того, чтобы компенсировать уменьшение радиуса полива, связанного с наклоном площади орошения, уменьшают расстояние между соседними по склону спринклерами на 1 % на каждое 1% увеличение наклона вплоть до 10 % (высота склона (м) / 100м * 100%). Раз, выбрав расстояние между спринклерами, его выдерживают по всему склону. Из рисунка видно, что в сторону подъема радиус полива уменьшается настолько же, насколько он увеличивается в сторону спуска. При этом образуется две проблемных области. Это область на самом верху склона и на самом его низу. В самом вверху расстояние между спринклерами надо выбрать равное реальному радиусу орошения, в то время как на основании склона расстояние надо брать увеличенным. Увеличенное расстояние у подножия слона стоит брать, для того чтобы избежать переувлажнения за границей склона.

Вдобавок время работы спринклеров на вершине холма должно быть большим, чем время работы спринклеров у основания склона. И еще один нюанс нижние спринклеры должны располагаться не в самом низу склона или у его основания, а чуть выше по склону.

Учитывая вышесказанное. Проектировщик системы полива должен определить: какую схему полива и какой режим ему выбрать при проектировании. Будут ли это дождевальные оросители (роторы, распылители) или же это будут капельницы и капельный шланг (эмиттеры) и будет ли это обильный разовый полив (см/неделю) или же частый, но кратковременный полив для того, чтобы избежать эрозии почвы (мм/день).

Уровень содержания влаги в почве характеризует количество воды, наличествующей в грунте.

Обычно эта величина выражается как количество воды (толщина слоя в мм) на метр глубины почвы. Например: когда в метре почвы присутствует количество воды (толщина слоя в мм) в 150 мм, уровень содержания влаги в почве — 150 мм/м.

Уровень содержания влаги также можно выразить в процентах от общего объёма. Например, в 1м3 почвы (т.е. с глубиной в 1 м и площадью поверхности 1 м2) содержится 0,150 м3 воды (слой толщиной в 0,150 м и площадью поверхности 1 м2). Что равняется следующему процентному содержанию влаги:

Таким образом, содержание влаги, равное 100 мм/м, соответствует 10-процентному содержанию влаги в почве .

От того сколько воды содержится в почве зависит нормальный рост растения. В ирригации принято считать, что существуют три состояния почвы, связанные с содержанием в ней воды. Рассмотрим их:

а) Предел насыщения

Когда идёт дождь или производят орошение, почвенные поры заполняются водой. Если водой наполнены все поры, про такую почву говорят, что она водонасыщенная. В этой почве совсем не остаётся воздуха.

Растениям необходимо, чтобы в почве присутствовали и вода, и воздух. При водонасыщении отсутствие воздуха может стать губительным для растения. Большинство культур не могут выдержать состояние водонасыщенной почвы более 2-5 дней.

б) Полевая влагоемкость

По окончании дренажа — сброса гравитационной воды, крупные почвенные поры заполнены как воздухом, так и водой, в то время как маленькие поры (капилляры) заполнены полностью водой. На этом этапе про почву говорят, что она достигла полевой влагоёмкости. В состоянии полевой влагоёмкости почва содержит такое количество воды и воздуха, которое считается оптимальным для роста растения.

в) Влажность необратимого завядания

Мало-помалу вода, скопившаяся в почве, всасывается корнями растений или испаряется с верхнего почвенного слоя в атмосферу. Если воду почву не добавлять, почва постепенно иссушается.

Чем суше становится почва, чем крепче удерживается оставшаяся вода на частицах почвы, и тем сложнее корням добывать её.

Источник

Увеличение содержания гумуса способствует.

+ a) повышению рыхлости почв

b) увеличению плотности почв

c) никак не влияет на объемную массу почв

d) никак не влияет на удельную массу почв

Какой из нижеперечисленных классификационных выделов почв отличается более высокой плотностью.

+ b) легкий суглинок

c) средний суглинок

d) тяжелый суглинок

Какой из горизонтов видимых скоплений простых солей отличается повышенной плотностью.

c) водорастворимых солей

153. Показатели объёмной массы используют.

a) для характеристики физического состояния почв

b) для расчета пористости

c) запасов веществ, солей и элементов на единицу площади

d) запаса воды в почве

+ e) всё, перечисленное в пунктах 1-4

Единицы измерения объемная масса почвы.

Отношение массы твердой фазы почвы к массе воды в том же объеме.

a) удельная масса твердой фазы почвы

b) удельный вес кажущийся

c) удельная масса

+ d) правильно: пункт 1 и 3

Единицы измерения удельную массу почв.

157. Удельная масса 2,45 г/см 3 характерна.

+ a) для глинистых почв

b) для суглинистых почв

c) для супесчаных почв

d) для песчаных почв

158. Удельная масса 2,75 г/ см 3 характерна.

a) для глинистых почв

b) для суглинистых почв

+ c) для супесчаных почв

d) для песчаных почв

Кроме объемной массы и гигровлаги для расчета пористости используют показатели.

a) механического состава

+ c) удельной массы

Сумма всех пор или скважин почвы.

a) капиллярная пористость

+ b) общая пористость (скважность)

c) дифференциальная пористость

d) некапиллярная пористость

От наличия и характера пустот всех видов в почвах зависят водные свойства.

+ d) всё, перечисленное в пунктах 1-3

Между водой и воздухом за почвенные поры наблюдается.

c) союзнические отношения

Недостаток чего особенно остро ощущают растения на заболоченных почвах.

a) питательных веществ

Относительно однородные слои почвы, обособившиеся в процессе почвообразования и расположенные более или менее параллельно дневной поверхности.

a) водоупорные горизонты

+ b) генетические горизонты

c) водоносные горизонты

d) горизонты иссушения

Совокупность генетических горизонтов почв называется.

a) пахотный слой

b) корнеобитаемый слой

+ c) почвенный профиль

d) элювиальный слой

Анизотропность состава и свойств характерна.

b) для почвообразующих пород

c) для горных пород

d) для подстилающих пород

Почвенный горизонт, в котором вымывание веществ, элементов и соединений сочетается с их привносом со стороны и с опадом.

Почвенный горизонт, в котором вымывание веществ и соединений сочетается с их аккумуляцией.

Почвенный горизонт, в котором происходит аккумуляция веществ, вынесенных из вышележащих горизонтов.

Почвенный горизонт, из которого в процессе почвообразования выносится ряд веществ в нижележащие горизонты.

Какой буквой В.В. Докучаев предложил обозначать почти не измененную почвообразованием материнскую породу.

Обозначение подстилающей породы.

Насколько быстро изменяется во времени морфология почв.

a) наиболее динамичный признак

b) сравнительно медленно изменяется

+ c) один из наиболее консервативных признаков

174. Общее название выцветов и пятен солей, пятен оглеения, бобовин, «журавчиков», конкреций и др.

Источник

Общие физические свойства почвы

В тесной и непосредственной связи с характером механического и структурного состава почв находятся их физические свойства, определяющие водный, воздушный и тепловой режимы, а вместе с тем в известной мере почвенные условия питания и развития растений.

Почва, как уже отмечалось выше, находится в постоянном развитии. В ней непрерывно происходят сложные и многообразные физико-химические и биологические процессы. Поэтому и физические свойства, присущие той или иной почве, не остаются постоянными, а всегда изменяются как под действием природных условий, так и под влиянием агротехники.

Физические свойства почв оказывают самое непосредственное влияние на жизнь и развитие растений. Поэтому правильное регулирование физических свойств почв в полеводстве составляет одну из важнейших задач в деле получения высоких урожаев сельскохозяйственных культур.

К категории общих физических свойств почвы относятся объемный вес, удельный вес и пористость, или скважность.

Объемный и удельный вес почвы. Всякая почва как природное тело характеризуется определенным объемным и удельным весом.

Под объемным весом почвы надо понимать вес абсолютно сухой почвы в единице объема ненарушенного сложения (т. е. с почвенными порами).

Объемный вес почвы зависит от характера слагающих почву минералов, от содержания перегноя, структуры и от порозности. Чем богаче почва перегноем и чем лучше выражена в ней структура, а следовательно, и порозность, тем меньше ее объемный вес и наоборот; бесструктурные почвы, с малым содержанием перегноя и слабо выраженной порозностью, обладают большим объемным весом. Помимо объемного веса, отличают еще удельный вес твердой фазы почвы. Удельным весом твердой фазы почвы называют вес абсолютно сухих почвенных частиц при сплошном заполнении ими (без пор) единицы объема. Удельный вес твердой фазы почвы зависит от ее состава: чем больше почва содержит органических веществ (удельный вес перегноя 1,40—1,80), тем меньше ее удельный вес и наоборот. В значительной мере удельный вес твердой фазы почвы зависит также от минералов, слагающих почву, поскольку минералы в природе отличаются большим разнообразием и удельные веса их далеко не одинаковы. Так, монтмориллонит имеет удельный вес 2—2,20, доломит 2,8—2,99, а лимонит 3,50—4,0 и т. д.

Об объемном и удельном весе различных почв наглядное представление дает табл. 12.

Таким образом, объемный и удельный вес почвы может служить в известной мере признаком, указывающим на содержание в ней органического вещества, на ее структурность и порозность. Зная объемный вес почвы, можно вычислить вес пахотного слоя почвы на любой площади.

Порозность, или скважность, почвы. Механические и структурные элементы, входящие в состав той или иной почвы, прилегают один к другому не всеми своими плоскостями, а лишь отдельными точками или гранями, вследствие чего сама почва приобретает характер пористого тела, пронизанного во всех направлениях целой системой полостей или скважин. Общий объем всех пор и промежутков между почвенными частичками в определенном объеме почвы называется скважностью, или порозностью, почвы.

Большое влияние на скважность оказывает прежде всего структурное строение почвы; чем структурнее почва, тем больше общая порозность, ибо, помимо заключенных в комках пор, эти почвы имеют промежутки, находящиеся между структурными отдельностями.

Данными многих исследований в этом направлении доказано, что скважность структурных почв превышает скважность почв бесструктурных примерно в 1,5 раза. Всякое разрушение структуры, могущее произойти в результате воздействия на почву природных факторов или вследствие плохой обработки почвы, неизбежно ведет за собой уменьшение общей порозности почвы.

Общая скважность у структурных почв колеблется от 55 до 65%, достигая иногда 70% от определенного объема почвы (табл. 13).

Порозность в значительной степени зависит от механического состава: чем мельче механический состав почвы, тем выше порозность. Хотя крупные частицы механического состава образуют крупные поры, но общий их объем всегда меньше, чем объем суммы многочисленных пор, образуемых мелкими частицами почвы.

При любом рыхлении почвы порозность увеличивается, при уплотнении — уменьшается. Скважность почвы заметно изменяется в зависимости от глубины почвенного слоя; в верхних слоях порозность больше, в нижних — меньше.

Объясняется это большим содержанием гумуса и лучшей структурой верхних горизонтов, большим воздействием на верхние слои почвы корней растений и роющих животных, а также отчасти меньшим давлением вышележащих слоев.

Размеры промежутков, или пор, в совокупности образующих общую скважность почвы, сильно варьируют, начиная от тончайших, так называемых капилляров, и кончая более крупными, которые свойствами капилляров не обладают.

В связи с этим, помимо общей скважности, различают еще капиллярную и некапиллярную скважность почвы.

Во всякой почве имеют место оба вида скважности, причем в зависимости от механического и структурного состава почвы в одном случае будет преобладать капиллярная, в другом случае — некапиллярная порозность.

Капиллярная скважность обусловливается главным образом наличием в почве глинистых частичек, некапиллярная же — песчанистым составом либо структурным строением почвы. Каждый вид скважности имеет различное значение в почвообразовательных процессах: капиллярные поры, будучи почти всегда заняты водой, затрудняют свободный доступ воздуха в почву, тормозят продвижение атмосферной влаги из верхних горизонтов почвы в нижние, создают известное сопротивление росту корней растений и т. д., наличие же некапиллярной скважности устраняет эти нежелательные явления, создавая тем самым благоприятные условия как для почвенных процессов, так и для развития растений.

Оптимальным соотношением этих двух видов порозности, как показывают данные опыта, будет такое, когда на долю некапиллярной приходится больше половины общей скважности, т. е. когда некапиллярная скважность преобладает в почве.

Такого рода соотношение некапиллярной и капиллярной скважности достигается в практике земледелия путем создания прочной почвенной структуры и рациональной механической обработки почвы.

Гаркуша, И.Ф. Почвоведение/ И.Ф. Гаркуша.- Л.: Издательство сельскохозяйственной литературы, журналов и плакатов, 1962.- 448 с.

Источник