Свет тепло влага воздух почва

Свет необходим всему живому как источник энергии для фотосинтеза, но его влияние на организмы не ограничивается только этим. По-своему важны интенсивность, качество (длина волны, т. е. спектральный состав) и продолжительность освещения (фотопериод).

Освещенность зависит от угла падения солнечных лучей на поверхность, а угол в свою очередь определяется географической широтой местности, временем года и суток, наклоном и экспозицией участка. Фотопериод, или долгота дня, на экваторе величина примерно постоянная и равная 12 ч, на других широтах циклически меняется по сезонам. Для растений и животных относительно высоких широт обычно характерен фотопериодизм, т. е. непосредственная реакция на эти изменения, что позволяет им синхронизировать с теми или иными временами года определенные виды активности, например цветение и прорастание у растений, миграцию, впадение в спячку и размножение у животных.

Качество света важно для фотоавтотрофов, поскольку хлорофилл может использовать только часть солнечного спектра. Некоторые водоросли, например красные, обладают дополнительными улавливающими свет пигментами, которые позволяют им выживать в местообитаниях, недоступных для зеленых продуцентов.

Потребность автотрофов в свете определяет структуру сообществ. Водоросли сосредоточены только в поверхностных слоях воды, а на суше растения выработали различные стратегии перехвата солнечных лучей: высокий рост, способность подниматься по опорам, увеличение листовой поверхности и т. д. В лесах это обусловливает ярусную структуру растительного сообщества.

Температура

Главный источник тепла на Земле — солнечная радиация. Геотермальные ресурсы важны лишь в очень немногих местообитаниях, например в горячих источниках, заселенных бактериями. Любой организм выживает только в определенном диапазоне температур, к которому он адаптирован морфологически и физиологически. Если температура ткани падает ниже точки замерзания, то обычно происходят необратимые структурные повреждения живых клеток, обусловленные образованием кристаллов льда. Вместе с тем чрезмерное нагревание приводит к денатурации белков. Между двумя этими экстремальными состояниями скорость ферментативных реакций, т. е. интенсивность обмена веществ, повышается вдвое с ростом температуры на каждые 10 °С. Большинство организмов с помощью различных адаптации в той или иной мере способно к терморегуляции, так что колебания внешней температуры внутри тела «сглаживаются» (гл. 19). В воде благодаря ее высокой теплоемкости эти колебания выражены слабее, поэтому водные местообитания в целом стабильнее по условиям, чем наземные.

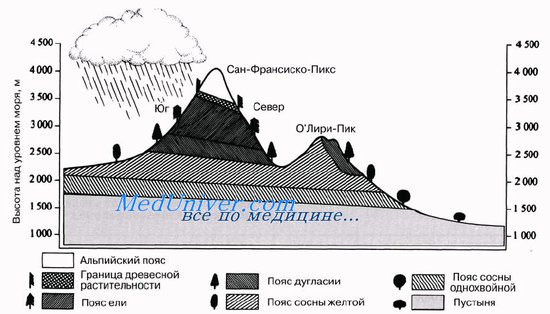

Как и освещенность, температура местообитания зависит от географической широты, абсолютной высоты над уровнем моря, времени года и суток, а также от экспозиции участка. В обоих случаях важны также и локальные особенности, приводящие к формированию микроместообитаний с собственным микроклиматом. В его развитии важную роль играет растительность, причем в самых разных масштабах — под пологом леса, внутри кроны отдельного дерева, под розеткой листьев травянистого растения и т. п.

Влажность и соленость

Вода необходима для жизни и относится к основным лимитирующим факторам в наземных экосистемах. Она поступает в эти экосистемы из атмосферы в виде дождя, снега, града, росы, инея. Доступность ее на суше определяется обсуждавшимся выше гидрологическим циклом. Наземные растения обычно всасывают воду из почвы. Малое количество атмосферных осадков, интенсивный дренаж и сильное испарение могут по отдельности или в разных сочетаниях привести к пересыханию почвы, тогда как противоположные крайности чреваты ее постоянным переувлажнением.

В соответствии с устойчивостью к дефициту воды растения подразделяют на ксерофиты (высокая устойчивость), мезофиты (средняя устойчивость) и гигрофиты (низкая устойчивость к недостатку воды). Непосредственно в водоемах растут гидрофиты. Некоторые ксероморфные адаптации приведены в таблице. Животные, населяющие засушливые местообитания, также развили особые механизмы получения и запасания воды.

Проблемы поддержания водного баланса у организмов, живущих в воде, связаны с ее соленостью, и в этом плане велика разница между морскими и пресноводными видами. Лишь немногие растения и животные способны выдержать сильные колебания солености, свойственные, например, эстуариям и соленым маршам. К числу таких животных относится улитка Hydrobia ulvae, выживающая в диапазоне концентраций хлорида натрия от 50 до 1600 ммоль/л. Соленость бывает важна и в наземных местообитаниях. Там, где количество испаряющейся воды превышает количество выпадающих атмосферных осадков, велик риск засоления почвы — проблема весьма серьезная на некоторых орошаемых землях.

— Вернуться в оглавление раздела «Биология.»

Источник

Среда обитания и экологические факторы

Среда обитания и условия существования

Среда обитания — часть природы (совокупность конкретных условий живой и неживой природы), непосредственно окружающая живой организм и оказывающая прямое или косвенное влияние на его состояние: рост, развитие, размножение, выживаемость и т.п.

Условия существования — это совокупность жизненно необходимых факторов среды, без которых живой организм не может существовать (свет, тепло, влага, воздух, почва и т.д.).

Экологические Факторы и их классификация

Экологические факторы — это отдельные элементы среды обитания, способные оказывать влияние на организмы, популяции и природные сообщества, вызывая у них приспособительные реакции (адаптации).

❖ Классификация экологических факторов по характеру действия:

■ периодические факторы (действуют постоянно и имеют суточную, сезонную и годичную цикличность: смена дня и ночи, приливы и отливы, чередование времен года и др.);

■ непериодические факторы (действуют на организмы или популяции внезапно, эпизодически);

❖ Классификация экологических факторов по происхождению:

■ абиотические факторы — все факторы неживой природы: физические, или климатические (свет, температура, влажность, давление), эдафические, или почвенно-грунтовые (механическая структура почвы, ее минеральный состав), топографические, или орографические (рельеф местности), химические (соленость воды, газовый состав воздуха, pH почвы и воды) и др.;

■ биотические факторы — разнообразные формы влияния одних живых организмов на жизнедеятельность других. При этом одни организмы могут служить пищей для других, быть для них средой обитания, способствовать размножению и расселению, оказывать механические, химические и другие воздействия;

■ антропогенные факторы — разнообразные формы деятельности человека, изменяющие природу как среду обитания других видов или непосредственно сказывающиеся на их жизни (загрязнение окружающей среды отходами промышленности, охота и др.).

Закономерности действия экологических Факторов на организмы

❖ Характер действия экологических факторов на организмы:

■ как раздражители они вызывают приспособительные изменения физиологических и биохимических функций;

■ как ограничители обусловливают невозможность существования тех или иных организмов в данных условиях;

■ как модификаторы определяют морфологические, структурно-функциональные и анатомические изменения организмов;

■ как сигналы они свидетельствуют об изменениях других факторов среды.

❖ По силе воздействия на организм экологические факторы подразделяются на:

■ оптимальные;

■ нормальные;

■ угнетающие (стрессовые);

■ предельные;

■ ограничивающие.

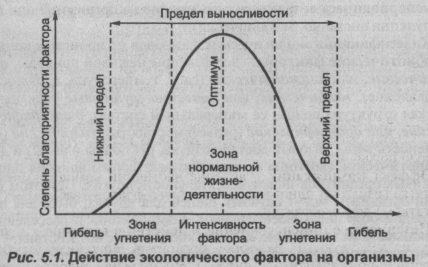

Пределы выносливости организма — это диапазон интенсивности фактора, в границах которого возможно существование организма. Этот диапазон ограничен крайними пороговыми точками минимума и максимума и характеризует толерантность организма. При интенсивности фактора, меньшей точки минимума (нижнего предела) или большей точки максимума (верхнего предела) организм погибает.

Биологический оптимум — наиболее благоприятная для организма интенсивность фактора. Значения интенсивности фактора, лежащие вблизи биологического оптимума, составляют зону оптимума.

Зоны стресса, угнетения (или пессимума) — диапазоны с резким недостатком или избытком фактора; в этих зонах интенсивность фактора лежит в пределах выносливости, но выходит за границы биологического оптимума.

Зона нормальной жизнедеятельности находится между зоной оптимума и зоной пессимума (стресса).

Толерантность — способность организмов выносить отклонения экологического фактора от оптимальных для себя значений.

■ Одна и та же интенсивность фактора может быть оптимальной для одного вида, угнетающей (стрессовой) для другого и выходить за пределы выносливости для третьей.

Эврибионты — организмы, способные выдерживать значительные отклонения от биологического оптимума (т.е. имеющие широкие пределы выносливости); пример: карась способен жить в различных водоемах.

Стенобионты — организмы, для существования которых необходимы строго определенные, относительно постоянные условия среды; пример: форель обитает только в водоемах с высоким содержанием кислорода.

Экологическая валентность — способность организма заселять разнообразные среды обитания.

Экологическая пластичность — способность организма адаптироваться к определенному диапазону изменчивости факторов среды.

Взаимодействие экологических Факторов. Ограничивающий Фактор

Комплексное воздействие факторов: экологические факторы воздействуют на живой организм комплексно, т.е. одновременно и совместно, причем действие одного фактора в определенной степени зависит от интенсивности другого фактора. Примеры: жара легче переносится в сухом воздухе, чем во влажном; замерзнуть можно быстрее при морозе с сильным ветром, чем в безветренную погоду и т. п..

Эффект компенсации — явление частичной компенсации недостатка (избытка) одного экологического фактора избытком (недостатком) другого фактора.

Независимое приспособление к действию факторов: к каждому из действующих факторов организмы приспосабливаются относительно независимым путем. Степень выносливости к какому-либо фактору не означает аналогичной выносливости к действию остальных факторов.

Экологический спектр — совокупность способностей организма существовать в условиях действия различных факторов среды.

Ограничивающий (лимитирующий) фактор — это фактор среды, значения которого выходят за пределы выносливости организма, что делает невозможным существование этого организма в данных условиях.

❖ Роль ограничивающих факторов:

■ они определяют географические ареалы видов;

■ они сильнее других факторов влияют на жизнедеятельность организма и действуют по правилу минимума;

■ их действие является жизненно важным для организма, несмотря на благоприятное сочетание остальных факторов. Примеры: распространение организмов в Арктике ограничивается недостатком тепла, в пустынях — недостатком влаги и др.

Источник

Биология. 11 класс

Конспект урока

Биология, 11 класс

Урок 13. «Организм и окружающая среда. Экологические факторы»

1. Перечень вопросов, рассматриваемых в теме;

Урок теме «Организм и окружающая среда. Экологические факторы» позволит учащимся расширить представления об экологии как науке, углубить знания о среде обитания, экологических факторах и закономерностях влияния их на организмы и окружающую среду, сформировать у школьников экологическое сознание, понимание роли человека в окружающей среде.

2. Глоссарий по теме (перечень терминов и понятий, введенных на данном уроке);

Среды обитания, экологические факторы среды обитания: абиотические, биотические, антропогенные; экологическая ниша

Экология – это наука о взаимоотношениях живых организмов и среды их обитания.

Лимитирующий фактор – это фактор, сдерживающий развитие организмов из-за недостатка или их избытка по сравнению с потребностями.

Закон Минимума— успешную жизнедеятельность организма ограничивает экологический фактор количество и качество которого близки к минимуму, необходимому организму.

Среда обитания — часть природы (совокупность конкретных абиотических и биотических условий), непосредственно окружающая живые организмы и оказывающая прямое или косвенное влияние на их состояние, рост, развитие, размножение, выживаемость.

Условия существования — совокупность жизненно необходимых факторов среды, без которых живые организмы не могут существовать (свет, тепло, влага, воздух, почва).

Экологические факторы — факторы среды, которые прямо или косвенно воздействуют на организмы.

Ограничивающие факторы — факторы, снижающие жизнеспособность организма.

Биологический оптимум — наилучшее сочетание условий для организмов.

Аэробионты — существа, населяющие наземно-воздушную среду.

Почвенная среда – рыхлый поверхностный слой литосферы, переработанный деятельностью живых существ и климатических факторов.

Эдафобионты ( от греч. «эдафос» — почва) – обитатели почв.

Экологическая ниша — совокупность допустимых значений факторов среды для конкретного вида.

Симбиоз – сожительство, форма взаимоотношений, при которой оба партнера или один из них извлекает пользу от другого.

3. Основная и дополнительная литература по теме урока (точные библиографические данные с указанием страниц);

- Учебник «Биология.10-11класс», созданный под редакцией академика Д.К. Беляева и профессора Г.М. Дымшица / авт.-сост. Г.М. Дымшиц и О.В. Саблина.- М.: Просвещение, 2018г., с243-247

1. А.Ю. Ионцева. «Весь школьный курс в схемах и таблицах» – М.: Эксмо, 2014.: С. 294-304

2. Е.Н. Демьянков, А.Н. Соболев «Сборник задач и упражнений. Биология 10-11» — М.: ВАКО. С 140-151 учебное пособие для общеобразовательных организации

3. А.А. Кириленко, С.И. Колесников., «Биология тематические тесты. (подготовка к ЕГЭ)» Учебно- методическое пособие.- Ростов н/Д: Легион, 2009г. С 103-107.

5. Г.И. Лернер «БИОЛОГИЯ : Полный справочник для подготовки к ЕГЭ »: АСТ, Астрель; Москва; 2010г (раздел VII)

4. Открытые электронные ресурсы по теме урока (при наличии);

- Образовательный портал для подготовки к экзаменам Гущин Д. Д.

https://bio-ege.sdamgia.ru/?redir=1тема 1, 2

- Российский общеобразовательный Портал www.school.edu.ru

- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов www.school-collection.edu.ru

- Открытый колледж Биология http://college.ru/biology/

5. Теоретический материал для самостоятельного изучения;

Экология — наука о взаимоотношениях живых организмов между собой и со средой их обитания.

Среда обитания — это часть природы, окружающая живые организмы и оказывающая на них определённое воздействие. На нашей планете живые организмы освоили 4 среды обитания: водную, наземно-воздушную, почвенную и организменную.

Отдельные элементы среды, которые воздействуют на организмы, называются экологическими факторами. Выделяют следующие экологические факторы: абиотические, биотические, антропогенные. Абиотические факторы — компоненты неживой природы. Биотические факторы — воздействие живых организмов друг на друга (взаимодействие между особями в популяциях и между популяциями в сообществах). Антропогенные факторы — деятельность человека, приводящая либо к прямому воздействию на живые организмы, либо к изменению среды их обитания (охота, промысел, сведение лесов, загрязнение, эрозия почв и др.).

В процессе эволюции у организмов выработались различные приспособления к среде обитания — адаптации. Существует три основных пути приспособления организмов к условиям окружающей среды: активный путь, пассивный путь и избегание неблагоприятных воздействий. Адаптации можно разделить на биохимические, морфологические, физиологические, этологические и др.

Факторы среды имеют количественное выражение. По отношению к каждому фактору можно выделить зону оптимума (зону нормальной жизнедеятельности), зону пессимума (зону угнетения) и пределы выносливости организма. Оптимум — такое количество экологического фактора, при котором интенсивность жизнедеятельности организмов максимальна. В зоне пессимума жизнедеятельность организмов угнетена. За пределами выносливости существование организма невозможно. Различают нижний и верхний предел выносливости.

Способность живых организмов переносить количественные колебания действия экологического фактора в той или иной степени называется экологической валентностью (толерантностью, устойчивостью, пластичностью). Интервал значений экологического фактора между верхним и нижним пределами выносливости называется зоной толерантности. Виды с широкой зоной толерантности называются эврибионтными, с узкой — стенобионтными.

Экологический фактор, количественное значение которого выходит за пределы выносливости вида, называется лимитирующим (ограничивающим) фактором. Такой фактор будет ограничивать распространение вида даже в том случае, если все остальные факторы будут благоприятными. Лимитирующие факторы определяют географический ареал вида.

6. Примеры и разбор решения заданий тренировочного модуля (не менее 2 заданий).

- Существа, населяющие наземно-воздушную среду

- Элементы окружающей среды, которые вызывают у живых организмов и их сообществ приспособительные реакции (адаптации).

- Обитатели почв

- Часть природы(совокупность конкретных абиотических и биотических условий), непосредственно окружающая живые организмы и оказывающая прямое или косвенное влияние на их состояние, рост, развитие, размножение, выживаемость

- Наилучшее сочетание условий для организмов

- наука о взаимоотношениях живых организмов и среды их обитания.

Тип вариантов ответов: Выберите элемент (Текстовые, Графические, Комбинированные)

Правильный вариант/варианты (или правильные комбинации вариантов):

- Аэробионты

- Экологические факторы

- Эдафобионты

- Среда обитания

- Биологический оптимум

- Экология

Неправильный вариант/варианты (или комбинации):

Подсказка: повторите термины

Найдите слова, соответствующие теме, обозначьте цветом.

Тип вариантов ответов: Выберите элемент (Текстовые, Графические, Комбинированные)

Правильный вариант/варианты (или правильные комбинации вариантов):

Источник

➤ Adblockdetector