§19. Почвы

Автор: gdz-okrmir

Дата записи

Вспомните

Что такое плодородие?

Плодородие почвы — способность почвы удовлетворять потребность растений в элементах питания, влаге и воздухе, а также обеспечивать условия для их нормальной жизнедеятельности.

Это я знаю

1. Чем объясняется разнообразие почв на Земле?

Разнообразие почв на Земле определяется природными особенностями конкретной территории: климатом, растительностью, рельефом и другими факторами.

2. Что влияет на образование различных типов почв?

В каждой природной зоне в зависимости от климата – условий увлажнения и температурного режима – формируются определенные типы почв.

3. Установите соответствие между перечисленными природными зонами и типами почв:

4. Выберите верный ответ. Кто из ученых открыл закон мировой почвенной зональности: а) В.И. Вернадский, б) М.В. Ломоносов, в) В.В. Докучаев.

5. Какая существует связь между почвой и растительностью? Приведите примеры, используя имеющиеся знания.

От типа растительности в некоторой степени зависит тип почв, мощность гумусового горизонта. К примеру, под степной растительностью развиваются черноземы – плодородные почвы с мощным гумусовым горизонтом. Под пустынной и полупустынной растительностью формируются пустынные почвы, которые имеют небольшую мощность и в которых отсутствует гумусовый горизонт.

Это я могу

6. По рисунку 52 сравните, как проходят границы гумусового горизонта и почвенного слоя в целом. Определите, в каких природных зонах наиболее мощный почвенный слой. Сравните мощность гумусового горизонта этих почв. Объясните различия.

Граница гумусового горизонта и почвенного слоя в целом проходят синхронно друг другу. Исключением является природная зона влажных экваториальных лесов. Там красные ферраллитные почвы имеют огромную мощность. Это самый мощный почвенный слой. Однако, из-за высоких температур и влажности происходит быстрое окисление органических веществ. Поэтому гумусовый горизонт отсутствует или совсем тонкий. Помимо влажных экваториальных лесов мощный почвенный слой развивается под степями. Именно почвы степей имеют самый мощный гумусовый горизонт. Самую небольшую мощность почвы в целом и гумусового горизонта имеют почвы арктических пустынь, тундры, тропических пустынь и полупустынь.

Обобщение по теме

Какие самые интересные природные объекты или явления на земном шаре вы хотели бы увидеть своими глазами в первую очередь? Составьте топ-лист из 10 позиций. Обсудите в группе место каждой позиции.

Топ-10: самые зрелищные природные явления

1. Миграция бабочек Монархов.

Бабочки-монархи широко известны благодаря своим зрелищным миграциям. Интересны они тем, что сама по себе бабочка не в состоянии преодолеть расстояние в 3200 километров, но они способны на такой перелет за несколько поколений. Повинуясь смене времен года, они путешествуют из одного конца Северной Америки в другой.

Гейзеры — впечатляющая демонстрация подземных сил природы. Обычно это горячие источники, вода из которых периодически извергается в воздух в следствии высокого подземного давления. Больше половины гейзеров планеты расположены в одном единственном месте — Йеллоустонском национальном парке.

Морские ночесветки — одно из морских чудес планеты. Эти крошечные организмы обладают удивительной способностью светиться в темноте. Собираясь в огромных количествах у поверхности воды они могут быть заметны даже из космоса.

4. Огненные смерчи.

Сами по себе торнадо — довольно страшное явление, но если добавить к ним огня, то тут уже наступает панический ужас. Огненные смерчи обычно возникают, когда разрозненные очаги пожаров объединяются в один огромный костёр. Воздух над ним нагревается, его плотность уменьшается и он поднимается вверх. Напор горячего воздуха здесь достигает ураганных скоростей.

5. Световые столбы.

Световые столбы — это одно из самых красивых явлений в атмосфере. Чтобы они появились, температура воздуха должна быть менее -20 градусов. Именно при такой температуре начинают образовываться ледяные кристаллы в облаках. Световой столб возникает, когда солнечный свет отражается от их поверхностей.

В художественной литературе очень долгое время морские водовороты описывались как несущие страшную опасность для моряков. В реальности же не было зафиксировано ни одного случая, когда более менее крупное судно стало их жертвой. Возникают морские водовороты из-за столкновений приливных и отливных волн и встречных течений. Движение воды в водоворотах может достигать очень больших скоростей. Горизонтальные размеры меняются от нескольких сантиметров до нескольких километров.

7. Лавовые озера.

Обычно лава появляется лишь во время серьезных извержений вулканов, однако на нашей планете есть пять мест, где она находится в относительно спокойных с этой точки зрения местах. Эти озера обычно связаны непосредственно с ядром планеты. Высокая температура расплавленных пород заставляет их издавать довольно жуткое свечение в ночное время.

8. Песчаные бури.

Возникают песчаные бури при сильных воздушных потоках, скорость которых более 10 м/с. Со стороны буря выглядит, как плотная стена высотой несколько сотен метров. Ежегодно около 40 миллионов тонн пыли и песка переносятся из Сахары к бассейну Амазонки.

9. Солнечное затмение.

Солнечное затмение — интереснейшее явление природы. Они бывают относительно часто, но видны не из всех местностей земной поверхности и поэтому многим могут показаться редкими. Это случает когда Луна в своем движении проходит на фоне диска Солнца. Луна расположена ближе к Земле, чем Солнце, почти в 400 раз, а так же ее диаметр меньше диаметра Солнца в 400 раз. Поэтому видимые размеры Земли и Солнца почти одинаковые, и Луна может закрыть собой Солнце.

10. Северное сияние.

Северное сияние — по-настоящему потрясающее зрелище. Это явление природы чаще всего можно наблюдать поздней осенью, зимой или ранней весной. Оно возникает, когда частицы солнечного ветра попадают в атмосферу планеты и ионизируют ее атомы.

Источник

Почва и растительность, какая между ними взаимосвязь?

Почва и растительность связаны между собой самым тесным образом, питая и дополняя друг друга. Корни растений проникают глубоко в землю, получают из неё необходимые питательные вещества и влагу. В свою очередь, растения способствуют образованию почвенного слоя: сбрасывая листву, плоды, отмирая сами.

Отмершие части растений минерализуются, образовавшиеся элементы насыщают почву, делая её более плодородной, за счёт чего тут впоследствии с успехом будет развиваться новая растительность.

Также, в пору своей жизни, растения выделяют кислоты, преобразующие минеральные вещества в почве в растворимую форму. Именно в ту, которая с наибольшей лёгкостью усваивается растениями.

Растения влияют и на климат. Так, после вырубки леса, влажный воздух может измениться на более сухой, усилится воздействие на почву солнца, ветров. Всё это – через определённое время – скажется и на её составе.

Помогают находить ископаемые

От того, какие полезные ископаемые залегают в глубоких слоях земли — во многом будет зависеть: какие тут станут расти травы, деревья и кустарники. Многие растения неплохо развиваются там, где в земле много кобальта, марганца, меди. А вот железные руды растительность переносит плохо.

Состав почвы, таким образом, отражается и на внешнем виде растений. В одних случаях, они разрастаются пышным цветом, в других — становятся бледными и чахлыми, имеют определённые виды уродств, необычные цвета принимает окраска лепестков. Проводя исследование растений на содержание в них химических элементов, можно немало узнать о содержащихся в данных землях полезных ископаемых.

Поэтому научные экспедиции всегда включают в свой состав учёных — географов, геологов, ботаников, химиков.

Определив площадь, на которой растительность имеет одинаковые отклонения в своем развитии, а также изменения во внешнем виде — ботаники составляют карту, очерчивая границы этой территории. С помощью такой карты геологи могут уточнить площадь, которую занимает месторождение полезных ископаемых, также это позволяет сделать определённые выводы об уровне грунтовых вод.

От почвы зависит урожай

Но людей, далеких от науки, состав почвы и её влияние на растительность интересуют с другой стороны. Какие садовые и огородные культуры будут тут лучше расти, а какие сажать не стоит? Чего недостает почве, а значит — чем надо «подкормить» землю, чтобы участок давал богатый урожай? Появления каких видов сорняков стоит ожидать?

Например, там, где чернозём, и почва не закислённая, будет расти много крапивы. Если земля бедная, привычное жгучее растение на участке искать не стоит. Здесь найдёт себе приют щавель. А вот очень плотную землю любят только мхи. Одуванчик, который кажется нам таким неприхотливым, на самом деле тщательно выбирает для себя место обитания, и расти будет там, где почвенный слой достаточно большой, и в него беспрепятственно попадает вода.

Мы привыкли ругать глинистые почвы, и обрабатывать «тяжёлую» землю таким образом, чтобы она стала «более лёгкой». На самом деле, многие растения предпочитают глинистые почвы песчаным. Песчаники бедны органическими и минеральными веществами. Но хуже всего засолённые почвы, практически непригодные для земледелия. Такие встречаются на юге нашей страны.

Начинающие садоводы и огородники порой не могут разгадать загадку. Приобрели расхваленные семена, рассаду или саженцы, не жалели сил на уход за ними, а урожай собрали скудный. Проще всего сделать вывод — а, мол, в наших краях тот же абрикос — не растёт. Отчего же тогда знакомая, у которой дача не столь далеко от вашей, ежегодно варит абрикосовое варенье, из плодов, выращенных на участке?

Ларчик, между тем, открывается просто. Всё дело в почве. Сколько бы вы не вносили удобрений — полностью вы её состав не измените. Остаётся одно – идти на компромисс. Выращивайте растения, предпочитающие именно тот тип земли, который имеется у вас на участке. Прочие деревья, кустарники и овощи тоже можно сажать. Только не стоит ждать богатого урожая.

Типы почвы

Как известно нам из школьных курсов биологии и географии, почвы делятся на следующие типы: песчаные, глинистые и суглинистые. Если вы ещё не определили, какая же земля у вас на участке, можно проделать следующий эксперимент. После полива возьмите в руку комок мокрой земли. Сожмите его. Если почва напоминает пластилин, из которого можно что-то вылепить — она явно глинистая. Если получившаяся колбаска трескается — это суглинок. Ну а песчаная земля просто рассыплется в руках, и слепить из неё ничего не удастся.

Как вы понимаете, эксперимент этот очень упрощённый. Если вы захотите досконально узнать всё о своей земле — её тип, состав, кислотность — нужно будет обратиться в специальную лабораторию. Но всё же базовое представление вы теперь имеете.

Что хорошего и плохого в каждом типе почвы? Песчаник — лёгкий, в такую рыхлую почву свободно проникает воздух. Однако в ней мало питательных веществ, они просто вымываются. Ведь вода в песке не задерживается, просачивается глубже, унося с собой полезные микроэлементы.

Глинистая почва богаче необходимыми растениям веществами, но у неё свои недостатки. В период таяния снега и обильных дождей, вода застаивается в такой «тяжёлой» земле. Не все растения это выдерживают, они начинают просто гнить. Если же наступает засушливая пора, глина трескается, почва иссушается, корни растений повреждаются — особенно, если речь идёт об овощах или однолетних цветах.

Поэтому оптимальный вариант, как для сада, так и для огорода — это суглинок.

Что сажать

Если вам досталась не самая лучшая земля, а вы намерены всерьёз на ней трудиться, и разводить определённые виды культурных растений – вам предстоит большая работа. Одни дачники в таких случаях машинами скупает чернозём, другие пытаются «облегчить» глинистую землю, внося туда песок и удобрения, третьи сажают растения-сидераты. Последние легко и быстро растут практически на любой земле, дают обильную зелёную массу, выделяют в почву необходимые для культурных растений вещества, а осенью идут на перегной.

Более простой вариант — приспособить своё огородное хозяйство именно под доставшийся вам тип земли.

Если внести в песчаную почву достаточно удобрений — здесь будут неплохо расти картофель и любые корнеплоды, а также помидоры, лук, зелень. К достоинствам песчаника можно отнести и тот факт, что этот тип почвы практически не нуждается в рыхлении.

На глинистой земле, как ни странно, можно успешно разводить цветы: розы, ирисы, жасмин. Выдержат такую «тяжёлую» землю барбарис и боярышник, малина, вишня. А вот, чтобы выращивать овощи, придётся делать «высокие» грядки, наполняя их плодородной землёй.

На суглинистых и супесчаных почвах будут расти практически любые культуры. Подойдут эти земли и для закладки виноградников.

Поговорим о кислотности

Измерители кислотности имеются в свободной продаже, поэтому определить — насколько кислая у вас на участке почва — не составит труда.

На кислой почве будут неплохо расти помидоры, морковка, кабачки и тыквы, репа и редька.

Если вы заметили, что на участке появилось такие растения как мокрица, лопухи – это говорит о том, что почва слабокислая. Её предпочитают капуста и огурцы, бобовые культуры, многие цветы.

На нейтральной почве дадут хороший урожай все вышеперечисленные культуры, а кроме того — свёкла, сладкий болгарский перец, различные виды зелени.

Ну и, наконец, если почва щелочная — отдайте предпочтение тюльпанам и нарциссам, сирени и пионам.

Чтобы добиться приближения степени кислотности почвы к нейтральной, в кислую землю — в процессе перекопки – вносят известь и достаточное количество перегноя, а в щелочную — гипс. Лучше это делать постепенно, на протяжении нескольких огородных сезонов.

Помните, что от качества почвы зависит урожай, поэтому не пожалейте сил, чтобы сделать землю на вашем участке максимально плодородной. Лучшими вашими союзниками станут органические и минеральные удобрения, правильный режим полива, растения-сидераты и мульчирование.

Источник

Связь растений с почвой

Связь растений с почвой человек заметил давно. Еще в древние времена люди пользовались этим. Они увидели, что есть такие растения, которые особенно хорошо растут на влажной почве — камыш, тальник, ольха, тростник— и стали в таких местах искать воду и рыть колодцы.

Вспомним нашего величайшего русского ученого М. В. Ломоносова. Он не только был поэтом, писателем, химиком и физиком, но он любил наблюдать природу. От его взора не скрылась связь растений с почвой.

Он писал, например, о том, что на землях, богатых железными рудами, растения плохо растут, становятся бледными и мелкими.

Прошло много лет. Геологами, ботаниками и почвоведами проведено много специальных исследований. Установлено, что одно и то же растение лучше растет в одних условиях и хуже в других, одно выживает при высоких концентрациях какихлибо элементов, а другое погибает. Выяснено, что изменение внешнего вида растения, иногда его уродство, связано с избытком в земле какихто соединений. Найдены растения и даже целые сообщества (группы разных растений, произрастающих вместе), которые растут на земле, богатой тем или иным металлом — цинком, никелем, кобальтом, медью или марганцем. Растения обогащаются этими соединениями. И тогда их химический состав может указывать на свойства почвы. По растениям можно судить не только о качестве почвы, но и о характере горной породы, о составе грунтовых вод — соленые они или пресные, глубоко залегают или мелко и т. д. Вот почему в поисковых партиях геологов теперь можно встретить и химиков и ботаников.

Находить полезные ископаемые помогает хороший

или плохой рост растения, его главенствование в травостое, а также и другие признаки растений, особенно их уродства.

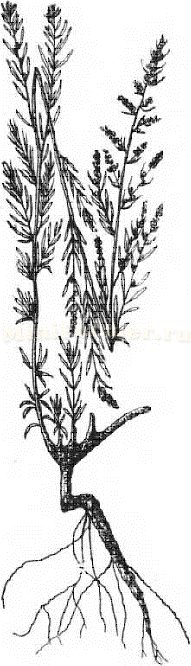

На глинах, содержащих много гипса — сернокислого кальция, изень, например, растет не в высоту, как обычно, а в ширину, образуя подушку из мелких ветвей.

Есть такие химические элементы в почве, которые в малых количествах полезны растению, стимулируют его рост, а в больших количествах становятся ядами.

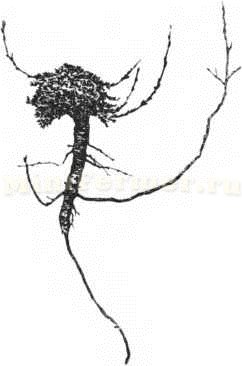

Таков бор. Там, где его немного, растения бывают гигантами. Но если увеличивать количество бора, растение плохо растет, сильно ветвится, изменяется форма его куста и окончания ветвей. При еще большей концентрации бора у многих растений появляются стелющаяся форма, карликовость; они не цветут, корни отмирают, и растение в конце концов гибнет.

Медь тоже вызывает карликовость и, кроме того, изменяет цвет венчика цветка из розового в синий.

На почвах, богатых железом, образуется яркозеленая листва, которая осенью внезапно желтеет. У гортензии венчик становится голубым. Способность цветков гортензии менять окраску в зависимости от состава питательных солей используют, удобряя почву слабым раствором солей железа (хлорного или лимоннокислого). Розовую окраску можно вызвать, поливая гортензию слабым раствором марганцовокислого калия. Эта же соль окрашивает лепестки астр в пурпурный цвет.

Высокая концентрация марганца вредна: он разрушает зеленый хлорофилл и листья обесцвечиваются. Малое содержание нефти действует на растение как усилитель, стимулятор роста — появляются гигантские растения. Большие количества нефти в почве угнетают растение: на стебле образуются вздутия; позже эта ткань отмирает и стебель изгибается, скручивается. Обычно у сочных солянок на ветвях небольшого кустика сидят редкие листья. Если же в почве избыток нефти, солянка сильно ветвится, появляются короткие ветви и образуется шарообразный куст.

Солерос — растение солончаков. Слева — уродливая форма: растение выросло на почве с избытком бора; справа — нормальное растение.

Источник