Связь почв с растительностью

Влияние почвы на распространение растений

Между растениями и почвами также существуют очень тесные и многообразные взаимосвязи. Почву определяют как «самый верхний слой коры выветривания Земли, который приобрел свои важнейшие свойства под влиянием климата и живых существ». Формирование почвы вообще невозможно без участия растений. Но и почва в свою очередь в высшей степени важна для растений, поскольку в ней содержатся питательные вещества и запас влаги. Правда, вид почвообразования зависит не только от растений, но и от состава исходного минерального материала и — в значительной мере — от климата.

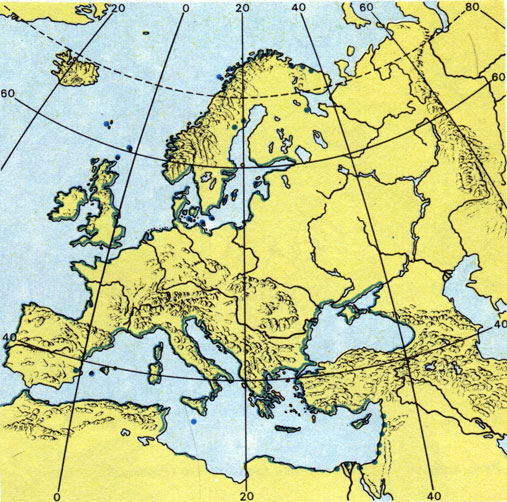

Распространение морской горчицы (Cakile maritima)

Мы не имеем возможности подробнее рассмотреть почву как сложную структуру, сформировавшуюся под влиянием целого ряда факторов. Достаточно подчеркнуть, что на Земле имеется ясно выраженное соответствие между основными зонами растительности и главными типами почв. И в этом нет ничего удивительного, так как и те и другие зависят от климатических условий. В тех разделах книги, где речь пойдет об отдельных зонах растительности, мы еще остановимся на этих взаимосвязях.

Если влияние почвы на растительность — при рассмотрении этого вопроса в глобальном масштабе — прослеживается четко, то часто очень трудно оценить, как воздействуют почвы или отдельные почвенные факторы на формирование ареалов видов.

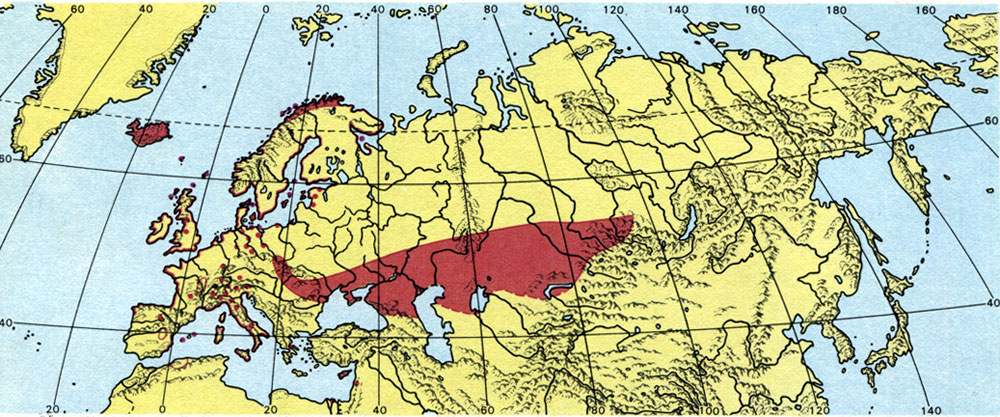

Растения засоленных почв. Наиболее ярко проявляется зависимость между общим распространением, ареалами и почвенными факторами в тех случаях, когда один из почвенных факторов доминирует и оказывается экстремальным. Это положение хорошо иллюстрируют растения, произрастающие на засоленных почвах. В их распространении очень много общего и заслуживающего внимания. При рассмотрении ареала, например, подорожника приморского (Plantago maritima), обычного растения солончаковых лугов, бросается в глаза, что подавляющая его часть находится во Внутренней Азии. Эти восточные районы Туранской флористической области богаты засоленными почвами. Оттуда этот вид распространился на запад; он встречается местами по берегам Средиземного моря, Атлантического океана, Северного и Балтийского морей и проник даже на арктические побережья. Затем он заселил территории с засоленными почвами, рассеянные по всей Европе, но находящиеся вдали от морей. Почти так же распространены солерос европейский (Salicornia europaea), сведа приморская (Suaeda maritima), млечник приморский (Glaux maritima), солянка калийная (Salsola kali), полынь приморская (Artemisia maritima), лебеда прибрежная (Atriplex litoralis), ситник Жерара (Juncus gerardii) и другие виды. Очевидно, что для формирования ареалов всех этих растений климат имеет второстепенное значение, так как они хорошо развиваются в районах с разным климатом. Стоит лишь вспомнить, насколько различны климатические условия жарких центральноазиатских полупустынь и морских побережий северной Норвегии и Кольского полуострова. И хотя не все растения засоленных почв встречаются в областях со столь разным климатом (а у некоторых видов можно обнаружить даже определенную зависимость ареала от климата), все же решающее значение для их распространения имеет содержание соли в почве.

Распространение подорожника приморского (Plantago maritima)

Некоторые виды для нормального развития нуждаются в присутствии в почве поваренной соли в определенной концентрации; их называют галофитами или растениями засоленных почв в узком смысле слова. Таковы, например, солерос, сведа приморская, а также виды мангровых лесов. Другие виды оказываются лишь солевыносливыми: они так же хорошо растут и на почвах, не содержащих соли. При этом важно, что все эти растения способны хорошо развиваться в местообитаниях с засоленными почвами, где условий для жизни других растений нет. Здесь они не испытывают конкуренции со стороны других видов и потому господствуют. Следовательно, в их существовании и распространении немаловажную роль играет такой фактор, как конкуренция.

Осенняя окраска солероса (Salicornia), выросшего на удаленном от моря местообитании с засоленной почвой

Растения почв, содержащих тяжелые металлы. Подобную же зависимость распространения растений от экстремальных почвенных факторов обнаруживают и другие «почвоприуроченные» виды, например обитающие на почвах, содержащих тяжелые металлы. Такая зависимость, особенно при наблюдении этого явления на небольших территориях, часто настолько резко бросается в глаза, что соответствующие растения даже называют «индикаторами почв». Соли тяжелых металлов — меди, свинца, цинка и др. — для большинства растений ядовиты. Имеется лишь сравнительно немного видов (или подвидов и разновидностей), которые могут расти на таких почвах и, разумеется, почти не испытывать конкуренции со стороны других растений. Например, один из подвидов минуарции весенней (Minuartia verna subsp, hercynica) встречается в восточных предгорьях Гарца только в районе выхода на поверхность медистых сланцев и растет на отвалах, возникших при разработке этой горной породы. Так же растут некоторые специализировавшиеся подвиды или разновидности армерии приморской, или обыкновенной (Armeria maritima subsp. halleri, subsp. bottendorfensis и др.),и смолевки-хлопушки (Silene vulgaris var. humilis). Некоторые из этих подвидов и разновидностей встречаются и в других районах, но на так называемых гальмейных почвах, содержащих цинк. Кроме того, особую флору мы встречаем на серпентиновых почвах, содержащих труднорастворимые и крайне медленно разрушающиеся силикаты магния. Два папоротника — Asplenium adulterinum и Asplenium cuneifolium (виды рода костенец) — даже называют серпентинными, так как они растут почти всегда только на этой почве. Правда, зависимость перечисленных растений от почв, содержащих тяжелые металлы, не непосредственная; в таких местообитаниях не менее существенную роль играет отсутствие конкуренции со стороны других видов.

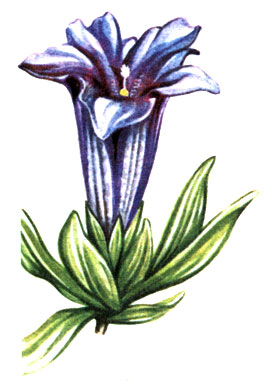

Викарирующие виды, растущие в Альпах на силикатных почвах

Рододендрон ржавый Hododendron ferrugineum

Горечавка Клузия Gtntiana clusii

Лютик ледниковый Ranunculus glacialis

Прострел серно-желтый Pulsatilla sulphurea

Источник

Экология СПРАВОЧНИК

Информация

Почва и растительность, взаимосвязь

Э. и Р. Комареки много лет изучали влияние пожара на экологическую систему в целом. В результате этих исследований Стоддард (1936) одним из первых выступил на защиту контролируемых выжиганий для увеличения продукции древесины и дичи в те времена, когда с «официальной», «профессиональной» точки зрения лесников все пожары считались вредными. Благодаря системе «точечных» выжиганий и разнообразному использованию земли на участках, предназначенных для хозяйственного выращивания леса, удается многие годы поддерживать высокую численность куропаток и диких индеек. С 1963 г. на Станции ежегодно собирается «конференция по экологии пожаров». Труды конференций отражают не только местный опыт, но и проблему взаимосвязи пожаров, почвы, растительности и климата в глобальном масштабе.[ . ]

КЛИМАТ ПОЧВЫ. Совокупность внутрипочвенных физических явлений с суточным и годовым их ходом, развивающаяся во взаимосвязи с (атмосферным) климатом, почвой, растительностью и производственной деятельностью человека. Основными элементами, определяющими характер К. П., являются температура и влажность почвы. Почвенная климатология изучает закономерности формирования и изменения К. П., влияние его на жизнь растений, почвы и сельскохозяйственное производство, пути его регулирования.[ . ]

Тесная взаимосвязь растительного покрова, рельефа местности с характеристиками ММГ отмечается многими исследователями. На основании многолетних наблюдений установлено также наличие связи между динамикой растительного покрова и развитием ММГ, которая обусловлена тем, что развитие растительности в значительной мере определяется влиянием верхнего корнеобитаемого слоя почвы мощностью около 2 м. Ввиду этого растительный покров можно использовать как индикатор глубин протаивания и промерзания, температуры и состояния, состава и свойств грунта. Так, кустарниково-лишайниковый покров — индикатор грунтов с температурой минус 1 — 2 °С, редколесье на сфагновых болотах — индикатор грунтов с температурой минус 0,5—1,0 °С и глубиной протаивания 0,3— 0,6 м [36].[ . ]

Единство и взаимосвязь биосферных процессов и условность государственных границ приводят к тому, что ни одна самая образцовая страна в смысле бережного отношения к природе, с самым разумным природоохранным законодательством и законопослушными гражданами не может быть ограждена от ухудшения качества воды, воздуха, почвы, гибели животного и растительного мира.[ . ]

Тип вырубки, как и тип леса, обусловлен климатом и почвой, кроме того техногенными воздействиями (лесозаготовки). Как природное единство, он включает в себя весь комплекс природных факторов, определяющих внешний вид и растительные условия данного участка вырубки. Находясь во взаимосвязи с исходным типом леса, тип вырубки включает те его стороны, которые мало изменяются и сохраняют свое значение после рубки. Прежде всего это рельеф и механический состав почвы. Однако для полноценной характеристики вырубки этого недостаточно, так как при одном и том же механическом составе почвы и даже рельефа по-разному могут складываться условия среды для возобновления леса.[ . ]

Тип вырубки, как и тип леса, понятие комплексное, синтетическое, и его необходимо рассматривать как природное единство, как единство организмов и среды. Природное единство, биогеоценоз, по В. Н. Сукачеву, характеризуется тесным взаимодействием и взаимосвязью всей растительности, фауны, почвы и атмосферы данного участка.[ . ]

В своем развитии и формировании почвы проходят несколько этапов. Молодые почвы являются обычно результатом выветривания материнских горных пород или переноса отложения осадков (например, аллювия). На этих субстратах поселяются микроорганизмы, лишайники, мхи, травы, мелкие животные. Постепенно внедряются другие виды растений и животных, состав биоценоза усложняется, между минеральным субстратом и живыми организмами возникает целая серия взаимосвязей. В результате формируется зрелая почва, свойства которой зависят от исходной материнской породы и климата. Процесс развития почвы заканчивается, когда достигается равновесие, соответствие почвы с растительным покровом и климатом, то есть возникает состояние стабильности.[ . ]

В сложившейся системе районных и городских комитетов по охране природы: инженеру-экологу приходится решать большой круг вопросов по проведению инспекторских проверок, оценке экологической ситуации, организации и планированию рационального природопользования на подведомственной ему территории. Такие территории, как правило, включают населенные пункты с промышленными предприятиями, прилегающие сельскохозяйственные районы, водные объекты. Инженер-эколог должен производить контроль и оценку состояния как отдельных компонентов природной среды — атмосферы, почв, растительности, водных объектов, так и природных комплексов в целом, с учетом сложившихся в них взаимосвязей.[ . ]

Природные факторы (климат, рельеф, породы, почвы), определяющие геохимические особенности водных объектов на данной территории, за сравнительно небольшой отрезок времени изменяются незначительно. Установившиеся в результате их суммарного воздействия равновесия и взаимосвязи являются более или менее устойчивыми, что обусловливает относительно постоянный химический состав вод, донных отложений, растительности и определенные закономерности миграции элементов в аквальных системах.[ . ]

Прямым следствием генетического единства ПТК является тесная взаимосвязь, сопряжённость, взаимодействие и взаимовлияние основных компонентов и элементов ландшафта (вертикальная). Единство компонентов — это строение природных единств. Это свойство ландшафта имеет большое практическое значение, так как позволяет выявлять свойства и признаки таких компонентов, которые не могут быть установлены по имеющимся ландшафтным источникам информации. Так, при ландшафтной интерполяции аэроснимков, а тем более космических снимков, не могут быть выявлены: мелкая лесная растительность, почвы, литологический состав отложений, некоторые таксационные показатели насаждений, видовой состав лесных сообществ, уровень грунтовых вод и др. Система слабо выраженных в рельефе ложбин стока, которая с трудом обнаруживается в лесу даже на основе детальной нивелировки, может быть вскрыта по контурам березняков, осинников, черноольшаников и других сообществ ложбин стока.[ . ]

Человек не только использовал природные механизмы межбио-геоценозных взаимосвязей между рекой и ее поймой, но и активно вмешивался в процесс взаимодействия между водоемами, с одной стороны, полями, садами, плантациями — с другой. В глубокой древности человек научился управлять водными ресурсами с помощью территориального перераспределения стока. Исторический опыт показал, что «обводнение» пустынь путем создания сети оросительных каналов, арыков, прудов, водохранилищ благоприятно изменяет природно-климатические условия, способствует формированию «оазисных» высокопродуктивных сельскохозяйственных угодий. В оазисах Турганской долины (Средняя Азия) отмечено повышение влажности воздуха, водного режима почв, их плодородия. Экстремальные температурные колебания сглаживаются. Летняя жара ослабевает. Летом температура снижается (на 3—4 °С), а зимой, наоборот, повышается (до 1 °С). Условия для роста и развития растительности улучшаются. На территории оазисов созданы высокопродуктивные агробиогеоценозы хлопчатника, овощебахчевых культур, плантации винограда, насаждения плодовых деревьев, грецкого ореха, чинары, карагача и др. Здесь же развивается животноводство.[ . ]

Экологи придерживаются единого мнения в том, что нам необходимо больше знать о водных ресурсах и научиться лучше ими управлять, прежде чем всерьез обсуждать возможности управления осадками (в некоторых сухих районах это уже технически возможно). И без того чрезмерное удаление растительного покрова и порочная практика землепользования вызвали разрушение структуры почвы и усиление эрозии, в результате чего сток во многих местах так возрос, что в областях с достаточным количеством осадков возникли местные пустыни.[ . ]

В агрофитоценозах, в отличие от природных естественных сообществ, нарушаются взаимосвязи, они испытывают постоянную антропогенную нагрузку. Для их регулирования существуют определенные «земледельческие» закономерности, например, такие, как незаменимость и равнозначность факторов жизни растений, закон оптимального развития и комплексного воздействия оптимального состояния факторов; закон лимитирующих факторов; закон необходимости возврата в почву питательных веществ; закон соответствия растительного сообщества своему местообитанию и необходимости соблюдения правильного чередования сельскохозяйственных культур во времени и пространстве.[ . ]

Известно, что лесоводство изучает природу леса, раскрывает ее объективные законы и на основе их познания, а также изучения результатов хозяйственной деятельности человека в лесу разрабатывает методы активного воздействия на природу, прежде всего методы выращивания и улучшения леса, повышения его продуктивности и продуктивности вообще всех полезностей леса. Это и есть основные принципы экологического лесопользования. Выбор главных пород лесных культур до 1903 г. осуществлялся произвольно, на основе отдельных наблюдений и опыта. Только после того, как профессор Морозов Г.Ф. на базе изучения взаимосвязи почвы и растительного покрова выдвинул положение о типах леса, «являющихся природной категорией и первичной единицей природы», выбор пород стали проводить только по типам леса и типам условий произрастания.[ . ]

Из луговиковых вырубок выделяется однолетняя. В отличие от других луговиковых вырубок и леса в почве этой вырубки во все сроки отмечался интенсивный рост аэробных целлюлозоразлагающих бактерий. Этому, вероятно, способствует обильное поступление в почву после рубки леса растительных остатков, содержащих клетчатку, некоторый сдвиг реакции почвы в сторону нейтральной, а также и ослабление, по сравнению с лесной почвой, деятельности грибов и актино-мицетов. Необходимо отметить и значительное развитие в почве этой вырубки нитрифицирующих бактерий. Этот факт еще раз говорит о взаимосвязи процессов нитрификации и бактериального разложения клетчатки в почве.[ . ]

ЛАНДШАФТ (А.)- природный географический комплекс, в котором все основные компоненты (рельеф, климат, вода, почвы, растительность, животные) взаимосвязаны. А. — понятие географическое, в экологии оно соответствует экосистеме определенного ранга. Различие между А. и экосистемой заключается в том, что признаки А. можно изучить визуально, а для изучения экосистемы необходим анализ взаимодействия компонентов, входящих в ее состав (в первую очередь их участие в создании биологической продукции и круговоротах веществ).[ . ]

Окружающая среда может быть определена как окружающая природная среда, т.е. совокупность естественных систем, природных объектов и природных ресурсов, включая атмосферный воздух, воды, землю (почву), недра, животный и растительный мир, а также климат и ближний космос, в их взаимосвязи и взаимодействии.[ . ]

Ландшафт — географическое понятие. Это участок суши, в пределах которого все природные компоненты (горные породы, рельеф, климат, воды, почвы, растительный и животный мир) тесно взаимосвязаны, образуя единое целое — сложную и в известной степени замкнутую систему, например ландшафт лесной, горный, пустынный и т.д. Изучение, рациональное использование и охрана ландшафтов — одна из важнейших задач комплексной науки охраны природы.[ . ]

По теории В. Н. Сукачева — создателя биогеоценологии (науки о биогеоценозах), биогеоценозы состоят из двух основных компонентов — биоценоза (сообщества организмов) и экотопа (косной среды). В состав биоценоза входят растения, образующие растительное сообщество (фитоценоз), животные и микроорганизмы. Среда, в которой обитают организмы (экотоп), определяется условиями климата, гидрологией, почвообразующей породой, почвой. Между организмами и их средой в биогеоценозах существуют сложные взаимосвязи (рис. 64). Биогеоценозы иногда называют экосистемами.[ . ]

Источник