Раздел 3. Прикладная экология

И.Ф. Рассашко, О.В. Ковалева, А.В. Крук

Общая экология

Тексты лекций для студентов специальности 1-33 01 02 «Геоэкология». – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2010. – 252 с.

Раздел 3. Прикладная экология

Лекция 16. Литосфера, экология почв

16.1. Земельный фонд планеты, почвенные ресурсы

Верхняя твердая оболочка Земли, постепенно переходящая с глубиной в другие области, составляет литосферу. Она имеет слоистую структуру и включает земную кору и верхнюю мантию. Различают материковую кору (толщина от 35–45 км под равнинами до 70 км в области гор) и океаническую (5–10 км). В строении первой имеются три слоя: верхний осадочный, средний гранитный и нижний базальтовый; в океанической коре гранитный слой отсутствует. Земная кора подвержена постоянным тектоническим движениям. Ниже земной коры находится мантия: верхняя – до глубины около 1000 и нижняя – около 2900 км. Внутреннюю часть Земли составляет ядро планеты: верхнее – до глубины около 5000 и нижнее (субъядро) – до 6371 км от центра земного шара. В ядре, где температура может достигать 5700° С, а давление 350 МПа, предполагают наличие вещества в металлическом (пластично-вязком и твердом) состоянии. Точный характер внутреннего строения Земли до сих пор остается невыясненным.

Жизнедеятельность человека связана главным образом с литосферой, которая является источником минеральных ресурсов. Верхняя часть литосферы – среда для строительства зданий, сооружений, искусственных водоемов и т. д. От литосферы зависят стихийные бедствия: землетрясения, вулканические извержения, сели, оползни. Важную часть литосферы составляет почва. Почва – это поверхностный слой земной коры (точнее коры выветривания), который образуется и развивается в результате взаимодействия растительности, животных, микроорганизмов, материнской породы и является самостоятельным природным образованием (В. А. Вронский, 1997). Современный почвенный покров и его наиболее активная оболочка – гумусовый горизонт – является особым природным образованием, возникшим в результате сложнейших и длительных процессов воздействия живых и мертвых организмов на поверхностные горизонты литосферы в различных условиях климата, рельефа местности, земной гравитации и других факторов.

Почва – основной компонент любых наземных экологических систем, в ней протекают разнообразные и многочисленные физические, химические и биологические процессы. Характеризуется плодородием, т. е. способностью обеспечивать растения необходимым количеством питательных элементов, воды и воздуха. Это свойство резко отличает почву от любой горной породы и является наиболее важным в хозяйственной деятельности человека. Плодородие почвы определяется наличием в верхней части почвенного профиля темно-окрашенного гумусового горизонта, обогащенного органическим веществом и элементами питания растений. Толщина почвенного слоя в среднем составляет 18–20 см, в отдельных случаях несколько миллиметров или достигает 2 м. Образование почвы – длительный, многовековой процесс; по подсчетам ученых, для создания слоя почвы толщиной 2–3 см в современных условиях необходимо от 200 до 1000 лет.

Почвенный покров – один из важнейших природных ресурсов, ценнейшее богатство нашей планеты. Это главное средство производства в сельском и лесном хозяйствах и пространственный базис размещения и развития всех отраслей народного хозяйства. Почва обеспечивает воспроизводство всех возобновимых ресурсов растительного и животного мира, она – основа материальных благ человечества. Почва представляет собой ресурс, который при правильном использовании не убавляется, а сохраняется и улучшается путем повышения плодородия. Поэтому правильное использование и охрана земельных ресурсов – первостепенная задача каждого государства. К. Маркс писал: «Даже целое общество, нация и даже все одновременно существующие общества, взятые вместе, не суть собственники земли. Они лишь ее владельцы, лишь пользуются ею, и, как добрые отцы семейства, они должны оставить ее улучшенной следующим поколениям».

Процесс формирования почв из горных пород – почвообразование начинается с выветривания, дробления породы и поселения на продуктах выветривания микроорганизмов и растений. Представление о почве как, о самостоятельном природном теле с особыми свойствами было создано в последней четверти 19 в. основателем современного почвоведения В. В. Докучаевым. В дальнейшем учение о почве развили В. Р. Вильямс, К. Д. Глинка, Г. Н. Высоцкий и др. В. Р. Вильямс обосновал ведущую роль растений в процессе почвообразования. Зеленые растения – единственные источники органического вещества, создаваемого в процессе фотосинтеза. Наибольшее количество растительной биомассы создают лесные сообщества, особенно в условиях влажных тропиков, меньше – в условиях тундры, пустынь, в болотистой местности. Почва обогащается органическим веществом в процессе периодического опада или отмирания растений; при содействии животных, бактерий, грибов на поверхности почвы образуется почвенный гумус. Особенно велика роль в процессе почвообразования беспозвоночных и простейших животных. Большая часть их (сапрофаги) потребляет и перерабатывает мертвое органическое вещество, другие (некрофаги) питаются живыми организмами.

В Европе на 1 м 2 почвы приходится до 20 биллионов простейших одноклеточных животных и до 50 млн. червей нематод. Сотнями тысяч исчисляются коловратки, мелкие земляные черви (энхитреиды), клещи, тысячами – насекомые и многоножки, сотнями – дождевые черви, слизни, улитки и другие беспозвоночные животные. Благодаря своей многочисленности почвенные животные в общей массе могут достигать 3,5 т живой массы на 1 га. Здесь они рождаются, питаются, экскретируют, размножаются и умирают. При этом происходит разложение и гумификация растительных остатков, усиливается аэрация почвы и стимулируется деятельность микроорганизмов. За счет постоянного отмирания почвенных животных в почву непрерывно поступают белки, углеводы и прочие органические вещества, которые затем минерализуются микроорганизмами. В почвообразовании принимают участие млекопитающие землерои: кроты, слепыши, цокоры, которые всю жизнь проводят в почве, а также мыши-полевки и другие млекопитающие, использующие почву в качестве убежища. Велико значение в создании почвы микроорганизмов – бактерий, низших грибов, одноклеточных водорослей, вирусов. Азотфиксирующие бактерии способны поглощать молекулярный азот из воздуха и обогащать им почву. Свободноживущие азотфиксирующие бактерии связывают за год несколько десятков килограммов азота на 1 га почвы, клубеньковые бактерии способны за один сезон накопить до 200–300 кг/га азота. Почвенные микроорганизмы принимают участие в синтезе многих витаминов и ростовых веществ, необходимых для растений и животных.

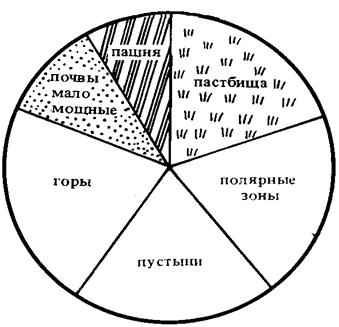

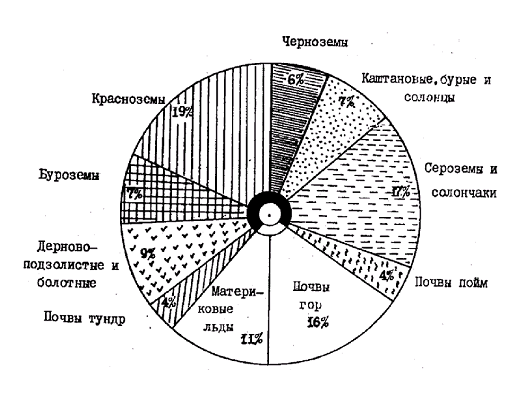

К числу важнейших факторов почвообразования относятся климат, рельеф и хозяйственная деятельность человека. По современным представлениям почва – гигантская экологическая система, оказывающая наряду с Мировым океаном решающее влияние на всю биосферу Земли. Она активно участвует в круговороте веществ и энергии в природе, поддерживает газовый состав атмосферы. Земельный фонд планеты представляет сочетание разнообразных категорий земель. Из общей площади суши земного шара около 20% расположено в слишком холодном климате, 20% – на очень крутых склонах, 10% – покрыты маломощными почвами, около 20% заняты пастбищами, лугами, лесами. Распределение земельных ресурсов на планете и основных типов почв представлено на рисунках 16.1 и 16.2.

Рисунок 16.1 – Распределение земельных ресурсов на планете

(по В. С. Романову, Н. З. Харитоновой, 1986)

Рисунок 16.2 – Распределение основных типов почв на поверхности суши (по В. А. Вронскому, 1997)

Источник

Литосферные функции почв

1. Почва – защитный слой литосферы и фактор развития литосферы

Верхняя часть литосферы, граничащая с гидросферой и воздушной оболочкой, находится в особых термодинамических и геохимических условиях. Поверхностные горизонты литосферы испытывают постоянное разрушающее воздействие ряда агентов. На континентах особую разрушающую силу несут с собой движущиеся воды и ветер, наиболее интенсивно воздействующие на незащищенные почвенным и растительным покровом дневные горизонты геологических пород.

Без почвенного слоя поверхность литосферы была бы подвержена мощному фронтальному эрозионному воздействию текучих вод. Не менее тяжелые потери возникают от дефляции, приобретающей бурный, затяжной характер при уничтожении почвенно-защитного чехла (Вернадский В.И., 1960).

На Земле в силу мощного проявления экзогенеза качественно иное структурно-динамическое состояние литосферы, которая оказалась гораздо более продвинутой в эволюционном плане. Одна из важнейших причин этого — наличие на нашей планете развитого почвенного покрова.

Благодаря гидросферным функциям почвы реализуются в течение многих миллионов лет влагообороты на Земле, имеющие столь существенное значение в глубоком экзогенном преобразовании каменной оболочки. С циркуляцией воды во внешней области Земли связано функционирование на нашей планете мощного комплекса экзогенных процессов, оказывающих огромное влияние на другие компоненты – литосферу, органический мир, вовлечение их в глобальные круговороты.

Значительный вклад вносит почва в эффект сбалансированности развития литосферы – уравновешенность эндогенных и экзогенных факторов, внутренних и внешних источников энергии литосферы и существование процессов возврата в каменную оболочку теряемого ею вещества

Биохимические преобразования приповерхностной части литосферы

В биохимическом преобразовании верхнего слоя литосферы почва принимает косвенное и непосредственное участие. Косвенная роль заключается в том, что без почвы, являющейся основной средой обитания организмов суши, активное биохимическое изменение литосферы живые организмы и их метаболиты без почвы не представляли бы серьезного фактора глобального преобразования лика Земли.

Почва выступает как поставщик органических кислот специфической и неспецифической природы, возникающих в процессе гумусообразования. При взаимодействии растворов фульвокислот с минералами выявлена их значительная растворяющая способность

Гуминовые кислоты чернозема могут оказывать на минералы такое же разлагающее действие, как и фульвокислоты. Однако гуминовые кислоты совершенно не поглощались порошками первичных минералов и из их растворов не осаждался Аl, как это имело место в случае фульвокислот.

Преобразование поверхностного слоя литосферы под действием микроорганизмов почвы включает два противоположно направленных процесса: 1)разрушение минералов породы, 2)новообразование минералов при участии микроорганизмов.

Первый процесс может включать как прямое, так и косвенное воздействие микроорганизмов на кристаллические решетки минералов, приводящее к переходу в подвижное состояние содержащихся в породе элементов.

а) прямое воздействие может быть двух типов — разрушение с помощью ферментов и с помощью микробных слизей

б)косвенное заключается в разрушении породы с помощью сильных химических реагентов, продуцируемых почвенными микроорганизмами в процессе обмена веществ. Эти реагенты представлены разнообразными минеральными и органическими кислотами, биогенными щелочами, хелатообразователями и, по-видимому, веществами, обладающими сильными редуцирующими свойствами.

Среди кислотных продуктов микробного происхождения в процессах выветривания большую роль играют не минеральные, а органические кислоты (щавелевую, лимонную, глюконовую муравьиную, уксусную, масляную, молочную, винную и др. К числу реагентов, образуемых с помощью микробов, относятся также сильные восстановители: водород, сероводород, метан и др., которые в определенных условиях могут также участвовать в процессах преобразования минерального субстрата.

Одна из важнейших форм мобилизации вещества поверхностных слоев литосферы — перевод значительной его части в коллоидальные и истинные растворы, обладающие высокой миграционной активностью и способные перемещаться с водными потоками через континентальные пространства до глубинных зон Мирового океана. Это приводит к образованию фонда лабильных соединений и элементов, создающего необходимые предпосылки для различного типа миграции веществ и круговоротов.

Почвенное выветривание способствует возрастанию удельной поверхности преобразованных почвообразованием исходных массивно-кристаллических пород. Резкое возрастание активной поверхности активизирует поверхностные силы, которые обусловливают проявление ряда природных процессов: поглощение газов, паров жидкости, адсорбцию элементов и соединений из растворов и др.

Источник

Курс лекций по дисциплине Б1.В. ДВ.2.2 «Экологическое почвоведение» (стр. 4 )

| Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах: 1 2 3 4 5 6 |

Для решения проблемы нормализации и оптимизации атмосферных функций почвы особое значение имеют:

1) блокировка дальнейшего загрязнения воздушной оболочки и окружающей среды в целом;

2) экологизация сельского и лесного хозяйства;

3) восстановление утраченных позиций почвенного покрова и биосферы;

4)усиление и конкретизация научного обоснования систем и приемов рационального землепользования и природопользования;

5) создание необходимых технических, экономических и правовых предпосылок реализации этих систем и приемов.

ЛЕКЦИЯ №4. Влияние почвы на литосферу.

1. Литосфера и её связь с педосферой

2. Почва — защитный слой и фактор развития литосферы

3.Биохимическое преобразование приповерхностной части литосферы.

4.Почва — источник вещества для формирования пород и полезных ископаемых

5. Передача аккумулированной солнечной энергии и вещества атмосферы в недра земли

6.Антропогенные нарушения литосферных функций почвы

Особенности строения литосферы и её связь с педосферой

Длительное время углубленно изучалась лишь роль литосферы в почвообразовании и были установлены основные особенности почвообразовательного процесса на различных исходных субстратах.

Литосфера — сложное образование, где вещество представлено в основном в твердом состоянии. Достигает она мощности до 120— 150(200) км, состоит из земной коры и верхней части внешней мантии до астеносферы. Полагают, что подстилающий астеносферный слой отличается высокой пластичностью, допускающей возможность вертикальных погружений в него и горизонтальных смещений по нему вышележащей жесткой литосферы.

Особый интерес представляют строение и динамика земной коры, верхняя часть которой непосредственно соприкасается с почвой. Земная кора — относительно тонкая (5—60 км) твердая оболочка. Толщина ее составляет всего лишь 1/200 часть радиуса Земли. Земная кора — продукт взаимодействия мантийного слоя с гидросферой и атмосферой, живым веществом и почвенным покровом. На это обратил внимание , считавший земную кору в основном областью былых биосфер.

Почва — защитный слой и фактор развития литосферы

Верхняя часть литосферы, граничащая с гидросферой и воздушной оболочкой, находится в особых термодинамических и геохимических условиях. На континентах особую разрушающую силу несут с собой движущиеся воды и ветер, наиболее интенсивно воздействующие на незащищенные почвенным и растительным покровом дневные горизонты геологических пород.

Поверхность литосферы подвержена мощному эрозионному воздействию текучих вод. Ежегодно с поверхности континентов сносится в моря и океаны более 10 млрд т вещества в результате действия антропогенной эрозии (Лисицин, 1978).

Не менее тяжелые потери возникают от дефляции, приобретающей бурный характер при уничтожении почвенно-защитного чехла. Наглядный пример — катастрофический размах антропогенного опустынивания земного шара (Ковда, 1981а, 1985; и др.).

Кроме защиты каменной оболочки от разрушения, почва является важным условием прогрессивного развития литосферы. В чем это проявляется?

Установлено, что литосфера Земли существенно отличается от литосфер других планет земной группы.

Воздействие на литосферу живого вещества и почвообразовательного процесса формирует новые формы рельефа и способствует образованию целого класса экзогенных соединений, минералов, пород и полезных ископаемых.

Значительный вклад вносит почва и в эффект сбалансированности развития литосферы, под которым мы понимаем определенную уравновешенность эндогенных и экзогенных факторов ее эволюции, внутренних и внешних источников энергии литосферы, а также существование процессов возврата в каменную оболочку теряемого ею вещества.

Биохимическое преобразование приповерхностной части литосферы

В биохимическом преобразовании верхнего слоя литосферы почва принимает косвенное и непосредственное участие. Косвенная роль заключается в том, что без почвы, являющейся основной средой обитания организмов суши, активное биохимическое изменение литосферы живые организмы и их метаболиты без почвы не представляли бы серьезного фактора глобального преобразования лика Земли.

Почва выступает как поставщик органических кислот специфической и неспецифической природы, возникающих в процессе гумусообразования. При взаимодействии растворов фульвокислот с минералами выявлена их значительная растворяющая способность, при этом установлена потеря в весе: для нефелина — 15,3%, роговой обманки — 5,7, апатита — 3,2, микроклина — 2,3%.

Гуминовые кислоты чернозема могут оказывать на минералы такое же разлагающее действие, как и фульвокислоты. Однако гуминовые кислоты совершенно не поглощались порошками первичных минералов и из их растворов не осаждался Аl, как это имело место в случае фульвокислот.

Преобразование поверхностного слоя литосферы под действием микроорганизмов почвы включает два противоположно направленных процесса: 1)разрушение минералов породы, 2)новообразование минералов при участии микроорганизмов.

Первый процесс может включать как прямое, так и косвенное воздействие микроорганизмов на кристаллические решетки минералов, приводящее к переходу в подвижное состояние содержащихся в породе элементов.

а) прямое воздействие может быть двух типов — разрушение с помощью ферментов и с помощью микробных слизей (Silverman, 1967).

б)косвенное заключается в разрушении породы с помощью сильных химических реагентов, продуцируемых почвенными микроорганизмами в процессе обмена веществ. Эти реагенты представлены разнообразными минеральными и органическими кислотами, биогенными щелочами, хелатообразователями и, по-видимому, веществами, обладающими сильными редуцирующими свойствами.

Среди кислотных продуктов микробного происхождения в процессах выветривания большую роль играют не минеральные, а органические кислоты (щавелевую, лимонную, глюконовую муравьиную, уксусную, масляную, молочную, винную и др. (Low, Webley, 1959; и др.).

Эти кислоты обладают способностью к образованию комплексных и внутрикомплексных соединений — хелатов, что повышает их агрессивность по отношению к минералам и делает взаимодействие с ними более разнообразными.

Среди агентов преобразования минералов заметную роль играют биогенные щелочи, источником которых являются соли слабых органических кислот и сильных оснований, образующихся при разложении растительных остатков, среди продуктов минерализации которых оказываются карбонаты и бикарбонаты.

В процессах выветривания в щелочных почвах большое значение имеет биогенная сода. Образование микроорганизмами карбонатов и бикарбонатов при минерализации богатого опада приводит к сильному повышению рН почвенных растворов, что вызывает разрушение алюмосиликатов.

К числу реагентов, образуемых с помощью микробов, относятся также сильные восстановители: водород, сероводород, метан и др., которые в определенных условиях могут также участвовать в процессах преобразования минерального субстрата.

Одна из важнейших форм мобилизации вещества поверхностных слоев литосферы — перевод значительной его части в коллоидальные и истинные растворы, обладающие высокой миграционной активностью и способные перемещаться с водными потоками через континентальные пространства до глубинных зон Мирового океана. Это приводит к образованию фонда лабильных соединений и элементов, создающего необходимые предпосылки для различного типа миграции веществ и круговоротов.

Почвенное выветривание способствует возрастанию удельной поверхности преобразованных почвообразованием исходных массивно-кристаллических пород. Резкое возрастание активной поверхности активизирует поверхностные силы, которые обусловливают проявление ряда природных процессов: поглощение газов, паров жидкости, адсорбцию элементов и соединений из растворов и др.

При участии мобильных продуктов почвообразования происходит синтез новых минералов, соединений и концентрация ряда элементов.

Передача аккумулированной солнечной энергии и вещества атмосферы в недра земли

Почва — источник вещества для формирования пород и полезных

Известный норвежский петрограф и геохимик пришел к выводу, что «все породы, которые мы видим сегодня, когда-то были осадками. » (цит. по: Лапо, 1987. С. 195). Согласно тектонике литосферных плит в процессе поддвига океанической коры под континентальную осадки, отложенные в океан, вновь попадают в континентальные зоны земной коры, где подвергаются метаморфическим преобразованиям.

Почвенная оболочка, облекая литосферу Земли, оказывается важнейшим источником для формирования в ней минералов, пород и полезных ископаемых. По существу, вся осадочная и метаморфическая

оболочки образовались при участии в той или иной степени вещества,

испытавшего отчетливое воздействие почвообразовательного процесса.

В тесной связи с почвообразованием и выветриванием находится формирование минеральных полезных ископаемых. К почвам приурочены определенные виды рудных месторождений: болотная, озерная, руды, обогащенные железом, марганцем и другими элементами.

Передача аккумулированной солнечной энергии и вещества атмосферы в недра земли

Почва участвует в передаче вещества атмосферы в недра Земли. Суть этой функции заключается в том, что в процессе почвообразования происходит поглощение газов, которые в составе почвенных соединений поступают в осадочные породы. Поступление азота в состав органических соединений происходит преимущественно в почве. Но особенно важное значение имеет связывание почвенно-растительным покровом диоксида углерода с последующим погребением в осадочной оболочке.

Масштабы аккумуляции углерода в стратисфере достигают колоссальных величин. Только органического углерода в фанерозойских отложениях накоплено более 9Ч1021т. Карбонатного углерода содержится в несколько раз больше.

Источник