Связь почвы с растениями

Влияние почвы на распространение растений

Между растениями и почвами также существуют очень тесные и многообразные взаимосвязи. Почву определяют как «самый верхний слой коры выветривания Земли, который приобрел свои важнейшие свойства под влиянием климата и живых существ». Формирование почвы вообще невозможно без участия растений. Но и почва в свою очередь в высшей степени важна для растений, поскольку в ней содержатся питательные вещества и запас влаги. Правда, вид почвообразования зависит не только от растений, но и от состава исходного минерального материала и — в значительной мере — от климата.

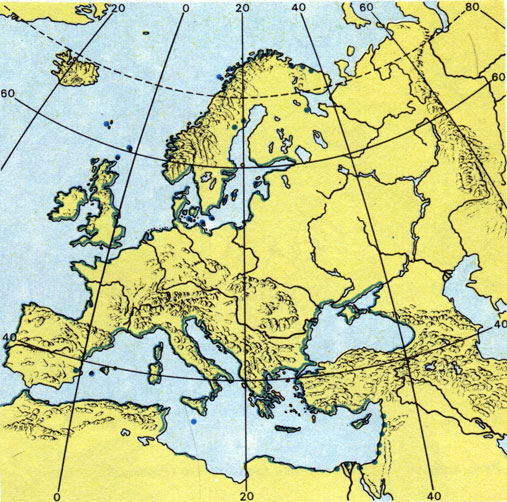

Распространение морской горчицы (Cakile maritima)

Мы не имеем возможности подробнее рассмотреть почву как сложную структуру, сформировавшуюся под влиянием целого ряда факторов. Достаточно подчеркнуть, что на Земле имеется ясно выраженное соответствие между основными зонами растительности и главными типами почв. И в этом нет ничего удивительного, так как и те и другие зависят от климатических условий. В тех разделах книги, где речь пойдет об отдельных зонах растительности, мы еще остановимся на этих взаимосвязях.

Если влияние почвы на растительность — при рассмотрении этого вопроса в глобальном масштабе — прослеживается четко, то часто очень трудно оценить, как воздействуют почвы или отдельные почвенные факторы на формирование ареалов видов.

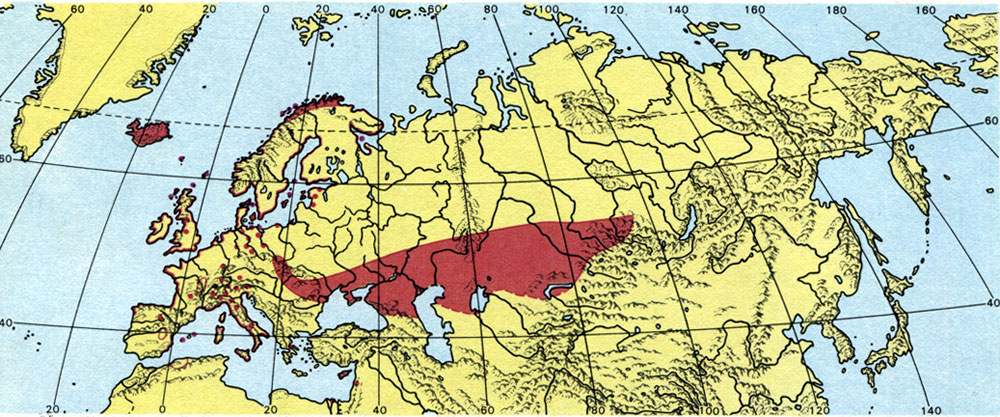

Растения засоленных почв. Наиболее ярко проявляется зависимость между общим распространением, ареалами и почвенными факторами в тех случаях, когда один из почвенных факторов доминирует и оказывается экстремальным. Это положение хорошо иллюстрируют растения, произрастающие на засоленных почвах. В их распространении очень много общего и заслуживающего внимания. При рассмотрении ареала, например, подорожника приморского (Plantago maritima), обычного растения солончаковых лугов, бросается в глаза, что подавляющая его часть находится во Внутренней Азии. Эти восточные районы Туранской флористической области богаты засоленными почвами. Оттуда этот вид распространился на запад; он встречается местами по берегам Средиземного моря, Атлантического океана, Северного и Балтийского морей и проник даже на арктические побережья. Затем он заселил территории с засоленными почвами, рассеянные по всей Европе, но находящиеся вдали от морей. Почти так же распространены солерос европейский (Salicornia europaea), сведа приморская (Suaeda maritima), млечник приморский (Glaux maritima), солянка калийная (Salsola kali), полынь приморская (Artemisia maritima), лебеда прибрежная (Atriplex litoralis), ситник Жерара (Juncus gerardii) и другие виды. Очевидно, что для формирования ареалов всех этих растений климат имеет второстепенное значение, так как они хорошо развиваются в районах с разным климатом. Стоит лишь вспомнить, насколько различны климатические условия жарких центральноазиатских полупустынь и морских побережий северной Норвегии и Кольского полуострова. И хотя не все растения засоленных почв встречаются в областях со столь разным климатом (а у некоторых видов можно обнаружить даже определенную зависимость ареала от климата), все же решающее значение для их распространения имеет содержание соли в почве.

Распространение подорожника приморского (Plantago maritima)

Некоторые виды для нормального развития нуждаются в присутствии в почве поваренной соли в определенной концентрации; их называют галофитами или растениями засоленных почв в узком смысле слова. Таковы, например, солерос, сведа приморская, а также виды мангровых лесов. Другие виды оказываются лишь солевыносливыми: они так же хорошо растут и на почвах, не содержащих соли. При этом важно, что все эти растения способны хорошо развиваться в местообитаниях с засоленными почвами, где условий для жизни других растений нет. Здесь они не испытывают конкуренции со стороны других видов и потому господствуют. Следовательно, в их существовании и распространении немаловажную роль играет такой фактор, как конкуренция.

Осенняя окраска солероса (Salicornia), выросшего на удаленном от моря местообитании с засоленной почвой

Растения почв, содержащих тяжелые металлы. Подобную же зависимость распространения растений от экстремальных почвенных факторов обнаруживают и другие «почвоприуроченные» виды, например обитающие на почвах, содержащих тяжелые металлы. Такая зависимость, особенно при наблюдении этого явления на небольших территориях, часто настолько резко бросается в глаза, что соответствующие растения даже называют «индикаторами почв». Соли тяжелых металлов — меди, свинца, цинка и др. — для большинства растений ядовиты. Имеется лишь сравнительно немного видов (или подвидов и разновидностей), которые могут расти на таких почвах и, разумеется, почти не испытывать конкуренции со стороны других растений. Например, один из подвидов минуарции весенней (Minuartia verna subsp, hercynica) встречается в восточных предгорьях Гарца только в районе выхода на поверхность медистых сланцев и растет на отвалах, возникших при разработке этой горной породы. Так же растут некоторые специализировавшиеся подвиды или разновидности армерии приморской, или обыкновенной (Armeria maritima subsp. halleri, subsp. bottendorfensis и др.),и смолевки-хлопушки (Silene vulgaris var. humilis). Некоторые из этих подвидов и разновидностей встречаются и в других районах, но на так называемых гальмейных почвах, содержащих цинк. Кроме того, особую флору мы встречаем на серпентиновых почвах, содержащих труднорастворимые и крайне медленно разрушающиеся силикаты магния. Два папоротника — Asplenium adulterinum и Asplenium cuneifolium (виды рода костенец) — даже называют серпентинными, так как они растут почти всегда только на этой почве. Правда, зависимость перечисленных растений от почв, содержащих тяжелые металлы, не непосредственная; в таких местообитаниях не менее существенную роль играет отсутствие конкуренции со стороны других видов.

Викарирующие виды, растущие в Альпах на силикатных почвах

Рододендрон ржавый Hododendron ferrugineum

Горечавка Клузия Gtntiana clusii

Лютик ледниковый Ranunculus glacialis

Прострел серно-желтый Pulsatilla sulphurea

Источник

Почва и растительность, какая между ними взаимосвязь?

Почва и растительность связаны между собой самым тесным образом, питая и дополняя друг друга. Корни растений проникают глубоко в землю, получают из неё необходимые питательные вещества и влагу. В свою очередь, растения способствуют образованию почвенного слоя: сбрасывая листву, плоды, отмирая сами.

Отмершие части растений минерализуются, образовавшиеся элементы насыщают почву, делая её более плодородной, за счёт чего тут впоследствии с успехом будет развиваться новая растительность.

Также, в пору своей жизни, растения выделяют кислоты, преобразующие минеральные вещества в почве в растворимую форму. Именно в ту, которая с наибольшей лёгкостью усваивается растениями.

Растения влияют и на климат. Так, после вырубки леса, влажный воздух может измениться на более сухой, усилится воздействие на почву солнца, ветров. Всё это – через определённое время – скажется и на её составе.

Помогают находить ископаемые

От того, какие полезные ископаемые залегают в глубоких слоях земли — во многом будет зависеть: какие тут станут расти травы, деревья и кустарники. Многие растения неплохо развиваются там, где в земле много кобальта, марганца, меди. А вот железные руды растительность переносит плохо.

Состав почвы, таким образом, отражается и на внешнем виде растений. В одних случаях, они разрастаются пышным цветом, в других — становятся бледными и чахлыми, имеют определённые виды уродств, необычные цвета принимает окраска лепестков. Проводя исследование растений на содержание в них химических элементов, можно немало узнать о содержащихся в данных землях полезных ископаемых.

Поэтому научные экспедиции всегда включают в свой состав учёных — географов, геологов, ботаников, химиков.

Определив площадь, на которой растительность имеет одинаковые отклонения в своем развитии, а также изменения во внешнем виде — ботаники составляют карту, очерчивая границы этой территории. С помощью такой карты геологи могут уточнить площадь, которую занимает месторождение полезных ископаемых, также это позволяет сделать определённые выводы об уровне грунтовых вод.

От почвы зависит урожай

Но людей, далеких от науки, состав почвы и её влияние на растительность интересуют с другой стороны. Какие садовые и огородные культуры будут тут лучше расти, а какие сажать не стоит? Чего недостает почве, а значит — чем надо «подкормить» землю, чтобы участок давал богатый урожай? Появления каких видов сорняков стоит ожидать?

Например, там, где чернозём, и почва не закислённая, будет расти много крапивы. Если земля бедная, привычное жгучее растение на участке искать не стоит. Здесь найдёт себе приют щавель. А вот очень плотную землю любят только мхи. Одуванчик, который кажется нам таким неприхотливым, на самом деле тщательно выбирает для себя место обитания, и расти будет там, где почвенный слой достаточно большой, и в него беспрепятственно попадает вода.

Мы привыкли ругать глинистые почвы, и обрабатывать «тяжёлую» землю таким образом, чтобы она стала «более лёгкой». На самом деле, многие растения предпочитают глинистые почвы песчаным. Песчаники бедны органическими и минеральными веществами. Но хуже всего засолённые почвы, практически непригодные для земледелия. Такие встречаются на юге нашей страны.

Начинающие садоводы и огородники порой не могут разгадать загадку. Приобрели расхваленные семена, рассаду или саженцы, не жалели сил на уход за ними, а урожай собрали скудный. Проще всего сделать вывод — а, мол, в наших краях тот же абрикос — не растёт. Отчего же тогда знакомая, у которой дача не столь далеко от вашей, ежегодно варит абрикосовое варенье, из плодов, выращенных на участке?

Ларчик, между тем, открывается просто. Всё дело в почве. Сколько бы вы не вносили удобрений — полностью вы её состав не измените. Остаётся одно – идти на компромисс. Выращивайте растения, предпочитающие именно тот тип земли, который имеется у вас на участке. Прочие деревья, кустарники и овощи тоже можно сажать. Только не стоит ждать богатого урожая.

Типы почвы

Как известно нам из школьных курсов биологии и географии, почвы делятся на следующие типы: песчаные, глинистые и суглинистые. Если вы ещё не определили, какая же земля у вас на участке, можно проделать следующий эксперимент. После полива возьмите в руку комок мокрой земли. Сожмите его. Если почва напоминает пластилин, из которого можно что-то вылепить — она явно глинистая. Если получившаяся колбаска трескается — это суглинок. Ну а песчаная земля просто рассыплется в руках, и слепить из неё ничего не удастся.

Как вы понимаете, эксперимент этот очень упрощённый. Если вы захотите досконально узнать всё о своей земле — её тип, состав, кислотность — нужно будет обратиться в специальную лабораторию. Но всё же базовое представление вы теперь имеете.

Что хорошего и плохого в каждом типе почвы? Песчаник — лёгкий, в такую рыхлую почву свободно проникает воздух. Однако в ней мало питательных веществ, они просто вымываются. Ведь вода в песке не задерживается, просачивается глубже, унося с собой полезные микроэлементы.

Глинистая почва богаче необходимыми растениям веществами, но у неё свои недостатки. В период таяния снега и обильных дождей, вода застаивается в такой «тяжёлой» земле. Не все растения это выдерживают, они начинают просто гнить. Если же наступает засушливая пора, глина трескается, почва иссушается, корни растений повреждаются — особенно, если речь идёт об овощах или однолетних цветах.

Поэтому оптимальный вариант, как для сада, так и для огорода — это суглинок.

Что сажать

Если вам досталась не самая лучшая земля, а вы намерены всерьёз на ней трудиться, и разводить определённые виды культурных растений – вам предстоит большая работа. Одни дачники в таких случаях машинами скупает чернозём, другие пытаются «облегчить» глинистую землю, внося туда песок и удобрения, третьи сажают растения-сидераты. Последние легко и быстро растут практически на любой земле, дают обильную зелёную массу, выделяют в почву необходимые для культурных растений вещества, а осенью идут на перегной.

Более простой вариант — приспособить своё огородное хозяйство именно под доставшийся вам тип земли.

Если внести в песчаную почву достаточно удобрений — здесь будут неплохо расти картофель и любые корнеплоды, а также помидоры, лук, зелень. К достоинствам песчаника можно отнести и тот факт, что этот тип почвы практически не нуждается в рыхлении.

На глинистой земле, как ни странно, можно успешно разводить цветы: розы, ирисы, жасмин. Выдержат такую «тяжёлую» землю барбарис и боярышник, малина, вишня. А вот, чтобы выращивать овощи, придётся делать «высокие» грядки, наполняя их плодородной землёй.

На суглинистых и супесчаных почвах будут расти практически любые культуры. Подойдут эти земли и для закладки виноградников.

Поговорим о кислотности

Измерители кислотности имеются в свободной продаже, поэтому определить — насколько кислая у вас на участке почва — не составит труда.

На кислой почве будут неплохо расти помидоры, морковка, кабачки и тыквы, репа и редька.

Если вы заметили, что на участке появилось такие растения как мокрица, лопухи – это говорит о том, что почва слабокислая. Её предпочитают капуста и огурцы, бобовые культуры, многие цветы.

На нейтральной почве дадут хороший урожай все вышеперечисленные культуры, а кроме того — свёкла, сладкий болгарский перец, различные виды зелени.

Ну и, наконец, если почва щелочная — отдайте предпочтение тюльпанам и нарциссам, сирени и пионам.

Чтобы добиться приближения степени кислотности почвы к нейтральной, в кислую землю — в процессе перекопки – вносят известь и достаточное количество перегноя, а в щелочную — гипс. Лучше это делать постепенно, на протяжении нескольких огородных сезонов.

Помните, что от качества почвы зависит урожай, поэтому не пожалейте сил, чтобы сделать землю на вашем участке максимально плодородной. Лучшими вашими союзниками станут органические и минеральные удобрения, правильный режим полива, растения-сидераты и мульчирование.

Источник