Связь растений с видом почвы

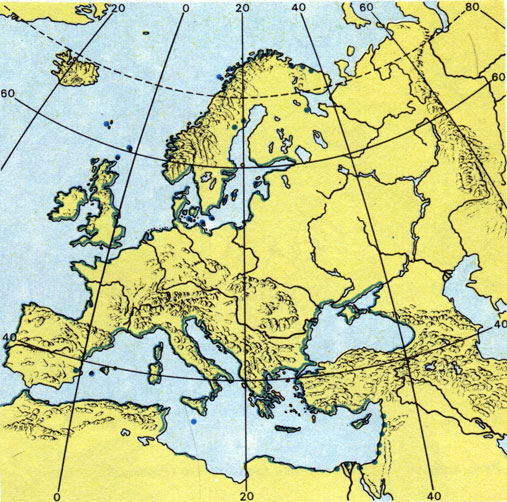

Влияние почвы на распространение растений

Между растениями и почвами также существуют очень тесные и многообразные взаимосвязи. Почву определяют как «самый верхний слой коры выветривания Земли, который приобрел свои важнейшие свойства под влиянием климата и живых существ». Формирование почвы вообще невозможно без участия растений. Но и почва в свою очередь в высшей степени важна для растений, поскольку в ней содержатся питательные вещества и запас влаги. Правда, вид почвообразования зависит не только от растений, но и от состава исходного минерального материала и — в значительной мере — от климата.

Распространение морской горчицы (Cakile maritima)

Мы не имеем возможности подробнее рассмотреть почву как сложную структуру, сформировавшуюся под влиянием целого ряда факторов. Достаточно подчеркнуть, что на Земле имеется ясно выраженное соответствие между основными зонами растительности и главными типами почв. И в этом нет ничего удивительного, так как и те и другие зависят от климатических условий. В тех разделах книги, где речь пойдет об отдельных зонах растительности, мы еще остановимся на этих взаимосвязях.

Если влияние почвы на растительность — при рассмотрении этого вопроса в глобальном масштабе — прослеживается четко, то часто очень трудно оценить, как воздействуют почвы или отдельные почвенные факторы на формирование ареалов видов.

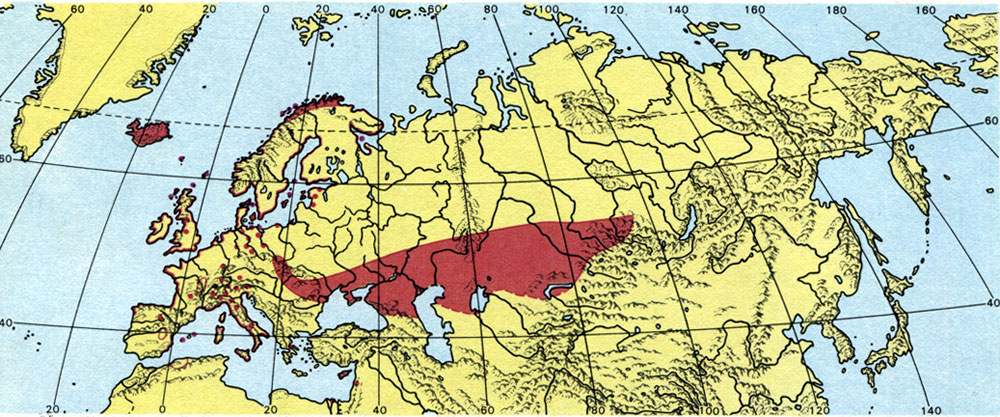

Растения засоленных почв. Наиболее ярко проявляется зависимость между общим распространением, ареалами и почвенными факторами в тех случаях, когда один из почвенных факторов доминирует и оказывается экстремальным. Это положение хорошо иллюстрируют растения, произрастающие на засоленных почвах. В их распространении очень много общего и заслуживающего внимания. При рассмотрении ареала, например, подорожника приморского (Plantago maritima), обычного растения солончаковых лугов, бросается в глаза, что подавляющая его часть находится во Внутренней Азии. Эти восточные районы Туранской флористической области богаты засоленными почвами. Оттуда этот вид распространился на запад; он встречается местами по берегам Средиземного моря, Атлантического океана, Северного и Балтийского морей и проник даже на арктические побережья. Затем он заселил территории с засоленными почвами, рассеянные по всей Европе, но находящиеся вдали от морей. Почти так же распространены солерос европейский (Salicornia europaea), сведа приморская (Suaeda maritima), млечник приморский (Glaux maritima), солянка калийная (Salsola kali), полынь приморская (Artemisia maritima), лебеда прибрежная (Atriplex litoralis), ситник Жерара (Juncus gerardii) и другие виды. Очевидно, что для формирования ареалов всех этих растений климат имеет второстепенное значение, так как они хорошо развиваются в районах с разным климатом. Стоит лишь вспомнить, насколько различны климатические условия жарких центральноазиатских полупустынь и морских побережий северной Норвегии и Кольского полуострова. И хотя не все растения засоленных почв встречаются в областях со столь разным климатом (а у некоторых видов можно обнаружить даже определенную зависимость ареала от климата), все же решающее значение для их распространения имеет содержание соли в почве.

Распространение подорожника приморского (Plantago maritima)

Некоторые виды для нормального развития нуждаются в присутствии в почве поваренной соли в определенной концентрации; их называют галофитами или растениями засоленных почв в узком смысле слова. Таковы, например, солерос, сведа приморская, а также виды мангровых лесов. Другие виды оказываются лишь солевыносливыми: они так же хорошо растут и на почвах, не содержащих соли. При этом важно, что все эти растения способны хорошо развиваться в местообитаниях с засоленными почвами, где условий для жизни других растений нет. Здесь они не испытывают конкуренции со стороны других видов и потому господствуют. Следовательно, в их существовании и распространении немаловажную роль играет такой фактор, как конкуренция.

Осенняя окраска солероса (Salicornia), выросшего на удаленном от моря местообитании с засоленной почвой

Растения почв, содержащих тяжелые металлы. Подобную же зависимость распространения растений от экстремальных почвенных факторов обнаруживают и другие «почвоприуроченные» виды, например обитающие на почвах, содержащих тяжелые металлы. Такая зависимость, особенно при наблюдении этого явления на небольших территориях, часто настолько резко бросается в глаза, что соответствующие растения даже называют «индикаторами почв». Соли тяжелых металлов — меди, свинца, цинка и др. — для большинства растений ядовиты. Имеется лишь сравнительно немного видов (или подвидов и разновидностей), которые могут расти на таких почвах и, разумеется, почти не испытывать конкуренции со стороны других растений. Например, один из подвидов минуарции весенней (Minuartia verna subsp, hercynica) встречается в восточных предгорьях Гарца только в районе выхода на поверхность медистых сланцев и растет на отвалах, возникших при разработке этой горной породы. Так же растут некоторые специализировавшиеся подвиды или разновидности армерии приморской, или обыкновенной (Armeria maritima subsp. halleri, subsp. bottendorfensis и др.),и смолевки-хлопушки (Silene vulgaris var. humilis). Некоторые из этих подвидов и разновидностей встречаются и в других районах, но на так называемых гальмейных почвах, содержащих цинк. Кроме того, особую флору мы встречаем на серпентиновых почвах, содержащих труднорастворимые и крайне медленно разрушающиеся силикаты магния. Два папоротника — Asplenium adulterinum и Asplenium cuneifolium (виды рода костенец) — даже называют серпентинными, так как они растут почти всегда только на этой почве. Правда, зависимость перечисленных растений от почв, содержащих тяжелые металлы, не непосредственная; в таких местообитаниях не менее существенную роль играет отсутствие конкуренции со стороны других видов.

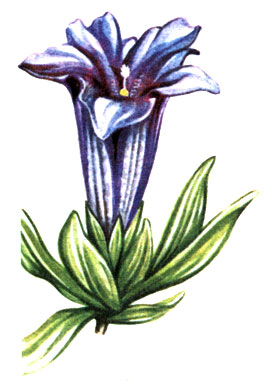

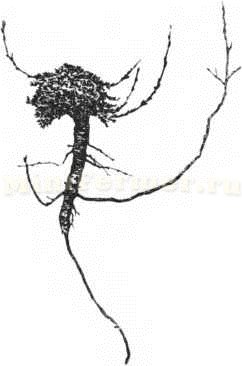

Викарирующие виды, растущие в Альпах на силикатных почвах

Рододендрон ржавый Hododendron ferrugineum

Горечавка Клузия Gtntiana clusii

Лютик ледниковый Ranunculus glacialis

Прострел серно-желтый Pulsatilla sulphurea

Источник

Связь растений с почвой

Связь растений с почвой человек заметил давно. Еще в древние времена люди пользовались этим. Они увидели, что есть такие растения, которые особенно хорошо растут на влажной почве — камыш, тальник, ольха, тростник— и стали в таких местах искать воду и рыть колодцы.

Вспомним нашего величайшего русского ученого М. В. Ломоносова. Он не только был поэтом, писателем, химиком и физиком, но он любил наблюдать природу. От его взора не скрылась связь растений с почвой.

Он писал, например, о том, что на землях, богатых железными рудами, растения плохо растут, становятся бледными и мелкими.

Прошло много лет. Геологами, ботаниками и почвоведами проведено много специальных исследований. Установлено, что одно и то же растение лучше растет в одних условиях и хуже в других, одно выживает при высоких концентрациях какихлибо элементов, а другое погибает. Выяснено, что изменение внешнего вида растения, иногда его уродство, связано с избытком в земле какихто соединений. Найдены растения и даже целые сообщества (группы разных растений, произрастающих вместе), которые растут на земле, богатой тем или иным металлом — цинком, никелем, кобальтом, медью или марганцем. Растения обогащаются этими соединениями. И тогда их химический состав может указывать на свойства почвы. По растениям можно судить не только о качестве почвы, но и о характере горной породы, о составе грунтовых вод — соленые они или пресные, глубоко залегают или мелко и т. д. Вот почему в поисковых партиях геологов теперь можно встретить и химиков и ботаников.

Находить полезные ископаемые помогает хороший

или плохой рост растения, его главенствование в травостое, а также и другие признаки растений, особенно их уродства.

На глинах, содержащих много гипса — сернокислого кальция, изень, например, растет не в высоту, как обычно, а в ширину, образуя подушку из мелких ветвей.

Есть такие химические элементы в почве, которые в малых количествах полезны растению, стимулируют его рост, а в больших количествах становятся ядами.

Таков бор. Там, где его немного, растения бывают гигантами. Но если увеличивать количество бора, растение плохо растет, сильно ветвится, изменяется форма его куста и окончания ветвей. При еще большей концентрации бора у многих растений появляются стелющаяся форма, карликовость; они не цветут, корни отмирают, и растение в конце концов гибнет.

Медь тоже вызывает карликовость и, кроме того, изменяет цвет венчика цветка из розового в синий.

На почвах, богатых железом, образуется яркозеленая листва, которая осенью внезапно желтеет. У гортензии венчик становится голубым. Способность цветков гортензии менять окраску в зависимости от состава питательных солей используют, удобряя почву слабым раствором солей железа (хлорного или лимоннокислого). Розовую окраску можно вызвать, поливая гортензию слабым раствором марганцовокислого калия. Эта же соль окрашивает лепестки астр в пурпурный цвет.

Высокая концентрация марганца вредна: он разрушает зеленый хлорофилл и листья обесцвечиваются. Малое содержание нефти действует на растение как усилитель, стимулятор роста — появляются гигантские растения. Большие количества нефти в почве угнетают растение: на стебле образуются вздутия; позже эта ткань отмирает и стебель изгибается, скручивается. Обычно у сочных солянок на ветвях небольшого кустика сидят редкие листья. Если же в почве избыток нефти, солянка сильно ветвится, появляются короткие ветви и образуется шарообразный куст.

Солерос — растение солончаков. Слева — уродливая форма: растение выросло на почве с избытком бора; справа — нормальное растение.

Источник

Природные индикаторы: какие растения расскажут о типе почвы и глубине залегания воды на земельном участке

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

На каждом земельном участке грунт является отдельной экосистемой с определенным набором микроорганизмов, которые и влияют на его плодородность. Кроме того, на плодородие почвы оказывает влияние и химический состав почвы, который перед посадкой всевозможных культур желательно определить. А помогут это сделать простые сорняки, являющиеся отличным индикатором.

Изучив, какие растения есть на участке, можно узнать о засоленности, грунтовых водах (их уровне), кислотно-щелочном балансе почвы, есть ли в грунте минералы.

1. Кислотность

Определить, какой PH грунта, можно разными способами. Проще всего это сделать по растущей на участке растительности:

- щавель, хвощ, мята полевая, подорожник, иван-да-марья – PH не выше 5 (кислая);

- вьюнок полевой, лебеда, ромашка – PH 5-6,6 (слабокислая);

- василек, бодряк огородный, крапива, лебеда, редька полевая, красный клевер, мать-и-мачеха – PH 6,6-7,2 (нейтральная);

- шалфей луговой, льнянка, дикий мак, полевая фиалка, люцерна, полевая горчица – PH от 7,3 и выше (щелочная).

Большая часть не только культурных, но и диких растений предпочитают нейтральную или слабокислую почву. Кстати, уточнить для себя информацию можно и при помощи полива грунта девятипроцентным уксусным раствором. Если после него на поверхности земли появляется пена, значит почва здесь щелочная, в противном случае – она кислая.

2. Азот

Этот элемент необходим растениям для их нормального роста и развития. Особенно он актуален в весенний период и в начале лета. Чтобы не внести больше удобрений, чем требуется, нужно знать, в каком количестве азот содержится в грунте.

И тут на помощь приходят растения:

- фиалка трехцветная, белый клевер, ланцетный подорожник, очиток, пупавка, вереск обыкновенный, дикая морковь – в грунте азота мало;

- цикорий, двудомная крапива, пустырник, лебеда, звездчатка средняя, сныть – азота в почве много.

Если этого вещества мало, следует вносить такие удобрения, как: сульфат аммония, селитру, мочевину.

3. Магний и калий

Оба эти вещества играют важную роль для растений. Магний особенно нужен во время их роста, в вегетационный период. Он принимает участие в образовании требуемого для фотосинтеза хлорофилла. Благодаря калию плоды вырастают более вкусные. А сами растения намного устойчивее к различного рода заболеваниям.

При помощи сорняков можно выявить наличие в почве данных минералов:

- борщевик и лебеда – в грунте много калия;

- дубовик обыкновенный, морозник дикий, наперстянка – наличие магния в достаточном количестве.

Если какого-то минерала мало, помогут специальные удобрения.

4. Соль, известняк, песок, глина

Состав грунта знать необходимо каждому огороднику. Это позволит правильно организовать полив растений, рыхление почвы.

И здесь природные индикаторы сигнализируют безошибочно:

- подорожник, мать-и-мачеха, бодяк огородный, одуванчик, полевая мята, лютик ползучий, хвощ – глинистая почва;

- дикий мак, вереск, коровяк, молочай, звездчатка средняя – песчаная почва;

- молочай, лютик, прострел, льнянка, люцерна – преобладание известняка в почве.

Если растет лебеда и солерос, значит грунт засоленный. При наличии в грунте тяжелых металлов на участке будут расти анютины глазки, фиалки, сон-трава.

5. Грунтовые воды – уровень их залегания

При условии, что на участке растут хвощи и калужница, можно быть уверенным, что вода находится близко от поверхности – приблизительно двадцать-тридцать сантиметров. Ориентироваться можно и по другим растениям:

- до 50 см – 1 метра – таволга;

- до метра – рогоз;

- до одного-полутора метров – полевая мята, мятлик, чина;

- приблизительно полтора метра – крапива, болиголов, купальница европейская, мать-и-мачеха, осока, наперстянка.

- полтора – пять метров – солодка;

- до двух метров – вейник, незабудка, камыш, ползучий лютик, тростник;

- метр – полтора – ива;

- от двух до трех метров – сердечник луговой, бодяк огородный, конский щавель;

- до трех метров – ольха;

- три-пять метров – пырей, подорожник.

Сырую землю любят лабазник, кусты смородины, тополь. Если на участке деревья наклоняются в одном направлении, значит грунтовые воды расположены близко от поверхности. При наличии полыни, горицвета летнего, ромашки, дремы белой и подорожника почва сухая.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Источник