Техногенные грунты

Техногенные грунты —это естественные(природные) грунты, измененные и перемещенные в результате производственной и хозяйственной деятельности человека, и антропогенные образования.Под антропогенными образованиямипонимают твердые отходы производственной и хозяйственно-бытовой деятельности человека, в результате которой произошло коренное изменение состава, структуры и текстуры природного минерального или органического сырья.

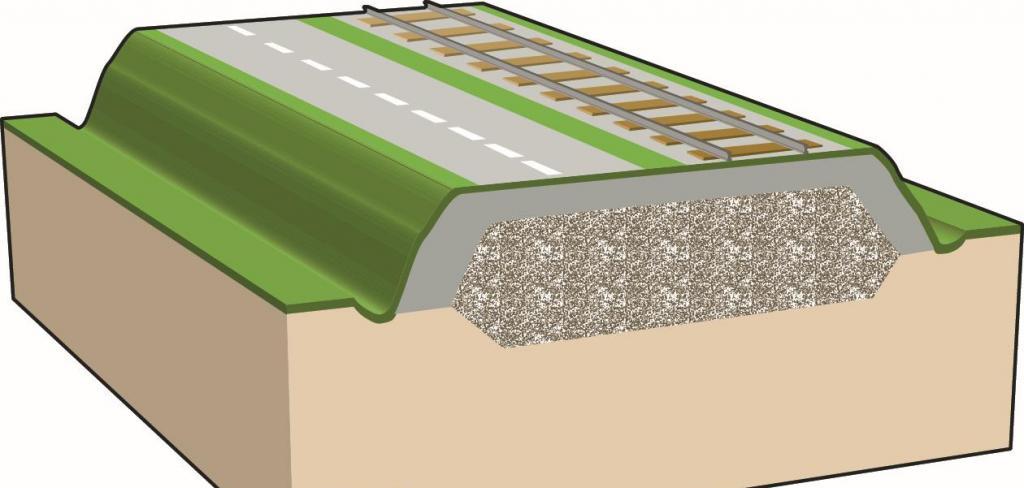

Техногенные грунты используют в качестве оснований зданий исооружений или среды для размещения в них городских коммуникационных сетей и других сооружений, но главным образом как материал для отсыпки насыпей, дамб, земляных плотин и т. д.

Понятие «техногенные грунты» объединяет весьма разнородные по происхождению, составу, строению и свойствам грунты. Среди важнейших специфических особенностейтехногенных грунтов, отрицательно влияющих на их инженерно-геологическую оценку, отметим следующие:

—значительную неоднородность по составу и неравномерную сжимаемость;

—возможность самоуплотнения от собственного веса, особенно при вибрационных воздействиях;

—повышенное содержание органического вещества в свалках и бытовых отходах и в связи с этим возможность образования токсичных газов (метана и др.);

—склонность к самовозгоранию пустой породы, образующейся при разработке угля;

распад, разложение и другие физико-химические преобразования (для шлаков, зол и шламов).

Классификация техногенных грунтов. Внастоящее время к техногенным грунтам относят: 1) природные грунты, измененные в условиях естественного залегания; 2) природные грунты, перемещенные с мест естественного залегания в процессе строительной или иной производственной деятельности; 3) антропогенные образования.

Природные грунты, измененные в условиях естественного залегания.Этот тип техногенных грунтов создают целенаправленно в соответствии с запросами строительства с помощью различных физических и физико-химических воздействий. К физическим воздействиям относится уплотнение катками, тяжелыми трамбовками, вибрацией и т. д. Помимо этих воздействий, уплотняющих дисперсные грунты с поверхности, применяют также глубинные физические воздействия (камуфлетные взрывы, электроосмос, замораживание, грунтовые сваи и др.). С помощью этих работ повышают прочность природных грунтов, снижают их сжимаемость и водопроницаемость.

К физико-химическим воздействиям относятся весьма широко используемые в строительстве цементация, силикатизация, битумизация, глинизация, обжиг и другие методы. Все они способствуют закреплению грунтов как дисперсных, так и скальных и улучшению их свойств. Природные грунты, уплотненные или закрепленные указанными выше методами технической мелиорации, называют еще улучшенными.

Природные грунты, перемещенные с мест естественного залегания. Кэтому типу относят грунты, перемещенные с помощью транспортных средств, взрыва (насыпные грунты) или с помощью средств гидромеханизации (намывные грунты).

Насыпные грунты по технологии своего образования подразделяются на планомерно и непланомерно отсыпанные.

К первым относят насыпи, возведенные по специальному проекту из однородных грунтов с уплотнением до заданной по проекту плотности. Ко вторым относят отвалы и свалки различного вида грунтов, полученные при разработке карьеров и подземных выработок, срезке площадей при планировке, в процессе вскрышных работ и т. д.

По степени уплотнения от собственного веса различают насыпные грунты слежавшиеся (процесс самоуплотнения закончился) и неслежавшиеся (процесс самоуплотнения продолжается)

Насыпные грунты (особенно неслежавшиеся) характеризуются повышенной сжимаемостью.

Намывные грунты создают с помощью средств гидромеханизации при строительстве в поймах крупных рек, на побережьях морских заливов и др. Для намыва обычно используются пески. Прочностные и деформационные характеристики устанавливают с учетом времени, прошедшего после окончания намыва. Следует помнить, что намывные грунты обычно проходят стадии уплотнения, упрочнения и лишь затем переходят в стабилизированное состояние. На намывных грунтах воздвигают крупные стадионы и другие сооружения, ведут жилищное строительство (например, в г. Санкт-Петербурге, вблизи Финского залива).

Антропогенные образованияподразделяются на промышленные и бытовые отходы.

Промышленные отходы образуются в результате термической и химической обработки природных образований (золы, золошлаки, шлаки, шламы и др.). Содержание органических веществ в них обычно не превышает 5 %. Промышленные отходы занимают огромные площади и, «попадая на поверхность земли, становятся как бы ее составной частью» (Сергеев, 1983).

Бытовые отходы представлены обычно в виде свалок, которые формируются в результате неорганизованной отсыпки отходов без уплотнения и изоляции. Как правило, свалки характеризуются повышенным содержанием органических веществ. Поэтому при инженерно-геологической оценке бытовых отходов, помимо определения их генезиса и мощности, степени завершенности процессов самоуплотнения, показателей состава и свойств, следует определять содержание и состояние органических веществ. Это необходимо в связи с возможным накоплением в грунтах метана, образующегося вследствие анаэробного разложения органических веществ.

Помимо свалок среди антропогенных бытовых отходов выделяют культурные слои,т. е. толщи горных пород с остатками культурно-хозяйственной деятельности человека. Распространены они на территориях городов и крупных поселков и имеют мощность от 0,1 — 0,5 до 20—30 и более метров. Отличительная особенность культурного слоя — наличие в его составе битого кирпича, керамической плитки, органических включений, золы и другого хозяйственного и строительного мусора, накопленного в течение многих лет, десятилетий и столетий.

Культурный слой весьма неоднороден по составу и свойствам, и если древние его накопления уже уплотнились и достаточно прочны, то современный культурный слой при использовании его в качестве основания требует уплотнения и закрепления его методами технической мелиорации.

Строительство на техногенных грунтах.Все работы по их использованию в строительстве, в частности при отсыпке или намывке, должны осуществляться при надлежащем геотехническом контроле.

Техногенный грунт должен оцениваться по основным показателям физико-механических свойств, степени однородности, величине самоуплотнения, содержанию органических веществ и т. д. С геоэкологических позиций необходимо учитывать способность техногенных насыпных грунтов генерировать метан и диоксид углерода, которые образуются при биодеструкции (разложении) «бытовой» органики.

При недостаточной несущей способности техногенных грунтов их следует уплотнять с помощью катков, тяжелых трамбовок, вибрационных машин, а также грунтовыми сваями, энергией взрыва, гидровиброуплотнителями (глубинное уплотнение). В ряде случаев (при соответствующем инженерно-геологическом обосновании) надежнее и экономически целесообразнее прорезка всей толщи техногенных грунтов глубокими фундаментами с опорой на малосжимаемые подстилающие грунты.

При возможных больших и неравномерных осадках следует применять и конструктивные мероприятия, для повышения прочности и жесткости зданий и приспособления их к неравномерным деформациям.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник

Техногенные грунты

Техногенными грунтами называют искусственные грунты, которые были образованы вследствие того, что человек вел инженерно-строительную, сельскохозяйственную, горнотехническую и другую деятельность. Техногенные грунты бывают насыпными, намывными, измененными на месте.

Насыпными грунтами называют отвалы, которые сформировались при строительных и земляных работах, подсыпках, а также представляют собой культурный слой грунтов и твердые отходы, возникающие при ведении производственных процессов.

Намывными грунтами называют грунты, образовавшиеся при переукладке природных грунтов гидромеханизированным способом, что приводит к появлению гидроотвалов, намывных территорий, хвостохранилищ.

Разновидность техногенных грунтов, измененных на месте, формируется в процессе добычи полезных ископаемых при использовании методов подземного выщелачивания, а также при проведении работ, связанных с технической мелиорацией грунтов, и других хозяйственных и промышленных работ.

Техногенные грунты достигли сегодня общего объема более двух тысяч кубических километров. Среди них количество техногенных грунтов, образованных вследствие горнотехнических работ, достигает тысячи шестисот кубических километров. Преимущественно техногенные грунты образуются в тех районах, где работают большие горнодобывающие комплексы, урбанизированные агломерации, а также на территориях крупных городов.

Техногенные грунты образуются в отдельных районах, с интенсивностью до тысячи кубических метров, на территории в один квадратный километр в течение года. Отложения техногенных грунтов достигают мощности в десятки и сотни метров.

Задачи по складированию и длительному хранению отходов горнотехнического и промышленного характера связаны с значительными затратами, а также с потерей сельскохозяйственных угодий, загрязнением атмосферы, негативными воздействиями на воды поверхностного и подземного типа. В техногенных грунтах, образующихся вследствие горного производства, содержится в значительных количествах уголь, черные, цветные и благородные металлы, редкие элементы, извлекать которые экономически нерентабельно. В техногенных грунта может содержаться незначительное количество меди, цинка, молибдена, кобальта, других элементов, используемых в качестве важного агрономического сырья.

Техногенные грунты часто становятся основанием и материалом для строительства сооружений различного типа. Техногенные отложения используются в качестве закладочного материала при проведении горных работ, в строительстве дорожного покрытия и в технологии рекультивации земель. Утилизацию техногенных грунтов, состоящих из зол ТЭС, металлургических шлаков, вскрышных пород, производят, используя, как дорожно-строительные материалы.

Техногенные грунты часто именуют антропогенными. Речь идет об естественных грунтах и почвах, измененных и перемещенных вследствие деятельности людей, и антропогенных образованиях, которые образуются из твердых отходов хозяйственной деятельности человека, у которых коренным образом изменился состав, структура, текстура органического и минерального сырья.

В больших городах рост бытовых и производственных отходов вызывает серьезное беспокойство. Эти отходы располагаются на непрерывно расширяющихся площадях, что угрожает жизненной среде людей серьезным вредом.

Множество искусственных отходов возникает в связи с военными действиями, что приводит к значительному изменению земной поверхности, существенному нарушению природных массивов горных пород, созданию искусственных грунтовых накоплений, состоящих из минеральных масс и разрушенных сооружений.

На основании общепринятой классификации, указанной в ГОСТ 25100-95, техногенные грунты считаются отдельным классом.

Источник

Техногенный грунт: классификация и характеристики

Техногенные грунты – это естественные грунты и почвы, которые подверглись изменению и перемещению в результате производственной и хозяйственной деятельности человека. Такой материал также называют искусственным грунтом. Изготавливают его для промышленных нужд, а также для благоустройства городских территорий.

Предназначение искусственного грунта

Техногенные грунты часто используют в качестве основания жилых, инженерных и промышленных построек. Также из данного материала сооружают железнодорожные насыпи и земляные плотины.

Как правило, объемы строительства на техногенных грунтах измеряются сотнями миллиардов кубических метров.

Инженерно-геологические свойства грунта

Характеристики грунта определяются составом его материнской породы или отходов, полученных в ходе его обработки. Также инженерно-геологические свойства техногенного грунта можно определить характером воздействия на него человека. Чтобы специалисты смогли безошибочно определить характеристики добытого строительного материала, был создан ГОСТ под номером 25100-95. Он называется «Грунты и их классификация». В данном документе материал для постройки инженерных сооружений (насыпей и фундаментов зданий) выделен в отдельный класс.

Классификация техногенных грунтов состоит из нескольких групп:

- 1 группа: скальные, мерзлые и дисперсные. Отличить их можно по характеру структурных связей.

- 2 группа: связные, скальные, несвязные, не скальные и ледяные. Друг от друга они отличаются прочностью.

- 3 группа: природные образования, которые изменились во время естественного залегания в земле, а также природные перемещенные образования, измененные в результате физического и физико-химического воздействия. Также к третьей группе специалисты относят насыпные и намывные грунты, которые были изменены в результате теплового воздействия.

Также класс техногенных грунтов определяется делением его на типы и виды. Подразделяют по вещественному составу, наименованию, воздействию, происхождению, условию образования и прочим условиям. Многие специалисты считают, что существующая классификация техногенных насыпных грунтов имеет ряд недостатков и требует некоторых уточнений.

Культурные слои

Культурными слоями называют образования своеобразного состава, обусловленного геологическими условиями местности, где залегает материал. Он определяется характером хозяйственной деятельности. Такой техногенный грунт имеет неоднородный состав по вертикали и площади. В современном мире его активно используют в строительстве.

Чтобы добыть культурный слой, который залегает на несколько сотен метров в глубине земли, требуется разработать способ инженерно-геологического изыскания. Во время проведения таких работ от инженеров потребуется организовать места для сбора строительного мусора, а также бытовых и производственных отходов. Стоит учесть, что проведение таких работ на территории старых кладбищ и скотомогильников строго запрещено российским законодательством.

Перемещенные природные образования

Природными перемещенными образованиями называют такие грунты, которые были изъяты из мест его естественного залегания, а затем подверглись частичной производственной переработке. Данный строительный материал формируется из дисперсных связных и несвязных грунтов.

Скальные и полускальные породы сначала дробят на станках, а затем перемещают их уже как дисперсные крупнообломочные грунты. Также поступают и с мерзлыми горными породами. По способу укладки перемещенные образования разделяют на намывные и насыпные. В свою очередь насыпные грунты в зависимости от природы образования подразделяются на планомерно и непланомерно отсыпные. Также их делят в зависимости от применения на строительные и промышленные.

Благодаря прочностным характеристикам техногенных грунтов их используют для строительства автомобильных и железнодорожных насыпей. Также данный материал используют для возведения плотин, дамб, оснований для зданий.

Особенности грунтов

К инженерно-геологическим особенностям техногенных грунтов, используемых в строительстве насыпей и отвалов, относят:

- Нарушение структуры породы в теле насыпи в результате снижения прочности строительного материала.

- Фракционирование грунта и самовыполаживание откосов.

- Изменение прочности. Сопротивление сдвигу увеличивается в связи с уплотнением или снижается в результате сильного увлажнения.

- Образование в водонасыщенных грунтах насыпи порового давления, в результате которого повышается риск возникновения оползней.

В зависимости от литологического состава специалисты делят насыпи на два вида: однородные и неоднородные. Данный фактор изменчив и зависит от естественного фракционирования данного стройматериала в процессе отсыпки. При этом мелкие фракции обычно концентрируются в верхней части насыпи, а крупные – в нижней. Так происходит в результате использования разнородных по составу стройматериалов.

Прочность грунта

Прочностные характеристики насыпных техногенных грунтов определяют, учитывая условия формирования откосов. При расчетах устойчивости насыпи инженерам необходимо учитывать незавершенность уплотнения грунтовой массы, которая оценивается уже после проведения сдвиговых испытаний.

Максимальная плотность техногенного грунта, который используется для сооружения насыпей, достигается по истечении нескольких лет и зависит от вида используемого материала. К примеру, супесчано-песчаные грунты с примесями из торфа уплотняются в течении 2-4 лет с момента завершения строительства. Суглинки и глины достигают максимальной плотности в течение 8-12 лет. Насыпи из супеси и пески средней и мелкой фракции уплотняются в течение 2-6 лет.

Намывной грунт

Намывной техногенный грунт создается с помощью гидромеханизации с использованием системы трубопроводов. В процессе строительства специалисты выполняют организованные и неорганизованные намывы. Первые необходимы для инженерно-строительных целей. Их сооружают уже с заранее заданными свойствами. С помощью таких сооружений намывают плотные толщи песка, плотины и дамбы, рассчитанные на средний напор воды.

Неорганизованные намывы служат для перемещения грунтовых пород, чтобы освободить земельный участок для дальнейшего проведения работ, таких как добыча природных строительных материалов и других полезных ископаемых.

Возведение грунтовых сооружений и освобождение территорий гидромеханизацией включает в себя несколько этапов:

- Гидравлическая разработка грунтовых пород с использованием гидромониторов и землесосных снарядов.

- Гидротранспортировка добытого материала по распределительным и магистральным трубопроводам.

- Организация намыва техногенного грунта в земляные сооружения или на свободные территории, которые должны служить для размещения добытой горной породы.

Свойства намывного стройматериала

Инженерно-геологические свойства намывных грунтов определяются их составом и физико-химическим взаимодействием его отдельных частиц с водой. Состав техногенного грунта, который используется в строительстве, зависит от места его добычи в естественных условиях, а также способов работ, связанных со строительством и намывом данного стройматериала.

Свойства намывного грунта зависят прежде всего от физико-географических факторов, таких как рельеф участка и климата в месте добывания стройматериала. Также специалисты учитывают состояние и свойства основания намывного сооружения, построенного из этой породы.

Состав намывного грунта

Состав органических веществ в намывном грунте определяет время приобретения его физико-механических свойств. В процессе намыва смесь разделяется на фракции. Крупные частницы концентрируются в большинстве своем возле выпуска гидросмеси, в том месте, где сформирована приоткосная зона. Тонкопесчаные частицы располагаются в промежуточной зоне, а тонкие, состоящие в основном из глины, формируют прудковую зону.

Инженеры разделяют несколько стадий формирования свойств намывных грунтов:

- Уплотнение стройматериала, которое происходит в результате гравитационного воздействия на него. Также происходит интенсивная водоотдача. Именно в этот период происходит основной процесс самоуплотнения. Этот процесс, как правило, не занимает более года.

- Упрочнение грунта происходит за счет обжатия песка. Между мелкими частицами стройматериала повышается динамическая устойчивость. Данный процесс занимает от года до трех лет.

- Стабилизационное состояние формируется за счет образования цементационных связей, которым не страшны водяные потоки. На заключительной стадии данного процесса намывные пески значительно упрочнены. Длительность стабилизации сооружения достигается в течение десяти лет и более.

Строительство зданий на техногенном грунте

Все проводимые работы при отсыпке и намыве грунта для дальнейшего строительства сооружений должны проводиться только при строгом геотехническом контроле, который осуществляет опытный инженерный состав. Строительный материал должен быть оценен сразу по нескольким показателям, таким как степень однородности насыпи, содержание в нем органических веществ, физико-механические свойства и прочее. Также инженерам-геологам необходимо выяснить способность грунта генерировать различные газы, например метан, а также диоксид углерода. Образование этих веществ происходит в результате разложения органических веществ.

Если выяснится, что насыпь не имеет достаточной прочности, которая требуется для дальнейшего строительства, построенный объект необходимо дорабатывать несколькими способами:

- Уплотнять тяжелой техникой (катками, трамбовочными автомобилями, вибрационными машинами).

- Укреплять насыпь бетонными сваями и плитами.

- Усиливать конструкцию посредством направленных взрывов.

- Производить глубинное укрепление грунта.

- Прорезать постройку для ее усиления с помощью опор.

Если в местах строительства периодически идут сильные осадки, строителям необходимо проводить конструктивные мероприятия, которые будут направлены на повышение прочности всего сооружения, в том числе дорог, зданий. Необходимо проводить мероприятия по усилению фундамента, чтобы предотвратить неравномерную деформацию бетона.

Источник