Mse-Online.Ru

Технологические свойства почвы

Тяговые усилия, качество обработки помимо конструкции рабочих органов почвообрабатывающих машин и орудий, скоростей передвижения почвообрабатывающих агрегатов в значительной степени зависят и от технологических свойств почвы.

Важнейшими технологическими свойствами являются связность, пластичность, липкость, физическая спелость.

Связность — свойство почвы оказывать сопротивление механическим усилиям, стремящимся разъединить почвенные частицы путем раздавливания и расклинивания. Она зависит от механического состава, влажности, содержания органического вещества (гумуса), структурного состояния, строения (плотности) почвы, состава поглощенных катионов.

Наибольшей связностью, а следовательно, и наибольшим тяговым сопротивлением при обработке характеризуются почвы тяжелого механического состава (суглинистые), а меньшей связностью и меньшим тяговым сопротивлением отличаются почвы легкого механического состава (супесчаные). Почвы, отличающиеся высокой связностью, трудно обрабатывать.

При вспашке образуются крупные комки и глыбы, что вызывает необходимость проведения дополнительных приемов обработки и приводит к распылению и разрушению структуры почвы. Наименьшую связность имеют почвы среднесуглинистого механического состава с влажностью, соответствующей ее физической спелости.

Пластичность — свойство почвы в увлажненном состоянии приобретать и сохранять форму, которая придается ей в процессе обработки. Пластичность зависит от влажности, механического состава и других свойств почвы.

Липкость — свойство почвы прилипать к поверхности рабочих органов почвообрабатывающих орудий. Она зависит, прежде всего от влажности почвы. С повышением влажности пластичность и липкость почвы увеличиваются. Максимальную липкость почва приобретает при такой влажности, когда все капиллярные промежутки заполняются водой, т. е. при капиллярной влагоемкости. Для глинистых солонцеватых почв и солонцов необходимые условия для качественной обработки почвы создаются при узком интервале влажности.

Песчаные почвы в сухом состоянии теряют свойства связности, пластичности и липкости. С увлажнением они приобретают незначительную связность, которая при дальнейшем повышении влажности вновь исчезает. Пластичность песчаной почвы при любой влажности очень мала.

Физическая спелость почвы очень тесно связана с ее влажностью и характеризуется хорошим рыхлением и крошением почвенной массы при наименьшей связности и отсутствии прилипания к рабочим органам машин и орудий. Границы влажности физической спелости составляют 60—90 % полевой влагоемкости и зависят от механического состава, структуры и других свойств почвы.

Так, если физическая спелость соответствует 80 % полевой влагоемкости, а последняя равна 30 % ее абсолютной влажности, то влажность физической спелости можно рассчитать следующим образом: 80 X 30 =240; 240:100=24 %. Следовательно, физическая спелость почвы составляет 24 % ее абсолютной влажности.

Почву следует обрабатывать при физической спелости, но срок пребывания ее в этом состоянии бывает коротким, если не выпадают осадки и нет полива. Это обязывает следить за влажностью почвы и ее полевой влагоемкостью, чтобы своевременно и высококачественно выполнять тот или другой прием обработки.

Физическая спелость почвы наступает в разное время, что зависит от многих причин. Так, почвы легкого механического состава «поспевают» на 5—7 дней раньше, чем суглинистые или глинистые; на южном склоне раньше, чем на северном; рыхлые — раньше, чем плотные; структурные—раньше, чем распыленные и т. д. Физически спелая почва обрабатывается качественнее и с меньшими тяговыми усилиями, чем более влажная и сухая.

Технологические свойства почвы в значительной степени зависят от плотности, т. е. объемной массы почвы. Плотная, сухая, тяжелого механического состава, солонцовая почва приобретает очень высокую связность, а во влажном состоянии — высокую липкость. Поэтому за физическим состоянием почвы необходимо вести наблюдения, предупреждая ее сильное уплотнение.

Источник

Технологические свойства почвы.

1. Механический состав и структура почвы.

Почва – многофазная дисперсная среда, состоящая из твердых, жидких и газообразных частиц, перемешанных между собой в различных соотношениях. Как объект обработки почва является материалом, обладающим разнообразными свойствами в зависимости от ее вида, структуры и состояния. Свойства почвы имеют решающее значение для оценки качественных и энергетических показателей технологических процессов, происходящих в почве под воздействием рабочих органов почвообрабатывающих машин.

Механический состав. В зависимости от размеров твердые частицы почвы подразделяются на каменистые включения (размер частиц более 1 мм) и мелкозем (частицы размером менее 1 мм). При определении типа почвы по механическом составу анализируют только мелкозем и ориентируются на процентное содержание в почве физического песка и физической глины. Частицы размером менее 0,01 мм относят к почвенной глине, а более 0,01 мм – к физическому песку. По содержанию физической глины почвы получили различные наименования: глинистые (более 50% ‑ глина), суглинистые (50%-20% глины), супесчаные (20%-10% глины) и песчаные (менее 10% глины).

Чем больше в почве содержится физической глины, тем труднее она обрабатывается. Суглинистые и супесчаные почвы по своим свойствам занимают промежуточное положение и сравнительно легко крошатся, хорошо поглощают и удерживают влагу, обладают высоким плодородием.

Структура почвы. В процессе почвообразования происходит коагуляция и слипание первичных частиц, в результате чего образуются новые, более крупные агрегаты различного размера. Структурные образования размером 0,25 мм условно принято называть микроагрегатами, а более крупные – макроагрегатами почвы. Считается, что при механической обработке почвы нельзя допускать ее разрушения до частиц менее 0,25 мм, так как это приводит к разрушению структурных агрегатов и ветровой эрозии почв.

2. Физико-механические свойства почвы.

Применительно к целям обработки различают физические свойства почвы. Основные физические свойства почвы – влажность, скважность, плотность, структура, каменистость и т.д.

Коэффициент структурности почвы служит ее оценкой после обработки. Он определяется так:

где

Абсолютная плотность почвы представляет собой отношение массы ту абсолютно сухой искусственно уплотненной почвы к ее объему V, то есть:

Объемная масса представляет собой отношение массы тн абсолютно сухой почвы с ненарушенным сложением (включая поры) к ее объему V, то есть:

Действительная объемная масса представляет собой отношение массы почвы тв с имеющейся в ней влагой к ее объему V, то есть:

Очевидно, что объемная масса и действительная объемная масса находятся в зависимости:

где W – весовая влажность в долях.

У культурной пашни среднее значение плотности ρ=1,0…1,1 г/см 3 и зависит от количества перегноя в ней. При ρ=1,2 г/см 3 – почва уплотнена, а при 1,3…1,4 г/см 3 сильно уплотнена.

Объем почвы, не занятой твердыми частицами, заполнен водой и воздухом. Наличие влаги оказывает большое влияние на свойства почвы и характер ее деформации под воздействием рабочих органов. Если вода заполняет ¾ имеющихся в почве капиллярных скважин, то такая почва находится в благоприятном для крошения состоянии, которое называют «спелостью» почвы.

Абсолютная влажность почвы Waхарактеризуется содержанием воды в единице веса сухого вещества и определяется по формуле:

где

Относительная влажность Wo определяется при сравнении влажности почв разного механического состава по формуле:

где Wn ‑ полевая влагоемкость почвы – это количество воды, удерживаемая в себе обильно смоченная почва после стекания гравитационной влаги.

Оптимальной влажностью при обработке почвы можно считать: для подзолистой песчаной 12%, дерновоподзолистых суглинистых – 12…22%; черноземов – 17…30%.

Скважность (пористость) – это объем пустот в почве, заполненных водой и воздухом и определяемый из отношения объема пустот

Чем меньше диаметр твердых частиц, образующих почву, тем больше ее скважность. У глины и суглинистых почв она составляет 50…60%, у песчаных почв 40…45%, у торфяников – 80…90%.

3. Технологические свойства почвы.

Свойства почвы, которые проявляются только в процессе ее обработки и оказывают влияние на закономерности и характер протекания технологического процесса, называются технологическими. К ним относятся: способность к крошению, твердость, коэффициенты внешнего и внутреннего трения, сопротивления различного рода деформациями и т.д.

Способность почвы к крошению выражается отношением массы комков размером меньше 50 мм к массе почвы в пробе, выраженным в процентах. Пределом нецелесообразности обработки почвы считают количество пылевых частиц, близкое к 30% по объему.

Идеальной считается такая обработка почвы, когда на глубине заделки семян ее составные части достигают размеров 0,25-7 мм, что возможно только в состоянии физической спелости, то есть при оптимальной влажности.

Твердость почвы – способность сопротивляться внедрению в нее под давлением какого-либо твердого тела в виде конуса цилиндра или шара. Твердость – сравнительный показатель механических свойств почвы.

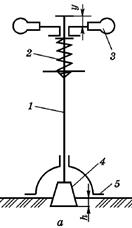

Для измерения твердости почв служат приборы – твердомеры (рис. 1).

Рисунок 1 – Твердомер:

а) схема твердомера: 1 – штанга; 2 – пружина; 3 – рукоятка; 4 – деформатор (наконечник); 5 – опора; б) диаграмма твердомера: 1 – с цилиндрическим наконечником; 2 – с коническим наконечником.

Для твердомеров стандартом предусматривается применение наконечников конической формы двух размеров: с площадью основания 1 см 2 и углом при вершине 2α=22°30’ – для твердых почв и с площадью основания 2 см 2 и углом 2α=30° ‑ для рыхлых почв. Твердомеры снабжаются пишущим устройством, которое вычерчивает диаграмму Р=f(h) при внедрении наконечника в почву. На данной диаграмме (рис. 2) можно выделить характерные участки. На участке ОА сопротивление почвы растет пропорционально ее деформации (точка А – предел пропорциональности). На участке АВ возрастание деформации не вызывает увеличения силы, то есть почва продолжает деформироваться без увеличения давления на нее (точка В – предел текучести). На участке ВС смятие и уплотнение почвы происходит под воздействием на нее конусообразного ядра из сильно уплотненной почвы, который расклинивает нижерасположенные слои, встречая постоянное сопротивление (точка С – предел пластичности).

Рисунок 2 – Диаграмма твердомера.

По данным этой диаграммы определяется стандартная твердость почвы по формуле:

где h – средняя ордината диаграммы твердомера, определяемая методом планиметрирования, см;

qп – жесткость пружины, определяемая тарировкой, Н/см;

S – площадь основания конуса, см 2 .

По диаграмме твердомера, кроме твердости почвы можно определить предельное значение удельного давления или несущую способность почвы:

и коэффициент объемного смятия:

где Ра и Рв – силы, отвечающие соответственно пределу пропорциональности и пределу текучести.

la – погружение плунжера в пределах пропорциональности, см.

Для жнивья, паров, лугов q = 5…10 Н/см 3 , для грунтовой дороги q = 50…90 Н/см 3 .

Трение почвы ‑ это сопротивление скольжению одного тела относительно другого, с ним соприкасающегося (внешнее трение), или одних частиц одного и того же тела относительно других (внутреннее трение). Трение характеризуется силой трения или силой реакции, вызванной внешней силой, стремящейся создать скольжение одной поверхности относительно другой при нормальном давлении.

Сила трения определяется по формуле:

где

Коэффициент трения

Удельное сопротивление почв k принято в качестве показателя трудности обработки почв и определятся по формуле:

где Р ‑ общее сопротивление плуга, измеренное динамометром, Н;

а ‑ глубина пахоты, см;

b ‑ ширина захвата корпуса см;

п ‑ число корпусов плуга.

Удельное сопротивление почвы зависит от ее механического состава, структуры, степени уплотненности, задернелости, влажности и т. п.

Почвы с удельным сопротивлением до 3 Н/см 2 считаются легкими, от 3 до 5 — средними, от 5 до 7 — среднетяжелыми и от 7 до 12 Н/см 2 — тяжелыми.

Липкость почвы ‑ это способность почвы склеиваться и прилипать к различным поверхностям. Липкость характеризуется усилием, отнесенным к 1см 2 соприкасающейся с почвой стальной поверхности, необходимым для ее отрыва. Липкость зависит от влажности почвы, дисперсности, свойств материала рабочего органа, чистоты его поверхности и удельного давления. С увеличением дисперсности липкость почвы увеличивается. Поэтому глинистые почвы наиболее липкие.

Источник