Технологические свойства почвы.

1. Механический состав и структура почвы.

Почва – многофазная дисперсная среда, состоящая из твердых, жидких и газообразных частиц, перемешанных между собой в различных соотношениях. Как объект обработки почва является материалом, обладающим разнообразными свойствами в зависимости от ее вида, структуры и состояния. Свойства почвы имеют решающее значение для оценки качественных и энергетических показателей технологических процессов, происходящих в почве под воздействием рабочих органов почвообрабатывающих машин.

Механический состав. В зависимости от размеров твердые частицы почвы подразделяются на каменистые включения (размер частиц более 1 мм) и мелкозем (частицы размером менее 1 мм). При определении типа почвы по механическом составу анализируют только мелкозем и ориентируются на процентное содержание в почве физического песка и физической глины. Частицы размером менее 0,01 мм относят к почвенной глине, а более 0,01 мм – к физическому песку. По содержанию физической глины почвы получили различные наименования: глинистые (более 50% ‑ глина), суглинистые (50%-20% глины), супесчаные (20%-10% глины) и песчаные (менее 10% глины).

Чем больше в почве содержится физической глины, тем труднее она обрабатывается. Суглинистые и супесчаные почвы по своим свойствам занимают промежуточное положение и сравнительно легко крошатся, хорошо поглощают и удерживают влагу, обладают высоким плодородием.

Структура почвы. В процессе почвообразования происходит коагуляция и слипание первичных частиц, в результате чего образуются новые, более крупные агрегаты различного размера. Структурные образования размером 0,25 мм условно принято называть микроагрегатами, а более крупные – макроагрегатами почвы. Считается, что при механической обработке почвы нельзя допускать ее разрушения до частиц менее 0,25 мм, так как это приводит к разрушению структурных агрегатов и ветровой эрозии почв.

2. Физико-механические свойства почвы.

Применительно к целям обработки различают физические свойства почвы. Основные физические свойства почвы – влажность, скважность, плотность, структура, каменистость и т.д.

Коэффициент структурности почвы служит ее оценкой после обработки. Он определяется так:

где

Абсолютная плотность почвы представляет собой отношение массы ту абсолютно сухой искусственно уплотненной почвы к ее объему V, то есть:

Объемная масса представляет собой отношение массы тн абсолютно сухой почвы с ненарушенным сложением (включая поры) к ее объему V, то есть:

Действительная объемная масса представляет собой отношение массы почвы тв с имеющейся в ней влагой к ее объему V, то есть:

Очевидно, что объемная масса и действительная объемная масса находятся в зависимости:

где W – весовая влажность в долях.

У культурной пашни среднее значение плотности ρ=1,0…1,1 г/см 3 и зависит от количества перегноя в ней. При ρ=1,2 г/см 3 – почва уплотнена, а при 1,3…1,4 г/см 3 сильно уплотнена.

Объем почвы, не занятой твердыми частицами, заполнен водой и воздухом. Наличие влаги оказывает большое влияние на свойства почвы и характер ее деформации под воздействием рабочих органов. Если вода заполняет ¾ имеющихся в почве капиллярных скважин, то такая почва находится в благоприятном для крошения состоянии, которое называют «спелостью» почвы.

Абсолютная влажность почвы Waхарактеризуется содержанием воды в единице веса сухого вещества и определяется по формуле:

где

Относительная влажность Wo определяется при сравнении влажности почв разного механического состава по формуле:

где Wn ‑ полевая влагоемкость почвы – это количество воды, удерживаемая в себе обильно смоченная почва после стекания гравитационной влаги.

Оптимальной влажностью при обработке почвы можно считать: для подзолистой песчаной 12%, дерновоподзолистых суглинистых – 12…22%; черноземов – 17…30%.

Скважность (пористость) – это объем пустот в почве, заполненных водой и воздухом и определяемый из отношения объема пустот

Чем меньше диаметр твердых частиц, образующих почву, тем больше ее скважность. У глины и суглинистых почв она составляет 50…60%, у песчаных почв 40…45%, у торфяников – 80…90%.

3. Технологические свойства почвы.

Свойства почвы, которые проявляются только в процессе ее обработки и оказывают влияние на закономерности и характер протекания технологического процесса, называются технологическими. К ним относятся: способность к крошению, твердость, коэффициенты внешнего и внутреннего трения, сопротивления различного рода деформациями и т.д.

Способность почвы к крошению выражается отношением массы комков размером меньше 50 мм к массе почвы в пробе, выраженным в процентах. Пределом нецелесообразности обработки почвы считают количество пылевых частиц, близкое к 30% по объему.

Идеальной считается такая обработка почвы, когда на глубине заделки семян ее составные части достигают размеров 0,25-7 мм, что возможно только в состоянии физической спелости, то есть при оптимальной влажности.

Твердость почвы – способность сопротивляться внедрению в нее под давлением какого-либо твердого тела в виде конуса цилиндра или шара. Твердость – сравнительный показатель механических свойств почвы.

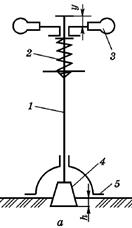

Для измерения твердости почв служат приборы – твердомеры (рис. 1).

Рисунок 1 – Твердомер:

а) схема твердомера: 1 – штанга; 2 – пружина; 3 – рукоятка; 4 – деформатор (наконечник); 5 – опора; б) диаграмма твердомера: 1 – с цилиндрическим наконечником; 2 – с коническим наконечником.

Для твердомеров стандартом предусматривается применение наконечников конической формы двух размеров: с площадью основания 1 см 2 и углом при вершине 2α=22°30’ – для твердых почв и с площадью основания 2 см 2 и углом 2α=30° ‑ для рыхлых почв. Твердомеры снабжаются пишущим устройством, которое вычерчивает диаграмму Р=f(h) при внедрении наконечника в почву. На данной диаграмме (рис. 2) можно выделить характерные участки. На участке ОА сопротивление почвы растет пропорционально ее деформации (точка А – предел пропорциональности). На участке АВ возрастание деформации не вызывает увеличения силы, то есть почва продолжает деформироваться без увеличения давления на нее (точка В – предел текучести). На участке ВС смятие и уплотнение почвы происходит под воздействием на нее конусообразного ядра из сильно уплотненной почвы, который расклинивает нижерасположенные слои, встречая постоянное сопротивление (точка С – предел пластичности).

Рисунок 2 – Диаграмма твердомера.

По данным этой диаграммы определяется стандартная твердость почвы по формуле:

где h – средняя ордината диаграммы твердомера, определяемая методом планиметрирования, см;

qп – жесткость пружины, определяемая тарировкой, Н/см;

S – площадь основания конуса, см 2 .

По диаграмме твердомера, кроме твердости почвы можно определить предельное значение удельного давления или несущую способность почвы:

и коэффициент объемного смятия:

где Ра и Рв – силы, отвечающие соответственно пределу пропорциональности и пределу текучести.

la – погружение плунжера в пределах пропорциональности, см.

Для жнивья, паров, лугов q = 5…10 Н/см 3 , для грунтовой дороги q = 50…90 Н/см 3 .

Трение почвы ‑ это сопротивление скольжению одного тела относительно другого, с ним соприкасающегося (внешнее трение), или одних частиц одного и того же тела относительно других (внутреннее трение). Трение характеризуется силой трения или силой реакции, вызванной внешней силой, стремящейся создать скольжение одной поверхности относительно другой при нормальном давлении.

Сила трения определяется по формуле:

где

Коэффициент трения

Удельное сопротивление почв k принято в качестве показателя трудности обработки почв и определятся по формуле:

где Р ‑ общее сопротивление плуга, измеренное динамометром, Н;

а ‑ глубина пахоты, см;

b ‑ ширина захвата корпуса см;

п ‑ число корпусов плуга.

Удельное сопротивление почвы зависит от ее механического состава, структуры, степени уплотненности, задернелости, влажности и т. п.

Почвы с удельным сопротивлением до 3 Н/см 2 считаются легкими, от 3 до 5 — средними, от 5 до 7 — среднетяжелыми и от 7 до 12 Н/см 2 — тяжелыми.

Липкость почвы ‑ это способность почвы склеиваться и прилипать к различным поверхностям. Липкость характеризуется усилием, отнесенным к 1см 2 соприкасающейся с почвой стальной поверхности, необходимым для ее отрыва. Липкость зависит от влажности почвы, дисперсности, свойств материала рабочего органа, чистоты его поверхности и удельного давления. С увеличением дисперсности липкость почвы увеличивается. Поэтому глинистые почвы наиболее липкие.

Источник

Технологические свойства почвы пути их регулирования

Технологические свойства почвы и пути их регулирования

Одним из условий получения высоких урожаев сельскохозяйственных культур является качественная обработка почвы. Качество ее зависит от конструкции и регулировки используемых машин и орудий, времени проведения, выравненности и засоренности полей, скорости обработки. Существенно влияют на качество и технологические свойства почвы, так как определяют степень ее оборачивания, крошения, рыхления, перемешивания и уплотнения. К технологическим свойствам почвы относятся: связность, пластичность, липкость и физическая спелость почвы.

Связность почвы — свойство сопротивляться внешним силам, направленным на механическое разъединение, разрыв или сжатие почвенной массы. Зависит она от гранулометрического состава и влажности почвы. Чем больше в ней глинистых частиц, тем выше связность. Глинистые почвы обладают наибольшей связностью в сухом состоянии, песчаные, наоборот, приобретают некоторую связность увлажненном состоянии благодаря склеивающей способности воды. В сухом состоянии песчаные почвы не обладают связностью. На связность почвы некоторое влияние оказывают органическое вещество и структурное состояние почвы. Гумус в тяжелых суглинистых и глинистых почвы уменьшает их связность, в легких песчаных — несколько увеличивает структурное состояние, придает ей рыхлость, уменьшает связность и тем самым значительно облегчает обработку почвы. Почвы с высокой связностью плохо крошатся, рыхлятся. Качество обработки очень низкое. Для придания оптимальных физических свойств требуется применение дополнительных приемов обработки, что ведет к увеличению затрат. Качество обработки улучшается по мере увлажнение таких почв. Однако при дальнейшем повышении влажности нарастает пластичность и липкость. Пластичность почвы — способность изменять и сохранять приданную форму при обработке орудиями без распадения на мелкие комочки. Обусловливается наличием глинистых частиц и влаги. Поэтому, чем больше илистых частиц, тем яснее выражена ее пластичность. С увеличением влажности глинистых почв пластичность возрастает. При вспашке глинистой и суглинистой почвы и высокой влажности пласт не крошится, поверхность его становится блестящей, разрушается структура, наблюдается замазывание, образование корки и плужной подошвы. Качество обработки и производительность труда в результате снижается. Такая почва затвердевает и требуется многократная дополнительная обработка ее, что неизбежно вызывает разрушение структуры. Ухудшение структуры ведет к уменьшению воздухо- и водопроницаемости почвы, что отрицательно влияет на рост и развитие растений. Легкие почвы пластичностью почти не обладают, поэтому их можно обрабатывать в более широком интервале влажности.

Липкость почвы — способность се прилипать во влажном состоянии к рабочим органам почвообрабатывающих орудий. Как и пластичность, она также обусловливается наличием глинистых частиц и воды. При этом чем глинистое почва, тем сильнее выражена в ней липкость. Сухая почва этим свойством не обладает. Липкость повышается по мере увлажнения примерно до 80 % от полного насыщения почвы водой, а затем начинает уменьшаться. Липкость почвы влияет на качество обработки и удельное сопротивление почвы. Чем она выше, тем труднее обрабатывать почву сельскохозяйственными орудиями. Исходя из этого обработку нужно проводить при таком состоянии влажности, когда почва хорошо рыхлится, не мажется и не прилипает. Физическая спелость — интервал влажности, при котором почва при обработке без больших усилий хорошо крошится и не прилипает к орудиям обработки. Обработка спелой почвы позволяет получить лучшее качество крошения, рыхления, перемешивания. Она создает условия для лучшего структурообразования и повышает урожайность сельскохозяйственных культур. На обработку спелой почвы требуется в 2-3, раза меньше тяговых усилий. Спелость почвы зависит от гранулометрического ее состава, структурности и степени влажности обрабатываемого слоя. Песчаные и некоторые супесчаные почвы можно обрабатывать при любом состоянии влажности, так как они не обладают липкостью и значительной связностью. Тонкие супеси, суглинки и глинистые почвы хорошо крошатся и не прилипают к орудиям обработки только в определенном интервале увлажнения. У глинистой почвы физическая спелость находится в узком интервале влажности — 50-65 % ПВ. У более легких почв (суглинистых и супесчаных) этот интервал значительно шире — 40-70 % ПВ. Агротехнический допустимый интервал влажности спелой среднесуглинистой дерново-подзолистой почвы находится в пределах 12-21 % массы абсолютно сухой почвы. У почв с большим содержанием гумуса верхняя граница влажности спелой почвы всегда оказывается несколько выше. Значительно шире интервал влажности спелой почвы с хорошо выраженной мелкокомковатой структурой. Состояние спелости почвы нельзя понимать как нечто абсолютное, зависящее только от гранулометрического состава, структурности и степени влажности почвы. Интервал спелости, следовательно, и качество обработки во многом определяется скоростью движения, почвообрабатывающих орудий и их конструктивными особенностями. С увеличением скорости движения пахотного агрегата становится возможным проводить вспашку при более высокой влажности почвы, т. е. каждой скорости пахотного агрегата соответствует своя влажность физически спелой почвы.

Физическая спелость различных почв наступает в разнос время. Легкие почвы поспевают на 5-7 дней раньше, чем суглинистые. Почвы на южных склонах поспевают раньше, чем на северном и западном. Практически спелость почвы устанавливают весьма простым способом: берут горсть и слегка сжимают в руке, а затем бросают с высоты груди на землю. Если комок рассыпается на мелкие комки, то почву считают пригодной для обработки. Примерно одновременно с физической спелостью почвы наступает и биологическая спелость. Биологическая спелость почвы — состояние, при котором в ней весной оживает микробиологическая деятельность и почва готова к посеву сельскохозяйственных культур. Технологическая операция — составная часть технологического процесса (оборачивание, рыхление, уплотнение и др.), при которой в процессе обработки изменяются определенные свойства почвы. Несмотря на относительно большое наличие орудий основной и. предпосевной обработки, технологическая сторона воздействия па почву может быть сведена к немногочисленным операциям, изменяющим ее состояние в соответствии с поставленной задачей по более полному удовлетворению требований растений к условиям жизни. Основные технологические операции обработки почвы: оборачивание, рыхление, крошение, перемешивание, уплотнение, выравнивание, подрезание, измельчение сорных растений, сохранение стерни, заделка стерни и удобрений, изменение формы поверхности почвы. Оборачивание почвы — взаимное перемещение слоев и горизонтов обрабатываемой почвы в вертикальном направлении. Необходимость такого перемещения вызывается рядом причин. Пахотный слой представляет часть корнеобитаемой толщи почвы. В нем развивается основная масса корней возделываемых культур. В течение вегетационного периода под действием механической обработки почвы, удобрения, воздействия факторов внешней среды — осадки, температура, биологических — жизнедеятельность микроорганизмов, происходит дифференциация пахотного слоя почвы. В результате верхняя часть пахотного слоя по сравнению с нижней становится более распыленной, уплотненной. В верхней части пахотного слоя накапливаются питательные вещества в легкодоступной форме, находятся осыпавшиеся семена сорных растений и зачатки болезней. После уборки сельскохозяйственных культур остаются послеуборочные остатки. При оборачивании достигается улучшение свойств, сброшенной на дно борозды верней части пахотного слоя, заделываются послеуборочные остатки, органические и минеральные удобрения, осыпавшиеся семена сорных растений, зачатки болезней и вредителей сельскохозяйственных культур. Оборачиванием достигается создание однородного по плодородию пахотного слоя почвы.

Оборачивание необходимо для создания более глубокого пахотного слоя дерново-подзолистых почв. При этом вовлекается в пахотный слой менее плодородная часть подзолистого горизонта, который постепенно окультуривается. Оно устраняет вредное действие на растение закисных соединений на тяжелых и избыточно увлажненных почвах. На почвах, подверженных эрозионным процессом, оборачивание может дать отрицательные результаты. Проводят его плугами с разной формой отвалов и лемешными лущильниками. Рыхление — изменение взаимного расположения почвенных отдельностей с целью увеличения объема почвы, ее пористости. В результате рыхления образуются крупные поры, увеличивается их объем и аэрация. В почве содержится больше воздуха, усиливается газообмен, активизируется жизнедеятельность микроорганизмов, улучшается водопоглотительная способность, уменьшается испарение влаги. Рыхление положительно влияет и на тепловой режим — почва быстрее прогревается, в ней накапливаются питательные вещества в легкодоступной форме, улучшается фиксация атмосферного азота. Рыхление особенно полезно на глинистых и суглинистых почвах и при образовании на поверхности почвы твердой корки, которая задерживает рост растений и усиливает потерю воды. Песчаные и супесчаные почвы в меньшей степени подвергнуты уплотнению почвы. Сельскохозяйственные культуры не в одинаковой степени относятся к рыхлости почвы. Пропашные культуры требуют более рыхлого состояния почвы, чем культуры сплошного сева. Рыхление почвы на ту или иную глубину осуществляется плугами, лущильниками, чизелями, культиваторами, боронами, комбинированными агрегатами, фрезами. Крошение почвы — это уменьшение размеров почвенных отдельностей, разделение всей массы обрабатываемого слоя почвы на более мелкие отдельности в виде небольших глыб, комков, структурных агрегатов. Прошение и рыхление почвы совершаются одновременно одними и теми же орудиями. В крошении, как правило, часто нуждаются глинистые и суглинистые почвы, но в сухом состоянии они крошатся плохо. Качество его зависит от степени окультуренности почвы, гранулометрического состава, влажности, скорости движения орудия обработки. Перемешивание почвы — изменение взаимного расположения почвенных отдельностей с целью создания более однородного обрабатываемого слоя почвы. Оно необходимо для создания однородного пахотного слоя, для более равномерного распределения в толще пахотного слоя или в отдельных его частях продуктов разложения органических веществ, известковых и минеральных удобрений. Требуется оно и в тех случаях, когда к пахотному слою частично припахивается подпахотный подзолистый горизонт в целях его окультуривания. Пестрота по плодородию в пахотном слое создает неодинаковые условия по всему полю для роста и развития сельскохозяйственных культур и может привести к снижению урожая.

Перемешивание не дает положительных результатов на сильно засоренных полях при глубокой запашке осыпавшихся семян сорняков и наличии в почве вегетативных органов размножения сорняков, при локальном внесении удобрений, при обработке почвы с оставлением стерни, на эрозионно опасных землях. Почва перемешивается плугами без предплужников, культиваторами, боронами, чизельными орудиями, фрезами. Уплотнение почвы — изменение взаимного расположения почвенных отдельностей в целях уменьшения пористости почвы. Этот процесс противоположен рыхлению, при его осуществлении уменьшается некапиллярная и общая, по увеличивается капиллярная скважность. Уплотнением разрушаются глыбы, пашня несколько оседает, улучшается соприкосновение семян с почвенными частицами. Предпосевное уплотнение с одновременным рыхлением верхней части приводит к уменьшению потерь влаги из почвы, размещению семян на твердом ложе, что создает условия дружного появления всходов. Эффективно уплотнение на супесчаных, торфяных почвах, а также на только что обработанных перед посевом большинства культур. Уплотнение тяжелых и переувлажненных почв приводит к ухудшению всех их свойств и к неблагоприятным условиям для растений. Для уплотнения применяются катки разного диаметра и массы. Выравнивание почвы — устранение неровностей на поверхности почвы для уменьшения контакта ее с атмосферой и создания благоприятных условий для посева, ухода за посевами и уборки урожая. Выравнивание поверхности пашни перед посевом имеет большое значение, так как создается меньшее соприкосновение почвы с атмосферой, вследствие чего уменьшается испарение воды. Посев, особенно мелкосемянных культур, на хорошо выровненной с одновременным уплотнением почвы обеспечивает одинаковую глубину заделки семян, дружные и полные всходы. На ровной поверхности почвы суточные колебания теплового и водного режимов проявляются меньше, чем па гребнистой. При уборке на выровненных нолях меньше потери урожая, более низко можно провести срез хлебов, скашивание трав. Выравнивание почвы проводят после вспашки и глубокой культивации. Для выравнивания применяют культиваторы, бороны, комбинированные агрегаты, шлейф-волокуши, катки, специальные выравниватели. Создание микрорельефа путем нарезки борозд, гребней и гряд проводится в зоне избыточного увлажнения для отвода воды, регулирования воздушного, теплового и питательного режимов почв и ее сохранения от водной эрозии.

Для увеличения пахотного слоя почвы, улучшения водного, воздушного и теплового режимов, посадку картофеля, посев моркови, столовой свеклы и др. проводят в предварительно нарезанные гребни. На тяжелых почвах при избытке влаги в целях лучшего обеспечения растений воздухом, теплом и питательными веществами вследствие активизации микробиологических процессов изменяют микрорельеф нарезкой борозд, гребней и гряд. На склоновых землях в целях предупреждения водной эрозии, задержания талых вод и ливневых дождей поперек склонов создают борозды, валики, лунки. Для создания микрорельефа используют окучники, плуги со специальными приспособлениями, лункователи, грядоделатели. Подрезание, измельчение сорняков — технологическая операция — совмещается с рыхлением, перемешиванием и оборачиванием. Кроме того, для подрезания сорняков используют специальные орудия — культиваторы с лапами-бритвами, ножевые, штанговые культиваторы и плоскорезы. Сохранение стерни на поверхности почвы обеспечивается в сочетании с выполнением таких технологических операций, как крошение, рыхление и частично перемешивание без оборачивания. Оставшаяся большая часть стерни на поверхности почвы защищает ее от ветровой эрозии, также способствует задержанию снега на всей поверхности склона, равномерному распределению талых вод, защищает почву от водной эрозии. Для осуществления этой технологической операции применяются игольчатые бороны, культиваторы плоскорезы, чизели.

Об отрицательном воздействии ходовых систем тракторов и сельскохозяйственных машин на почву и урожайность возделываемых культур свидетельствуют многочисленные научные данные. Интенсификация сельскохозяйственного производства, естественное стремление к повышению производительности труда вызвали объективную необходимость создания машин и орудий большей мощности и массы, за последние 20 лет масса тракторов в расчете на единицу площади пашни увеличилась почти в 3 раза. К тому же за этот период изменилась и структура тракторного парка. Если в 50-е г. XX в. колесные трактора составляли 46 % парка, то в настоящее время их доля повысилась почти до 70 %. Не было тракторов типа К-700 и Т-150К и удельное давление на почву не превышало 0,7-1,1 кг/см², а у современных энергонасыщенных колесных тракторов оно увеличилось в 1,5-2 раза.

По результатам исследований, проведенных в Московской сельскохозяйственной академии, допустимое для большинства почв удельное давление на них составляет 0,4-0,5 кг/см², а предельное — 1,0-1,5 кг/см². Допустимые пределы нагрузки на влажную почву (60 % НВ) при ранневесенней обработке должны составлять 0,3-0,4 кг/см², в период предпосевной — 0,5-0,6 кг/см², а при осенней — не выше 1-1,5 кг/см². Технология возделывания большинства сельскохозяйственных культур требует многократных проходов по полю тракторов, комбайнов транспортных средств и другой техники. Нагрузка на ее почву за последние три десятилетия возросла в 2 и более раза. Только в период предпосевных обработок и сева ходовые системы машин «покрывают» до 80 % поверхности поля, а под сахарной свеклой, картофелем и другими пропашными культурами только весной поля подвергаются 3-5кратному воздействию движетелей. Поля при уборке сахарной свеклы, картофеля, кукурузы неоднократно «покрываются» следами ходовых систем и практически не отличаются от грунтовых дорог. При вспашке таких полей по существу снимается верхний слой почвы в виде «стружки». Подпахотный же горизонт годами не затрагивается, в нем идет накопление переуплотнения со всеми негативными последствиями. Исследования на почвах разного гранулометрического состава показывают, что даже при однократном проходе тяжелых колесных тракторов плотность пахотного слоя почвы возрастает на 20-40 %, уплотняющие деформации ее распространяются на глубину 40-60 см, а в отдельных случаях — до 1 м. Анализ технологии возделывания зерновых культур показывает, что в процессе подготовки почвы, ухода за посевами, уборки урожая и заделки послеуборочных остатков различные машины проходят по полю 5-15 раз. В результате суммарная площадь следов колес (гусениц) тракторов и других транспортных средств составляет 100-200 % от площади поля, т. е. фактически все поле прикатывается колесами машин в 1-2 следа. При возделывании пропашных культур отношение площади поля к суммарной площади следов машин выражается как 1.

Исследованиями Эстонского НИИ земледелия и мелиорации установлено, что 10-20 % площади поля (поворотные полосы) в зависимости от особенностей возделываемых культур прикатывается колесами машин от 6 до 20 раз, 65-80 % площади — 1 -6 раз и лишь 10-15 % площади не подвергается воздействию колес. Ежегодное уплотнение почвы не ликвидируется, не сокращается, а накапливается со временем. Качественная взаимосвязь между уплотнением почвы и общим снижением урожая найдена по следам тракторов. При этом определено, что на изменении урожайности существенно сказывается уплотнение и подпахотных слоев почвы. Вред избыточного уплотнения проявляется в повышенном сопротивлении почвы проникновению растущих корней растений, снижении некапиллярной скважности и в связи с этим — ухудшении водного, воздушного и питательного режимов. В процессе уплотнения почвы уменьшается не только общий объем пор, но их размер. Это очень важно, так как корневые волоски не могут расти, если норы по размеру меньше 0,1мкм. Уплотнение почвы ухудшает ее технологические качества. Так, если степень крошения пласта почвы вне следов составила 87 %, то по следам Т-150 — 83 %, а по следам К-701 — 56%. Колесами тракторов, транспортных средств, комбайнов и других машин особенно сильно уплотняется пахотный, а также подпахотный слой, в которых сосредоточены живые агенты почвообразования —дождевые черви, многоножки, мокрицы, личинки долгоножек. Эти почвообразующие существа проделывают в почве ходы и через них вовлекают в биологический круговорот растительные остатки, находящиеся на поверхности поля. Они поднимают в корнеобитаемый слой минеральные элементы из глубины (до 2 м) горизонтов почвы. Для большинства сельскохозяйственных культур оптимальная плотность почвы — 1,1-1,3 г/см³. Под воздействием ходовых систем техники она повышается до критических величин—1,4-1,6г/см³ и более. Таким образом, уплотнение почвы приводит к увеличению плотности, снижению общей и особенно некапиллярной пористости, замедлению деятельности микроорганизмов и снижению нитрофицирующей способности почвы, сдерживанию развития корневой системы и проникновению ее вглубь не только пахотного, но и подпахотного слоев, уменьшению влагообеспеченности растений. Из-за уплотнения пахотного слоя энергонасыщенными тракторами снижается урожайность не только возделываемых, но и последующих культур.

Особую опасность уплотняющее воздействие тракторов и машин представляет на суглинистых избыточно увлажненных почвах. Почвы окультуренные, с благоприятными агрофизическими и агрохимическими свойствами под действием техники уплотняются меньше и на небольшую глубину. Они также быстрее разуплотняются. Для снижения и предупреждения переуплотнения почвы разработаны способы, которые делятся натри группы:

3)технические. Первая включает применение технологий возделывания сельскохозяйственных культур с минимально возможным числом проходов по полю тяжелой, особенно колесной техники. Они предусматривают: • минимальную обработку почвы за счет снижения частоты и глубины обработки, применения почвенных гербицидов; • применение комбинированных орудий и агрегатов; • исключение работы колесных тракторов, особенно на физически неспелых почвах; • исключение передвижения по полям тяжелых транспортно-технологических агрегатов. • заправку агрегатов семенами, удобрениями, гербицидами, топливом у края поля без заезда на него транспортных средств; • использование постоянной технологической колеи при возделывании сельскохозяйственных культур для внесения минеральных подкормок, пестицидов. Вторая группа приемов включает: • приемы создания устойчивого сложения почвы путем обработки их в оптимальные но физической спелости сроки; • улучшение структурного состояния почвы с помощью внесения высоких доз органических удобрений, травосеяния, мелиорантов; • разуплотнение почв с помощью глубокого рыхления пахотного и подпахотного слоев. Третья группа мероприятий содержит: • мероприятия по увеличению площади опоры обрабатывающей техники (совмещение шин, применение широкопрофильных 1200*1800 мм) увеличенного размера и арочных шин, полугусеничного хода, снижение давления в шинах, разработка и применение пневмогусениц и т. д.); • снижение металлоемкости техники, применение новых типов движителей с допустимым давлением, бестракторной системы машин (мостовое, канатное земледелие). Поворотные полосы после сева основных массивов следует взрыхлить чизельными культиваторами на глубину пахотного слоя, предпосевную обработку провести заново и засеять с установленной нормой высева.

Источник