Полезная информация

Казахский опыт

К вопросу о прикатывании почвы

Прикатывание почвы — необходимый приём интенсивных технологий возделывания многих сельскохозяйственных культур. Практика показывает, что оно дает реальное повышение урожайности, о чем нередко говорят фермеры в регионах.

Технологический процесс прикатывания предусматривает выполнение операций, направленных на изменение физико-механических свойств почвы с целью создания благоприятных условий для развития растений или сохранения влаги в почве.

Целью прикатывания может быть:

- разрушение почвенной корки;

- уплотнение почвы (создание плотного ложа для семян, плотной прослойки почвы, предотвращающей испарение влаги или прижатие семян к плотному ложу для обеспечения дружных всходов);

- дробление комков на пашне;

- прикатывание зеленых удобрений;

- выравнивание поверхности почвы.

Прикатывание почвы после основной обработки и культивации применяется для разрушения крупных комков, выравнивания поверхности поля, создания влагосберегающей структуры почвы (уменьшает испарение влаги, особенно в засушливую погоду, когда преобладает конвекционно-диффузное движение влаги). Прикатывающий каток является частью практически каждого почвообрабатывающего орудия.

Для создания уплотненного ложа на глубине заделки семян и выравнивания поверхности поля (это необходимо для неглубокого и равномерного посева семян и предотвращения оседания почвы после посева) используется предпосевное прикатывание.

Основное назначение послепосевного прикатывания – создание благоприятных условий для прорастания семян. От послепосевного прикатывания зависит полнота и дружность всходов культурных растений.

Во многом эффективность прикатывания как агроприема определяется влажностью, типом и механическим составом почвы. Так, на тяжелых глинистых почвах с избыточным увлажнением прикатывание оказывает негативное влияние, так как способствует образованию корки. По данным Л. С. Роктанэна, на черноземных почвах эффективность прикатывания выше, чем на солонцеватых. Если прикатывать спелую почву, то не произойдет разрушения ее структуры. В случае когда запасы влаги в почве близки к капиллярной влагоемкости (что бывает при раннем посеве яровых культур), прикатывание усиливает испарение влаги из-за роста гребнистости и приводит к переуплотнению посевного горизонта. Важно не допускать прикатывания переувлажненных почв, так как при этом образуется толстая почвенная корка, которая препятствует прорастанию растений. Малоэффективно прикатывание сухой и песчаной почвы. Единственным плюсом в этих условиях может быть выравнивание поверхности поля, но при этом увеличивается ее распыление.

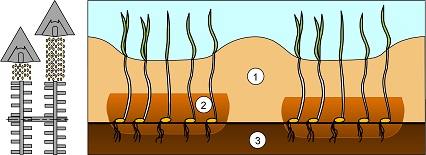

Важной является роль прикатывания при посеве зерновых культур, в уплотненном слое. Благодаря притоку влаги и повышению температуры происходит быстрое и одновременное набухание и прорастание семян. Наиболее благоприятные условия: семена лежат на твердом ложе, а сверху прикрыты менее плотным слоем почвы (рисунок 1). В таких условиях к плотному ложу по капиллярам энергично поступает влага из нижних слоев, а верхний, менее плотный слой почвы, благоприятствует проникновению воздуха к семенам и быстрому их прорастанию. При этом не наблюдаются явления оседания слоев почвы в зоне развития корневой системы. В засушливых условиях послепосевное прикатывание является обязательным агротехническим приемом. На прикатанных посевах наблюдается ускоренное появление всходов, увеличение полевой всхожести и, как следствие, прибавка урожая от 5 до 20% в сравнении с неприкатанными.

Поэтому вид рабочих органов для прикатывания и технологический процесс, выполняемый ими, должны соответствовать способу посева и обеспечивать создание оптимальных условий для прорастания семян и дальнейшего развития культурных растений.

Рисунок 1. Оптимальное строение посевного слоя почвы (продольный разрез)

1 – умеренно рыхлый слой; 2 – уплотненный слой с семенами; 3 – плотный слой (ложе).

В зависимости от применяемой технологии обработки почвы и способа посева на посевных машинах для уплотнения почвы используются прикатывающие катки различных видов. Остановимся на их описании подробнее.

В традиционной почвозащитной и минимальной технологиях обработки почвы в Северном Казахстане наиболее распространенным является рядовой способ посева с шириной рядков 4-5 см и междурядьями 22,8-25 см. Он осуществляется сеялками культиваторного типа, когда одновременно с посевом выполняется предпосевная обработка почвы стрельчатыми лапами, установленными на сошниках. Для уплотнения почвы с семенами в рядках наиболее часто на сеялках используются клиновидные (или кольчатые) катки, благодаря простоте их конструкции (рис. 2). К таким сеялкам относятся сеялки-культиваторы советского периода СЗС-2,1, СЗС-6/12, СТС-6/12 и посевные комплексы многих крупных зарубежных производителей, оснащенные клиновидными катками («John Deere 1830, 1840», «Bourgault 8810», «Flexi Coil 5000», «Morris Maxim II», «Case ATX 400» и др.).

Клиновидные катки, перемещаясь за сошниками, уплотняют нижележащие слои почвы на ширину, большую ширины катков, так как их рабочие поверхности расположены под углом к горизонту, при этом одновременно формируя ребристую ветроустойчивую поверхность поля. Благодаря такой поверхности ростки культурных растений, находясь на дне бороздок, на первоначальном этапе развития частично защищены от воздействия суховеев, кроме того, бороздки аккумулируют влагу небольших дождей, которая в первую очередь достается культурным растениям.

Рисунок 2. Рядовой посев с прикатыванием клиновидными катками, поперечный разрез посевного слоя

1 – умеренно рыхлый слой; 2 – уплотненный катками слой с семенами; 3 – плотный слой (ложе).

При средней влажности почвы после прохода катков сухая почва с поверхности частично присыпает дно борозд, снижая испарение влаги. Во влажных же условиях клиновидные катки, уплотняя почву с поверхности, способствуют переуплотнению поверхностного слоя, что по мере его просыхания приводит к образованию корки, особенно на тяжелых почвах, которая затрудняет прорастание культурных растений. К тому же ребристая поверхность поля сохраняется до уборки, поэтому затрудняется работа комбайнов из-за вибрации и тряски, так как уборка проводится поперек направления посева.

Разновидностью клиновидных катков являются катки с полукруглым сечением обода и трапециевидные катки. Первые применяются на посевных комплексах «Esee On 7550», «Flexi Coil 5000», вторые на ПК «John Deere 1870», «Versatile C500 (-C600)» и др. Такие катки аналогично клиновидным прикатывают почву с поверхности, что во влажных условиях также способствует образованию поверхностной корки на тяжелых почвах. Но в отличие от клиновидных, трапециевидные катки и катки с полукруглым ободом в большей степени уплотняют нижележащие слои почвы и в меньшей – почву по боковым сторонам, что уменьшает ее излишнее уплотнение. К тому же они формируют менее выраженную ребристую поверхность поля, что несколько снижает защитные функции борозд от ветра, но повышает производительность комбайнов на уборке из-за меньшей тряски. Рабочие поверхности трапециевидных и полукруглых катков в большей степени подвержены залипанию почвой, чем клиновидных, поэтому в обязательном порядке для их очистки требуются чистики.

Другой применяемый в рамках традиционной почвозащитной и минимальной технологиях обработки почвы – ленточный (полосной) способ посева. Ширина лент рассева варьируется в пределах 10-18 см, междуследие (расстояние между центрами смежных лент) – 22,8-30 см. Ленточный способ посева осуществляется сеялками культиваторного типа. Задача прикатывающих катков при таком посеве – уплотнить слой почвы на всю ширину ленты семян и обеспечить им равную глубину заделки, оставляя поверхностный слой более рыхлым. Для уплотнения почвы с лентами высеянных семян в странах СНГ наиболее широко применяется однорядный кольчато-шпоровый каток, устанавливаемый на сеялках семейства СКП-2,1 «Омичка» (рис. 3). Кольчато-шпоровые катки являются катками подповерхностного прикатывания, так как в процессе работы шпоры катков, проникая в почву, уплотняют нижележащий слой и рыхлят поверхностный слой, снижая потери влаги. К тому же они достаточно неплохо выравнивают поверхность поля в пределах своей ширины. В настоящее время кольчато-шпоровые катки наиболее полно выполняют требования к ленточному способу посева.

Рисунок 3. Ленточный посев с прикатыванием однорядными кольчато-шпоровыми катками, поперечный разрез посевного слоя

1 – умеренно рыхлый слой; 2 – уплотненный катками слой с семенами; 3 – плотный слой (ложе).

Следует отметить, что наряду с достоинствами у таких катков есть и недостатки. Во-первых, катки своими шпорами заделывают стерню в почву, снижая ветроустойчивость поверхности и, во-вторых, во влажных условиях рабочие поверхности катков, особенно между шпорами, залипают почвой, что приводит к нарушению процесса прикатывания, при этом даже очистка катков чистиками не всегда помогает. Поэтому применение сеялок с кольчато-шпоровыми катками имеет ограничение по влажности почвы.

На посевных комплексах производства России и стран дальнего зарубежья для уплотнения ленточных посевов находят применение катки с пневматическими шинами с использованием серийных сельскохозяйственных или автомобильных шин. В отличие от кольчато-шпоровых, катки с пневматическими шинами благодаря эластичности шин, которые в процессе работы деформируются и восстанавливают первоначальную форму, самоочищаются от почвы во влажных условиях, сохраняя работоспособность в широких пределах изменения влажности почвы. Но для создания влагосберегающей структуры почвы после прохода пневматических катков рекомендуется проводить рыхление поверхностного слоя боронами.

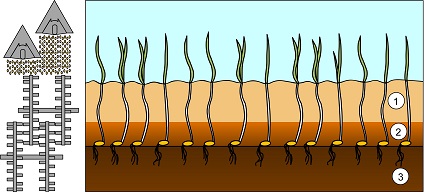

В районах с достаточно хорошим увлажнением наиболее эффективным способом посева в рамках традиционной почвозащитной и минимальной технологий обработки почвы является разбросной (или подпочвенно-разбросной). При данном посеве семена распределяются равномерно по всей площади поля. Разбросной посев осуществляется сеялками культиваторного типа с сошниками со стрельчатыми лапами и распределителями семян. Задача прикатывающих катков при таком посеве – равномерно уплотнить слой почвы с семенами, оставляя более рыхлым поверхностный слой, и выровнять поверхность поля для обеспечения равной для всех семян глубины заделки. С этой задачей наиболее полно справляются двухрядные кольчато-шпоровые катки (рис. 4).

Рисунок 4. Разбросной посев с прикатыванием двухрядными кольчато-шпоровыми катками, поперечный разрез посевного слоя

1 – умеренно рыхлый слой; 2 – уплотненный катками слой с семенами; 3 – плотный слой (ложе).

Во-первых, являясь катками подповерхностного прикатывания, они уплотняют слой почвы с семенами, во-вторых, рыхлят шпорами поверхностный слой, в-третьих, благодаря двухрядной установке уплотняют и выравнивают всю площадь поля и, в-четвертых, из-за «шахматной» расстановки лучше самоочищаются от влажной почвы.

На некоторых сеялках для сплошного прикатывания используются катки с пневматическими шинами, установленными в два ряда. Поскольку такие катки являются катками поверхностного уплотнения, поверхностный слой почвы во влажных условиях переуплотняется, что приводит к образованию корки по мере просыхания почвы. Поэтому после прохода таких катков рекомендуется рыхление поверхностного слоя боронами.

Так как в Северном Казахстане еще имеется солидный парк сеялок-культиваторов рядового посева СТС-6/12, ряд хозяйств переоборудует их на разбросной способ посева путем установки только сошников с распределителями семян, не обращая внимания на прикатывающие катки. На рисунке 5 приведены результаты посева такими переоборудованными сеялками. Клиновидные катки формируют ребристый рельеф поверхности, поэтому семена, даже заделанные в почву на одинаковую глубину, оказываются на разном расстоянии от дневной поверхности. А поскольку ростки стремятся по кратчайшему пути к теплу, растения на поверхности располагаются загущенными полосами, оставляя свободное место для сорняков. Кроме того, семена, не попавшие в зону уплотненной катками почвы, лишены хорошего притока влаги по капиллярам, поэтому хуже прорастают и развиваются. Несколько лучшая ситуация при применении однорядных кольчато-шпоровых катков, так как они шире клиновидных и лучше выравнивают поверхность, но даже в этом варианте не все растения будут находиться в равных условиях. Поэтому для достижения максимального эффекта от разбросного посева рекомендуется сеялки СТС-6/12 оборудовать не только сошниками с распределителями, но и двухрядными кольчато-шпоровыми катками, а при невозможности этого поля после посева необходимо выравнивать и прикатывать кольчато-шпоровыми катками 3ККШ-6.

Рисунок 5. Разбросной посев с прикатыванием клиновидными катками, поперечный разрез посевного слоя

1 – умеренно рыхлый слой; 2 – уплотненный катками слой с семенами; 3 – плотный слой (ложе).

В рамках технологии нулевой обработки почвы применяется прямой посев в необработанную стерню. Посев выполняется рядовым способом с шириной рядков 2-3 см и междурядьем 20-30 см сеялками с дисковыми или анкерными сошниками. Поскольку одним из основных требований к таким сеялкам является минимальное рыхление почвы при посеве, то и катки должны уплотнять только слой почвы в пределах ширины разрыхленных посевных борозд, т. е. осуществлять так называемое «адресное» прикатывание почвы.

Это требование современными сеялками реализуется по-разному.

Так, австралийские сеялки компаний «Rogro», «Gyral» и др. оборудуются узкими пневматическими или полупневматическими катками с трапециевидным профилем (рис. 6), ширина которых не превышает ширины посевной борозды. Такие катки уплотняют почву только в посевных бороздках. Это связано с тем, что в Австралии в условиях дефицита влаги применяется ярко выраженный бороздковый посев, когда сошники для заделки семян во влажный слой идут на глубине до 18-20 см, а узкие катки, перемещаясь в посевных бороздах, формируют над семенами слой почвы 4-8 см, обеспечивая оптимальную глубину для семян. При этом ростки растений, располагаясь в бороздках, защищены от воздействия суховеев и в первую очередь потребляют влагу небольших дождей.

Рисунок 6. Прямой посев анкерными сошниками с прикатыванием узкими катками, поперечный разрез посевного слоя

1 – необработанная почва; 2 – уплотненный катками слой почвы с семенами; 3 – плотный слой почвы.

Источник