Основы технологии калийных удобрений

Калийные минеральные удобрения представляют собой природные или синтетические соли и содержат питательный элемент в форме иона калия К + .

Калийные удобрения подразделяются на хлорсодержащие (основной компонент — хлорид калия КС1) и бесхлорные (например, K2SO4).

Все калийные удобрения растворимы в воде. Их выпускают в порошкообразном и гранулированном виде. Содержание питательного элемента (в пересчете на К2O) колеблется от 10 % вприродных минералах до 60 % в концентрированном удобрении — хлориде калия. В общем ассортименте калийных удобрений около 94 % приходится на хлорид калия, содержащий 92—95 % КС1 (53,1—60,6 % К20).

В качестве сырья для получения калийных удобрений в нашей стране используется сильвинит (КС1 • NaCl) — минерал, представляющий собой механическую смесь сильвина КС1 и га-лита NaCl.

Получают хлористый калий из сильвинита двумя основными способами:

• химическим, основанным на различной растворимости КС1 и NaCl при разных температурах (галургический метод);

• физическим, основанным на различной смачиваемости КС1 и NaCl (метод флотации).

Галургический хлорид калия имеет кристаллы белого цвета с сероватым оттенком. Флотационный хлорид калия имеет более крупные кристаллы (= 0,75 мм), которые окрашены в розоватый цвет.

Галургический метод выделения хлорида калия из сильвинита основан на различии температурных коэффициентов растворимости хлоридов калия и натрия при их совместном присутствии, т.е. в системе «КС1—NaCl—Н20». В растворах, насыщенных обеими солями, при повышении температуры с 20—25 ° С до 90—100 °С содержание хлорида калия возрастает примерно в два раза, а хлорида натрия — несколько уменьшается.

При охлаждении этого горячего раствора он становится перенасыщенным хлоридом калия, который будет кристаллизоваться, а хлорид натрия останется в растворе. При последующем нагревании раствора он останется насыщенным хлоридом натрия и становится ненасыщенным хлоридом калия. Поэтому при обработке таким раствором нового количества сильвинита из него будет извлекаться только хлорид калия, переходящий в раствор, а хлорид натрия растворяться не будет.

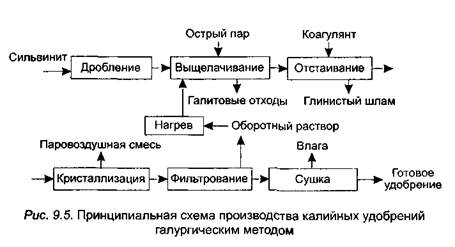

Упрощенная схема получения КС1 из сильвинита галурги-ческим методом включает следующие основные стадии (см. рис. 9.5):

• дробление и усреднение руды по гранулометрическому составу;

• растворение (выщелачивание) хлорида калия из сильвинита горячим оборотным раствором (щелоком);

• отделение горячего щелока от твердой фазы (хлорида натрия и пустой породы) отстаиванием и его осветление;

• охлаждение раствора и кристаллизация из него хлорида калия;

• фильтрование суспензии и отделение концентрата хлорида калия;

• сушку концентрата хлорида калия;

• нагревание оборотного раствора и возвращение его на стадию выщелачивания сильвинита.

Выщелачивание хлорида калия из Сильвинита производится в шнековом растворителе оборотным раствором (щелоком), нагретым до 105—115 °С, с добавлением острого пара, при этом КС1 переходит в раствор, а нерастворяющийся NaCl удаляется в виде галитовых отходов. Добавление коагулянтов в раствор КС1 при отстаивании способствует более полному удалению глинистого шлама и осветлению раствора. Далее хлорид калия кристаллизуется в вакуум-кристаллизаторе, в котором вакуум создается с помощью пароструйных эжекторов, отсасывающих паровоздушную смесь. При фильтровании от кристаллов КС1 отделяется оборотный раствор, который после подогрева возвращается на стадию выщелачивания сильвинита.

Галургический метод позволяет комплексно перерабатывать полиметаллические руды, извлекая из них все полезные компоненты, в том числе хлориды магния и пищевой хлорид натрия.

В флотационном методе получения хлорида калия используется различная способность к смачиваемости водой частичек NaCl и КС1. Предварительно измельченную руду смешивают с водой (водным раствором), далее пропускают через полученную пульпу воздух, который распределяется в ней в виде мелких пузырьков. Гидрофобные минералы, которые не способны смачиваться водой (к ним относится КС1), прилипают к пузырькам воздуха и выносятся на поверхность пульпы в виде пены, которую затем удаляют и фильтруют для выделения твердых частиц. Гидрофильные минералы, которые хорошо смачиваются водой (к ним относится NaCl), оседают на дне флотационной машины и выводятся через сливное отверстие.

Для лучшего разделения гидрофобных и гидрофильных частиц исходного сырья используют так называемые флотационные реагенты. Основное назначение этих реагентов — направленно изменять смачиваемость поверхности того или иного ми-

нерала и таким образом регулировать процесс флотации. В зависимости от назначения флотореагенты подразделяются на пенообразователи, собиратели, депрессоры, активаторы.

К пенообразователям относятся вещества, способствующие образованию устойчивых пузырьков воздуха и обильной пены.

Собиратели (или коллекторы) — вещества, способные селективно адсорбироваться на поверхности минералов и придавать ей смачиваемость.

Депрессоры (подавители) — вещества, снижающие адсорбцию собирателей на поверхности минералов.

Активаторы — вещества, улучшающие адсорбцию собирателей на поверхности частичек минералов.

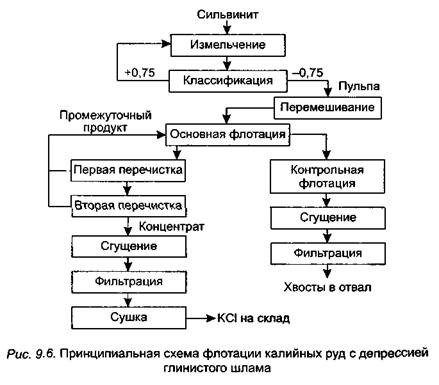

При флотации руд, содержащих свыше 2,5 % примесей, применяют технологические схемы обогащения с депрессией глинистых шламов или с предварительным механическим обес-шламливанием. Такая упрощенная схема флотации калийных руд представлена на рис. 9.6.

Добытая шахтным способом сильвинитовая руда первоначально подвергается мокрому помолу в стержневых мельни-

цах. Полученную пульпу классифицируют на дуговом сите с отделением кристаллов размером не более 0,75 мм. Оставшаяся после классификации фракция с частицами размером более 0,75 мм (на рис. 9.6 обозначена как +0,75) возвращается на измельчение новых порций сильвинита, а фракция с частицами размером менее 0,75 мм (-0,75) смешивается около 3 мин с 2 % -ным водным раствором карбоксиметилцеллюлозы (депрессором) и направляется на основную флотацию с предварительным добавлением в нее собирателя (1 % -ного раствора гидрохлорида амина) и вспенивателя (соснового масла).

Полученный в результате флотации концентрат, содержащий в основном хлористый калий, подвергается двум перечисткам. Затем пенный продукт (после перечисток) сгущается и фильтруется на вакуум-фильтрах, а отфильтрованные кристаллы КС1 высушиваются до 1 % -ного остаточного содержания влаги. Готовый продукт отправляется на склад храпения и отгрузки.

Галитовые хвосты основной флотации представляют собой смесь галита (NaCl) с глинистым шламом, песком и т.д. Они подвергаются классификации на дуговых ситах или гидроциклонах для отделения частиц размером более 0,25 мм. Эту фракцию отфильтровывают на вакуум-фильтрах, а фракцию с частицами размером менее 0,25 мм направляют на сгущение. Из сгустителя одна часть шлама вместе с крупной фракцией (размер частиц — более 0,25 мм) поступает на вакуум-фильтр, а вторая — идет в отвал.

Галитовые хвосты, полученные по этой схеме, загрязнены глинистым шламом, что затрудняет их обработку и увеличивает потери целевого продукта (КС1); образующийся концентрат содержит около 93 % КС1 и 0,8 % нерастворимого остатка при степени извлечения сильвина из руды 85—90 %.

Дата добавления: 2015-09-14 ; просмотров: 1696 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

Методы получения калийных удобрений.

Реферат по теме: «Технология производства калийных удобрений»

Введение.

Производство минеральных солей удобрений составляют одну из важнеших задач химической промышленности. Ассортимент минеральных, используемых в сельском хозяйстве, самой химической промышленности, металлургии, фармацевтическом производстве, строительстве, быту, составляет сотни наименований и непрерывно растет. Масштабы добычи и выработки солей исключительно велики и для некоторых из них составляют десятки миллионов тонн в год. В наибольших количествах производятся и потребляются соединения натрия, фосфора, калия, азота, алюминия, железа, серы, меди, хлора, фтора и др. Самым крупнотоннажным является производство минеральных удобрений.

Самым крупным потребителем солей и минеральных удобрений является сельское хозяйство. Связано это с тем, что современное интенсивное сельскохозяйственное производство невозможно без внесения в почву научно обоснованного количества различных минеральных удобрений, содержащих элементы, которых недостаточно в почве для нормального роста растений, в частности зерна.

Минеральными удобрениями называют соли, содержащие в своем составе элементы, необходимые для питания, развития и роста растений

В качестве калийных удобрений применяют сырые природные вещества (чаще всего сильвинит) и продукты их переработки (хлорид и сульфат калия; 40%-ные калийные соли), а также золу растений.

Основным сырьем для получения калийных удобрений в России является сильвинит, представляющий собой породу состава mNaCI+nNaCl, которая содержит

14—18% К2O. В качестве примесей сильвиниту сопутствуют в небольших количествах соединения, магния, кальция и др. Из сильвинита получают и основное калийное удобрение—хлорид калия. Получение хлорида калия из сильвинита осуществляется методами галургии, флотационным или комибинированным.

Методы получения калийных удобрений.

Метод галургии основан на использовании различной растворимости хлоридов калия и натрия. С повышением температуры растворимость КСl (s2) резко возрастает, a NaCI (s1) меняется незначительно. При совместном присутствии обеих солей растворимость хлорида натрия с ростом температуры падает, а KCl — сильно возрастает. На этих различиях и построены :галургические операции разделения. Из диаграммы состояния системы КС1—NaCI—H2O (рис.) видно, что избирательная кристаллизация КС1 возможна из всех растворов, состав отвечает полю ниже линии H2O —E1 (10°С) или H2O—Е2 (100 ° С),

Рис.. Влияние температуры и совместного присутствия на растворимость хлорида натрия (s1 и s1‘) и хлорида калия (s2 и s2‘).

s1 и s2 при 10 °С (кривая 1); s1‘ и s2‘).д>’ при 100 (кривая 2)

Если исходный раствор имеет состав, отвечающий точке а, а температура его 100 ° С, то первым из этого раствора начинает кристаллизоваться КС1 (точка b).При понижении температуры до 10°С состав раствора изменится вдоль линии bd и часть КС1, а’ именно ( b- d) моль, кристаллизуется. Когда такими последовательными операциями нагревания—охлаждения системы придет в составу, отвечающему точке k, то при низкой температуре из этого раствора будет выкристаллизовываться КС1, а при высокой (точка k’) — уже хлорид натрия.

Поэтому при получении хлорида калия сильвинит при повышенной температуре обрабатывают насыщенным на холоду раствором обеих солей. При этом раствор обогащается КС1, а часть NaCl переходит в осадок и отделяется фильтрованием. Затем раствор охлаждают; при этом из него выделяются кристаллы КС1, которые отделяют от маточного раствора и высушивают. Маточный раствор снова направляют на растворение сильвинита. Получаемый таким способом технический продукт содержит 52—60% K2O.

Метод флотации основан на использовании различной смачиваемости водой минералов сильвина (КС1) и галита (NaCI). Флотацию с применением в качестве флотореагентов октадециламина, карбоновых кислот ведут из насыщенных растворов сырых калийных солей. Хлорид калия, получаемый флотационным разделением сильвинита, имеет гораздо более крупную кристаллическую структуру, чем полученный кристаллизацией, поэтому он меньше слеживается.

Флотация—широко распространенный способ обогащения, применяющийся для разделения различных сульфидных руд, отделения апатита от нефелина, обогащения каменных углей и многих других минералов. Флотация основана на различии в избирательной смачиваемости водой и прилипании частиц обогащаемого минерала к пузырькам пропускаемого через пульпу воздуха. Смачиваемость минералов характеризуется главным образом краевым углом смачивания 6, образующегося вдоль линейной границы раздела твердое тело—жидкость—воздух (рис. ). С несмачиваемой частицей минерала 1 жидкость образует тупой краевой угол q, а со смачиваемой 2—острый. Силы поверхностного натяжения стремятся выровнить уровень жидкости, вследствие чего несмачиваемая (гидрофобная) частица, прилипая к пузырькам воздуха, выталкивается из жидкости и всплывает на поверхность, а смачиваемая (гидрофильная) погружается в жидкость. Смачиваемость частиц определяется работой адгезии вода— минерал Wa ж-т

Wa ж-т = dж-г + dг-г — dж-т, где dж-г, dт-г, dж-т—удельная свободная поверхностная энергия на границе соответствующих фаз.

Прилипание гидрофобных частиц к пузырькам воздуха определяется работой адгезии минерал — воздух Waт-г ;

Плотность агрегата минерал—воздух меньше, чем плотность того же объема пульпы, поэтому он всплывает на поверхность.

Большинство минералов природных руд мало отличаются по смачиваемости друг от друга. Для их разделения необходимо создать условия неодинаковой смачиваемости водой отдельных компонентов породы, для чего применяют разнообразные химические соединения—флотационные реагенты. Они избирательно усиливают или ослабляют смачиваемость водой, а также прилипаемость к пузырькам воздуха взвешенных минеральных частиц. Внесенные в пульпу флотореагенты, называемые собирателями (коллекторами), адсорбируются поверхностью определенного минерала (минералов), образуя гидрофобный адсорбционный слой. Гидрофобизированные частицы прилипают к пузырькам воздуха и поднимаются на поверхность пульпы в пену, находящуюся на поверхности пульпы, и удаляются вместе с нею. Собирателями служат поверхностно-активные органические вещества, содержащие полярную и неполярную группы, например жирные кислоты и их мыла, такие, как олеиновая, нафтеновые, а также ксантогенаты, чаще всего калия.

Полярные группы молекул собирателя при адсорбции направлены в сторону поверхности минеральных частиц, а неполярные— в сторону воды, образуя гидрофобную оболочку. Частицы, которые не адсорбируют коллекторы, в частности пустая порода, остаются в пульпе, образуя так называемый камерный продукт.

Минерализованная пена <пенный продукт),которая и дает флорационный концентрат, должна быть устойчивой, плотной и подвижной. Такая пена создается внесением в суспензию пенообразователей, поверхностно-активных веществ, образующих адсорбционные пленки на поверхности пузырьков воздуха. К наиболее эффективным пенообразователям относятся сосновое масло, вспениватели ОПСБ, Т-80 и др. Расход вспенивателей составляет 25—100 г/т.

Для изменения флотируемости минералов путем регулирования действия на их поверхность собирателей применяется группа реагентов, объединяемых под общим названием модификаторы: к ним относятся депрессоры, активаторы и регуляторы среды. К депрессорам, которые повышают смачиваемость твердых частиц, относятся известь, цианиды, цинковый купорос, силикат натрия (жидкое стекло), сульфит натрия и др. Активаторы (применяют для активации поверхности) — медный купорос, серная кислота, сульфид натрия и др. К регуляторам среды относят известь, соду, серную кислоту.

В зависимости от формы разделения компонентов руды различают коллективную и селективную флотацию.

Коллективной флотацией называют процесс, при котором получают концентрат, содержащий все полезные компоненты, и пустую породу. Коллективный концентрат затем может быть разделен на отдельные составляющие. Это разделение можно осуществить с помощью избирательной или селективной флотации. При избирательной флотации кроме собирателей и пенообразователей в процесс вносят депрессоры, способные усиливать гидрофильность определенных минералов, препятствуя их всплыванию.

Последующим внесением активаторов снимают действие депрессоров и способствуют всплыванию минералов, которые в предыдущей стадии флотации погрузились в жидкость. Эффективность флотации повышается добавкой регуляторов, изменяющих рН среды и усиливающих воздействие флотореагентов. Так, при обогащении медно-никелевых руд получают медный, никелевый и пирротиновый концентраты.

Процесс флотации осуществляется во флотационных машинах, где пульпа перемешивается и насыщается воздухом, который диспергируется на мелкие пузырьки. По способу перемешивания и аэрации пульпы флотационные машины разделяются на механические, пневмомеханические и пневматические. Широкое применение имеют пневмомеханические флотационные машины, в которых перемешивание пульпы осуществляется одновременно импеллером и сжатым воздухом. На рис. представлена схема пневмомеханической машины ФПМ-6,3 М, разработанная институтом «Механобр». Через полый вал 5, который вращает импеллер 3, подается сжатый воздух, который диспергируется с помощью импеллера и поддерживает во взвешенном состоянии частицы руды флотационной пульпы, находящейся в камере машины 1. Пенный продуктчерез сливной порог 4 подается на дальнейший передел на флотационный концентрат. Производительность таких машин по потоку может достигать 6 т/ч.

Для многих процессов обогащения применяют пневматические машины. На рис. представлена схема флотационной пневматической машины ФП-100. Машины такого типа применяют для обогащения некоторых руд цветных металлов, угля, солей и других полезных ископаемых. Машина представляет собой вертикальную цилиндрическую камеру 1 с коническим основанием, имеющим угол наклона до 50°. В нижней конической части по оси машины устанавливается аэратор 6 из листовой резины, а сверху крепится основной трубчатый аэратор 5. Он представляет собой набор перфорированных эластичных трубок, через которые подается аэрационный воздух. Аэратор этой конструкции обеспечивает хорошее диспергирование воздуха в пульпе и поддержание твердой фазы во взвешенном состоянии при одновременном энергичном перемешивании фаз. Загрузка машины осуществляется в верхней ее части через штуцер 2. Пенный продукт (концентрат) выгружается самотеком через кольцевой желоб 4 и пенный сливной порог. Камерный продукт (хвосты обогащения) выгружается через шиберный карман и разгрузочное устройство 7, с помощью которых поддерживается определенный уровень пульпы в машине. В верхней части установлен пеноотбойник 3, направляющий пену от центра к периферии. Регулированием расхода и давления воздуха, подаваемого на аэрацию, можно управлять процессами минерализации пены, качеством и выходом концентрата. Применяемые в России машины этого типа имеют объем камеры’ 100 м 3 и производительность по пульпе до 20 м 3 /мин.

При расчете флотационных машин определяют время флотации т, необходимое для обеспечения заданной степени извлечения х флотируемого минерала. Величину t получают опытным путем или интегрированием кинетического уравнения флотации:

где U—скорость флотации; N—число пузырьков воздуха, проходящих через пульпу в единицу времени; jзакр вероятность устойчивого закрепления частиц минерала на пузырьках; k—константа скорости процесса, зависящая от свойств флотируемого материала. Производительность пневматических машин Q (м 3 /ч) определяют по формуле

где L — длина машины, м; S — площадь живого сечения камеры машины, м 2 ; k — коэффициент, учитывающий изменение объема пульпы вследствие насыщения ее воздухом и снижения уровня пульпы в машине (k=0,7¸0,8); t—продолжительность флотации, мин; R —отношение жидкого к твердому в пульпе; r—плотность твердой фазы, т/м 3 .

Производительность механических и пневмомеханических машин находят по формуле

где vk—объем флотационной камеры, м 3 ; п—число камер в машине.

Число камер в машине определяют по следующему соотношению:

n= v t/(1440t^),

где v — суточный объем флотируемой пульпы, м 3 .

Основными показателями процесса обогащения являются: 1) извлечение полезного компонента в концентрат; 2) выход концентрата; 3) качество концентрата; 4) эффективность флотации.

Эффективность h процесса флотации характеризуется отношением содержания полезного компонента в концентрате к содержанию его в исходной руде:

h = g b / a .

Основные производители калийных удобрений.

В настоящее время на территори России 2 крупных производителя калийных удобрений: ОАО «Уралкалий» и ОАО «Сильвинит», которые постоянно увеличивают выпуск своей продукции.

Производство минеральных удобрений является крупнейшей подотраслью химической промышленности. Это одна из наиболее прибыльных и финансово-устойчивых отраслей не только в химическом комплексе, но и в промышленности в целом. Продукция российских предприятий конкурентоспособна и пользуется постоянным спросом на внешнем и внутреннем рынках. На долю Российской Федерации приходится до 6-7% общемирового выпуска удобрений.

Российская промышленность производит практически все виды традиционных минеральных удобрений, пользующиеся спросом как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Значительную долю в производстве удобрений занимают сложные минеральные удобрения (такие, как аммофос, диаммофос, азофоска и т.п.), отличающиеся от одинарных тем, что содержат два или три питательных вещества. Преимущество сложных удобрений заключается в том, что их состав может меняться в зависимости от требований рынка.

Основные проблемы отрасли:

— низкий технический уровень производства, высокая степень износа оборудования, устаревшие технологии (только 20% технологий подотрасли можно считать современными с точки зрения стандартов развитых стран);

— высокая тепло- и энергоемкость производства (доля энергоносителей в себестоимости продукции составляет от 25 до 50%).

В 90-е годы в России значительно сократилось потребление минеральных удобрений, в настоящее время, по оценкам экспертов, он более чем в восемь раз ниже научно обоснованных норм. Причинами такого снижения является значительное сокращение платежеспособности сельхозпроизводителей. В 2001 г. поставки удобрений на внутренний рынок несколько увеличились, что связано с ростом платежеспособного спроса в связи с общим улучшением экономической ситуации в стране.

Источник