Гидро-

импульсные технологии

Технология получения гуминовых удобрений безреагентным методом

Гуминовые вещества – это тёмно-коричневые или тёмно-бурые природные органические образования, которые свободно распространены в различных естественных объектах: в почвах и торфах, в углях и сланцах, в морских и озёрных отложениях, в водах озёр и рек. Гуминовые вещества являются источником элементов питания растений и физиологически активных веществ, регулятором физико-химических и биологических свойств почвы, обусловливающих благоприятные водно-воздушный и питательный режимы растений.

Гуминовые кислоты (ГК) – группа темноокрашенных гумусовых кислот, растворимых в щелочах и нерастворимых в кислотах. Гуминовые кислоты относятся к классу высокомолекулярных ароматических полиоксиполикарбоновых кислот. В состав молекул ГК входят конденсированные ароматические ядра, гетероциклы и различные функциональные группы (карбоксильные, гидроксильные, аминогруппы и др.).

ГК представляют собой высокомолекулярные азотсодержащие органические кислоты. Они имеют тёмно-бурую, а в сухом состоянии — даже чёрную окраску. В группу ГК природных объектов (почв, торфов, углей, меланинсодержащих организмов и др.) входят вещества, которые извлекаются различными водными растворами из почвы, например, растворами едкого натра (NaOH), едкого кали (KOH), аммония (NH4OH), бикарбоната натрия (NaHCO3), фторида натрия (NaF), пирофосфата натрия (Na4P2O7), щавелевокислого натрия, мочевины (карбамида), органическими растворителями и другими реагентами, и осаждаются из полученных растворов при подкислении последних минеральными кислотами (до pH

1–2) в виде тёмноокрашенного геля. ГК слабо растворимы в воде, с одновалентными катионами (например, K + , Na + , NH4 + ) образуют водорастворимые соли, а с двух- и трёхвалентными катионами (например, Ca 2+ , Mg 2+ , Fe 3+ , Al 3+ ) легко выпадают в осадок из растворов.

В своем исходном природном состоянии ГК обладают малой активностью из-за низкой гидратированности и дисперсности, блокирования их активных центров различными компонентами, в том числе минеральными. В настоящее время актуальна задача получения ГК, обладающих высокой степенью активности, а именно водорастворимых, которые являются хорошим детоксикантом, образовывая прочные комплексы с ионами тяжелых металлов и органическими токсинами, которые в комплексе теряют биодоступность.

Для увеличения выхода водорастворимых ГК исходное сырье измельчают и экстрагируют слабощелочным раствором гидроксида калия или натрия концентрацией 2,0–4,0% мас., что позволяет сохранить природный состав ГК практически без изменений, так как такая концентрация исключает деструкцию молекул ГК.

Нами разработана технология получения и обеззараживания жидких гуминовых удобрений за счет импульсной многофакторной обработки суспензии биогумуса, торфа, сапропеля или бурого угля в роторном импульсном аппарате (РИА).

При обработке суспензии гуминового сырья в РИА за счет механического воздействия твердые частицы измельчаются, что приводит к увеличению поверхности фазового контакта, открытию пор, их механической активации. Разгонно-тормозной характер движения потока жидкости в РИА вызывает пульсации давления и скорости потока жидкости, интенсивную турбулентность и развитую кавитацию. Кумулятивные струйки, возникающие при схлопывании кавитационных пузырьков, оказывают ударное действие на твердые частицы. Акустическое воздействие в РИА включает в себя макропульсации давления в потоке жидкости и ударные сферические волны при пульсациях кавитационных пузырьков.

Хаотические турбулентные флуктуации скорости различных слоев суспензии создают большие сдвиговые усилия на поверхности твердой частицы, что способствует уменьшению величины диффузионного слоя, усиливает его подвижность, обеспечивает приток свежей жидкости к поверхности частицы. Пульсационное воздействие на твердую частицу в жидкости при пульсациях близлежащих кавитационных пузырьков заключается в создании высокоскоростных потоков жидкости у поверхности частицы. Нагрев суспензии происходит в локальном объеме зазора между ротором и статором за счет сдвиговых напряжений.

Все эти воздействия способствуют увеличению поверхности фазового контакта, относительных скоростей движения фаз и уменьшению величины диффузионного слоя на частицах. Дискретное, сконцентрированное и локализованное многофакторное воздействие существенно интенсифицирует процесс массопереноса биоактивных веществ из твердых частиц в жидкость за счет большой удельной диссипации энергии в малом объеме за малый интервал времени.

Интенсивное многофакторное воздействие на суспензию органического удобрения позволяет получать тонкодисперсную дисперсию, которая не образует осадка более 30 суток. Нагрев суспензии при обработке не превышает 40 о С, интенсификация процесса экстрагирования в РИА позволяет минимизировать или отказаться от использования щелочи, что позволяет сохранить в суспензии гуминового удобрения ферменты, витамины и другие биологически активные вещества. Многократно увеличивается выход калия, фосфора, азота и других полезных химических элементов из твердой фазы в жидкость.

Установка работает следующим образом. Гуматосодержащее сырье (торф, бурый уголь, биогумус) в сыпучем виде классифицируется и фракции твердых частиц с требуемым размером предварительно замачиваются. Сапропель поставляется на обработку, как правило, уже в жидком виде. Исходная водная суспензия гуматосодержащего сырья с необходимой концентрацией твердых частиц по объему заливается в емкость исходной суспензии (поз. 1), где предварительно перемешивается рамной мешалкой (поз. 7) для поддержания однородности суспензии в объеме емкости. Из емкости исходной суспензии грубодисперсная суспензия подается в мельницу предварительного помола (поз. 2), в которой происходит предварительное измельчение частиц суспензии. Измельчению подвергаются частицы, в основном, крупной фракции. Из мельницы предварительного помола, суспензия сливается самотеком в промежуточную емкость (поз. 3), где происходит ее перемешивание и предварительная гомогенизация по объему лопастной мешалкой (поз. 8). Если в суспензии еще присутствуют частицы крупной фракции, то суспензия перекачивается насосом (поз. 4) в емкость исходной суспензии, и направляется на повторное измельчение в мельницу предварительного помола. Из промежуточной емкости предварительно измельченная суспензия перекачивается насосом (поз. 4) в экстрактор биологически активных веществ – роторный импульсный аппарат (РИА) (поз. 5), в котором суспензия подвергается многофакторному воздействию механического, акустического и теплового характера.

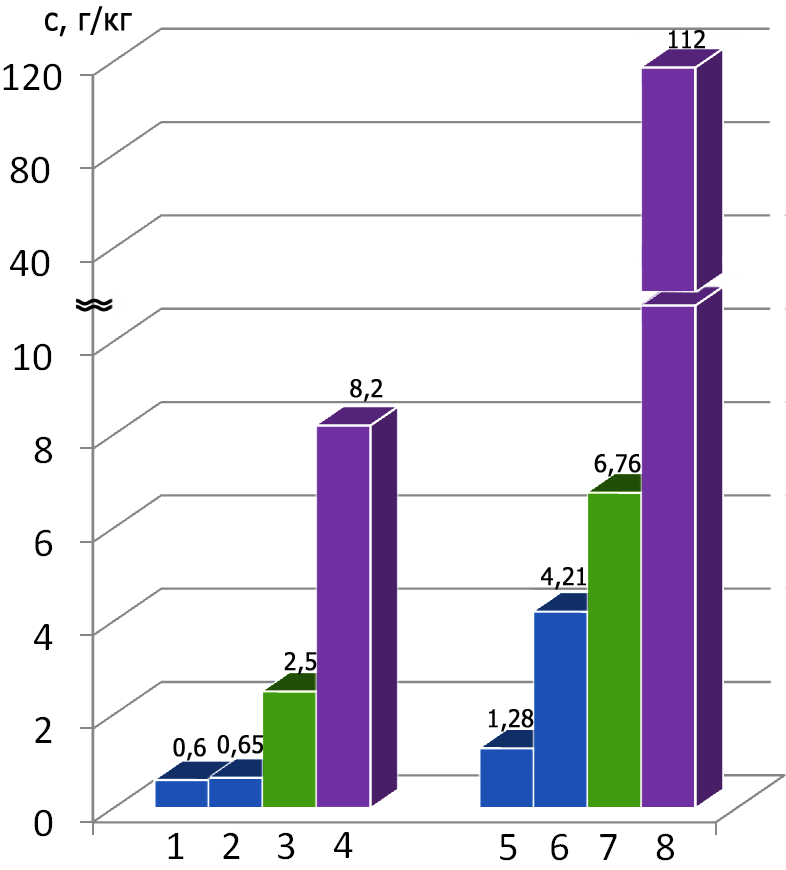

В результате проведенных экспериментов по приготовлению жидкого гуминового удобрения из биогумуса (20% об.), сапропеля (50% об.) и торфа (50% об.) в РИА и в аппарате с ленточной лопастной мешалкой (ЛЛМ) получены данные по выходу гуминовых кислот (ГК), представленные на рисунке 1.

Рис.1. Концентрация гуминовых кислот в воде при обработке 20%-ной суспензии биогумуса (1, 2, 5, 6), 50%-ной суспензии сапропеля (3, 7) и 50%-ной суспензии торфа (4,8). Обработка суспензий в емкостном аппарате с ЛЛМ: 1– pH = 7,5; 2– pH = 12,6; 3– pH = 10,6; 4– pH = 5,8. Обработка суспензий в установке на базе РИА:

5 – pH = 7,6; 6 – pH = 12,5; 7 – pH = 12,5; 8 – pH = 5,8.

Анализируя данные на рис. 1, можно сделать вывод, что в РИА процесс безреагентной экстракции ГК из биогумуса происходит в 2 раза интенсивнее. Процесс щелочной экстракции ГК из биогумуса происходит в 6 раз интенсивнее Процесс щелочной экстракции ГК из сапропеля происходит почти в 3 раза интенсивнее в РИА. Кроме образцов 1 и 5, во всех остальных образцах была добавлена щелочь.

Показатель рН при обработке торфа показывает, что суспензия торфа относится к слабокислой среде, несмотря на то, что в суспензию торфа была добавлена щелочь в объеме 1%. Это объясняется тем, что водная суспензия торфа имеет выраженные кислотные свойства с рН=3,5-4,5. При обработке 50%-ной суспензии торфа выход гуминовых кислот в 14 раз больше при обработке в РИА по сравнению с обработкой суспензии в аппарате с ЛЛМ.

Интенсификация процесса экстрагирования в РИА достигается благодаря механическому воздействию, вихреобразованию, эффекту кавитации, что в свою очередь приводит к измельчению частиц, увеличению поверхности контактирующих фаз, увеличению массоотдачи с поверхности твердых частиц.

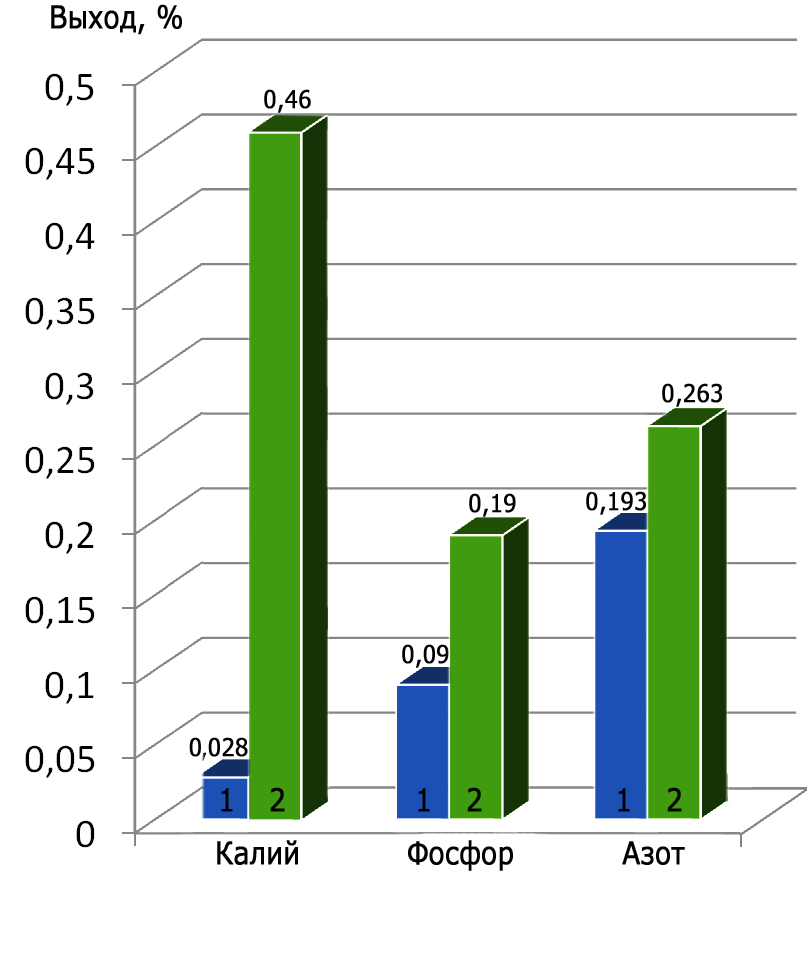

На рисунке 2 представлены данные по выходу азота, фосфора и калия в воду при обработке 20% суспензии биогумуса в аппарате с ЛЛМ и в установке на базе РИА.

Рис. 2. Данные по выходу азота, фосфора и калия в суспензии биогумуса.

1 – Обработка суспензии в емкостном аппарате с ЛЛМ.

2 – Обработка суспензии в установке на базе РИА.

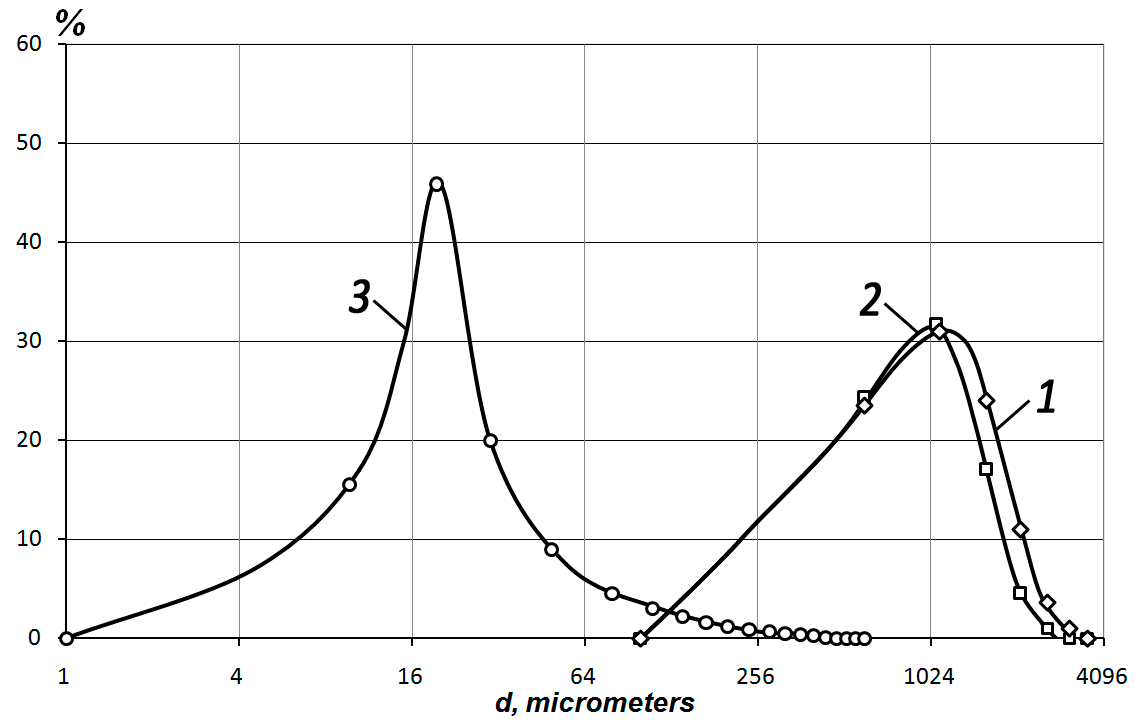

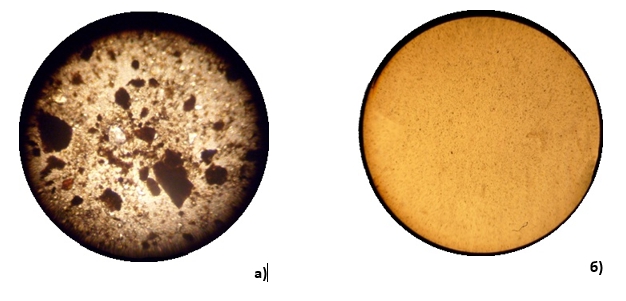

Распределение частиц суспензии биогумуса по размерам до обработки и после обработки в ЛЛМ и в установке на базе РИА показано на рисунке 3. Исходная суспензия биогумуса, не прошедшая предварительного измельчения, представлена на рисунке 4 (а), где отчетливо различимы частицы размером 1-2 мм.

На рисунке 4 (б) показана фотография суспензии биогумуса, прошедшей обработку в РИА. Средний размер частиц суспензии – 20 мкм. Фракционный состав сухого биогумуса определяли с использованием вибрационного грохота “Вибротехник ВП-Т/22С. Фракционный состав измельченных частиц биогумуса был определён на лазерном анализаторе частиц «Micro Sizer 201С».

Рис. 3. Распределение частиц суспензии биогумуса по размеру (d средний размер частиц):

1 – до обработки; 2 – после обработки в аппарате с ЛЛМ; 3 – после обработки в установке на базе РИА.

Рис. 4. Фотографии частиц исходной суспензии (а) и суспензии биогумуса, обработанной в РИА (б).

Данные по выходу ГК при обработке суспензий в аппарате с ЛЛМ и в установке на базе РИА были взяты для сравнения при одинаковых значениях удельной диссипации энергии, ε=70–160 Вт/кг. Концентрация ГК в гуминовых удобрениях при их обработке 20%-ной суспензии биогумуса и 50%-ной суспензии сапропеля в РИА и в аппарате с ЛЛМ приведены в таблице 1.

Таблица 1. Концентрация ГК в гуминовых удобрениях, числа Рейнольдса и кавитации при их обработке в РИА и в аппарате с ЛЛМ.

Источник

Как делают удобрение гумат, и как его лучше использовать

Удобрение гумат производят из торфа, бурого угля и других видов сырья. Полученные препараты отличаются уровнем качества и методикой применения. Это нужно учитывать, покупая органическое удобрение.

Из чего делают удобрение гумат

Давайте рассмотрим два важных вида сырья:

И торф, и уголь образуются из остатков растений. В обоих содержатся гуминовые вещества. Но есть существенная разница.

Гумат из угля

Гуминовые вещества включают в себя гуминовые и фульвовые кислоты. Гуминовые кислоты неплохо сохраняются в угле — их молекулы большие и неповоротливые. А вот намного более подвижные фульвовые кислоты постепенно вымываются из угля водой .

Низкое содержание в удобрениях фульвовых кислот считается далеко не преимуществом. Производители иногда «улучшают» состав гуминовых препаратов, полученных из угля. Они просто добавляют в них фульвовые кислоты. И тут уже все зависит от происхождения и состава этих кислот. Дело в том, что они, например, могут содержать нежелательные химические группы.

Полученный из угля продукт с высоким содержанием фульвовых кислот стоит покупать только в том случае, если вы уверены в происхождении этих самых фульвовых кислот.

Интересный факт — чем больше гуминовых и фульвовых кислот в угле, тем большую ценность он представляет для производителей удобрений и тем меньшую — для потребителей топлива. Чем больше гуминовых веществ в топливе, тем более низким считается его качество.

Что можно сделать из торфа

Мы уже рассказывали о том, как работает производство гуминовых препаратов из торфа, поэтому в подробности вдаваться не будем. Напомним только, что качество продукции зависит от качества сырья. От технологии производства зависит эффективность извлечения и активность гуминовых веществ.

Зачем нам натрий?

Гумат натрия хорош для удобрения свеклы и томатов. Для подкормки остальных культур лучше использовать гумат калия — универсальный препарат. Почему же тогда производители выпускают так много гумата натрия и в добавок к этому утверждают, что оба варианта препарата идентичны по своим свойствам?

Общеизвестно, что избыток натрия действует на растения угнетающе . Но существует устаревшая, но дешевая технология получения гумата натрия. Нужно получить раствор торфа или угля, добавить раствор каустической соды и хорошенько прокипятить. Раствор гуматов натрия почти готов. Он получается очень дешевым. Применять его можно для обработки любых культур, но только в таких количествах, которые не приведут в переизбытку натрия.

Фермер должен это понимать и учитывать, выбирая между дешевыми и эффективными подкормками.

Технологии производства из угля

Основная задача производства торфяных или угольных подкормок — активировать полезные вещества. Дело в том, что они крепко «запечатаны» в клеточных оболочках из целлюлозы и лигнина. Разрушить эту оболочку можно путем следующих видов воздействия:

Химический способ малоэффективен. Например, метод водно-щелочной экстракции медленный и малопроизводительный, но главное — он позволяет извлечь лишь небольшую часть полезных веществ. На сегодняшний день это просто бессмысленная трата ценного сырья.

Физическое воздействие — это обычное механическое измельчение. Вроде бы ничего особенного, но так было до момента, когда начали использовать ультразвук.

Уголь или торф, даже перемолотый до состояния пыли, все еще сопротивляется нашему желанию извлечь из него нужную нам органическую составляющую. Его кусочки все равно слишком велики. Но ультразвук позволяет полностью разрушить и эти микрочастицы. Более того, большие молекулы гуминовых веществ он «разбивает» на более простые и подвижные. В результате резко повышается не только процент извлекаемых из сырья полезных веществ, но и уровень их биологической активности (эти измельченные молекулы активнее поглощаются клетками растений).

Технология синтеза

Для производства органических удобрений в теории подходит самое разное сырье. И это очень важно. Например, калия торфяной жидкий гумат — хорошее удобрение. Но для его производства нужен торф. А добыча торфа очень плохо отражается на экологии.

Органические подкормки можно производить из биогенных отходов. Но делать это экономически невыгодно. Очищать сырье от тяжелых металлов и прочих нежелательных примесей дорого. Гораздо более привлекательным сырьем является пробочная продукция целлюлозно-бумажного производства. Ведь после извлечения целлюлозы из древесины, остается много ценной органики. Но в исходном виде использовать эту органику для производства удобрений нельзя. Сначала нужно преобразовать её в смесь гуминовых веществ. Сделать это позволяет технология производства Лигногумата.

Пример

Возьмем в качестве примера удобрение «Гумат +7» на основе иркутского бурого угля. Препарат этот выпускается давно и пользуется популярностью у дачников и фермеров. Помимо гуминовых и фульвовых кислот препарат содержит микроэлементы.

Соотношение содержания фульвоых и гуминовых кислот на сайте производителя не указано. Вероятно, это связано с тем, что фульвоые кислоты в препарате присутствуют в очень незначительных количествах. Это характерно для произведенных из бурого угля удобрений. Наверное, в него не добавляют фульвовые кислоты «со стороны», что в общем-то хорошо.

Препарат содержит смесь гумата калия и натрия. К сожалению, соотношение количества этих веществ не указано, что может быть не совсем удобно для фермеров, точно рассчитывающих дозировки.

То, что состав препарат не указан точно — характерно для препаратов, производимых из натурального сырья. Связано это непостоянством состава и качества исходного сырья.

Любопытно, что жидкий гумат позиционируется, как профессиональное средство для фермеров, а порошкообразный — продается в небольших упаковках удобных для использования на даче и огороде.

В целом жидкий Гумат 7 схож с выпускаемым нашей компанией Лигногуматом калия жидким с набором микроэлементов. В настоящее время Лигногумат постепенно заменяется узкоспециализированными и более эффективными препаратами нового поколения: Нормат Л, Нормат С, Арголан.

Как применять удобрение и стимулятор роста

Методика использования гуматов примерно одинакова независимо от технологии производства. Основные особенности применения гуматов зависят от наличия в препарате дополнительных примесей. Важно различать балластные и безбалластные препараты. Первые используются в качестве удобрений, вторые — в качестве стимуляторов роста.

Эффект от обработки жидким торфяным, угольным или искусственно синтезированным препаратом будет примерно одинаковым. Но это — при условии, что используется качественная продукция. Большой проблемой отечественного рынка являются смеси сомнительного происхождения и качества, которые по сути просто отбивают у людей желание применять гуматы. А ведь они позволяют:

- повысить усвояемость минеральных удобрений и снизить их расход;

- улучшить характеристики почвы, связать тяжелые металлы.

К тому же они обладают уникальной способностью усиливать действие агрохимикатов. Поэтому слои гуминовых веществ часто включают в состав комплексных удобрений.

Но наибольший интерес растворы гуматов представляют в качестве антистресса и стимулятора роста. Именно поэтому современные фермеры не применяют гумат в составе универсальных удобрений, а сами смешивают растворы гумата с нужными препаратами или используют готовые специализированные смеси, например, Нормат Л и С.

Продуманное и заранее спланированное применение препаратов на основе гуминовых кислот позволяет добиться гораздо большего, чем решение сиюминутных проблем. Конечно, снять стресс после обработки поля гербицидами или пестицидами важно. Но есть и более интересные варианты, например, повышение засухоустойчивости культуры за счет увеличения доли связанной воды в растениях. Или повышение морозоустойчивости. То есть гуматы применяют так, чтобы расширить возможности конкретного сорта или гибрида без вмешательства в его гены. Разве это не потрясающе?!

Ну и конечно, обработки растворами гуматов способствуют повышению урожайности. Но при этом важно развести гумат так, чтобы не испортить раствор, учитывая уровни кислотности используемых компонентов.

Источник