Технология выращивания деревьев кустарников

Глава 6. Выращивание декоративных деревьев и кустарников и их формирование

§ 18. Размещение посадочного материала в школьном отделении питомников и сроки его выращивания

Для размещения древесных растений в школьном отделении породы, близкие друг к другу по агротехнике выращивания, с примерно одинаковым сроком пребывания в отделении объединяют в группы и растят в одном севообороте. Это позволяет рационально разместить растения на отведенной территории и облегчает уход за ними, формирование штамба и кроны, а также проведение инвентаризации посадочного материала.

По сроку выращивания в школьном отделении древесные породы могут быть сгруппированы следующим образом:

быстрорастущие (3-4 года) — тополи, ивы, акация белая, айлант, клен ясенелистный, береза, гледичия, софора японская, лиственница;

умереннорастущие (6-7 лет) — клен серебристый, клен остролистный, катальпа, рябина, ясень, вяз обыкновенный, вяз мелколистный, платан, груша, яблоня, орехи, дуб красный;

медленнорастущие (8 лет) — каштан конский, дуб черешчатый, бук, липа, граб, хвойные;

кустарники (2-4 года).

В первую школу для выращивания саженцев из посевного отделения пересаживают посадочный материал всех перечисленных выше групп. Это одно-двулетние сеянцы и укоренившиеся черенки деревьев и кустарников, а также одно-двулетние отводки. Срок пребывания саженцев в первой школе 2-4 года. За это время кустарники, а также быстрорастущие штамбовые породы успевают развиться, достигнуть стандартных размеров, после чего реализуются как готовая продукция.

Саженцы умеренно- и медленнорастущих пород не успевают развиться до необходимых размеров, однако оставлять их на том же месте нельзя, поскольку площадь питания для них становится уже недостаточной, что задерживает развитие как корневой их системы, так и надземной части. Поэтому их выкапывают одновременно со всеми другими, готовыми к реализации саженцами, и пересаживают на доращивание во вторую школу, увеличивая площадь питания.

Растения в школьном отделении должны размещаться так, чтобы выход стандартного посадочного материала с единицы площади был максимальным, а кроме того, обеспечивался высокий уровень механизации всех процессов.

Во второй школе штамбовые древесные растения размещают рядами. Для быстро- и умереннорастущих пород расстояние между рядами устанавливают 1 м, а в ряду между растениями — 0,5 м (при высадке 20 тыс. шт./га). Для медленнорастущих пород расстояние между рядами также 1 м, а в ряду — 0,3 м. Это дает возможность разместить 33 тыс. шт./га (рис. 25). Продуктивным считается квадратное размещение саженцев штамбовых пород на расстоянии 0,7X0,7 м (при высадке 20,4 тыс. шт./га). При этом улучшаются условия их освещения и равномерно распределяются площади питания между ними.

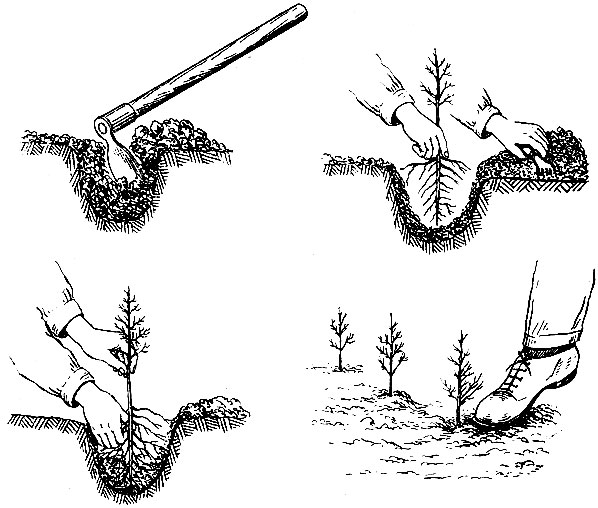

Рис. 25. Последовательные стадии посадки в ямку, приготовленную мотыгой

Для кустарников применяют размещение рядами с одинаковым (1-0,9 м) для всех пород расстоянием между ними. В ряду растения располагают на расстоянии 0,3-0,4 м (при посадке 25-40 тыс. шт./га). Практикуется также квадратное размещение кустарников по схеме 0,6X0,6 м (при 27,5 тыс. шт./га). Для лучшего использования механизмов следует придерживаться единой схемы.

Саженцы умеренно- и быстрорастущих пород для завершения выращивания и формирования кроны пересаживают в третью школу. Сроки их выращивания здесь для быстрорастущих пород 2-3 года; для умереннорастущих — 2-4 года; для медленнорастущих — 3-4 года. Площадь питания и освещения в этой школе увеличивается, причем рекомендуется только квадратное размещение растений при расстоянии между ними 1X1 м. Это способствует равномерному во все стороны развитию корневой системы и, цроме того, позволяет производить междурядную обработку почвы механизированным способом в двух направлениях. Саженцы должны располагаться точно по квадратам, в противном случае возможно их механическое повреждение.

Способы посадки. Перед посадкой в первую школу корни саженцев древесно-декоративных пород обрезают на 18-20 см. Для этого растения складывают в кучки, размещая их корневые шейки в одной плоскости и острым ножом или топором на деревянной доске производят подрезку. У кустарников на 1/2-1/3 укорачивают надземную часть. Сеянцы с длинными корнями, посаженные без обрезки, иногда при посадке в ямки загибают, что делать не рекомендуется, так как это отрицательно сказывается на росте и развитии растений. Подготовленные к посадке сеянцы обмакивают сразу же в земляную болтушку, укладывают в ящики или ведра или прикапывают.

Существуют два способа посадки — ручной и механизированный. Как уже упоминалось, ручная посадка производится обычно под меч Колесова или под лопату. Меч Колесова — это стальная узкая лопата, верхняя ее часть более широкая и утолщенная, а нижняя более узкая и отточенная; длина пластинки 38 см, длина стального стержня — 62 см. Меч имеет деревянную ручку, его масса 4,5-5,0 кг. Посадку выполняют двое рабочих: один поднимает меч на некоторую высоту и с силой втыкает его в землю, на глубину, немного большую, чем длина корневой системы. Движением меча вперед и назад он образует посадочную щель, и затем вынимает его, а второй рабочий опускает сеянец в щель так, чтобы его корневая шейка была на уровне почвы и корни не загибались. Отступив назад, первый рабочий на расстоянии 8-10 см от щели втыкает меч и движением на себя прижимает землю к нижней части корней, а последующим движением от себя прижимает землю к верхней части корневой системы, после чего вытаскивает меч и ногами заделывает оставшуюся щель. Посадка под меч Колесова — высокопроизводительный способ, но в связи с тем, что корневая система сдавливается в одной плоскости, в декоративных и плодовых питомниках он не рекомендуется.

Преимущество посадки под лопату в ямки заключается в том, что корневая система в почве размещается почти так, как она размещалась до пересадки в школу. Ямки роют на глубину 20-30 см. Этот способ менее производителен, однако обеспечивает лучшее развитие корневой системы саженца (рис. 26, 27).

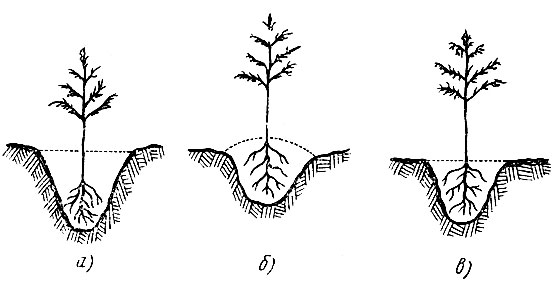

Рис. 26. Посадки: а — глубокая, б — мелкая, в — правильная

Для механизированной посадки сеянцев, дичков, черенков в первую школу питомников в древесно-декоративных питомниках применяют специально навесную трехрядную сажалку СШН-3. Ее можно использовать как одно- и двухрядную. В трехрядном варианте она агрегатируется с трактором ДТ-54А, в двухрядном — с тракторами «Беларусь», в однорядном — с трактором Т-28, производительность ее 0,15 га/ч. Качество машинной посадки значительно выше по сравнению с ручной под лопату и дает экономию при использовании СШН-3 — 59 руб/га.

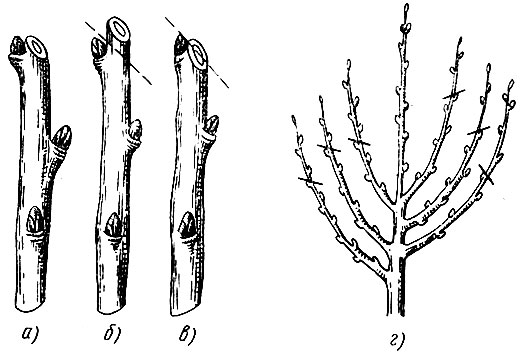

Рис. 27. Срезка побегов на почку: а — правильная, б, в — неправильная, г — резка побегов первого яруса для получения загущенной кроны

При посадке необходимо строго соблюдать следующие правила: производить посадку в лучшие агротехнические сроки, не опаздывать;

не допускать подсушивания корней при выкопке, перевозке и посадке;

высаживать сеянцы по корневую шейку или не более 1-2 см выше нее — более мелкая или более глубокая посадка приводит к большим потерям материала.

правильно размещать при посадке корневую систему, чтобы не было сплетения и загибов;

хорошо засыпать корневую систему землей и отаптывать ее вокруг сеянца, чтобы не оставалось пустот и при потягивании сеянцев вверх они не выступали над землей. При соблюдении перечисленных правил качество посадки будет хорошим.

Уход за саженцами и формирование кроны. Почва в рядах и междурядьях все время должна находиться в состоянии чистого пара, что достигается рыхлением и уничтожением сорных трав. Число прополок и рыхлений в первый год выращивания саженцев в среднем 7-8 раз, в последующие годы 4-6 раз, глубина рыхления в школах 8-12 см.

После того как сеянцы в школе приживутся и «тронутся в рост», следует дать им подкормку из навозной жижи или азотистых минеральных удобрений — селитры или сернокислого аммония. Вторую подкормку дают через 20-25 дней — в июне в виде фосфорных или калийных удобрений из расчета суперфосфата 75-100 кг/га и одновременно хлористого калия 30-50 кг/га. В летний период необходимо своевременно вести борьбу с вредителями.

Весной следующего года в школе на место погибших растений подсаживают новые той же породы, чтобы не уменьшился плановый выход саженцев, а в последующие годы ведется аналогичный уход за почвой.

Большое место в уходе за саженцами отводится формированию надземной их части — штамба и кроны. Крона — это совокупность расположенных на стволе ветвей и побегов. Штамб — нижняя часть ствола от корневой шейки до первой нижней ветви кроны.

Ряд пород не нуждается в специальной обрезке, так как образует прямой ствол (каштан конский, ясень, береза, рябина, хвойные и др.), некоторые же (липа, гледичия, акация белая, софора японская и др.) без соответствующего ухода вырастают с искривленными стволами. Хороший ствол (штамб) у этих пород можно вывести только при помощи обрезки и подвязки.

В первый год пребывания саженца в школе штамб не формируют. При развитии нескольких верхушечных побегов одному из них, наиболее сильному, дают свободно расти, остальные же прищипывают, чтобы их рост прекратился. В случае буйного роста в высоту и слабого в толщину весной, на второй год, верхушку прищипывают или обрезают для ослабления роста в высоту. Боковые веточки в результате развиваются быстрее, способствуя утолщению осевого побега. Боковые побеги за лето два-три раза прищипывают на 8-10 см, что приводит к утолщению штамба. На третий-четвертый год в первой школе и на второй-третий год во второй школе, с конца июля до половины августа, остро отточенным садовым ножом вырезают боковые побеги. Срез делают у самого основания побега — на кольцо.

Штамб можно формировать и путем обрезки всей надземной части саженца (весной или осенью в год посадки). После этого появляются порослевые побеги, из которых оставляют один, наиболее сильный и ровный, остальные удаляют. Далее применяют те же приемы формирования.

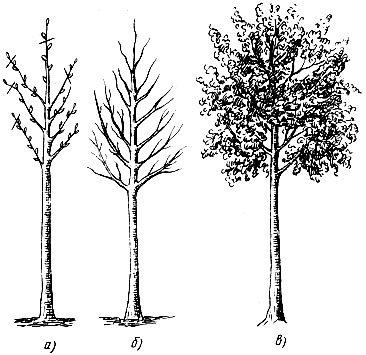

К формированию кроны приступают, когда высота основной массы саженцев достигает более 2,5 м. Рабочий, выполняющий эту операцию, должен иметь при себе деревянную планку — шаблон с отметкой требуемой высоты штамба. Идя вдоль ряда и приставляя шаблон к саженцу, он отмеряет нужную высоту и на уровне сделанной отметки прищипывает или укорачивает имеющиеся боковые побеги; вверх же от сделанной отметки отсчитывает шесть- семь нормально развитых почек и над самой верхней из них острым секатором срезает верхушечный побег (рис. 28).

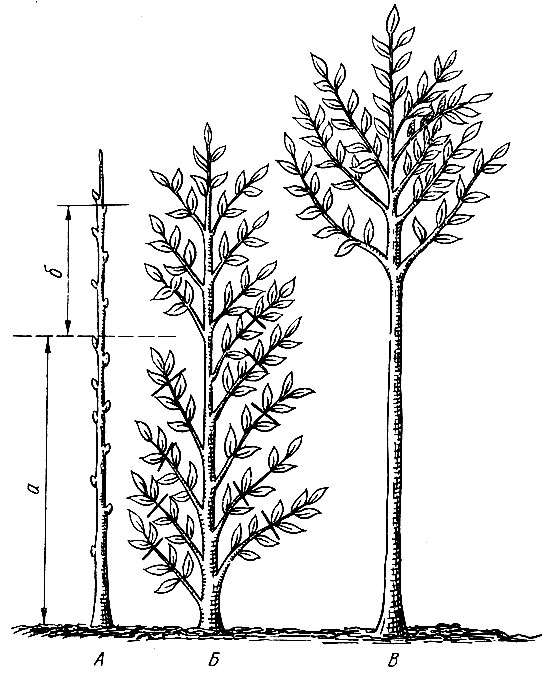

Рис. 28. Схема формирования кроны штамбовых деревьев: а — штамб, б — почки, из которых развивается крона; А — закладка кроны, Б — саженец с побегами утолщения, В — саженец со штамбом, очищенным от побегов утолщения

У саженцев хвойных, березы, каштана конского, ореха, ясеня крону не формируют, так как она у них хорошо формируется естественным путем. На следующий год после обработки первого яруса кроны формируют второй ярус. Для этого осевой побег обрезают над пятой или десятой почкой выше первого яруса. Из этих пяти или десяти почек развивается уже второй ярус. Если необходимо формировать конусообразную крону, то верхние ветки первого яруса обрезают коротко, а нижние оставляют длинными. Осевой побег делают над десятой почкой. Для формирования шаровидной кроны коротко подрезают нижние ветки, а верхние оставляют длинными, осевой побег при этом отрезают над пятой почкой. Окончательно — до компактной, симметрично развитой, свойственной данной древесной породе — крону формируют во второй школе. Работами по формированию кроны завершается выращивание саженцев кронистых деревьев — основного посадочного материала для зеленого строительства (рис. 29).

Рис. 29. Формирование штамбовых саженцев с двухъярусной кроной: а — закладка кроны второго яруса, б — то же. саженец с двухъярусной кроной (осенью того же года), в — выросший саженец липы

Из питомника на озеленяемый участок саженцы поступают обычно с одним, реже с двумя ярусами кроны, после чего их крона развивается естественным путем.

Источник

Декоративные деревья и кустарники. Технологии выращивания

Декоративные деревья и кустарники – неотъемлемый элемент живописного приусадебного участка. Эта книга расскажет о правильной агротехнике самых любимых культур: ели, кипарисовика, клена, лиственницы, барбариса, калины, сирени, можжевельника и многих других. Читатель познакомится с правилами выбора и покупки саженцев, а также эффективными способами прививки, обрезки, формировки и другими техниками, которые помогут подчеркнуть декоративность выбранных культур. Все приведенные рекомендации актуальны для средней полосы России.

Оглавление

Приведённый ознакомительный фрагмент книги Декоративные деревья и кустарники. Технологии выращивания предоставлен нашим книжным партнёром — компанией ЛитРес.

Декоративные деревья и кустарники — это непременные атрибуты современных садовопарковых ансамблей. Разнообразие видов и сортов декоративных растений поражает воображение. Даже если участок небольшой по площади, то это еще не повод отказываться от посадки декоративных кустарников и деревьев, которые станут истинным украшением всего сада. Среди огромного изобилия можно подобрать подходящие растения для любых климатических условий, почв, площади и стиля садового участка.

При выборе растений не стоит сразу бросаться к каталогам и в магазины. Сначала стоит оценить природные условия участка (состояние почвы, влажность воздуха, наличие светлых и темных участков), его площадь, а также то количество свободного времени, которое будет затрачено на уход за декоративными растениями. Стоит помнить, что только при правильном достаточном уходе растения будут хорошо выглядеть. Если свободного времени мало, то стоит ограничиться приобретением тех кустарников и деревьев, которые максимально приспособлены к имеющимся условиям — количеству влаги, ультрафиолета и средним температурам, и не требуют постоянной заботы. Если времени достаточно, то можно приобрести более капризные растения, за которыми нужен специальный уход — полив, дождевание, укрывание от яркого солнца или морозов. Итак, когда проведен этот своеобразный анализ участка, выбраны места для посадки, то можно приступать к выбору растений.

Все кустарниковые и древесные растения размножаются двумя способами: семенным и вегетативным. Семенное размножение проводится путем посева семян и выращивания из них сеянцев. Это достаточно продуктивный способ, который отличается высокой экономичностью, но занимает много времени. Дело в том, что от посадки растения до его всхода проходит несколько лет. Пересадка сеянцев на постоянное место осуществляется только через 1–4 года, в зависимости от вида растения.

Вегетативное размножение осуществляется при помощи частей взрослого растения — черенками, отводками, корневыми отпрысками, прививками. Таким способом размножаются ива, виноград, тамариск, многие шаровидные, пирамидальные или плакучие пестролистные формы древесных и кустарниковых пород. Некоторые сорта размножаются исключительно вегетативным методом из-за невсхожести семян. Существует также такое понятие, как наследственная приспособленность к условиям произрастания. Поэтому большинство декоративных растений размножают черенкованием или прививками от местных сортов (по сути, клонируют), чтобы сохранилась приспособленность экземпляра к тем условиям, в которых живет материнское растение.

Чаще всего для садовых участков покупают уже подросшие сеянцы. Они делятся на два вида: растения с закрытой корневой системой и растения с голой корневой системой. Первый называется так из-за того, что на корнях растений сохраняется ком земли, достаточный для оберегания от механических воздействий, пересушки. Этот вид продается в течение всего года. Саженцы с обнаженной корневой системой следует покупать весной, когда еще не начали распускаться листья, или осенью во время листопада. То есть в то время, когда их можно высадить в грунт.

Если покупать такие саженцы в то время, когда на улице заморозки, то лучше всего их прикопать — поместить корни в выкопанную яму таким образом, чтобы ветки растения лежали на почве горизонтально. Корни сверху оборачивают ветошью, поливают, а затем засыпают землей. Ветки же нужно укрыть лапником или палой листвой. После наступления пригодной для настоящей посадки погоды можно посадить декоративное растение понастоящему.

Чаще всего вместо самостоятельного выращивания сеянцев или саженцев садоводы приобретают посадочный материал в питомниках или специализированных магазинах, на садовых рынках. При выборе уже подросших декоративных деревьев и кустарников для окончательной посадки на участке надо руководствоваться рядом критериев. Во-первых, следует внимательно осмотреть растение, оценить его внешние качества: насколько развита надземная и подземная части, целостность ветвей и корней, отсутствие признаков повреждений вредителям или болезнями.

У оптимально развитых и здоровых растений, полностью готовых к окончательной посадке в грунт, основные параметры схожи. Саженцы лиственных пород деревьев подразделяются на 5 групп. Первые 2 группы включают в себя некрупные саженцы первого и второго сорта. Основным отличием первого сорта от второго будет правильная симметричная форма кроны. У второсортных растений крона может иметь асимметричное расположение ветвей, листва может быть редкая, ствол немного искривлен (не более 5 см от вертикали). К третьей группе относятся декоративные деревья среднего размера, к четвертой — среднекрупного, а к пятой — крупные древесные формы. Все параметры в таблицах перечислены для растений первого сорта (табл. 1).

Саженцы декоративных кустарников также объединяются по группам, но в зависимости от общей высоты: карликовые или низкорослые, среднерослые и высокорослые (табл. 2).

Параметры для растений первого сорта

Группы саженцев в зависимости от общей высоты

Семена можно приобрести в специализированных магазинах или собрать от здоровых взрослых плодоносящих деревьев. Быстрорастущие древесные и кустарниковые растения начинают плодоносить раньше, чем медленно растущие породы. Например, акация начинает давать семена в возрасте 5–6 лет, а дуб обыкновенный — 12—14-ти. Что характерно, в природных условиях плодоношение деревьев и кустарников начинается немного позже, чем это происходит в условиях культурного выращивания. Так, лесная сосна начинает плодоносить в возрасте 40–50 лет, а садовая уже в 10 лет может начать давать урожай семян.

Чтобы рассчитать инсоляционный режим любого места на участке, можно приобрести специальный прибор — универсальную инсоляционную линейку (УИЛ) или транспортир Дунаева. С его помощью легко узнать, где на участке избыток солнца, а где наблюдается его дефицит.

Все древесные и кустарниковые растения приносят плоды через определенные периоды покоя: урожайные годы могут сменяться неурожайными. Специальный уход за растениями (прореживание древостоя, улучшение условий питания методом внесения определенных удобрений, рыхление приствольных кругов) способствует ежегодному получению стабильно хороших семенных урожаев. Заготовка семян начинается со сбора плодов. У древесных и кустарниковых пород плоды бывают сочными и сухими. Сухие плоды имеют однородный кожистый или деревянистый околоплодник, который может раскрываться или не раскрываться. К ним относятся орехи, орешки, семянки. Не раскрываются плоды у дуба, лещины, бука, лесного орешника, ольхи, березы, граба. К раскрывающимся плодам относятся коробочки и бобы (ива, тополь, осина, сирень, каштан, белая и желтая акация). Третьим типом плодов является костянка — сочный односемянный плод (вишня, бобовник, терн, черемуха, смородина).

Хороший посевной материал получается только из созревших и собранных вовремя семян. Существенное влияние на процесс созревания оказывает климат — при жаркой и сухой погоде семена созревают быстрее. Одни семена сразу после созревания осыпаются (береза, пихта, тополь), другие сохраняются на деревьях (липа, клен ясенелистный). Семена нужно собирать у растений, растущих приблизительно в тех же климатических условиях, в которых находится участок для их будущей посадки.

Период, прошедший с момента посева до первых всходов, называется семенным покоем. Семе на бывают с коротким промежутком семенного покоя, они не требуют специальной подготовки к посеву (береза, дуб, ель, акация). Медленно прорастающие семена с длительным периодом семенного покоя нуждаются в предварительной подготовке перед посевом (граб, липа, шиповник, клен). Таким способом подготовки становится стратификация, которую устраивают семенам, не дающим без применения этих мер всходы в год посева. Стратификация — создание условий, необходимых для прохождения семенами начальной стадии прорастания. Ее проводят в теплых, холодных, летних траншеях или под снегом. Оптимальной температурой стратификации для большинства разновидностей семян является 4–6 °C. Допустимые температурные колебания составляют от 0 до 10 °C. Продолжительность стратификации у семян разных пород разнится и может длиться от 1 до 8 месяцев.

Лучшая среда для проведения стратификации — торфяная крошка, состоящая из просеянного через мелкое сито торфа, и чистый промытый речной песок. Для стратификации семена перемешивают с одной или несколькими основами для стратификации и равномерно увлажняют, закладывая в деревянные ящики, установленные на стеллажах в темных помещениях. Для защиты от грызунов сверху нужно закрыть ящик сеткой. В боковых стенах и на дне ящика надо оставить отверстия для аэрации и удаления лишней влаги из стратификата. Семена, собранные в прошедшем году, перед стратификацией желательно замочить на срок от 12 ч до 5-ти суток, чтобы они набухли. Степень готовности к закладке определяется взрезыванием семян.

При проведении стратификации смесь песка и семян периодически необходимо высыпать из ящиков, перемешивать и увлажнять до первоначальной влажности. Допускается кратковременное понижение температуры в помещении до — 4 °C. При раннем прорастании семян ящики ставят в холодильник или закапывают в снег с таким расчетом, чтобы над ними был слой снега в 1 м. Перед засыпанием ящик требуется закрыть соломой или наво зом. Стратификация прекращается за 2–3 дня до весеннего посева. Семена выбирают из стратификата и немедленно сеют до высыхания. Также стратификацию семян проводят в открытом грунте. Для этого роют зимние холодные или теплые непромерзающие траншеи либо летние теплые. Траншеи должны располагаться на сухом возвышенном участке, где вырывают канаву глубиной и шириной 0,5 м. В теплых зимних траншеях стратифицируют семена с периодом семенного покоя более 4-х месяцев.

Для создания живых изгородей подходят не только декоративные, но и ягодные кустарники, плоды которых могут пойти на варенье или компоты: облепиха, черная смородина, ирга, барбарис. При правильных обрезке и уходе они дают плотные заросли.

На дно траншеи укладывают доски, в центре для аэрации устанавливают пучок камыша диаметром до 40 см. На доски насыпают слой увлажненного песка, на который укладывают смешанные с торфом или песком семена. Траншею закрывают досками и слоем соломы толщиной до 75 см. Сверху ее засыпают слоем снега толщиной до 40 см. До наступления холодов 3 раза в месяц стратификат следует перелопачивать. В холодных траншеях стратифицируют семена с более кратким периодом семенного покоя — до 4-х месяцев. Холодные траншеи имеют глубину около 60 см, поэтому слой песка и стратифицированных с торфом семян уменьшается на 30 см. Слой соломы и снега также надо делать тоньше.

В летних траншеях стратифицируют семена с очень длительным периодом семенного покоя. Для этого в теневом месте выкапывают канаву глубиной 0,3 м и засыпают в нее смесь песка и семян. Сверху нужно засыпать траншею слоем земли толщиной 20 см и закрыть досками или рогожей. Через каждые 10 дней стратификат необходимо перелопачивать. Под снегом стратифицируют семена сосны, лиственницы, жимолости, шелковицы. Для быстрого прорастания семян часто проводят скарификацию — специальное нарушение целостности семенной оболочки механическим методом. Чаще всего скарификацию устраивают путем перетирания семян с крупным песком между слоями наждачной бумаги. Затем семена вымачивают в воде в течение 12 ч. Семена акации, древовидного пузырника, японской софоры можно заставить прорасти путем ошпаривания. Для этого в ведро или бочку засыпаются семена, затем их заливают водой температурой 80–90 °C, перемешивают и оставляют на сутки для набухания. Затем семена проветривают и высевают.

Предпосевная обработка семян может включать в себя обработку водными растворами микроэлементов для повышения энергии их прорастания и собственно всхожести. Такими стимуляторами роста считаются смеси из растворов марганцовокислого калия, борной кислоты, сернокислой меди, сернокислого цинка и сернокислого кобальта по 0,002 % каждого из микроэлементов. В этих растворах семена держат около 10–12 ч, после чего подсушивают в тени и высевают. Также для предотвращения поражения семян грибками и бактериями нужно проводить сухое или мокрое протравливание за 3–5 дней до посева. Для этого семена в сетчатых мешочках погружают на 3–5 мин в 0,5 %-ный раствор марганцовокислого калия. Сухое протравливание заключается в обсыпании семян химикатами в специальных протравочных машинах.

Высевание в осенний период требуется для пород, имеющих длительный срок стратификации (груша, бирючина, клен остролистный, облепиха, береза бородавчатая, липа крупнолистная, миндаль, бересклет, каштан). В это время большинство из этих пород высеваются без стратификации, причем они всходят на 10–15 дней раньше, чем при весенней посадке. Осенние посевы целесообразны также в том случае, если климат засушливый, близкий к степному, когда весной земля рано высыхает, что может помешать семенам успеть развиться и окрепнуть. Осенние посевы не рекомендуется проводить, если участок глинистый, так как в результате перенасыщения глины влагой в этот период появление всходов будет затруднено.

Весенний посев проводят как можно раньше, в самые сжатые сроки. Не торопятся с высевом семян, всходы которых чувствительны к неожиданным весенним заморозкам — ель, гледичия, акация белая. В случае низкой влажности почвы перед посевом землю нужно предварительно полить. Летом высевают семена таких древесных и кустарниковых пород, которые рано созревают и быстро теряют свою всхожесть (осина, клен серебристый). Посев проводят сразу после сбора вызревших семян. В летний период высевают плодовые косточковые породы — вишню, сливу. При осеннем посеве эти растения всходят только на вторую весну. В июле или начале августа сразу после сбора семян высевают шелковицу, жимолость татарскую, акацию желтую. По снегу зимой сеют семена березы.

Как уже говорилось, вторым способом размножения декоративных растений является вегетативный. При вегетативном размножении в первые годы после посадки или прививки растения растут значительно быстрее, чем сеянцы. Самым частым видом вегетативного размножения является черенкование. Черенком называют часть стебля, корня или листа, которая после полного отделения от материнского растения начинает развиваться в полноценное растение. Черенки бывают побеговые, корневые и листовые. Древесные и кустарниковые растения размножаются стеблевыми или корневыми черенками, которые заготавливают в зимний период в одревесневшем виде или в летний период зелеными с листьями.

Практически все кустарники хорошо размножаются зелеными черенками, особенно форзиция, гортензия, чубушник, бирючина, жимолость. Зелеными побегами могут размножаться и декоративные деревья вроде тополя, ясеня, клена серебристого и ясенелистного. Зеленые черенки заготавливают с развитых побегов этого года с зеленой или слегка одревесневшей корой. Заготовку производят рано утром, затем черенки опускают нижними концами в воду. Верхний срез черенка делают над почкой, нижний — на 3 мм ниже основания почки. Таким образом, берется одно междоузлие.

Посадку зеленых черенков производят в холодные парники, оранжерейные стеллажи или теплые парники. После посадки черенки поливают методом дождевания. В период появления корней черенки нужно оставлять в полутени, поддерживая оптимальную температуру 20–25 °C. Через некоторое время происходит укоренение черенка и образование каллюса — опухолевидного разрастания на месте среза. Нельзя нарушать образующуюся на поверхности каллюса субериновую пленку, которая предохраняет черенок от загнивания. Субериновая пленка образуется только в том случае, если к месту среза поступает достаточно воздуха через субстрат. После укоренения почка начинает расти. Через 12–15 дней образуются небольшие побеги, и парники нужно приоткрывать. Когда настает период интенсивного роста, рамы снимают. С этого времени надо поливать и пропалывать сорняки до конца августа, когда можно пересаживать укорененные растения в открытый грунт.

Одревесневшие черенки заготавливают с одно — или двухлетних одревесневших побегов длиной 20–30 см. Обрезку проводят осенью после окончания листопада или ранней весной до момента начала сокодвижения и набухания почек. Большой процент укоренения дают побеги, срезанные с нижних ветвей. Для хранения побеги связывают в пучки по 30–50 штук и прикапывают в подвале или другом холодном месте в слой влажного песка или снега. Перед посадкой из нижней и средней части побегов вырезают черенки длиной 20–25 см, верхний срез делают над почкой, нижний — под следующей почкой. Одревесневшие черенки высаживают осенью или весной в глубоко обработанную землю. Для ускорения процесса роста и корнеобразования черенки обрабатывают стимуляторами роста, которые способствуют накоплению в местах срезов органических веществ и образованию корешков. Хвойные черенки выделяют на срезах смолу, препятствующую проникновению стимуляторов. Поэтому перед обработкой хвойные черенки вымачивают в течение 2 ч в воде. Стимуляторами роста являются бета-индолилмасляная кислота, гетероауксин, альфа нафтилуксусная кислота.

К вегетативному методу относится и отводковое размножение. Отводки — это укоренившиеся, но не отделенные от материнского растения побеги. После отделения отводок является самостоятельным полноценным растением. Отводками размножаются такие древесные и кустарниковые растения, как липа, береза, рябина, пихта, ель, гортензия, форзиция. Отводковое размножение имеет несколько разновидностей: отведение побегов в канавки дужкой, «змейкой», вертикальные и горизонтальные отводки.

Отведение в канавки дужкой заключается в том, что вокруг материнского растения весной выкапывают канаву глубиной 15 см, в нее пригибают среднюю часть побега, которая к земле крепится шпильками. Верхушку побега выводят наружу и крепят к колышку. Канавку нужно засыпать плодородным слоем почвы в 5 см. От каждого такого побега будет только один отводок. Длинные побеги можно крепить «змейкой», т. е. надо вырыть несколько ямок и в каждой из них закрепить часть одного побега. Окучивание землей проводят только тогда, когда молодые отводки вырастают до 10–12 см. Осенью их отрезают от материнского растения и пересаживают на новое постоянное место.

Размножение делением куста или корневыми отпрысками обычно проводят с декоративными кустарниками и деревьями (осина, тополь белый и черный, черемуха, сирень). Корневыми отпрысками называют побеги, которые прорастают на тонких неглубоко залегающих корнях материнского растения. Корневые отпрыски заготавливают осенью или до начала весенней вегетации. Для этого отпрыски выкапывают с частью материнского корня и обрезают верхнюю часть, оставляя 9—10 см. Затем их высаживают в парник или грядку для дальнейшего развития.

Вместе с чубушником или садовым жасмином часто сажают буддлеи — высокие травянистые многолетние растения, которые насчитывают более 100 разновидностей. В нашем климате буддлеи вымерзают до основания каждую зиму, но каждый год восстанавливаются.

Кроме этого, декоративные сорта кустарников и деревьев нередко размножают прививкой. Прививками называют перенос вегетативной части одного растения — привоя (черенок или почка) на другое растение — подвой, с которым эта часть срастается. Привой глазком или почкой называют окулировкой, черенком с двумя или более почками — аблактиров кой или сближением. Чаще всего прививку делают в корневую шейку. Эта операция проводится весной, когда привитые глазки начинают быстро прорастать. Летом окулировку проводят так называемой «спящей» почкой с побегов данного года. Чаще всего подвоями являются разновидности или садовые формы того же вида растения, что и почка. Подвои должны быть приспособлены к местным климатическим условиям, быть здоровыми и сильными. Для подвоя можно использовать сеянцы с хорошей мощной корневой системой.

Привой для летней окулировки заготавливают в виде черенков с глазками длиной 30–40 см и взятых с побегов текущего года ранним утром. На черенках необходимо удалить листовые пластины и прилистники, оставляя листовой черенок длиной 1 см. Эти черенки связывают пучками и ставят нижними концами в воду. Подвой для прививки начинают готовить за несколько дней. Для этого рыхлят почву и поливают грядку. За 1–2 дня до окулировки штамбики подвоя очищают от боковых побегов. Корневую шейку перед окулировкой очищают от земли и протирают. Затем с черенка срезают щиток с почкой, надрезают кору на подвое и вставляют щиток в разрез. Место окулировки плотно обвязывают по спирали сверху вниз. Черенок и почка в пазухе должны остаться открытыми. Примерно через 10–12 дней окулированные почки приживаются, они имеют нежно-зеленый цвет. Черенок привитого глазка должен легко отделяться. При неудачной окулировке ее проводят повторно с обратной стороны ствола. На прижившихся глазках ослабляют повязку и снимают через 3–4 декады.

Кроме корневой, можно проводить окулировку в штамб. Ее выполняют на 3—4-летнем подвое на высоте 1,5–2 м. Для этого прививают несколько глазков с разных сторон растения, чтобы привитые ветки находились со всех сторон подвоя. Это идеальный метод для размножения плакучих декоративных форм растений.

Если привитые растения могут сразу находиться на постоянном месте произрастания, то черенковые и семенные саженцы требуют предварительной высадки в грядки. В них декоративные деревья и кустарники могут находиться от 1 года до 5-ти лет. Все разновидности можно сгруппировать по времени выращивания.

Источник